像艺术家一样创作

艺术家用独特的眼光观察物象,发现问题,用艺术的方式进行思考,解决问题。艺术作品不仅带给观众美感、启发与震撼,更饱含着艺术家的思想和情感,“像艺术家一样创作”成为美术重要的学习方式。要让学生了解艺术家在作品中通过哪些“要点”来捕获观者的心,并让观者产生共鸣,这需要教师研究以怎样的内容和环节来开展教学。以人美版高中《雕塑》教材“定格熟悉的面孔”一课为例,学生像艺术家那样经历“观察感知—体验思考—创造表达”的创作过程,有助于提高他们的雕塑创作水平,并在这一过程中发展核心素养。

一、作为初学者,想要创作一件肖像雕塑,最适合表现的对象是什么呢?

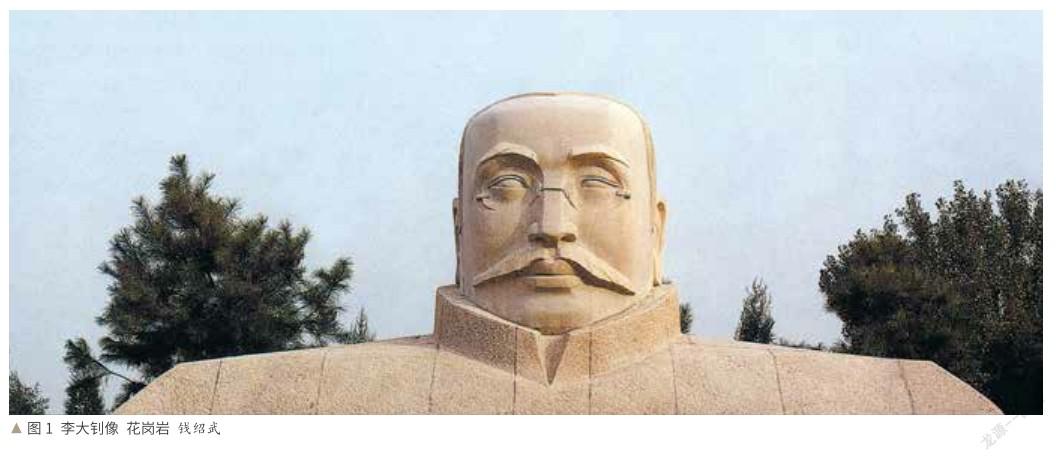

中国古代有很多带有肖像意味的雕塑,如秦始皇陵兵马俑塑造的人物特征鲜明,又如汉代《说唱俑》,其面部表情配合身体动作,显得生动有趣。近现代中国的肖像雕塑并不少见,为伟人及名人制作的雕塑矗立于祖国各地。如立于长沙市橘子洲头的《毛泽东像》,立于唐山市大钊公园的《李大钊像》(图1),立于周恩來邓颖超纪念馆的《周恩来像》等,这些作品可以称作中国肖像雕塑的经典之作。对于初学者及雕塑爱好者来说,根据他们的认知特点和能力基础,较为适合表现的对象是身边最熟悉的人,如老师、同学、父母、朋友等。塑造熟悉的人,有利于初学者观察、感受、抓住人物的特征进行塑造。因此,教材将肖像雕塑的对象定位于“你我他”。

怎样通过鉴赏走近艺术家、了解作品的创作过程?

以吴为山创作的肖像雕塑《老子》(图2)为例,这件典型的、神形兼备的雕塑作品,其创作的难度在于老子的形象与诸多古代名人一样,不为现代人所知。那么,怎样为老子创作肖像雕塑,表现老子的人物特征?教学中,首先把问题抛给学生,一步步引导学生像艺术家一样分析问题。“观察感知”是创作的第一步,首先对老子的生平、思想、著作等进行研究,在关于老子的传说中记载了老子的样貌:老子降生早产,体弱而头大,眉宽而耳阔,目如深渊珠清澈,鼻含双梁中如辙。因其双耳长大,故起名为“聃”。这段文字既解决了对所雕塑人物的“观察感知”,也明确告诉学生这一过程的重要性。然后学生观看《老子》雕像,试着分析艺术家是怎样在作品中体现老子的人物特征的,除了“像”还有哪些需要艺术家思考的呢?学生进一步了解到,作者吴为山通过为名人造像讲中国故事,传播中华优秀传统文化,推动当代中国艺术在世界的传播。这件《老子》雕像体现出中国特有的道家思想,受到国内外好评。吴为山是怎样通过创作雕塑表达自己感受的呢?学生通过分析、讨论,得知雕塑形象用闭目不言的状态表达老子的志趣高邈,用留白的身体表达老子的超脱世俗,用长长的胡子表达老子的学问渊博,用泥块写意的手法表达老子天地自然的思想等。由此可知,文字到图像的转化并不是简单地图解,而是通过雕塑语言进行艺术的夸张,表达民族精神及作者思想,从而对老子的刻画达到飞跃与升华。当然,只鉴赏一个雕塑作品是不够的,还需要通过多看和了解更多的艺术作品,以便于更全面地了解肖像雕塑的表达方式。

教师可适时提出:像艺术家一样“观察感知—体验思考—创造表达”,为身边的人制作一个肖像雕塑表达真挚的感情,你是否有兴趣呢?鉴赏的过程,不仅可以了解艺术家“观察感知—体验思考—创造表达”的思维与创作过程,更培养了孩子们对生活的热情,使其乐于观察周围的人和事,激发创作的欲望。

二、教师需要亲身体会雕塑创作的过程吗?

教师创作肖像雕塑作品对教学而言是必不可少的准备环节。学生观看一件肖像雕塑创作的真实案例,可以帮助学生全面了解创作的过程,是学习创作的重要基础。作为教师,必须体会这一过程。以自己创作肖像雕塑作品《雷锋》为例(图3—图6):

第一步,“观察感知”,即素材收集与构思。尽量全面地了解创作对象,对所收集的图片、文字等素材进行筛选,形成自己对创作对象的独到见解。

第二步,“体验思考”,即设计与制作小稿。这一步着重于将挑选的素材按照构思进行艺术创造,可用画稿辅助设计,在纸面上画小稿便于修改,充分思考如何表达自己的想法。看到不少艺术家以“雷锋”为题材进行创作,其中不乏厚厚的雷锋帽、厚棉衣等形象,我的感受是:雷锋是很精神的士兵形象,因此,身姿不宜过于臃肿,于是选择了单衣、单帽;而且,我所塑造的雷锋形象区别于战争年代的前线士兵形象,表现的是社会主义建设时期的雷锋,脸上洋溢着温暖的笑容,充满了对新时代的憧憬与对人民的热爱之情。

第三、第四步都是“创造表达”,即制作放大泥稿、翻制。既要忠实于所确定的小稿,又要对雕塑进行再创作、再深入,比如雕塑体量、雕塑塑造手法、雕塑材质选择、雕塑摆放等问题都需要在实践中尝试。例如:我制作的放大稿体量大于真人,更凸显其榜样力量;又如在处理嘴角、眼神、衣扣等细节时,进行了更为细致的推敲。

三、创作肖像雕塑需要哪些材料?

首先准备一个头像支架,没有条件的可以用一根筷子代替,这样可以保证雕塑不会在制作过程中倒掉;最好还要准备一个转台和雕塑刀(如果没有雕塑刀,可以用小竹片削尖替代;没有转台,也可以用一张硬纸或塑料板放在桌子上,方便旋转与移动雕塑);最关键的还是雕塑本身的材料,即雕塑专用的黏土、油泥或者免烧陶土等可塑性材料。(图7—图10)

怎样帮助学生掌握制作要领?怎样的现场示范更有效?

對于学生来说,教师现场演示无疑是对制作方法最好的解答。教师可以将关键步骤与技法编成口诀,帮助学生记忆并运用。

“三步口诀”如下:

第一步:“上大泥,勤转盘。”雕塑支架固定在木板上,雕塑高度两拳即可。(图11、图12)

第二步:“找动态,量比例。”尽量将各部分先做成方形,头与胸方向不同。(图13、图14)

第三步:“做五官,先画线。”把五官的位置用直线画出来,眼球、鼻子都是后按上去的,深入塑造时不要忘记“中线”。(图15—图17)

创作时怎样才能做到胸有成竹呢?学生在制作雕塑之前,先要进行草稿的设计,草稿不需要太精细,寥寥几笔在纸上画出即可。这一步虽看似简单,却至关重要,作者对所塑造对象有何看法、对作品有什么设计等,可以通过草稿来进行制作前的体验,同学之间也可以通过草稿进行讨论研究,进一步改进自己的设计。(图18、图19)

四、什么是评判学生肖像雕塑作品的标准呢?

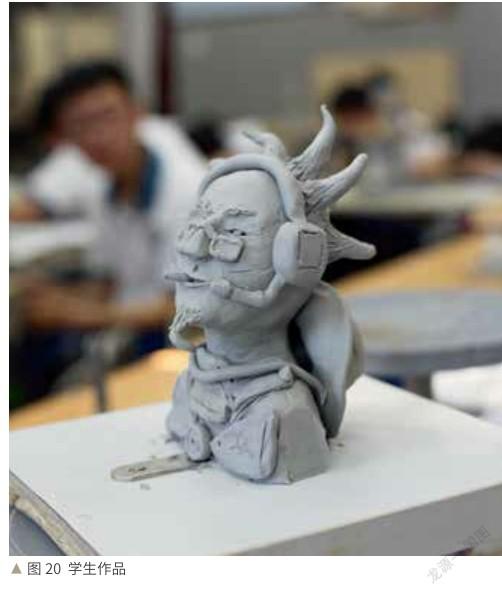

学生做得像与不像是否是评判肖像雕塑好坏的标准呢?首先,从“观察感知”上说,作者是否观察到塑造对象的特征,雕塑是否反映表现对象的性格特点,应当是首先被看重的;其次从“创造表达”上说,作品是否经得起多角度的推敲,从各个角度看是否都有欣赏价值,也可以作为重要的标准;最后,作者是否可以对自己及他人的雕塑进行评价,也是评判标准之一。即使学生做得不够完美,但能说出自己要表现的重点和需要改进的方面,教师应当给予肯定与鼓励。罗丹曾经说过,所谓大师,就是这样的人:他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上能够发现美。作为初学者,在制作及交流中能自信地表达自己的想法与感受是难能可贵的,不能只用像与不像来衡量作品的优劣。我们可以对学生作品的独特性、造型的趣味性、摆放的创新性等方面进行分析。因为肖像雕塑的教学,是想让学生获得一种观察世界的方法,这种方法是来源于他自己的,通常我们把这种感觉叫作“找到自己”,对于教师而言,能够帮助学生“找到自己”有着重要的意义。(图20)

总之,像艺术家一样创作肖像雕塑,可以说是经历“观察感知—体验思考—创造表达”的过程。这当中最难的是“观察感知”,观察不到就感受不到。教师要善于启发学生多角度思考、对比思考、类比思考、抽象思考等。例如:一个胖子,是笨笨的胖还是健硕的胖,要从远处看、从整体看,如雾天看不到人物面部细节,但仍可以看到轮廓身姿;再观察人走路的样子,是如负重物,还是铿锵有力,或是轻盈矫健等,就可以断定那人是谁,这就是观察。有了观察,自然有了感受,有了感受就要大胆表达。表达时先不要急于考虑细节,也不要贪多,抓住塑造对象的典型性特征是最重要的。我们要鼓励学生坚定地按照自己的需要设计雕塑,学生完成的作品即使人物的肚子大的垂到地上,眼睛小到找不的,也都是值得鼓励的。

对于初学者而言,敢于表达、乐于表达是最重要的,这正是像艺术家一样创作迈出的可贵的第一步。

作者简介:王佳,中央美术学院附属实验学校,一级教师。