中医药典籍中丸散剂的特殊送服法的运用分析

白家莹,陈 莹,李 倩,马兆辰,刘臻滢,李瑞源,吴水生,2

(1.福建中医药大学中医学院,福建 福州 350122;2.福建中医药大学药学院,福建 福州 350122;3.北京中医药大学中药学院,北京 102488)

“散丸汤膏”为中医传统四大剂型,我国现存最早的医书《五十二病方》(170方)分别载汤剂26方、丸剂4方、散剂28方[1]。秦汉时期现丸、散剂多于汤剂[2];《伤寒杂病论》最早提出“散”剂称法,散剂可内服和外用,运用于众多病症,急症实证多用之;《肘后备急方》大量使用“煮散”,并创制了蜜蜡丸和浓缩丸2种丸剂新剂型[3]。丸散剂在宋朝的应用达到巅峰,大型方书《太平惠民和剂局方》中约半数为散剂,有煮散、服散和外用散,丸剂有蜜丸、水丸、糊丸等。《神农本草经》序言:“药性有宜丸者、宜散者、宜水煎者、宜酒渍者、宜膏煎者,亦有一物兼宜者,亦有不可入汤酒者,并随药性,不得违越。”[4]丸散剂具有携带和服用方便的特点,虽不及后期汤剂普遍,亦沿用至今发挥着独特的作用[5]。

“汤者荡也,丸者缓也”,中药疗效的发挥与剂型息息相关,同时中药的服用方法也影响中药的疗效。徐灵胎在《医学源流论》有云:“病之愈不愈,不但方必中病,方虽中病,而服之不得其法,则非特无功,而反有害,此不可不知也。”[6]经典医籍对丸散剂的制备和服用方法记载详尽,特别是具有药引作用的特殊服用方法,如《太平圣惠方》中记载的镇心圆方:“捣罗为末,都入乳钵内,同研令匀,炼蜜和捣三二百杵,圆如梧桐子大,每服不计时候,以温酒饮下三十圆”[7]。据统计,《中华人民共和国药典》2015版收录需要配合特殊汤剂送服的中成药制剂共有37种,常用的有黄酒、生姜、米汤等[8]。研究表明,以不同的汤剂送服可增强药物服用的灵活性,使药物的功效得到更好的发挥,而不拘泥于原有的固定配方,经典中医典籍中丸散剂的特殊送服法对现代临床丸散剂的应用仍具有重要的参考价值与指导意义。故笔者对《太平圣惠方》《饮膳正要》《本草纲目拾遗》《金匮要略》《慎斋遗书》《太平惠民和剂局方》6本经典中医古籍中丸散剂的常用特殊送服法进行总结和归纳,分析各送服汤剂的应用特点和规律,以期为现代丸散剂的服用方法提供参考,进一步提高中医药临床疗效。

1 常用特殊送服汤剂的种类

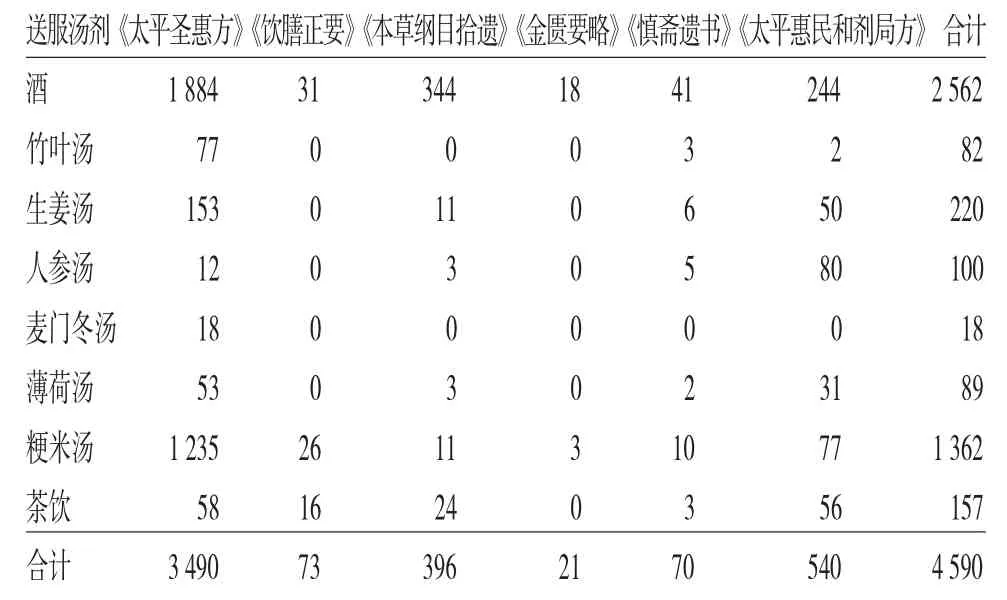

《太平圣惠方》《饮膳正要》《本草纲目拾遗》《金匮要略》《慎斋遗书》《太平惠民和剂局方》6本经典医籍中常见的丸散剂特殊服用汤剂有8种,分别为酒、竹叶汤、生姜汤、人参汤、麦门冬汤、薄荷汤、粳米汤及茶饮(见表1)。其中酒剂为送服汤剂中最常用的汤剂,在《太平圣惠方》中所有丸散剂的送服汤剂中占半数以上,其次为粳米汤与生姜汤,竹叶汤和麦门冬汤使用的频数较低。

表1 8种送服汤剂使用频数表

2 常用特殊送服汤剂的功效比较

2.1 酒 酒,味甘、苦、辛,性温。酒为水谷之悍气,可通利血脉,辛温通阳,祛湿散寒。《汤液本草》云:“酒能行诸经不止,与附子相同。”[9]我国现存最早的《五十二病方》即有“以醇酒半斗煮”[10]等记载。散剂以酒冲服,其一可达到使药物通行全身的作用。《本草纲目拾遗》载:“石髓出泉州安溪长潭石罅间,接骨如神,疗内伤折骨,酒研三分服,能接断骨。”[11]此方中单味药以酒研服,发挥酒通利血脉的功效,以续全身之断骨,通瘀阻之经脉。其二,酒剂常用于送服补虚壮阳等方药。《本草纲目拾遗》载:“王安采药方云:土人参补阴虚,对配茯苓熬膏,治杨梅结毒,酒煎服。”[11]以酒冲服,增强了人参茯苓的药效达到以辛温补虚、助阳化气之功。其三,酒剂也同于风湿痹痛病。《太平圣惠方》特列卷记载:“治风腰脚疼痛通用浸酒药诸方”[7],“筋脉挛急,宜服牛膝浸酒方……以生绢袋盛,用好酒二斗,于瓷瓶中浸”[7]。可发挥酒祛湿散寒、通阳止痛之功效。酒做药引多用于虚、痹、痛、瘀四大病,其使用具有明显的规律性,而治疗虚证以酒引的应用最为广泛[12]。古代将酒作为药引,有助于药性的发挥,此知其然是也。现代已经明晰的是酒中含有的酒精(乙醇)为万能溶剂,可将中药材中原本不溶解于水的脂溶性有效成分混溶于水中,从而起到所谓的药引作用,此知其所以然也。已有研究表明用于送服丸、散剂的大部分酒的种类为黄酒,据现代科学分析,黄酒中含有人体必需的7种氨基酸,以赖氨酸含量较高。现代黄酒多用于治疗气血虚弱、跌打损伤等基本散剂的汤剂冲服[13]。《御药院方》卷六补虚损门中的丸散剂,大多以温酒服下,可见以温酒为送服汤剂在虚损方面占有的重要地位,脾胃虚弱,血脉不利,寒气疼痛常以酒为药引,用以促进血液循环,增强胃的吸收功能[14]。20世纪90年代后期,中药酒剂的临床应用日益活跃,尤其广泛应用于乳腺类、湿疹类、风湿类疾病[15]。

2.2 竹叶汤 淡竹叶,味甘、淡,性寒,可清热除烦,生津,利尿。竹叶汤出自《金匮要略·妇人产后病脉证并治第二十一》,原文云:“产后中风发热,面正赤,喘而头痛,竹叶汤主之”[16]。《金匮要略》中竹叶汤组成为竹叶一把,葛根3两,防风、桂枝、人参、桔梗各1两,附子1枚(炮),大枣15枚,生姜5两。主治外感风邪郁闭不得发散之证,本方虚实兼顾,疏风清热,调和营卫。竹叶质地较轻,晋唐以前用竹叶常为一握或一把,煎汤常可提高其他药物药性。竹叶清热除烦的应用可见于《太平圣惠方》中的镇心圆方,“镇心圆方,犀角屑一两、天竺黄半两细研……右件药,捣罗为末……圆如小豆大,每服不计时候,煎竹叶汤下七圆”[7]。镇心圆方治疗心风狂言多惊,迷闷恍惚,是以体虚至心惊恍惚,竹叶汤苦平清热,将药物制成丸剂以竹叶汤送服是事半功倍的服法,提高了药物的药效。《太平圣惠方》中竹叶汤更常见用于目涩鼻干,以发挥生津的功效,“鼻干无涕,宜服犀角散方,犀角屑、木通、麦门冬、赤茯苓、川升麻、龙脑……以竹叶汤,调下一钱”[7];竹叶汤用于利尿应用较少,代表方如《太平圣惠方》中玄参丸方,主治大小便不通,用法为煎竹叶汤下三十丸,方中君药玄参清热凉血,滋阴降火,配以竹叶汤清热泻火利尿,共行利下清热之攻。

2.3 生姜汤 生姜,味辛,性微温,可解表散寒,温中止呕,温肺止咳,解毒。以生姜煎煮为汤剂送服药丸由来已久。在制作丸剂时用姜汁合丸也较为常见,有以姜汁面为丸,又以告诫不得化破,皆旨在顾护胃气[17]。古人常用姜汁或姜水泛丸,发挥生姜解表散寒、化痰开窍醒神、和胃降逆止呕等功效。《慎斋遗书》云:“两胁痛,宜行气行血,人参、枳实、白芍、川芎各五钱,共细末,每服二钱,姜汤下。”[18]为补益活络之方,其药物打为细末,减少了服药煎煮所费的时长,而用姜汤服下,则是与其药物作用相和,共行其功。因为生姜辛散温通、祛风散寒的作用,能更好的发挥药物的功效、带动散剂药效的发挥。开窍醒神的使用可见于《本草纲目拾遗》:“王立人易简方:用蚂蜡焙干为末,姜汤调服少许,用以主治小儿惊风。”[11]生姜的使用在食疗中也很常见,现代食疗为达到温中散寒的目的,也常在熬粥时放入生姜,生姜的加工品如姜茶、姜脯、姜汁软糖等层出不穷,这正是生姜汤延续至今的应用。

2.4 人参汤 人参,味甘、微苦,微温。有大补元气、复脉固脱、补脾益肺、生津养血、安神益智的功效。人参可分为白参、红参。白参味甘、微苦,微凉;红参为微温,故汤剂送服多以红参为主。在治疗急症、复脉固脱上,人参是首选。《御药院方》云:“神应丹,治诸痫。辰砂不以多少。以猪心血和之得所,以蒸饼裹剂蒸熟为度,取出就热便丸,如梧桐子大。每服一粒,食后临卧,温人参汤下,不十服取效如神。”[19]此方用药考究,主治痫病,痫病是为急症,病发时元神失控,意识丧失,此病发作迅猛,方药做成丸剂,便于服用,节省抢救时的宝贵时间,助以人参汤送服,增强神应丹在急救时的作用。《小儿药证直诀》也有“如圣丸”[20],记载有每服人参汤送下,来固护胃气。用人参煎汤,常取其固脱救急、驱邪不伤正、攻补兼施等作用。

2.5 麦门冬汤 麦门冬汤载于《金匮要略》,是张仲景的著名方剂之一。尤在泾言:“以麦冬之寒治火气,半夏之辛治饮气,人参、甘草之甘,以补益中气。”[21]古代麦门冬汤的配伍有多种,唐代开始出现麦门冬汤代替茶饮的方剂和食疗方,从西汉到清代涉及有关麦门冬汤方剂有155首,复方涉及中药115味,核心药类以补虚药、清热药、解表药、化痰止咳平喘药、利水渗湿药为主[22]。自《金匮要略》麦门冬汤方后,出现同名异方的现象,但均为原方化裁而来,较为著名收录于《圣济总录》的有:组方一为麦冬、地骨皮、小麦,用以润肺滋肾;二为麦冬与乌梅组方,酸甘化阴;三为麦冬与桔梗、青蒿、甘草配伍,用于治疗肺痈[23]。经过长期的临床实践可知,麦门冬汤确有养阴清热、益气生津之功。《太平圣惠方》中记载:“牛黄散方,治疗心脏风热,口干舌涩……煎麦门冬汤,调下一钱。”[7]药物组成有牛黄、犀角屑、川升麻等。此方为散剂,服法为用麦门冬汤调下。心脏风热,口干舌涩为阴虚生热之证,麦门冬汤主之,麦门冬生津液而润火燥之气,甘凉滋润,是滋阴清热养阴的妙品,正针对牛黄散的功效,乃麦门冬汤送服的特殊用法之因。麦门冬煎汤多取麦冬滋阴生津烦渴、润肺止咳除燥咳、生津续脉止心悸等功效。

2.6 薄荷汤 薄荷,味辛,凉,具有疏散风热,清利头目,利咽,透疹,疏肝行气之功效。古代薄荷的运用多为汤剂送服,《太平惠民和剂局方》中记载:“若偏正头痛夹脑风,以薄荷汤下,疏风止痛”[24];在治疗眼目疾病中也较常用,以达到清利头目之功[25]。薄荷在现代也常用于茶饮,有镇静、提神解郁、止咳等功效。薄荷汤的送服多见于清凉透疹的药方。在《慎斋遗书》中记载:“胡麻汤,治疗诸瘾疹、风毒、疥。胡麻、荆芥、苦参、炙甘草、威灵仙共为细末,每服二钱,薄荷汤调下。服药后频浴出汗效。”[18]由此可知薄荷对于疹毒风毒有相当疗效,对于治疗此病的散丸剂以薄荷汤冲服有增强的药效。现代较少单独应用薄荷汤送服,而是多与其他药物配伍用于治疗,“脉虚者,人参汤下;脉实者,银花薄荷汤下”,其中银花薄荷汤可增强清热透邪之功[26]。又如陈皮薄荷汤治疗新生儿硬肿症[27],龙甘薄荷汤治疗慢性咽炎,可减少抗生素的使用[28],茵陈薄荷汤治疗风瘙瘾疹,皮肤肿痒[29]。此外,薄荷作为食疗的中药材,可做冲茶、薄荷酒、薄荷露以及具有解酒作用的薄荷蜂蜜水等[30]。

2.7 粳米汤(白饮)“白饮”首见于《伤寒论》,但关于“白饮”是为何物,历代医家都有不同的看法,《汤头歌诀新义》在五苓散的记载中指出“白饮”为米汤;丹波元坚认为“白饮”为白米饮;《古方新用》中描述白饮为开水。现代比较公认的说法是白饮为粳米汤,如三物白散、五苓散、半夏散、四逆散等都用白饮和服。白米饮主要作用除了可振奋胃阳,充养卫气,使部分湿邪从汗而解之外,还能固护胃气,使峻药攻邪而不伤正,同时还有补气生津养阴之效[31]。《千金方·脱肛》:“温清酒一升服方寸匕,半日再,若不能饮酒,与清白米饮,亦得。”[32]用米饮合服大致目的有二:一是缓和药物的迅猛之性来保存脾胃津液而不伤其正气;二是发汗祛邪,和表里,使气机通畅利于排出水气而愈。张仲景常将粳米与清热泻火、温阳散寒等合用,还将粳米的使用细分为粳米粥、粳米汤、粳米粉,其中,粳米汤多做散剂如三物白散、四逆散等的送服汤剂,以达到益气养胃、安中止痢、除烦止渴等目的。粳米汤既可与药同煎,又可入丸散粥,有抗肿瘤作用,还可作药物炮制的辅料[33]。在现代,治疗脾胃虚寒型的胃病,可用粳米汤下吴茱萸末、生姜、葱白服用[34]。

2.8 茶饮 茶,味苦、甘,性微寒,有清头目、解暑热、止渴去痰等功效。古医籍中常以茶来调服药物,其目的主要有三:一是治疗头痛头风。《慎斋遗书》云:“男妇气盛头痛,及女子产后头痛,川芎、乌药等分,共末,茶清送下。”[18]此方则是发挥茶的治疗头痛头风的作用,茶性寒清热,治疗头痛头风,不仅风热头痛可用,风寒头痛、肝火头痛等均可以使用。二是特殊用法治疗眼疾。苏颂《本草图经》中记载,茶有“祛宿疾,当眼前无疾”[35]的养生作用,如决明茶、杞菊茶、时珍槐茶明目保视,常用于中小学生用眼过度、老年人视力昏花。三是可祛痰治风[23],如《本草衍义》记载:“治疗中风壅滞,以旋覆花洗净,蜜丸梧桐大,夜卧以茶汤下”[37]。此为祛痰治风之功用,用茶汤送服,来增强清热凉血的功效。名方川芎茶调散为茶饮送服散剂的经典方剂,治疗偏头痛疗效显著[38];菊花茶调散为川芎茶调散加入菊花、僵蚕,主治风热上攻、头晕、目眩,以及正偏头痛等证,为现代常用验方[39]。

此外,丸散剂的特殊送服汤剂在现代也有很好的应用。金银汤治疗手足口病115例疗效观察中[40],将239例患儿随机分为治疗组和对照组,两组在基于常规治疗的同时,治疗组115例给予金银汤,对照组则为复方药物,结果显示金银汤在治疗手足口病有较好的疗效。陈皮、薄荷汤治疗新生儿硬肿症临床研究显示,使用陈皮、薄荷汤边浸泡边按摩使患儿全身皮肤红润,加强血液循环,可以使体温每日保持在37.0~37.5℃,硬肿很快消失;同时还具有除臭、消炎、止痛的作用,在一定程度上减少癌症患者接受放射线治疗带来的不良反应[41]。现代研究[42]表明,生姜除了具有抗血小板聚集、抗炎和扩张血管等作用之外,还具有降低血脂、抗动脉粥样硬化、降低体内脂质过氧化物等作用。研究[43]表明麦门冬汤可预防放射性肺损伤,符合中药清肺热滋肺阴的应用。人参现代药理研究[44]发现其对中枢神经具有镇静和兴奋的双向作用、还可双向调节血压、强心、保护心肌等作用,人参合肾气丸联合沙利度胺可有效治疗克罗恩病[45]。淡竹叶可治疗心血管和脑血管疾病,抑制丙型肝炎活性的作用,在小儿多动症方面也有较好的疗效[46]。充分应用这些送服汤剂的相应的功效,与丸剂可起到协同增效的效果。

3 常用特殊送服汤剂应用规律和服用法总结

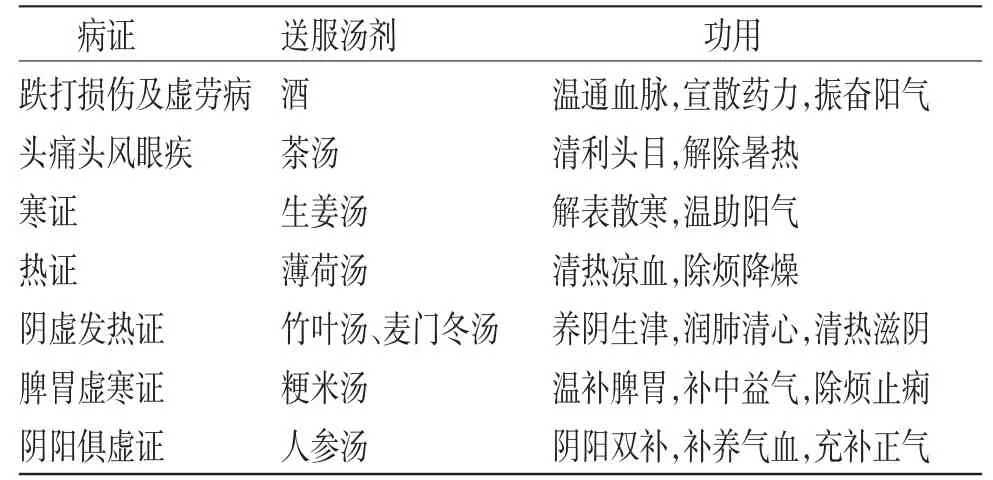

丸散剂的药物一成不变,难以灵活加减,由此又催生了如金银汤、醋汤、盐汤等特殊送服汤剂,以弥补丸散剂的不足,起到照顾兼证、扶助正气、调和药性、减低毒性、矫味矫臭、便于服用等作用[47]。常见特殊送服汤剂的功用和用法用量分别如表2和表3所示,酒常温热后送服,用于跌打损伤及虚劳病;茶汤煮汤汁适量送服,用于头痛头风眼疾;生姜汤常用于解表散寒,温助阳气,每次3~5片;薄荷汤常用于清热凉血,除烦降燥,常与荆芥和用;竹叶汤和麦门冬汤均为水煎取汁,用于阴虚发热证;粳米汤煮汤汁温热送服,顾护脾胃虚寒;人参汤每次3~5 g水煎取汁用于阴阳俱虚证。

表2 特殊送服汤剂功用对照表

表3 特殊送服汤剂用法用量对照表

4 结语与展望

笔者总结归纳了《太平圣惠方》《饮膳正要》《本草纲目拾遗》等6本经典医籍中丸散剂常用的8种送服汤剂:酒、竹叶汤、生姜汤、人参汤、麦门冬汤、薄荷汤、粳米汤和茶饮。古人对丸散剂的特殊送服汤剂独具匠心,往往能起到引药入经、矫味矫臭、减轻毒性等作用,依证辅助方药行使温补肾阳、清热解毒、滋补肝肾之效。笔者进一步归纳了特殊送服汤剂的用法与适应证,以期为现代临床丸散剂的服药提供参考。对于满足现代快节奏生活,充分发挥丸散剂的优势,又利用汤剂送服的灵活多变来弥补丸散剂的不足,可更好的服务于临床。但古代丸散剂特殊送服汤剂的现代药学机制研究较少,诸如送服汤剂的服用温度、制备方法、时效性、汤剂贮藏方法与时间、汤剂煎煮药物和用药汤冲服药物对其药效物质基础的影响等,都有待于进一步研究。