云南省老山自然保护区地貌特征及其对土地利用类型分布的影响

王 平, 丁智强,2, 华红莲, 李玉辉, 段 霄

(1.云南师范大学 地理学部, 云南 昆明 650500; 2.福建师范大学 地理科学学院, 福建 福州 350007)

自20世纪80,90年代以来,全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)和激光雷达测距(LiDAR)等技术的发展和应用,使得以定量化为标志的地貌测量学成为地球科学领域新的热点研究方向之一,其强调对地貌过程的定量化描述[1],聚焦于以量化的方式具体阐述气候、水文等侵蚀过程对地貌的塑造及其相互作用[2]。经过多年的发展,定量化指标日趋丰富,相较而言,海拔、起伏度、坡度、坡向是反映区域地貌特征的基础性指标,具有易获取、地貌意义明确的特点。而从地貌演化阶段的角度分析,相比河流凹曲度(θ)、河流坡降指数(SL)、流域形状指数(BS)、谷宽—高度比(VF)等地貌定量参数,面积—高程积分指数对区域地貌形态发育[3]、地貌演化阶段[4]、构造活动性[5]、水土流失强度等[6]各方面均有明确的指示作用,因而被广泛应用。

土地利用格局是陆表系统演化和人类活动双重作用的结果,深刻影响着地表水文生态过程、局地大气环流和地—气系统碳存储和碳释放过程,同时,合理的土地利用格局还有利于加快原生植被的扩散和动物迁徙。地形地貌作为自然地理环境要素的基础,岩石类型、起伏大小、坡度陡缓、阴坡阳坡等直接决定了土壤层厚度、水分热量分配等生境条件,进而影响各土地利用类型在空间上的配置关系和人类对土地改造利用的方向及强度。近年来,随着全球环境变化和人地关系地域系统矛盾不断升级,地貌特征与土地利用格局的关系受到相关学者的关注,但目前的研究在区域上多以行政边界、山脉、流域等为主,如哈凯等[7]、张静等[8]的研究,而对以典型生态系统、地质地貌遗迹、珍稀动植物资源为保护对象的自然保护区关注不够。

滇东南是云南省向华南、华中及东南亚过渡的交汇地带,多区域成分的叠加和喀斯特、非喀斯特地貌相互交错,加之海拔梯度、坡度、坡向等影响下的水热再分配,这种特殊的地理位置、地质背景、自然环境条件是形成滇黔桂喀斯特古生物特有中心、中国多类群分化发育中心的保障和基本条件。自然保护区是该区域特殊生态系统、地质地貌遗迹和珍稀动植物资源较为典型和集中的区域,同时也是中国面向东南亚开展“一带一路”建设以及跨境生态文明建设与合作的前沿地带和重要落脚点。对保护区地貌特征及生态环境效应的研究有助于深入认识该区生态环境空间分异机制,也可为优化调整土地利用格局、开展水土流失治理、生态环境管护等提供科学依据,但针对滇东南保护区的研究主要集中在动植物资源调查[9-10]、植物区系[11]、群落生态学[12]等方面,而在地貌特征及其对土地利用影响方面的研究较少。

因此,本文将野外地质地貌调查和基于ALOS(advanced land observing satellite)DEM的数字地形分析相结合,以滇东南老山省级自然保护区为对象,综合保护区范围大小、DEM数据精度以及研究目标,选择海拔、起伏度、坡度、坡向、面积—高程积分值等定量化指标,结合地形剖面图分析保护区地貌特征及其对土地利用类型分布的影响,以期为保护区资源环境管理和可持续发展提供地貌学依据。

1 研究区概况

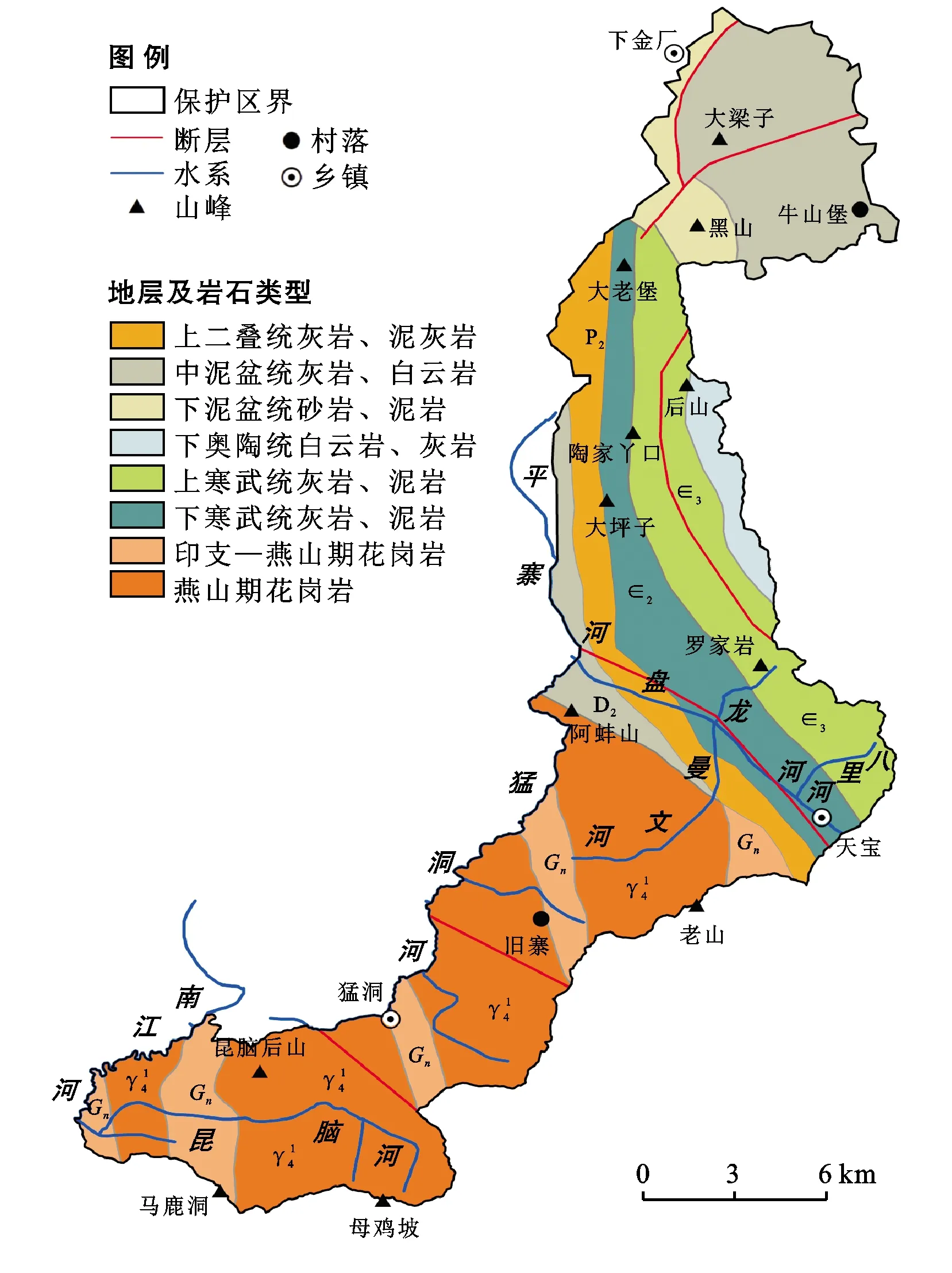

老山自然保护区(以下简称保护区)位于滇东南文山州麻栗坡县东南部,红河一级支流盘龙河流域内,东、东南与越南接壤,沿中越国境线分布,地理位置22°51′—23°15′N,104°43′—104°52′E,涉及猛硐、天宝、麻栗、下金厂和八布5个乡镇。南北长约38 km,东西宽约13 km,面积20 500 hm2。以季风常绿阔叶林和中山湿性常绿阔叶林等生态系统以及多种珍稀濒危野生动植物资源为主要保护对象。中部发育有西北—东南向的文山—麻栗坡大断裂(图1),以北地区出露寒武系、泥盆系、二叠系,石灰岩、白云岩、泥灰岩与泥岩、页岩、砂岩互层分布,地表河流稀少,地下喀斯特水文系统发育,以南地区出露印支期、燕山期花岗岩、花岗斑岩等,地表河网密布,有猛硐河、曼文河、南江河、昆脑河等。在中国地貌区划中[13],位于湘鄂渝黔滇中山区(VB)西南缘,海拔高度107~2 288.5 m,以大起伏中山为主。以600 m左右海拔为界,以下的河谷地区气候类型为北热带湿润季风气候,以上的山区为亚热带湿润季风气候,年平均气温10~23 ℃,年降水量1 050~2 000 mm。土壤有砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、石灰土等。自然植被有季节雨林、季风常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林、热性竹林和湿热性次生灌丛等。

图1 云南省老山自然保护区地理位置及地质构造

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

以1∶10 000地形图和1∶50 000区域地质图为工作底图,数字地形分析基于ALOS DEM数据,像元分辨率为12.5 m×12.5 m。在ArcGIS 10.2软件对DEM数据进行数据预处理,然后以1∶10 000地形图为基准,对DEM进行海拔校正,并随机、均匀地选取地形图上有明确位置和海拔数据的500个点,对校正后的DEM进行精度评价,结果显示其与1∶10 000地形图的平均误差为1.5 m,中误差为7.6 m,校正后的精度误差满足本研究的需要。海拔直接从校正后的DEM数据上获取和分析。坡度、坡向基于DEM提取。另外,由于DEM提取坡度具有明显的尺度效应,所以进一步对坡度进行修正。起伏度的计算方法较多,本文以保护区最低点(海拔107 m)即盘龙河与保护区东部边界的交汇点作为量算起伏度的基点,并以李炳元等[13]的分类标准对起伏度进行等级划分。

以2019年Google Earth 0.55 m×0.55 m分辨率遥感影像图为基础,综合中国土地利用类型分类方案和保护区实际情况,通过目视解译将保护区土地利用类型划分为林地、耕地、草地、园地、建筑、水域和未利用地7个一级类型,之后通过实地考察验证修改,得到保护区土地利用类型空间分布数据。

2.2 研究方法

(1) 面积—高程积分指数(hypsometric integral, HI)。基本原理是以某区域的相对高度比为纵轴、相对面积比为横轴,绘制得到面积—高程曲线(hypsometric curve, HC),曲线与X轴和Y轴围成的面积代表流域受到风化侵蚀作用后地表残留物质所占原有物质的比例,通过计算面积—高程曲线的积分公式(1)得到:

(1)

式中:y=f(x)为面积高程曲线的曲线拟合方程,HI为面积—高程积分值。HI<0.35,0.35≤HI≤0.6,HI>0.6分别对应戴维斯地貌侵蚀演化的老年期、壮年期、幼年期[14-15]。

(2) 地形位指数和分布指数。为判断地形因子对土地利用类型空间分布特征的综合影响,引入地形位指数,其计算公式为:

(2)

(3)

式中:P为分布指数;e为地形因子;i为景观类型。Sie为地形因子e或地形因子e某一等级下的第i类土地利用面积;Si是整个研究区内第i类土地利用的总面积;Se是研究区内地形因子e或e的某一等级地形的总面积;S是研究区的总面积。分布指数越大,某一土地利用类型在该地形因子上的优势度越高,即地形因子的这一级别上适宜该类土地利用发育和分布[17]。地形位指数和分布指数的计算过程参见喻红等的研究。

3 结果与分析

3.1 海拔、起伏度与基本地貌类型

保护区海拔107~2 288.5 m,平均为1 249 m。低海拔(107~1 000 m)、中海拔(1 000~2 000 m)和亚高海拔(2 000~2 288.5 m)3个类型面积分别为80.1,191.9,17.0 km2,占总面积的27.7%,66.4%,5.9%,低海拔山地呈带状分布于盘龙河两岸以及保护区西南的南江河河谷附近,中海拔山地呈面状分布于盘龙河左岸的罗家岩至下金厂和盘龙河右岸的老山至昆脑后山,亚高海拔山地呈斑块状分布于大老堡、黑山及大梁子一带(图2a)。保护区起伏度为0~2 181.5 m,平均1 125 m。河谷平原(0~30 m)、丘陵(30~200 m)、小起伏山地(200~500 m)、中起伏山地(500~1 000 m)、大起伏山地(1 000~2 181.5 m)面积比例为0.6%,3.6%,8.6%,24.5%,62.7%,即随着起伏度的增大,对应的面积占比逐渐增大,其空间特征与海拔类似。结合海拔和起伏度两个指标,可得到保护区基本地貌类型分类系统(图2b)。低海拔河谷平原面积占比为0.7%,主要分布于盘龙河下游河谷、猛洞河中游河谷,低海拔丘陵、小起伏低山、中起伏低山面积占比分别为3.5%,3.5%,20%,主要分布于盘龙河河谷两岸,大起伏中山面积占比为67.6%,主要分布于南部的老山至昆脑后山、中北部的罗家岩至下金厂,大起伏亚高山面积占比为4.8%,主要分布于北部的大老堡、黑山附近。

图2 云南省老山自然保护区海拔、基本地貌类型

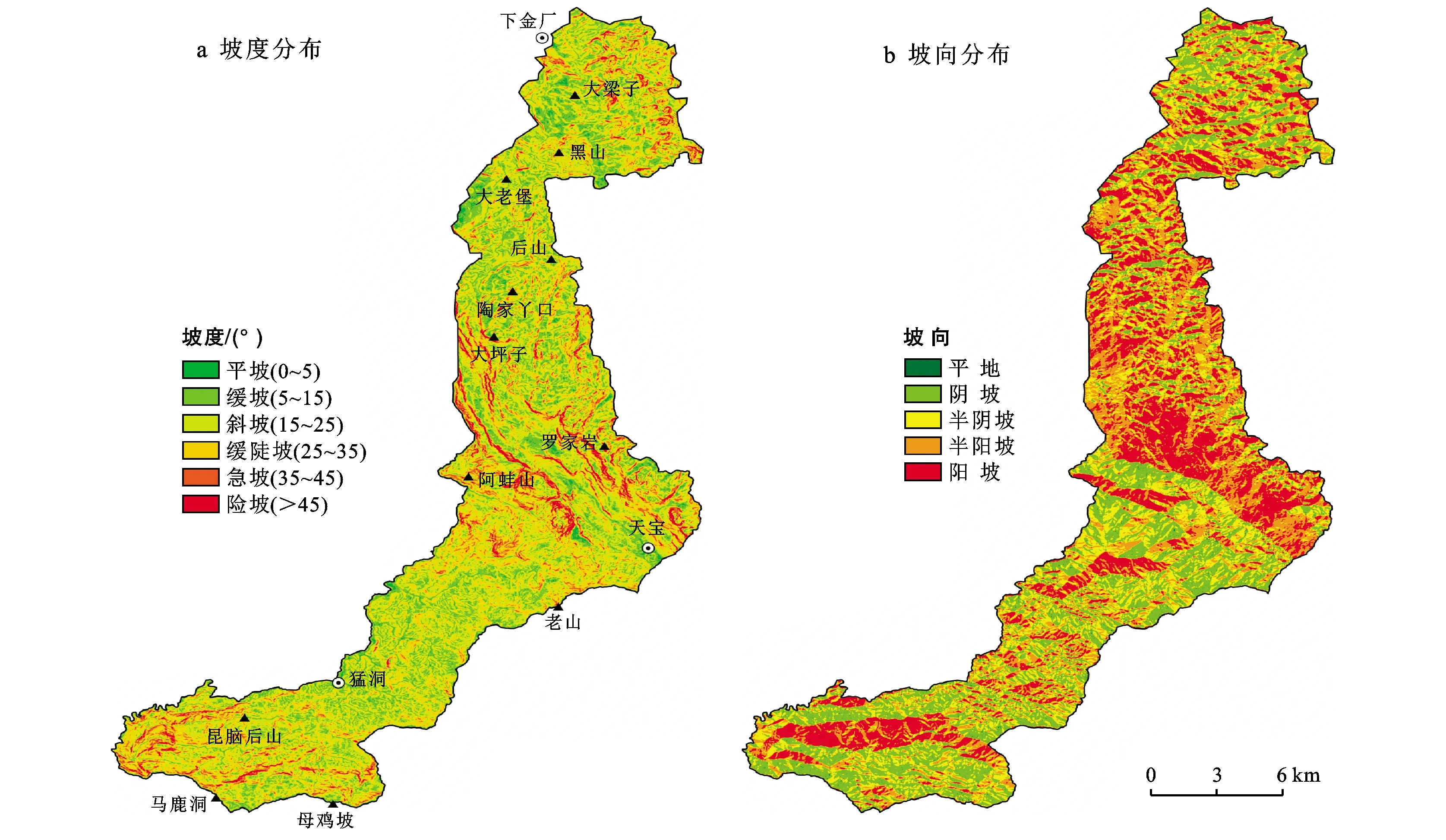

3.2 坡度和坡向分析

坡度往往影响着坡面流水的侵蚀强度,了解区域坡度特征可以为保护区水土保持规划和治理措施配置提供重要的空间参考。保护区坡度在0°~80°,平均为22.5°,随着坡度的增大,对应栅格数先增加后减少,各坡度面积大小排序为:斜坡(15°~25°)>缓陡坡(25°~35°)>缓坡(5°~15°)>急坡(35°~45°)>平坡(0°~5°)>险坡(>45°)。在空间上,15°~35°的斜坡和缓陡坡面积占比最大,广泛分布于保护区内,而大于35°的急坡和险坡主要分布于保护区西南的母鸡坡—南江河—马鹿洞、中部盘龙河沿岸的罗家岩、大坪子、阿蚌山和大梁子以东,<15°的平坡和缓坡主要分布于盘龙河河谷以及老山、猛洞一带的山间盆地、谷地和大坪子至黑山的峰丛盆地和谷地(图3a)。坡向作为重要的地形因子,在海拔高度相同的情况下,不同坡向直接影响了坡面接收太阳辐射和降雨量大小的差异。将保护区坡向划分为平地(0°),阴坡(315°~45°),半阴坡(45°~90°和270°~315°),半阳坡(90°~135°和225°~270°),阳坡(135°~225°)5个等级,各等级的面积占比为0.86%,27.69%,22.18%,24.76%,24.51%。各坡向类型的面积占比以平地最少,其次是半阴坡,半阳坡和阳坡接近,阴坡最多。在空间上盘龙河右岸以阴坡和半阴坡为主,盘龙河左岸除大梁子以东各类型坡向较均衡外,其余地区以阳坡和半阳坡为主(图3b)。

图3 云南省老山自然保护区坡度和坡向空间分布特征

3.3 面积-高程积分特征

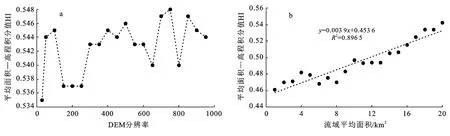

以保护区范围为计算面积—高程积分值(HI)的空间尺度,得到不同DEM分辨率下的HI值。从图4a可以看出,DEM分辨率从12.5 m×12.5 m重采样到1 000 m×1 000 m,对应的HI均在0.53~0.55之间波动变化。根据HI与地貌演化阶段的对应关系,保护区尺度下基于不同DEM分辨率计算的HI,均反应了保护区的地貌演化阶段处于壮年早期,不同DEM分辨率下的HI虽有波动,但不影响对保护区地貌演化阶段的判断,所以最终以分辨率为12.5 m×12.5 m的DEM计算保护区HI。基于该分辨率的DEM,以不同的集流阈值计算得到流域平均面积与平均HI的变化关系。

从图4b中可以看出,随着流域平均面积从1 km2增大到20 km2,其平均HI也逐渐从0.461增大到0.542,二者的关系可用y=0.003 9x+0.453 6 (n=20,R2=0.896 5)表示,说明保护区的平均HI与流域平均面积呈正相关。基于Tarboton等[18]对集流面积临界值与Horton’s Laws法则的判断以及Baker等[19]对流域侵蚀—堆积作用与流域空间尺度关系的研究,参考不同地区地理环境差异与集流阈值确定的关系[20],结合保护区河流多以山区性河流为主,具有流域面积小、河道陡峭、水流湍急等特点,确定以500 hm2的集流阈值划分子流域,计算各子流域HI。

图4 云南省老山自然保护区HI对DEM分辨率、流域平均面积的响应关系

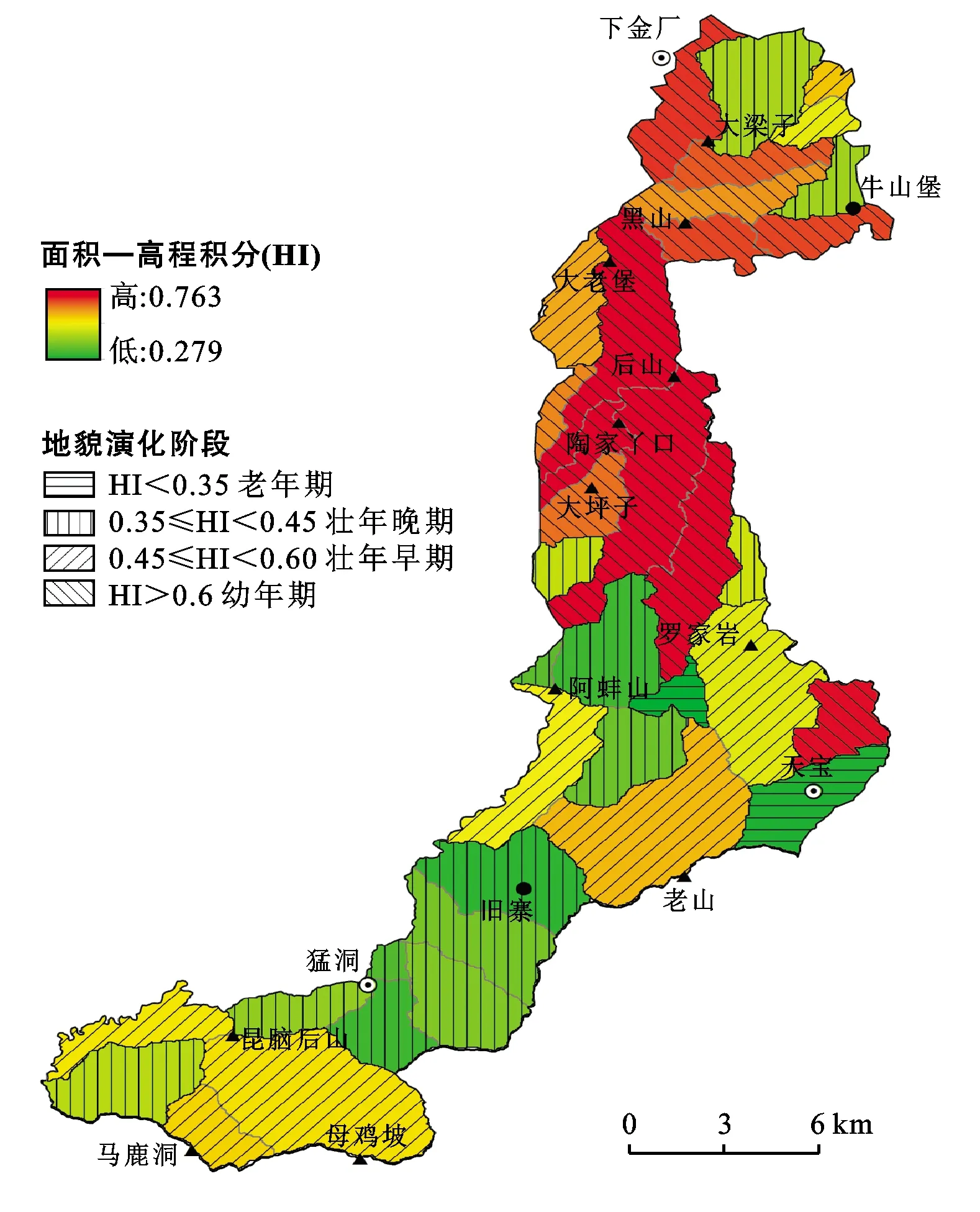

基于12.5 m×12.5 m分辨率DEM,以500 hm2的集流阈值划分得到保护区共有37个子流域(图5)。子流域平均面积为7.8 km2,HI为0.279~0.763,平均HI为0.501。在37个子流域中,处于老年期的有2个,占子流域总数的5.4%,其HI分别为0.279,0.308,处于壮年晚期的有14个,占子流域总数的37.8%,其平均HI为0.400,处于壮年早期的有9个,占子流域总数的24.3%,其平均HI为0.499,处于幼年期的有12个,占子流域总数的32.4%,其平均HI为0.655。在空间分布上,HI具有显著的空间分异性,即为以盘龙河为界,其左岸除下金厂至牛山堡以东流域为壮年期地貌外,其余子流域以幼年期地貌为主,右岸以壮年期地貌为主,其中猛洞河的子流域主要处于壮年晚期地貌阶段,南江河的子流域除昆脑河下游处于壮年晚期地貌阶段外,其余均处为壮年早期地貌阶段,而河谷区域除曼昆河流域、阿蚌山东北区域处于壮年晚期阶段,那马河流域、曼文河流域处于壮年早期,八里河流域处于幼年期以外,其余为幼年期地貌(图5)。

3.4 地形对土地利用类型分布的影响

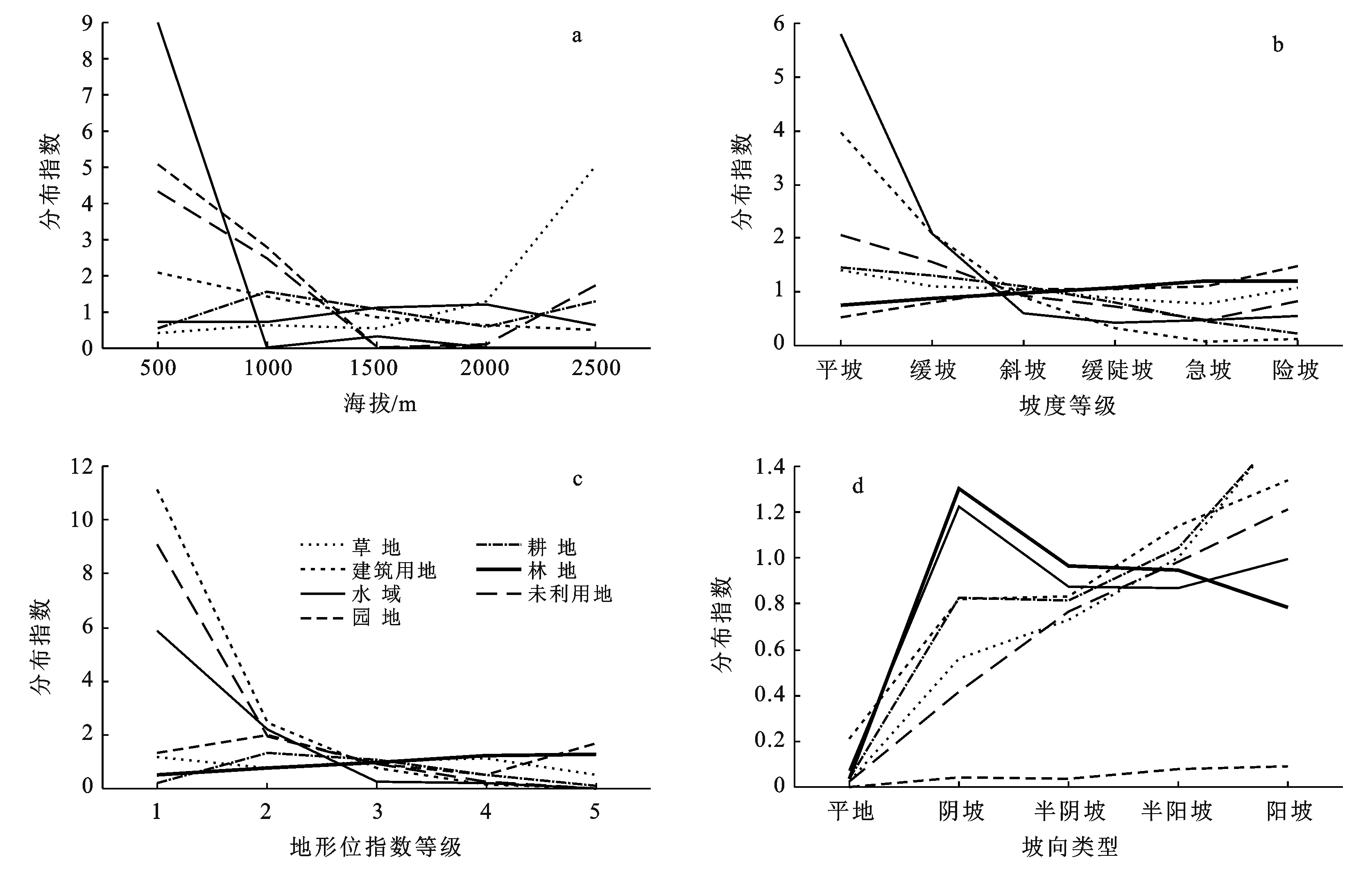

以2019年Google Earth影像为基础,通过目视解译将保护区土地利用类型划分为林地、耕地、草地、园地、建筑、水域和未利用地7个一级类,对应面积分别为190.83,55.90,17.51,16.94,5.60,1.24,0.63 km2,面积占比分别为66.11%,19.37%,6.07%,5.87%,1.94%,0.43%,0.22%。从各土地利用类型在不同地形因子等级上的分布指数看,海拔、坡度及二者综合影响下的地形位指数等级上土地利用分布指数的变化趋势基本一致,但从单一的土地利用类型上看,变化又有所差别(图6)。

图5 云南省老山自然保护区面积-积高程分值及地貌演化阶段

图6 云南省老山自然保护区各地形上土地利用类型的分布指数

随着海拔的增加,草地、林地的分布指数分别从0.41,0.74增大到5.06,1.21,耕地先由0.52增大到1.08,之后减小到1.31,未利用地先由4.32减小到0,之后增大到1.72,建筑、水域和园地分别从2.08,9.00,5.08逐渐减小到0.48,0,0,5个海拔段内主导的土地利用方式分别为水域(9.00)、园地(2.79)、林地(1.12)、草地(1.31)、草地(5.06)。在各坡度等级上,随着坡度的增大,林地和园地的分布指数分别从0.75,0.53增大到1.21,1.48,草地先从平坡的1.41减小到急坡的0.77,最后在险坡区域又增大到1.08,耕地、建筑、水域、未利用地则逐渐减小,6个坡度等级上主导的土地利用方式分别为水域(5.81)、建筑(2.08)、耕地(1.10)、林地(1.09)、林地(1.20)、林地(1.21)。在各地形位指数等级上,随着地形位指数的增大,林地的分布指数从0.49增大到1.28,建筑、水域、未利用地的分布指数在减小,而园地则先从1.32减小到0.52,后又增大到1.69,耕地先增大后减小,草地先减小后增大再减小。在各坡向等级上,从平地、阴坡、半阴坡、半阳坡到阳坡,随着热量水平的增加,耕地、草地、园地、建筑、未利用地等的分布指数均逐渐增大,林地、水域为先增大后减小,各坡向类型上主导的土地利用方式分别为建筑(0.21)、林地(1.30)、林地(0.97)、建筑(1.14)、耕地(1.58)。

4 讨论与结论

4.1 讨 论

目前,针对自然保护区的研究主要集中在生物多样性[21]、地化循环等[22]方面,而作为自然保护区生物多样性丰富的重要原因和生态环境重要组成部分的地貌特征、发育演化及其资源环境效应的研究甚为薄弱。在主体功能区划、国土空间管控越来越精细化、专门化的背景下[23],有针对性地深入定量分析自然保护区地貌特征具有重要意义。本文在ArcGIS平台上基于12.5 m×12.5 m分辨率ALOS DEM数据对保护区地貌特征进行定量分析,相比袁国强[24]、万晔等[25]的研究,在方法上更加注重对地貌参数的定量化提取和分析,也进一步提高了地貌特征研究的效率、精度和可靠性。通过对保护区地貌特征的分析,其海拔、坡度和起伏度等在盘龙河左、右岸呈对称分布特征,地势整体虽然由两侧向河谷倾斜,但左、右岸沿西北—东南的倾向却是相反的,而且两侧的水系、子流域数量等呈不对称分布,坡向呈反向分布。通过对该区构造运动、岩性等的分析发现,保护区中部受北西—南东走向的文麻断裂带控制,发育形成深切割的盘龙河及其支流,奠定了保护区中部低、南北高的基本地貌格局,同时保护区及周边更大尺度的环状构造、旋钮构造广泛发育,它们使得文麻断裂上、下盘出现相反的构造应力场,所以导致盘龙河左、右岸西北—东南向的地势呈现相反的倾斜特征。

在使用面积—高程积分(HI)分析区域地貌演化阶段和构造活动性时,DEM分辨率和流域尺度效应是首要考虑的问题。在本研究中,固定空间尺度下的HI不随DEM分辨率的变化而变化,这与Perez-Pena等[26]、Mahmood等[27]、张天琪等[28]的研究结果一致,说明HI不随DEM分辨率变化具有普遍性。从HI与集流阈值的关系看,保护区的HI具有显著的尺度效应,且HI与集流阈值呈正相关关系,而天山地区的HI与集流阈值呈负相关关系[28],Hurtrez等[29]的研究亦反映了随着流域面积的增大,对应的面积—高程积分值逐渐减小,这被解释为大型流域主要受河流过程的支配。而小型流域则受面状侵蚀过程的支配。Cheng等[30]的研究显示台湾山区流域积分值的尺度效应与流域所处的稳态或者非稳态阶段有关,Walcott等[31]在非洲东南部的研究则显示了面积—高程积分与流域面积大小没有相关性。考虑到保护区内碳酸盐岩出露面积较大,且之前关于HI尺度效应的研究多在非喀斯特区,所以保护区内HI与集流阈值呈正相关关系是否与喀斯特区独特的水文过程和地质地貌结构有关,还需需深入的研究。保护区内HI的空间分布具有明显的空间效应,已有研究表明HI空间效应是构造、岩性、气候等因素综合作用的结果,但就保护区而言,较小的空间范围内构造和气候因子没有显著的差异,所以通过叠加HI空间分布图与岩性图发现,以盘龙河为界,盘龙河左岸碳酸盐岩广布,地表河流非常稀少,地下喀斯特水文系统十分发育,除下金厂至牛山堡以东为泥盆系碳酸盐岩,对应的HI较小以外,大梁子、黑山、大老堡、陶家丫口、大坪子一带以寒武系泥质碳酸盐岩夹碎屑岩为主的地层,对应的HI多大于0.6,反应了不同纯度的碳酸盐岩背景下的HI空间效应。盘龙河右岸以花岗岩地层为主,地表河流极为发育,河网密布,对应的HI均在0.35~0.6。所以可以认为岩性是造成保护区HI空间分异的重要因素,这与Lifton等[32]通过数值模拟发现大流域(1 000 km2)的面积—高程积分值主要受构造活动的影响,而小流域(100 km2)主要受岩性的影响的结论基本一致。

保护区土地利用类型在不同地形因子上的分布指数具有地形梯度效应,同时随着地形梯度的变化,不同土地利用类型分布指数的变化趋势具有差异性,说明土地利用类型的空间分异是多种地形因子综合作用的结果。同时,以地形因子为基础的人类活动强度差异也是导致这一分异的重要原因。不同海拔梯度的分布指数说明水域主要分布于低海拔的盘龙河河谷地带,而海拔为500~1 000 m的河谷斜坡地带是保护区内热量水平较高的区域,所以土地利用方式主要以种植香蕉、菠萝等热带水果的园地为主,海拔超过1 000 m的区域是保护区的主体部分,主导的土地利用方式为林地和草地。而在坡度梯度上,水域、建筑、耕地这3种土地利用类型对坡度变化较为敏感,<5°是水域分布的主要区域,>15°的区域已基本无水域和建筑,而>25°则基本无耕地分布,而是以林地为主,说明随着坡度的增加,人类干扰的程度在降低,土地利用类型从低坡度区域以人类为主导向高坡度区域以自然过程为主导转变。坡向梯度的变化反应了建筑的空间配置受到坡向和坡度的约束,即建筑往往修筑在坡度较小、向阳的区域,同时由于坡向影响热量和水分的分配,这对农作物的生长至关重要,所以在热量水平较高的半阳坡和阳坡,主导的土地利用类型是耕地,而热量水平较低的半阴坡和阴坡则以自然状态的林地为主,从生态系统类型来看,从阴坡到阳坡,热量水平的增加使得自然生态系统逐渐过渡到人工生态系统。综合来看,林地主要分布在较高等级的地形梯度上,其分布指数在较高等级的地形梯度上具有主导优势,而建筑、耕地、水域和未利用地等受人类活动干扰较大的土地利用类型则分布于中、低等级地形梯度上,这一结果与哈凯等[7]、张静等[8]的研究结果一致。

地形位指数综合反应了海拔和坡度对土地利用类型空间分布的制约,已受到广大学者的认可[33-34]。但从本研究中可以看出,对于在海拔梯度和坡度梯度上变化一致的土地利用类型,地形位指数具有很好的指示性,如建筑、水域的分布指数随着海拔和坡度梯度的增大而减小,对于在地形位指数上亦表现出相同的趋势,即低海拔和低坡度对应的低地形位低等级上,建筑的分布指数较高,另外,如林地的分布指数随着海拔和坡度梯度的增大而增大,对应地形位指数上亦表现出较大的分布指数,如对海拔和坡度有较好适应性的草地、未利用地等,不同地形位指数等级上的分布指数也表现出相应的变化趋势,但是例如耕地,其对海拔的适应性较好,而分布指数随着坡度梯度的增大而减小,这在地形位指数上没有体现出来。同样海拔和坡度梯度对园地分布指数的影响是相反的,即园地主要分布在低海拔、高坡度的区域,但从地形位与分布指数的关系看,在该指数定义的高海拔、高坡度所对应的高地形位等级上,园地的分布指数表现出与实际情况不符的特征。所以虽然地形位指数可以更加综合地反应出地形空间分异的细节信息[17],但后续工作应该进一步明确地形位指数等级与低海拔—低坡度、低海拔—高坡度、高海拔—低坡度、高海拔—高坡度的对应关系。另外对于耕地、建筑等既受坡度约束,又和坡向息息相关的土地利用类型,仅用地形位指数进行分析显然已满足不了实际需要,未来应开发更多综合性的地形指表来表征这类土地利用类型的地形效应。

4.2 结 论

本研究将野外地质地貌调查结果与GIS数字地形分析相结合,选择海拔、起伏度、坡度、坡向、面积—高程积分、地形位指数、分布指数等定量化指标探讨老山省级自然保护区地貌特征及对土地利用类型分布的影响。

(1) 保护区地势整体由东北、西南向中部的盘龙河河谷倾斜,盘龙河左岸为西北高,东南低,坡向以阳坡和半阳坡为主,右岸与之相反。海拔107~2 288.5 m,平均为1 249 m,低、中、亚高海拔分别占总面积的27.7%,66.4%,5.9%。起伏度0~2 181.5 m,平均为1 125 m,以中至大起伏山地为主。基本地貌类型以大起伏中山(67.6%)、中起伏低山(20%)为主。坡度0°~80°,平均为22.5°,以斜坡(38.69%)和缓陡坡(26.67%)、缓坡(21.34%)为主,以盘龙河为界,海拔、坡度、起伏度呈左、右岸对称分布的空间特征。

(2) 面积—高程积分(HI)对DEM分辨率无响应,而与集流阈值呈正相关关系(R2=0.896 5),HI为0.279~0.763,平均为0.501,反应了保护区整体处于地貌演化的壮年早期阶段,在子流域尺度上则表现出幼年期、壮年期和老年期地貌共存的空间格局。

(3) 土地利用类型具有显著的地形梯度效应,其中建筑主要分布于低海拔、低坡度的阳坡,园地主要分布于低海拔、高坡度的阳坡,水域分布于低海拔、低坡度的平地,林地主要分布于高海拔、高坡度的阴坡、半阴坡、半阳坡,耕地对坡向和坡度变化更为敏感。