乡村振兴视角下“三农”短视频的乡村传播策略探析 *

刘瑛琪,焦若薇

(新疆财经大学 文化与传媒学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

2021年中共中央、国务院颁布了21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件,指出“民族要复兴,乡村必振兴”,农村工作重点逐步由脱贫攻坚向乡村振兴过渡。振兴乡村文明要运用好新兴的互联网传播技术,记录乡村生活的短视频为乡村传播提供了重要机遇,可以看作是乡村振兴战略的有效实践。

5G网络带来的超高速互联网以及物联网、人工智能和大数据等新技术,将整个社会传播推进到视频化表达和智能化引领的阶段[1]。依托这一技术,短视频行业得到迅猛发展。2020年中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,农村网民规模为3.09亿,占网民整体的31.3%,较2020年3月增长5 471万;我国现有网络视频用户9.27亿,其中短视频用户数量达8.43亿,占网民整体的88.3%[2]。这些数据直观地反映了“数字乡村”时代的到来,短视频用户规模的扩大,为传播乡村文化风貌,助力乡村产业经济发展,拉近相对落后的乡村地区和城市之间的数字鸿沟提供了机遇。

短视频是一种以移动智能终端为传播载体,依托于移动社交平台及社交链条,播放时长在数秒到数分钟之间的视频内容产品[3]。在字节跳动公司的视频产品中,将1-10分钟之内的视频称为短视频,本文所选取的短视频样本来源于抖音平台,均沿用这一定义。

“三农”题材短视频,顾名思义,是传递与“农”有关的内容,围绕“农业、农民、农村”三大主题进行创作拍摄的短视频。需要强调的是,本文所讨论的“三农”短视频并非目前互联网中全部与“农业、农民、农村”相关的短视频,而是着眼于抖音平台的农村自媒体创作者所拍摄的,相对精品化的视频。这些农村自媒体用户发布的“三农”短视频,具有素材题材“乡野化”,叙事结构“集中化”、场景选择“微型化”等特点[4]。“三农”短视频的出现转变了过去的单向传播模式,有助于改观非农村地区居民对待传统农村的刻板印象,弥补网络传播时代农民群体使用媒介表达的缺位,搭建起外界了解农村现状的桥梁。

一、理论依据及研究路径

(一)理论依据

传播学史上,美国学者拉斯韦尔提出了传播过程的5W模式,首次明确描述了信息从传播者到达受众的五个传播环节,即主体、内容、渠道、受众和效果,该模式简明清晰,是经典的传播过程模式。本文将5W模式作为研究问题的框架,根据研究实际,对传播过程中需要讨论的环节展开分析,即“三农”短视频传播主体、内容特色及其带来的传播效果。

乡村传播指发生在乡村社会内部、乡村社会与外部社会之间的传播现象的总称,包括对传播关系的建构和传播过程发生的描述[5]。这一概念着眼于广义的乡村传播,即研究乡村社会的传播者、受众、传播类型、传播模式、传播效果及传播文化与乡村社会发生信息交流的传播活动类型。本文依托这一概念,以抖音平台上的“三农”短视频为研究对象,分析其如何构筑了乡村与城市、农民与非农民的传播关系和传播过程,总结其乡村传播策略与进路。

(二)研究路径

2016年为短视频元年,各类短视频App如雨后春笋般进入大众视野。本文选取抖音平台发布的“三农”短视频作为研究样本,主要原因是该平台用户关注普遍性的社会话题、制作精品化的视频内容,并且对发布的视频具有一定的审美能力。同时,该平台为鼓励农村自媒体用户创作优质内容,推出“新农人计划”,投入12亿流量资源扶持本平台“三农”内容的创作,并依托自身科技优势,提供技术性支持,助力乡村传播。

以“三农”“新农人计划”“乡村生活”等为关键词在抖音平台话题页进行检索,三个话题内所涵盖的视频播放总量分别为192.3亿、29.5亿和47.8亿,通过数据可以直观地看出乡村题材的短视频在抖音平台收获了较多的关注度。

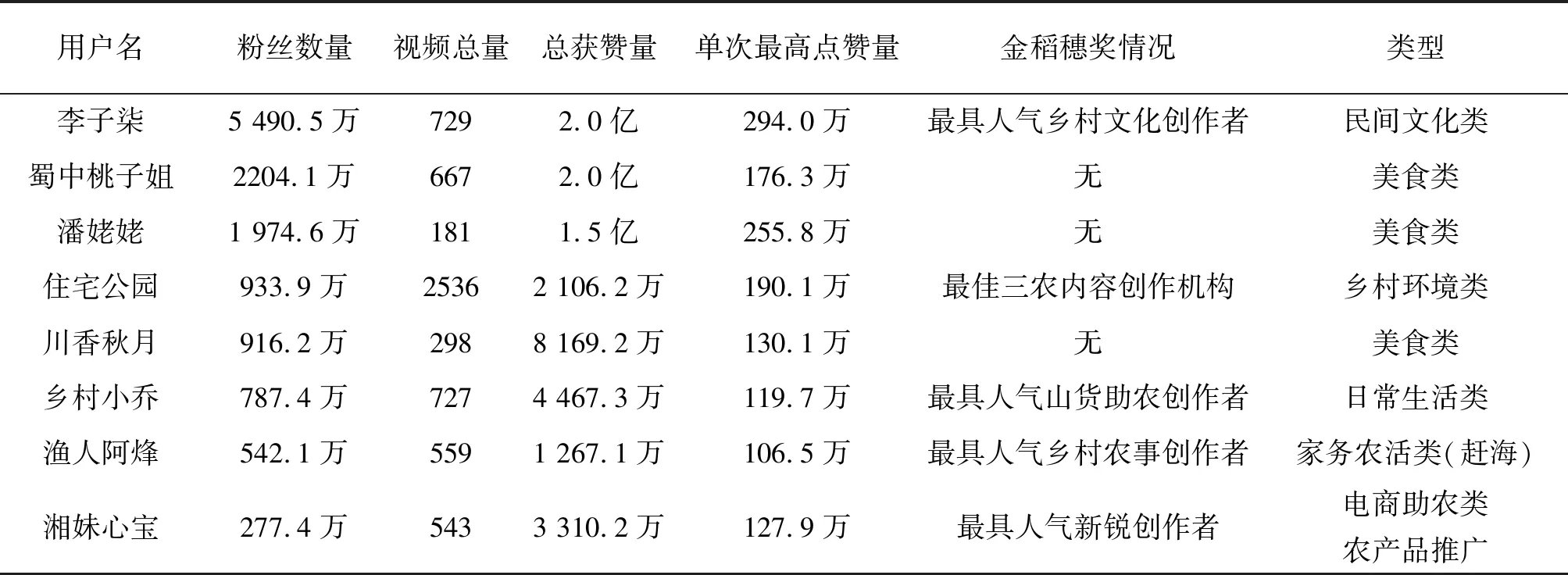

在选取研究样本时,本文考量创作者获奖情况、抖音短视频综合排名及粉丝数量等方面,经过人工分类筛选了8名“三农”短视频创作者(机构),对创作者本人(机构)、视频内容及粉丝评论区互动等方面进行分析,见表1。获奖情况能够直接反映短视频的内容质量和受众的喜好程度。“金稻穗奖”是中国首个移动互联网领域三农信息奖项,聚焦于“三农”领域有突出贡献的内容创作者,以此为选取标准增加了样本的可信度。同时立足于抖音平台推出的“新农人计划2021”,针对话题关键词进行内容检索,可以直观地看到短视频综合排序,反映出短视频的内容质量。粉丝数量则是对抖音平台创作者(机构)的个人魅力值和受众吸引力的评估,粉丝数量往往与其影响力和受众支持度成正比,以此为标准兼顾短视频效果与受众态度。本文所选取的对象不局限于土生土长的农村居民,还包括原本居住在农村的返乡农民工以及毕业大学生等,视频的内容也是从乡野美食、农耕劳作、赶海捕鱼到乡村文化、农产品带货、农村住房改造均有涉及。

表1 知名抖音“三农”短视频创作者(机构)情况统计

短视频平台作为新兴的视听传媒,积极服务于乡村传播与建设。抖音平台的“三农”短视频创作者、题材呈多元化趋势,从“李子柒”到“蜀中桃子姐”,从“惬意田园生活”到“朴实乡村生活”,从“农耕劳作”到“乡村美食”。这类以乡村为背景,以农民群体为主体,记录乡村日常生活与风土人情的视频将“新农村”的面貌呈现在每个人的手机屏幕上,以此作为唤起城乡受众普遍共鸣与审美需求的交互界面,从而在短视频平台收获大片粉丝关注。本文以“三农”短视频为研究的切入点,结合5W模式和乡村传播学的知识探析“三农”短视频乡村传播策略及特点,通过传播者,即短视频的创作群体;传播内容,即该类短视频的呈现内容与叙事策略;传播效果,即通过“三农”短视频的仪式传播对社会及受众个人所带来的效果等方面展开讨论,从而引发思考、得出启示。

二、以“自我”为主诠释乡村故事

研究“三农”短视频的创作群体,即从传播者这一传播过程的源头出发,分析其在乡村传播及形象塑造方面的特点。在乡村传播系统中,传者与受众的角色并非固定,两者时常相互转化与融合。本文基于传者和受众分割的概念形态进行解读,将传者看作是“三农”短视频的主要创作者或短视频的主角,受众则主要指在抖音平台观看“三农”短视频的观众。

以“自我”为主并非表达自私、自我的概念,而是强调以“自我”的角色完成乡村叙事。这里的“自我”指代“三农”短视频中的创作者,在乡村振兴战略的进程中他们成为乡村故事的重要诠释者。抖音平台“三农”短视频的创作者主要分为两类:一是土生土长的村民,如潘姥姥、蜀中桃子姐、渔人阿烽等;二是自媒体运营者,包括返乡创业者、毕业大学生和企业机构,如李子柒、湘妹心宝、住宅公园等。这些创作者成为了镜头聚焦的“中心点”,画面中的主角,透过他们的自我讲述与自我呈现,建构当代的“新农人”形象。

(一)土生土长的村民

土生土长的村民一般是“三农”题材短视频的主角,短视频将会围绕所选择的人物确定主题进行拍摄。农民作为农村的主体,是展现和塑造农村形象的中坚力量,其自身形象的塑造也是农村形象的重要一环。通常抖音上的“三农”创作者会以“所处地方+本人名字”的方式来确定昵称,如“蜀中桃子姐”“乡村小乔”等名称,简洁亲切,便于受众记忆、搜索。“三农”短视频的创作群体在叙事中,淡化了贫穷固执、知识匮乏的农民形象,以“我”为主积极建构出乐观向上、勤劳朴实、敢于创新的“新农人”形象。

(二)自媒体运营者

近年来,国家扎实落实乡村振兴战略、推动乡村教育、经济和文化的发展,鼓励毕业大学生返乡创业。大量城市的乡村“打工人”和大学毕业生纷纷回到乡村,借助互联网技术和媒介平台进行家乡宣传和自主创业,在一定程度上实现了乡村的人才振兴。“三农”短视频有一部分的创作者便是基于这个背景,如“金稻穗奖”最具人气新锐创作者“湘妹心宝”就是众多返乡打工人中的一员,90后的她借力短视频和直播电商创业,展现农村美景的同时,直播推广当地的美食土特产。“住宅公园”则是建筑公司几个年轻合伙人申请的专门为农民提供农村住房设计图的短视频账号,希望通过自媒体科普农村建房知识。

年轻一代的乡村青年具备一定的文化基础和媒介素养,能够较快地熟悉和掌握新兴媒体平台和技术,从而将“三农”短视频的制作推向专业化。扭转了过去大众传播媒介视野下农村农民“沉默者”的状态,成为了乡村故事传播积极的“叙述者”“代言人”,将建构乡村形象和传播乡土文化的话语权牢牢握在手中。

三、微叙事呈现多元乡村场景

传播内容是传播过程的核心,区别于文字、图片的单一传播形式,“三农”短视频带给受众更加丰富直观的视觉体验,“微叙事”的特征最大程度还原乡村百态,记录真实的乡村生活,建构着“可看”“可记忆”的当代乡村场景,激发受众的好奇心和乡土情怀。

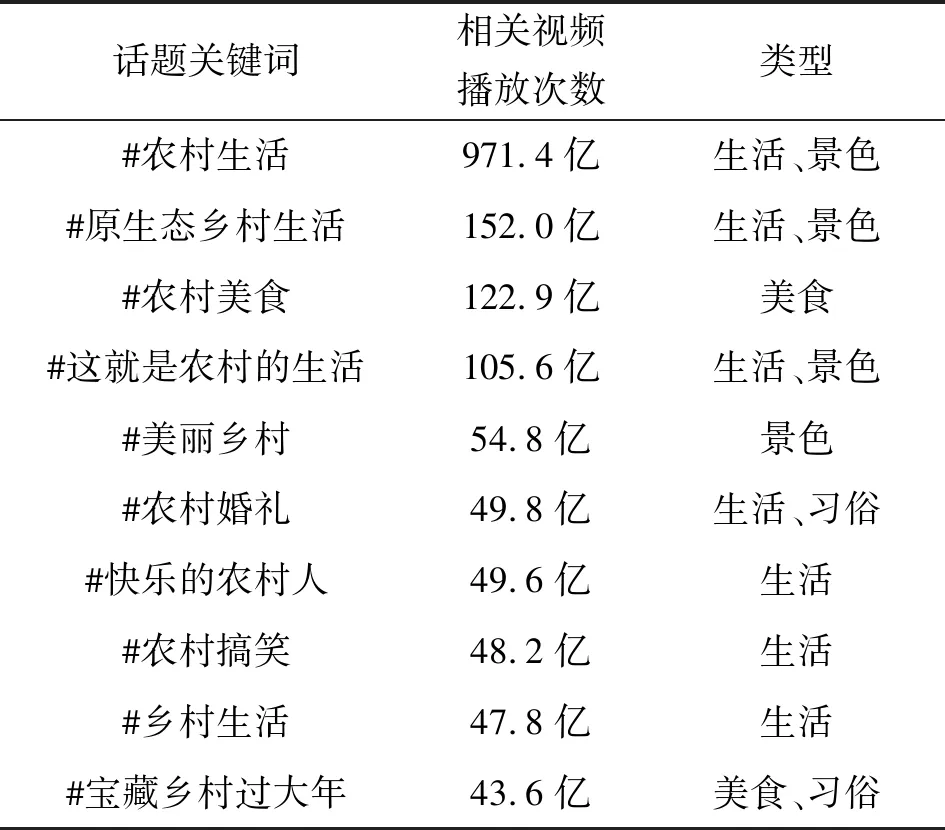

话题关键词是抖音平台短视频标题中不可或缺的部分,创作者将自己的视频与相关话题联系,便于受众的搜索和观看。点击话题关键词便可以看到该关键词内所有相关视频,话题关键词的关注度能在一定程度上反映出某一时期的传播重点,以及受众对于相关话题的关注度与态度。笔者以“乡村”作为关键词,在抖音平台话题页进行搜索,摘录了播放量排名前十的视频话题关键词,发现视频内容及受众关注重点集中在乡村景色、风土人情及乡村美食等方面,见表2。

表2 播放量排名前十的视频话题关键词

(一)乡景:绿水青山的田园生活

日常生活类的“三农”短视频大多以风景如画的天然乡村、怡然自得的乡野农耕生活作为视频中的主要素材。在众多“三农”短视频创作者中,以李子柒最为突出,她将镜头对准乡村田园生活,精心安排视频的取景与构图、光影与色调、镜头运动与声音,成功营造了一个富有山水诗意的“田园景观”。李子柒全景式的田园生活蕴涵着中国传统文化的永恒审美和“出世”理想[6],构筑起城市居民对于美好乡野生活的无限遐想。

乡村生活之美不仅体现在静态的场域之中,更体现在动态的集体活动和个人劳作之中。“蜀中桃子姐”常将视频的镜头对准自己在田间劳作的过程,耕地种地、采摘钓鱼都成为自己视频中的重要素材;“渔人阿烽”则记录着自己赶海打捞的过程,敏捷的身手在海边穿梭,各类海产品跃然视频画面。不同于李子柒宏大且充满诗意的叙事视角,“桃子姐”和“阿烽”着眼于平民化的叙事展现自己的乡村生活。受众通过观看“三农”短视频,借助农民视角体验“劳作”的过程,不仅增长知识,还能更加直观的感受乡村生活。

(二)乡情:微观叙事展现乡村“人情味”

社会学家费孝通先生认为,中国乡村社会的信息传播体系是按照熟人社会的信息传播逻辑来实现的。在短视频时代,这种熟人圈已然从村民之间的人际交往扩大至“三农”短视频的创作者和粉丝之间,“朋友们”“老铁们”类似的称呼成为了创作者和粉丝之间默认的称谓。浓郁的乡音加上亲切的称呼,极大地拉近了受众与创作者的距离。

“三农”短视频的微观叙事和文本呈现,突破了单一狭窄的视频取景框,使得短视频镜头聚焦于微小、连续的故事情节,对“人”的描绘和对“情感”的叙述贯穿始终,无论是视频画面、主人公的乡音还是配文,有“人”之处就有“乡情”的温度。如李子柒在短视频中展现出自己与奶奶的朝夕相伴的日常生活,“乡村小乔”记录自己和父母日常生活的点滴,这种长辈与小辈之间亲情的描绘将中国传统文化中“老有所依”的理想图景描绘出来;“湘妹心宝”的短视频记录着自己在大小集市“打快板”吆喝来销售当地农产品,并与来往村民交谈的情景,将农村集市热闹的烟火气和乡亲邻里朴素和谐的景象呈现出来,这种情感的构建往往具有更大的吸引力。

(三)乡味:家常美食凝聚味道的认同

“民以食为天”,美食是对我们日常生活的一种镜像呈现,不同地区的美食有着不同的特色,却同样展现着某一地区人们的生活习惯、乡土记忆以及对味道的认同。目前,抖音发布的“三农”短视频大多为日常生活类,尤以美食制作与品尝为主要内容。其中粉丝数量超900万,排名靠前的“三农”自媒体也多为美食内容的创作者,如“蜀中桃子姐”“潘姥姥”“川香秋月”等,视频取景大多在自己厨房或小院里,通过展现乡村特色美食及家常小炒的制作过程和品尝来传播乡村味道。其中,“蜀中桃子姐”在直播的过程中推广自己制作的四川特色钵钵鸡调味料、冷吃兔、麻辣萝卜干等食材,不少买过的网友们在评论中表示“太好吃了”“味道正宗”“巴适安逸”。美食类短视频为食物赋予“可视性”特征,带给受众“视觉”和“食欲”的双重刺激。

在视觉成为最重要感官的传播环境中,美妆、搞笑、旅游类的短视频同质化现象严重,造成受众的审美疲劳,“三农”短视频传递着慢下来的“乡村生活”,搭建了了解现实农村的窗口,为讲好新时代的乡村故事注入动力。

四、仪式感实现文化认同与经济发展双赢

美国学者詹姆斯·凯瑞在《作为文化的传播》一书中认为,传播的仪式观核心是将人们以团体或共同的身份召集在一起的神圣仪式。“三农”短视频以农民群体为主导,展现其真实的乡村生活场景,通过抖音平台推送,吸引具有相同兴趣的受众,包括离乡进城打工的农村人,土生土长的乡村原住民以及对乡村生活充满向往和好奇的城市居民。借助抖音这一平台将大家召集到一起,完成观看视频的“仪式”,唤起受众的乡土情怀或对美好乡村生活的憧憬,受众在观看的过程中完成了仪式性互动,构筑了情感共鸣与文化认同。这一阶段主要是外部信息作用于人们的知觉和记忆系统而产生的认知层面的效果。“三农”短视频的可视化呈现不仅为城市居民了解乡村提供了窗口,也为农村居民呈现自我提供了舞台。

短视频平台通过技术赋予农民媒介话语表达的权利,农民由过去的“失语者”向“积极表达者”转变,以微观叙事将自我对于乡村文化、风貌、故土情怀的理解加以表达,有助于改观大众传媒塑造的农村、农民形象,打破外界长期以来的刻板印象,建立起农村居民的文化自信与认同。短视频的形式能更加直观的作用于城乡居民的观念和价值体系,引发情感共鸣,从而促进城乡文化的交流和融合。

“三农”短视频的传播从认知到态度再到行动,是一个效果累积、深化和扩大的过程。短视频平台的点赞、评论和转发是受众根据所观看的内容结合自我的真实体验进行的价值表达。受众通过赞、评、转一系列互动行为实现自身的参与感与存在感。“三农”短视频创作者的抖音评论区大多充斥着赞美、祝福等美好的话语,如“乡村小乔”的评论区经常可以看到“小乔,一直关注你,很喜欢你的正能量”;“川香秋月”的评论区“很羡慕和向往你们的乡村生活”;“湘妹心宝”的评论区满是网友的鼓励“加油湘妹子,喜欢你的作品”。受众对乡村的认同感伴随着观看视频这个“仪式”而加深,“黏度”与忠诚度也随之提升[7]。

“三农”短视频是社交媒体时代依靠人与人连接进行营销的一种典型的情感商品[8],吸引着受众在观看的同时进行消费购买,直接影响着受众的行为。短视频平台用户下沉打破了传统电商营销的时空限制,孵化了一批农村自媒体与“乡村带货网红”,他们借助“短视频+电商直播”的方式打造个人品牌,再将用户转化为流量和潜在消费者,带动自家及当地美食农产品的销售。“三农”短视频极大地拓宽了农村资源的推广渠道,成为联系乡村和网络消费者的一个节点。受众可以通过观看短视频学习农家美食的制作过程,线上购买制作好的成品食物和当地特色的农产品,还可以通过旅行观光实地领略乡村的美景,真正体验一把农家生活。这样一来,新兴的媒介技术就充分融入到乡村传播的过程之中,改变了乡村传播的格局,线上线下相结合的方式,将农村现有资源充分利用、变现,带动农民收入增长,推动乡村振兴进程。

五、“三农”短视频的乡村传播进路思考

“三农”短视频的迅猛发展将乡村文化代入大众视野,推动乡村文化在新时代焕发生机。但这股热潮背后的问题我们仍不能忽视,内容质量参差不齐、单一同质的叙事模式、刻意营造的“拟态”景象、扮丑土味的视频内容以及资本的干涉介入等,这些都是影响“三农”短视频进行乡村传播的因素。“三农”短视频要担负起传播好乡村形象、讲好新农村故事的重要责任,还有很长的路要走。

(一)提高农民群体的媒介素养,鼓励优质内容

在众多“三农”短视频的创作者中李子柒成为了现象级的人物,而大多数创作者仍处在“摸着石头过河”的阶段。这还需依靠政府和社会各界专家对其发展进行积极引导与科学助力,政府可以积极鼓励农民群体成为“三农”短视频的创作者;社会各界专家可为短视频创作者提供专业的技能培训和地域文化的讲解,提高创作者的媒介素养和个人技能,保障视频的内容质量和持续性输出。同时,短视频平台也应不断提升审核能力,完善相应的优质内容激励机制。如抖音短视频推出的“新农人计划”给予优质内容创作者亿级流量资源扶持、个性化运营培训课程和商业化变现工具的使用指导。

(二)植根乡村优秀文化,生动传播乡村图景

“三农”短视频的关键在于“农”,短视频创作者应立足于“三农”本位,将原汁原味的乡村图景呈现给受众。依托5G技术,分时段对农耕劳作、农产品采摘、乡村美食制作的过程进行高清直播,减少剪辑技术的过度介入,呈现原生态的乡村生活场景。

中国社会是“乡土性”的,是从“泥土”的基础里生长出来的。在中国乡土沉淀下来的风俗文化、传统习惯、价值观根植于乡村的文化形态之中,在乡村建设发展的道路上起着至关重要的作用[9]。“三农”短视频正是现代社会乡村传播的民间代言,更应植根于乡村文化,弘扬其尊老爱幼、睦邻友好、勤奋淳朴的美好品德,生动传播新时代的美丽乡村图景,构建乡村文化自信与认同。

(三)发挥作为知识的媒介功用,缩小城乡认知差距

短视频作为媒介具有传播知识的功能,放眼抖音平台的“三农”短视频类型,多集中于生活分享,以介绍农业生产技术和科普乡村知识为主的内容相对匮乏。随着互联网技术的普及,乡村正逐步向“数字乡村”升级,短视频平台的农民群体数量逐渐上升。“三农”短视频应发挥好作为知识的媒介作用,推动农村技术和乡村社会知识的普及,有针对性地满足农民群体对于相关知识的需求,以有效提升其农业生产力与生产效率。同时,基于缩小认知差来弥合城乡数字鸿沟的现实需求来看,运用短视频技术推广乡村知识,普及乡村文明,能够有效架构起城乡居民交流的桥梁,推动城乡信息的流动与知识传播走向共享和融合[10]。

六、结语

“后乡土时代”的“三农”短视频传播为乡村振兴战略提供了良好的参考范式,实现了社会效益和经济效益的双赢。但是我们不能盲目沉浸于其所取得的阶段性成效,未来如何发挥好“三农”短视频的乡村传播价值、繁荣乡村文化、创作更有深度的视频内容,仍是国家社会及短视频创作者需要思考的问题。