“熟”后“生”

——清代碑学语境下的行草书风嬗变

□ 王吉凯

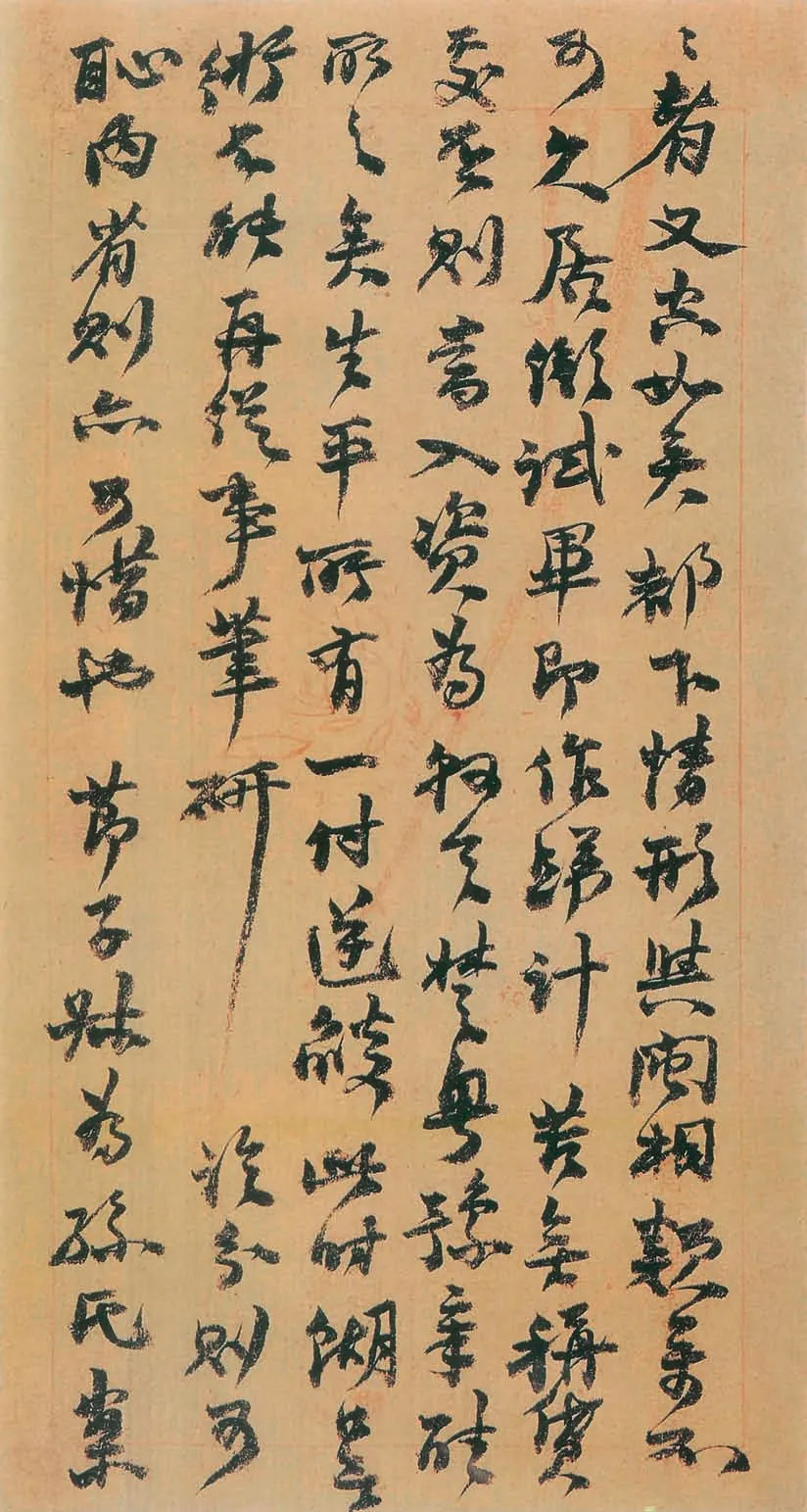

[清]郑燮 行书五言诗 纸本 1765年 扬州博物馆藏

中国书法艺术发展至魏晋时期诸体齐备,其中尤以能体现文人情志意趣的行草书风在东晋登峰造极,马宗霍《书林藻鉴》称:“书以晋人为最工,亦以晋人为最盛。晋之书,亦犹唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之尚也。”①以东晋“二王”父子为代表的今体行草书风对中国书法史的影响可谓深远,其后书家在行草书的取法学习上总不能出其右,但这一现状却在晚清碑学浪潮的影响下悄然发生转变。

清代碑学浪潮兴起之前,行草书风的发展莫不以“二王”为基,尤其是今体行草书风的发展皆是围绕“二王”来展开。历数书史之行草书家,如五代之杨少师,宋之四家,明之董其昌,清之王铎、傅山等人,其行草书风的形成皆是以“二王”笔势系统为本源并加以拓展,至于上述诸家所呈现出不同的行草书风面貌,乃是其个性气质与审美趣尚并加之不同的形式表现技巧所致。总的来说,“二王”既兴,往后的书家在今体行草书创造上总不能出其藩篱。降至晚清,碑学浪潮的兴起与诸多简牍材料的出土为行草书风的发展提供了更为广阔的取法空间,此一时期诸多碑学书家如赵之谦、康有为、沈曾植等人均以北碑或简牍融入行草书的创作,行草书风的发展也增添了更多的可能性,呈现出新的气象。如果说碑学浪潮兴起之前行草书风的发展一直围绕“二王”书风来展开,整体基调是以王书笔势系统为拓展所呈现出的是书卷气之“熟”面的话,那么晚清碑学语境下的行草书创作融入北碑简牍意趣所呈现出的别样风格则可视为金石气之“生”面。

清代碑学的兴盛无疑是中国书法史上的一次变革,其改变了传统书法艺术的审美内涵、打破了固有的取法模式,体现在行草书方面,其改变了传统士大夫文人灵动潇洒的行草书风,开启了由“熟”到“生”、由巧到拙、由书卷气到金石气的审美转换。

一、以隶法入行草

在清代碑学兴起之前,行草书风的整体取向以董、赵为尚,康有为《广艺舟双楫》称:“康、雍之世,专仿香光;乾隆之代,竞讲子昂。”②康、乾之际所流行的董、赵之风实因帝王之喜好推崇所致,凡上有所好则下必甚焉,故清代前期的行草书风在董、赵影响下呈现出专尚姿媚的流俗之态。此种情形之下,深识书者则力求摆脱董、赵之困境,如王澍《论书剩语》称:“自思白以至于今,又成一种董家恶习矣。一巨子出,千临百模,遂成宿习,惟豪杰之士,乃能尽脱耳。”③清初四僧之一的石涛早年学董字,但随着其眼界智识的日益开阔遂觉董字去古法甚远而弃之,李《大涤子传》称其:“得古人法帖纵观之,于东坡丑字法有所悟,遂弃董不学,冥心屏虑,上溯魏晋至秦汉,与古为徒。”④对于深识书者的豪杰之士而言,董、赵之流的行草书风所表现出的流媚轻俗之态已无法满足于他们对于古法的追求,而在金石书迹大量出土的情况下,篆隶复兴则推动了清代行草书风的第一次嬗变。

清代碑学运动的成就首先体现在篆隶书的复兴方面,徐利明在《“篆隶笔意”与四百年书法流变》一书中指出“‘篆隶笔意’书法观念是碑学书风兴起的审美观基础”⑤,又在《中国书法风格史》中将这一书风现象称之为“篆、隶先行的早期碑学书风”,并称:“清代碑学书家学篆、隶形成风气,故他们的真、行、草书多含有凝涩、朴拙的篆、隶气息。”⑥清代早期碑学书家的行草书作中所特有的鲜明篆、隶金石趣味,是区别于传统行草书流畅潇洒之书卷气的关键所在。这种具有金石趣味的行草书风首先体现在“扬州八怪”金农、郑板桥等人的书风之中,其最鲜明的特点是以隶书掺入行草书的创作中。

金农作为扬州八怪的代表书家之一,其以别开生面的“漆书”享誉清代书坛。金农的隶书脱胎于《华山碑》《史晨碑》等汉隶,中年后又取《天发神谶碑》之方严,其隶书横画与竖画的轻重对比十分强烈,横画宽博厚重宛如刷笔,竖画及撇画则细劲锋利、节奏鲜明。金农“漆书”风格的形成并非凭空独造,而是在其大量临习汉碑的基础上融合而成。其《鲁中杂诗》称:“会稽内史负俗姿,字学荒疏笑骋驰。耻向书家作奴婢,华山片石是吾师。”⑦金农作书反对刻意模仿、因循前人,而是主张化古为我、别开生面,其在《汾州于郎中灏远贶隃麋》一诗中称“书法以心为师”⑧。金农的行草书风中有着鲜明的隶书趣味,其行草书一如其隶书结体紧致偏于瘦长,且不同于传统行草书笔画的往右上倾斜,其行书多往右下倾侧,同时在横画及捺画上常作隶书捺角收笔状,可以看出隶书笔法及体势在其行草书中的运用。江湜《跋冬心随笔》称金农:“冬心先生书法淳古方整从汉人分隶得来,溢而为行草,如老树著花,姿媚横出。”⑨刘恒亦称:“其行书用笔平直钝厚,朴实无华,字形欹正错落,聚散有致,而着意将隶书的‘拙’‘厚’等趣味融入其中,取得一种大巧若拙、大智若愚的艺术效果。”⑩金农行草书中所体现出的隶书特征,不仅可以从其体势及笔法中看出,在其诗文中也能得到佐证。其《上党张水部出观宋范宽画独山草堂图》有“宋楮坚光未糜坏,款字低行类垂薤”诗句,金农在友人处观画,其注意力却集中在画款所体现出的“垂薤”笔法,足以看出金农的兴致所在。而其行草书中的线条一如其隶书线条一样苍茫生涩,更是常见其隶书中如《天发神谶碑》般方严整饬、粗头细尾的“垂薤”笔法。

[清]金农 奉书帖 纸本

[清]赵之谦 致艾臣书札(局部) 纸本

与金农同为扬州八怪之一的郑板桥同样在行草书中掺入隶势,郑板桥自称其书为“六分半书”,其行草书放纵处如黄山谷之长枪大戟,收敛处则取隶法之体势并掺入隶书波磔,狂怪中不失古拙之趣。郑板桥语:“板桥既无涪翁之劲拔,又鄙松雪之滑俗,徒矜奇异,创为真、隶相参之法,而杂以行、草。”郑板桥的行草书线条凝涉生拙、结体扁平,起笔处多逆入且收笔呈隶书波磔状,是典型的以隶书体势及笔法掺入行草书中。

无论是郑板桥还是金农,其行草书作中的隶书体势及笔势较之前代行草书的流美轻畅无疑是一次颠覆性的变革,其行草书中浓厚的金石气亦是得益于隶法的参入。在清代碑学潮流的语境下,以隶法融入行草书的创作尝试,无疑是行草书风由书卷气到金石气审美转换的开端。

二、以北碑入行草

清代碑学书风的真正确立是以阮元“南北书派论”为标志的,其后有包世臣在理论上极力宣扬碑学理论,此所谓之“碑学”乃专指南北朝楷书碑版。总的来说,真正的碑学运动是一场理论先行的书学现象,以阮元、包世臣为例,二者在书法创作上并未吸收太多的碑学成分,至于行草书风则更是一派帖学气象。真正将北碑书风引入书法创作的当属何绍基、张裕钊、陶浚宣、赵之谦等人,他们较之篆隶先行的早期碑学书家不同,其意义在于以北碑体势及笔法掺入创作从而呈现出书法的新风貌。上述碑学书家,何绍基在行草书面貌上以颜书为主,张裕钊、陶浚宣则多作碑体楷书,真正将北碑书风融入行草书创作的则首推赵之谦,其后又有李文田、康有为等书家。

赵之谦书法由颜体上溯北碑,其自称:“余在二十岁前学《家庙碑》,日写五百字,无所得。遍求古帖,皆涉一过,亦不得。后于一友人家见山谷大字真迹止十余,若有所悟。偶临《石门铭》,笔势顿异,觉从前俗骨渐磨渐去。然余未尝学山谷一字。”赵之谦自谓学颜不得,后遍求古帖涉过亦不得,直至与友人家见山谷大字似有所悟,后偶临《石门铭》才真正意义上初窥书法之堂奥,可以说赵之谦书法面貌的形成与北碑有直接关系。但其称“未尝学山谷一字”,从赵之谦的行草书迹中的确找不到任何关于山谷书风的痕迹,但可以肯定的是赵之谦是由黄庭坚大字而悟得《石门铭》之精华。黄庭坚大字取法于《瘗鹤铭》,取其体势宽博开张之趣,而《瘗鹤铭》与《石门铭》二者在北碑系统中又属同种书风,故可以看出北碑对赵之谦书风的形成影响至深。

赵之谦的行草书亦如其篆、隶,均是从北碑中脱化而出,其笔画起笔多北碑之方笔状,结构紧致少有纵逸,线条浑厚苍茫,金石趣味十足。其行草书的北碑体势及笔法主要得益于《张猛龙碑》《龙门造像》等方严整饬的北碑书风。张宗祥《书学源流论》称:“㧑叔得力于造像而能明辨刀笔,不受其欺;且能解散北碑用之行书,天分之高,盖无其匹。”赵之谦行草书中的方笔,并无北碑造像之刀削斧凿般方硬之态,而是能够明辨刀笔透过刀锋看笔锋,并将其巧妙地运用于行草书的创作之中,这在清代碑学书家中无疑是一种新创。

从清代碑学书家的行草书风来看,赵之谦无疑是将北碑方笔体势运用于行草书创作最为成功的书家,而其所开创的这一新风,至今仍在沿续。

如果说赵之谦将北碑之方笔体势在行草书中运用到极致的话,那么晚于赵之谦的康有为则可视为北碑圆笔运用于行草书创作的代表。康有为亦是碑派书风的代表人物,其不仅在《广艺舟双楫》中大倡尊碑言论,在书法实践中更是碑帖兼融,将北碑笔法融入行草书的创作中。康有为北碑主要取法《石门铭》,其体势多开张、线条雄浑圆劲,并将这种北碑圆笔体势融入行草书的创作中。康有为还是少数能够关注北碑“行书”的书家,其《广艺舟双楫·行草》称:“碑本皆真书,而亦有兼行书之长。如《张猛龙碑阴》,笔力惊绝,意态逸宕,为石本行书第一。”《张猛龙》碑阴为人物题名,故其笔画多有连带,整体风格不似碑阳之端庄秀逸,但同时却体现出自然潇洒的书丹状态。可以看出,康有为的行草书风除了受到《石门铭》笔法及体势的影响,还在不受常人关注的碑阴中努力寻找北碑与行草书风的暗合之处。

赵之谦与康有为在行草书中融入北碑体势及笔法,恰好反映了北碑书风在行草书作中的两种不同风貌,前者为方,后者为圆,二者均是在行草书中融入北碑的成功典范。此外还有杨守敬、李文田碑派书家的行草书作均不同程度上融入北碑笔法及体势。

三、以简牍入行草

随着金石书迹的不断出土,清代碑学运动在阮元、包世臣的倡导下渐至走向高潮,碑派书家的队伍也愈发壮大。在碑学运动的影响下,书家对学书的取法范本有了更新的认识,魏碑之穷乡儿女造像、砖瓦铭文俱在书家的取法范围之内,降至晚清,简牍书迹的出土一时间成为诸多书家的取法范本。

罗振玉与王国维于1914年曾在日本影印出版《流沙坠简》,但在尚未出版之前,罗振玉曾将样张寄予沈曾植,沈曾植看后大为惊叹,便复信罗振玉询问《流沙坠简》中是否有章草与今隶:“今日得正月廿七日书并《流沙坠简》样张,展示焕然,乃与平生据石刻金文悬拟梦想,仪型不异,《坠简》中不知有章草否?有今隶否?续有印出,仍望示数纸。余年无几,先睹之愿又非寻常笔也。”沈曾植之所以如此迫切地想要看到后续出版的《流沙坠简》,一方面是用来研究以证书史之误讹;另一方面则是用来临习取法以丰富自己的书法风貌。沈曾植作为碑学运动影响下的书家,其与其他碑派书家一样对北碑尤为倾心,其称北魏《昌国县开国侯王绍墓志》“结体奥密而行笔纵宕”,称东魏《司空公衮州刺史张满墓志》“泼发颖竖,出以含蓄,可与《高湛》雁行。”沈曾植的行草书正是在北碑的基础上融入章草、简牍书风,其起笔之方来自北碑,收笔处的捺角上扬来自章草,而诸多大弧度的转折则体现出其对简牍书迹的追摹。在清代碑学书家中,沈曾植是最早将简牍书法运用于书法创作的书家,而其将北碑与简牍共同融入行草书的创作实践,拓宽了书家学书取法的空间,这在碑学语境下的晚清书坛则具有非比寻常的意义。正如陈振濂所谓:“沈曾植的意义,是在于他最早关注简牍的书法价值,并成为‘简牍书法史’倡导者又将之引入创作实践的第一人。”

除沈曾植之外,同样为碑派书家的李瑞清亦将简牍书风融入其行草创作中。李瑞清的行书中既有简牍书风的纵逸,又有北碑的方整,同时又不乏隶书的奇古,可以说是以北碑、简牍、隶书之风别开生面。

无论是沈曾植还是李瑞清,二者均是清代碑学运动影响下的碑派书家,其立足点在于碑学,但皆能以北碑与简牍书风融入其行草书的创作之中,故其行草能于生拙之外又不乏纵逸之趣。

结语

在清代碑学兴起之前,行草书家皆是围绕“二王”范围讨生活,至碑学肇始,这一现象渐至改变。碑学书风的意义不仅在于改变了传统书法的审美内涵,还不断充实了各体书的表现形式。在行草书方面,金农、郑燮等人以隶法融入其中;赵之谦、康有为等人以北碑书风融入行草;沈曾植、李瑞清则兼融简牍书风。需要指出的是,上述诸家在行草书方面均有着坚实的帖系书风基础,并在此基础上融入碑学书风的特质,故其行草书风的表现类型由书卷气转为金石气,同时也是由“二王”之“熟”到碑学之“生”的书风嬗变。■

注释:

①马宗霍《书林藻鉴》卷五,文物出版社,2015年,第43页。

②康有为《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,2004年,第777页。

③[清]王澍《论书剩语》,《明清书论集》,上海辞书出版社,2011年,第771页。

⑤徐利明《“篆隶笔意”与四百年书法流变》,中国社会出版社,2002年,第58页。

⑥徐利明《中国书法风格史》,江苏凤凰美术出版社,2020年,第321页。

⑦[清]金农《冬心先生续集》卷上,清平江贝氏千墨庵钞本。

⑧[清]金农《冬心先生集》,西泠印社出版社,2012年,第32页。

⑨震钧《国朝书人辑略》卷四,台北明文书局,1985年,第312页。

⑩刘恒《中国书法史·清代卷》,江苏教育出版社,2012年,第141页。