研发支出资本化中盈余管理者的识别

宋军 刘曦漫

(复旦大学经济学院,上海 200433)

一、引言

随着经济全球化的发展和知识经济时代的到来,科技成为经济增长的主要推动力。企业的研发支出为企业提高核心竞争力提供了源源不断的动力,成为备受关注的指标。然而,研发支出能否带来未来的经济效益却存在很大的不确定性,因而存在着巨大的风险。

研发支出的资本化为企业降低研发支出的不确定性提供了一个选择。它允许企业将部分或者全部研发支出进行资本化处理,不计入当期费用和利润表。一般认为,当企业认为研发投资很可能获得成功时,趋向于采用资本化方式,因此它具有信号传递功能,是研发支出未来经济利益的一个正向指标(Oswald,2008;Dargenidou et al.,2021)[17][7]。近年来,我国A股上市公司的研发支出资本化支出明显增加,从2013年的241亿元增长至2019年的879亿元;资本化比例也有所提升,从2013年的8.4%增长至2019年的10.1%(见图1)。同时,越来越多的上市公司选择对研发支出进行资本化处理。2013年,2864家有研发支出的公司中,仅有436家公司对研发支出部分进行资本化处理,占比15.2%;2019年,3352家公司中有888家公司对研发支出进行资本化处理,占比26.5%(见图2)。但企业对研发支出资本化的程度却呈现越来越谨慎的态度。2019年,我国所有存在研发支出资本化的A股上市公司平均研发支出资本化率在25%左右,2013年该比例为36%,呈现明显下降趋势(见图3)。

图1 2013―2019年我国A股上市公司研发支出金额

图2 2013―2019年我国A股上市公司有研发支出公司数量

图3 2013―2019年我国A股上市公司研发支出平均资本化率

研发支出资本化会计政策的初衷是利用资本化处理释放研发投资未来可能成功的利好信号,从而降低投资者对研发支出的不确定性预期,增加市场信息效率(Oswald and Zarowin,2007;Oswald,2008; Dargenidou et al.,2021)[16][17][7]。研究发现,管理层对企业研发支出选择的会计处理方式是为了释放自身项目可行性评估的信号,对成功概率大的研发项目进行资本化处理,相对费用化处理,可为股价提供更多有用信息。

但资本化处理在实际应用中产生了一个问题,即部分企业会利用相机选择和主观判断的机会来进行盈余管理。这种机会主义者的出现导致投资者对原本作为正面信息释放的研发支出资本化处理产生了质疑。由于信息不对称,盈余管理一直是公司金融一个非常突出的问题(Schipper,1989;Jones,1991;Lev and Zarowin,1999;Ciftci,2010)[19][12][14][5]。大量研究表明,盈余管理是研发支出资本化中非常重要的因素。Cazavan and Jeanjean(2006)[3]发现法国的公司价值与资本化率负相关,主要原因是公司的盈余管理动机,这种行为导致公司未来业绩下降。Prencipe et al.(2008)[18]发现意大利的企业将可自行决定的资本化政策作为盈余管理工具,投资者对此非常介意,给予公司负面定价。Dinh et al.(2016)[8]发现公司试图为了迎合投资者的预期而调整盈利数据的盈余管理行为会导致公司市场价格走低。来自我国市场的证据更加充分,许罡和朱卫东(2010)[28]对会计准则更改后两年间的A股全部样本进行分年度回归,发现管理层确实通过研发支出资本化实现盈余管理;王艳等(2011)[24]选取A股中研发支出较高的科技类企业进行研究,发现企业为了扭亏为盈而进行研发支出资本化处理;李华(2015)[20]以2007―2013年披露研发支出资本化状况的制造业企业为样本,发现研发支出资本化与企业规避亏损以及防止财务杠杆过高有很大关联;徐寿福等(2016)[27]发现股票的错误定价与研发支出资本化率明显正相关,产生这个现象的原因是研发投资的不确定性和盈余管理的可能性。此外,还有一些研究关注融资需求、管理层状况和公司性质等因素。如Landry and Callimaci(2003)[13]、王艳等(2011)[24]、叶康涛和刘行(2011)[29]和王亮亮(2016)[23]对现金流、债务约束和税负等因素的关注。

因此,总体而言,对机会主义者质疑的研究得到更多关注。在这样的舆论背景下,原本应有的正面信号传递功能受到打压。张倩倩等(2017)[30]注意到“有些公司明明具有资本化条件,却选择不进行资本化处理而全部费用化”1。这可能是出于“君子不立危墙之下”的谨慎考虑。这种谨慎产生了矫枉过正的影响,导致原本的信息传递功能受到负面影响。

因此,如果存在一种有效的方法,能有效识别出资本化处理公司中的盈余管理者,那么就可以打击机会主义者,也可鼓励保守的完全不进行资本化公司适当进行资本化处理,从而提高市场信息效率。本文发现,可通过超基准盈余管理测试来识别出“机会主义者”,将其定义为可疑样本,其他公司则是信号释放者,定义为非可疑样本。具体而言,超基准测试是指对于那些采用研发支出资本化的公司,相对于全部费用化,采用资本化后,企业业绩出现了扭亏为盈、超过历史业绩和超过市场一致预期这三种情况中的任何一种,就认为通过测试,存在超基准盈余管理的嫌疑。

本文提出,研发支出资本化的释放信号和盈余管理这两个动机是互斥的,因此可将进行研发支出资本化的公司分为信号释放者和机会主义者两个子集。信号释放者通过研发支出的资本化向投资者传递研发成功概率提高的好信号,提高投资者对未来收益的预期;机会主义者通过资本化进行盈余管理,这是因为资本化处理可以降低企业当期报表上的费用支出、提高企业当期盈利水平。机会主义者的存在使得投资者对进行资本化处理的企业的经营成果真实性产生怀疑,干扰了信息释放者的信号传递功能。

接下来的问题是如何确认这个分类方式是有效的。可采用两个方法。第一个是从资本化的动因看两类公司的资本化率和不同驱动因素的关系是否存在差异,但这个方法得到的结论比较弱。第二个方法是看市场对两类公司的定价是否存在差异,相对更具有说服力。这个方法是基于价值相关性(value relevance)理论(Holthausen and Watts,2001;Dahmash et al.,2009;吴战篪等,2009)[11][6][26]。如资本化处理是受到信号释放的驱动,表明公司研发活动未来可能成功,则资本化对市场价值就有正面的促进;如资本化处理是受到盈余管理的驱动,与研发活动的成功概率无关,则资本化对公司价值有负面影响。已有不少关于研发支出资本化对企业价值影响的研究,但得到的结论并不一致。支持者认为研发支出资本化可增加公司价值,如Callimaci and Landry(2004)[2]基于加拿大上市公司的研究发现将收益更为确定的研发支出资本化,是企业向外界传递信号以降低R&D信息的不对称程度,从而有利于企业股票收益率在未来一段时间提升;Han and Manry(2004)[10]选取韩国部分上市公司进行研究,也支持企业股价提振与资本化研发支出有明显的正相关关系。也有学者得到了负面的结论,如Cazavan and Jeanjean(2006)[3]发现投资者对研发支出资本化的股票并不看好,在控制了其他特征后,股价变动与资本化负相关;Chan and Faff(2007)[4]将澳大利亚12年间4200个企业样本分别标记为“资本化企业”与“费用化企业”,发现费用化对公司收益率的提振更明显。国内学者王亮亮等(2012)[22]发现资本化研发支出可以获得更高的市场定价;王海军和孔玉生(2015)[21]发现研发支出资本化能够显著改善高新企业收益信息与资产价格的相关性;张倩倩等(2017)[30]发现研发支出资本化处理同时具有价值折损效应和价值增值效应,即虽减少公司“节税”现金流进而降低了当期公司价值,但向市场传递了研发“成功”的信号从而对未来一期具有价值增值能力。

这种不一致的原因很可能是现有研究将进行资本化的两类异质性企业混在一起研究,因此得到的结论会发生冲突。本文提出,应该对两类公司进行分类后再分别研究市场对两类公司的定价。使用Olson模型,本文发现总体而言研发支出资本化对企业价值无影响,但将两类企业分类后,可疑样本的公司价值与资本化率负相关,而非可疑样本的公司价值与资本化率正相关,市场对信号释放者的信号给出了正面评价,而对机会主义者给出了负面评价。通过市场定价的检验方法,本文最终得到超基准盈余管理判断能有效识别出进行研发支出资本化的公司中的机会主义者的结论。

本文的主要创新和贡献有三个方面:第一,提出了可以有效识别我国A股市场中选择研发支出资本化公司中的机会主义者的方法。以往研究主要从研发支出资本化的动机角度研究,很少有研究从机会主义的识别角度进行研究。比较接近的研究也仅仅采用了比较主观和单一的方法来认定可能存在盈余管理的企业,如王燕妮和杨慧(2018)[25]发现当年微利的企业(ROE介于0%~2%之间)存在扭亏为盈动机。而本文所采用的超基准盈余管理采用“假设”方式,即把视角放在公司资本化前的状态,用以判断如果进行了资本化对企业盈利的变化是否有实质性的影响,评价相对比较客观公正。此外本文采用了三个基准:超零值(对应于扭亏为盈的定义)、超历史基准和超一致预期,包含的范围更加广泛,也更加符合现实经济中企业的真实动机。

第二,采用了两个方法判断识别方法的有效性。第一个方法是从资本化的动因看两类公司的资本化率和不同驱动因素的关系是否存在差异,但这个方法得到的结论比较弱。第二个方法是看市场对两类公司的定价是否存在差异,结果发现,市场对信号释放者的信号给出了正面评价,而对机会主义者给出了负面评价。之前大部分关于研发资本支出资本化的研究,如Callimaci and Landry(2004)[2]、Cazavan and Jeanjean(2006)[3]、王亮亮等(2012)[22]和张倩倩等(2017)[30]是从市场对研发支出资本化的反应进行研究,由于没有区分研发支出资本化中的两类公司,不同研究得到的结论不一致。本文把两类公司区分开后分别进行检验,得到的结论用来支持本文分类方法的有效性。本文还比较了超基准方法和其他可能的方法(如负债比例、公司是否处于股权激励锁定期、是否属于高新技术企业)在市场定价维度上的信息效率,结果发现超基准盈余管理方法在市场定价维度能有效区分两类企业,而其他方法不能,因此具有更高的信息效率。

第三,从前文的文献综述部分可以发现,对机会主义者的负面研究得到更多关注,媒体也对可能的盈余管理者有大量报道和质疑。但从研究结果看,具有超基准盈余管理的机会主义者占总样本的比例仅约10%,而信号释放者占比将近90%。这意味着A股市场中大多数研发支出资本化的公司并没有盈余管理的动机。少数机会主义者的存在给投资者和其他上市公司带来了负面影响。本文所提出的方法为投资者识别两类公司提供了一个较好的参考。一旦这个观念为市场接受,现在偏保守的上市公司将会更积极利用这项会计政策向市场更准确地传递信息,这样既可以提高金融市场的信息效率,也可以降低盈余管理风险乃至财务造假的可能性,最终也有望鼓励企业的研发投资行为。

二、理论分析和研究假设

(一)机会主义者和信号释放者

1.机会主义者的超基准动机

可以从机会主义者在研发支出的会计处理中是否运用资本化的决策情境来进行分析。盈余管理的力度往往根据市场对其预期来调整。所谓的“超基准”是指管理层利用研发支出资本化的自由选择机会调整收益,希望进行盈余管理后的报表业绩超过某种既定基准,以达到超出投资者预期的目的。一般而言,公司年报或其他信息披露前,投资者对公司即将公布的数据有一个预期。管理层在实际数据不达预期的情况下,很可能采取相应力度的资本化决策来迎合投资者的期望。主要有三种基准:零点、公司上年业绩和市场对公司的预期,由此产生了三种超基准动机:

一是扭亏为盈动机。零点是公司利润的非常重要的一个分界点。净利润小于0则是亏损,这是一个非常负面的利空消息。净利润为负对于任何企业来说都不是好事。当一家亏损企业有可能通过提高资本化率来实现扭亏为盈,超越零点时,企业进行资本化的动机会增加。企业通过会计手段避免亏损的动机在我国资本市场上得到过实证支持(许罡和朱卫东,2010;李华,2015)[28][20]。二是超历史业绩动机。通常,投资者都喜欢增长,当企业业绩未达到上一年数值时,投资者会形成悲观预期,进而调低估值;反之,投资者将会提高公司估值。因此管理层有动机通过调整研发支出资本化率来使当期盈利超越历史业绩。三是超预期动机。证券分析师的分析报告在市场上具有一定的影响力,市场投资者会参考分析师的预测分析形成自己的估值看法。当管理层能通过研发支出资本化率实现超出分析师和投资者的预期的盈利,管理层便有很强动机做出相应的决策。因此提出本文的假设1:

H1:控制其他因素后,公司研发支出资本化率和管理层超基准动机正相关。

2.信号释放者的选择

那些真实的信号释放者会根据自身的研发情况来决定是否进行资本化处理以及进行多大比例的资本化处理。从企业经营与治理角度看,研发强度更大的企业有两方面优势:一是研发对这类企业更为重要,更大的研发强度本身就意味着会积累更多的数据及同行业可比经验来支持某一项研发是否能够进行资本化;二是能够在不受其他因素干扰的情形下,更基于项目自身需求来确认实际资本化程度(Oswald,2008;Dargenidou et al.,2021)[17][7]。因此,对信号释放者而言,研发强度越高,越有可能倾向于将更多的研发支出资本化。根据定义,研发支出总额是研发强度的分子,又是研发支出资本化率的分母,似乎两者有负相关关系。但研发支出占营业收入的比例和公司所在行业、战略和发展阶段等因素有关,是较早被决定的变量,资本化的研发支出是在前面两个变量定好后再确定的带有一定主观判断的会计估计数值,是最后产生的变量。当信号释放者研发支出增加时,只有当研发支出资本化部分的增速高于研发支出总额的增速,对应一个更高的研发支出资本化率,才能释放出公司研发成功概率提高的信息,即研发支出资本化率随着研发强度正向变化的。而那些为了盈余管理而资本化处理的公司,其研发支出资本化率就不会与研发强度建立联系。因此提出本文的假设2:

H2:控制其他因素后,公司研发支出资本化率和研发强度正相关。

上述两个假设是以所有公司为考察对象而提出的。而以可疑样本和非可疑样本分别为考察对象时,由于两类公司进行资本化处理的初衷不同,研发支出资本化率将很可能表现出不同的特点。根据前面的分析,提出本文的假设3:

H3:非可疑企业的研发支出资本化率与公司研发强度正相关;可疑企业的研发支出资本化率与公司研发强度无关。

(二)研发支出资本化和市场定价

Ohlson(1995)[15]认为,会计信息为企业市场价值提供依据,这就是会计信息的价值相关性。股票价格与会计信息的强相关性在上世纪中叶即得到了有力验证(Ball and Brown,1968)[1]。Olson模型可以使用股价或者股价变化来进行检验,具体表现为股价(及变化)与每股净资产(及变化)以及每股收益(及变化)正相关。

1.研发支出资本化的市场定价

企业披露研发支出资本化信息后,投资者对这一可能影响未来收益的信号的定价主要受到两方面影响。一方面,对那些真实的信号释放者,研发支出资本化释放了其研发已形成了阶段性果并将在未来持续带来收益的信号,市场对其表示乐观,给予正面定价。相对于费用化研发支出,资本化传递了研发更可能成功的信号,因此投资者将给予更高的估值。另一方面,对那些存在盈余管理嫌疑的公司,市场认为其资本化只是为了粉饰盈利数据,怀疑其研发支出资本化的合理性从而给予负面评价。

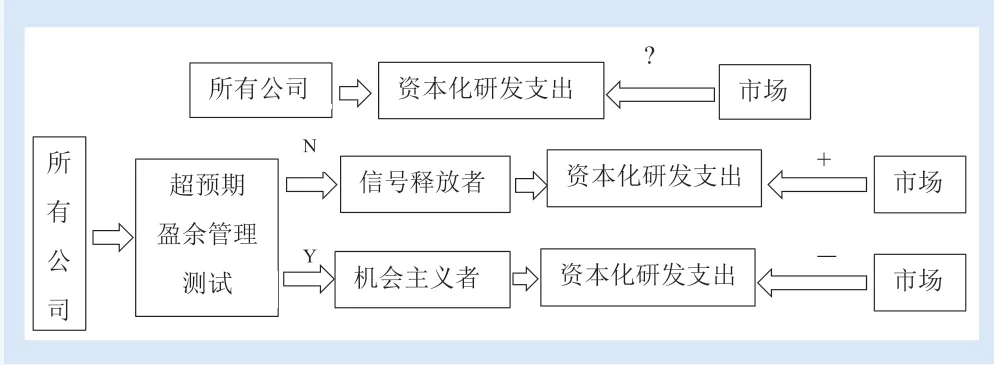

当两类参与者混在在一起时,市场反应存在不确定性。如果能将它们合理区分开,那么市场对这两类参与者的资本化研发支出行为应存在一正一负的明显差异。图4显示了市场的定价机制。

本文将使用超预期盈余管理测试方法,将通过测试的公司认定为机会主义者,将没有通过测试的公司认定为信号释放者(如图4所示)。如果本文提出的方法能有效区分两类参与者,那么,市场对这两类公司的资本化研发支出的反应将存在方向性的差异。因此,提出本文的假设4:

图4 研发支出资本化和市场定价

H4:当企业是信号释放者时,市场对其研发支出资本化给予正面评价;当企业是机会主义者时,市场察觉到管理层的超基准盈余管理动机,对其研发支出资本化给予负面评价。

2.超基准盈余管理动机程度不同时,市场对研发支出资本化的定价

如果假设4成立,可以进一步探索相对于低程度动机组,高程度超基准动机的企业有更大的动机将研发支出资本化,投资者对这种企业的盈余管理的质疑可能更重,进而在对企业价值的判断上产生差异。由此提出本文假设5:

H5:研发支出资本化的超基准盈余管理动机越强,市场给的定价越低。

三、研究设计

(一)可疑样本的认定

根据Dinh et al.(2016)[8],本文先将利润中折旧和摊销的研发支出加回,并从利润中减去资本化的研发支出,得到研发支出全部费用化后的净利润;然后再计算出研发支出全部资本化后的净利润,从而确定两个利润极端值。当三个基准中的任意一个落入上述两个利润极端所确定的区间时,则将其定义为“可疑样本”,否则归类为“非可疑样本”。图5显示了可疑样本的认定,B1、B2和B3分别表示三个基准。可以看出,对于三个基准中的任一个,如果企业选择全部费用化,得到的净利润NI1就小于基准;如果企业选择全部资本化,得到的净利润NI2就大于基准。这样企业会计政策的选择方式就决定了企业是否能超越基准。处于这样状态的企业就成为了可疑公司。显然有超越基准动机的企业会增加研发支出资本化率。

图5 可疑样本的认定

在具体处理中,根据企业的三个基准(零值利润、上年利润和市场平均预测利润)落在全部费用化利润和全部资本化利润之间的情况,将企业分为“有动机组”“无动机组”两种情况。当三个基准任一个落入全部费用化与全部资本化所确定的利润区间时,该企业归类为“有动机组”,管理层有可能受超基准动机驱动而进行研发支出资本化;而将零值利润、上年利润或市场平均预测利润均未落入上述利润区间的企业归类为“无动机组”。

进一步,当三个基准中,只有1个落入利润区间时,将企业归为“低动机组”;若有且仅有2个落入利润区间,则该企业归为“中动机组”;若以上3种基准均落入利润区间,则该企业归入“高动机组”,这样可以对超基准盈余管理动机程度的企业进行比较。

(二)资本化率的驱动因素模型

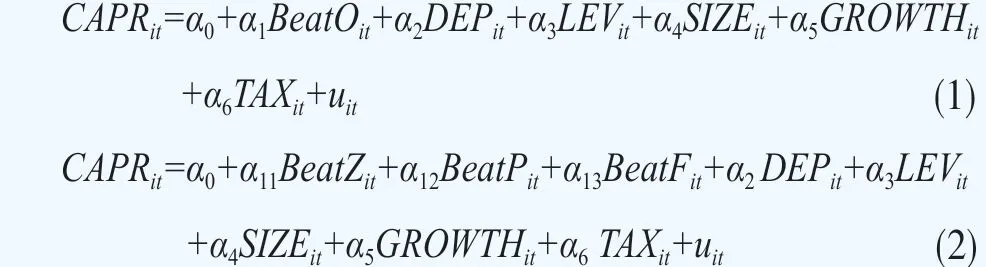

如果可疑样本的识别有效,这两组企业的资本化率与驱动因素之间的关系应该呈现明显差异的特征。为验证H1、H2和H3,建立如下模型:

其中CAPR为研发支出资本化强度,用资本化研发支出占总研发支出的比例表示,数值在0~1之间。BeatO、BeatZ、BeatP和BeatF均为虚拟变量,分别代表超基准动机、扭亏为盈动机、超历史业绩动机和超预测动机,具体计算方式为:假设将当期研发支出全部费用化处理,若处理后的净利润低于零值、前一年净利润和市场平均盈利预测,则BeatZ、BeatP、BeatF为1,否则为0;BeatO为BeatZ、BeatP、BeatF之和,其数值代表超基准动机的强度。DEP为研发强度,用企业研发支出总额除以营业收入表示。

公司的其他特征因素也影响管理层的研发支出资本化决策,应作为控制变量,主要包括:(1)债务约束。高债务企业更容易受到债务契约的约束,为缓解债务约束造成的短期业绩压力,会更多地进行资本化以减少成本费用对于盈利的负向影响,因此预期负债率对资本化率有正面影响。本文用企业期末的资产负债率LEV表示企业的负债程度。(2)公司规模SIZE。当小企业进行研发投资时,其利润短期承压更为明显。资本化能更大程度减缓小规模企业的盈利状况,因此中小企业可能更多进行资本化处理。本文用企业总市值对数SIZE来表示企业规模变量。(3)公司成长性GROWTH。成长性高代表企业的业务增长水平及其他经营状况良好,企业在未来投资选择时会更敢于寻找颠覆性强、不确定性高但可能在更长远的时期受益的项目,导致资本化比率更低。因此,预期成长性对资本化率有负面影响。本文用企业营业收入增长率来表示企业的成长性。(4)低税率公司比高税率公司通过费用化研发支出获取避税收益的动机更强(王亮亮,2016)[23],因此,预期税率对研发支出资本化率有正向影响。本文用企业实际所得税率TAX表示企业的税负水平。u为残差项。

(三)研发支出资本化的市场定价模型

Ohlson模型认为市值与股东权益和收益水平相关,使股价和企业当期会计信息间建立起联系:

其中P为股价,BVPS和EPS为每股账面资产及每股盈利这两个最重要的会计信息。该模型存在两个明显缺点:只考虑会计信息对股价的影响,难免存在遗漏变量和时间序列相关性问题;未控制规模(Easton and Harris,1991;Cazavan and Jeanjean,2006)[9][3]。因此,可采用差分再除以上期股价的方式来降低上述两方面影响。差分处理可降低变量时间序列相关性问题,除以上期股价可以控制规模。上期股价的市场定价模型为:

基于本文要研究的研发支出资本化与费用化问题,可对上式右边的财务信息分解,剥离研发支出资本化与费用化部分对市值的影响。将这两部分单列出来建立如下两个模型:

Pit为企业在次年4月30日年报截止日的收盘价,作为充分衡量反映年报信息后的企业公允价值。因为资本化研发支出增加了每股账面价值,调整后的每股净资产ABVPS等于每股净资产减去每股资本化研发支出,得到不考虑研发的“净”资产;而费用化的研发支出减少了每股净收益,调整后每股收益AEPS为每股收益加上每股费用化支出,得到不考虑研发的“净”利润。二者计算的是假设企业未发生任何研发支出的结果。RDPS为每股研发支出总额;CAPRDPS和EXPRDPS分别为每股资本化研发支出及每股费用化研发支出。

参照模型(5)~(8),考虑研发支出的模型为:

其中RR为当期股价与上一期股价之差除以上一期股价得到的变动率;ΔABVPS为调整后每股净资产变动值,等于当年ABVPS相对去年的变化值;ΔAEPS为调整后每股收益变动值,等于当年AEPS相对去年的变化值;ΔRDPS为每股研发支出相对于去年的变化值,ΔCAPRDPS为每股资本化研发支出的变化值,ΔEXPRDPS为每股费用化研发支出的变动额,上述变量均除以上期股价以控制规模。ΔCAPRDPS是本文关注的重点,对假设4和假设5的检验是看ΔCAPRDPS的系数的正负号,其经济含义是在控制了其他因素后,每股资本化研发支出每变化1%对应的市场定价的变化。

四、实证结果与分析

(一)样本和数据处理

本文选择2013―2019年全部A股中有进行研发支出资本化处理的上市公司。资本化研发支出的会计准则于2007年正式开始实施,但之前几年数据较少,各公司资本化状况波动较大。考虑到数据的可获得性以及样本的连续性选,本文选择了自2013年开始的数据,剔除未披露研发支出或研发支出资本化的公司,剔除ST、*ST公司和申万一级的金融类公司。数据来自Wind数据库。为了避免极端值的影响,对连续型变量进行了截尾处理。

图6显示了样本期间可疑样本数和可疑样本的占比。可以看出,可疑样本数每年在40~60家之间,绝对值有所上升。但从比例看,却出现下降趋势,最高年份为2014年,约15%;之后逐年下降,到2019年大概为9%。

图6 可疑样本数和可疑样本占比

研发支出资本化率的动因模型变量的描述性统计如表2所示。经筛选后总样本量为3601个,其中扭亏为盈动机的观测值216个,超历史业绩动机的观测值225个,超预测动机的观测值217个,超基准动机(即具三个动机中任一动机)的观测值361个。研发支出资本化率的平均值为0.272,标准差为0.249;研发强度平均值为6.2%,明显高于A股平均水平(该水平略低于2%),标准差为0.057;平均公司规模为16.05,公司实际税率15.9%,低于正常税率25%。本文研究样本并非全部上市公司,而是资本化率大于0的公司,统计特征显示这些公司具有研发水平偏高且享受较大税收优惠的特点。

表2 变量描述性统计结果

变量的Pearson相关系数检验结果3显示,研发支出资本化率(CAPR)与扭亏为盈动机(BeatZ)、超历史业绩动机(BeatP)、超预测动机(BeatF)及超基准动机(BeatO)呈正相关关系;CAPR和研发强度(DEP)虽正相关,但不显著,这在一定程度上支持了理论分析中的假设1。在公司特征变量方面,被解释变量研发支出资本化率(CAPR)与资产负债率(LEV)和税率(TAX)正相关,与已有研究符合。由于相关系数只能对变量之间的关系进行初步判断,它们之间具体的关系还需要计量模型来进行判断。各变量之间的相关系数均小于0.5,模型不存在严重的多重共线性问题。

(二)研发支出资本化率的动因模型

考虑到行业间差异与时期差异,因此在模型中控制年份和行业。此外,White检验结果显示,模型存在异方差,因此估计异方差稳健的White标准误,结果见表3。列(1)~(3)分别显示扭亏为盈动机、超历史业绩动机和超预测动机对研发支出资本化率的影响显著为正,意味着当企业进行研发支出资本化会计处理能够扭亏为盈、能够超过去年的盈利或者超过市场预期时,企业将提高研发支出资本化率。列(4)的结果表明,总超基准动机对研发支出资本化率的影响也是显著为正。以上结果验证了假设1,即上市公司研发支出资本化率受到机会主义者的影响,研发支出资本化率和超基准盈余管理动机正相关。

表3 研发支出资本化率动因模型回归结果

同时,列(1)~(4)的结果都表明,研发支出资本化率和研发强度(DEP)显著正相关,这实际上是信号释放者的行为特征。这些公司根据自身的研发情况来决定资本化处理。研发强度更大,研发支出对这类企业就越重要,更大的研发强度本身就意味着会积累更多的数据及同行业可比经验来支持某一项研发,就更容易获得成功。以上结果验证了假设2,即上市公司研发支出资本化率也受到信号释放者的影响,研发支出资本化率和研发强度正相关。表3也显示了控制变量对研发支出资本化率的影响为:资产负债率(LEV)越高,研发支出资本化率越高;公司规模(SIZE)和公司成长性(GROWTH)越低,研发支出资本化率越高。除了税率(TAX)结果不显著,以上结果基本符合预期。

接下来,将公司分为可疑样本和非可疑样本进行分组回归,结果如表4所示。从回归结果看,无动机组中,研发强度对研发支出资本化率产生正向影响;有动机组中,研发强度对研发支出资本化率无显著影响。以上结果验证了假设3,即存在超基准动机的公司的资本化动机为盈余管理,与公司研发强度无关,非可疑样本的资本化动因来源于高研发强度。因此,假设3得到验证,这两类企业进行资本化的动机存在明显差异。

表4 研发支出资本化率动因模型分组回归结果

从控制变量看,有动机组中,规模小和高杠杆率会增加研发支出资本化率,这个结果也基本符合企业盈余管理的动机。这两个因素对无动机组的企业并没有影响。

在一定程度上,表4的结果从驱动因素角度支持了本文所提出的识别研发支出资本化处理中盈余管理者的方法的有效性,因为两类企业进行资本化的动机是不同的。下面将进一步从市场对两类企业的资本化的定价进行研究。

(三)市场对研发支出资本化的定价

在回归前需要对数据进行一定的处理:剔除当年上市公司,得到3500个观测值。由于要进行差分,剔除2013年数据,得到2014―2019年共3142个观测值。变量描述性统计见表2。股价变动率(RR)的均值为-2.2%,每股净资产变动(ΔBVPS)及每股收益变动(ΔEPS)的均值分别为0.036及-0.016元,总样本的平均每股净资产有所增加而平均每股收益有小幅下降;每股研发支出变动(ΔRDPS)均值为0.002,而每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)均值也为0.002,每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)均值几乎为0,说明研发支出的变动主要来自资本化研发支出变动,受费用化研发支出变动的影响较小;扣除费用化及资本化研发支出调整后平均每股净资产变动(ΔABVPS)及每股收益变动(ΔAEPS)分别为0.012元和0.004元。

各变量间的Pearson相关系数检验结果4显示,股价变动率(RR)与每股净资产变动(ΔBVPS)及每股收益变动(ΔEPS)正相关,与调整后每股净资产变动(ΔABVPS)及调整后每股收益变动(ΔAEPS)也呈正相关关系,且相关系数分别为0.376、0.350,高于调整前的相关系数0.175和0.172;股价变动率与每股研发支出变动(ΔRDPS)的相关关系不显著,与每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)及费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)均呈负相关关系,初步支持了假设3。各变量之间的相关系数均小于0.5,故认为模型不存在严重的多重共线性问题。

考虑到行业间差异与时期差异,因此在模型中控制年份和行业。以股价变动率为被解释变量的Ohlson模型的回归结果见表5。列(1)显示股价变动率(RR)与每股净资产变动(ΔBVPS)和每股收益变动(ΔEPS)与依旧呈正相关关系,均在1%水平下显著。该列结果证实了基本的Ohlson模型,即会计信息具有价值相关性。

表5 市场对研发支出资本化的定价模型的回归结果

列(2)加入每股研发支出变动(ΔRDPS),并相应调整每股净资产变动和每股收益变动,加入调整后每股净资产变动(ΔABVPS)和调整后每股收益变动(ΔAEPS)。结果表明,市场对每股研发支出变动的定价是负的,在5%水平下显著,投资者对高研发支出的企业给予更低估值。这一方面可能是因为投资者担忧研发支出的不确定,另一方面是费用化研发支出增加了企业当期成本,对公司盈利造成冲击。

进一步将每股研发支出变动(ΔRDPS)拆分成每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)和每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS),再进行回归,结果如列(3)所示。可以看出,每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)对股价变动率(RR)的系数为不显著的负值(-0.197)。这意味着对投资者来说,资本化研发支出并非提高估值的正面信号。这其中很可能的原因是,投资者质疑某些公司的管理层的超基准盈余管理动机;同时关注到每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)的系数在5%水平下负显著,这是因为费用化研发支出不仅短期内对公司盈利有负面影响,也未能对会带来未来现金流的无形资产的形成产生确定性贡献,因此,投资者对费用化研发支出的态度是负面的。比较列(3)和列(2)的结果可以看出,列(2)每股研发支出变动(ΔRDPS)的系数为负的主要影响因素是费用化研发支出。

为检验市场对信号释放者和机会主义者的研发支出资本化是否存在差异,按照前文所描述的方法根据超基准动机(BeatO)为分类标准,将总体样本分为无动机组和有动机组、低动机组、中动机组和高动机组分别进行回归,结果如表6所示。

首先对比无动机组(1)与有动机组(2)的回归结果。无动机组的每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)系数在1%水平下显著为正,有动机组的系数在1%水平下显著为负,两个组每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)的系数均不显著,表明市场认可信号释放者的研发支出资本化信号,而对可疑样本的研发支出资本化持怀疑态度,其研发支出资本化对企业价值的影响为负。这个结果证实了假设4,即市场对两类企业的定价存在明显差异,这在很大程度上支持了超基准盈余管理方法是具有信息效率的,可以将两类企业进行明确的划分。在后文的研究中,本文将试图采用其他可能的方法来区分这两类企业,但这些结果的区分度都不如超基准盈余管理方法明显。

其次,将有动机组按照BeatO的取值拆分为低动机组、中动机组和高动机组,分别对应三种动机虚拟变量中有1、2和3个变量取1,进行回归,结果见表6的列(3)~列(5)。低动机组的回归结果显示,每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)与每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)的系数均不显著;中动机组的每股资本化研发支出变动不显著,每股费用化研发支出变动的系数显著为负;高动机组的每股资本化研发支出变动和每股费用化研发支出变动系数均在1%水平下显著为负,且系数的绝对值远远大于前面两组。这表明,市场对有动机组研发支出资本化的负面评价集中在高动机组。此外,可以观察到市场对费用化研发支出的估值也存在差异性,对更可能盈余管理的公司的负向评价越明显,而对不存在盈余管理嫌疑的公司,市场对其费用化研发支出的评价其实是中性的。这个结果证实了本文的假设5,即市场对盈余管理程度不同公司的定价存在显著差异。

表6 基于盈余管理的定价模型的分样本回归结果

为进一步探究属于同一程度但不同类型的超基准动机是否会带来市场定价差异,本文进一步将BeatO=1、BeatO=2拆分为三组子样本,分别为BeatZ=1、BeatP=1、BeatF=1以及BeatZ=1&BeatP=1、BeatZ=1&BeatF=1、BeatP=1&BeatF=1,分类样本的回归结果见表7,表中将三种情况简写为“Z”“P”和“F”。

表7 基于盈余管理的定价模型的二级样本分样本回归结果

当BeatO=1,公司具有低程度的盈余管理嫌疑,每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)与每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)的系数均不显著。所以,如果公司只是存在较低可能的盈余管理,市场不会给予处罚,当然也不会给予奖励。当BeatO=2,公司具有中等程度的盈余管理的嫌疑,市场对三类动机的反应存在差异。Z&P=1和Z&F=1这两个子样本的每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)均在1%水平下显著为负,而P&F=1的每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)不显著,表明市场对通过资本化研发支出来达到转亏为盈的操作是最敏感和不欢迎的。这三个样本组的每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)的系数显著为负。当BeatO=3,公司具有最高程度的盈余管理嫌疑,回归结果为每股资本化研发支出变动(ΔCAPRDPS)与每股费用化研发支出变动(ΔEXPRDPS)对股价变动率(RR)均在1%水平下显著为负,且系数的绝对值最大。

上述结果进一步支持了假设5,即市场对不同程度和不同类型的盈余管理可疑公司的研发支出资本化的定价存在差异。具有较高可疑程度当然不受欢迎,“扭亏为盈”操作最容易被市场识别,表明市场对盈亏信息最敏感,而对超历史业绩与超预期业绩则相对不敏感。

(四)其他分类方法的检验

上文对市场定价模型的分组回归显示,基于超基准的分类方法下市场不同组的定价是相反的,正好满足信号释放者和机会主义者的特征。根据已有文献,可能还存在其他因素也能影响研发支出资本化率,因此也许根据其他的类似分类方法,也能得到类似结果。本文选择了三种最可能的分组方法来验证,这三种分类标准分别是资产负债率、公司是否处于股权激励锁定期和是否属于高新技术企业。

根据L a n d r y a n d C a l l i m a c i(2003)[13]和王艳等(2011)[24],债务约束强的企业会倾向于提高资本化水平,如果这个因素足够重要,合理预期是市场对低债务约束和高债务约束的公司的研发支出资本化的定价是相反的;根据张倩倩等(2017)[30],公司当期是否处于股权激励锁定期也是影响资本化水平的因素,合理预期是市场对当期是否处于股权激励锁定期的公司的研发支出资本化的定价是相反的;同时,高新技术企业资格也是一种非常主要的特征,可合理预期,市场对高新技术企业的研发支出资本化的定价更加认可。本文首先根据资产负债率大小将样本分为低、中、高资产负债率三组,采用类似的方法分组对模型进行回归得到如表8所示结果;然后按照公司当期是否处于股权激励锁定期分为两组,得到如表9所示结果;最后按照公司是否属于高新技术企业,得到如表10所示结果。

表1 主要变量定义

表9 基于股权激励锁定期的定价模型的分样本回归结果

表8~表10的结果显示,在高资产负债率组、股权激励锁定期组和非高新企业组,研发支出资本化变动的系数显著为负,但在低资本负债率、非股权激励锁定期和高新企业组,研发支出资本化变动的系数并不显著异于0。很显然,对比前面表6和表7的结果,这三种分组的区分度较弱。因此,相比于负债约束、是否股权激励锁定期和是否高新技术企业,基于超基准的盈余管理分类法能更清楚地区分出信号释放者和机会主义者,是一种更有效的分类方法。

表8 基于债务约束的定价模型的分样本回归结果

表10 基于是否高新技术企业的定价模型的分样本回归结果

(五)基于托宾Q的检验

张倩倩等(2017)[30]在研究研发支出资本化的市场价值时,采用了托宾Q值。本文也用托宾Q值代替股价进行稳健性检验。TobinQ=(每股价格×流通股数+每股净资产×非流通股数+负债账面价值)/期末总资产,构建如下模型:

模型(11)的结果如表11所示。可看到无动机组中托宾Q值与资本化研发支出呈显著正相关,在低动机组和高动机组中呈显著负相关,与使用股价变动率的模型结果类似。5

表11 TobinQ 模型的分类样本回归结果

五、结论与讨论

有条件地资本化研发支出有助于会计信息在企业、投资者和监管部门间更好地传递,但盈余管理者的存在对这个信息产生了噪声污染。本文所提出的方法可有效地从进行研发支出资本化的企业中区分出盈余管理者。这样既可以打击机会主义者,也可以鼓励那些保守的完全不进行资本化的公司适当进行资本化处理,向市场释放正确信息。

值得注意之处是,从本文筛选和计算结果看,存在盈余管理的机会主义者占总样本的比例大约仅为10%,而信号释放者占总样本的将近90%。这意味着,在我国A股市场中,利用研发支出资本化处理来进行盈余管理的机会主义者的比例并不高,但它们的存在给投资者带来了很大顾虑,也给进行资本化处理的相关上市公司带来了负面影响,使很多公司不愿采用资本化方式来处理研发支出,这在很大程度上降低了会计信息应有的信息效率。本文所提出的区分两类公司的方法可为市场提供一个较好的参考。

研发支出的资本化处理和无形资产的质量有密切关系。随着信息披露的不断完善及信息质量的不断提高,期待有条件资本化的会计政策能够更有效地传递不同质量研发支出的信号,帮助会计信息使用者了解企业内部真实情况并做出相应决策,最终服务于扶持真正有创新精神和能力、不断积累良性资产保持自身优势的企业,进而也为宏观经济提供持续向上的助推力。 ■

注释

※贾帅令和陈子萌同学参与了论文的数据收集和处理等工作,特此表示感谢。

1. 以恒生电子(600570.SH)为例,该公司是国内领先的金融科技公司,2017―2019年研发支出分别为12.79亿元、14.05亿元和15.60亿元,占当期营业收入的比重分别为47.99%、43.05%和40.29%,研发能力突出,创新能力高,公司常年毛利率显著高于同行业,但公司在处理研发支出时,全部费用化。

2. 区别于探讨股票收益率决定因素的多因子模型,该模型并非考虑影响收益变动的因素或对估值做出预测,而是基于会计信息价值相关性的角度,探究股价变动程度与影响资产及损益信息的会计选择间的关联。

3. 限于篇幅,相关系数表格备索。

4. 限于篇幅,相关系数表格备索。

5. 本文也用TobinQ1=(每股价格×流通股数+每股价格×非流通股数+负债账面价值)/期末总资产进行了检验,结果类似。篇幅所限,未给出表格。