毛晋校刻《唐三高僧诗集》考论

李舜臣 张立彬

(江西师范大学 文学院,江西 南昌 330022)

天启六年(1626)春杪,虞山毛晋无意中获取了释齐己《白莲集》的钞本,旋即与唐代另外两位释子的诗集——释皎然《杼山集》、释贯休《禅月集》,合刻为《唐三高僧诗集》。这次刊刻活动只不过是毛晋毕生书业的平常之举,似无伸张之必要,但对于皎然、贯休、齐己三家诗而言,却值得认真发覆。三家诗历数百年的流播,至明末已传本甚少,毛晋不仅搜讨亡佚,核准异文,而且还首次将它们并称为“唐三高僧诗”,从而极大地促进了三家诗的流传和接受。

一、毛晋校刻《唐三高僧诗集》的缘起

毛晋(1599-1659),字子晋,初名凤苞,晚更名晋,好古敏求,强记博览,毕生以书为业,藏书、刻书不可数计。他在中国古代书籍史、文献学史上的地位,前人早有定评,自不待言。毛晋之所以能取得如此之成就,除得天时、地利、人和之外,更与其淹贯经史、广采百家之学的根底相关。毛晋早年奋起为儒,壮岁追随钱谦益,亲炙佛乘,晚年更“迥向般若”[1](P397)。他尝自号“笃素居”,名其室曰“曹溪一滴庵”,以示奉佛;又于问鱼庄筑有“双莲阁”,“以延缁流”[2](P579),东南禅伯衲子若密藏道开、苍雪读彻、汰如明河、石林道源、豁堂正喦等皆与之往还。

毛晋之奉佛,尤以刻印、流通佛典为要事。钱谦益曾曰:“子晋誓愿荷担,续佛慧命,皮纸骨笔,不遑恤也。”[1](P937)崇祯十五年(1642),毛晋在常熟东湖七星桥建华严阁,广招书手、刻工,集中校刻《嘉兴藏》。据郑伟章等人考察,仅崇祯十五年至崇祯十七年(1645)三年间,便刻有佛典67种,校有佛典183种。[3](P376)毛晋所刻佛典,除了佛经、疏论、佛传等內典之外,还有不少释家诗文集。我们知道,佛门内部向来视诗文为“小道”“外学”,很多释家诗文因未及时整理刊刻而散佚。不过,这种状况至晚明略有改观。“万历三大士”——紫柏真可、憨山德清、云栖袾宏皆力主三教圆融,高扬文字之价值。例如,紫柏真可将般若分为“文字般若”“观照般若”“正因般若”三种,认为“娑婆界中苟无文字般若,则观照般若无有开发;观照般若既不开发,则将何物了知正因般若”[4](P656)。在真可看来,“文字般若”乃开发“观照般若”,契悟“正因般若”的根基,而不是像传统文字禅那样仅视文字为悟道之筏。紫柏真可倡导刊行的《嘉兴藏》,更有意突破释家别集罕入经藏的成例,陆续收有慧洪《石门文字禅》、憨山德清《梦游集》、木陈道忞《布水台集》等十余种释家诗文集。文字的壁垒被突破之后,丛林即刻掀起了刊印诗集的风潮,而毛晋则是此种风潮的主要推助者之一。据相关书志、题跋所载,他所刻释家诗文集有《白莲集》《禅月集》《杼山集》《二楞庵诗卷》《水田庵诗卷》《月明庵诗卷》《筠溪牧潜集》《憨山老人梦游集》《道源遗诗》《载之诗存》《牧云和尚病游初草》《懒斋别集》等二十余种。很多释家诗文集皆因毛晋所刻而留存天壤。例如,释宗乘(?—1638),师事汰如明河,善吟诗,然神气清弱,籍籍无名,年三十余即因病谢世。石林道源持其遗诗予毛晋,毛晋慨然撰有《传略》,并付梓行世,名曰《载之诗存》。徐元叹为之撰序云:“夫人既不乐周旋世间,而自托于空门,又不能一向无言,而稍露声影,以自别于流俗。俯仰今昔,如此上人者,世多有之,使无此数篇残墨,余亦竟失之矣!”[5]自东汉佛法东渐,迄于清季,忘身求法的释子不啻万千,然名垂灯史,载于志乘者又几何?假使宗乘无诗,毛晋又不传诗,孰能知之。

皎然、齐己、贯休三家诗集,在他们的所处时代即已结集流通,但因教内教外皆不重视释家别集,到了明代传本并不多见。今国家图书馆所藏皎然《昼上人集》十卷,为叶氏赐书楼抄本,书末有叶恭焕题跋称:“《昼上人集》二册,乃无锡谈学山绰板钉宋钞本。磐室目得借录。予与钱子契合,遂借录焉。《昼上人集》,人有藏者,不能如此之备。予何幸躬逢其盛,目记以示后人。括苍山人恭焕颂志。”[6]昆山叶氏自叶盛(1420-1474)以来,即戮力聚书,至恭焕已近百年,然犹如此珍视,足见皎然集已属稀见之物。贯休《禅月集》首刊于乾德五年,南宋嘉熙四年(1240)僧可璨曾予重刊,但晚明时宋刊本亦不多见,今所存最早之本亦不过国家图书馆所藏明中叶柳佥的重抄本。齐己《白莲集》的存留情况,亦大体相似。嘉靖八年,柳佥获宋刻《白莲集》十卷,即慨叹道:“陈氏《直斋书解》云:唐僧齐己《白莲集》十卷,《风骚旨格》一卷。今兼得之,为合璧矣。原书北宋刻,传世久,湮灭首卷数字,尚俟善本补完。”[7]柳佥以搜罗奇书、传写校雠而著称于世,所存《白莲集》亦仅残缺之本,足见是书之珍稀。所以,今人周小燕称《白莲集》十卷宋刻本至明代即已湮灭,仅有少量抄本流传。[8](P26)

毛晋为获得三家诗集,同样倾注了大量的心力。他在《禅月集跋》中云:“(是集)宋人相传凡三十卷,余从江左名家大索十年,仅得二十五卷,其文赞及献武肃王诗五章,章八句,俱不载存,不无遗珠之憾。”[9](P140)晁公武《郡斋读书志》卷四曾著录“贯休《禅月集》三十卷”,但这个本子非常罕见,毛晋为此“大索十年”,所得亦仅二十五卷。毛晋获取《白莲集》则更为艰辛和曲折,他在《白莲集跋》中云:

余先得《杼山》《禅月》,未遘《白莲》。丙寅春抄,再过云间,康孟修内父东梵川。值藤花初放,缠络松杉间,如入山谷,皆内父少年手植也,不胜人琴之感。既登阁礼佛,阁为紫柏尊者休夏之地。破窗风雨,散帙狼藉。搜得紫柏手书《梵川纪略》一幅,末赘一绝云:“只因地僻无人到,更为池清有月来。恼杀藤花能抱树,枝枝都向半天开。”俨然拈出眼前景相示。又搜得《白莲集》六卷,惜其未全,忽从架坠一破篾,复得四卷,咄咄奇哉。余梦想十年,何意凭吊之余,忽从废纸堆中现出。岂内父有灵,遗余未曾有耶!既知紫柏手授遗编,早向未来际寻契,余小子有深幸焉。晋又识。[10](P135)

毛晋叙写了搜讨《白莲集》钞本的经过,差不多是他所有题跋中最富深情的文字,其对于珍本秘籍的向往虔敬,诚不难想见!毛晋自称获取《白莲集》乃“内父有灵”,冥冥之中,似天注定,而究其实乃因其对书籍的至诚之心。明末贤首宗高僧汰如明河曾评价毛晋曰:“子晋负奇志,交友满天下,天下之奇书、秘典将澌灭而仅存者,不惜重购刻之,为古人通血脉,与后世开心眼。”[11](P108)

二、毛晋校刻《唐三高僧诗集》的文献价值

毛晋雠校刊刻书籍,必广搜佚典秘文,穷尽源流,审其津梁,其版本鉴察、文字校勘水平,绝非一般射奇谋利之书贾所能比,故汲古阁刻书之精审,每为士林所推崇,一时有“缥囊缃帙,毛氏之书走天下”[1](P937)之说。毛晋校刻《唐三高僧诗集》,虽不似其刊刻经史佛典,广招学者,商榷疑义,但亦作了大量校勘、辑佚工作。

从相关资料来看,汲古阁《唐三高僧诗集》的底本很可能都是当时的精善之本。关于《禅月集》,毛晋自称“从江左名家大索十年,仅得二十五卷”。现存最早的《禅月集》版本是《四部丛刊初编》据江夏徐氏藏影宋写本的影印本,一般认为,这个本子即南宋嘉熙四年僧可燦刊本的影写本,亦二十五卷,很可能便是汲古阁刊本的底本。毛晋所得齐己《白莲集》十卷,自称为“紫柏手授遗编”,则应为紫柏真可的手抄本。傅增湘曾藏有柳佥抄本《白莲集》十卷,跋曰:“唐释齐己撰。明抄本,传录柳大中抄本,墨丝栏,半叶十二行行二十字。钤‘一字子九’‘毛晋私印’‘西河’‘毛氏藏书子孙永宝’‘汲古阁主人毛晋之印’。”[12](P442)可见,柳佥抄本曾为毛晋递藏。不过,傅氏在《藏园订补郘亭知见传本书目》又说:

明毛晋编,为《禅月集》二十五卷、《补遗》一卷,《白莲集》十卷,《杼山集》十卷、《补遗》一卷。明末毛氏汲古阁刊本,八行十九字,白口,左右双阑。余有一帙。余据影宋本校《禅月集》,以柳佥写本校《白莲集》。汲古阁得明柳佥写本在此集刊成之后,不及改版,故刻本与写本多不合,校改甚夥。[13](P1567)

据傅氏所言,毛晋得柳佥本是在汲古阁本《白莲集》刊成之后,故以柳佥本校汲古阁本,异文甚夥。我们核检了柳佥本和汲古阁本,两者录诗全同,估计汲古阁本之源本——紫柏真可手抄本,与柳佥本可能源于同一版本。

毛晋刊刻《唐三高僧诗集》最大的贡献是辑补了不少佚诗。例如皎然《杼山集》,汲古阁本在湖东精舍本26首补遗诗的基础上,复从《唐诗纪事》中辑出皎然佚诗五首,置于卷十之后的补遗卷,依次为《九日和于使君思上京亲故》《陪卢中丞闲游山寺》《湖南草堂读书招李少府》《答李季兰》《酬郑判官湖上见赠》。除此之外,又补足了一些佚句,其所撰题识云:

其遗逸颇多,据《纪事》复得诗若干首,录附卷末。又《酬崔侍御见赠五言律》云:“买得东山后,逢君小隐时。五湖游不厌,柏署迹如遗。儒服何妨道,禅心不废时。一从居士说,长破小乘疑。”本集遗前四句。又《宿法华寺简灵澈上人》,首二句云:“心与空林但杏冥,孤灯寒竹自莹莹。”字句稍异,《纪事》云,本集不载,未深考尔,虞山毛晋识。[14](P111)

检国家图书馆藏湖东精舍抄本《杼山集》,卷一有《五言酬崔侍御见赠》:“市隐何妨道,禅栖不废诗。与君为此说,长破小乘疑。”即遗前四句,且有异文,此亦可证明毛晋所据底本或即湖东精舍本。毛晋所补四句,与唐人韦縠《才调集》卷九所录是诗,字句完全相同,当源自于此。《宿法华寺简灵澈上人》一诗见于汲古阁刊本卷一,与湖东精舍本首二句皆作:“至道无机但杳冥,孤灯寒竹自青荧。”《全唐诗》《唐僧宏秀集》亦作此。《唐诗纪事》则“但”作“共”,“青荧”作“莹莹”。毛晋特拈出此条于题识中加以说明,可见校勘之严谨。毛晋所刊《禅月集》卷末亦附补遗一卷,补得佚诗15首,残句13句。其中,《光大师草书歌》见于《文苑英华》卷三三八,《拟苦寒行》见于《乐府诗集》卷三十三,《赋题成都玉局观孙位画龙》一诗见于曹学佺《蜀中广记》,《观地狱图》见于《古今禅藻集》卷四,可见毛晋辑佚的范围颇广。

不过,毛晋的辑佚亦有疏误。例如,汲古阁本《禅月集》虽辑诗15首,但相较后来的《全唐诗》本,缺《寄题诠律师院》《寄天台叶道士》《送道友归天台》《陶种柑橙令山童买之》4首。此四诗见于胡震亨的《唐音癸签》。是书并非僻书,毛晋未能辑得,可见其仍不够精细。毛晋还常误辑原本已有之诗。四库馆臣就指出:“此本为宋嘉熙四年兰谿兜率寺僧可燦所刊,毛晋得而重刊之。仅诗二十五卷,岂佚其文赞五卷耶?《补遗》一卷亦晋所辑,然所收佚句,如‘朱门当大道,风雨立多时’一联,乃《赠乞食僧诗》,今在第十七卷之首,但‘道’作‘路’,‘雨’作‘雪’耳,晋不辨而重收之,殊为失检。”[15](P1304)覆核是诗,馆臣所云甚是。另外,汲古阁本《禅月集》卷二十六《补遗》有《夜雨》一诗,本为卷三《闲居拟齐梁四首》其一前四句,原诗五律,毛晋误将其截为五绝。毛晋还出现了误辑他人之诗的现象。汲古阁本《禅月集》卷二十六《补遗》有《赋题成都玉局观孙位画龙》一诗,为八句;汲古阁本《白莲集》卷十亦见此诗,诗题作《谢徽上人见恵二龙障子以短歌酬之》,为十句,胡大浚推断此诗为毛晋误辑《禅月集》中。[16](P1103~1104)又同卷中毛晋所辑《赠雷卿张明府》一诗,《全唐诗》收此诗于曹松名下,诗题为《赠雷乡张明府》。据胡大浚考证,雷乡为县名,唐时岭南循州下辖六县,即有雷乡县。[16](P1104)“乡”字繁体与“卿”字形相近,毛晋因形近致讹,误以为贯休所作。不过,毛晋是较早为皎然、贯休诗集补遗者,虽间有错讹,但对完善二人的诗集贡献甚巨,后来的《全唐诗》所收皎然、贯休诗,即多采用了他的补遗成果。

晚明时期,皎然、贯休、齐己的诗文集多以抄本的形式流传,异文极夥,毛晋为此还作不少校订工作。一方面,他随文出校,以资考订,例如《禅月集》卷七即有三条校记:《读杜工部集二首》中“岂非玄域橐(一作‘藁’)”,《寄僧野和尚》“鸟(一作‘岛’)外更谁亲,诸峰即四邻”,《怀四明亮公》“不下便不(一作‘石’)下,如斯大可憐”。前两条所校文字,与柳佥本同;后一条则不知所出。类似这种简明校记,在《禅月集》共有26首诗中31处。不过遗憾的是,《白莲集》《杼山集》则没有见到。

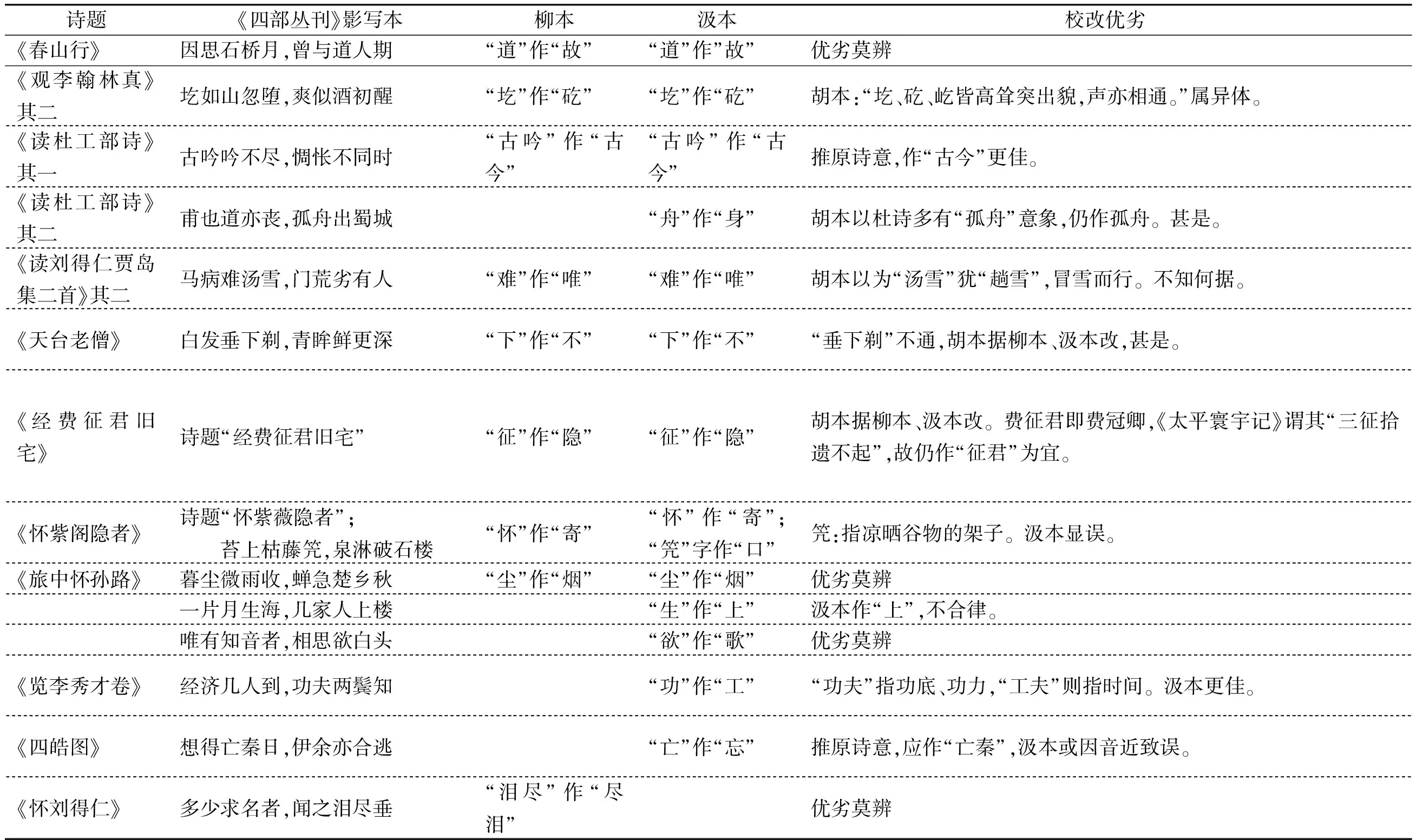

另一方面,毛晋还径改了不少文字。我们仍以《禅月集》卷七为例,以说明问题。目前所知,比汲古阁刊本更早的《禅月集》的版本,有《四部丛刊初编》据武昌徐氏影写本之影印本以及柳佥校本。这三种版本的《禅月集》卷七中所涉及诗题、诗句之异文列表如下,表中的“胡本”指的就是胡大浚《贯休歌诗系年笺注》。

表1 《禅月集》卷七所涉及诗题、诗句异文

据上表,除去异体字、通假字之外,汲本与《四部丛刊初编》本异文有14处,与柳本异文有4处;柳本与《四部丛刊初编》本异文有9处。由于不能完全确定汲本的底本,我们无法获知其校改的依据,只能根据诗意和格律等方面进行分析。其中,优劣难辨者有4处,汲本更佳者有3处,而校改失误者则有5处。可见,汲本亦非尽善尽美,胡大浚《贯休歌诗系年笺注》、陆永峰《禅月集校注》均以《四部丛刊》影宋本为底本完全是正确的选择。另外,王秀林《齐己诗集校注》也选择《四部丛刊初编》影印的明抄本为底本。上海图书馆藏汲古阁刊《杼山集》十卷,曾为清人何焯递藏,何氏于卷首补遗题识云:“丙戌秋日,以心友所购述古堂旧钞校返。惜其学从,恐尚有讹谬,书不经三校未能精善也。”[17](P108)何氏亦认为此本讹谬颇多。这表明汲古阁所刊《唐三高僧诗集》未必为精善之本。

不过,毛晋所刊《唐三高僧诗集》的文献价值是不容轻易否定的。王秀林《齐己诗集校注》即据汲本《白莲集》校改了不少文字。例如《四部丛刊初编》本《白莲集》卷一《闻雁》“丹心劳避弋,万里念随杨”句,汲本一作“随阳”,王秀林注曰:“谓随着太阳的偏向而迁徙。大雁因其长随太阳的偏向而南徙,故称随阳雁。”[18]((P13)又同书卷十《苦热行》有“下土熬熬若煎煮,苍生煌煌无处避”一句,汲本一作“惶惶”,此诗写酷暑造成生灵痛苦,“煌煌”为明亮、辉耀之意,而“惶惶”为惊恐不安之意,显更符合诗意,王秀林即据汲本校正。汲本《杼山集》补遗诗《陪卢中丞闲游山寺》中“林开明见月”句,《唐音统签》作“双林秋见月”、《唐诗纪事》作“林间明见月”,成亚林考证“开”字更切合诗意。

总之,毛晋所刊《唐三高僧诗集》虽在补遗、校订方面颇有疏误,但是自其刊成之后,三家诗集以汲古阁刊本最为流行,而像《禅月集》柳佥钞本、武昌徐氏影宋写本,《皎然集》柳佥钞本、湖东精舍抄本等往往为藏书家所宝,流传不广。汲古阁刊《唐三高僧诗集》不仅被多数书志所著录,后续的很多丛书亦多据其而抄录或影印。例如,《四库全书》收录三家诗集,抄录的底本一律采用了汲古阁刊本;释明复主编《禅门逸书初编》所收三家诗集,皆据台湾“国立中央”图书馆藏汲古阁刊本而影印。今人整理三家诗集,毛晋汲古阁刊本或为整理底本,或为重要之参校本,其文献价值还是值得重视的。

三、“唐三高僧诗”并称的文学批评史意义

皎然、贯休、齐己在唐代即已获得了较高的诗名。皎然时号为“释门伟器”,与颜真卿等僧俗在湖州联唱,上达天听,朝廷下诏命湖州刺史于頔取其文集入集贤院。贯休则世家业儒,通内外之学,工书画,所绘罗汉,形骨古怪,悉皆梵相;又精研风什,屡以诗谒诸镇帅藩王,蜀主王建署号“禅月大师”,赐赉优渥。吴融认为晚唐诗坛可以接续李白、白居易之遗风者惟贯休而已:“太白、白乐天既殁,可嗣其美者,非上人而谁?”[9](P2)齐己则因与郑谷“一字师”的故实广为人知,徐仲雅以为有“宰相器”,并以“格古”“意新”“调雅”“语奇”评价其诗。[19](P8650)唐五代之后,皎然、贯休、齐己诗名同样影响深远,很多诗文评、诗歌选本都会评价其人其诗,但是,将三家诗并称为“唐三高僧诗”,则始自毛晋。

文学并称是中国古代文学批评的一种独特现象,近年已引起了不少学者的关注。一般而言,文学并称是用简洁明快的形式整合某些具有关联性或相似性的文学因素,形成专有称号,像“屈宋”“三曹”“王孟”“李杜”“皮陆”“岭南三大家”等,或因创作风格相近,或因交游密切,或因师承、宗亲、地缘等关系而并称在一起。文学并称一旦被广泛接受,便犹如符号一样表征他们之间的关系,实际是一种直接而简明的文学批评方式。毛晋将皎然、贯休、齐己之诗并称为“唐三高僧诗”,显在的因素是因为他们都是唐代高僧,但从更深层次来看,毛晋并称三家诗并非偶然兴到之举。他在《白莲集跋》约略透露了其并称三家的初衷:

赞宁作唐三高僧传,未甚详核。余各就其诗句拈出数字。如休公云:“得句先呈佛,无人知此心。”昼公云:“不因寻长者,无事到人间。”己公云:“未曾将一字,容易谒诸侯。”道价诗声,和盘托出,可作三公自传。[10](P135)

检赞宁《宋高僧传》卷二十九、卷三十“杂科声德”分别有皎然、贯休、齐己小传。所谓“声科杂德”,乃唐道宣《续高僧传》所创僧传“十科”之一,系仿自梁慧皎《高僧传》“唱导篇”,一般置于全书之末,不无轻视之意。毛晋似不满赞宁所为,引三家诗句,以为他们不惟徒然以诗鸣世,实亦“道价诗声”并著。从此一层面看,毛晋并称三家,意在抬高他们在丛林和诗坛的地位。

毛晋并称三家的最根本原因还在于他们具有比较相近的创作风格。皎然、贯休、齐己之诗虽呈现出各自的个性色彩,但有一个非常明显的共通之处,即皆追求一种“清”的美学风格。蒋寅曾对皎然之诗作过统计,总共479首诗中竟出现125个“清”字,平均不足四首即含一“清”字。[20](P363)依其思路,我们统计出齐己诗中的“清”字出现了150多次,贯休诗中更达166次之多。诗歌中大量出现类似于“清”这样的修饰语,本身便是其风格的显在表征。事实上,历代诗论家们亦多以“清”或与“清”相关的范畴评价他们的诗歌。例如,于頔评皎然:“师古兴制,故律尚清壮,其或发明玄理则深契真如,又不可得而思议也。”[14](P2)胡震亨评皎然“清机逸响,闲淡自如”[21](P81)。齐己之诗,郑谷赞曰“格清无俗字,思苦有苍髭”[22](P9391),胡震亨则评曰:“诗清润平淡,亦复高远冷峭。”[21](P81)贯休之诗,较前二者更显激切豪宕,集中伤时悯乱之作,颇发悲愤苍凉之思,直是经生面目,后世评价亦多以为其得之于“豪”,而失之于粗,然仔细寻绎贯休反映其僧侣生涯之作,仍不出于水边林下之风流。

值得注意的是,在中国诗禅史上,人们素来喜欢三家并称诗文僧的现象。南宋国清寺僧志南曾刊行寒山、拾得、丰干诗集,称他们为“国清三隐”;元代释梵琦赓和寒山、拾得、丰干三人之诗,则称他们“天台三圣”,故世传三人为“三隐”或“三圣”。元代丛林中又有三位著名的诗僧——觉隐德诚、天隐元至、笑隐大,高士明曾将他们的诗集都为一集,亦名曰“三隐集”,“诗禅三隐”之名遂不胫而走,振声丛林。明万历年间,金陵长干寺出现了三位诗僧——憨山德清、雪浪洪恩、湛怀义钦,金陵人周晖曾选录三家诗,并称为“长干三僧诗”。[23](P6793)。毛晋将皎然、贯休、齐己并称为“唐三高僧诗”,可能也受到了这种传统的影响。另外,他还曾合刊过晚明苏州华山寺三僧诗集——通润《二楞庵诗卷》、释慧浸《水田庵诗卷》、释明河《月明庵诗卷》,且并称为“华山三高僧诗”。

其实,早在唐代就出现了三家并称的现象,只不过当时所称三家并非皎然、贯休、齐己。释赞宁《宋高僧传》卷十五载:“建中、贞元已来,江表谚曰‘越之澈,洞冰雪’,可谓一代胜士,与杭标、霅昼分鼎足矣。”[24](P370)又曰:“霅之昼,能清秀;越之澈,洞冰雪;杭之标,摩云霄,每飞章寓韵,竹夕华时,彼三上人当四之敌,所以辞林乐府常采其声诗。”[24](P374)“霅之昼”即皎然,“越之澈”即灵澈,“杭之标”则道标。中唐江南所传谚语,表明人们即有三家并称的意识。这一谚语一直流传到北宋,释契嵩《镡津集》卷二十《三高僧诗(并叙)》谓:“唐僧皎然、灵澈、道标以道称于吴越,故谚美之曰‘霅之昼,能清秀;越之澈,如冰雪;杭之标,摩云霄’。吾闻风而慕其人,因谚所谓遂为诗三章,以广其意也。”[25](P610)另,释惠洪《石门文字禅》卷二十五《题澈公石刻》也记载了这一谚语,并称:“予视三人者,在唐号以诗鸣者尚多有,而后世敬爱之者以其知所守而已,文字不足道也。”[26](P495)然而,道标未见诗集流传。灵澈诗集,刘禹锡《澈上人文集纪》中称,其诗原有二千首,勒为十卷,又有“接词客闻人酬唱,别为十卷”[27](P240)。检《新唐书·艺文志四》录为《灵澈诗集》十卷,又僧灵澈《酬唱集》十卷,但马端临《文献通考》卷二四三则仅录《灵澈诗集》一卷,盖宋元时已散佚。今所见灵澈集一卷,不足20首,与灵一诗二卷、清塞诗二卷、常达诗一卷,合为《唐四僧诗》,见收于《四库全书》。盖因道标、灵澈诗在后世流传不广,中唐时流传的谚语逐渐失去意义。人们更多的是将皎然、贯休、齐己相提并论。例如,元人张之翰《跋林野叟诗续稿》云:“诗僧莫盛于唐宋。唐宋才百余人,求其传世大家,数不过如皎然、灵澈、贯休、齐己、惠崇、参寥、洪觉范,余则一咏一联而已。”[28](P553—554)值得一提的是,在毛晋校刻《唐三高僧诗集》之前,柳佥也曾萌发过将三家诗集合刊并行的意图。他在重抄齐己《白莲集》所作的跋文中说:

《陈氏直斋书解》云:唐僧齐己《白莲集》十卷,《风骚旨格》一卷。今兼得之,为合璧矣。原书北宋刻,传世既久,湮灭首卷数字,尚俟善本补完,与皎然、贯休三集并传。嘉靖八年岁乙丑,金阊后学柳佥谨志。[29](P641~642)

柳佥重抄三家诗集时为嘉靖年间,距毛晋不远,而且毛晋亦曾递藏有柳佥抄本《白莲集》,因此,可以认为,毛氏所刊《唐三高僧诗集》极有可能直接受到了柳佥的启发。

毛晋刊刻及并称三家诗,除具有较高的文献价值之外,还具有重要的批评史意义。以往人们在讨论唐代诗僧时,虽也经常提及皎然、贯休、齐己,或两两组合,或三家并置,但总会夹杂灵澈、灵一、无可、处默等人。入清之后,惟三人并称的情况越来越普遍。例如,《四库全书》收录三家诗集,不仅采用了汲古阁刻本,馆臣还特别指出:“唐释能诗者众,其最著者莫过皎然、齐己、贯休。”[15](P1700)清代文人在为释氏诗文集作序时,皎然、贯休、齐己往往被作为评价僧诗的标准。例如,梁佩兰为释愿光《兰湖诗选》所作序中称:“昔有唐高僧诗,推杼山、禅月、白莲。”[30]杨长缙为释行己重刻《松窦诗集》所作跋中称:“至论僧诗,则取皎然在唐诸僧之上,若齐己、贯休辈,皆弗及也。”[31]钱陆灿为释律然《西庵草》所题序称:“文如是,而加之以学问,何患杼山、齐己、禅月不可至?”[32]从某种意义上说,皎然、贯休、齐己实际上成为了僧诗创作的典范。鉴于汲古阁书版在清代的广泛流行,这些文人很可能直接受到了毛晋并称三家的影响。

自东晋以还,释子即成为中国古典诗苑重要的创作力量,因其独特的身份、信仰、生活方式,他们创作的诗歌自会呈现出与文人不同的特质。但是,正如佛门内部教派纷呈、枝系繁茂一样,僧诗创作也出现了不少风格流派:或阐理发微,言说玄理,如支遁、慧远者;或体格侧艳,得艳情三昧,如汤惠休、宝月者;或庄谐并重,警策流俗,如寒山、拾得者;或逗引机锋,绕路说禅,如善昭、重显者,不一而足。而皎然、贯休、齐己三家之诗代表的则是另一创作风格,他们更多的是效法文人之体,写僧人本地风光,匠意幽深,务致清逸。毛晋并称三家之诗,实际上是用最为简明、直接地方式揭示出了中国古代僧诗创作的一种重要范式。