从自我到他者

2015年1月,斯坦福大学发生一起性侵案。犯罪嫌疑人特纳是一名曾参加过奥运会预选赛的游泳新星,法官仅判处他6个月的有期徒刑。

2019年,受害者用自己真名香奈儿·米勒出版了一部回忆录《知晓我姓名》,在讲述自己作为一名性侵幸存者疗愈与抗争的历程时,她的叙述人称在“我”和“你”中跳跃切换。

“特纳不知道受害者的身份。……他和受害者玩得很开心,并称她似乎也很享受这个过程。”享受。我盯着这个词……这感觉就像你眼睁睁地看着狼被割断了绳套,而有人在你耳边悄悄说肉已经缝进你的口袋了。

她在试图与自己交谈,使用第二人称“你”来指代自己。

……你去兄弟会然后被侵犯?你在想什么?我在大学里就听说过,兄弟会上的大一女生就像屠宰场里的羊。我知道你不应该走进狮子窝,因为你可能会被咬伤。……似乎一旦你顺从地走进兄弟会的大门,所有的法律和规定就停止了。

她再次使用“你”,但这一次,并非用来称呼自己或是指代某个特定的人。而是根据自己的经历推己及人,使用这一第二人称指代像她一样的年轻女性。

她其实不知不觉,采用了叙事疗法中的一种方式来自我治愈。

叙事疗法认为,叙事其实就是说故事,所使用的语言会在叙事过程中对人的思维和心理产生干预,故事决定我们如何塑造生命经验,因此需要对话语权力的模式进行解构与重构。20世纪80年代,澳大利亚临床心理学家麦克·怀特(Michael White)基于对福柯知识与权力关系的思考,提出人之所以会产生心理问题,是因为受社会主流文化影响的主控叙事,与个体实际生活经验之间产生了矛盾。社会主流文化通过引导社会评价体系来塑造社会成员,当主控叙事对个体生活带来的压制性达到一定程度后,个体就会形成消极的自我认同,认为自己的行为无法达到社会主流标准。

因此,叙事疗法的主要目的就是恢复叙事主体对生活的主导性,通过重新定义关键性生命经验(找到并丰盈此前被主控叙事压制的支线故事);将问题和“我”分开,客观外化;使事件形成连贯叙事,达到因果认识与领悟,构成自我的连续感,从而改变认知,重构自我,实现个体自己的故事。

从“我”到“你”——“疏远式自语”

的叙述重构

“疏远式自语”指的是在叙述时,通过直呼己名的方式或非第一人称代词(例如“你”“他”“她”“人們”“人”)来指代自己,表达观点。

比如第二人称“你”,既可以以对立的方式使用,用来指代与之对话的对象,比如“你好吗?”,也可以用在陈述中,超越时间或空间,泛指人类,比如,“在面对挫折时,你应该勇敢地、微笑地迎接它”。密歇根大学社会心理学博士Ariana Orvell和Ethan Kross、Susan A.Gelman一起进行了6个交叉实验后发现,当人们经历了负面的事情后,就会用“泛指的你”来将个人的负面经历放大并广泛化、常规化,把原本非常私人的痛苦放到普遍现象中去理解,使之成为“普世道理”。

在描绘一个人最私密、最独特的经历时,却反而使用泛化的人称,这似乎是自相矛盾的。但其实,这是一种语言保护机制,人们通过使用它来摆脱个人的视角,把自己当成外人,用更客观的方式从自身的教训中总结出某种更广泛的意义,获得超越自我的思考。一个简单的“你”字,就能使人们和糟糕的回忆保持更大(也更安全)的心理距离,并从中总结经验和教训。“你”,因此具备了强大的意义生成功能。

先来看看笔者本人以走走之笔名发表于2020年第4期《人民文学》的中篇小说《想往火里跳》。小说共6章,每章分上篇、下篇。上篇为第一人称叙事,下篇为第二人称叙事。在创作谈部分我简单介绍了写作手法。“因为想直抒胸臆,所以采用了第一人称叙事者。……然而创作终究是创作,主观叙事很容易情绪失之中肯,为此我引入了相互对照推进的第二人称叙事部分,让这个声部有意无意地不断剖析自我。这种‘我和‘你的对话,让我找到了合适的节奏,也提供了反思的线索。如果说有遗憾……尽管我使用了‘你作为第二声部,试图拉开距离,但还是有些怨气有些开脱。不过,写作这个长篇,首先是为了我自己……”整部小说主要围绕小微企业创业者的艰难,“那时我觉得,如果不把那个我身在其中的漫长冬天讲完,就不会迎来春天。”

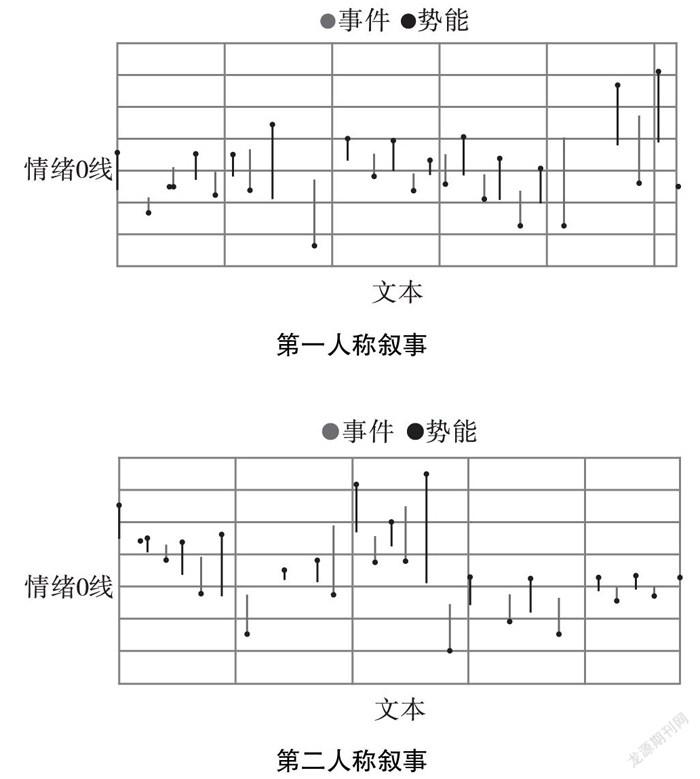

作家的一大特性之一是能通过语言来抵达任何特定的经历,从而表达自身立场。然而再丰富的感知、思想和情感,都可以被分词技术分解为词与词,再通过情绪计算方式,较为精准地计算出文本的情感信息。前面提到人称转换所带来的心理距离可以帮助人们对自己的处境进行不同的思考,从而促进情绪调节,为此我首先分别观察了小说中第一人称叙事部分和第二人称叙事部分,都有哪些不同的情绪反应。(如下图,自情绪0线向上为正向情绪,向下为负向情绪)①

第一人称叙事

第二人称叙事

使用第一人称“我”的沉浸式视角叙事部分,正向情绪点12处,负向情绪点13处;第二人称叙事部分,正向情绪点19处,负向情绪点8处。以“你”这样一个“疏远式自语”的机制叙事,通过推己及人的大众指代,使用局外人的视角反思负面经历,叙述者本人的视野也会因此不再局限于一人一事一时一地,原来自己所经历的(负性)事件只是更广泛社会现象的一部分,而非仅仅发生于自己身上,由此,原本私人意味浓烈的感受变得一般化,这种抑制的手段看起来产生了明显上扬的积极情绪。

西方相关实验研究表明,当人们反思个人负面事件的时候,使用疏远式(相较于沉浸式)的自我交谈方式更能帮助人们通过局外观察者的视角来思考自身经历(Krossetal.,2014),并且在多种情形下都可促进情绪调节。(Dolcos&Albarracin,2014;Kross&Ayduk,2017;Krossetal.,2014;Leitneretal.,2017)

比如,在准备容易引起焦虑情绪的演讲任务时,演讲者若被提示使用“疏远式自语”策略,就会更倾向于把即将到来的演讲视为他们可以应对的挑战,而非他们无法控制的威胁。(Krossetal.,2014;Streamer,Seery,Kondrak,Lamarche,&Saltsman,2017)。这一类演讲者还表现出了较低的焦虑水平(Krossetal.,2014)。

也就是说,叙事时越多使用“你”,就越能将自己置身于远离时空、远离自我的角度(Orvelletal.,2017)。心理距离的增加与重构水平(即对事件的不同思考方式)成正比。

还有研究表明,当人们处于需要控制自己的思想、感觉或行为的情况时,为了促使思想从负面经历中提炼出意义,采用疏远式自语(自发地使用“你”指代自己)的可能性相比于沉浸式自语(使用“我”指代自己)的可能性要高出将近5倍(Orvelletal.,2017)。这些研究表明,当所处情形需要情绪调节时,人们会直觉性地从默认的沉浸式视角转变为疏远式视角。

这两种语言学机制在幼儿时期即有体现,实验证明,人类幼年即拥有通过语言工具把视角从沉浸式切换到疏远式的能力。比如,如果指示4岁或5岁的孩子使用疏远式自语,他们在完成任务中的表现则会提高,而且能增加他们在无聊任务中的毅力(White&Carlson,2016;Whiteetal.,2017)。当要求幼儿从负面的假设事件中寻找意义时(相比于重现事件而言),研究发现,5岁的儿童也会自发使用“你”来进行反思,这说明他们有能力将负面经历概括性地理解为更广泛的现象(Orvell,Kross,&Gelman,2019)。

也就是说,通过有意识更换自我指代的词语,就能从沉浸式视角转换为更远距离的视角,如同杠杆一般,通过增加心理距离来促进情绪调节。

既然这些语汇转换相对自然无缝地发生,这一语言学特征又很容易被观察到,它们是否可以充当窗口,使旁观者洞悉写作者当时的情绪,为写作者情绪调节的主动介入提供一条相对轻松的路径呢?

疏远至沉浸,通途至曲径——叙述重构的

消极力量

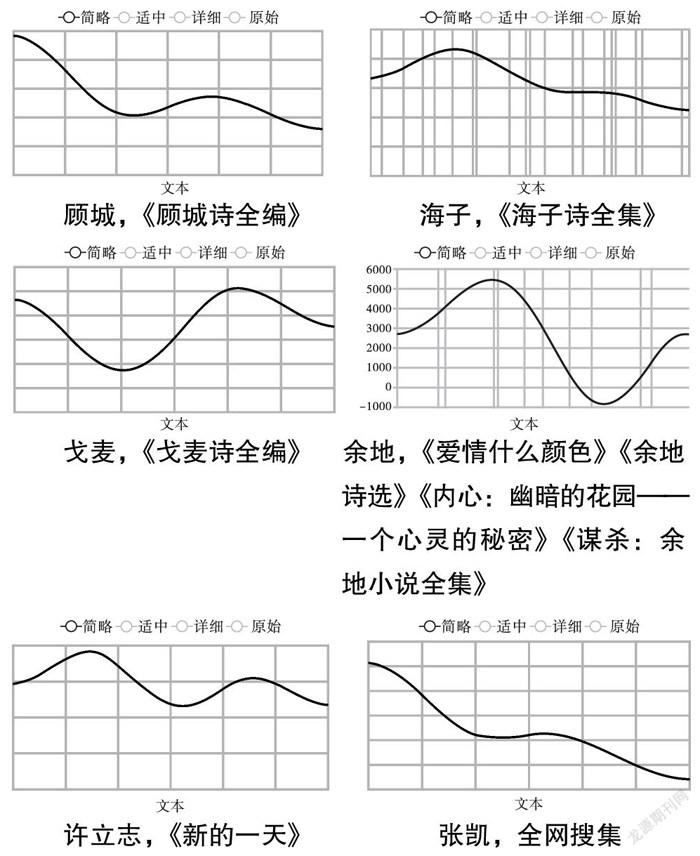

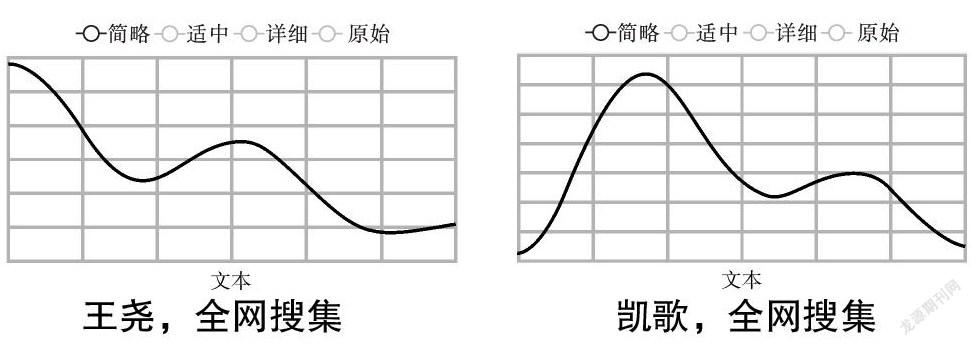

这部分的探索,我观察了8个自杀而死的诗人们,他们分别是:顾城(自缢,1956—1993);海子(卧轨,1964—1989);戈麦(投水,1967—1991);余地(割喉,1977—2007);许立志(跳楼,1990—2014);张凯(烧炭,1993—2019);王尧(跳楼,1994—2015);凯歌(自缢,1995—2016)。导入软件时的文本均按照时间顺序,竖线代表不同写作年代的划分。

在法国作家迪尔凯姆所著的《自杀论》这本著作中,自杀被分为三种类型,分别是逃避型、利他型和动荡型。在“身体发肤,受之父母”的传统儒学观念贯彻下,自杀在中华民族的体感上从不是一个光彩的词。

然而即使是“不光彩”的自杀仍可以在这三种类型中分出三六九等。从光荣感上来说,最具有可理解意义的自然是利他型。利他型的自杀者多为牺牲,为了民族大义或是更广阔的人民群众利益,不惜以自己的生命作为代价,所谓“我以我血荐轩辕”。而下一阶层的动荡型自杀虽然没有像利他型一般受人崇敬,但却可以激起他人另一种情绪,那就是同情。动荡型自杀指的就是在动荡不安或是危难困苦的形势里不得不自杀的群族。人们会将这种自杀类型上升到对其时政治经济形势的批判,或者是对当时统治者的诘难。

可以说以上两种自杀,即使在不光彩里仍有闪光的情绪元素。唯有最后一种逃避型自杀,似乎从“逃避”这个名词开始,就与“懦弱”“不负责任”画上了等号。诗人群体本身多敏感脆弱,詩人自杀似乎带有一种自作自受的意味,因为他们封闭自己,将自己陷入无法被救赎的困境。这是社会上对于诗人群体甚至是整个文人群体的刻板印象,或许有其正确的部分,但诗人的逃避型自杀是否仅仅因为他们的脆弱和敏感?在他们决绝地与世界说“再见”前,他们身边的亲朋又是否可能提早介入,将他们拖出凭他们自身力量无法抽身的泥淖呢?借助软件,首先来看看诗人们分阶段作品的情绪走向:

顾城,《顾城诗全编》 海子,《海子诗全集》

戈麦,《戈麦诗全编》 余地,《爱情什么颜色》《余地

诗选》《内心:幽暗的花园——

一个心灵的秘密》《谋杀:余

地小说全集》

许立志,《新的一天》 张凯,全网搜集

王尧,全网搜集 凯歌,全网搜集

2017年,年仅23岁的诗人左秦以烧炭的方式结束了自己的生命。他在诗作《不远处》中写道:在观音庙的不远处/五花肉卖得特别好/在肉铺的不远处/梅花开得特别好。王尧也在诗作中写过相似的意境:每一个从我门前经过的人都挂着钥匙。自我与社会的步伐不一致(即前文所言主控叙事对个体生活带来的压制性)或许是导致诗人心态崩塌的重要因素。

并非社会不包容诗人,而是诗人有自己的精神构建。而对抗这种不对等,可能有很多表现方式,比如否认自我价值,或者干脆“把自己活成了一支队伍”,不再接纳外部的评价机制。

上述8位自杀而死的诗人,除余地外,作品情绪走向分别展示了两种非常典型的自杀诗人情绪模式。(据《都市时报》李国豪报道,余地身前所提“妻子”姚梦茹的身份非真,绝症病情及“一对不足百日的双胞胎”均不存在)。

首先他们的共同点是:或快或慢,都在去世之前经历了情绪下滑,有的甚至在自杀前期突破零度情绪值,走入负向,如张凯、王尧、凯歌。他们的不同点是,类似许立志这样的诗人情绪走向有一个前后的波动变化,而类似海子、张凯这样的诗人情绪则缓慢沉郁,一直向下。

宏观掠过自杀诗人的作品情绪走向之后,我们可以得出结论:他们的诗歌文本是可以体现他们的精神世界的。在这个基础上再一次具体分析词语,观察他们在不同阶段中用词的词频变化,不能不注意到,代表沉浸式视角的关键词汇“我”字,似乎有着明确的变化特征。

这里先要明确,“我”字是诗歌写作中的高频字,本身作为第一人称视角写作特征的“我”不具备任何特殊含义。但是把“我”字出现频率的变化纳入考虑,就会有很清晰的发现。

比如海子在1987年之前的创作中,“我”字从未以高频词出现过,但1988年之后的创作,每一个阶段的高频词首位都是“我”字,同样的情况也出现在了余地的诗作词频规律上。(鉴于篇幅有限,只选择前25个高频词予以呈现,见上页表格。)

手边正好有生于1961年的诗人陈东东全部诗作的电子版,软件分析结果如图1、图2:

从早期的以“我”字为高频词,到最后逐渐褪去了“我”的存在位置,陈东东的诗作有明显外化的特征。虽然也有较大情绪波动,但诗作的情绪值一直保持在0线以上,此后则越写越开阔,呈现稳步上升的趋势。

弗洛伊德认为,人除了天生具有一种生存愿望外,还天生具有求死的愿望。他把这种求死愿望阐述为:它在每个生命体中起作用,极力把生命体推向毁灭,减少生命体的生命力直至使它回到原来的无生命状态。也就是说,求死愿望通常会转变为对外的发泄性。而不愿意将此发泄外化的群体转而向自身发泄,极端情况就是自杀。那么,除“我”之外,诗人的死念又是否能通过用词的偏好及早发现一些端倪呢?

选择在21岁以跳楼方式结束自己生命的诗人王尧,写过一首名为《隐喻》的短诗,全诗内容是“3点是个隐喻的时刻,3点不到,一切尚早”。他自杀的时刻刚好是2015年5月3日的下午3点。这是一个狭窄的巧合,但似乎又隐隐说明了他自杀时的自发性。

相较于其他诗人的死亡方式,顾城是用斧子砍死妻子并自缢结束生命,这一方式是更激进残暴的,通过软件分析他的诗作,总结出了他不同阶段的用词变化。发现“斧子”一词从创作前期的从未出现,到创作中期以1~2次的频率出现,一直到遗作《英儿》中,出现了4次,还包括3次使用了“砍”一词,1次使用了“砍杀”一词。词频变化与前面所说的自杀自发性结合起来,还可以得到一个发现,那就是诗人似乎是不避讳传达自己发泄倾向的,更愿意在诗作中分享自己的精神状态。(这样我们也才有机会通过诗人的文字和具体行动,发现一些蛛丝马迹的显影。)

即使是采取相对平和方式自杀的诗人,其用词选择上流露出来的发泄性依然明显。例如以烧炭方式结束自己生命的张凯,“空气”“翅膀”“呼吸”等词汇均是在其诗作中出现的高频词。但就像未经训练的普通人在日常生活中,难以通过个人行为或语言准确判断出另一个人的抑郁倾向乃至自杀倾向一样,在没有自杀前提的阅读下,这些词汇是轻柔美好的,然而同一个词汇,其代表的发泄力度在自杀者和普通人眼中是完全不一样的。也就是说,发泄性已经在自杀诗人心中埋下了伏笔,比起用语言或伤害行为把这种发泄性传递出去,自杀者将发泄性全部付诸自己身上。

如果说,发泄性的内化是自杀的最终动因,那么愿意将发泄性转化为情绪并自然流露出来,压抑的心情是否有可能得到较好的抒发呢?

发泄性行动具体转化为情绪的表征可以是“黑暗”“黄昏”“阴影”等负向情绪明显的词汇,这在陈东东的三阶段写作中都是高频出现的,但在陈东东第三阶段的写作中还出现了一个很特别的高频词“虚空”。由此想到,如果只是将发泄性内化为同样强度的负性情绪,再表达出来,并不能真正避免自我伤害。(比如台湾青年女作家林奕含,虽然书写了《房思琪的初恋乐园》,讲述自身少年时遭国文补习老師性侵经历,但最终仍选择自杀。)重要的是,通过一次次有意识的书写训练,将原本高负性强度的情绪逐渐缓和下来。

但大多情况下,这种内化—缓和的能力并非自己可以掌握。情绪的组成包括思维、感觉以及最终表示出的行为,有一系列复杂的动因和组成形式,日常生活里,我们说的“控制情绪”大多只能控制到行为这一层面,然而更深层次的思维、感觉等,则是由我们成长路径上很多因素综合形成的。比如面部表情是最常见的情绪行动方式,现在常说的“微笑抑郁症”也是控制自己外部行动但实际并未解决最深层思维问题的最好体现。诗人大多思维敏感,情绪也就更复杂。因此诗人的自杀现象可以分析,甚至提前介入,但不一定可以避免。海子在自杀两个月前写下的《面朝大海,春暖花开》,全篇虽然表明了诗人自己对于内部精神世界与情绪世界的逃避,但依然积极探寻着一个向阳的现实状态。

综上所述,自杀诗人已经做到了控制情绪的最高行动,那就是用最终的行为本身抒发出自我的发泄性。与社会的无法兼容,因权力缺失而怀疑自我在社会中的地位,从而越发封闭自我,强调自我角色,形成以“我”为中心的闭环,或许是自杀诗人都经历过的心理路径。

Peter Belmi和Jeffrey Pfeffer两位学者在关于权力与死亡关系的研究中,提出了这样一种假设:对权力的渴望可能部分来自另一种极其重要的动力——对死亡的恐惧。

这里的权力可以引申为社会地位、社会名誉等一切代表自我价值实现的象征。具体到诗人身上,其实很难完成这种自我价值的表象化,也就是权力的兑现。诗人重视自我的精神世界,一方面不愿意与主流观念为伍,另一方面因为人的独特社群性特征,又需要更多的人对其进行承认,这种原始的矛盾感无法让诗人从中得到解脱,最后的结果就是诗人越来越自我封闭,因为不与社会交往,就不必接受社会传统理念里对人生价值的判断,这也是为什么自杀诗人里多有“我”的运用频次越来越高的例子出现。

该研究还提到:拥有权力可以减轻人们对死亡的恐惧,相反,死念可以增强人们获取权力的动机。

这句话的前半部分与诗人的现状贴合,后半部分要正确理解“死念”,产生死之念头不等同于自杀的具体动作。在理想与现实差距的刺激之下,死念的产生很普遍,但是在死念之下获取权力的方式是平衡理想与现实,基本上指降低理想化。产生了死念并付诸行动的诗人,没有采取平衡理想与现实的方式,而是继续追求理想的高度,不惜直接放弃这次博弈。

人是社会性的动物。马克思·韦伯在《未来简史》中也提到,人类是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。人类很难超脱社会独自生存,反向推断,一旦“我”的观念已经高于社会的观念,人的思维就很容易走向痛苦的极端。但这种把“我”安放于社会,适应社会规则的能力并非每一个敏感的灵魂都具备。与其说不具备,不如说有一些人不愿意具备。这也让诗人的自我了断蒙上了某种必然性的冷酷面纱。

同为诗人的严彬在写给王尧的悼词中写道:“他是一个沉溺于安静的黑暗之中、具备死亡天性的人。”这里说到的“死亡天性”正是以文字的形式表露在了自杀诗人的诗作之中,他们并非把死亡当作悲伤的句号抑或便捷的解脱,而是一种由通途至曲径的必然,这种必然或许不带悲剧色彩,当然也算不上好事一桩。它像生活里的所有存在一样只以其本来的形式存在,当我们发现它时,可以排兵布阵般地复盘,对于诗人本身,一定还有更具体的事件性原因,但那些事件性原因,很可能只是造成诗人自杀后果最薄弱的一环。

减少了6倍的恐惧情绪

——叙述重构的积极力量

此前有机会参与南京大学历史学院数字人文研究中心主任王涛教授领衔的“口述史分析平台”的开发工作,过程中他提到,南京大學口述历史专家武黎嵩副教授曾带队完成“南京大屠杀幸存者个体生活史”项目,采访过112位幸存者,其中,有一位幸存者的表现与其他受访者都不太一样……鉴于这位幸存者已经去世,我只能聚焦其口述自传的文本部分。

在武老师看来,就口述史而言,主观性总是不可避免地存在。对于这样充满主观可能的文本,是否能以数据的客观中立立场,帮助研究者发现端倪,深入思考呢?

用于此次分析的文本是广大读者市面可见材料,即最终出版物《被改变的人生:南京大屠杀幸存者口述生活史》(张建军、张生主编,江苏凤凰文艺出版社2018年1月出版),而不是团队最初的46万字幸存者口述自传稿。书中只选取了30位幸存者关于大屠杀期间的口述。

此次分析,作为一次不成规模的小范围路径探索,仅选择了两位幸存者李高山、夏淑琴的口述部分。其中李高山老人就是让南京大学口述历史团队记忆深刻的幸存者。李高山(1925年2月24日—2018年2月25日),男,广东省茂名市高州县(今高州市)人,10岁参军,南京大屠杀那年12岁,时为粤军一五四师三营三连勤务兵,参加了南京保卫战,南京失陷后被日军抓捕,自述两次从日军枪口下死里逃生。

夏淑琴(1929—),女,自述1937年12月13日,全家祖孙9口人中7人遭日军杀害,时年8岁的她在身中3刀后,因昏死过去幸免于难。她是南京大屠杀受害者在中国法院对日本右翼提起诉讼的第一人,在国内取得胜诉后,又发起对日本右翼势力作者的反诉并胜诉。

此次探索性研究仍然是在分词成表的基础上按词语类型重新分类统计,结合软件里的六种情绪分析功能观察异同。

“我”“你”的使用占比与自我指涉有关。此前已经论述过,增加心理距离,有助于促进在各种情况下的情绪调节。和夏淑琴相比,李高山的视角显然不那么自我沉浸,甚至有些疏远。这种“自我疏远式”的视角,也体现在他更少谈“过去”这一方面;他对南京大屠杀这一特定创伤事件的因果的理解(包括起因和结果,如“因为”“由于”等词),可能也有助于他更好地应对这一人间惨剧,至少能减轻第一人称视角中典型的“自我造成”感。

李高山的口述部分,恐惧情绪占比5.12%;夏淑琴的口述部分,恐惧情绪占比43.59%。结合他们“死亡”词占比分别为0.005、0.014,显然,他的用词表明,他的思考方式,有效地改善了情感基调。

在心理治疗界,目前已知的临床写作疗法(writing therapy)非常重视叙述重构的力量。这种力量既有正向的,也有负向的。而和传统研究的认知情绪调节策略相比,仅仅将自我表述词有意识地转换成他者表述词,就能改变自我认知变化,进行情绪调节,应该说,是非常简易可行的。(传统研究的认知情绪调节策略包括:在涉及对负面经历的反思时,建议脱离经历,使用观察者的角度来重新观看;乐观地重新诠释经历的刺激点,或重新分析事件的本质情况等。但实施这类传统的情绪调节策略,在认知上十分费力,需要依靠大脑前额叶回路,才可有效地下调大脑其他部位的情感加工,尤其是那些涉及产生情感反应的大脑部位。)

谨以此文抛砖引玉,期待更多学者研究出更多语言距离指标,帮助人们及时洞察叙述的力量,以及写作者重构叙事的可能。

【注释】

①本文图表、数据均由谷臻故事工场研发“一叶·故事荟”软件生成,如欲进行相关类似数据统计和分析,可登录网站:https://read.laixi.pro/.

(走走,本名曹亚男,中国人民大学文学院创造性写作博士生)