刘野:怪诞色彩下的悲伤

艾佳

刘野是我国当代著名艺术家,但是刘野本人更愿意承认自己只是个“画画的”,而不是艺术家。

关于自己的创作,除了限定必须是“手工绘画”,此外不做任何设定,他说:“其实所有绘画的原因都是出于首先画一张画,而不是画什么。”在刘野看来,绘画的动机本来就是模糊不清,而作为一个观众,“永远不要对一个艺术家画什么过于迷惑,其实有时候并不似想象的那么重要。”

这,也许是观看刘野绘画的唯一前提。

艺术启蒙

1964年,刘野生于北京。他的父亲是一位儿童文学作家,母亲是高中语文老师,即便在“文革”时期,他也得以浏览父母的那些“藏”书,比如《安徒生童话》,或是有着奇怪插图的《马雅可夫斯基选集》。

在他五六岁的时候,父亲的一位朋友、《金光大道》插图的作者李培戈,建议他进行一些正式的素描练习。于是,刘野开始临摹父亲从图书馆借回来的《门采尔素描》《王式廓素描》,他几乎把后者完整地临了一遍。

痴迷画画的刘野还偷看过父亲的美术日记本中的一幅徐悲鸿人体作品,并把《安娜·卡列尼娜》书中的插图全部撕下来,订成一本小图册,这样读起来是方便了,但也惹得父亲非常生气。

从10岁到15岁,刘野正式跟随着美院的一位老师学画。到了1980年,被同学怂恿着一起去报考北京工艺美校的刘野,最终考入该校的工业设计系。也就是在那里,刘野第一次接触到蒙德里安,学习了立体构成、平面构成和产品设计。

在他看来,工艺美校就相当于一个“二手的包豪斯”。他曾说:“直到现在,我都深受包豪斯的影响,因为我学习的不是美院附中那种苏派的美术,而是Design——设计。”这一经历背景,无疑有助于读者更好地理解刘野绘画中的“平面性”。

1984年,刘野从工艺美校毕业,被分配到北京工艺美术总公司职工大学的设计研究所工作。2年后,他以文化课410分的高分考上中央美院壁画系。在他的同学里,就有后来以熊猫形象做艺术而著称的“天才艺术家”赵半狄。

1989年,中央美院还没毕业的刘野,在朋友的介绍下,参加了柏林艺术学院的考试,随后便远赴德国,师从沃尔克·施特尔兹曼,直到1994年毕业回国。

1992年,柏林本土画廊——Taube画廊的老板克劳斯在逛展览时,无意间看上了刘野的一张小画。他根据展讯找到了刘野,见面后,克劳斯请他饱餐了一顿意大利菜。席间,克劳斯惊异于眼前的这个年轻人,拥有绘画天赋却要浪费时间去打工。他当即向刘野表示,希望他停止打工,安心画画,准备举办展览。从那时起,刘野开始用單纯的、童话式的绘画语言来讲述大人们的故事,并延续至今。

第2年,Taube画廊为刘野举办了《刘野Ⅰ》的个人展览,10多张大大小小的作品开展后就被销售一空,他瞬间变成了当时班上最突出的学生。不仅如此,1995年,即他回国后的第2年,现任佩斯北京总裁的冷林策划了展览《世说新语》,刘野是3位参展艺术家之一。

“相当特别,相当清新”,冷林第一次面对刘野的绘画时发出这样的惊叹。这是刘野回国后举办的首次展览,在国内艺术界引发了强烈关注。同年,瑞士驻华大使、收藏家乌利·希克开始收藏刘野的作品。

卡通表象之下

刘野作品的标识性很强。人物大多是圆圆的脸盘、大大的脑门、瘦瘦的身材,样子很单纯,偶尔空着手,偶尔捉着画板,偶尔拿着利刀……

比如,红色远山前持着短剑相向的2个小女孩,她们看上去面无表情,你几乎看不出她们有任何喜怒哀乐,但事实真的如此吗?你只能通过画面来揣测。仔细看这些小女生,她们的额头非常硕大,眉眼间距极宽,鼻梁很塌很小,樱桃小口,有种幼稚感,令人想起奈良美智的萌坏女孩。她们的穿衣打扮不时髦,有点像上世纪80年代的学生装,有人说,用现在流行风格来形容的话属森女系。

有人认为,这些作品画面美丽、可爱、明亮,很欢乐。不过也有人说,欢乐背后隐藏着一股忧伤。

对此,刘野轻描淡写道:“谁又能完全把握自己的命运呢?正像阮玲玉、周璇、张爱玲一样。”喜欢刘野的人一定留意到,这几位女性的确是他欣赏的。2002年以后,刘野创作了一系列以中国著名女性为主题的肖像作品,其中就包括了阮玲玉、邓丽君与张爱玲等。

这些画中人脸上的光采、光与暗的强烈对比,传达出一种戏剧舞台感,不禁让人想起荷兰大师维米尔的《戴珍珠耳环的少女》。舞台感是刘野常用的手法,这与他父亲是一位编剧有关,刘野把戏剧般舞台浓缩在一个个画面上,讲述人间百态。

“很多人看了我的画说特别欢乐、特别幸福,其实,我的画里边有一种特别不快乐的东西,被乍看上去的那种欢乐幸福蒙蔽了。”那么,刘野究竟想透露出什么呢?

以周璇为题,她象征了一种红颜薄命的悲剧命运。

周璇在上世纪三四十年代红极一时,是蜚声海内外的一代歌星、影星——歌曲《天涯歌女》脍炙人口,主演的电影《马路天使》被选为华语百大电影。但她华丽的舞台形象背后却是一连串坎坷的经历:终生寻觅亲生父母而不果,受尽养父母的敲诈,先后3次失败的婚姻,被第3任丈夫骗尽积蓄,最后发疯至死。即使那些聪慧美丽如周璇者,也难以掌握自己的命运。

刘野创作这个悲剧角色时,选择以童话人物的方式来呈现周璇,通过甜美又带点稚气的笑容,营造一种可爱、幸福的印象,一如周璇在银幕上完美的形象。银幕与真实存在强烈反差,这是中国文学中所讲“以乐写哀,哀更显哀”的美学表达原则。如果你看过卓别林的喜剧《城市之光》就会明白,以喜剧的形式来讲一个小人物的悲剧故事,观众笑得越厉害,小人物的悲惨命运就衬托得越凄凉。

1995年,与中国当代艺术拍卖市场关系紧密的吴尔鹿主持的画廊“明经第”开始独家代理刘野的画作。

上世纪90年代,他的作品就在香港的佳士得拍场上拍出过23万港元的价格;到了2005年,刘野的作品第一次破百万——《温柔地杀我》在保利上海春秋艺术品拍卖会上以121万的价格落槌。5年后的2010年,《齐白石知道蒙德里安》在北京保利5周年秋拍上以创个人纪录的2912万元人民币成交。当时,他的蒙德里安系列、米菲兔系列和女性肖像系列已经广为人知。

2008年,刘野的珍罕杰作《让我留在黑暗里》隆重登场香港苏富比7月9日当代艺术晚拍。画作尺幅宏大,乃静谧动人之诗意巨作,是刘野创作生涯巅峰造诣至臻的标志性作品。

1 . 劉野作品《齐白石知道蒙德里安》。2 . 刘野画笔下的周旋。3 . 刘野作品《让我留在黑暗里》。

刘野逐渐减少创作数量,专心磨砺自己的标志性绘画技法,淬炼转化成弥漫在灰蓝色背景中的风雪,飞雪之中茕茕孑立的是略含轻愁的女子,仿佛凌寒独自盛开的一枝梅花,是美的象征,也是刘野的自喻。尽管画面尺寸之大足以让人感觉置身其中,这张作品依然充盈着让人捉摸不透的轻盈无重;即使画面荒凉疏简,几乎完全没有故事背景,却出乎意料地浮现出浓厚的叙事氛围,引人探究其背后的故事,散发着浓厚的诗意。

画中的少女是归来还是离去?是悲中带喜还是情非得已?她秀美的轮廓在柔光中细致可见,甚至带着某种神圣的光晕。她的容长脸蛋、狭长杏眼,带着莫迪瑞安尼的忧郁,小巧的嘴唇彷佛在翕动,欲语还休。虽不是以真实人物取景绘画,而是从想象、梦境中勾划出超现实的景象,但是画中的情绪真实到彷佛直透画布扑面而来。

上海普拉达(Prada)荣宅举办的刘野个展“寓言叙事”。

刘野痴迷于法兰德斯静物画《斯蒂尔平》代表的平衡与安静,维梅尔那样超越时间和地域的魅力,有如黑暗中的明珠,散发出穿透迷雾的莹莹亮光,包裹着雪中的女子。至此,刘野的美学风格变得更加温柔,他把叙事从作品中抽离,却保留了强烈的戏剧氛围,不再说大家熟悉的童话故事,而是写更隽永的诗与短篇小说。

无论刘野还是与他同时代的艺术家,总是令人更留意他们的早期作品。

2018年,刘野个展“寓言叙事”在上海百年宅邸——普拉达(Prada)荣宅开幕。展览由德国柏林国家美术馆馆长乌多·蒂特曼策展,展示艺术家1992年以来的30幅精选画作。

荣宅,原是清末民初中国企业家、“面粉大王”荣宗敬的旧居,为上海市优秀历史建筑。2011年,普拉达出资修缮,2017年秋天正式对外预约开放。

在荣宅新生“寓言”墙上镶嵌的珐琅砖、地板上颜色丰富的釉面砖、楼梯扶手上雕刻的精致花纹、带有欧洲风格的彩绘玻璃……整座荣宅大体保留原先的设计。

刘野的作品穿插其中,让当代与历史进行相隔时空的对话——“这个展览,如同让我的作品和这个房子一起,讲了一个故事。”

在蒂特曼的策划下,展出作品并未按照时间、主题来划分,观众可自由选择观展路线。

在展厅二楼的一间房中,只展示了一件小幅作品《匹诺曹》。硕大的朱红色墙壁与这件作品的尺幅形成鲜明对比。策展人蒂特曼说:“即便这个房间再大一点,这幅画依然有足够的感染力。”

同样在二楼,另一间房分别挂着《罗密欧》《切特·贝克》以及《米菲结婚了》。《切特·贝克》描绘了这位音乐奇才的侧影。音乐是刘野创作的一部分,他喜爱巴赫,也中意爵士乐。在创作时,他往往播放着这些乐曲。

到了三楼,《张爱玲》与《阮玲玉之二》“对望”着。那里曾是荣夫人的房间。两位上世纪的知名女性,在刘野的笔下散发出不同的光彩:张爱玲身着绣花旗袍,眉眼流露出上海女性独有的精怪;阮玲玉双眼湿润,顾盼生辉,好似影片中静止着的一瞬。

除了为大家所熟知的人物画像,展览还呈现了刘野的“书籍”创作。这些作品尺幅不大,画面的主体除书本之外别无其他。刘野曾说他是“古典主义者”,这些“书籍”可作证他的艺术情怀:鲜明的写实色彩,笔触细腻,有饱满的光泽度。

在刘野的初期艺术手法中,最显著的特征莫过于不同时代与背景的元素之间的碰撞,典型的例如将个体置于外来文化环境之中:现代艺术动机与大师经典援引的结合、西方文化借鉴与中国标志性人物的结合。

刘野作品《天使合唱团》。

波普红

1994年刘野回国后,他的创作风格和题材都做了相应转换。

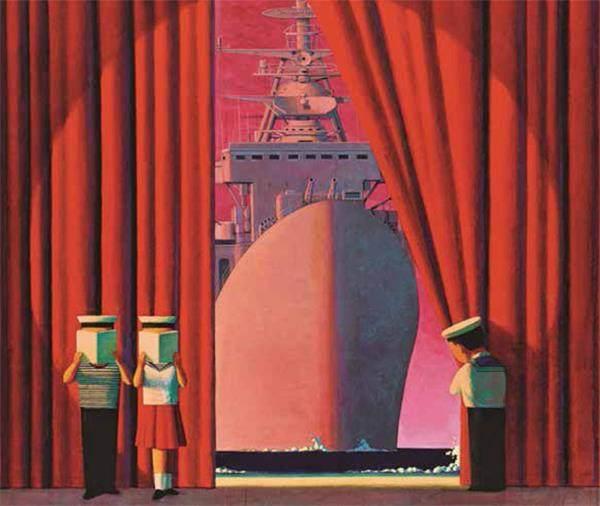

那几年,合唱团、舰队和水手男孩走进了他的画里。那些画中人都是脸盘浑圆,四肢短小,与大面积的背景色形成鲜明的对比。在接近儿童画式的描绘下,国内当代艺术盛行一时的表情符号——如大笑(《幸福的家庭》,1998年作)、晦涩伪笑(《齐白石肖像》,1997年作),与戏剧性表情(《无题》和《诗人》,1997年和1999年作)显得更具张力。此外,画中频频出现红色,它们或以红日衬托山峦,或化为剧场帷幕来烘托舞台中的人,成为他这一阶段最主要的创作特征。

刘野在上世纪90年代初期的画作,受到欧洲风格的影响似乎是显而易见的——它们让人联想到基里柯、巴尔蒂斯,甚至是更为久远的北欧文艺复兴的绘画。颜色沉着,笔触丰富,意象繁多而故事弥漫。

但渐渐地,叙事性减弱了,曲线减少,而直线增多。当然,刘野有其幽默的一面,《齐白石知道蒙德里安》就是一个明证,哪怕是那些带有蒙德里安标志,或被误读为带有意识形态批判的作品,其实也带有某种轻微的戏谑和嘲讽。

它们是可爱的、鮮明的,是迷你版的舞台剧,是无数少女会“粉”的那种小情绪。

刘野的另一部分画作则是性感的,或者说是被蒸馏过的,呈现出性冷淡气息的性感。场景是静谧的,情欲的意味犹存,但更多地是在唤起一种爱怜之感,或者说,经由画家心理能量的结构性转化。

我们发现,色欲具有了一种纪念感,好像是在为某段往事创造一种可铭记的质地,尤其表现在这幅令人惊叹的《禁书2号》里。女孩身体的每一段仿佛经过了缜密的数学计算,达到整体的完美,其轮廓接近于雕像的性质,仿佛已不可能再简化;近景中的桌面如同一座卧像的基座,既是构图中的水平指示,又是一种窄化的舞台空间的幻现——它不作朝向远方或天际线的无限延伸,而是起孤立和突显的聚焦作用;背景中的墙面则是画家对于佩特克斯·克里斯蒂——那位绘制过“北方的蒙娜丽莎”形象的古典艺术家的一次致敬。

向巴尔蒂斯致敬的《禁书2号》是显著的例子。无论动作如何,这些女人总有着极纤细的四肢和腰身,头和脸却是大大的,眼距不成比例地拉开,樱桃小嘴上,是若有若无的鼻子。

刘野笔下的另一类名人肖像,无论是张爱玲、阮玲玉,还是有着法国“第一美人”之称的影星凯瑟琳·德纳芙和尽显东方风韵的张曼玉,在他的笔下,她们固然妆容精致,但是却很神奇地——刘野用一种融合了古典画法和近似卡通的方式,将她们塑造得既美丽又哀怨,既抽离又楚楚可怜。

这些肖像画折射了一个个丰富的故事,观者越是了解画中人的人生,就越会惊叹于刘野画笔的魔力:一种略微变形和夸张的画法,原来也可以呈现如此浓郁的情感和张力。

诗人朱朱曾在《刘野——图录全集》中指出艺术家的“还乡”情节:“还乡,不仅意味着从地理上返回到熟悉的环境中,而且也是从心理上返回自己的童年。在这里,他仿佛又可以重新卸下成年人的外衣和面具,还原为一个纵情于梦想的孩童——正是从那个时候开始,他有意识地运用童话的文体性去建构自身的绘画情境,去绘制一部中国版的‘爱丽丝漫游仙境。”

对此,刘野曾在采访中回应画中的红色象征:“我成长于一个被红色所覆盖的世界——红太阳、红旗、红领巾,而青松翠柏、向日葵也经常是红色象征的衬托。小时候,我并不知道这些东西所象征的意义,而是想当然地、被动地接受它们,从某种意义上说,也没有其他的东西去感受。我们对红太阳的感受,和父母一代肯定不一样,对我来讲,它是一种想当然的颜色,是我儿童时期的视觉经验,更多的是怀旧,因为画红太阳更多的是使我想起在幼儿园的日子。”

为绘画做减法的这几年,刘野一直在画书。摊开的、闭合的、叠加的,它们似乎成为画中唯一的主角。

刘野与书的渊源,要从幼时说起。小时候他的家里有很多书,以《马雅可夫斯基选集》为例,“我父亲把他的诗叫‘楼梯诗。我记得,里面还有一首挖苦塞尚的诗,但我当时根本不知道塞尚是谁。”

2015年初,在尤伦斯当代艺术中心举办的“2015年作为理由”中,刘野首次带来“书”系列,这些书以一种更写实的方式出现在画面中。不过刘野表示,他想画的并非书本身,他感兴趣的是画面结构中微妙的关系,如画面与长方形书本的关系、书与书之间的关系等。而画面结构,就像建筑材料的钢筋水泥,只要结构在,它就可被赋予不同的视觉效果。比如,在相同结构下,黑色与白色的书,所表达的情绪有所不同。

如今,刘野正在做减法——减去时代符号、人物表情和所有能明确传达情绪的场景。他正试图回归绘画的初始。

(责编:马南迪)