葱翠恒若斯 昂霄咏其志

尚新娇

树木是有灵魂的,它们是世界的一部分。

荷兰的梵·高喜欢画树,能入他法眼的树必定具有一定的“动态力量和精神本质”。艺术是相通的,不管是西方的艺术家用素描和油画表现大自然中的树,还是中国的国画家用线条和皴法表现的树,都不可能是一个毫无生命的存在,而是移情内化于心,在画中可以体悟到画家内心的投射。

郭熙在《林泉高致》中写道,“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩。故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。”[1]对于山水画来说,草木作为“毛发”不可或缺,也关乎画作的生机与气象,草木兴而山乃华,增几分秀色也。春英夏荫,秋毛冬骨,树木作为一种生命,在自然环境的四季轮回中经受着每个阶段的变幻。而生长在恶劣环境中的树,比如生长在危崖巉岩间的松柏,在栉风沐雨中意志愈是坚毅,生命力愈是顽强。

侯德昌在山水画创作中,除了突出山石特点,表现最多的还是被称为“百木之长”的松树。他国画中的雄强与磅礴之气势离不开松树,可以说,松树是其中重要的构成,它的隐喻与象征在画中起着点睛的作用,是山水画灵魂的部分,与山石、长城、瀑布一样同为山水画题材家族,在画家的经营中彼此衬托烘染,相得益彰。

一.搜古借今,得其发生之意

从20世纪80年代始,侯德昌画松渐渐多了起来。

自古画松者众。松树被比作君子,有比德之风,它的贞操、它的风仪皆出类拔萃,在中国传统审美中松树寓示一种人格,一种情趣的外化,具有形态迥异与人格象征之美,可谓自带光芒,所以,它是历代画家格外钟情的表现对象。

松树是侯德昌着重表现的树种,“松与其他树木不同,所以需要单独来表现它。”侯德昌说。

在国画这个门类中,松的画法与国画中山石、人物、花卉等一样式样丰富,是从现实景物中总结出的具有典型性的形式语言。在古代的山水画中,常见高士于松下抚琴、赏古、会友,如《松壑会琴图》《静听松风图》《松下高士图》等等,在这里,松就是一种人格的隐喻,是轩冕才贤、岩穴高士内心世界的外化,表明了他们不与外部世界同流的志趣。

北宋有两幅著名的松树题材画作,一幅是传为北宋宋徽宗赵佶所画的绢本设色工笔画《听琴图》,一株郁茂的松树占了画面一半,树下琴师操琴,不远处,那个著名的文艺皇帝仰着脸在专注地聆听,松风簌簌,七弦泠泠,很有悠悠怀古的文艺气氛;另一幅是画院画家李唐于宣和六年画的《万壑松风图》,从山麓至山巅皆有松林,郁郁高密,松涛鼓荡,与当时北宋王朝的危局联系起来,则能感受到李唐于画中所蕴涵着的特定时代的澎湃情感。

可以说,松树是侯德昌山水画、特别是其大的山水画重要题材和主要景物,它的隐喻与象征在画中起着主题与点睛的作用,增强了画面的雄强与磅礴之气势,是山水画灵魂的部分,与山石、瀑布等元素一样,在画家的经营中彼此烘染,彰显。

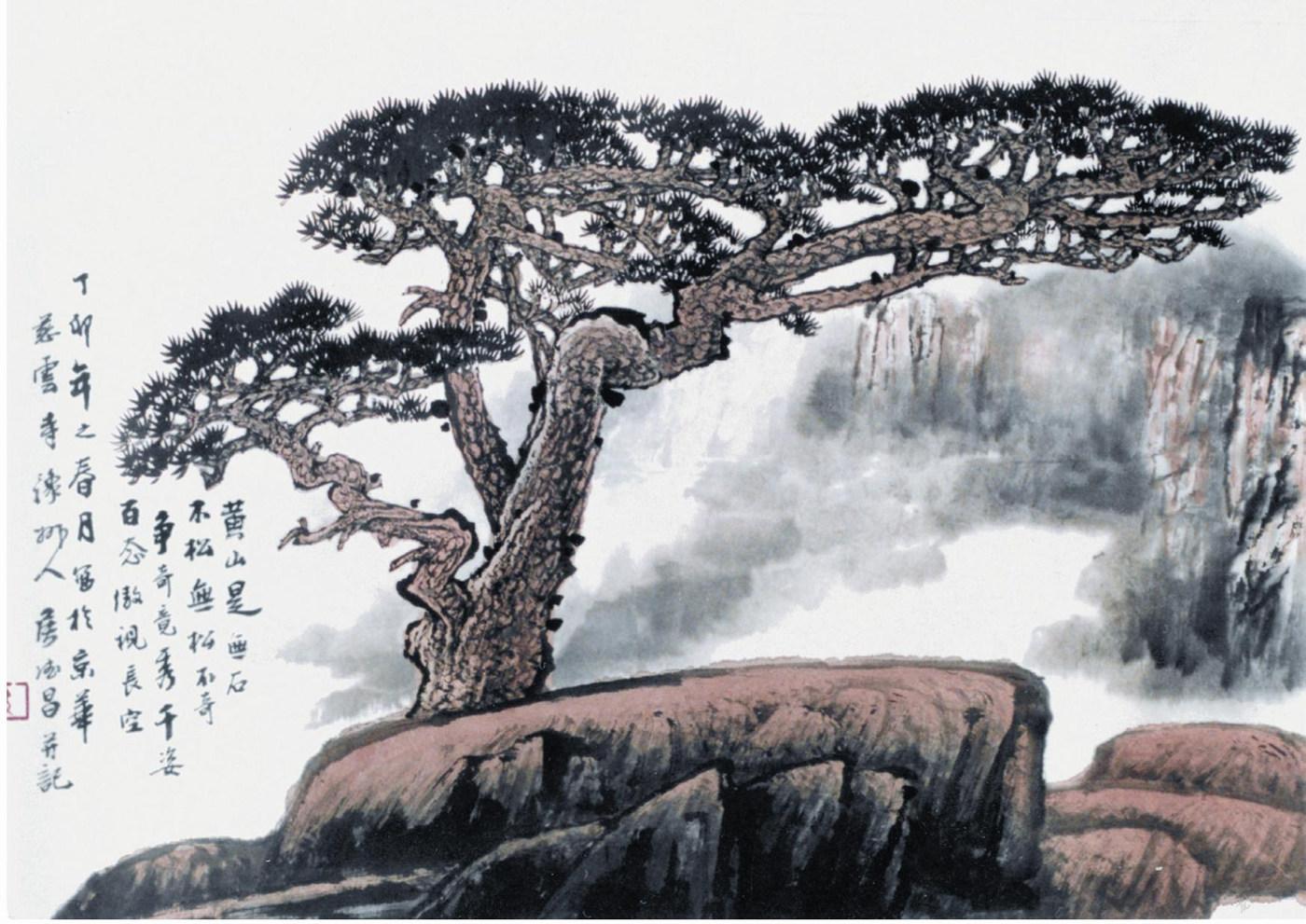

早在80年代初期,侯德昌就以黄山为主题创作了《黄山松谷》《黄山秋色》等系列山水画,被画界誉为“侯黄山”。黄山无石不松,无松不石,他画的黄山松或坚韧挺拔、高耸入云,或争奇竞秀、傲视长空,尽显黄山松之高洁,具有典型的侯氏風格。面对美誉,侯德昌并未沉溺其中,而是追求更高的山水境界。

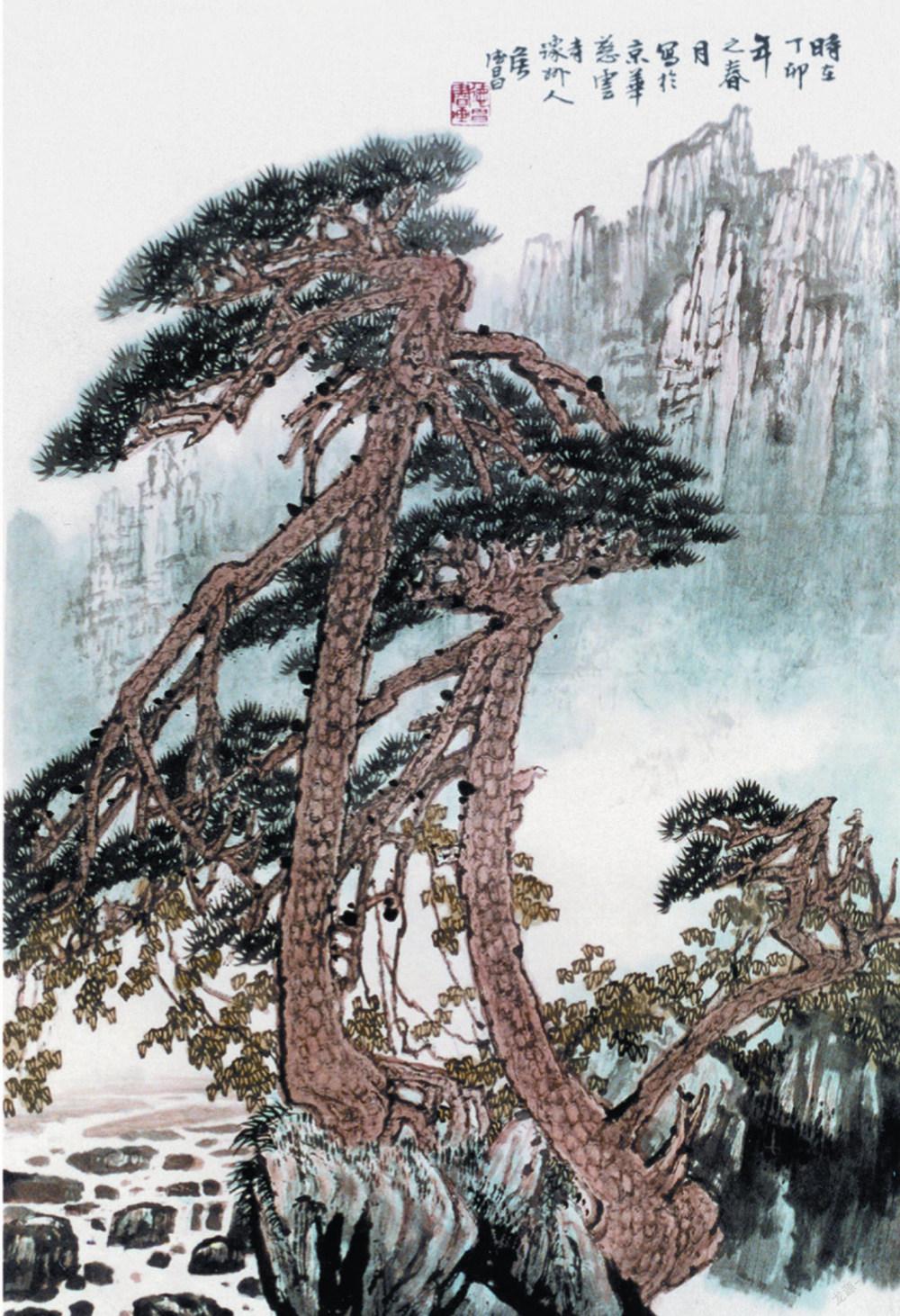

研习中国传统国画的路径不外乎两条,一个是摹古,一个是生活与实践,需要一定的功力才能走进其艺术堂奥,画松也是如此。五代画家荆浩,因战乱隐居太行山,并在这里著《笔法论》,以松为范本,“凡数万本,方如其真”,这个写生量够大的,当荆浩面对太行山各种姿态的古松时,目的就是要“明物象之源”,继而“度物象而取其真”。侯德昌与张仃曾游太行山访洪谷子荆浩隐居地,在这里与荆浩神会,感知太行山“山水之象,气势相生”[2],即“开图千里”的大格局。环顾周围,那“抱节自屈、偃截巨流、挂岸盘溪、披苔裂石”的古松影子虽已不在,但其精神已浸染在侯德昌画松的笔墨中。2002年,侯德昌游历荆浩隐居地后作画《洪谷寺》。2006年仲夏,侯德昌创作了长卷《松涛图》,题跋为行书书写的荆浩《笔法论》,近景为数十株高低、大小、姿势各异的松树,像一个个荆浩笔下的松之精灵,“出没”于山巅、岩上、崖畔、瀑顶、云端,或偶露峥嵘或相互掩映,或欲附云霄,或横卧偃仰……正值仲夏,画这么一幅森森松涛,清凉云雾好似徐徐从丹青画卷飞渡而出。

在河南辉县市侯德昌美术馆,陈列着不少侯德昌关于松树的课稿,皆是他临摹古画或写生时所得。黄公望写生时“见树有怪异,便当模记之,分外有发生之意”,侯德昌也是如此,一株老松一块顽石,见可取者便“移来”我用。课稿上题着密密麻麻的跋语,是他在作画时的体悟,透过他书写的跋语,可窥其学艺心得和学艺过程。“与其师古人,不若师造化”,侯德昌为画太行,曾踵继先贤,无数次上太行写生,在大自然中求索,审视自然不仅仅是对外在景物的观察,还是酝酿丰富情感、艺术灵感的过程,这个过程是“中得心源”的过程,也是把“自然丘壑”转变成“胸中丘壑”的过程。

画家之游,是在大自然中寻求,在天籁中体悟,如黄公望,“终日只在荒山乱石丛木深筱中坐,意态忽忽,人不测其为何”,画家的行为不为外人解,其实这些都与其艺术相关联,画家试图找寻一个切入点,一个可以“完胜”的精神,当画家的思虑由混沌转为澄澈时,画家会立时回到画案前。林语堂谈到中国艺术家生活时云,艺术家必须全神贯注于自然界的千变万化的形象以摄取其印象,同时观摩其栖息附着的草虫树木烟云瀑布,欲将此等形象灵活地收之腕底,必先出以真情的爱好,使其精神与之融会贯通……用其舒泰的精神,俯瞰世界,而这种精神就灌注到绘画里去。说白了,就是艺术来源于生活,没有自然这个鲜活的“源”,也无从谈到艺术这条“奔涌生动”的“流”。

在北京西山创作巨幅画作时,侯德昌与学生耿安辉在画画之余常骑自行车游香山、颐和园,当看到这一带数百年姿态各异、苍劲高大的古松时,便会驻足,望着古松静观凝思。

1994年在创作《幽燕金秋图》时,侯德昌脑子每天处于紧张的构思状态,晚上睡觉时,还想着如何表现松树,单松的凛然而出,丛松在布局上的安排,偃仰向背、浓淡疏密、高低穿插等等,这些看似简单的问题,却一时间困扰着他。“李成笔法挺劲,树态自然优美,出枝典范精致,注重枯树的细微结构处是宋代追求自然代表作品,后人多有临摹……王概芥子园画稿,松如端人正士,虽有潜虬之姿以媚幽谷,然具一种耸峭之气凛凛难犯,凡画松者宜存此意于胸中,则笔自有奇致。”古人关于松树的笔法,松树的气质,给他带来解读、辨析与思考,松树的形象时时盘踞在他的脑海中,从古至今,各人有各人笔下的“松”,他在思索着、探寻着,脑海中松树的形象在孕育着、生发着……

二.画出自家松,惊现《苍松图》

元代吴镇有《松泉图》,画一山间老松,虬曲挺立,干墨为之,容颜苍老。画幅中自题诗一首,“长松兮亭亭,流泉兮泠泠。漱白石兮散晴雪,舞天风兮吟秋声……”而侯德昌于2007年也画有《松泉图》,近处两株松树高低相亚,亭亭而立呼应相对,精神十足,衬以中景与远景,中有流泉汇入左下烟云虚白处。相对于传统山水画所表现的枯木寒林、空灵幽邃、荒寒清旷等,侯德昌笔下的树木则是万象俱新,葳蕤挺拔,在构图与题材方面与传统迥然不同。

侯德昌爱画松,苍松飞瀑,巨石危崖。或丈二巨制,或盈尺小幅,构图饱满,生机盎然。所作劲松有奔雷坠石、绝岸颓峰之势。侯德昌言:“写松贵在神韻,要突显其精神。松根似龙爪,松干似健美者之臂膀,若着装之将军,若袒胸之壮汉,伟岸强悍,神气十足。笔墨要奇崛刚劲,沉雄飞动,老辣稚拙,求其意趣。”这一连串的拟人很符合侯德昌山水画所要表现的松树形象,丛贯孤平,扶疏曲直,耸拔凌亭,盖不乏上述之种种。

松树具有非同一般的品格与气度,它的形体多为健美之态,看上去若人体肥瘦洽切,无慵懒、拖沓、颓废之习气,翠绿如盖,清新刚健、朗秀峻拔,风仪不凡。尤其是屹立在绝崖之上、暴露于天庭之下的青松,风雷摧之枝条零落,但如同一尊风的雕塑,更有一种不可动摇的英雄气节。赏松时,会联想起文学作品中对松的种种写照,杜牧形象地吟咏“松数十株,切切交风,如冠剑大臣,国有急难,庭立而议”,诠释了松于意识形态中具有的担纲柱石的作用,外在的威仪形貌决定了它的地位。“落落长身对俨然,撑云卧壑并千年”(清代钱谦益《题王孟端双松图为稼轩》),经受无数风云雷霆、千年霜雪,顽强的生命力使人心生敬意。“矫矫千岁姿,昂霄犹舞翠”(宋代卫宗武《岁冬至唐村坟山扫松》)昂然凌霄、矫健凛然,让人联想到披甲猛士……在绘画中,松树的本性与人们赋予的品性浑然一体。侯德昌深谙此道,在创作纪念碑艺术时,松树是必不可少的构思之一。

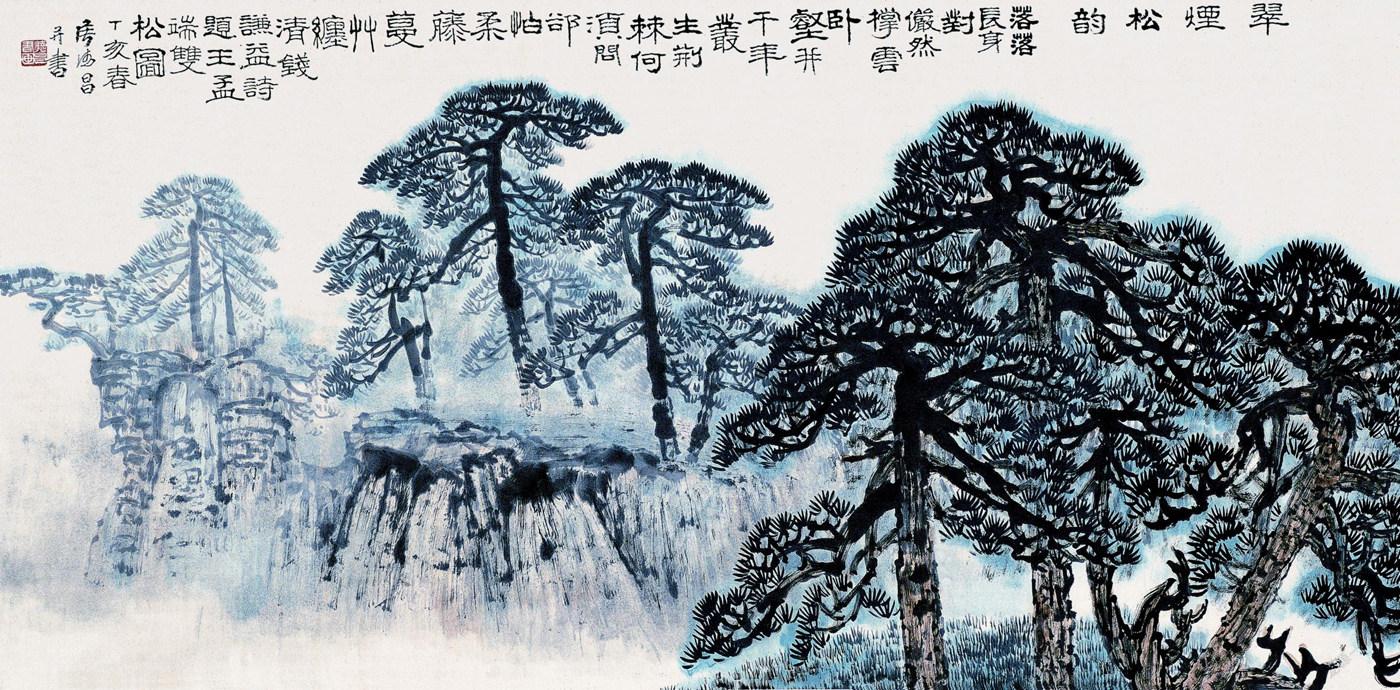

对于松树的画法有两种,一是属于逸笔草草,肆意挥洒;二是细密刻画,笔法丰富。侯德昌画的松树兼而有之。1981年,侯德昌画了一张小幅迎客松,岩石用披麻皴法,迅疾疏放,左上角凌空一棵松,笔意率真,画首用他少见的行草体题石涛诗,“画法关通书法津,苍苍茫茫率天真。不然试问张颠老,解处何观舞剑人”,笔略到而意已俱,很有石涛放旷的性情,后来就几乎不见这样的画作了,而是突出了处处皆在的“大我”。后期随着画大画的机会增多,侯德昌对松树的写意往往墨深笔厚,雄强苍润,苍翠如盖,在细节上更为精微、雕琢,如《松涛深处听泉声》《迎客松》《翠烟松韵》《青松寒不落》。且用线皴来表现各种树干的连接和纠缠,偶尔也用鳞皴,但线皴用得更多,来表现其苍老坚韧的外貌与生命力。这是侯德昌有别于他人的重要特点。

他用焦墨画了大量的松石小稿,笔触准确清晰,松与松的掩映交叉,攲侧中直,百态甚富,一幅小稿上写:“张介宇画集观后拟其松姿。介宇祖籍河南,是为同乡,喜画松树。丁亥年。”侯德昌不仅向古人学习,也虚心向当代人观察借鉴,只要有可取之处,就摹其生动处,融贯于胸。

侯德昌所画之松树有王蒙画松的特点,充满内在生长的弹性,在自然的线条中挺身而出;也有陈半丁的画风,笔头来路很清楚,枝干壮硕,涌动着一股撼人心魄的精神力量;也有俄罗斯油画家希施金笔下松树的影子,飒然耸立,翠盖层叠披拂,在光与影中焕发着自然之美,拂拂翠微间,仿佛有带风的歌声从中穿过,一如荆浩语:“风清非歇,幽音凝空。”他博观约取,在他画松的笔墨路径上还可以找寻到很多前人的师承脉络,如五代荆浩、宋代李成和李唐、元代王蒙、清代石涛等,不失传统精神,而又与时代同行,从现实生活中探寻、提炼新的表现形式。

侯德昌于丁亥年(2007年)画巨画《苍松图》,长24.5米,近1米高,画松83株,可谓百松图,初看云烟笼翠,森森然如入松林。望去,百姿千态,松与松并列或呈V形,或呈“文”字形,相携相依,相叠相映,错落成阵,诚如真松。近看,每一株都昂昂然生动之极,几欲拔脚行走。形神之间让人顿生联想,松四时青青,枝叶不改,岁寒而不凋,先哲、高士、骚客以松为对象吟颂了数不胜数的咏松诗,赋予松种种美誉,为世人留下千古绝唱,画家的松乃其知音也。对于松树来讲,庙堂更重之,其寿其贞寓意江山永固、百年不衰。故古来写松的嘉言懿行何其多也。侯德昌作为丹青圣手,潜心孤诣,融古通今,心摹神追,才绘出如此风神激荡的古松。皴染浓淡,如有神助,亦苍亦翠,青春华滋;或大开大合,极富张力,勇猛刚毅,如佩剑之将军,令人血脉偾张;或苍老高巍,如智者立于天地,飒飒似传哲语。

《苍松图》出于古,但侯德昌善于将柏树之线皴用来表现古松,刻画其干盘旋上升、昂然飞空之势,屈铁交柯而冠如盖,若蟠龙横空,演绎其生命进程不屈勇毅的品格,堪称画松的教科书。空白处则以篆、隶、行三种书体配以南齐谢赫,唐代张彦远,明代李日华,清代颐园,近现代齐白石、刘海粟等人的咏松或论画诗文,为《苍松图》赋予了丰富的人文内涵与美学价值。

此画因幅度之巨,难以到外参展,成为了侯德昌为乡梓“栽种”的散发自身艺术光芒的百棵大松,在家乡荫庇后人,陶养代代后学。

三.松品即人品

松树的物理高度与美学高度,让人仰慕,它那“思与天地接”的神姿犹若俊贤哲人。松树作为中国画的重要题材,也被历代画家所喜爱。画家在表现松树时,创作出了不同的风格、形貌。侯德昌国画中的松树在追求艺术的社会意义与价值方面,表现得十分典型,作品的功用要求给他提出如何面对自然、社会生活的表现方法问题。

古人有格物致知的精神。长期画松,松对人的影响与人对画的影响是互相的。南北朝鲍照《赠故人马子乔诗》:“葱翠恒若斯,安得草木心。不怨寒暑移,郁郁涧底松。”与拟人写法不同,诗中将人拿来拟物,在这里松是人比照的对象,松树四时贯一、寒暑不移的“草木心”才是人应该守持的。

风格即人。是的,那种宏阔浩荡、撼人魂魄的气势,那种敦厚朴质、傲然雄强的气度,这些从作品中透出的精神气息同样在侯德昌身上可以感受得到,一如太行山的苍松古柏“葱翠恒若斯”,“比德之风”“端人正士”是松树之品格,也是他自己品格的写照。

侯德昌画的松树象征意味浓厚、确准,静穆丰韵,追求自然的生命力以及正大气象,体现了他一贯的风格。

侯德昌喜爱画黄山松、太行松,它们昂首不阿,集人类凛然正气于一身。他的国画成长崛起于新时期,他画作的图式完全是新的。他笔下的松树与古典的松树不同,传统古典的画法或萧瑟干枯,内敛清寒,而他画的松树郁郁荣荣,风神畅然,给人与时代共舞的欢畅感;挺胸而立,苍而不老,给人心存信仰、青春永驻的豪迈感。

“我辈作画,必当读书明理,阅历事故。胸中学问既深,画境自然超乎凡众,似非由内达外,不能入六法三昧。”清代松年《颐园论画》云,“书画清高,首重人品。品节既优,不但人人重其笔墨,更钦仰其人。”人们喜爱侯德昌的松树,与他本人中正的人格魅力也不无关系。侯德昌先生现已89岁,晚年画松或可返约从简,衰年变法。

参考文献:

[1]郭熙.林泉高致[M].南京:江苏凤凰文艺出版社, 2015:74.

[2]彭莱.古代画论[M].上海:上海书店出版社, 2009:115.