鼎足之喻

——中国建筑遗产保护学科框架再讨论

刘 畅,赵 鹏

(1.清华大学,北京 100084;2.故宫博物院,北京 100009)

中国国情之下,建筑史学者和文化遗产学者们都曾经提出面向专业需求建立新学科的必要性,更有一些对于“建筑遗产保护学”专业方向的认同与拓展探索,也形成了在本科及研究生阶段培养专业人才的经验。有此基础则可以说,目前进入了反思学科框架等基本问题的最佳时机。讨论“学科框架”存在2个角度—宏观学科及学科间关联问题①类似研究如:孔寒冰.基于本体的工程学科框架研究[D].杭州:浙江大学,2009.,以及所讨论的学科对象之子学科组成之关联问题②类似研究如:蔡心心,秦一鸣,李军.教育改进学的创建与中国探索:知识基础与学科框架[J].清华大学教育研究,2020(3):25-33.。笔者认为:“建筑遗产保护学”有必要建设成为专门学科,学科内部框架应得到明确,并具体到学科目标、子学科构成、知识图谱、人才培养模式等问题之上。本文设定的研讨路径是:首先通过审视建筑遗产保护环节当中的重大疑问,反思行业现状,重申行业目标;进而在学科基本目标的基础上,辨析本学科相关的知识领域的贡献,建立学科“鼎足”结构框架,并明确本学科必要的知识图谱;再从知识图谱出发初步讨论课程体系,最终落实到人才培养的挑战与机遇。

1 学科现状

1.1 学科分类现状

总体而言,2010年以来中国教育体系的学科管理便已经步入“二级学科由学位授予单位依据国务院学位委员会、教育部发布的一级学科目录,在一级学科学位授权权限内自主设置与调整”,并开放“交叉学科的自主设置与调整”[1]的轨道。正是在这样的背景之下,由朱光亚先生领衔的东南大学团队在学术专著中提出了“建筑遗产保护学”的概念、体系与层次、理论与技术[2];而此前常青先生的《历史建筑保护工程学》也摸索了新兴学科方向,并介绍了基本理论、研究方法和技术手段[3];继续追溯,20世纪末,尤基莱托的《建筑保护史》是在欧洲语境之下对于建筑史、保护史、观念史进行了梳理[4]。此外,孙华(2018)[5]、陈红京(2011)[6]等人关于“文化遗产保护学”“文化遗产学”等学科体系的讨论也与本文所涉专业方向密切相关。

如同梁思成先生为中国建筑教育给出“建筑(社会科学∪技术科学∪美术)”的公式一样[7],对于一个以研究对象而命名的新学科,必须正面探讨“建筑遗产保护学”上游学科或学科群的问题,辨析其间关系。简言之,此专业学科方向之外延学科“建筑学”“文化遗产学”和“文物保护技术”分别具有何种限定与支撑作用是本文讨论的出发点。

首先,从“文化遗产学”入手最能说明本专业之社会功能,可以作为学科体系梳理的入手点。参照10余年前《中华人民共和国学科分类与代码》(国家标准 GBT 13745—2009人文社科类)[8],“文化遗产学”为一级学科“民族学与文化学”(代码850)之下二级学科“文化学”(代码850.70)的三级学科(代码850.70.30)。这个学科定位显然侧重针对遗产之文化属性,对于文化之认知及其传统继承、现实意义、社会功能等问题的思考是学科标志,而学科的基础性、广谱性特点可与日本“文化财”学科类比。究其专业化特色而言,从事考古学、博物馆学、建筑史学等学科的研究,反而普遍比宽泛的“文化财”专业传统深厚,成果显著[9]。

进而,还可以透过“文物保护技术”学科的视角展开讨论。在学科与学位宏观管理调整之前,教育部系统的学科分类层级设有“门类”一项,因此与2009年国家标准虽本质上并无矛盾但存在侧重和差别。在教育部体系中,“文物保护技术”(代码0601.06)是历史学门类(代码06)下历史学一级学科(代码0601)之下的二级学科[10];在随后,考古学和世界史上升为一级学科,不少高校都将博物馆学、文物保护技术或文化遗产学作为考古学的二级学科。以2020年教育部公布高校自主设立的二级学科名录为例,具有代表性的包括:考古学一级学科下,北京大学设立的博物馆学与文化遗产、南开大学设立的文化遗产研究与保护二级学科、四川大学设立的文化遗产及博物馆学、厦门大学设立的文化遗产与城市建设③厦门大学“文化遗产与城市建设”专业同样以“自主设置”的方式,在建筑与土木工程学院中授予硕士学位。、河南大学设立的文化遗产与博物馆二级学科;中国史一级学科下,南昌大学设立的文化遗产与旅游规划二级学科;哲学一级学科下,中南大学设立的人类文化遗产学二级学科;城乡规划学一级学科下,西南科技大学设立的城乡历史遗产保护规划二级学科;材料科学与工程一级学科下,陕西师范大学设立的历史文化遗产保护与工程等[11]。

就此,也可以引出对“建筑史”学科的角色讨论。建筑史作为认识文化遗产、制订保护规划和方案的必备知识体系,其学科重要性在传统建筑学体系中和文化遗产保护领域中呈现一降一升两种趋势。在2009年《中华人民共和国学科分类与代码》之中,一级学科土木建筑工程(代码560)之下建筑史为二级学科(代码560.10),是土木建筑学的支柱学科,其学科地位等同于土木建筑工程设计(代码560.40),高于建筑设计方法与理论(代码560.4010)和城乡规划方法与理论(代码560.4020);自教育部颁行的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》起,建筑史归入工学门类(代码06)之下的一级学科建筑学(代码0813),同时将城乡规划学(代码0833)和风景园林学(代码0834)列为一级学科,建筑史因此面临着内容和重点因学科而拆分的境地。这里学科框架分类方法的导向意义转变成为社会需求、专业划分的导向。与此形成对比的是,2003年同济大学在我国建筑院系中首次创设历史建筑保护工程本科专业,2010年该专业更是入选国家特色专业。考虑到建筑史与文化遗产保护之间的交叉关系,可以列举2020年教育部公布高校自主设立的交叉学科名录为例,具有代表性的学科建设思路包括[12]:北京建筑大学设立的建筑遗产保护学科、沈阳建筑大学的建筑遗产保护与景观设计学科、四川大学的文化遗产与旅游开发学科等。

在上述理解下反观从常青先生的《历史建筑保护工程学》到朱光亚先生的《建筑遗产保护学》的总体思路,可以看出一个逐渐清晰的社会需求分析:前者在“保护实践课程”中突出“信息采集”和“设计”[3]279-314;而后者则拓展为“调查与保护”“测绘与检测”“规划层次”“设计层次”“结构构件加固及施工、材料技术”“展示与利用”6类专业技术范畴。“建筑遗产保护学”的主张事实上倾向于以遗产本体为学科主要对象[2]51-509,上述关于专业技术层次的内容也占据了该著作的最大篇幅,类似一条文化遗产保护专业和历史建筑保护工程专业的中间道路,也是目前遗产保护实践往往步履维艰、屡存遗憾的症结所在。

1.2 学科必要性问题

本文“建筑遗产保护学”的概念基本延续朱光亚先生的定义,更聚焦于建筑遗产本体的保护和环境控制问题,而不涵盖非物质与可移动遗产保护、遗产环境设计、展示和利用等问题。

明确定义之后,必须直面的问题是建立“建筑遗产保护学科”的必要性。需要简单考察兄弟学科的、尤其是重要的艺术品保护学科发展的历史,并讨论我国现有行业对于学科的专业需求和更加深远的文化需求。

在现代意义上艺术品保护专业建立标志的争夺中,美国文物保护工作者的努力赢得了尊重。1932—1942年,哈佛大学佛格艺术馆系列出版物Technical Studies in the Field of the Fine Arts成为“白领技师”变身行业主力的横幅标语[13]。随后,1934年英国伦敦考陶学院开展了专业培训项目,1936年奥地利维也纳造型艺术学院、1943年意大利罗马中央修复研究院、1948年比利时布鲁塞尔的皇家遗产艺术研究院相继为之,客观上确立了以艺术品保护为主体的遗产保护学科。尽管西方与我国在可移动、不可移动物质遗产的界定不同,但是建筑与艺术品之间的交集和差异阈无法确保保护学科的从属关系的成立④Chase W T,Stoner J H.FAIC oral history interview with George Leslie Stout,Richard Buck,and Katherine Gettens.Housed at the Winterthur Museum Library,Winterthur,Delaware,USA,1975.。

为什么建筑保护不可以作为艺术品保护之分支学科呢?

以西方语境为例,卡尔博纳拉特别说明了意大利对建筑遗产修缮的贡献[14]。“从一栋建筑物到一个城市包括景观甚或一个地区”,其实施保护的目标是“对遗产作品及与之相关的领域的再发现、保护和揭示;同时要对这些作品给予清晰的和历史的解读”。诚然,在任何文化圈中,建筑遗产均具备场所和物质、始建和演变、纪念和实用的多重矛盾和意义,此外,既存在体量和保护操作之工程化特点,也难以借鉴文物交易领域价格量化参照系;相应的,建筑遗产保护对于本身便意味着占用资源(实现社会效益的强大需求),意味着作品杰出和普通的共存、常伴和异域的差异(实现其价值的时空特点)。换言之,建筑遗产保护项目无一不是综合性项目群,无一不是以众多“低技术”问题为先导的问题群,无一不是直接面对社会和经济效益质询,无一不是短期效益和长期效益对峙的局面。

在中国的语境下,传统建筑遗产的设计者、建造者几乎不入史籍,匠人历史一直处于学术建构之中,匠作传统的多门类、多样性、分布、流变存在大量基础研究空白,形成的中国古代建筑史与以观念史主导为特色的西方建筑史呈现鲜明的差异。因此中国建筑遗产保护的第一个巨大的门槛是匠人文化,是决策者跨越文人圈和自身高等教育限制,理解底层文化传统的挑战。

同样在中国的语境下,可移动文物的保护工作已经成为博物馆的核心工作,而社会对于这类文物保护工作者的认知也往往带有“实验室工作者”的色彩。反观建筑遗产保护一线的工作人员则至今难以摆脱“农民工”的标签,设计技术人员则难以摆脱“当代建设项目工程师”的社会认知甚至自我认知。

综上所述,本文认为建筑遗产保护专业领域尤其缺乏针对遗产本体的保护力量(不包含历史城镇村和街区更新一类当代建设问题),因而学科在紧密围绕建筑遗产价值挖掘、病害诊断、医疗实践等系列专属问题和专属领域,具有独立存在的必要。从考察现阶段的遗产价值认知问题、遗产本体保护的质量问题、利用方法问题都能够看出,中国的学术与“匠人文化”的关系、当代科技与操作实践之间脱节的问题尤其突出,这使得“建筑遗产保护学”的学科任务不仅存在社会需求、行业需求,更有着深远的文化意义。

结合以上考察,本文延续朱光亚先生对建筑遗产保护学的界定范围,可以简述为:以保护建筑遗产物质本体,阐释和保护建筑遗产价值的涵盖规划、设计、实施的专业技术学科,并从此出发尝试通过思考专业的目标与意义、细化学科建设与知识图谱,以及反思教育与课程设置相关问题,弘扬学科主张,谋求学科发展,以期为未来回答以下4个问题做一些力所能及的准备工作:①梳理什么样的学科框架,以区别于传统建筑学中创意和设计引领,而实现遗产价值的持续认知与评估、保持与修复?②学科框架中需要涵盖哪些相关领域,以区别于传统文化学范畴,综合科学技术手段,特别关注建筑遗产群体积累信息才能体现的已知突出普遍价值之外的“非显著价值认知”及其意义?③学科框架中需要涵盖哪些相关领域,以区别于艺术品保护专业,并面对 “现场诊疗挑战”“成果实用性挑战”?④选择什么样的教育方式,以避免单一的人才培养方向,并沟通理论与实践、研究与工程之间的鸿沟?

2 学科目标及其3个图谱

建筑遗产保护是一项基于专业伦理来服务社会的专业方向。目前对于学科的认识更接近一张因循问题导向而越摊越大的“饼”,并非集专业性和开放性于一身的有机结构。如果把学科比喻成为“鼎”一样的器物,那么学科目标便是鼎身中所要容纳的内容;鼎身是把学科连成一体的学科主旨,鼎足则是支撑学科的学科构成和知识内容。

探寻鼎足关系的起点是对“器用”之“用”的评价。反观《建筑遗产保护学》所提出的2个目标—为中国“提供一个较为完整的、可以整体耦合的技术工作路线”和为世界“提供一个具有东方特色的、保护学术领域的学科构架方案”[2]6。本文则认为:遗产学科的目标究其实质还是在于遗产保护的社会意义,表现为历史地评价遗产保护的效果,具有不断反思、演进、变化的特点(尽管这个标准是复杂的)。或许应当把眼光放得长远些,让未来的人们评价当下,而把当先的任务放在既往。诸般对于既往的回顾之中,问一问学科建设工作到底作出了哪些贡献。针对这个问题的回答直接关乎学科存在的意义。作为应用技术,建筑遗产保护学科以及学科指导之下的行业必须得到实践和实践结果的成果校验,通过评价、调整、再评价,来调整学科框架。作为学科,建筑遗产保护学的基本目标则是给予学术上的验证和反思的原则和方法,并以此推动学科衍化。具体到学科建设的话题上,本文推荐的反思方法是变换维度展开对实践过程和结果的再认识,是一个从评价实践到反思学科的过程,归纳为以下3个图谱展开研讨。

2.1 案例评价图谱

行业的责任体现在对于既往实践的评价。首先需要细化标准,沿着建筑遗产保护实践程序不同阶段分别讨论。《中国文物古迹保护准则》[15]及其案例阐释对于这个过程已经进行过详尽的论证[16]。以时间为横坐标,参照《中国文物古迹保护准则》的有关建议,对某建筑遗产保护历程进行描述。历程之中涵盖多个保护实践周期,每个周期中各个程序步骤用时以实际耗时计算。随后加入第二个维度,以针对此案例每个步骤和每项内容的主观评价值为纵坐标,形成二维柱状图谱(图1)。有以下4个问题需要说明。

图1 建筑遗产保护历程评价图谱(来源:作者自绘)

(1)对保护实践的评价具有强烈的主观色彩,因人因时而异,本图谱仅反映笔者的个体评价;汇总不同评价,才能形成某历史阶段和某群体对于该保护对象历次保护实践的反思图谱;汇总针对不同对象的评价群,才能形成对于保护行业整体面貌的认知;这是当前大数据时代能够完成的工作。

(2)本图谱需要协调评价者对于不同周期的保护实践评价估值,建议以评估者自己理解的学科发展水平作为基础图像,并进行累计—各个周期的图像将不可避免地呈现主要以周期为单元的阶梯状的升降样貌。

(3)本图谱需要评价者考虑到不同保护实践周期中资源投入对于成果评价的影响—图像因此可以反映由于资源投入差异而形成的、某阶段工作评价突变的情况;探究资源投入差异的学科因素,可描述为某学科社会效益的兑现。

(4)时间轴上的有效区间以遗产价值丧失之时为终点。

2.2 学科作用分析图谱

第二个图谱关注建筑遗产保护学众多支撑子学科和分支领域在保护实践中的各自角色,是一项分析参与学科群和学术领域独自、联合起来对实践效果起作用的工作,是以客观事实为依据,同时带有主观判断因素的解析。本图谱需要在上一个图谱中增加第三个维度,即学科和领域门类的维度。不同子学科和子领域在不同保护历程中的占比,并通过它们带来的物质因素决定了第一个图谱中的各个评价值。图片呈现出因学科和领域而异的片状层叠关系,而作用之叠加则形成第一个图谱之样貌(图2)。这里也存在4种情况需要特别说明。

图2 建筑遗产保护支撑学科/领域叠加作用评价图谱(来源:作者自绘)

(1)主要支撑学科必然占有主导地位,而随着学术发展,主干学科之下存在次级学科产生、加入、发展空间;同时,主干学科之间也存在着交叉学科产生、加入、发展空间;本图谱无法穷尽所有学科之影响力,于是大致形象地描述为:在由自然、人文、艺术所构成的“学科盘”中建立极坐标,以“学科盘”几何中心为圆心画圆,圆周上各点映射各个学科体量,圆周越大涉及学科越多、涵盖精度越高,进而将圆周展开为直线,并将其作为本图谱之学科轴。

(2)任何学科的加入和撤出、权重变化,均在方法论的层面对于实践结果产生影响,称为直接影响。

(3)同时也存在间接影响(或称之为学科和领域细分所带来的物质因素),基于学科社会影响力兑现的资源引入和基于其他学科间接成果的技术、物质更新;二阶以上的间接作用学科和领域,如计算机技术等,通过它们在主干学科、次级学科和交叉学科发挥之影响力得到的反应,不列入本图谱。

(4)各学科切片上图谱反映历史发展水平;图像与数轴围合所得面积反映该学科在该保护实践中所作出的贡献和。

2.3 学科体系图谱

这是一个描述所有参与学科和领域关系的图谱,表达参与者之间主次问题、融合问题和趋势问题(图3)。考虑到建筑遗产保护学科属于综合性应用科学,本图谱的横坐标特别设定为建立新学科的独特作用加上展开后的“学科盘圆周”所反映的各个支撑学科,纵坐标是各学科和领域为评估值作出的贡献;而第三维坐标则是时间轴,在不同的时间切片上可以看出不同学科和领域扮演不同角色的情况。有必要说明的是:

图3 建筑遗产保护支撑学科/领域关系图谱(来源:作者自绘)

(1)拆分学科和领域的贡献须避免重复计算,须区分新学科的作用、组成新学科的主干学科、分支学科、交叉学科的作用。

(2)学科和领域分支和交叉细化反映在坐标刻度的细化。

(3)在各个不同时间轴上的切片所得图谱的光滑程度反映学科和领域的分支和交叉精细化水平。

本文提出按照以上思路来描述保护实践个案的历程、评价和学科,其目的不仅在于丰富视角的思维训练,更在于期待通过不同视角和视角转换过程带来对于建筑遗产保护学科建设过程中学科框架的启发。必须看到,这种考察方式具有循环论证的风险。笔者看来,跳出循环论证怪圈的救命稻草或许正是引入对遗产保护实践的历史评价。在并无新学科建设意愿的时代,以及在新学科范畴的摸索时代,那些对保护实践的评价和建议以及因此引起的历史性改变,是促使上述分析过程理性化并引导我们走向学科建设的路径。以此为线索,得以引出下文的讨论。

3 学科建设问题

从上述3张图谱出发,我们不仅需要认清建筑遗产保护学科的上层从属,更应当逐步着手明确上文中学科鼎足之喻的组成部分。

3.1 学科构成之鼎足

第一个具体的问题是鼎足的基本结构—鼎身有多少支撑?支撑之间的关系又是什么样的?

《建筑遗产保护学》在“建筑遗产保护的基础性研究层次”一节中择要说明了社会人类学、法律与法规、经济学与旅游学、考古学/历史学与建筑史学、结构科学、材料科学、传统工艺等7根基础研究拐杖[1]44-51。从“学科盘”的角度讲,这里提到的各类研究要点还是存在相当紧密的内在联系的,有必要进一步梳理,也有必要在诸如工艺操作的非传统领域方面等做出一些补充。希望下文的他山之石能够为未来的探讨起到抛砖引玉的作用。

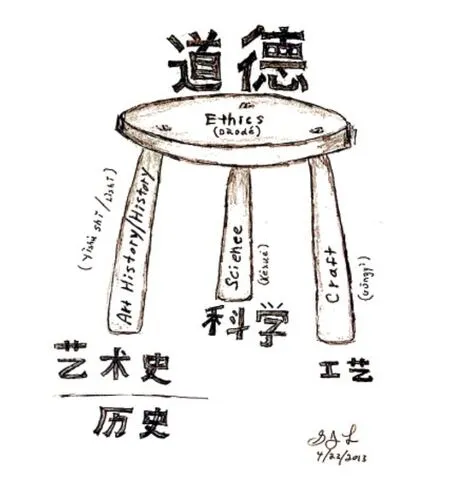

哈佛佛格艺术馆的乔治·斯陶特提出的“3条腿凳子”理论不仅在很大程度上得到了西方艺术品保护领域的普遍认可[17],而且与“学科盘”的基本组成相呼应。乔治·斯陶特所说的3条腿分别是:工艺(Craft/Studio Art)、艺术史/历史(Art History/History)和科学(Science)[18]。这3个领域不仅可以分别统筹上述7根拐杖,而且对于即将加入或即将增加权重的子学科持有开放的态度。

然而,只有腿的凳子是不完整的,将支撑构造联系在一起的是该学科的核心。高层级大类学科中,学科核心大致存在3种表象:有的表现为以学科历史凝聚的学科基本问题,如数学(代码110)之数学史(代码110.11)和物理学(代码140)之物理学史(代码140.10);有的突出学科的基础知识,如力学(代码130)之基础力学(代码130.10),以及基础医学(代码310)之医学生物化学(代码310.11)、人体解剖学(代码310.14)和医学细胞生物学(代码310.17);还有的则是统帅学科的基本理论,如文学(代码750)之文学理论(代码750.11)和法学(代码820)之理论法学(代码820.10)[8]。如果说新兴分支学科的核心可能直接取自母学科的话,那么新兴交叉应用学科之学科核心则需要结合应用领域而单独明确。

正是出于上述考虑,美国特拉华州温特特尔博物馆的格里高利·兰德雷为凳子加了一个“座面”—道德,实指文物保护准则与伦理(图4),并在“故宫-清华-WMF家具与内檐装修保护培训班”(Conservation Resources for Architectural Interiors and Furniture Training Center, 以下简称“CRAFT”)等场合提及了中国[19]⑤LANDREY G J,BAUMEISTER M,HAYES T.Loss compensation for structural elements in wood,decorative materials,painted/lacquered surfaces,including philosophical/ethical issues,theory and practice.Course taught at the Conservation Resources for Architectural Interiors and Furniture Training Center (CRAFT) in the Palace Museum,Beijing,China.April 22-26,2013.。这个座面的意义有着长久的基础,更确实凸显了学科存在的必要性,并能够确实保证上游学科和有效交叉。也正是从这个意义出发,国际遗产保护领域形成了多份行业准则文件—如欧洲的《欧洲保护/修复组织联盟职业准则》(包括绪论与定义、职业伦理、教育和培训3个主要内容)[20]和美国的《美国历史与艺术品保护学会伦理与实践导则》[21];与此形成对照的是,《中国文物古迹保护准则》之类的从业行为约束文件虽然得到了国家文物管理部门的推荐,但并未得到所有施工、设计、管理等层面建筑遗产工作者的共同认可和严格遵守。

图4 格里高利·兰德雷的文物保护三足凳(来源:格里高利·兰德雷绘制)

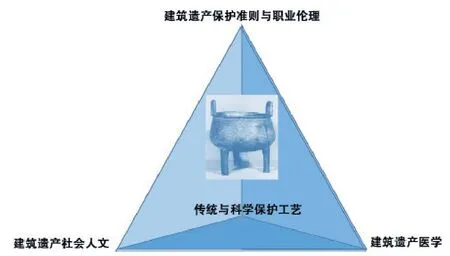

近20年来,《中国文物古迹保护准则》,特别为建筑遗产保护学奠定了学科基础,进一步将此准则和职业伦理的建设结合在一起,可以确定本学科区别于其他学科的核心;接续上文采用东方传统文化中更加优雅的比喻—以三足鼎取代凳子的比拟,从而构成建筑遗产保护学科的总体框架的描述:鼎身就是建筑遗产保护准则与职业伦理,3个鼎足分别是建筑遗产社会人文学科组、建筑遗产医学学科组和传统与科学保护工艺学科组(图5)。

图5 建筑遗产保护学学科框架模型(来源:作者自绘)

3.2 知识图谱之鼎足

接下来的问题,是如何将鼎身与鼎足内容进行细化,分别形成更为丰满的本学科知识图谱。

(1)建筑遗产伦理部分,是行业行为准则和价值基础。基于伦理要求形成的行业行为约束,其标准和效果必然高于一般的规范和法律要求,是衡量良好行业风气、高水平工作成果的基本指标。对于中国文化遗产行业而言,因社会结构和利益相关者的差异而具有特殊性。这个特殊性要求中国遗产保护行业伦理建设不仅需要西方式的个体伦理约束,而且更多地依赖于群体文化认知以及东方哲学背景。这个部分构成整体知识图谱最上层。

在面向伦理问题展开讨论的基础上,行业教育必须正面地、辩证地针对一些重要问题进行反思、形成学说,持续探讨:首先,如“自我、他者之辩”,是遗产价值判断、当代文化扬弃立场的基础;再如“生存、毁灭之辩证”,是基于现实资源做出决策的基础话题;又如“建筑遗产老态、病态之别”,是对于合理管理遗产的底账,是对保护措施定性的依据(图6)。

图6 建筑遗产保护学知识图谱之职业伦理专题基础问题举例(来源:作者自绘)

(2)建筑遗产医学部分,对应着西方体系之科学领域,更具体地由以下3个分支组成:①史料、实物、效果之综合研究,是对遗产本体“机理”、技能、机制的研究,可比拟成生理学;②材料老化、构造劣化、结构变化,是对遗产本体变化及其原因的研究,可比拟成病理学;③现代保护材料、实施技术和装备综合研究,是对保护方法、技术、物料的研究,可比拟成药理学(图7)。

图7 建筑遗产保护学知识图谱之建筑遗产医学(来源:作者自绘)

(3)建筑遗产社会人文部分,对应西方体系之艺术史领域。人文历史,尤其是学术成果日益丰富的材料工艺史、创作设计史、文化线路等研究成果及其方向,无疑是解读遗产的内核任务;同时,对于遗产行业之内、之外各层面的人文学科需求而言,行业学科架构,对外还应强调展示与公众教育,确立广义博物馆学,探讨传统与现实、保护与利用、遗产保护与文化旅游等问题;对内补充管理学内容,实现资源组织、项目组织水平的提升(图8)。

图8 建筑遗产保护学知识图谱之建筑遗产社会人文(来源:作者自绘)

(4)传统与科学保护工艺部分,对应西方体系之艺术技能范畴。必须看到,面向未来的遗产保护科学,既需要立足于传统工艺,又不能排斥或忽视新科技手段、当代和现代保护技术。因此,这个范畴有必要强调实验室分析检测技术中的手工操作部分和现当代以勘察技术、手术技术、保养技术为代表的“治疗技术”。与传统工艺技术类似,这些技术同样依赖于实施者的手工技巧、对仪器设备的熟悉程度和长期反复操作的熟练性(图9)。

图9 建筑遗产保护学知识图谱之传统与科学保护工艺(来源:作者自绘)

4 人才教育问题

上文所得出的知识体系图谱无疑是一个庞大的体系。与之形成对比的则是,目前我国建筑遗产保护行业基础知识体系的跛足:系统性的欠缺主要体现在无论现有从业面貌还是人才教育均呈现理论与实践、设计与施工、质量与资源之间的落差;究其实质,是鼎足关系之间的割裂和不均衡;其解决方法,则亟待整理教学体系,创造未来人才培养的新局面。

4.1 尝试

笔者作为主要策划和执行人参与了近期 “清华大学-故宫博物院文化遗产联合研究中心”的成立,并且以为:这2个重要学术机构合作之最重要的目标之一,便是依靠结合理论和实践的教育工作,逐步改良现有建筑遗产保护行业的结构,探索一条扎实的建筑遗产保护教育的路径。20世纪30年代以来,伴随着建筑历史研究和古建筑修缮工作的开展,这条路径经过了几代人的努力。同样,伴随着国际艺术品研究与保护行业的发展,这条路径必须经历更加系统的梳理。

明确人才教育路径首先必须结合第3节所述之学科归属、学科框架和知识图谱,确定人才教育中课程设置的“鼎足”关系。这项工作的前期实验是CRAFT—一个始于2010年,专为故宫宁寿宫花园文物保护项目进行人才培养的尝试。课程设置围绕着上文中的“鼎足”结构展开,在教学的同时随时着意引领学院独立思考所学知识技能与学科整体结构之间的关系,鼓励学员充分调动自我学习的能力。然而,具体到实际教学效果,CRAFT则依然在教学方式、教学时长、教师和学员选择等方面经历了艰难的试错和改革。时至今日,这个2年为1期(不含择优境外博物馆实习)、招生不重叠的培训班经历了如下调整:

(1)第1期为2010—2012年,专门培训故宫在职人员,学员规模13人,毕业5人;培训经历第一反省和调整。

(2)第2、第3期为2013—2017年,培训故宫及其兄弟单位在职人员、清华大学建筑历史与文物保护专业方向研究生,学员规模共计24人,毕业21人。

(3)第4期为2017—2019年,培训故宫及其兄弟单位在职人员、清华大学及其他院校资源参加的研究生和本科毕业班学生,学员规模10人,毕业4人;培训经历第二反省和调整。

(4)第5期为2019—2021年,社会公开招生,生员来自故宫博物院、清华大学、恭王府博物馆、北京林业大学、西安建筑科技大学、中冶建筑研究总院,学员规模13人,毕业13人。

尽管不宜在此展开讨论培训得失细节,但是可以看出,在明确学科“鼎足”结构关系之后,教学基本实践问题便成为人才培养的关键。

4.2 反思

今天评价CRAFT培训成功与否仍然过早。宏观来看,CRAFT“实验”诸多要点之中,人才培养目标之下,课程设置、师资和学习者已构成一组呈现“鼎足”关系的支撑体系。今天反思CRAFT培训,突出反馈给组织者的关键词则是必须要做的工作。

第一个关键词是课程设置,应是涵盖科目、教学方式的总和。追溯1859年斯宾塞在著名的《什么知识最有价值》文章里所用的“curriculum”一词来描述“教学内容”,堪称“curriculum”在西方教育领域中的第一次正式运用。拉丁语“currere”中文为“跑”,而“curriculum”则是“跑道”,可以相应地描述一种道路、生活方向和生活方式,因此西方课程概念偏向于一种学程,强调了教师和学生动态的体验过程。与此相对,“在中国通行的话语系统中,‘课程’与‘教学’的界限相当分明,以至对美国学者的界定反而费解……我国实践本身还未达到足以提出‘这种教与学能否发展学生能力’问题的程度,也就难以接受不同于现今‘课程’、‘教学’概念的那些概念”[22]。

虽然在此不必纠缠课程定义本身,但是CRAFT实验中最为突出的问题是:所需教授的课程内容覆盖面广,深度要求也颇具挑战。于是,跳跃于艰涩的纯理论、重复的纯实践之间的各类课程往往令人难以把握两极,而难度、深度适中的混合课程则往往唤起学员浓厚的兴趣。如何搭配设置、如何针对不同资质者予以不同的引导呢?我们需要的必然不是一个固定模式,而须精细化地因人施教。

由此可以引出第二个关键词“师资”。毫不夸张地讲,这是贯彻上述“动态”课程设置的关键。不妨引用一段美国艺术品保护专业泰斗回顾20世纪20年代行业成型之处的描述:“在佛格(博物馆)三足凳合作模式实践的最初日子里,并未切实实现各分支专业化的高标准。每个人需要完成各专业不同的工作。保护师和科学家在一起进行头脑风暴,一起记录、归档,一起收集颜料,并一起在墙上绘制颜料样本”[17]⑥原文为:“There was no luxury of specialization during the early days of the three-legged-stool collaboration at the Fogg.Everyone worked on everything;the conservators and scientists brainstormed,took notes,documented, collected pigments,and painted out samples of paints on the walls.”此处为作者译。。

行业成长的早期阶段,需要“everyone worked on everything”,专业全才是沟通、连缀各个学科分支并塑造行业伦理的不可获缺的角色。而这也正是当今我国建筑遗产保护领域最为缺少的角色。在国际同领域迅速发展的当代及我国建筑遗产独具特色与挑战的大背景下,分开来看,文物材料与科学、传统工艺与实验室技术、文化史学和建筑史学领域当中,或许并不缺少领军专家,我们真正缺少的是行业全才,或者是让“鼎与足”各部件中的代表人物耐心地、踏实地坐下来共同解决问题的机制。

分支学科的师资如何能够有效协同,窃以为,问题的答案大致在于以下3个方面:其一,从学科框架上讲在于“行业伦理”的建设和完善;其二,在人才教育能力储备层面上,在于培养选拔师资帅才;其三,在教育机制和教育方法方面,特别推荐加强综合性实践课程,近似当代建筑教育中设立的系列设计课选题,并在每个教学环节中实现分支学科之间的研讨互动,实现教与学的及时反馈。

提到教与学,便自然须落实到学习者这个关键词上。类比医学领域,关于临床医学教育方法的探讨远远领先于“文物医学”领域,建筑遗产保护领域更不例外⑦类似的研究如:①任延刚.临床医学专业硕士学位研究生培养模式现状分析及对策研究[D].北京:清华大学,2016.②王佳贺.临床医学专业学位研究生人才培养模式的探讨[J].卫生职业教育,2018(2):1-2.。在兄弟学科的研究中人才选拔和就业从根本上影响着学习的兴趣、质量和最终对于行业的贡献。

重温CRAFT培训的经验教训,囿于学员选拔来源和学员现有工作性质的限制,以及毕业后工作性质的导向,当前看来能够真正融汇所学并反过来带动行业改革的全才比例并不如预期。往届国际教员在项目评估中也会出现“培训项目资源强大,而培训资源最有效使用方式须深入研讨”之类的质疑⑧World Monuments Fund整理,CRAFT项目阶段性评估报告,2012年4月。。

回到人才教育路径和行业现状困境的大问题,无论10余年来CRAFT培训的经验积累,还是“清华大学-故宫博物院文化遗产联合研究中心”的工作目标,其起点建立在对于学科的总体思考之上,其着力点则在于每一个个体—遗产个体和从业个体。

期待本文能够引发更多的无关学派、无关国界、基于国情的讨论。