我国失智老年人长期照护模式选择意愿影响因素分析

张 彧,张 丽

南京中医药大学卫生经济管理学院,江苏南京,210023

失智症是一种以获得性认知功能损害为核心,并导致患者日常活动、社会交往、工作能力等明显减退的综合征[1]。随着老龄化程度的加深和期望寿命的延长,失智症的患病率及失智人群的数量急剧增加[2],这给全球公共卫生提出了严峻的挑战。据预测,2030年我国失智老年人数量将达到1645.6万,是2010年的2.8倍[3]。患有失智症的老年人存在认知功能障碍等症状,甚至中晚期时无法自理,需要长期照护[4]。长期照护服务是指为因衰老、疾病或身心功能障碍而导致生活不能完全自理者提供的生活照料、康复护理、精神慰藉等连续性、长期性、综合性的服务[5]。失智老年人在老年群体中处于弱势地位,其照护负担、质量要求要高于一般老年人。有研究表明,构建针对失智老年人的长期照护服务体系对于我国失智老年人的健康状况、生命质量具有重要意义[6]。国内外学者对老年人长期照护模式选择意愿的影响因素进行了深入的探究,但目前关于失智老年人长期照护模式选择意愿的研究较少,在失智症的发病率不断上升的背景下,失智老年人的长期照护问题值得被关注。因此,本研究分析我国失智老年人长期照护模式选择意愿的影响因素,为构建针对失智老年人的长期照护服务体系提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

数据来源于2018年中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese longitudinal healthy longevity survey, CLHLS)。CLHLS主要是采用多阶段抽样法对全国23个省份的65岁及以上老年人的健康状况进行追踪调查,调查内容涵盖了老年人的人口学特征、社会经济地位、健康状况等多个方面,因而数据具有较高的质量和一定的代表性。本研究选择65岁及以上的失智老年人作为研究对象,通过筛选,最终得到有效样本2826例。

1.2 研究方法

1.2.1 调查工具。采用简易智力状态检查量表(mini-mental state examination,MMSE)对老年人的失智情况进行判定[7-8]。该量表是国内外最具影响力、最为普及的认知缺损筛查工具之一[9],包括定向力、记忆力、语言能力、回忆能力以及注意力和计算能力5个维度。量表总分范围为0-30分,失智的标准因被调查者的受教育水平不同而有所区别:文盲≤17分,小学≤20分,中学及以上≤24分[10-12]。

1.2.2 因变量选择。本研究的因变量是长期照护模式,根据CLHLS问卷中的“您现在和谁住在一起”的回答,将长期照护模式分为2类,一是将独居或与家人住在一起的回答合并为居家长期照护模式,二是将居住在养老机构称为机构长期照护模式。居家长期照护模式赋值为0,机构长期照护模式赋值为1。

1.2.3 自变量选择。关于自变量,通过文献阅读与梳理,本研究主要通过以下4个维度进行探讨。首先是个人特征变量,包括性别、年龄、居住地、受教育年限、自评健康状况。其次是家庭特征变量,包括婚姻状况、子女数量、自评经济状况。再次是社会支持变量,该部分主要从社会供给的角度来考察老年人长期照护模式选择意愿的外部影响因素,包括社会保障情况、社区是否提供相关服务。最后是代际支持变量,在养老体系中,子女对老年人的代际支持是重要前提条件,因此本研究将代际支持作为单独变量纳入模型进行检验,包括经济支持、精神支持、照护支持。

1.3 统计学方法

利用Stata 15.0对数据进行统计分析。采用频数和百分比描述调查对象的基本特征,运用logistic回归模型分析影响我国失智老年人长期照护模式选择意愿的因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

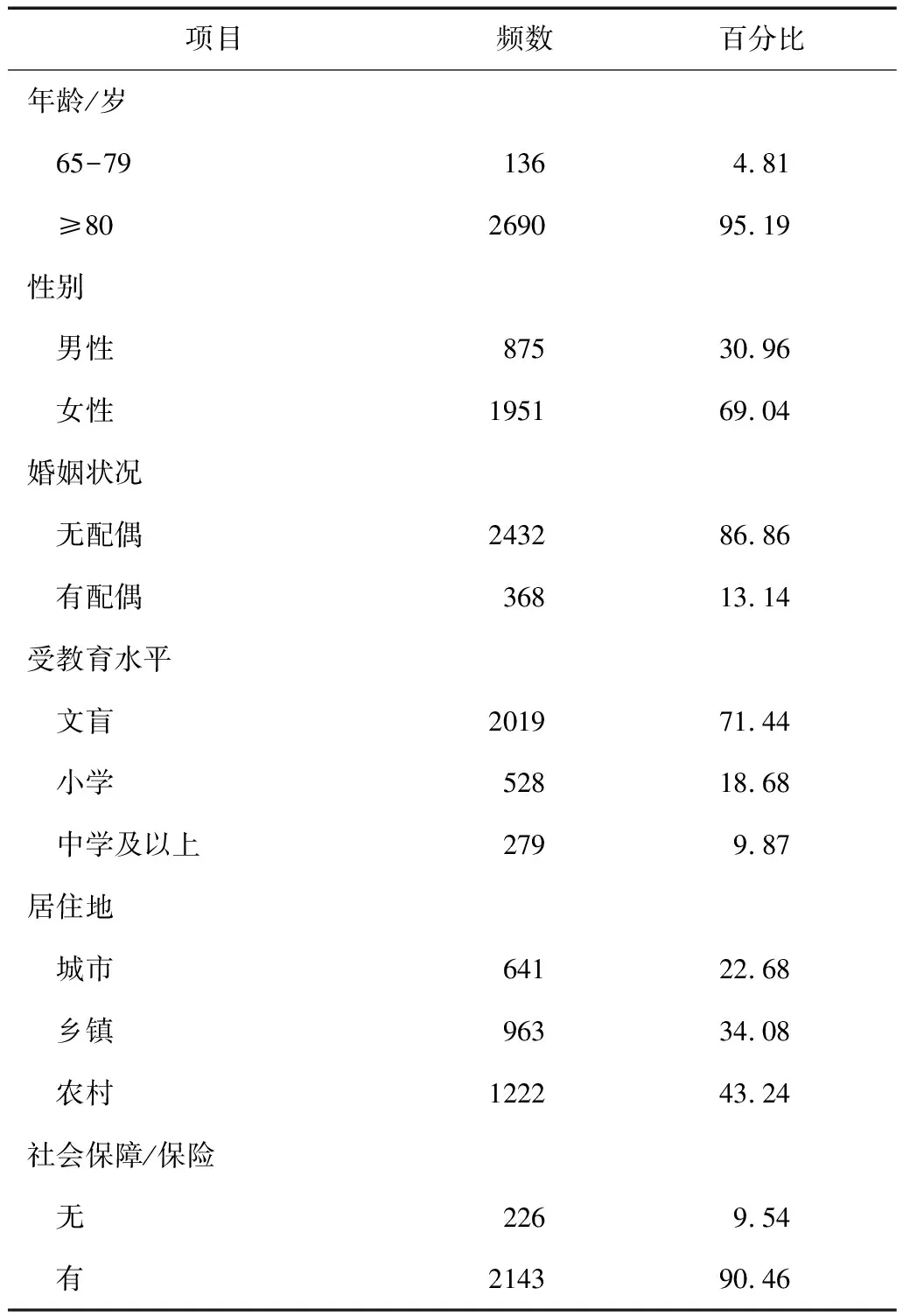

2826名研究对象中,女性1951人(69.04%),80岁及以上者2690人(95.19%),无配偶者2432人(86.86%),未受过教育者2019人(71.44%),居住在城市者641人(22.68%),参加社会保障/保险者2143人(90.46%)。见表1。

表1 调查对象的基本特征(n,%)

2.2 失智老年人长期照护模式选择意愿情况

从长期照护模式选择意愿的总体情况来看,失智老年人选择居家长期照护模式的人数占样本总量的93.35%,选择机构长期照护模式的占6.65%,从中可以看出,居家长期照护模式仍是当前我国失智老年人的首要选择。

当老年人生病或者身体不舒服时,其主要照护者有家人、邻居、社会照顾者等,然而,长期照护模式选择意愿不同的失智老年人的照护来源也有所差异。选择居家长期照护模式的失智老年人的照护提供者的顺序依次为儿子、儿媳、女儿。就选择机构长期照护模式的失智老年人而言,保姆和社会机构是其长期照护最主要的提供者。

2.3 失智老年人长期照护模式选择意愿影响因素分析

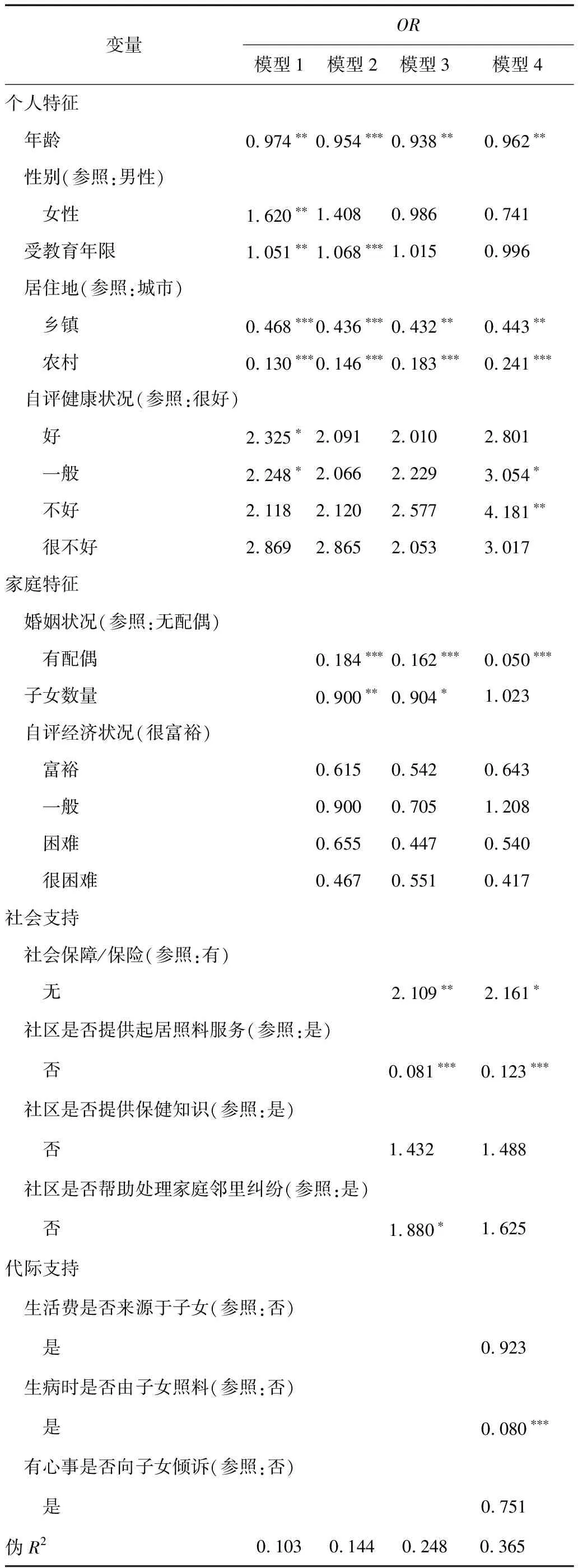

将个人特征、家庭特征、社会支持、代际支持变量依次纳入模型,分别得到4个模型,具体结果见表2。比较4个模型可知,模型4的整体解释力度最强,拟合优度最高。因此下面根据模型4的估计结果对失智老年人长期照护模式选择意愿的影响因素进行分析。

回归分析结果显示,个人特征、家庭特征、社会支持、代际支持均能显著影响失智老年人长期照护模式的选择意愿。在个人特征方面,年龄越小的失智老年人选择机构长期照护模式的概率更高;居住在城市的失智老年人选择机构长期照护模式的可能性更大;自评健康状况为不好和一般的失智老年人选择机构长期照护模式的可能性更大。在家庭特征方面,无配偶的失智老年人选择机构长期照护模式的概率更高。在社会支持方面,社区提供起居照料服务、无社会保障/保险均会增加失智老年人选择机构长期照护模式的概率。在代际支持方面,仅有生病时是否由子女提供照料对失智老年人长期照护模式选择意愿影响显著。见表2。

表2 我国失智老年人长期照护模式选择意愿影响因素的logistic回归分析

3 讨论

3.1 年龄、居住地影响失智老年人长期照护模式的选择意愿

结果表明,年龄的增加会显著提高失智老年人选择居家长期照护模式的概率,廖小利对农村失能老年人长期照护方式的选择行为影响因素分析的结果与本研究结果相似[13]。这可能是因为年龄越小的老年人思想观念更为开放,他们能够有效借助外界可利用的资源来满足自身多样化的养老需求;而年龄越大的老年人受“养儿防老”等传统养老观念的影响较大,且对新鲜事物的接受程度较低,故其更愿意选择与家人同住的居家长期照护方式。研究结果也表明,居住在城市的失智老年人选择机构长期照护模式的可能性更高,这与同春芬等人的研究结果相一致[14]。原因可能有以下两个方面,一是农村老年人经济水平相对较低,对机构长期照护服务的购买能力不足;二是城市地区的养老机构较为健全,养老设施较为完备,能够为老年人提供较高质量的照护服务,因此,城市老年人更倾向于选择机构长期照护方式。研究结果还表明,自评健康状况越差的失智老年人选择机构长期照护模式的意愿更强烈,与彭青云的研究结果相似[15],这可能是因为在认知功能下降与健康状况不佳的双重压力下,老年人的长期照护需求更多,且要求更为专业,传统的居家照护模式无法承担其照护责任,他们只能转而选择专业的机构。因此应加强对长期照护者的专业技能培训,以提高机构照护服务的水平与质量,并根据老年人的自理能力和身体状况,为不同失智程度的老年人提供分层、分级的上门照护服务。

3.2 婚姻状况影响失智老年人长期照护模式的选择意愿

研究结果表明,无配偶的失智老年人选择机构长期照护模式的意愿更高,而有配偶者更倾向于选择居家长期照护模式,这与岳乾月的研究结果相似[16]。一方面,有配偶的失智老年人能在日常生活中得到老伴较多的生活照料、精神慰藉等支持,因而更愿意在熟悉的环境中接受亲人的照护;另一方面,随着家庭照护功能的减弱,家庭照护角色主要由老年人的配偶承担,而无配偶者的长期照护需求无法得到满足,只能被迫诉诸于社区或者养老机构。因此,长期照护机构应明确受众人群,在掌握该类人群的基本照料需求的基础上,为其提供一系列针对性的照护服务,进而提高失智老年人对机构长期照护服务的利用率。本研究没有检测到自评经济状况和子女数量对失智老年人长期照护模式选择意愿的显著性影响。这可能是因为自评经济状况只是老年人的主观感受,存在一定的随意性;同时,90%以上的研究对象是80岁及以上的高龄老年人,子女数量普遍较多。因而,本研究并不排除家庭经济状况和子女数量在失智老年人长期照护模式选择意愿中的作用。

3.3 社区提供起居照料服务、社会保障情况对失智老年人长期照护模式选择意愿有一定影响

研究结果显示,所在社区提供起居照料服务的失智老年人选择机构长期照护模式的概率更高,与苏群等人的研究结果相似[17]。这可能是因为,一般情况下,为老年人提供上门照护服务的社区配备专业的护理人员,且养老建设较为完善,因而能够促进老年人选择机构照护服务。因此,有必要在社区层面增加长期照护服务,增强政府对相关服务的购买力度,积极引导社会资本参与,让老年人能够在熟悉的环境中享受到一体化和专业性的长期照护服务。结果还显示,享有社会保障/社会保险的失智老年人更倾向于居家长期照护模式,胡晓蔓的研究表明参加养老保险的农村老年人更愿意接受居家照护,与本研究结果一致[18]。这可能是因为社会保障能够提高老年人抵抗疾病风险的能力,减轻子女的养老负担,增强子女的赡养意愿,进而提高了老年人居家长期照护模式的选择意愿。因此应完善社会保障体系,并加快推进长期照护保险制度的实施,提高老年人整体的社会保障水平,让更多的老年人有实力选择适合自身条件的长期照护模式。

3.4 代际照护支持对失智老年人长期照护模式选择意愿有一定影响

结果表明,生病时能够得到子女照料的失智老年人更倾向于选择居家长期照护模式。周晓蒙等人的研究表明,能够获得代际情感支持和照护支持的失能老年人更愿意与子女同住在家中,与本研究结果类似[19]。一方面可能是因为老年人获得的子女照料支持越多,基本的生活照料需求越能得到满足,与子女的关系更为密切,故其选择机构照护模式的意愿更低;另一方面,当代际支持较弱,不足以满足养老需求时,老年人就不得不诉诸于社会机构的支持。代际支持在老年人的长期照护模式选择意愿上起着显著性的作用,因此应始终强调家庭在老人照护中的主体作用,开展以“孝”为核心内容的教育活动,在全社会树立起尊老、敬老、养老的核心价值观,积极鼓励、引导子女主动承担老年人的照护责任;同时,政府或者社区可以面向公众开展免费的有关老年人长期照护专业技术的培训活动或者专家讲座,提高家庭照护者的照护质量,以保证老年人也能够在家庭内享受到专业的照料。

综上所述,我国失智老年人长期照护模式选择意愿受个人、家庭、社会多方面因素的影响。失能、失智老年人生命质量差、长期照护压力大[20],在人口快速老龄化和家庭结构转型的背景下,应当足够重视该类人群的长期照护问题。因此应强调家庭照护的主体作用,完善社会保障体系和提高社区照护服务水平,逐步构建起多元供给主体的长期照护服务体系,为需要长期照护服务的弱势老年人群体提供帮助,促进健康老龄化战略目标的实现。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析