近代上海洗染业的形成与发展

崔曦文, 张竞琼

(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

洗染织补行业、旅馆行业、沐浴理发行业及广告行业是近代上海服务业的重要组成部分,其中洗染业与人们日常穿着服装有着紧密联系,也是伴随着西装业、时装业、衬衫业等服装行业发展而不断进步的行业。近年来,国内外对于近代上海服装行业有一定的研究,东华大学、江南大学等单位的学者对此有着较丰富的研究成果,但对于洗染业的研究暂未有明显进展。

文中通过梳理及分析上海档案馆馆藏相关文献,就近代上海洗染业的发展过程、行业特征及其在近代上海社会转型中的状态进行深入探讨。

1 近代上海洗染业的发展

1.1 近代上海洗染业的起源

在相当长的历史时期,洗、染、织、补都曾作为各自独立的行业。直到清末民初“西风东渐”,上海陆续出现了“新法洗染店”,洗、染、织3项业务由此合为一体并逐渐形成规模较大的洗染行业。

最初洗染业一直沿袭着笨重的手工劳作方式,店铺所需的本钱少,生产条件简单,技术设备落后,且以小作坊、小店铺为主。总体而言,洗染工作入行门槛较低,是一些贫困人家赖以谋生的手段。

上海开埠后商业发展不断繁荣,国外的洗染技术逐渐传入,上海租界区域内集中开设了一些较大的洗染店,洗染业由此快速发展并形成了一定规模。

1.2 近代上海洗染业的沿革

1.2.1初始期 清末,上海县城(今上海闵行区一带)开始出现洗衣作和染坊(旧时洗衣店称为“洗衣作”,“作”即“作坊”),有专为行旅客商洗衣的洗衣妇,还有走街串巷揽活的流动摊贩。

初始时期的洗染业尚未形成一定规模,而是作为贫苦家庭的一种谋生手段,主要从业群体一般是依靠替人洗衣、织补来谋生的洗衣妇或一些家庭式的作坊。其洗涤技术采用最基础的方法,如使用木棒敲打衣物或用皂角作为清洁材料等。总之,衣物的清洁、染色等过程仅依靠人工劳动,清洁工具与材料较为原始。

1.2.2发展期 1843年上海开埠通商后,外商大量涌入,并逐渐形成聚集区,于是面向外商衣物的洗染成为人们日常生活必需服务项目,由此洗染作开始形成行业。

1850年(清道光三十年)前后,外商在提篮桥附近开设洗衣作,专为外侨洗烫床上用品、服装等,称为白衣作(洗衣业最初分为“白衣作”和“绒衣作”),1851—1861年(咸丰年间)上海共有洗衣作19户[1]。

1.2.3繁荣期 1872年(同治十一年),开始出现华人自主创办经营的洗染店,如设立在法大马路的(今金陵东路)忠康复记洗衣作,标志着上海洗染业自此走向繁荣。该阶段的洗染业有以下特点:

1)消费人群向内转变。华人效仿西方人自主出资开设、经营洗染店铺后,面向的顾客除在沪的西方人外,还出现了华人群体。生活方式西化、身着西装衬衫,需要将衣物送去洗染店进行清洗的上海华人日渐增多。

2)行业规模逐渐扩大。华人开设的洗染店铺增多,如1894年(清光绪二十年),开设在虹口东熙华德路(今东长治路)的老日升织补店,专营织补和刷染,是名噪一时的大店。此时,洗染店由租界区域开始向外拓展,内部竞争日趋激烈,促进了整个行业的发展。

3)技术设备迅速发展。为保证优质高效的服务,增强店铺在行业内的竞争力,各洗染店铺纷纷从西方引入先进的洗衣、染衣和烘干等电器设备,并采购各式化学清洁剂、染料等。如1925年成立的正章干洗商店,于1937年引进日本干洗机,提供高效、省力的洗衣服务,成为当时首屈一指的洗染店铺。

4)行业状态趋于综合性。除晚清年间便已存在的洗衣作、染坊外,1900年(光绪二十六年)还出现了由土耳其人开设的绒衣作,采用汽油来洗涤丝绸或呢绒服装、呢帽等。随后水洗、干洗、染色、织补等单一经营的商店作坊逐步向综合性服务商铺转型,综合经营的洗染店日渐增多,较为著名的有华利、利大、华丽、公和等。

1.2.4变动期 上海沦陷期间,局势动荡不安,上海各行各业均遭受重创,洗染业日益萧条。除了一些资本实力技术力量雄厚的大店,尚可通过向西方人提供服务以维持运营外,一些个体经营的洗染店则生意冷清,大量店铺经营困难纷纷倒闭。

1.2.5恢复重建期 1945年抗战胜利后,上海百业待兴,人口骤增,洗染店也由原来的100余家增加到465家,其中白衣作达160家。此时,洗染店争相在报纸、杂志上刊登广告,介绍自家店铺特色、服务种类以及应季的优惠手段等,并以交件迅速、服务方便、降价赠品为竞争手段,最终形成了一批特色名店,如王维新白衣、老日升织补等。截止1949年,上海全市有洗染店760家,洗熨摊1 300多个,从业人员5 000多人。

总之,近代上海洗染业经历了初始期、发展期、繁荣期、变动期与重建期5个阶段的演变与成长,从最初手工劳作的洗衣作发展成为近代化的机器与人工相结合的新型产业。随着西服业、衬衫业、时装业的发展,洗染业规模迅速扩大,通过引进设备与技术,形成了水洗、干洗、染色、织补等一整套服装后续服务体系。

2 近代上海洗染业的行业特征

近代上海早期的洗染店大部分生产工具简陋,且仅依靠体力劳动,延续着小手工业作坊式的生产模式。其服务包含洗、熨、染、织补4种方式,并以缸、盆、搓板、板刷为主要工具。

辛亥革命后,人们的衣着发生变化,国外的洗染技术、原料和设备传入中国,所谓的“新法洗染”就是与中国传统的洗、染、织补3个行当融合,形成近代洗染业。

2.1 经营服务

2.1.1等级划分及收费 1930年,上海洗衣商业和洗染商业同业公会分别按会员的规模、技术设备等制订分级标准,分成甲正、甲副、乙正、乙副、丙正、丙副、丁正、丁副8个等级,实行分类分等经营,并制定相应收费标准。 1941年,作为洗染业的“白衣作”分为甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛8个等级,并进行分级收费;1945年,同属洗染业的“绒衣作”亦分超、特、甲、乙、丙、丁6个等级,从事经营。

洗染业的主要收费项目有洗衣、熨衣、染色、织补等,并按照分等定级、按质论价、合理计费的原则制订价格标准。民国后期百业萧条,又由于穿呢绒面料服装的人数减少,洗染业也不得不数次降低收费标准[2]。

2.1.2服务项目 近代上海洗染业的服务内容有洗、熨、染、织补、上光、上浆以及售卖相关工具和原料等。服务方式包括走街串巷流动收送、定期上门收送以及顾客自主上门3种。

洗衣从业者常为人口较多、洗衣量庞大的平常百姓家,她们采用原始的手搓、棒打方式配合皂角进行清洗,是通过体力劳动养家糊口的底层人群。一些小型洗衣作坊通常为“前店后场”的夫妻店,这类小店会与买卖商号、官商富豪人家建立洗衣业务关系,定期上门收送,月终结算收费。洗衣作坊通过该种方式与雇主形成了契约关系,作坊的收入较为稳定但仍然比较低微。另外,一些规模稍大的洗染店除雇佣业务外,还会与饭店、宾馆建立协作关系,包洗床单、被套、台布等,月终结算收费。这些经营状况较好的店铺有着相对较高的营业额,能够雇佣学徒和工人,扩大经营规模。

后期成立的新法洗染店规模较大,店铺内分别设有洗衣工场、烫衣工场、织补工场、干洗工场,且刊登各式广告宣称提供门市服务,“现配、现售、上光,立等可取”,欢迎顾客来店自行体验或上门为客户收送衣件,“项目齐,质量好,交件快”[3]。一些著名的大店、名店还开设了一批分店。各个店铺想方设法提供优惠服务以招揽顾客,形成了良性竞争关系,致使近代上海洗染业蓬勃发展。

2.2 洗衣方式

2.2.1传统湿洗法 传统湿洗法即最原始、基础的手工洗衣形式,洗衣工的洗衣方式与家庭生活中主妇自己洗衣的过程并无本质区别。传统湿洗法通常采用的工具有盛装衣物的盆、桶等;搓洗布料,刷去灰尘的搓板、毛刷;敲打衣物的木棒等;清洁衣物的碱性肥皂或肥皂粉。洗涤步骤为:将待洗衣服依据种类用温水或热水充分浸泡后,将肥皂在污处涂抹均匀,用手或借助搓板和毛刷揉搓污渍处,待污渍除去后用清水漂净肥皂液即可,针对具体的服装品种与特性又有区分。不同类别衣物的洗涤方式如下:

1)普通白衣的洗涤。工具材料使用肥皂、木板和硬毛刷,采用热水。步骤为:将衣服先入水揉擦浸泡后略微挤干涂上肥皂,待肥皂液浸透后用硬毛刷刷擦污渍,最后用热水漂净肥皂液。

2)毛织类衣服及绒线的洗涤。工具材料和洗涤步骤与普通白衣相似,但要注意为防止毛织类衣服出现缩水现象,洗涤过程中避免过于用力揉搓衣物,且洗后直接晾起使其自然晒干[4]。

3)中式汗衫的洗涤。清洁材料使用肥皂,温水,避免汗衫因受热而褪色。步骤为:首先抓起汗衫的两角将其对折,然后握住其中一条衣袖涂抹肥皂,涂抹方向为自衣缝起向衣身过渡,洗净后换另一只衣袖重复上述清洗步骤,最后揉搓清洗衣身并用清水漂净肥皂水[5]。

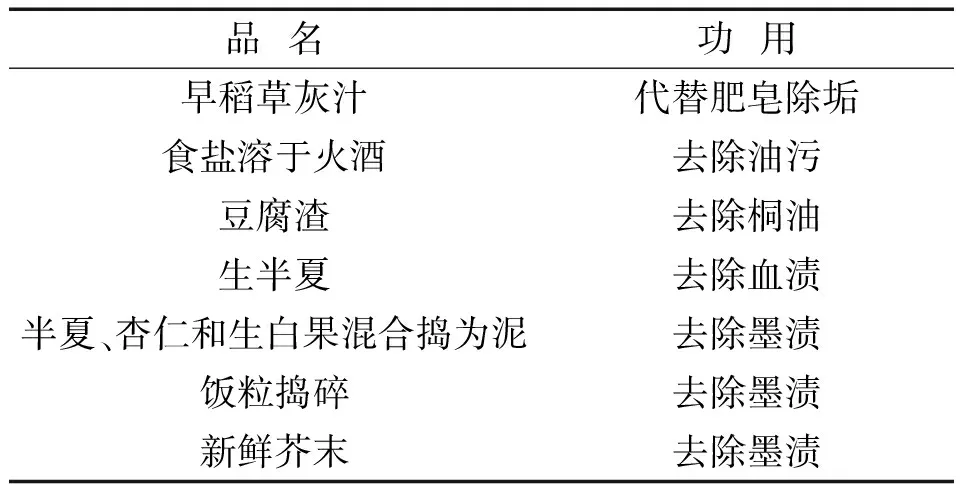

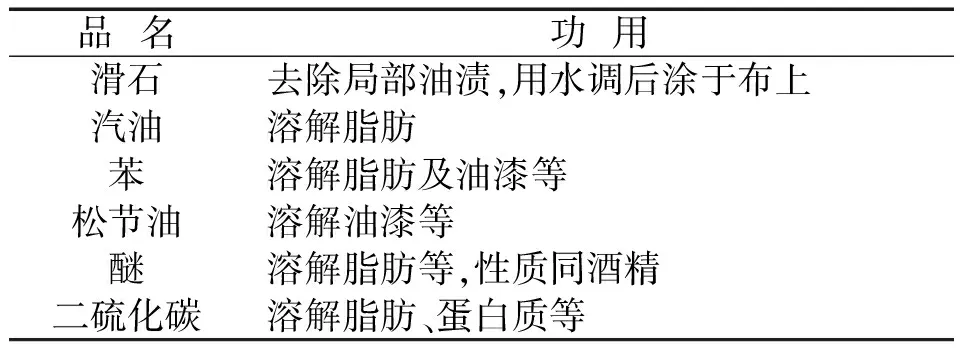

此外,传统湿洗法在洗衣过程中针对一些特殊的污渍如油污、血渍等,可以将生活中一些常见材料作为特别的清洁用品,如豆腐渣、食盐等,涂抹在污处后配合肥皂洗涤,能达到较佳的清洁效果,具体见表1[8]。

表1 湿洗法特殊洗涤药品及用途

2.2.2新式干洗法 所谓的新法洗染,是在传统水洗衣物的基础上,发展出的干式洗涤法。干洗法不经水洗,用药品进行局部洗涤,所用的化学药品能将污渍溶解,然后逐步洗净。干洗法既不伤害织物,也不影响其颜色,省时省力,高效便捷。因此,这种方法大都用于西装、大衣及帽子、领带等易接触外界灰尘、污垢,但又不便经常洗涤或在洗涤过程中易受损坏的服装。

干洗可分为整体洗涤和局部洗涤2种:①全体洗涤法即先将衣服用毛刷刷去灰尘,然后将整件衣服都浸泡于具有挥发性的药品溶液内,以洗去其污垢;②局部洗涤法是将毛刷蘸以药液局部刷净污渍,然后在空气中阴干即可。这2种方法在去污渍后都不能在阳光下暴晒,避免对衣物的颜色产生损伤[6]。以呢帽为例,其去渍步骤为:先将挥发油轻轻擦拭在污秽处;再将呢帽放在通风处,待挥发油风干即可去除污渍;最后使用专门的套板将呢帽进行熨烫,使呢帽的形状固定、硬挺。近代上海洗染店常用的干式洗涤药品及用途见表1[7]。

表2 干式洗涤药品及用途

2.3 技术设备

除洗衣方式不同外,新法洗染店另一个有别于传统洗染店的特点便是引进外国洗涤机器,运用电力驱动机器工作,省去了大量人工成本。

规模较大、等级较高的新法洗染店内会依据洗衣步骤,设置不同的工作部门。通常分为干湿洗染、干衣、上浆、熨烫等部门,分工明确,科学有序,且每个部门有专门的机器设备。一个先进完整的新法洗染店主要包括清洗室、干衣室和熨烫室。

清洗室的洗涤机器采用圆桶式,清洗步骤为:将衣服、肥皂和水置于桶内,圆桶模拟人工洗衣手法开始自动左右回转震荡衣服,直至肥皂和水完全将衣服浸湿,以达到良好的清洁效果。

干衣室中充满干燥的热空气,多个空气螺旋板通过旋转产生风力,形成适于吹干衣服的微风。干衣室的天花板上悬挂着晒衣杆,每个晾衣杆挂满衣服后,工人便可以旋转室外的手轮将衣杆推进干衣室烘干,同时空杆也会回到干衣室外等候再挂上其他衣服。

熨烫室内的机器将加热后的碾棍进行往复运动,熨烫衣服的袖口及胸部以抚平褶皱,为衣物定型。工人也可以通过脚踏杠杆来控制碾棍的行止或转换方向,调节出合适的碾压力度[9]。

3 近代上海洗染业发展状态分析

3.1 中西洗衣方式“并行”

中、西方不同的洗衣方式促进了新、旧洗衣方式的融合与更替。西方工业革命后由于电力、化学等科学技术的发展,使国外较早出现洗衣机等电器设备。上海开埠之后,大量新法洗染店从国外引进电器洗涤设备、购买高效洗涤剂、染料等,为客户提供了一种全新的清洁服务。

西式服装的面料通常较为厚重,尤其是呢大衣、呢帽等服饰不易手洗,需要新法干洗店的一整套干洗、整烫工序来维护服装的品质。西式服装的立体结构,也需要通过上浆、局部熨烫的方式定型,使衣服洗后也能有硬挺的穿着效果。专业的新法洗染店通过机器洗染,利用化学药剂去除污渍,能够提供更适合西式服装面料、结构本身的洗衣服务,因此在上海逐渐流行开来。

平常百姓所穿的中式汗衫、长衫、马褂等衣物的材质一般为普通的棉、麻,且由于中式服装结构的平面性,决定了衣物洗涤、晾晒手法简单,不一定需要熨烫工序。因此,始终存在着一部分沿用手洗方式的小型洗染店,为普通家庭提供各种洗染服务,还有的人家会选择将衣服交付洗衣妇洗涤、织补。

近代上海虽有崇尚西化、推举新法洗染的一些大中型洗染店,但传统的洗染方式并未完全被取代,而是呈现两者“并行”的局面。

3.2 迎合社会变化趋势

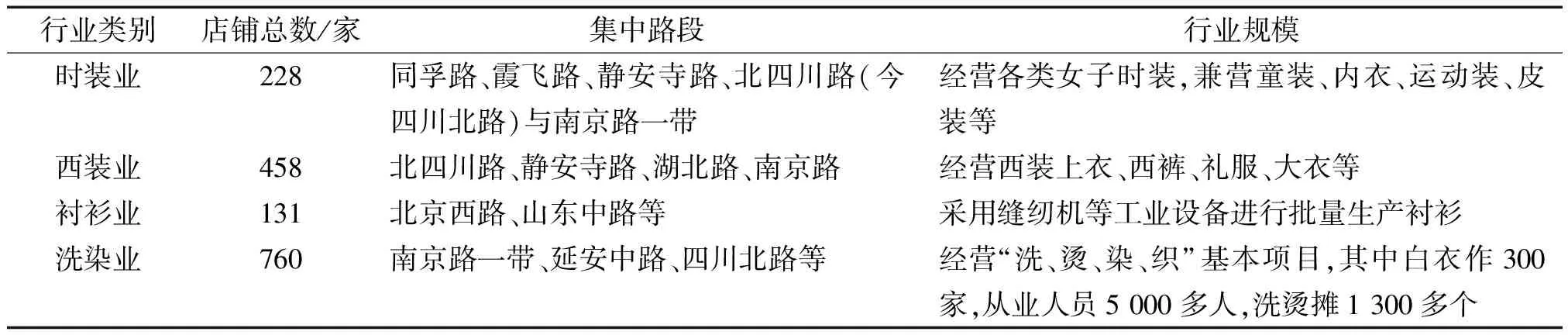

3.2.1“变服”风潮兴起 洗染行业的发展从侧面反映了近代上海家庭生活方式、消费模式、穿着打扮的转变。上海开埠后,人们的生活方式开始“西化”并形成一定的风潮,人们与西方人的生意往来、日常社交频繁,穿西装的人开始增多,“变服”风潮在上海逐渐盛行。既有人穿着西装、衬衫出入高级洋行,也有人将西装和长袍马褂搭配,形成中西结合的独特穿衣风格。为适应“西化”需求,近代上海全市时装、西装、衬衫和洗染业的规模不断扩大,新型服装行业蓬勃发展,可见洗染业的发展与服装业的发展是同步的,相辅相成的,具体见表3。

表3 近代上海时装业、西装业、衬衫业发展规模总结

3.2.2新法洗染应运而生 上海人的服装穿着形式发生变化,洗染行业的洗涤方式也随之改变。近代上海新法洗染店的服务项目是与西式服装的特殊结构相匹配的,既要高效清洁污垢,又要使洗后的服装保持立体、硬挺。

西式服装中增加服装立体感的垫肩、胸衬等附属部件,必须送到洗染店进行专门洗涤以避免损坏。同时,衬衫、西装的洗涤、上浆、熨烫也需要在专业的洗染店进行才能使其保持挺括有型。另外,丝绸面料的女装晚礼服等显然也不适合在家中自己手洗。

3.2.3商品经济下的服务 在近代上海商品经济条件下,新法洗染店的服务对象主要针对中产阶级及以上消费水平较高的人群,这些中产家庭在服装方面的消费需要使得大量的新法洗染店应运而生,一些大店也拥有了一批忠实固定的消费群体。为了招揽顾客,店家纷纷推出各式各样的服务,例如上门取件、刊登宣传广告、不定时降价打折等。

1)上门取件。一些规模相对较大的洗染店,有资本实力雇佣洗衣工人,同时还会让店员提供上门收送洗涤衣物的服务。如驰名沪上的正章洗染公司的宣传口号便是“快、好、便”。所谓“快”即“4小时快洗衣,24小时日夜服务”;“好”即“精洗各式服装,提供洗后维护”;“便”即“可电话预约,上门收送衣物,免费去渍,熨衣立等可取”[10]。

2)广告宣传。各个店铺为了宣传自家的优质服务,会选择在一些杂志上刊登服务内容,如开设在沪西福煦路(今延安中路)上的沪西干洗公司,宣传自家店铺是“在上海真正用机器药水洗涤者”,吸引对新法洗染功效抱有好奇心的顾客上门体验[11]。

3)合理定价。洗染业的主要收费项目有洗衣、熨衣、染色、织补等,西装、衬衫以及普通的布衣都有着相应的洗染价格。西装定价一般为2元/件,布制服为0.5元/件,衬衫为0.25元/件。

3.3 行业发展特点

3.3.1随技术进步而更新 在西方工业更为先进、强势的文明影响下,现代化洗染店在上海一度蓬勃发展,而传统的中式洗涤法仅依靠手洗,洗涤效率低,清洁效果也一般,且不适合西式服装的清洁;而西式的机器洗涤采用化学干洗法,洗涤效率大大提升,自动化、程序化的清洁服务节省了大量的人力、物力,通过部门分工和集体劳动,工人们的工作效率也大幅度提高,体现了工业文明带给社会生产力的优势。

高效便捷的西式工作方式取代了旧式传统的手工劳动,对传统洗染店构成了巨大的压力和挑战,传统洗染店日渐萧条、萎缩,而新法洗染店则暗暗生长,逐步取代旧式洗衣作坊。洗染行业的技术进步,完成了从传统手工向现代工业的过渡或转型,也就是通常所说的现代化。近代上海洗染业的转型也是整个社会的一个缩影,这种由手工迈向机器、由人力迈向自动化的转变,是近代社会农耕文明迈向工业文明的一部分[12]。

3.3.2随商业中心而转移 从整体上看,近代上海洗染业的发展路线与当时整个上海经济社会中各个行业的发展步调较为一致,即从最初的旧商业中心(原上海县城)兴起,后向着新的商业中心(英法租界区域)转移,尤其与时装业、西装业、百货业的发展相协调[13]。

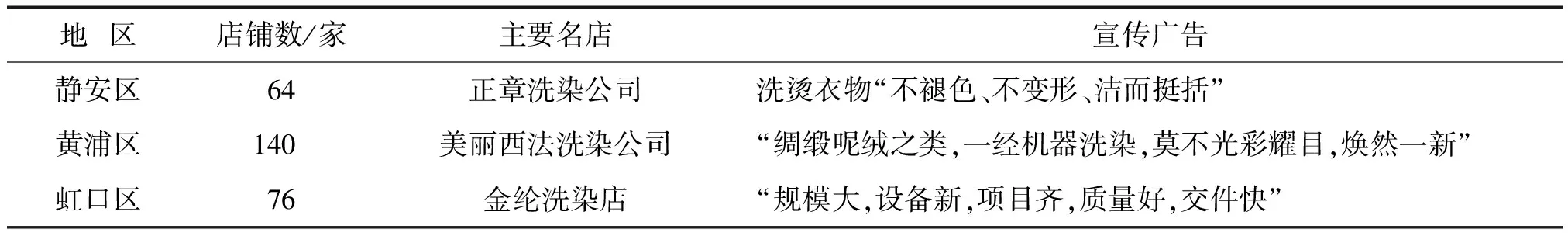

随着服装、百货行业的发展,繁荣期的洗染业也在租界区、商业中心呈现一定的聚集性,从最初主要承包外国人的洗衣服务,转为面向国人自己的洗衣服务;小型洗衣店则在居民区分布,具有较强的分散性[12]。近代上海洗染店铺区境聚集总结见表4。

表4 近代上海洗染店铺区境聚集总结

4 结 语

近代中国受西方文明的冲击和洗礼,整个社会处于变化之中,洗染行业便发展于这一动荡转型时期。兴起于民间的洗染业,在受到西方先进文明的影响后,一方面延续着自古以来便存在的传统洗衣作坊;另一方面又不断吸收、接纳西方现代化科技。随着技术的革新,洗染店逐步以机器技术代替人工劳动,并适应着中西方不同服装的洗涤要求完善服务内容,使整个行业的规模逐步扩大,行业经营日趋综合化、规范化。

上海人的衣着打扮随着上海的开埠经历了西化的转变,表现出中、西式服装混合搭配的个性与风潮。在服装业聚集分布的租界区域内,人们对西式服装的消费需求日渐增多,西式服装店层出不穷,西装、时装、衬衫行业的发展一片繁荣。这一变化促使各式的新法洗染店在租界内应运而生,受到商品经济环境的影响,洗染业更多地面向中产及以上家庭的消费水平和要求,推出各式竞争手段以扩大自身影响力。洗衣和洗染商业同业公会也迅速成立,将洗染业划分为“白衣”和“绒衣”并分类定价,在保留传统湿洗法的同时推出新式干洗法,以适应人们既离不开传统的中式布衣、长衫,又渴望紧跟潮流换上西装、领带的着装心理。

近代上海洗染业的发展规律,整体上符合上海商业中心的发展轨迹。曾经上海县城旧商业区内的小型洗衣作坊,技术简单且店铺位置分散,随后逐步发展出设备先进的大型洗染店,并聚集形成了稳定的行业规模。洗染业在满足近代上海居民日常生活需要的同时,也促进了服装业的繁荣发展。