瓦是雨的琴键

曹春雷

回到老家,正逢下雨,无事可做,便拿个板凳,坐在檐下,看雨。起初,雨点稀疏,但很大,落在南屋的屋顶,溅起水花,我似乎能看到,砸在瓦上,像是畫纸上落了一滴墨,洇染开来。

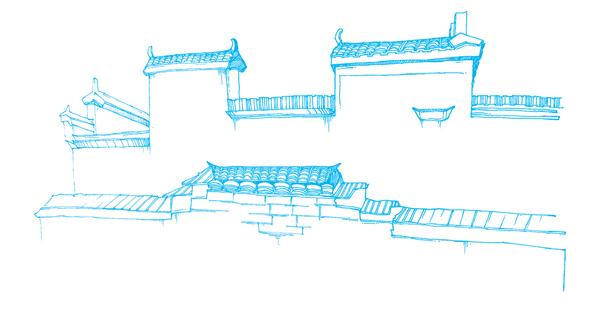

屋是老屋,瓦是青瓦,排列在屋脊上,紧致而又细密,如鱼鳞一般。后来,雨点渐稠,这边绽开一朵水花,那边绽开一朵,逐渐地,水花连绵。因为这水花,瓦生动活泼起来。

瓦是为抵挡雨而生的,本来是盾与矛的关系,但在雨中,瓦与雨却琴瑟和谐。

两只斑鸠正在屋脊上踱步,说着情话,被这突来的雨点惊吓,扑棱棱扇起翅膀,一起飞走。雨越下越大,水花簇拥,屋脊便成了一条青色的鱼,游动在水中。

我头顶的瓦被敲响,起初,像是有人往湖水里投了一枚小石子,砰的一下,很清脆,涟漪扩散开来。又如深山寺庙的梵音,在暮色里,穿越一层层山林,余音袅袅。我还在为这一声惊叹,第二声,第三声……更多的雨打青瓦,交替而至,声声入耳。

一排排的瓦,是一个个规则的琴键,此刻,雨在上面弹琴。这一定是一个对琴键久已生疏的人,一开始,左一下,右一下,漫无目的,试探着摁响琴键。渐渐地,找回了当初的感觉,弹得连贯起来,奏出一串漂亮的音符。

这让我想起城里住在对门的孩子,每次练琴,都让我的心提溜起来,第一声起来后,一直在等第二声,很久后,第二声才粗重地到来,像是极不情愿地,受了委屈的样子。我想他应该在雨天,父母陪着,到乡下寻一处老屋,听雨在瓦上弹琴,一定会找到灵感。

若论雨打瓦的清脆,青瓦最佳,薄,且呈弧形拱起,为声音的传播与回旋创造了最佳条件。红瓦次之,笨重,太过平整,不如青瓦精致。水泥瓦就更不用说了,雨点落在上面,噗噗地,像是人一声沉重的叹气。如今的新房子,皆是红瓦。青瓦,多是老屋,已很稀有。

老屋的青瓦,虽久经风雨,但依然保持了清脆的质地,不仅清脆,如果仔细听,还能听出深沉来。清脆与深沉,在这里并不冲突。

祖母在世时,雨天,常一个人,坐在檐下蒲墩上,看雨点纷纷,听雨打青瓦。有时我好奇,坐在她身边,望着她所望的方向,但除了雨还是雨,听雨打青瓦,更是觉得单调枯燥。祖母只是把我的小手,握在她粗糙却温暖的手心里,微微笑着,什么也不说。

如今我人至中年,檐下听雨,终于感受到了,每一滴落下的雨,都是一个遥远的故事。雨打青瓦的每一声,都是时光的回响。

(编辑 大江)