基于CiteSpace的中国民居研究知识图谱分析

李欢欢,李红光

(华北水利水电大学 建筑学院,河南 郑州 450045)

1 引言

民居作为我国传统民间的居住建筑,其研究始于20世纪30年代,经历了龙非了、郭敦桢等教授的开拓,于20世纪50年代逐渐兴起,诸多著作如《中国住宅概况》《吉林民居》等书籍相继问世[1]。在20世纪80年代,我国民居的相关研究进入全面发展阶段,大量书籍、期刊论文出版,所涉及到的研究方向既有民居建筑的形态、结构、建造技艺等具体分析,也有关于民居的社会和人文方向的多学科融合探讨[2]。21世纪以来,伴随着乡村旅游的兴起,新农村建设国家政策的颁布、全国传统村落的评选、以及近年来乡村振兴战略的提出,民居研究进入鼎盛时期,人文社会科学、建筑学、城乡规划学、地理学、物理学等多学科的交叉背景下的民居研究日趋火热,新方法、新理论、新技术的出现使得民居研究的深度和广度不断增加[3~5]。本文以中国知网上关于民居研究的核心期刊为研究对象,基于CiteSpace软件客观分析国内民居研究的主要团体、机构、热点和趋势,为我国民居研究提供借鉴和参考。

2 研究方法与数据来源

2.1 数据来源

本文以中国知网作为数据来源,为了提高文献分析质量,在高级检索中以“民居”为检索词进行篇名检索,期刊来源为SCI、EI、核心期刊、CSSCI和CSCD,检索时间跨度为1992~2020年,去除油画、素描、水彩画、会议、图书等不相关数据并删除重复文献,最终得到1399篇有效期刊,检索时间为2021年3月1日。

2.2 研究方法

科学知识图谱是以科学知识为计量对象,分析科学知识的发展历程和趋势,并以图表的形式进行展示[6]。CiteSpace作为一款常用的文献统计分析软件,已经被用来形象化分析展示传统村落、传统村落公共空间、传统村落旅游等主题的研究进展,并取得较好的结果[7~10]。本文将从中国知网上获得的文献以Refworks的格式导入CiteSpace中进行数据转换并去重,生成作者、机构分布图谱和关键词共现网络,直观显示我国民居研究的领军人物、研究机构、发展历程及趋势。

3 民居研究的整体分析

3.1 发文量分析

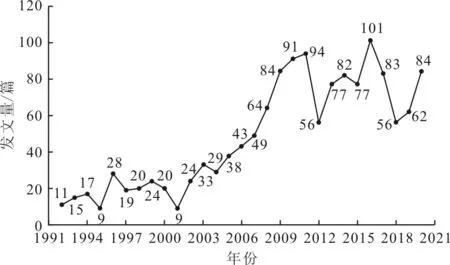

将文献逐年量化得到民居研究发文量逐年统计图(图1)。从图中可以看出,2003年之前民居相关的研究发文数目较少,相对平稳;2003年到2011年,民居研究的发文量呈上升趋势;2011年开始,发文量呈波动状态,但维持在相对较高的水平。发文趋势的变化可能是由于2003年我国民居建筑大师陆元鼎的著作《中国民居建筑》出版,引发学者们对民居的积极研究[11]。此外,住建部于2012年始相继开展了5次全国传统村落的调查工作,民居作为传统村落的重要组成部分,从而激发了学者们对民居的不断研究。

3.2 作者和研究机构分析

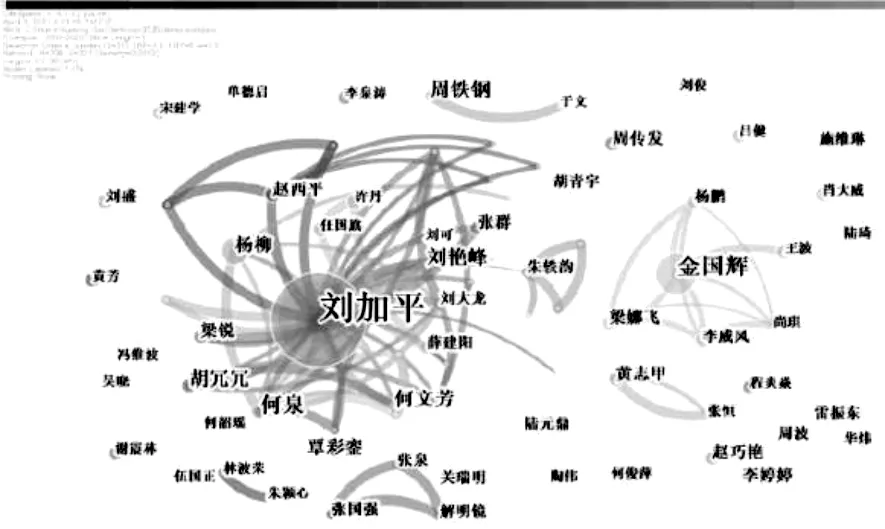

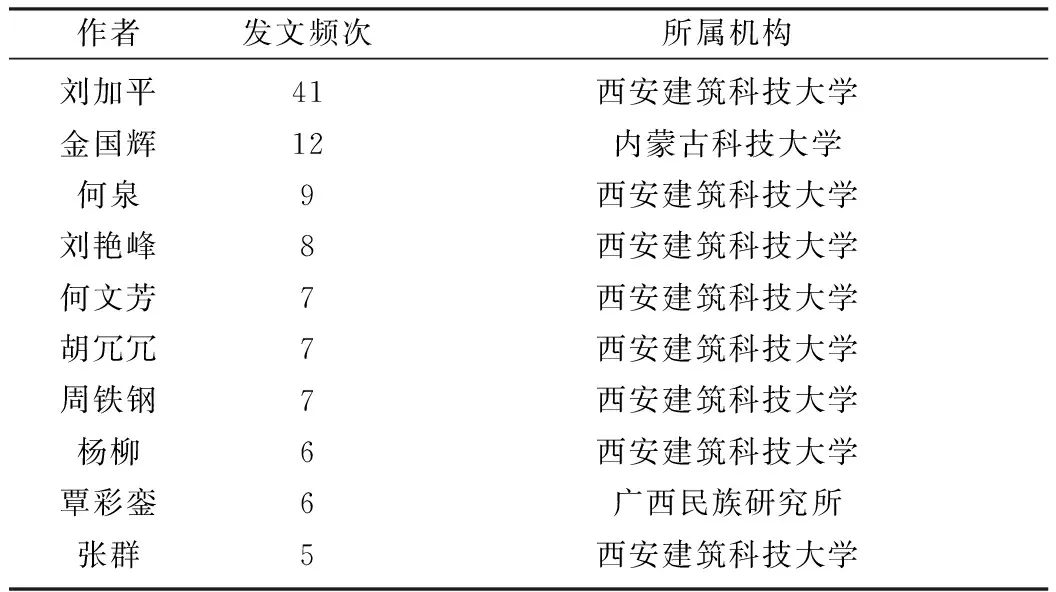

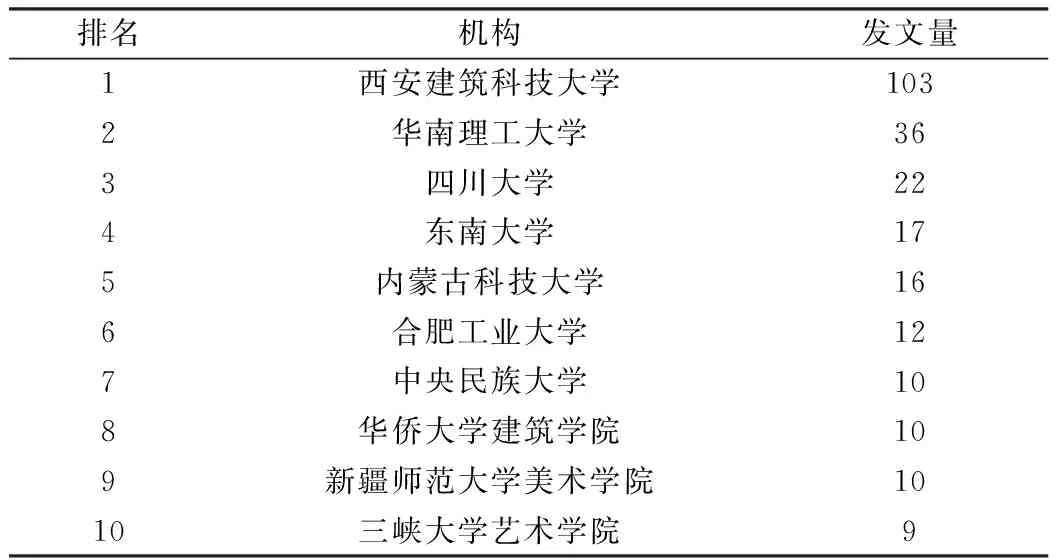

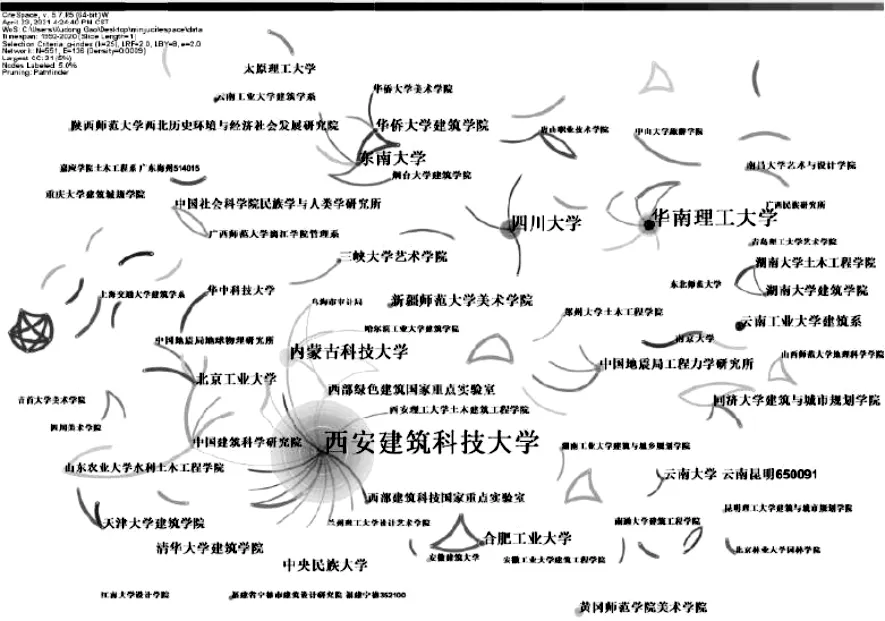

为了深入了解民居研究的核心作者及他们之间的合作状况,首先,通过运行CiteSpace软件,时间跨度为1992~2020年,时间切片为1年,节点类型为作者,筛选阈值为50,对发文作者分析得到作者合作网络图谱,作者之间的连线代表合作关系的有无,线条的粗细代表合作的强弱(图2)。从图2中可以看出,以刘加平、金国辉、周铁钢、张泉、黄志甲为中心的研究团队较为突出。依据普莱斯定律:M=0.749*(Nmax)0.5, Nmax为发文量最大的作者的发文数目,M为核心作者所需的最少发文量,计算可得M为4.80,所以发文量在5篇以上的作者为民居研究中的核心作者[12]。由此可见,发文量前十的作者均为核心作者,且他们大多来自西安建筑科技大学(表1)。此外,通过CiteSpace对研究机构分析,得到研究机构合作网络图谱(图3)。发文量前十的机构见表2。根据普莱斯定律,计算得出发文量大于等于8篇的机构属于核心机构,所以发文量前十的机构均为核心机构,而且均为高校。说明在全国范围内,高校是民居研究的主力部队,其中,以西安建筑科技大学、华南理工大学、四川大学、东南大学、内蒙古科技大学等高校成为我国西北、华南、西南、东南、华北等区域民居研究的核心力量。临近区域高校之间合作较多,如西安建筑科技大学与内蒙古科技大学、西安建筑科技大学与西安理工大学、华侨大学与东南大学等,有效地扩大了区域内民居研究的深度和广度,壮大了区域内民居研究团队。但多数研究作者及机构之间缺乏合作,呈散在分布。

图1 民居研究文献量逐年统计

图2 发文作者合作网络图谱

表1 高频发文作者

表2 民居研究核心机构

图3 发文机构合作网络图谱

3.3 关键词共现网络分析

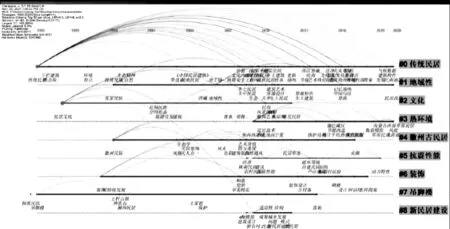

关键词是作者对文章内容的提炼和概括,反映了文章的中心思想。通过对关键词进行分析,可以了解到该领域研究热点的演化和现状。为了深入理解民居研究的热点随时间的变化趋势,借助CiteSpace软件,将节点的类型设置为关键词,并对关键词适当合并、聚类分析,得到关键词共现网络Timeline聚类图谱(图4)。网络模块化指标Modularity为0.8134,网络同质性指标Silhouette为0.9749,说明聚类效果较好。图中横轴表示关键词出现的年份,彩色圆圈的大小代表关键词出现频次的高低,右边纵轴#0传统民居、#1地域性、#2文化等代表关键词所属的9个聚类。从图4中可以看出,吊脚楼是在我国民居研究早期具有代表性;地域性、文化和装饰一直是我国民居研究关注的热点。2000年,随着西递、宏村被正式列入世界文化遗产名单,徽州古民居成为新的研究热点。2008年,我国四川汶川发生8.0级特大地震,随后民居的抗震性能也成为学者们关注的热点内容。同年,我国颁布《中华人民共和国城乡规划法》,新民居建设的研究也逐渐火热。2007~2016年,我国先后颁布了能源发展的“十一五”“十二五”及“十三五”规划,节能减排成为时代热点主题,民居热环境的研究也因此而迅速发展。通过对关键词分析结果进行归纳分析和总结,发现民居研究内容主要包括以下3个方面。

图4 关键词Timeline聚类图谱

3.3.1 传统民居结构、材料、庭院空间、装饰等具体特征的研究

传统民居是我国各族人民在长期的生活中,依据所处的地理环境和社会状况,建造出的极具民族和地域特色建筑,深入研究传统民居的营造技艺和特征,体会中国传统民居建造智慧,可为现代住宅设计及建造提供借鉴和参考。彭礼福通过阐明苗族吊脚楼底层牲畜,二层起居,三层粮储的三段式结构,认为其布局科学实用,虚实结合。此外建筑用材取自当地树木、竹、石等,因地制宜,色彩与自然融为一体,充分体现我国古代“天人合一”的思想[13]。李延荣等对江西民居研究发现,其基本构成是以天井为中心组合一进的单元,该布局解决了当地湿热气候下通风、采光及排水的主要问题[14]。李昂细致描述了徽州西递民居门扇木雕的选材、雕刻技法、雕刻内容,认为其中蕴含着丰富的艺术价值[15]。王茜分析了维吾尔族民居墙壁、炕台、大门壁毯等装饰色彩,其红、白、黄、绿色彩对比强烈,效果独特,具有较强民族色彩[16]。王向阳等论述了中国传统民居的中庭空间,总结了其具有健身、纳凉、交往、集会、晒谷等生活生产功能。不同地区的中庭空间随气候的变化而变化,以适应环境[17]。曹福刚等以重庆龙兴古镇为例,分别采用风水学和GIS技术对其传统民居选址进行对比分析,发现传统风水学与GIS技术之间优势互补,联合两种方法是最佳的民居选址途径[18]。翁小燕从选址、建材、建筑空间、排水通风等方面分析了湖北吴家陡山村民居所蕴含的生态理念,发现其特征均体现了顺应自然和气候的生态智慧[19]。传统民居在结构、建筑材料、装饰、生态、选址等方面充分体现了就地取材、尊重自然、天人合一的思想,也蕴含着古人卓越的建造技艺,具有浓厚的地域特色,为当下民居建筑的营造提供了全面的参考。

3.3.2 传统民居文化内涵的研究

民居文化不同于民居,更偏向于民居的精神属性,并受宗教文化、封建皇权、经济发展、防御保护等因素的影响,具有明显的时代特征[20]。覃彩銮论述风水学对壮族民居文化的影响,阐明壮族民居选址以“负阴包阳”为主,辅以罗盘定位,并且十分注重大门的设置。住宅周围树木种植考究,居室内供奉着土地神、花婆神等神灵以祈求保护[21]。曹剑文以皖南黟县民居承志堂为例,发现其建造受明清时期封建社会的影响,庭院幽深,墙体厚实,内外布置有莲花门、厚板门,并辅以将军柱,体现了封建社会的私有制割据。此外、平面布局遵照“男尊女卑、长尊幼卑、嫡尊庶卑”的等级,体现了封建的尊卑秩序[22]。杨永红通过对西藏古民居研究发现,其选址依山傍水,占据重要地形。碉房以石墙为主,高大坚固,门窗设有外小内大的透气孔,便于射击,楼梯可移动,易于防御,整体具有明显的军事防御风格[23]。李道先认为徽州古民居以明清时期徽商资本为经济基础,注入了徽商“商而兼士、贾而好儒”的文化修养,民居外观马头翘角,内部装饰精美,布局考究,形成独特的徽派建筑特色[24]。传统民居是人们乡愁的源头,是文化的根基,传统民居文化内涵的研究体现了建筑学与人文社会科学的交叉融合,反映了当地社会的习俗及文化,是地域文化的重要组成。

3.3.3 传统民居的保护与开发

传统民居蕴含着丰富的文化价值及建筑价值,如何顺应时代发展,传承传统民居也是学者们密切关注的热点。李智伟等总结了贵州苗族民居的保护方式,包括建立文化遗产名录、资料数据库、生态博物馆,制定政策法规,保存遗迹等,并归纳了农家乐、节日文化、文化旅游圈等旅游开发对策,目的在保护苗族传统民居基础上,顺应时代合理开发,为其他民居保护与开发提供了参考[25]。刘燕等通过分析雷波县汉彝混居区民居现状,发现其缺乏地域性特色的问题,并在民居类型、造型、功能布局、装饰等方面结合彝族民族特色提出了不同的更新策略[26]。邱波在评述《国匠承启卷——传统民居保护性利用设计》一书时,认为其联合高校、企业、专家对传统民居进行实践性保护和利用的方式,为传统民居的保护与开发提供了新思路[27]。传统民居凭借其独特的建筑风格和丰富的文化内涵,是我国重要的物质文化遗产。学者们从国家政策、旅游开发、建立档案、修缮加固、更新策略等不同的方面入手,为民居的保护及开发提出了不同的方案,有利于民居的良性传承。

3.3.4 紧跟国家政策与时事的传统民居研究

2007、2013、2016年我国先后公布了能源发展“十一五”“十二五”“十三五”规划,节能减排一直是我国坚守的要点。我国人口众多,民居建筑数量庞大,减少建筑耗能也是节能减排的重点内容。随着人民的生活水平的日益提高,室内热环境的舒适度也受到研究者的广泛关注。例如,聂倩等以拉萨传统碉房民居为研究对象,采用实地测量墙面温度、空气湿度、相对湿度、太阳辐射等热环境指标的方法,发现其调湿保温的优点以及干寒的缺点,并针对其不足之处,提出增加室内太阳辐射的改进措施[28]。2008年5月12日我国四川汶川发生8.0级大地震,对人民的生命财产造成了巨大伤害,同时地方特色民居也受到大面积破坏,民居的抗震性能也逐渐被学者们进行深入研究。例如,任祥道通过分析羌族民居震损的原因,认为其地处地震断裂带,原始的建造工艺不足以承受地震巨大的能量释放,并从选址、建材、门窗、外墙等方方面面提出了全面的保护措施[29]。此外,随着《城乡规划法》的颁布,在新农村建设的时代背景下,农村新民居应该如何建设也成为学者们探讨的热点。例如,刘凯红等从当下民居建设无序和盲目的问题角度出发,提出以人为本、生态协调等民居更新原则,并以唐山市青山口村为实例,在建筑用材,居住功能,地域特色营造等方面提出了改造方案[30]。跟随国家政策及时事热点一直是各项研究开展的一个方向。民居的研究也随国家政策和时事的发生,出现了室内热环境、新民居建设与抗震性能等新的研究方向,丰富了民居研究的内容,体现了建筑学与规划学和物理学的交叉合作,促进了民居建设的绿色、科学开展。

4 民居研究的总结与展望

4.1 总结

通过CiteSpace软件,以SCI、EI、核心期刊、CSSCI和CSCD为期刊来源,对民居研究进行了系统分析,得到了以下结论。

4.1.1 高校学者引领民居研究

我国民居研究文献作者的主要来源为高校,以西安建筑科技大学、华南理工大学、四川大学等为主,分布广泛。代表性人物为西安建筑科技大学的刘加平院士。

4.1.2 研究内容丰富多元,多学科融合

民居研究的内容已不单单限制于建筑学领域,地理学、人文社会科学、物理学及经济学等多学科与建筑学的交叉融合日益显著,研究深度不断增加。此外,研究对象包含不同地域、不同民族、不同时期的民居,种类丰富。

4.1.3 研究热点突出,且受国家政策与时事的影响

近30年来的研究热点主要集中在“民居建筑结构、装饰等具体特征”“民居文化内涵”“民居的保护与开发”等方面,新农村建设、能源发展规划,汶川地震使得新民居建设、室内热环境、抗震性能等方面的民居研究增多。

4.2 展望

4.2.1 在研究对象上应当加强新民居建设相关研究

在我国经济高速发展的时代背景下,农村新民居建设受到冲击,存在无序与盲目的现象。如何利用地方特色建筑材料,建造及装饰技艺,满足新时代人民对民居的居住要求,营造具有民族及地域特色的新农村民居,需要更多的理论和具体案例的实践研究。

4.2.2 在研究方法上加强多学科交叉融合

当前民居研究的开展依靠建筑学与城乡规划学、文化地理学、物理学、统计学、经济学等学科的密切合作。相较于单一学科研究,多学科合作的研究方法可以全面系统、客观科学地促进民居研究的高效开展。

4.2.3 在研究内容上继续深入研究传统民居的保护与传承

传统民居受新时代文化交流、经济发展的影响,部分传统民居被毁坏,民居特色在逐渐流失。当下民居研究需要更多的具体案例来探讨如何保护和传承传统民居,如何对其进行改造开发以顺应时代,也是未来民居研究需要深入的重点。