宁夏红一煤矿开采对水环境影响分析与评价

王 铎

(中煤科工集团北京华宇工程有限公司,北京 100120)

1 引言

生态文明建设,关系人民福祉,关乎民族未来。面对资源短缺,环境污染严重,生态系统退化,生物多样性锐减,必须树立尊重自然,顺应自然,保护自然的生态文明理念。水是人类生存的重要资源,与人类生活有着密切的联系[1,2],水质安全关系着居民的健康。保障居民的用水安全,关键在于保护水源地[3]。水资源问题已经成为世界面临最严重的问题之一,气候变化及人类活动导致水资源空间分布格局的改变,进而影响人类的生存与生活方式[4]。煤炭资源的开采不仅破坏了地下水循环系统,而且对地表水水质产生了巨大影响,使得大部分矿区面临着水资源紧缺和生态环境恶化等问题, 严重影响了生态平衡和人们的生产生活[5]。煤矿开采之后,采空区周围的岩层发生位移,变形乃至破坏,上覆岩层根据变形和破坏的程度不同分为冒落、裂缝和弯曲三带,其中裂缝带又分为连通和非连通两部分,通常将垮落带和裂隙带的连通部分称为导水裂缝带[6]。确定导水裂缝带高度,对于矿井水害防治与保水采煤均有至关重要的作用[7]。

由于煤矿开采对地表生态环境的破坏[8],煤矿沉陷区水污染十分严重[9],地表-地下水系复杂,水域环境现状堪忧。研究区位于银川市河新区工业园区,通过现场调查、经验公式、采样监测、数据分析和化学分类等方法,对5个地下水质监测点的水质浓度、导水裂缝带高度预测、矿井水和生活污水处理后的浓度进行评价与分析,研究红一煤矿开采后地表水和地下水水质的影响,为进一步评价煤炭开采对当地水环境的分析评价提供依据。

2 研究区概况

研究区位于宁夏回族自治区银川市兴庆区(106°31′00″~106°34′46″E,38°21′37″~38°27′16″N),南北长约9.5 km,东西宽约2~5 km,面积33.4907 km2。井田西距银川市约30 km,东距内蒙古自治区鄂托克前旗约70 km,西南距临河镇约10 km。研究区属于温带大陆性气候,昼夜温差大,年均气温8.5 ℃,年均日照时数2800~3000 h,年均降水量200 mm,年均蒸发量1600 mm,是年均降雨量的8倍,无霜期185 d左右。主要乔木林种有云杉(Piceaasperata)、油松(Pinustabuliformis)、山杨(Populusdavidiana)等,灌木有榆树(UlmuspumilaL.)、山杏(Armeniacasibirica)、锦鸡儿(Caraganasinica)等。土壤类型主要为山地灰钙土、草甸土和灰褐土(图1)。

3 研究方法

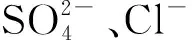

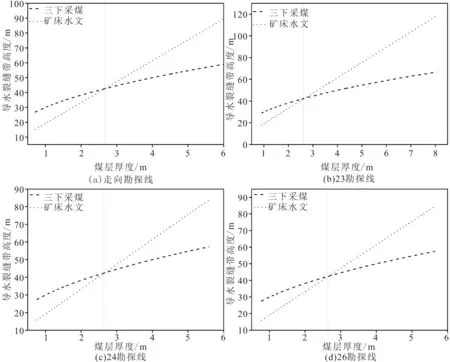

地下水水质监测:研究区内布设5个水质监测点进行水质现状监测,为了更好的反映水质周期变化,对各水质监测点做了3次监测,分别为2017年4月15日、2017年9月10日和2017年12月19日,地下水监测共设5个监测点,分别为SW2、SW4、SW5、SW6、SW7。监测指标:硫酸根、氯离子、pH值、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、铜、锌、铅、砷、汞、镉、铬等14项,采用单因子标准指数法进行分析评价。

Pi=Ci/COi

(1)

式(1)中:Pi为第i项评价因子的单因子污染指数;Ci为第i项评价因子的实测浓度值,mg/L;COi为第i项评价因子的评价标准,mg/L。

SPH,j=(7.0-PHj)/(7.0-PHsd)PHj≤7.0

(2)

SPH,j=(PHj-7.0)/(PHsd-7.0)PHj≥7.0

(3)

式(2)、(3)中:SPH,j为PH在j点的标准指数;PHj为PH在j点的临测值;PHsd为地下水水质标准中规定的pH值下限;PHsu为地下水水质标准中规定的pH值上限。

4 结果与分析

4.1 井田开采对地表水水质的影响与评价

本研究区工业场地生活污水在非采暖季全部回用,采暖季部分回用,剩余部分(570.1 m3/d)与处理后的矿井水混合后,用于银川市滨河新区生态绿化、农业灌溉用水等用途,不外排。矿井水经处理后部分回用,剩余部分(15401.2 m3/d)经处理后要求达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中盐碱土地区灌溉用水水质标准,排入滨河新区的3个生态蓄水池(合计66万m3)以及景城公园景观湖(300万m3),最终进入滨河新区绿化灌溉管网,用于滨河新区生态绿化、农业灌溉用水等用途,矿井水全部利用不外排。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中水污染影响型建设项目评价等级判定方法,确定本研究区地表水影响评价等级为三级B(表1)。

表1 水污染影响型建设项目评价等级判定

4.1.1 井田开采对黄河水源的影响

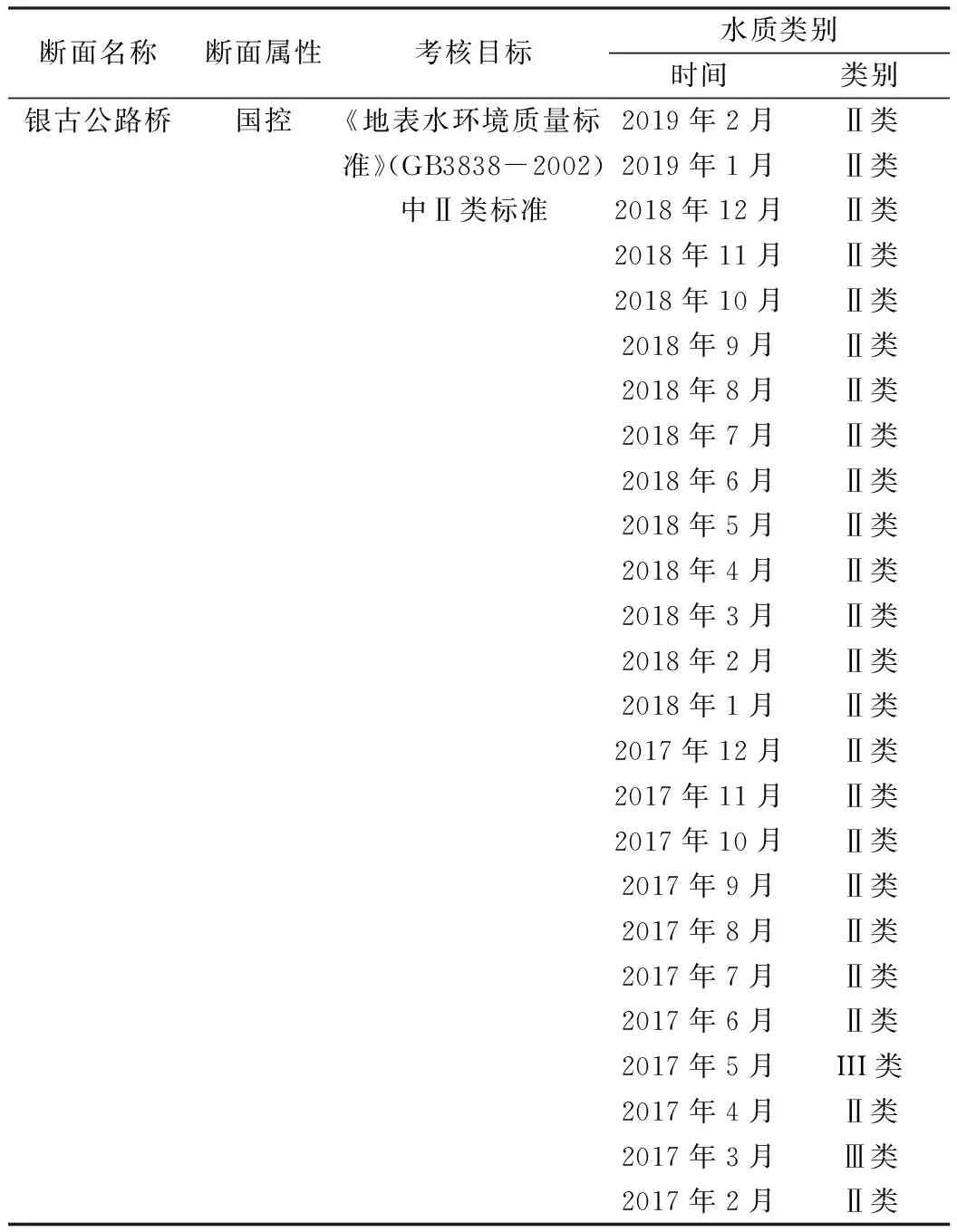

黄河干流宁夏段共监测6个断面,其中距离研究区最近的银古公路桥断面位于井田边界西南11km处。根据《银川市人民政府关于印发“蓝天碧水·绿色城乡”专项行动方案的通知》(银政发〔2016〕225号),确定银古公路桥断面水质目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。宁夏回族自治区生态环境厅公布的地表水水质月报显示,2017年2月至2019年2月,除2017年3月和5月外,银古公路桥断面的水质均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准(表2),说明2017~2018年期间银古公路桥断面水环境质量状况良好,研究区排水对黄河及其兵沟等支流无影响。

4.1.2 生活污水处理措施及影响分析

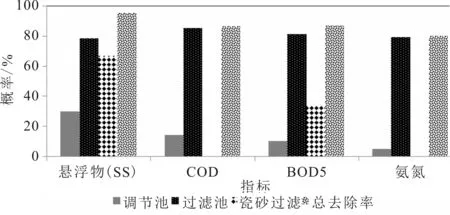

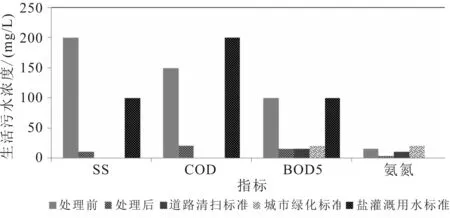

本研究区生活污水产生量为1193.27 m3/d,在工业场地内建1座生活污水处理站,采用“混凝+沉淀+A2/O+瓷砂过滤+消毒”处理工艺,最终处理能力为60 m3/h(1200 m3/d)。其中,一期处理能力为40.0 m3/h,且已投入使用;二期处理能力为20.0 m3/h。由图2可知,此工艺对主要污染物去除率一般可达到SS≥95%、BOD5≥86.4%、COD≥86.7%、氨氮≥80%。由图3可知,经处理后水质可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中绿化用水和道路清扫用水水质要求,可用于生产系统冲洗、工业场地绿化浇洒用水;达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作灌溉用水水质要求,可用于滨河新区生态灌溉用水。处理达标后的生活污水可利用水量为1143.0 m3/d,其中用于生产系统冲洗水约108 m3/d,生产系统转载除尘207.36 m3/d,道路广场浇洒用水54.76 m3/d(采暖季)/273.81 m3/d(非采暖季),绿化用水64 m3/d(采暖季)/320 m3/d(非采暖季),未预见用水138.82 m3/d(采暖季)和233.83 m3/d(非采暖季),剩余570.1 m3/d(采暖季)与处理后的矿井水混合,用于滨河新区生态绿化、农业灌溉用水等用途,全部回用不外排。

表2 2017年2月至2019年2月黄河银古公路桥断面水质情况统计

图2 煤矿生活污水处理站各工序去除率

4.1.3 矿井水处理措施及影响分析

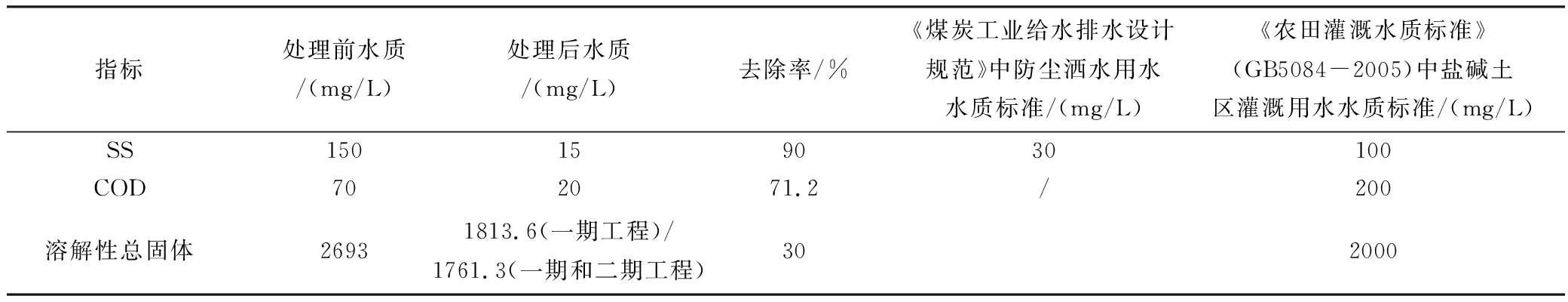

矿井正常涌水量为14466 m3/d,回水量约为600 m3/d,矿井排水量为15066 m3/d。采用预处理(絮凝-沉淀-过滤)、深度处理(脱盐)工艺和浓盐水蒸发结晶工艺,由表3可知,对主要污染物去除率一般可达到SS≥90%、COD≥71.2%、溶解性总固体≥30%。由表4可知,处理后的矿井水水质满足《煤炭工业给水排水设计规范》中防尘洒水用水水质标准和《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中盐碱土区灌溉用水水质标准要求。其中,矿井水处理站深度处理工程将分期建设,在一期工程单独运行时和矿井水一、二期工程同时运行的情况下,处理后的矿井水水质均可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中盐碱土区灌溉用水水质标准要求。

图3 煤矿生活污水水质情况一览

本研究区井下排水经预处理后用于防火灌浆用水量为260.0 m3/d,用于深度处理段混合用水量为3606 m3/d;剩余水量经深度处理后用于井下洒水量为1743.0 m3/d,传输红二煤矿用于井下消防洒水量为1474.4 m3/d,用于机械蒸发结晶的浓盐水量为1000 m3/d,用于混合用脱盐水量为5782.6 m3/d。红二煤矿输送至研究区预处理水量为6012.6 m3/d,将转输水池与研究区预处理水(3606 m3/d)及深度处理后脱盐水(5782.6 m3/d)混合后,达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中盐碱土地区灌溉用水水质要求后综合利用约15401.2 m3/d,矿井水可全部利用不外排。

表3 矿井水水质情况

4.2 井田开采对地下水水质的影响与评价

4.2.1 地下水水质现状监测

表4 矿井水处理站各期工程矿井水水质情况

表5 地下水质量监测结果

4.2.2 煤炭开采对煤层各上覆含水层影响

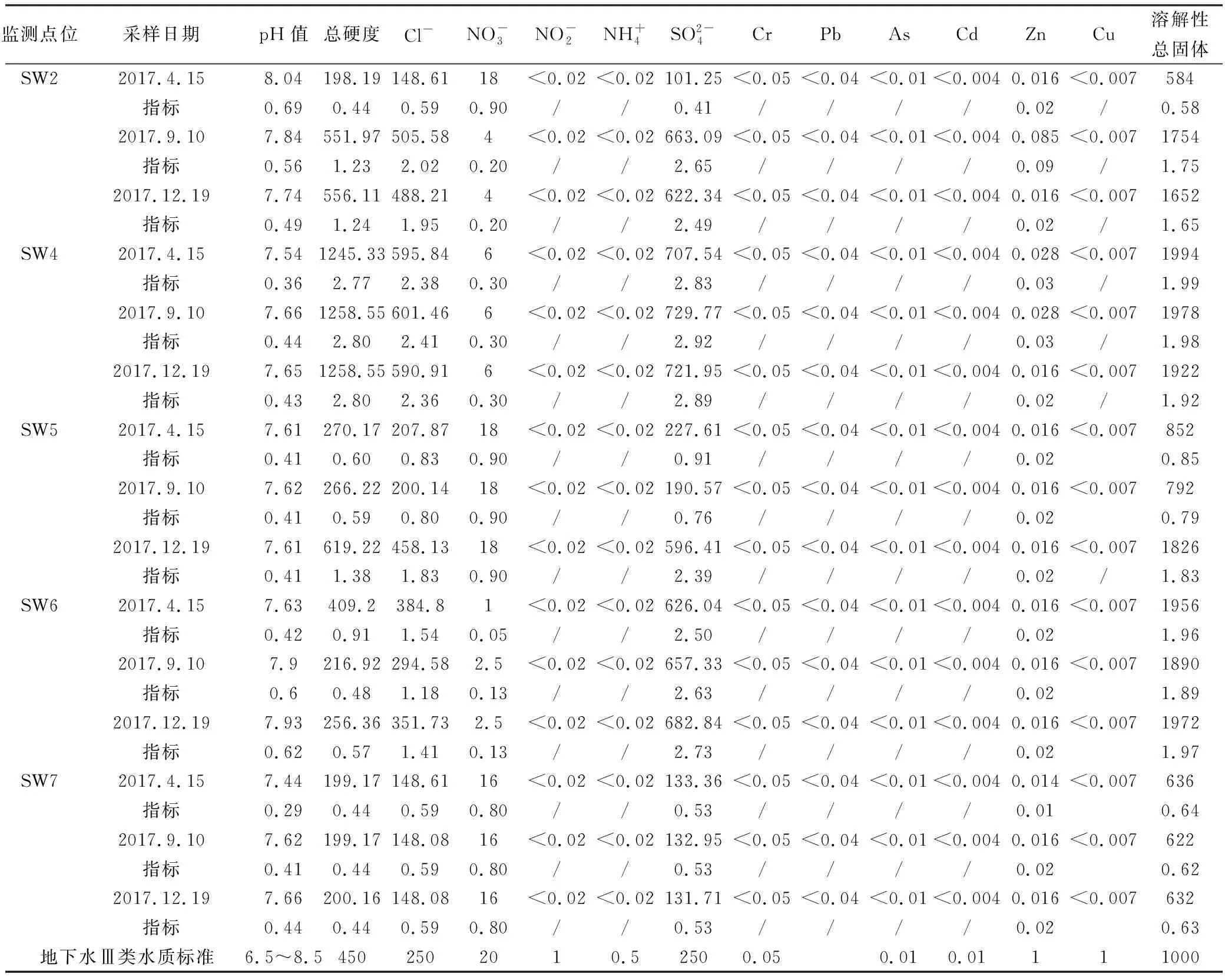

本研究通过导水裂缝带的高度计算,分析煤炭开采对煤层各上覆含水层的导通影响,定性和半定量分析对各含水层的影响程度,对地下水保护目标的影响进行分析。井下煤炭采出后,采空区周围的岩层发生位移,变形乃至破坏,上覆岩层根据变形和破坏的程度不同分为冒落、裂缝和弯曲三带,其中裂缝带又分为连通和非连通两部分,通常将垮落带和裂隙带的连通部分称为导水裂缝带。井下开采对上覆含水层的影响程度主要取决于覆岩破坏形成的导水裂缝带高度是否波及水体。导水裂隙带发育高度与煤层赋存地质条件、顶板岩性、煤层开采厚度等均有密切关系。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》计算煤层开采后导水裂缝带高度。

据勘探调查可知,红一井田主要含煤地层为二叠系山西组和石炭二叠系太原组,山西组和太原组地层总厚143.37~155.54 m,平均150.69 m,共含煤8~15层,含可采煤层6层,依次为4、5、5下、8、9、10煤,5煤和9煤为主要可采煤层,全区赋存且全区可采,煤层较稳定。导水裂缝带发育高度与煤层赋存地质条件、顶板岩性、煤层开采厚度、采煤方法、顶板管理方法等均有密切关系,根据钻孔煤层顶底板岩石物理力学样测试成果确定开采煤层,顶板以粉砂岩为主,局部为泥岩、细砂岩为主,属于中硬岩层,因此,可按照中硬岩层计算各可开采煤层导水裂缝带高度。

由图4可知,导水裂隙带发育最大高度由煤层发育高度决定,因此采用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》,选取4条典型勘测线,分别为23勘探线、24勘探线、26勘探线以及走向勘探线作为典型剖面线,根据剖面线上的钻孔资料对勘探线上的各钻孔煤层分别运用两种方法计算典型剖面导水裂隙带发育高度。根据地质勘探调查可知,勘探区内煤层埋深在300~1405 m之间,由图4可知,采用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》计算的导水裂隙带发育高度26.85~66.8 m,距第四系底板的距离158.7~634.9 m;采用《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》计算的导水裂隙带最大高度15.1~118.76 m,距第四系底板的距离171.8~644.9 m。从典型剖面上看各钻孔的导水裂隙带发育高度看,全部导通山西组、太原组煤系地层,部分导入二叠系石盒子组,未直接导通第四系松散类孔隙潜水含水层,不会发生第四系孔隙潜水向下伏含水岩段(组)直接渗漏的情况。

图4 两种计算方法下典型剖面导水裂隙带发育高度

4.2.3 工业场地对地下水水质影响

工业场地主要污染水源有矿井排水和生活污水,这些污水采取不同深度处理后,达到水质要求,循环利用,不外排。本研究区矿井水中主要污染物为SS和COD。正常工况下,矿井水经“混凝沉淀+无阀过滤+多级反渗透脱盐”后,达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中盐碱土区灌溉用水水质标准,排放至已经建成的3个生态供水池以及景城公园景观湖(约11656.9 m3/d),矿井水可全部利用不外排。生活污水主要来源于办公楼、浴厕、洗衣房、食堂、单身宿舍等生活污水等,排水污染物主要为有机物及悬浮物。工业场地内设1座生活污水处理间,处理能力为1440 m3/d,采用A2/O工艺处理后,生活污水主要用于生产系统冲洗、绿化浇洒用水,不外排。研究区对污废水处理站地面进行硬化等防渗处理,从而有效杜绝连接处污废水的跑、冒、滴、漏入渗进入地下现象的发生。

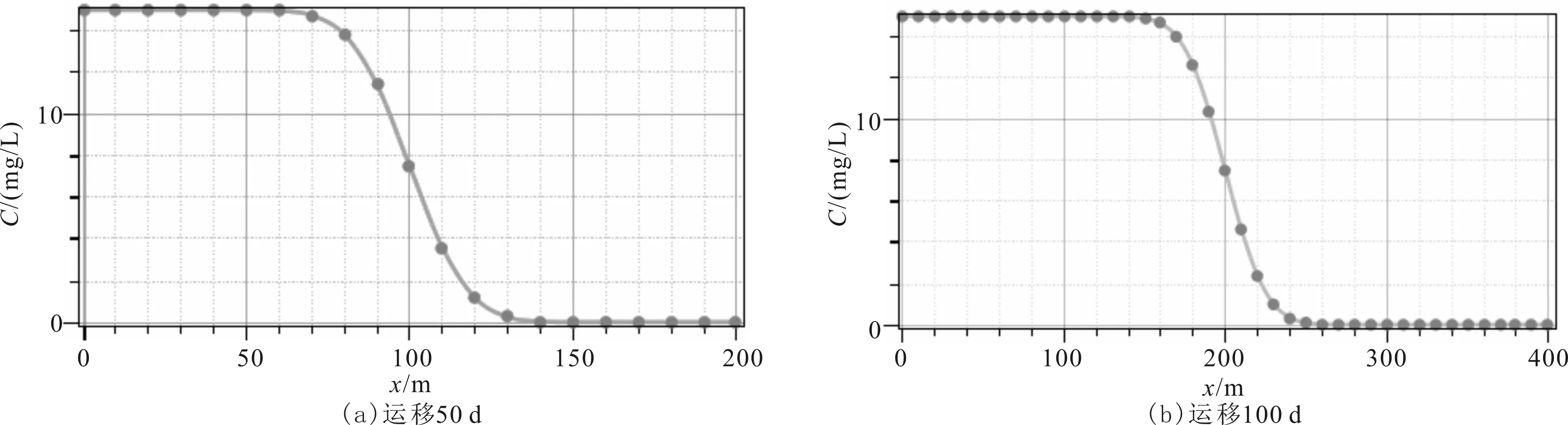

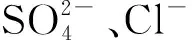

本研究计算生活污水处理站、矿井水处理站由于工艺设备或地下水环境保护设施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求的时污染物运移的情况。生活污水处理站选用氨氮作为污染预测因子,矿井水处理站选用氟化物作为污染预测因子。研究区在非正常情况下如果生活污水泄露,50 d后厂界(37 m)处浓度为14.97 mg/L,运移160 m(即厂界外123 m处)氨氮浓度消减至0.42 mg/L,即厂界外小于《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类标准中0.5 mg/L;100 d后厂界处浓度为14.97 mg/L,运移260 m(即厂界外220 m处)氨氮浓度消减至0.43 mg/L,小于《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类标准中0.5 mg/L,厂界外为翻矸场,没敏感保护目标分布,对潜水水质影响较小。研究区在非正常情况下矿井水泄露,50 d后厂界(52.8 m)处氟化物浓度为3.25 mg/L,运移115 m(即厂界外63 m处)氟化物浓度0.84 mg/L,小于《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类标准中1.0 mg/L,厂界外为翻矸场,没敏感保护目标分布,对潜水水质影响较小(图5、6)。

图5 非正常状况下生活污水氨氮在地下水中运移曲线图

图6 非正常状况下矿井水氟化物在地下水中运移曲线图

5 结论与讨论

5.1 井田开采对地表水水质的影响

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)中水污染影响型建设项目评价等级判定方法,确定研究区内地表水影响评价等级为三级B。井田及周边地表水系不发育,常年地表径流仅有井田外西侧的黄河及井田北部的兵沟,兵沟在北侧向西北流经,最后在兵沟附近注入黄河,黄河位于西侧井田外。根据宁夏回族自治区生态环境厅公布的地表水水质检测显示,2017年2月至2019年2月,除2017年3月和5月外,银古公路桥断面的水质均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准,说明2017年至2018年期间银古公路桥断面水环境质量状况良好,研究区内排水对黄河及其兵沟等支流无影响。

研究区生活污水产生量为1193.27 m3/d,在工业场地内建1座生活污水处理站,采用“混凝+沉淀+A2/O+瓷砂过滤+消毒”处理工艺,最终处理能力为60 m3/h(1200 m3/d)。其中,一期处理能力为40.0 m3/h,且已投入使用;二期处理能力为20.0 m3/h。主要污染物去除率一般可达到SS≥95%、BOD5≥86.4%、COD≥86.7%、氨氮≥80%。处理达标后的生活污水可用于滨河新区生态绿化、农业灌溉用水等用途,全部回用不外排。

矿井正常涌水量为14466 m3/d,回水量约为600 m3/d,矿井排水量为15066 m3/d。矿井水采用预处理(絮凝-沉淀-过滤)、深度处理(脱盐)工艺和浓盐水蒸发结晶,主要污染物去除率一般可达到SS≥90%、COD≥93.3%、溶解性总固体≥30%。矿井水经预处理(絮凝—沉淀—过滤)后用于防火灌浆用水;经过深度(脱盐)处理用于井下生产用水;剩余预处理水与深度处理水混合后水质达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中盐碱土地区灌溉用水水质要求后综合利用。

5.2 井田开采对地下水水质的影响

通过对典型导水裂缝带的高度计算,分析煤炭开采对煤层各上覆含水层的导通影响,定性和半定量分析对各含水层的影响程度。结果表明,采用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》计算的导水裂隙带发育高度26.85~66.8 m,距第四系底板的距离158.7~634.9 m;采用《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》计算的导水裂隙带最大高度15.1~118.76 m,距第四系底板的距离171.8~644.9 m。从典型剖面的导水裂隙带发育高度看,全部导通山西组、太原组煤系地层,部分导入二叠系石盒子组,未直接导通第四系松散类孔隙潜水含水层,不会发生第四系孔隙潜水向下伏含水岩段(组)直接渗漏的情况。井田煤系地层含水层主要为为山西组裂隙含水层和太原组砂岩裂隙含水层。山西组裂隙含水层在全区广泛分布,厚度约在5~30 m,含3~9个子含水层,由陆相碎屑岩系的粗粒、中粒、细粒砂岩构成,分选磨圆中等,颗粒支撑,泥钙质胶结,裂隙发育不均匀,其富水性一般为弱富水性,水位较深,具有承压性,属微咸水,该含水层为直接充水含水层。太原组裂隙含水层在全区广泛分布,厚度约在10~35 m,含6个以上子含水层,由碎屑岩、碳酸岩的海陆互交相岩系的粗粒、中粒、细粒砂岩、灰岩构成,分选磨圆中等,颗粒支撑,泥钙质胶结,裂隙发育不均匀,其富水性一般较弱,水位较深,具有承压性,属微咸水,该含水层为直接充水含水层。根据采煤沉陷导水裂缝带高度可知,煤炭开采所形成的导水裂缝带将会导通山西组裂隙含水层以及太原组砂岩裂隙含水层,上述含水层中的裂隙水将沿导水裂缝带进入井内,该含水层水量随着煤层的开采逐渐被疏干,煤炭开采后山西组及太原组裂隙含水层地下水的排泄将由原天然的顺地层沿倾向方向转变为以人工开采排泄为主,以矿井水的形式排至地面矿井水处理站。因此评价认为煤炭开采对山西组裂隙含水层和太原组砂岩裂隙含水层的影响较大。

工业场地主要污染水源有矿井排水和生活污水,这些污水采取不同深度处理后,达到水质要求,循环利用,不外排。矿井水主要污染物为SS和COD,经“混凝沉淀+无阀过滤+多级反渗透脱盐”后,均达标,可用于盐碱土区灌溉用水。在非正常情况下如果生活污水泄露,50 d后研究区(37 m)处浓度为14.97 mg/L,运移160 m(即研究区外123 m处)氨氮浓度消减至0.42 mg/L,即研究区外小于《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类标准中0.5 mg/L;100 d后研究区处浓度为14.97 mg/L,运移260 m(即研究区外220 m处)氨氮浓度消减至0.43 mg/L,小于《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类标准中0.5 mg/L,研究区外为翻矸场,没敏感保护目标分布,对潜水水质影响较小。生过污水采用A2/O工艺处理后,主要用于生产系统冲洗、绿化浇洒用水,不外排。在非正常情况下矿井水泄露,50 d后厂界(52.8 m)处氟化物浓度为3.25 mg/L,运移115 m(即厂界外63 m处)氟化物浓度0.84 mg/L,小于《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类标准中1.0 mg/L,厂界外为翻矸场,没敏感保护目标分布,对潜水水质影响较小。综上所述,工业场地矿井排水和生活污水对研究区外地下水无明显影响。