云南高原水库面源污染防治中人工湿地工程技术应用探讨

周 铖

(国家林业局昆明勘察设计院,云南 昆明 650000)

1 引言

由于地形地貌的特殊性,云南多地均以水库型取水方式作为生产、生活取水的主要方式。近年来云南省参加水质评价的190座水库水质总体达标率约为96%,但有12%的水库存在不同程度的富营养化现象,水质超标项目为总磷、五日生化需氧量和pH值等[1]。为保证水库水质达标,保障生产、生活供水安全,需要在水库上游实施点源、面源污染防治措施,其中面源污染治理是污染防治的难点[2~5]。建设人工湿地是一项投资省、运行费用低、管理便捷的面源污染治理措施,目前已迅速发展和应用于河道水质提升、污废水处理、暴雨径流处理等方面,对TP、氨氮、COD等均有较好的去除效果,适用于多源性、广泛性的污染防治[6~8]。

宝象河水库位于云南省昆明市官渡区大板桥境内乌纳山西麓,汇水面积67 km2,正常蓄水水位2052.0 m,设计洪水位2052.5 m,正常库容1929万m3,现承担着滇中新区空港经济区及主城部分区域的供水任务,是该区域社会经济发展的重要基础。近年来,根据昆明市环境监测中心每月一次的宝象河水库库区水质监测结果,宝象河水库水质类别总体为Ⅲ类,但由于宝象河水库入水口上游长期缺乏管理,上游区域还存在农田耕地面源污染,致使不达标的水体直接流入宝象河水库中,对宝象河水库水质构成了严重的威胁。为控制水库上游污染物的流入,拟在水库入水口建设人工湿地,构建入水口安全屏障。

2 基础资料

2.1 设计流量

根据《宝象河水库水文日报表》(2018年、2019年),宝象河水库进水总流量平均日旱流量约为0.55万m3/d,合流最大流量为27万m3/d。

据水库管理部门统计,宝象河水库主要入水口为瓦窑箐、新复箐、岔河3个入水库口,进水流量分别为总进水量的70%、10%和10%。经现场调查瓦窑箐、新复箐、岔河入水库口地块进水口处水流断面和流速,通过径流面积校核,调查估算得到的进水流量与当日宝象河水库水文日报表中的流量对比,数据基本吻合,故该处地块进水设计流量可依据水文日报表数据计算(图1)。 瓦窑箐、新复箐、岔河入水库口三个湿地设计进水流量计算,如表1所示。

表1 设计流量

2.2 设计洪水位

根据宝象河水库工程设计参数,该水库防洪标准为三百年一遇,设计洪水位为2052.5 m,水库溢流口标高为2052.5 m。

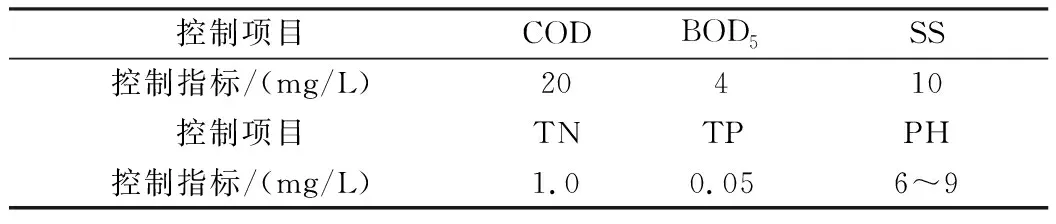

2.3 出水水质要求

根据《中华人民共和国水污染防治法》第十九条第三款规定:补给水源为地表水体时,该地表水体水质不应低于水环境质量标准Ⅲ类标准。结合云南省地方标准《高原湖泊区域人工湿地技术规范》(DB53/T 306-2010)中的人工湿地出水水质指标和宝象河水源地保护要求,尽可能提高出水水质,确定本项目湿地出水口水质控制标准如表2所示。

图1 入水口湿地位置

表2 水质控制指标

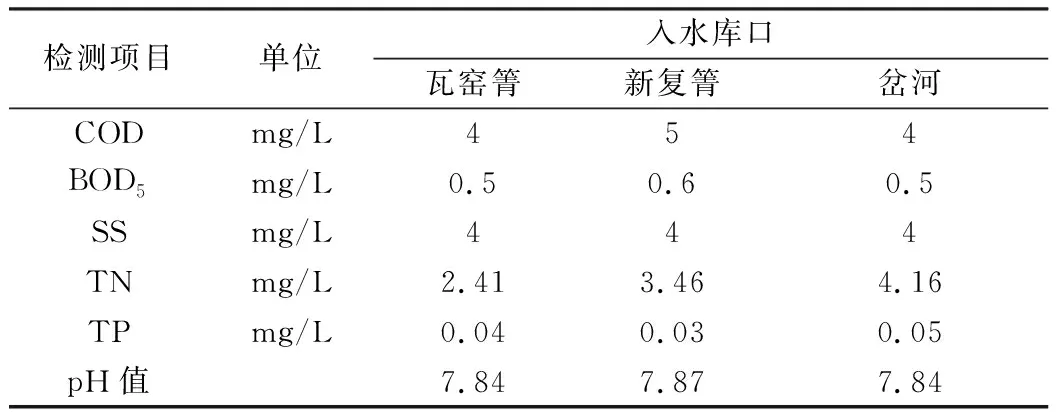

2.4 进水水质

为确定湿地进水水质,对瓦窑箐、新复箐、岔河进水水质进行了实地调查,并按相关规范采集水样进行水质检测,检测结果如表3。

表3 进水水质指标

对比进水水质和要求的出水质标准,可确定本项目水处理的主要任务为降低进水中的TN,并尽量减少SS、TP浓度。

3 工程设计

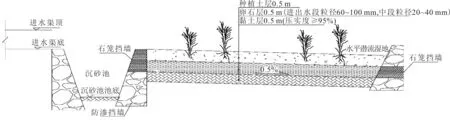

3.1 处理工艺选择

人工湿地系统主要分为表面流湿地、水平潜流湿地和垂直潜流湿地三种,其中表面流湿地占地面积大、维护简单,水平潜流湿地占地面积较小、运行费用较高,垂直潜流湿地占地面积小、运行费用高。本项目入水口湿地地块区域均为狭长形,但可用面积有限,选用的湿地形式应具有较大的水力负荷,综合考虑项目特点,选择水平潜流湿地形式,进水从填料床内部缓慢流过湿地,为避免填料床堵塞,同时使处理水均匀进入湿地系统,在湿地处理池前端设置沉砂池(图2)。

图2 人工湿地设计工艺

3.2 处理工艺设计

本项目湿地工程水质处理工艺计算以水力停留时间和表面水力负荷计算,污染负荷作为校核。

3.2.1 计算表达式

水力停留时间:

式(1)中:t——水力停留时间,d;V——处理系统有效容积,m3;Q——系统设计水量,m3/d。

表面水力负荷:

(2)

式(2)中:qhs——表面水力负荷,m3/(m2·d);A——处理系统面积,m2。

污染负荷:

(3)

式(3)中:qos——污染负荷,g/m2·d;C0——系统进水污染物浓度,mg/L;C1——系统出水污染物浓度,mg/L。

3.2.2 计算与校核

本项目预处理和湿地处理系统按最高日最大时旱流量计算。 经水力计算,瓦窑箐、新复箐、岔河水库入水口湿地地块三块湿地有效面积分别取10348 m2、3150 m2、4593 m2,有效水深分别为1.0 m、0.8 m、0.3 m。校核结果如表4。

3.3 竖向设计

研究表明[4],水平潜流人工湿地地面坡度宜为0.5%~3%。为充分体现湿地净化水体的功能,结合进出水设计水位高程,本项目瓦窑箐和新复箐湿地水力坡度均采用0.5%,岔河湿地水力坡度采用1.9%。

3.4 进出水系统设计

水处理系统进水口一般采用单点布水、多点布水和渗滤埂布水三种方式。为保证湿地进出水系统布水集水的均匀性,并利于控制水位和监控出水水量和水质,本项目结合工艺特点及现场实际情况选用渗滤埂布水方式。渗滤埂采用石笼挡墙的形式均匀布置于拦水坝。渗滤埂布水渗流公式如下:

Q=KAI

(4)

式(4)中:Q——渗流量(m3/d);A——孔口面积(m2)K——渗流系数(m/d),参考相关水力学手册取值400;I——水力坡降。

根据渗流量确定渗滤埂面积如表5所示。

3.5 植物选择

人工湿地植物选择是水质净化的关键,科学选择和配置水生植物对人工湿地系统建设具有重要意义,应遵循如下原则[9,10]。

3.5.1 功能性原则

湿地宜选用耐污能力强、根系发达、去污效果好、具有抗冻及抗病虫害能力、有一定的经济价值、容易管理的本土植物。

3.5.2 生态性原则

应最大限度保持湿地原始地貌,将湿地修复建设对原始环境的影响降到最低,保护原始植被的多样性。

3.5.3 安全性原则

本项目水库防洪设计标准为300年一遇,设计洪水位为2052.5 m,洪水位时高于设计种植土层顶面0.9~1 m,因此应选择耐涝性强的植物。

4 运行管理

人工湿地建成后应做好运行管理和日常维护,包括如下几个方面[11~14]。

4.1 植物管理

人工湿地种植初期应保证其存活率,冬季做好防冻,夏季做好遮阳防晒;根据不同植物类型在生长茂盛、成熟后及时收割处理;及时清理人工湿地填料表面的植物落叶及败落的茎秆;极端降雨天气后及时对湿地景观进行恢复处理。

4.2 湿地清淤

每年定期清淤,至少每年雨季前必须有一次全面清淤,保持水体通畅;对湿地运行时间实行间歇进水和轮休工作,以恢复湿地基质渗透性;对已经堵塞的基质采取更换、翻新等方法进行堵塞恢复,疏通基质。

4.3 拦水坝维护

为加强湿地管理,要定期对拦水坝稳定性进行检查,并定期清除拦水坝上的杂草,以免杂草蔓延到湿地处理系统中与湿地植物进行生存竞争。

4.4 进出水装置维护

对进出水装置要进行周期性的检查并对流量进行校正;定期去除容易堵塞进出水系统的残渣,采用高压水枪或机械方法对浸没在水中或埋在填料中的进出水管道进行定期的冲洗。

5 结论

结合宝象河水库三处入水口基本条件建设人工湿地,可充分发挥宝象河水库入水口湿地的调节功能和生态效应,改善入水口水质,保障宝象河水库水质安全。该项目工程投资及运行维护成本低,对宝象河水库水质提升具有现实意义,同时体现了人工湿地工程技术在云南高原水库面源污染防治建设中的显著优势,值得推广应用。