黄河流域农业用水效率研究

——基于非期望产出的SBM 模型

李鸿雁,付俊怡,张兴华

(宁夏大学,a.经济管理学院;b.农学院,银川 750021)

黄河流域作为中国重要的经济地带和生态屏障,在经济社会发展和生态安全方面具有举足轻重的地位。党的十八大以来,黄河流域在经济社会发展和生态环境治理方面取得了巨大成就[1]。然而,黄河流域流经地区生态环境脆弱,水资源利用粗放,使得黄河流域水资源十分短缺,对流域内以灌溉为主体的农业活动形成了巨大挑战。黄河流域9 省(区)农业用水总量从2009年的829.07 亿m3下降至2018年的815.9 亿m3,同期耕地向北方集中,流域内农作物总播种面积由2009年的54 381.9 千hm2增长至2018年的57 441.1 千hm2,加之近年来全球气候变暖,进一步加剧农业干旱缺水态势,农业用水得不到保障,特别是枯水年和用水紧张时期,农业用水被挤占,造成作物减产,粮食安全受到威胁,农民利益受到影响[2]。此外,在农业生产用水过程中所产生的农业污染也日渐严重,2017年,小麦、玉米和水稻3 种农作物农药利用率仅为38.8%,化肥利用率仅为37.8%,与2015年相比虽有所上升,但总体上利用率较低,导致土壤中残留大量农药和化肥,造成水体富营养化、农业面源污染等环境问题,同时削弱庄稼的生产能力和造成资源浪费。

面对黄河流域严峻的发展形势,2019年9月18日,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上强调指出,“黄河流域是我国重要的生态屏障和经济地带,要坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持生态优先、绿色发展,以水而定、量水而行”[3]。这意味着要以环境约束为前提,严格管控化肥和农药使用,促进农业的可持续发展;同时以水资源为刚性约束,合理管控农业用水,最终以节约用水推动农业生产方式和居民生活方式由粗放向节约集约转变,促进水资源集约利用与可持续发展。在此背景下,科学评价黄河流域农业用水效率并探究农业用水优化路径,有利于缓解黄河流域农业缺水态势,促进农业可持续发展,对推动黄河流域生态保护和高质量发展至关重要。

作为最大的刚性约束,水资源是任何一个国家经济社会发展都离不开的自然资源,时刻牵动着一个国家经济和社会的发展态势,但在总用水量上,农业用水始终占据较大比重。随着黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,以及近年来农业水资源矛盾日益突出,学者们围绕黄河流域和农业水资源的相关研究日渐增多。

在黄河流域水资源问题研究上,现有文献从三个方面展开。一是关于水资源的承载力方面,近年来黄河流域水资源承载力有所提高但整体还处于较弱水平,其中宁夏和甘肃水资源承载力多年处于超载状态[4-6]。二是在水资源配置方面,黄河流域水资源分配方式仍存在诸多问题,传统的调配方式不适应资源与社会的协调发展,需建立黄河干流河段多目标的优化配置以满足经济和社会发展的需要[7]。三是在水资源利用效率方面,黄河流域用水效率存在明显的地区差异性,应结合各地区实际情况制定有针对性的用水策略,避免出现“一刀切”现象[1,8]。

关于农业水资源利用效率方面的研究,学者们主要从评价方式和测度方法上展开。用水效率评价方式主要分为单要素评价和全要素评价。Hu 等[9]率先使用全要素用水效率评价方式,以“最优用水量与实际用水量之比”进行效率衡量。相较于单要素评价方式,全要素用水效率评价在考虑到水资源投入的基础上,同时考虑了其他要素投入,符合实际农业生产用水过程,更为广泛地运用于研究中。农业用水效率测度方法主要为参数法和非参数法,参数法的典例是随机前沿分析法(SFA),该方法以一定的函数形式为前提,在分离统计误差等方面具有独特的优势。Battese 等[10]最先采用SFA 方法测度农业用水效率,在这之后越来越多学者也开始采用SFA 方法进行农业用水效率测度,如Wang 等[11]基于SFA 方法,测度了中国农业生产技术效率与灌溉用水效率,发现技术效率远高于农业用水效率,农业用水效率地区间差异更大。数据包络分析法(DEA)为非参数法的代表,该方法不需要预设具体的函数形式[12],适用于多投入多产出的多目标决策系统。Geng 等[13]和李静等[14]使用DEA 模型,以中国为研究对象评估了农业用水效率。而另一些学者将某个区域或某些农作物作为研究对象,如Wang 等[15]、佟金萍等[16]和常明等[17]运用DEA 和Tobit 模型,分别以黑河流域、长江流域的小麦、玉米、稻谷3 种作物为研究对象,探究了农业用水效率及影响因素。陈洪斌[18]则在考虑到外部环境因素会影响效率情况下,基于三阶段DEA 模型测评了全国农业用水效率和空间溢出效应,发现用水效率具有明显的空间溢出性。在黄河流域水资源问题研究上,现有研究主要集中在黄河流域水资源承载力、配置以及水资源利用效率等方面,较少考虑对农业用水效率问题的研究;而关于农业用水效率研究,又主要集中在对全国或区域层面,或者某些农作物的农业用水效率,以黄河流域作为研究对象相对较少。在研究内容上,基于期望产出的研究较多,对农业生产用水过程中所产生的污染问题考虑较少[19]。因此,本研究基于全要素评价方式,以化肥污染量和农药污染量作为非期望产出,采用SBM-Undesirable 模型测度了2009—2017年黄河流域农业用水效率及其变动趋势,并根据农业用水效率值以及化肥、农药污染量,对黄河流域9 省区进行效率-污染类型聚类分析,针对不同类型地区提出不同的农业用水优化路径,为各地区因地制宜地制定农业用水政策提供理论依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 SBM-Undesirable 模型

DEA 模型一般分为投入导向型和产出导向型,规模报酬不变(CRS)条件下的与规模报酬可变(VRS)条件下的DEA 模型。传统的径向DEA 模型,从等比例角度测量无效率程度,忽略了投入产出的松弛性问题和实际生产过程中的非期望产出,从而导致决策单元效率值偏高。基于这样的考虑,Tone[20]在传统DEA 模型基础上,提出了非角度和非径向的SBM-Undesirable 模型[9,21],该模型一方面规避了径向、角度选择所造成的偏差,克服了投入产出的松弛性问题,另一方面解决了非期望产出问题。本研究测算的农业用水效率,是在给定其他投入要素和产出条件下,最优农业用水投入量与实际农业用水投入量之比,且黄河流域各省区投入和产出规模报酬并非保持不变,因此选择VRS 条件下投入导向型的SBM-Undesirable 模型。具体线性规划公式如下。

其中,某一时间内决策单元d的农业用水效率为ρ,当,表示决策单元相对效率最优。投入、期望产出和非期望产出值分别为xkd、ynd、umd;因素个数分别为K、N、M,松弛量分别为,权重用λ代表,j决策单元第k种投入要素用xkj代表,j决策单元第n种期望产出用ynj代表,j决策单元第m种非期望产出用umj代表。

1.2 农业用水效率与节水潜力

借鉴Hu 等[9]基于全要素生产率的用水效率测度思路,并参考李静等[14]、佟金萍等[16]、马剑锋等[22]文献中的定义,农业用水效率可以定义为最优农业用水投入量与实际农业用水投入量之比,具体公式如下。

式中,TFWEj,t表示第t年第j省农业用水效率,当TFWEj,t等于1 时,表明该决策单元相对效率最优,当TFWEj,t小于1 时,表明该决策单元不在有效前沿面上,可通过减少投入或增加期望产出、减少非期望产出以达到有效前沿面;TWEj,t表示最优农业用水投入量;WEj,t表示农业生产过程中实际农业用水投入量;LWEj,t表示农业用水投入冗余量,冗余量的大小反映农业节水潜力的大小。因此,将农业节水潜力定义为农业用水投入冗余量与实际农业用水投入量之比,第t年第j省的农业节水潜力可以表示为APWEj,t,公式如下。

由式(2)、式(3)可知,TFWEj,t+APWEj,t= 1。其中,LWEj,t越大,APWEj,t越大,TFWEj,t越小,即农业用水投入冗余量越大,农业节水潜力越大,农业用水效率越低。

1.3 指标选取与数据来源

采用SBM-Undesirable 模型测算2009—2017年黄河流域农业用水效率,基于数据的可获取行性和可操作性原则,并参考李静等[14]、佟金萍等[16]、方琳等[19]学者观点,选取农业就业人数、农业机械总动力、农业用水量、农作物总播种面积、化肥施用量和农药使用量作为投入要素,以农业总产值作为期望产出,以化肥污染量和农药污染量作为非期望产出。农业就业人数、化肥污染量和农药污染量数据并未公布,因此以第一产业就业人数代表农业就业人数,并借鉴王宝义等[23]计算方法,用农药无效使用量、化肥氮磷流失量表征农药污染量和化肥污染量,其中农药污染量=农药使用量× 50%[24],化肥污染量=化肥施用量×(1-化肥利用率)=化肥施用量×65%[25]。

本研究所用原始数据均来源于2010—2018年的《中国水资源公报》《中国统计年鉴》和《中国农村统计年鉴》,所有经济指标均以2008年为基期进行调整。数据选择如表1 所示。

表1 投入产出指标及选取依据

2 实证结果与分析

2.1 农业用水基本情况分析

DEA 模型在计算效率时需要一定数量的DMU,即DMU 数量应大于投入产出指标之积以及投入产出指标之和的3 倍,如果单独对黄河流域省(区)进行研究,将无法满足DMU 最低测算单元的需要,DEA 方法将失效。为了准确测算出黄河流域农业用水效率并与其他地区相比较,选取2009—2017年全国31 个省(市、自治区)(不包含港、澳、台地区)数据进行分析,选择万元农业产值用水量指标描述黄河流域农业用水情况。当万元农业产值用水量减小时,即产生万元农业总产值所消耗的农业用水量减少,表明农业用水情况得到改善。由图1 可知,2009—2017年黄河流域、长江流域和全国的万元农业产值用水量整体变化趋势基本一致,均呈下降趋势,农业用水情况均得到改善。其中,黄河流域万元农业产值用水量从2009年的2 312.60 m3/万元减少到2017年的1 819.17 m3/万元,下降幅度明显,2009年万元农业产值用水量约为2017年的1.3倍;长江流域万元农业产值用水量从2009年的2 393.34 m3/万元减少到2017年的2 101.74 m3/万元,为2017年的1.1倍;全国万元农业产值用水量从2009年的2 258.71 m3/万元减少到2017年的1 894.76 m3/万元,为2017年的1.2 倍。可见,一方面在黄河流域水资源保障形势愈发严峻的背景下,地方政府对农业生产用水问题重视程度增加;另一方面随着农业节水技术和政策的推广,农户节水意识不断增强,改善了传统的粗放型灌溉方式,促使黄河流域农业用水情况改善更为明显。目前黄河流域流经的大部分省区处在缺水或少水状态,2018年黄河总耗水量为415.93 亿m3,其中农田灌溉耗水量分别占黄河地表水耗水量和地下水耗水量的66.8%和49.4%,农业是用水大户,农业生产对水资源的依赖性较强。因此,农业用水情况虽有所改善,但在水资源短缺的黄河流域地区农业缺水态势依然严峻,农业用水效率亟待提高。

图1 万元农业产值用水量

2.2 黄河流域农业用水效率分析

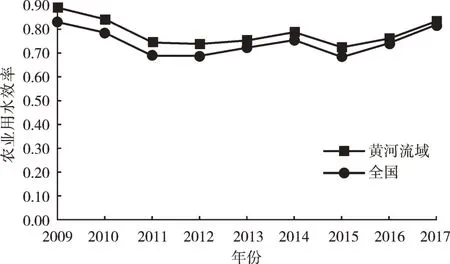

2.2.1 全国范围内农业用水效率比较 为更好地把握黄河流域农业用水效率在全国的定位和水平,从全国范围内比较了黄河流域农业用水效率。由图2可知,从波动趋势上看,黄河流域与全国的农业用水效率变化趋势大体一致,均呈先下降再上升趋势,但黄河流域农业用水效率高于全国平均水平。由于经济快速发展和总人口增加造成农业用水供给减少,加之部分地区农业节水技术推广缓慢、管理制度落后,导致2009—2015年黄河流域农业用水效率呈波动下降态势;2015年,党的十八届五中全会将“加强生态文明建设,建设美丽中国”首度写入五年规划,随着国家越来越关注生态环境保护和可持续发展,各地区开始重视农业节水问题,制定相关节水政策,以及各地区经济发展水平提高,农业水资源资金投入加大,农业节水技术加强和管理制度完善,促使2015—2017年黄河流域农业用水效率呈上升态势。在效率水平上,2009—2017年黄河流域农业用水效率从0.89 下降至2017年的0.83,全国农业用水效率从0.83 下降至2017年的0.81,黄河流域农业用水效率虽高于全国水平,但其下降幅度更大。经济基础是农业水资源可持续利用的重要保障,近年来黄河流域经济发展水平普遍低于全国平均水平,农业水资源资金投入不足,造成黄河流域农业用水效率下降更为显著。

图2 黄河流域与全国农业用水效率演变趋势

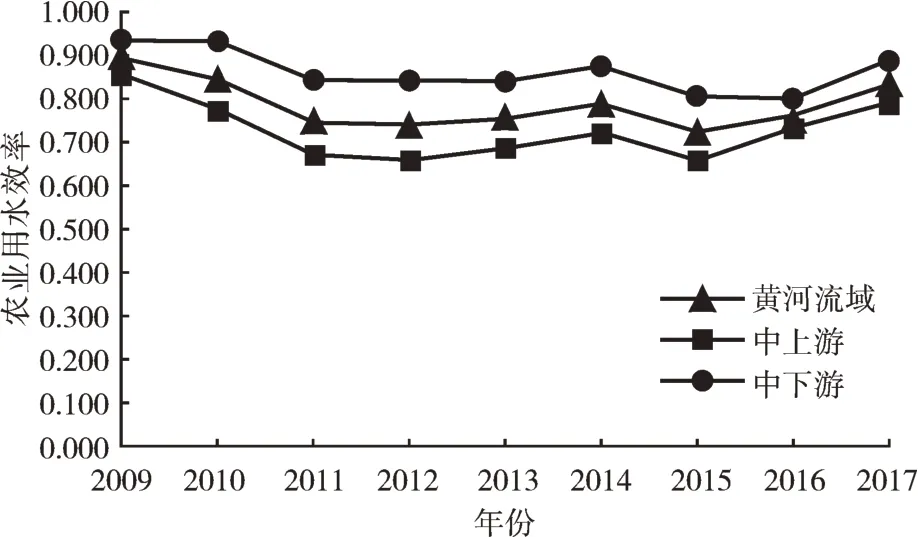

2.2.2 黄河流域各区段农业用水效率比较 由于黄河流域不同区段的生态环境特点和经济发展水平等因素均有不同,导致流域各区段农业用水效率存在较大差异。将黄河流域划分为中上游地区(青海、四川、甘肃、内蒙古、宁夏)和中下游地区(山西、陕西、河南、山东)。由图3 可知,从演变趋势上看,黄河流域中上游和中下游地区农业用水效率演变趋势基本一致,均表现为先下降再基本稳定后上升态势,其中,2009—2011年呈下降状态,2011—2015年农业用水效率基本稳定,2015—2017年呈上升状态。在效率水平上,黄河流域整体效率均值为0.781,中下游和中上游地区效率均值分别为0.855、0.722,中下游地区农业用水效率均值高于整体效率均值,而中上游地区效率均值低于整体效率均值,中下游地区用水效率高于中上游地区。此外,2009—2017年黄河流域中上游和中下游地区农业用水效率均有不同程度的下降,其中,虽然近年来中下游地区经济发展水平高,农业节水技术和管理制度比较先进,但农田种植结构不合理,农户节水意识不高,导致中下游地区农业用水效率从2009年的0.930 下降至2017年的0.881;而中上游地区生态环境脆弱,经济发展水平较低,农田水利设施投入不足,农业节水技术和管理制度相对落后,造成农业用水效率从2009年的0.852 下降至2017年的0.785,黄河流域中上游地区农业用水效率下降更为明显。从空间分布上看,黄河流域农业用水效率存在明显的空间非均衡性,表现为“东高西低”分布特征,高效率地区主要集中在中下游,黄河流域中上游地区农业用水效率亟待提高。

图3 黄河流域各区段农业用水效率演变趋势

2.2.3 黄河流域各省区农业用水效率分析 作为中国重要农产品主产区的黄河流域地区,水资源总量仅占全国水资源总量的2.6%,水资源与农业生产的不匹配,加剧了黄河流域农业缺水态势。探究黄河流域各省区农业用水效率及农业节水潜力,是提高黄河流域农业用水效率和缓解农业缺水态势的科学前提。

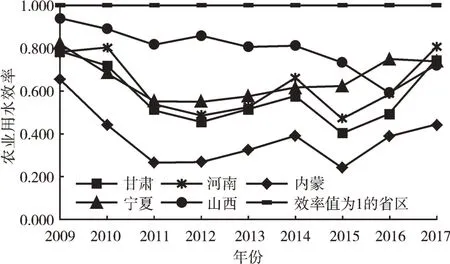

由图4 可知,2009—2017年青海、山东、陕西和四川的农业用水效率始终最优,其他省区农业用水效率存在较大差异。2009—2017年河南农业用水效率提高了0.024,效率均值为0.628,但其农业用水效率上下波动很大,效率水平不稳定;甘肃和宁夏农业用水效率呈小幅度下降态势,分别下降0.039 和0.083,效率均值分别为0.577 和0.656;而山西和内蒙古农业用水效率下降幅度明显,分别下降0.218 和0.210,效率均值分别为0.795 和0.379。从波动趋势上看,2009—2017年青海、山东、陕西、四川、河南、宁夏和甘肃农业用水效率基本保持不变或略微上下波动,波动幅度不超过0.1,而山西和内蒙古农业用水效率下降幅度在0.2 以上,下降幅度明显;从效率均值上看,内蒙古和甘肃农业用水效率相对较低。

图4 黄河流域各省区农业用水效率演变趋势

在农业节水潜力方面,由表2 可知,2009—2017年黄河流域农业用水冗余量呈上升态势,冗余总量达2 098.41 亿m3,即在相同农业产出的情况下,农业用水多投入了2 098.41 亿m3,具有较大的节水潜力。青海、山东、陕西和四川始终处在有效前沿面上,而流域内其他省区均存在不同程度的农业用水投入冗余。农业节水潜力最大为内蒙古,农业用水冗余总量达764.72 亿m3,与2009年相比,农业用水冗余量增加28.78 亿m3,节水潜力增大;农业节水潜力排第2、3、4 位的省(区)分别为甘肃、河南和宁夏,农业用水冗余总量均在300 亿m3以上,节水潜力较大,其中甘肃和宁夏的农业用水冗余量演变趋势大体一致,均呈现逐年增加状态,河南农业用水冗余量上下波动幅度较大,冗余量最大为69.92 亿m3,最小为23.99亿m3,节水潜力变化不稳定;农业节水潜力排名第5位是山西,农业用水冗余总量为80.72 亿m3,与其他存在投入冗余的省(区)相比,山西农业用水投入冗余较少,农业节水潜力相对较小,农业用水效率相对较高,但农业用水冗余量呈小幅度逐年增加态势,表明节水潜力逐渐增大,用水效率呈下降趋势。

表2 黄河流域各省区农业用水节水潜力 (单位:亿m3)

对于内蒙古、宁夏和甘肃地区,经济发展水平较低,农田水利设施投入不足,加之以农牧为主导产业,农业用水多采用漫灌、串灌等粗放方式,导致农业水资源自然损耗较多,农业用水冗余量较大,用水效率偏低,节水潜力较大。河南是中国重要的产粮大省,高耗水作物占比较高,造成农业用水占比较大,农业用水占比较大意味着农业水资源冗余投入较多,节水潜力较大,用水效率有待提高。而山西省农业用水冗余量较少,节水潜力较小,但近年来随着山西省煤矿产业下行,经济发展相对缓慢,农业节水技术和管理制度相对落后,导致山西省农业用水冗余量增加,节水潜力增大,用水效率呈下降趋势。因此,在推动黄河流域生态保护和高质量发展过程中,需着重提高内蒙古农业用水效率,同时重视山西农业用水效率潜在的下降风险。

2.3 黄河流域效率-污染类型分析

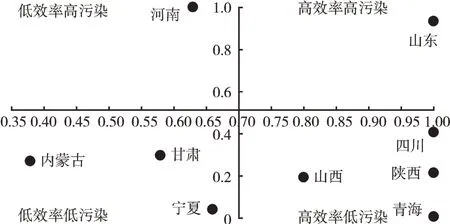

由于黄河流域各地区水资源丰裕程度、经济发展水平以及农户环保意识等方面的差异,黄河流域各省区农业用水效率及污染程度会呈现出不同的特征。科学评价环境约束下黄河流域各省区的农业用水效率和污染程度,探讨有差异、有重点的农业用水优化路径对推动黄河流域生态保护和农业可持续发展具有十分重要的意义。根据2009—2017年黄河流域9 省(区)的农业用水效率值以及化肥污染量和农药污染量进行聚类分析,将黄河流域9 个省(区)划分为低效率-低污染(DD)、低效率-高污染(DG)、高效率-低污染(GD)和高效率-高污染(GG)4 种类型,聚类结果如图5 所示。

图5 黄河流域各省区效率-污染类型

低效率-低污染类型包括甘肃、内蒙古和宁夏,该类型地区化肥污染量和农药污染量较低,对环境造成的污染较小,但生态环境脆弱,经济发展水平低,节水技术相对落后,节水灌溉设施不足,农业用水效率低。对于DD 类型地区,在保持当前农业污染防治力度的基础上,应着重提高黄河流域农业用水效率,促进农业用水集约利用。

低效率-高污染类型包括河南。河南在农业生产用水过程中污染较严重,对生态环境造成较大威胁,农业污染防治任务艰巨;同时,河南降水量相对缺乏,高耗水作物占比较高,水资源管理制度不完善,农业用水效率较低。对于DG 类型地区,主要任务是调整农作物种植结构,鼓励农户选择低耗水农产品,推广农业节水补贴政策,改进农业水资源管理制度,加强农业污染防控,提高农户环保意识,从根本上减少环境破坏。

高效率-低污染类型包括青海、山西、陕西和四川。该类型地区农业用水效率较高,化肥和农药污染量较低,农业污染防控压力较小。对于GD 类型地区,应在保持当前农业污染治理水平的前提下,合理管控农业用水,进一步优化农业水资源配置。

高效率-高污染类型包括山东。山东在经济发展过程中,过度使用化肥和农药,导致农业污染比较严重;同时山东经济发展水平较高,农业水资源资金投入大,农业节水技术与管理制度相对发达,农业用水效率也较高。对于GG 类型地区,在保持高效率农业用水的同时,应严格管控农业面源污染,降低化肥和农药使用,鼓励和推广有机肥,加强环境保护宣传工作。

3 结论与启示

3.1 结论

探究黄河流域农业用水效率动态变化及农业用水优化路径对提高农业用水效率、缓解农业缺水态势及促进农业可持续发展具有十分重要的意义,也是推动黄河流域生态保护和高质量发展的科学前提。本研究基于非期望产出的SBM 模型,测度了2009—2017年黄河流域农业用水效率,从全国、流域各区段以及流域内部各省区角度探究了黄河流域农业用水效率动态变化,并根据农业用水效率及污染程度进行聚类分析,针对不同类型地区提出不同的农业用水优化路径。相关研究结论如下。

1)黄河流域与全国的农业用水效率变化趋势大体一致,均呈先下降再上升趋势,黄河流域农业用水效率高于全国平均水平。与2009年相比,黄河流域和全国的农业用水效率均有所下降,但黄河流域农业用水效率下降幅度更大。

2)黄河流域中上游和中下游地区农业用水效率演变趋势基本一致,均呈先波动下降再基本稳定后波动上升态势,但中下游地区农业用水效率均值高于整体效率均值,中上游地区效率均值低于整体效率均值。与2009年相比,中上游和中下游地区的农业用水效率均有所下降,中上游地区农业用水效率下降更为显著,农业用水效率亟待提高。

3)青海、山东、陕西和四川农业用水效率始终最优,农业节水潜力最小,其他省区农业用水效率及节水潜力存在较大差异。山西农业用水效率较高,效率均值为0.795,节水潜力较小,但与2009年相比农业用水效率下降明显,节水潜力有所增加;河南、甘肃和宁夏农业用水效率较低,效率均值分别为0.628、0.656 和0.577,节水潜力较大,其中,甘肃和宁夏农业用水效率有所下降,节水潜力呈逐年增加趋势,而河南农业用水效率有所提升,但效率水平不稳定,节水潜力波动较大;内蒙古农业用水效率最低,效率均值为0.379,节水潜力最大,与2009年相比用水效率下降幅度较大,节水潜力明显增加。

4)根据聚类结果,甘肃、宁夏和内蒙古属于低效率-低污染类型(DD),河南属于低效率-高污染类型(DG),青海、山西、陕西和四川属于高效率-低污染类型(GD),山东属于高效率-高污染类型(GG),结合各地区实际情况,不同类型地区采取有针对性的农业用水优化路径。

3.2 政策建议

针对上述分析,提高黄河流域农业用水效率,降低化肥和农药污染,促进黄河流域生态保护和高质量发展,提出以下建议。

1)着重提高黄河流域中上游地区农业用水效率,在中上游地区中应着重提高内蒙古、宁夏、甘肃的农业用水效率。一方面加强农业节水工程建设,提升农业机械化灌溉程度,因地制宜引进先进的节水技术和管理制度,提高耕种水平;另一方面中上游地区生态环境脆弱,水土流失严重,可通过大力建设淤地坝、修筑梯田等措施提高水土保持能力,系统治理,协同发展。

2)黄河流域农业用水效率潜在的下降风险。在提高黄河流域低效率地区用水效率的基础上,需要重视高效率地区农业用水的合理管控,保持农业用水的高效率水平,防止高效率地区农业用水效率出现滑坡现象,从而推动黄河流域农业用水效率稳中向好发展。

3)根据效率-污染类型,因地制宜地采取农业用水优化政策。对于低效率-低污染类型地区,引入先进的农业节水技术与管理制度,健全农业用水价格机制,划定农业水资源效率控制红线,加强农田水利设施建设,同时开展建坝、修旱作梯田等水土保持工程,减少水土流失,协同推进农业用水效率的提高。对于低效率-高污染类型地区,加大农业节水补贴力度,优化农作物种植结构,鼓励农户适当低耗水作物种植以促进水资源充分利用,对农户开展培训、宣讲会等活动增强农户环境保护意识,从源头上降低化肥和农药污染,同时加强政府部门监督力度,降低当地居民及企业的生产生活对生态环境造成的破坏。对于高效率-低污染地区,在保持当前效率水平和污染治理水平的前提下,关注农业用水效率潜在的下降风险,进一步优化水资源配置,促进科学用水、合理用水。对于高效率-高污染类型地区,在保持或进一步提高当前效率水平的基础上,加大农业污染治理的资金投入,完善农业污染的相关政策法规,加强监管和惩戒力度,针对农户开展化肥、农药专业知识培训,提高化肥和农药利用率,通过横幅、广播等形式加大环保宣传力度,增强农户环保意识,从根本上解决“高化肥、高农药”问题。