与万物和解

文 梁 平

与口罩一起过年

与口罩一起过年,

嘴边的“拜年”被咳得七零八落。

城市与城市之间打了封条,

雪花、雨滴、落叶都有了籍贯,

一只蚂蚁爬行也有了戒备。

邻里之间门与门隔离,

小区拉起警戒的绳索,

陌生面孔和外来口音就此打住。

七大姑八大姨定好的餐聚,

取消了。有丧从简,简到几百字,

从生到死。有喜推迟,无承诺,

或者春暖花开,或者,或者。

街道的冷清比季节的凛冽,

更让人窒息。这是不得已的选择,

也是最有效的选择。

谁也不愿意过年是这个样子,

假期都延长了,在家多呆几天,

比出门遭遇庚子年蒙面的“劫匪”,

安全。前线与后方已经模糊,

有事无事居家,有人惦记就够了,

“你若安好,便是晴天”

庚子年正月初五,听风

醒来想起赵公明,

天还黑黢黢的,窗外奔跑的风声,

从峨眉山下来,那是玄坛黑虎拉的风。

以前有朋友说听见这风声,

就是数钞票的声音,就有好光景。

而今天听到刀光剑影的喧哗,

赵公驱雷役电,降妖除魔。

天快亮了,书架上《封神榜》还在深睡眠,

我听见的风不绝于耳,摧枯拉朽。

信这一回,在阳台上伸展运动,

卸下精神的盔甲,如果看见了黑虎,

说声感谢,尽管我彻底的唯物。

此时此刻,风正在高调地行走,

喜欢这样的高调,正月初五,

把那些垂头丧气的恐慌,一扫而光。

立春

这个春天没有迎春的准备,

一直心神不宁。今天立春,

去茶店子看孙儿,沿途严阵以待,

车轱辘消毒,额头上测温,

荧屏前刷脸,大门咔地一声打开。

好像从来没听到过这“咔”的声响,

周边太安静了。

春天撕开了一道门缝,

进去和不进去都得小心翼翼。

相信季节的万物复苏指日可待,

但我满心的欢喜迟迟不来。

孙儿不知道春天有什么幺蛾子,

在阳台上看见飞机从楼顶上飞过,

要我猜,上面有多少人?

我说刚才我遇见的公共汽车,

都是空的,除了司机,没有人。

听柴可夫斯基《悲怆交响曲》

生活被圈禁了。

上床下床一日三餐,手机、电脑,

全天候记录行走步数,不及二百。

沉闷。交响作背景在房间循环,

有伤痛的气息在身体里扩散,

键盘敲出每一粒汉字都是奢侈。

这个时候意外闯入的俄罗斯老柴,

可夫斯基,面对死亡的悲怆,

埋伏安魂的博弈、抗争和决绝。

二百步也能合上交响的节奏,

不可思议。这是生命上演的最后乐章,

被病毒感染的大脑比病毒顽强。

音乐未被感染,可以修复受到感染的

陆地和海洋。即使老柴轰然倒下,

也站在高山之巅,能够仰望。

非常时期,一个巨人留下的绝唱,

在喑哑的日子里,无边荡漾。

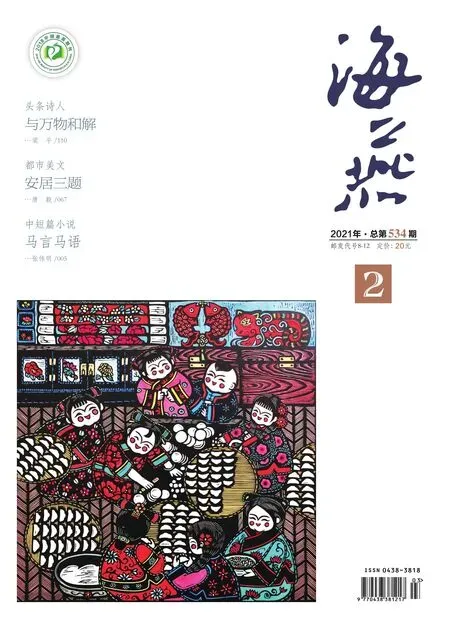

闹元宵

对于雪白的汤圆已经穷于想象,

圆润、凝脂、甜美,这些词

不再贴切和匹配。

开锅的水,在翻滚,在哭泣,

在闹。汤圆没戳就破了,

流淌的都是殷红。

昨夜天空有风的哨子,折断,

厨房锅碗瓢盆掉一地。

取下口罩的碗,无论口径多大,

也装不下汤汤水水的含混。

喇叭别传

吹喇叭抬轿子都是配套,

由来已久。喇叭呼喇呼喇地吹,

卯足劲,吹喜迎亲,吹丧出殡,

靠的是嘴上功夫。

这阵子的喜怒哀乐被圈禁,

唯有牵挂和祈祷,唯有

管好自己足不出户。

原以为喇叭找不到调调,

没有了生意,可以消停。

真是幼稚了,长江寄生的幺蛾子,

“疫”流而上,翅膀拍打的杂音,

比喇叭更字正腔圆。

喇叭只有一张嘴,没有脸,

幺蛾子发出嗡嗡的声响,

不要脸。我在长江的上游,

力所不逮,报纸上油墨太重了,

让我黑色的眼睛找天青。

与万物和解

蝙蝠长出两米的翅膀,

蝗虫扑天盖地,新冠神出鬼没,

我在措手不及中努力接收人类的信息,

很弱,很卡,眼睛突然色盲,

只有黑。伸手不见五指,

触摸冰冷的绝望。

我开始怀疑时间的暂停键失灵,

重新启动的阳光还有多远?

人和人,人和自然拉开的距离,

需要人来修复,而人已经羞于做人,

生不如死。我只想做一条鱼,

用我七秒的记忆忘掉所有——

过度的贪婪和欲望,深重的罪孽,

以及大自然饱受的创伤。

把这些想清楚,天就亮了,

时间还会回来,多一些蓝天和白云,

就少一点罹难。英雄与人民,

都有同构的身躯和骨骼,

一个生命倒下,所有活着的人,

伤痛扎得更深、更狠。

躲过一劫,颂歌与祭文的诵读,

每个字句都不能省略,唤醒良知,

与万物和解,相亲相爱。

只有久违的吻还记得爱情打过封条,

亲爱的口罩,守护亲近、亲爱,

成为幸福的宝典。

这个春天为什么不可以写诗

谁也不愿意春天支离破碎,

这个春天的劫难,没有人置之度外。

时间暂停,人和人渐行渐远,

擦肩而过都成了奢侈。

适用于春天的词已经格格不入,

战场和前线以汉字坐实悲壮的情景。

不见硝烟的战场战事告急,

越来越近的前线,近在眉睫。

战争让春天生死攸关,所有人卷入,

不是所有人都能冲锋陷阵。

我不能每天以泪洗面,不能

圈禁在家里指指点点,更不能

熟视无睹无动于衷摆一副假模假样。

春天的树叶一片一片泛白,

惊恐、隔离、封城、逆行,

树枝上倒挂的阴影,让空气稀薄。

问问自己看到什么,想到什么,

问问自己在做什么,做了什么,

再问问自己,该做点什么?

不著一字不一定洁身自好,

留下文字也非馒头蘸血。

一个诗人在这个春天保持沉默,

如果把沉默引以为至高无上,

比一个战士临阵脱逃,更可耻。

这个春天为什么不可以写诗,

身在其中,被一千种情绪包裹,

任何一种情绪的表达都是释放,

多声部音色可以不完美,但它是

这个春天的证词,白纸黑字。

太安静了

万人空巷,

十万人空巷,

百万人空巷,

千万人空巷,

千千万人空巷。

只有人的数字,

只有床位的数字。

没有来的人不算,

已经走的人不算。

数字没有声音,

人走没有声音。

落花和流水,

没有声音。

太安静了,

自己的心跳,

也听不见。

一个词不幸被感染

一个很好的词,被感染,

在一个失血的春天。这个春天,

花开都是罪过,就像太多的笑脸贴图,

被拒绝。这个词染上病毒的时间更早一些,

那些古装的连续剧长期征用,

词性在金銮殿变了味道,

晋级为大词,成为新的皇冠。

这个词被人提醒,高高举过头顶,

如果吞吐的是纸做的莲花,

只能放在祭坛上了。

这个词每个人都享有版权,

或为泥土、雨水和草木而生,

或为生命中每一个太阳而生,

这才是这个词应该的去处。

现在被感染的这个词,异常敏感,

四面围追堵截,生死未卜。

还是让这个词不要死吧,有病治病,

把它放在清水里好好洗一洗,

找回它原来的词义,不需要调教,

也不需要任何添加剂,

作为生命的回馈,没有人糊涂。

健康信用卡

01

确定我身份有很多证件,

我在我的祖国,或者祖国之外,

自由穿行,像鸟儿一样可以舒展翅膀。

庚子年二月的春天,又颁发一个二维码,

让我获得了健康认证。

我把健康随身携带,出入超市、商场,

出入有人群的公共场所,健康与健康接头,

上线与下线,省略了所有的暗号,

整个世界向我行注目礼。

02

风走不动了。生活的每个通道,

都在排队,前胸贴后背的队伍,像绞索,

地铁、公交、安检、售票口,

被勒得像缠丝的兔。

退后一步、两步,给呼吸留个过道,

改改队形改一种打拥堂的以往。

拉开距离的美,等来的都是惊喜,

放松的密度行云流水,

一个浅浅的回眸,百媚生。

03

吃荤的吃素的都是自己的事,

该吃什么不该吃什么,

就不能随心所欲了。

蛇、鼠、蝙蝠、果子狸、穿山甲,

地球生物链上的物种,与人类相安无事,

偏偏成了盘中餐,而且吃相难看。

偷偷地吃,明目张胆地吃,

都是嘴惹的祸。那些寄生的病毒,

成功入侵,你就是它们的宿主。

04

一双幼年的手洗到了成年,

还是不停地洗。洗泥土洗灰尘洗病菌,

洗干净了的手举止清白,

拒绝藏污纳垢。

眼睛看不见不一定就干净,

脏东西已经狡滑到了无孔不入,

道貌岸然防不胜防。

你就是千手观音也要好好洗,

手洗干净,就干净了身体和名声。

05

八大碗九大碗全副武装上阵,

十几双筷子穿插、挺进,深入浅出。

酒肉穿肠,伴以烟雾缭绕,

这样轰轰烈烈的场面由来已久,

城市与乡村根深蒂固。

形同虚设的公筷寂寞难耐,

千呼万唤的分餐异常艰难。

是时候了,情感交流换一种方式,

心与心的靠拢,不在桌面。

06

“上前一小步,文明一大步”

这样的小提醒并不陌生。

这是某个私密场所,也是公共场所,

这是私密行为,也是公共行为,

尺度很小,不能没有规矩。

散漫也好,着急也好,偏离了方向,

脚下流汤滴水。一小步不拘小节,

出门再怎么装扮都不会光鲜,

有风,尾随而至。

07

好端端的口罩惹了谁?

人与人、族群与族群之间太多强加,

口罩被妖魔化,蒙受不白之冤。

被冷眼、被驱赶、被围追堵截,

甚至被视为封嘴、蒙面。

仅仅就是尊重他人和保护自己,

仅仅就是一个卫生常识,

我就爱上了口罩,以后的日子,

它将成为随身饰物,生活伴侣。

08

坝坝席、百人宴、千人聚餐,

红喜事、白喜事,大吃大喝。

有些风俗和习惯上了年纪,

一块老年斑贴在生活记事薄上。

其实没有人喜欢老年斑了,

街坊相逢一个微笑,彼此轻松,

老乡见老乡落座一杯清茶,

炒几个拿手菜,邀一轮家乡的月亮。

真情从来不凑热闹,岁月静好。