敦煌唐写本《刘子》新识

秦桦林

(浙江大学 中国古代史研究所,浙江 杭州 310058)

《刘子》是为数不多的、完整保存下来的中古时期诸子著述之一,故而备受研究者的重视。自敦煌藏经洞发现以来,学术界对搜集相关古写本可谓不遗余力。

1925年,罗振玉在《敦煌石室碎金》一书中,率先披露其收藏的《刘子》写卷①罗振玉《敦煌石室碎金》,收入黄永武主编《敦煌丛刊初集》第7册,台北:新文丰出版公司,1985年,第73-85页。,从而拉开了学术界搜集、整理敦煌本《刘子》的序幕。20世纪30年代,亲赴法国的王重民在《巴黎敦煌写卷叙录》中先后介绍了P.2546、P.3562、P.3704三种《刘子》写卷以及征引《刘子》的P.3636类书写卷②王重民《巴黎敦煌写卷叙录》,收入黄永武主编《敦煌丛刊初集》第9册,台北:新文丰出版公司,1985年,第 147-154、 166、 250-251页。,极大地丰富了《刘子》古写本的研究材料。1988年,林其锬先生将以上五种敦煌本连同其搜集到的傅增湘校本 (系据刘幼云旧藏《刘子》写卷过录)一并收入《敦煌遗书刘子残卷集录》中③林其锬、陈凤金辑校《敦煌遗书刘子残卷集录》,上海:上海书店,1988年。,对促进新时期《刘子》的研究具有重要贡献。2012年,林其锬先生又出版了巨著《刘子集校合编》④林其锬《刘子集校合编》,上海:华东师范大学出版社,2012年。(以下简称 “《合编》”),该书内容详赡,不仅将《刘子》的研究推向了一个新的高度,也成为学术界对相关敦煌写本展开探讨的一个新的起点。

然而美中不足的是,尽管《合编》取得了很大的成绩,但在写本的搜集和校勘方面,仍有补充与完善的余地。

一、《合编》未收的《刘子》写本

在敦煌本《刘子》的搜集方面,《合编》吸收了荣新江先生①荣新江《两种流散的敦煌 〈刘子〉写本下落》,《书窗》1993年第1期,第61-63页。后收入氏著《辨伪与存真——敦煌学论集》,上海:上海古籍出版社,2010年,第308-310页。、屈直敏先生②屈直敏《敦煌写本S.6029〈刘子〉残卷校考》,《敦煌学辑刊》2012年第3期,第61-69页。的研究成果,共裒集到8件写卷,堪称当今收录敦煌本《刘子》最为宏富的著作。这8件《刘子》写卷,现分藏于法国国家图书馆 (4件)、英国国家图书馆 (2件)、中国国家图书馆 (1件)以及日本东京国立博物馆 (1件)。此外,《合编》还收录有新疆麻扎塔格地区出土的《刘子》残片1件。

不过,《合编》收录的上述8件写卷远非现存敦煌本《刘子》的全部,仍然存在着不少遗珠之憾。比如2000年,许建平先生就曾鉴别出英国国家图书馆所藏S.10441号未定名残片实为《刘子·贵农》③许建平《残卷定名正补》,收入敦煌研究院编《2000年敦煌学国际学术讨论会论文集》(历史文化卷上),兰州:甘肃民族出版社,2003年,第307页。又收入氏著《敦煌文献丛考》,北京:中华书局,2003年,第308-309页。,惜《合编》未能及时吸收其研究成果。又如中国国家图书馆所藏《刘子》写卷,除了《合编》已收的BD14488号之外,另藏有2件,分别编号为BD10822与BD12279。BD10822号写卷的图版收入《国家图书馆藏敦煌遗书》第108册④中国国家图书馆编《国家图书馆藏敦煌遗书》第108册,北京:北京图书馆出版社,2009年,第168-169页。,书后所附《叙录》指出此残卷为《刘子·从化》篇,并指出文中 “民”字缺笔避讳,当系唐写本⑤中国国家图书馆编《国家图书馆藏敦煌遗书》第108册,第46页。。BD12279号写卷的图版收入《国家图书馆藏敦煌遗书》第111册⑥中国国家图书馆编《国家图书馆藏敦煌遗书》第111册,北京:北京图书馆出版社,2011年,第11页。,书后所附《叙录》指出此残卷亦为 “唐写本”,“存文为《刘子》‘伤谗第三十二’后部分与 ‘慎隟第三十三’前部分”⑦中国国家图书馆编《国家图书馆藏敦煌遗书》第111册,第6页。。BD10822号与BD12279号的图版都公布于2012年之前,惜《合编》漏收。

除了公藏机构,私人藏家也保存有少量敦煌《刘子》写卷。比如柴剑虹先生于2008年撰文披露启功先生就收藏有一件⑧柴剑虹《〈中国书店藏敦煌文献〉观后记》,收入《庆祝宁可先生八十华诞论文集》,北京:中国社会科学出版社,2008年,第306-308页。又收入氏著《品书录》,兰州:甘肃教育出版社,2009年,第128-130页。。该写卷于1998年购自中国书店,残存12行文字,为《刘子·殊好》篇。遗憾的是,柴剑虹先生称自己当时仅据原卷过录文字,并未拍摄照片,所以事后无法进一步复核内容。并且原卷亦未收入展示启功先生藏品的《坚净居丛帖·敦煌写经残片》一书中⑨《敦煌写经残片》,启功《坚净居丛帖·珍藏辑》,北京:北京师范大学出版社,2006年。。但此件《刘子》写卷仍保存在国内,这一重要的学术信息无疑令人振奋。直到2020年11月,刘明先生的《中国古书版本笔记》一书出版,所收论文中首次公布了启功先生此件藏品的图版①刘明《启功旧藏敦煌唐写本 〈刘子〉残片》,收入氏著《中国古书版本笔记》,北京:北京联合出版公司,2020年,第153页。。

2016年,徐维焱撰文指出在旅顺博物馆所藏吐鲁番文献中发现一枚《刘子·和性》残片,这是 “吐鲁番地区首次发现的写本《刘子》”,该文附有 “出土《刘子》残存章节一览表”,指出 “目前已知的《刘子》出土残片和残卷,共九种”②徐维焱《旅顺博物馆藏 〈刘子〉残片的新发现及 〈刘子〉在西域的流传》,收入《唐研究》第22卷,北京:北京大学出版社,2016年,第357、359页。。实际上此表所列举的写卷信息仍然不够完备,与《合编》的收录情况相仿,同样缺少中国国家图书馆所藏BD10822、BD12279号写卷以及启功先生所藏写卷。

因此,现存的敦煌出土《刘子》写本的总数应修正为至少12件,其中《合编》应收未收的写本就达4件。新疆地区出土的《刘子》写本已知为2件,《合编》未收的有1件。

二、新辨识的俄藏唐写本《刘子》

需要指出的是,敦煌与新疆地区出土的《刘子》写本总数其实远不止上文提及的这14件。少量《刘子》写卷很可能仍旧保存在海内外的文物收藏机构以及私人藏家之手,有赖今后继续寻访。除此之外,在已公布的敦煌与新疆地区出土文献中,尚有个别《刘子》写卷有待研究者进一步辨识,并予以准确定名。

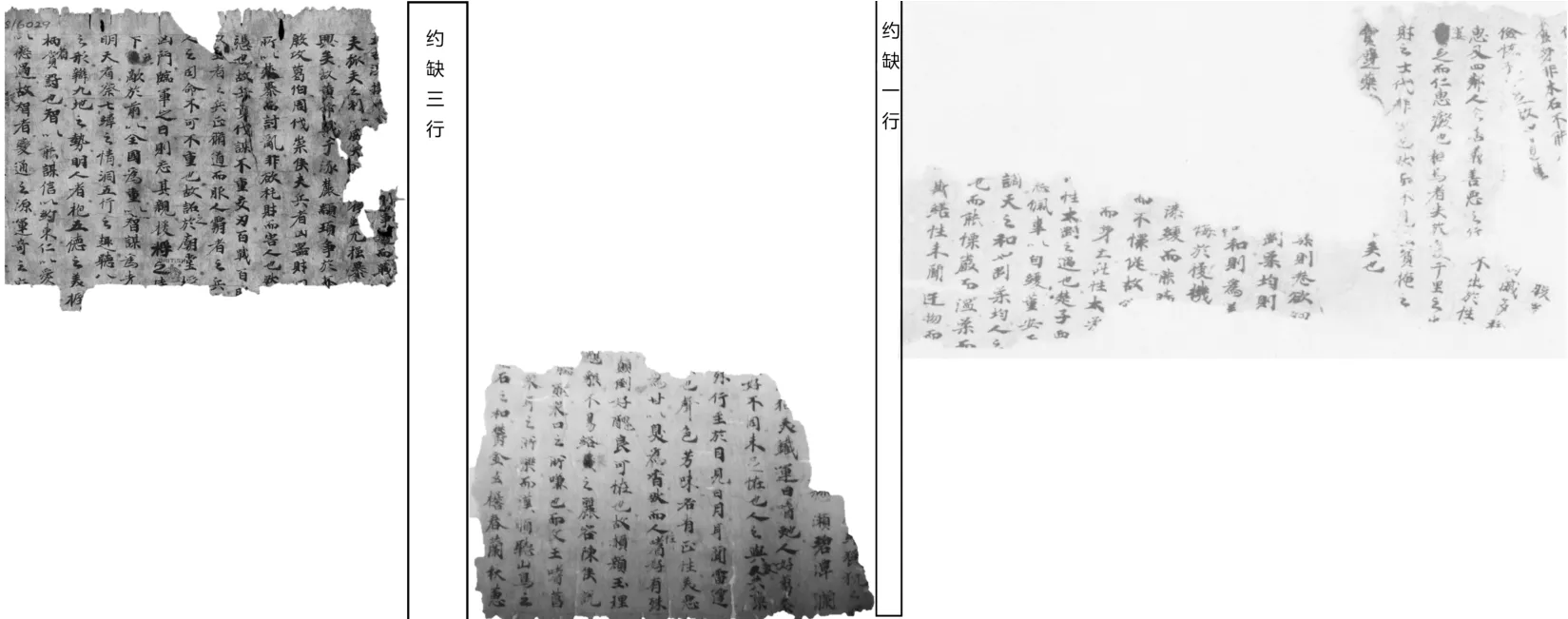

近日,笔者在俄藏敦煌文献中新辨识出一件《刘子》写卷。该写卷由三枚残片拼合而成,编号为Дх.487+Дх.829+Дх.2771A,图版见《俄藏敦煌文献》第6册③俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编《俄藏敦煌文献》第6册,上海:上海古籍出版社,1996年,第314页。。孟列夫编《俄藏敦煌写卷叙录》对该写卷未予定名④[俄]孟列夫主编,袁席箴、陈华平译《俄藏敦煌汉文写卷叙录》上册,上海:上海古籍出版社,1999年,第599页。。《俄藏敦煌文献》的整理者将其定名作 “《论刚柔之性》”⑤俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编《俄藏敦煌文献》第6册,第314页。,2019年出版的邰惠莉编《俄藏敦煌文献叙录》⑥邰惠莉编《俄藏敦煌文献叙录》,兰州:甘肃教育出版社,2019年,第87页。、2021年出版的刘毅超编《汉文敦煌遗书题名索引》⑦刘毅超编《汉文敦煌遗书题名索引》,北京:学苑出版社,2021年,第563页。均沿袭此名。通过与传世文献进行比对,今可知此写卷的定名应更正为 “《刘子》”。

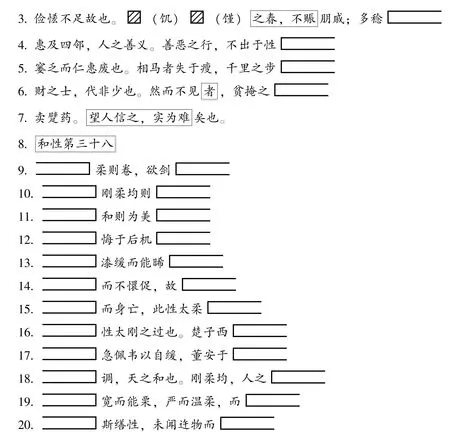

该《刘子》写卷残存20行,存《辩施》篇与《和性》篇部分文字。现依照图版,并参考传世本,录文如下:

以上第1-7行存天头部分,磨损严重。第9-20行则仅残存中腰部分。据今本复原推算,此写卷原本大致为每行30字。原卷正文有墨笔涂抹及旁注校字,如第5行“窭”字即属此类情况。细审图版,行间明显标注有圆点状的句读符号。该俄藏《刘子》写卷目前只公布有黑白图版,IDP数据库亦未收录其彩色图版,所以不能直接观察句读符号的颜色。但结合其他敦煌本《刘子》写卷的情况进行推断,此俄藏原卷的句读符号当用朱笔施加。

值得注意的是,今本《刘子·辩施》“世非少也”之 “世”(如上海图书馆所藏宋本即作 “世”①[北齐]刘昼《刘子》卷7,收入《中华再造善本》,北京:北京图书馆出版社,2004年,第5B页。),该写卷则作 “代”(第6行),避唐太宗讳,可知其为唐写本无疑。

三、俄藏唐写本《刘子》的文献价值

(一)校勘价值

尽管此俄藏敦煌唐写本《刘子》缺损严重,但所存文字仍有不少可供校勘包括宋本、道藏本、日本宝历本在内的后世传本之处,至可宝贵,例如:

按:宋本、宝历本《刘子·辩施》皆作:“惠及四邻,人之善。盖善恶之行。”卢文弨《群书拾补·刘子新论》云:“(‘义’),误 ‘盖’。”①[清]卢文弨《群书拾补》,收入《清人校勘史籍两种》,北京:北京图书馆出版社,2004年,第1438页。《合编》校记亦认为:“‘盖’作 ‘义’,应属上。”②林其锬《刘子集校合编》,第1037页。敦煌唐写本正作 “义”,可进一步证实以上校勘意见的正确性。

宋本、道藏本、宝历本《刘子·辩施》皆作:“出于性情。”孙楷第《刘子新论校释》:“‘出’上当脱一 ‘不’字……《论衡·治期篇》作 ‘为善恶之行,不在人质性,在于岁之饥穰’,是其碻证。”③孙楷第《刘子新论校释》,收入氏著《沧州后集》,北京:中华书局,1985年,第446-447页。《合编》校记则认为:“孙说未必是……亦不必泥《论衡》。”④林其锬《刘子集校合编》,第1037-1038页。今据敦煌唐写本,“出”字前确有一 “不”字,孙楷第的校勘意见堪称卓识,《合编》校记所驳非是。

按:宋本、道藏本、宝历本《刘子·辩施》皆作:“相马者失在于瘦,求千里之步亏也。”王叔岷《刘子集证》:“子汇本、百子本 ‘千里’上并无 ‘求’字,《喻林》八引同,与下文句法一律,文义较长。”⑤王叔岷《刘子集证》,北京:中华书局,2007年,第169页。《合编》校记引咸校:“疑衍 ‘求’字。”⑥林其锬《刘子集校合编》,第1038页。今据敦煌唐写本,此处实无 “求”字,故以上校勘意见可获进一步确证。

按:宋本、道藏本、宝历本《刘子·和性》皆作:“刚柔均平,则为善矣。”《合编》无校。今据敦煌唐写本,此处实无 “平”字。宋本、道藏本、宝历本《刘子·和性》后文皆有 “刚柔均”及 “刚柔不均”之语,亦可证前文 “刚柔均平”之 “平”实为衍文,当删。

按:宋本、道藏本《刘子·和性》皆作:“故阴阳调,天地和也。刚柔均,人之和也。”“天地和”,当从敦煌唐写本作 “天之和”,与下文 “人之和”句式相协。新发现的吐鲁番本亦作 “天之和”,可参。徐维焱认为吐鲁番本作 “天之和”,“疑为抄录者因上承 ‘天地和’一句,而将下句之 ‘人’误作 ‘天’”⑦徐维焱《旅顺博物馆藏 〈刘子〉残片的新发现及 〈刘子〉在西域的流传》,第359页。。此说非是,敦煌唐写本“天”字前有 “调”字,足证吐鲁番本 “天之和”一句的确切位置。

按:宋本、道藏本、宝历本《刘子·和性》皆作:“以斯善性。”杨明照《刘子校注》:“作 ‘以斯善性’是也。”①杨明照《刘子校注》,成都:巴蜀书社,1988年,第164页。《合编》校记亦赞成此说。传世本 “善性”,敦煌唐写本作 “缮性”,文字当以后者为优。“缮性”在此处有其特定含义,本自《庄子·缮性》:“缮性於俗。”成玄英疏:“缮,治也;性,生也。”所谓 “缮性”,即修治、涵养本性。

宋本、宝历本《刘子·和性》皆作:“未闻误物而有悔吝者也。”卢文弨《群书拾补·刘子新论》云:“( ‘迕’ ),误作 ‘误’。”②[清]卢文弨《群书拾补》,第1439页。王叔岷《刘子集证》:“迕,正作‘牾’,《说文》:‘牾,逆也。’ 王谟本、《畿辅》本并误 ‘误’。”③王叔岷《刘子集证》,第172页。《合编》校记认为:“卢校、王说并是。从明钞、《子汇》等本改。”④林其锬《刘子集校合编》,第1041页。敦煌唐写本正作 “迕”,得此直接版本证据,则上述校勘问题足以定谳。

(二)缀合价值

从篇次上看,新辨识的俄藏Дх.487+Дх.829+Дх.2771A号《刘子》残卷为《辩施第三十七》、《和性第三十八》,启功先生藏《刘子》残卷为《殊好第三十九》,英藏S.6029号《刘子》残卷则为《兵术第四十》。这三件写卷恰好依次相连,极有可能属于一卷之裂。

据经眼过原件的柴剑虹先生介绍,启功先生所藏《殊好第三十九》写卷 “首行正好从此章的开头抄起,末行离该章结尾大约还有两行多”⑤柴剑虹《〈中国书店藏敦煌文献〉观后记》,氏著《品书录》,第129页。。而俄藏《刘子》残卷抄写至《和性第三十八》末行结束,英藏《刘子》残卷则自《兵术第四十》首行抄起。因此,从首尾起讫看,上述三件写卷能够缀合的可能性的确很大。

刘明先生认为,启功先生所藏《刘子·殊好》“残片与P.2546和P.3704两帙残卷虽不能直接缀接,但依据行款及书体风格可基本断定此三帙残卷出自同一部《刘子》写本,即属于同一版本”⑥刘明《启功旧藏敦煌唐写本 〈刘子〉残片》,氏著《中国古书版本笔记》,第159页。。此说恐不确。启功先生所藏写卷当与上述俄藏、英藏写卷存在着紧密联系。

对比俄藏Дх.487+Дх.829+Дх.2771A号⑦俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所等编《俄藏敦煌文献》第6册,第314页。、 启功先生藏品⑧刘明《启功旧藏敦煌唐写本 〈刘子〉残片》,氏著《中国古书版本笔记》,第153页。、 与英藏 S.6029号⑨中国社会科学院历史研究所等编《英藏敦煌文献 (汉文佛经以外部分)》第10册,成都:四川人民出版社,1994年,卷首彩图。的图版,不难发现这三件写卷书风一致、行款相近,纸张磨损情况也非常类似,而且行间都有墨笔校字以及用朱笔施加的句读符号 (启功先生藏品、英藏写卷皆为彩图,朱笔非常清晰;俄藏写卷为黑白图版,但朱笔痕迹仍然可辨)。更引人注目的是,这三件写卷的文字书写习惯有许多相同之处,从笔迹方面来看,可以肯定当出自同一书手,请见表1:

表1 Дх.487+Дх.829+Дх.2771A号、 启功先生藏品、 S.6029号字形比较表

从上表不难看出,俄藏 Дх.487+Дх.829+Дх.2771A号、启功先生藏品与英藏S.6029号存在极为密切的关系,当属一卷之裂,确可缀合 (参见图1)。

图1 Дх.487+Дх.829+Дх.2771A号→启功先生藏品→S.6029号《刘子》缀合图

俄藏唐写本《刘子》的发现,表明敦煌藏经洞出土的《刘子》写卷在中、俄、英、法四大收藏机构均有入藏。而俄藏本与启功先生藏品、英藏本《刘子》写卷可以缀合这一点也提醒我们,今后应从整体性角度对现存的全部《刘子》写卷进行写本学方面的考察与分析,以便探讨分散收藏的各个写卷之间的相互关系。

四、结语

综上所述,俄藏Дх.487+Дх.829+Дх.2771A号《刘子》残卷为唐写本,不仅具有宝贵的校勘价值,而且该写卷与启功先生藏写卷、英藏S.6029号写卷存在极为密切的关系,三者当属一卷之裂,可实现延津之合。

同时,我们也期待今后能有更多的《刘子》出土写卷被发现与辨识出来,使《刘子》古写本的数量得到进一步扩充,从而为深入研究这部诸子名著打下更加坚实的版本基础。