5G(Sub 6G)移动通信基站电磁辐射初探

[罗森文 鲁娜 王华刚 陈少川]

1 引言

第五代(5G)移动通信具有大带宽、低时延、海量连接等特点,是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础,得到了各国高度重视和大力发展。到2021 年底,我国三大运营商将累计建成超过130 万个5G(Sub 6G)基站(含电信联通共建共享5G 基站),5G 终端连接数将突破3 亿,继续推进5G 更好赋能千行百业。

由于5G(Sub 6G)使用了比4G 更大的带宽和更高的载频,通常射频频率越高衰减越大,使得单个5G 宏站在城市中心区域的覆盖半径约在300~500 m、郊区大概500~1 000 m、农村1 000~2 000 m,而单个4G 宏站覆盖半径可以到1 000~3 500 m。为了确保同样覆盖质量,在城市中心区域的5G 基站数则要比4G 多3~5 倍。面对5G基站数量的激增,5G的电磁辐射也成为了当前全社会非常关注的热点话题之一。特别是针对社会上有关5G 辐射超标和影响健康的各种传言,公众迫切需要认识与了解5G 电磁辐射真相。

本文从5G(Sub 6G)辐射技术特点、国际国内5G辐射限值标准要求、商用5G 外场辐射监测结果等方面,就5G 电磁辐射安全限值的符合性进行探究。

2 5G mMIMO 基站辐射技术特点

2.1 5G 波束发射的指向性

5G 之所以比4G 具有优势,很重要一个因素是5G 演进中使用了Massive MIMO(mMIMO:超大规模输入输出天线阵列)和3D 波束赋形(Beam-Forming)等关键技术,5G 由4G 固定端口功率与定向天线的电磁辐射模式转变为用户随动的窄波束模式,即5G 天线的实际发射功率和天线波束方向都是随着基站覆盖范围内小区用户的业务需求空间分布而变化的。与传统的扇区天线(约波束宽度,约17 dBi 增益)相比,波束赋型的mMIMO 天线可以产生高增益的窄波束(波束宽度,高达24~25 dBi或更高增益),波束具有很强的指向性,使基站发射的射频信号功率在特定方向上更加集中,以便更好地将射频能量对准用户,提高了信噪比,最大限度地减少来自相邻用户的干扰,提高整体信道流量传输性能。

2.2 5G 业务需求与波束辐射强度关系

当5G 基站覆盖范围内用户没有业务需求时,基站是处在一个信号“广播”状态,在基站的覆盖范围内不断进行用户搜寻,此时基站的实际发射功率很低。当5G 基站在覆盖范围内用户业务需求量增加时,基站与终端用户建立相应的业务连接,基站执行上、下行通信,基站的实际输出功率大小与小区内用户的业务需求类型(即应用场景,如:数据传输、视频交互、游戏娱乐、虚拟购物、智慧医疗、工业应用、车辆网等)直接相关,即5G 电磁辐射强度与数据下行速率显著相关。此外,多用户mMIMO 技术可以通过使用多个波束如2 波束、4 波束或8 波束,同时针对多个空间分离的用户,从而提高业务吞吐量并减小时间延迟。当一个基站同时为多个用户服务时,发射机的功率被分配到不同的方向,此时指向用户的波束辐射强度将下降。

总之,5G Massive MIMO 基站的发射信号在频域、时域、空域都具有非确定性。频域和时域方面,只有5G用户有业务需求时被调度到的PRB((Physical Resource Block))才有实际射频发射信号,且射频辐射强度与用户数据下行速率较强相关。空域方面,Massive MIMO 波束赋形的发射信号具有用户随动的空域定向性(指向性)。

3 国际/国内5G 辐射限值标准要求

3.1 国际标准要求

国际上有两大主流的射频电磁场辐射限值标准:ICNIRP 标准和IEEE 标准,这两个标准规定了5G 通信频段的要求公众暴露环境下的辐射照射限值(功率密度)均为≤1 000 μW/cm2,具体如下。

3.1.1 ICNIRP 2020 导则

ICNIRP 2020 导则是国际非电离辐射防护委员会标准,也是WHO(世界卫生组织)推荐的标准。主要使用国家:欧洲主要国家、澳大利亚、新加坡、巴西、以色列以及我国的香港特区等,而意大利、卢森堡、瑞士、比利时、俄罗斯等则使用了比ICNIRP2020 标准更严格的要求。

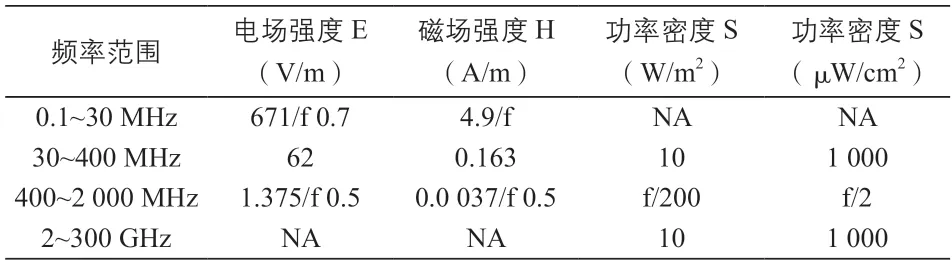

ICNIRP2020-《ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields(100 kHz to 300 GHz)》:《限制100 kHz~300 GHz 电磁场曝露的ICNIRP 导则》,规定了职业暴露和公众暴露的限值要求,如表1 所示。

表1 ICNIRP 2020 导则一般公众暴露(全身)的导出限值要求

3.1.2 IEEE C95.1-2019 标准

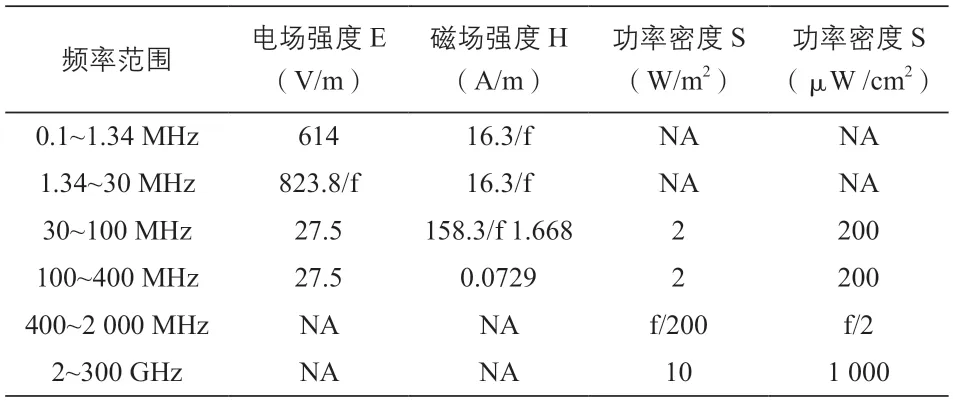

IEEE C95.1-2019 是美国电气与电子工程师学会标准:《IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electric,Magnetic,and Electromagnetic Fields,0 Hz to 300 GHz》:《关于人体曝露在0 Hz~300 GHz 电场、磁场和电磁场的安全水平标准》(C95.1-2019)对公众区限值 。主要使用国家:美国、加拿大、日本、韩国以及我国台湾地区等,如表2 所示。

表2 IEEE C95.1-2019 公众区电磁场最大容许暴露水平

3.2 中国国家标准要求

3.2.1 限值评价标准

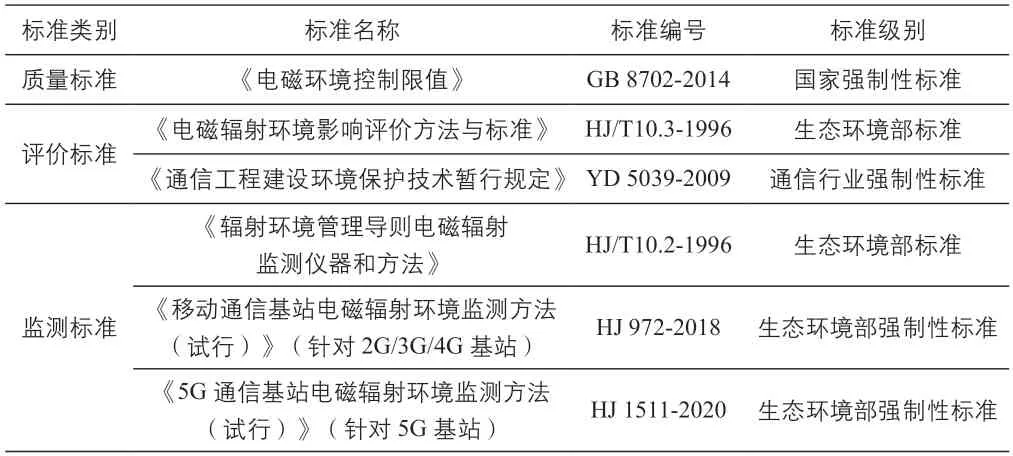

我国电磁辐射相关标准主要是参考IEEE、ICNIRP、IEC 等机构的标准,总体上比国际标准趋严。在射频段,我国电磁辐射标准的现状如表3 所示。

表3 我国射频电磁辐射技术标准现状

其中《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)是我国电磁辐射领域最基础、最重要的质量评价标准,它规定了射频电磁辐射的公众曝露控制限值,如表4 所示。

表4 GB8702-2014 射频段公众曝露控制限值

3.2.2 三大运营商5G 电磁辐射限值要求

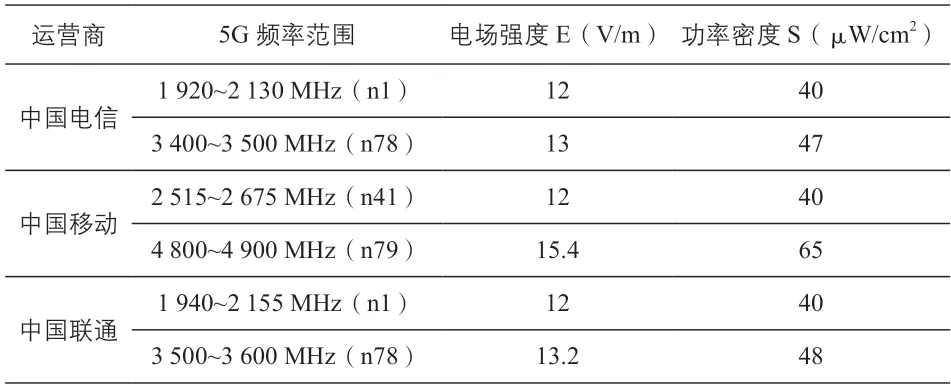

根据表4 射频段公众暴露控制限值要求,我国三大运营商的5G 基站辐射的最大功率密度限值要求如表5 所示。

表5 我国三大运营商5G(Sub 6G)电磁辐射限值要求

3.2.3 国际、国内标准的辐射限值对比

通过上述表1、表2、表4 和表5 可以看出,我国GB 8702~2014 标准规定三大运营商的5G(Sub 6G)基站电磁辐射最大限值(辐射功率密度,6 分钟平均值)在40~65 μW/cm2,而欧盟/美洲/亚太等大都国家普遍采用的国际标准ICNIRP-2020 和IEEE C95.1~2019 规定的5G基站电磁辐射最大限值(功率密度)为1 000 μW/cm2。显然,我国的5G(Sub 6G)基站辐射限值比大都国家采用的国际标准限值严酷了15~20 倍。

当然,也有少数国家的5G 辐射限值比我国严酷,如波兰、意大利为9.5 μW/cm2(辐射功率密度),瑞士则为4.2 μW/cm2(辐射功率密度),比我国严苛4~10 倍,比欧美大部分国家严苛100~200 倍。不过,目前波兰等国家已放宽至1 000 μW/cm2。

通过上述辐射限值对比,不同国家/地区的电磁辐射安全管制要求差异非常大,也可以说明电磁辐射功率对公共环境与公众健康的实际影响,目前全球尚未有公认的统一确定标准。通信射频电磁辐射属于非电离辐射,低强度微波电磁辐射长期暴露是否能引起肌体的健康危害尚存在一定的争议。

不过,事实上移动基站从1G 到2G、3G、4G 近40年来,国际一直有不少机构如:世界卫生组织(WHO)、国际癌症研究中心(IARC)以及我国科技部“973”项目《电磁辐射危害健康的机理及医学防护的基础研究》(2011 年)等,对移动通信的射频电磁辐射(弱物理因素)公众暴露引发的健康效应进行了较长期的系统研究,目前还尚无确定性的研究结论、也没有实际的案例可以证明基站辐射对公众暴露产生确定性的健康影响。ICNIRP 和WHO 规定射频电磁公众辐射照射限值(功率密度)≤1 000 μW/cm2,也是基于射频电磁场健康效应的长期研究尚未发现有确定性的健康影响而得出的一个安全限值。

4 商用5G 外场辐射监测结果分析

前述提到了5G 天线的实际发射功率与天线波束方向都是用户随动且与务需求强相关,5G 辐射问题也只有考虑在业务需求场景下才有实际意义,非业务场景下(广播状态)的5G 因天线发射功率比较低通常无需考虑辐射问题。

4.1 监测应用场景与监测依据

5G(Sub 6G)的主要应用有eMBB(增强型移动宽带)、uRLLC(超高可靠与低延迟通信)、mMTC(海量机器类通信)等三大类业务场景,具体包括:数据传输、视频交互、游戏娱乐、虚拟购物、智慧医疗、工业应用和车联网等应用场景,可以根据监测目的选择不同的应用场景。

本文重点在探讨5G 电磁辐射安全的符合性,监测商用5G 外场的电磁辐射水平情况无疑是最有说服力的实践,而5G 最广泛和最典型的应用场景是eMBB,其中又以下行速率达1~1.2 Gbit/s的高速下载方式为5G 电磁辐射环境监测的最严酷加载应用场景。

依据国家生态环境部制定的HJ 1151-2020《5G 通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》以及GB 8702-2014《电磁环境控制限值》等强制性标准,中国电信研究院2020 年对现网各种5G 基站(含5G 共享基站)的外场电磁辐射水平进行了抽测。

4.2 eMBB 监测结果

在5G 单用户或多用户同一方向上,根据5G 基站各种现网配置模式,持续6 分钟高速加载业务(下行速率600 Mbit/s~1.2 Gbit/s)的严酷应用场景下,以基站天线为圆心、半径为约26~160 m的环境敏感区域内,监测并统计了5G 天线法线方向上(波瓣/波束宽度覆盖范围内)的电磁辐射剂量(功率密度)。

监测结果表明eMBB 应用场景下不同的下行速率,对监测读数影响较大,通常下行速率越大则敏感区域内的监测辐射数值也越大。天线覆盖的敏感区域内监测到的辐射最大值不超过21 μW/cm2(功率密度,6 分钟平均值),远低于国家标准GB 8702-2014 规定的不超过47 μW/cm2(频段3.4~3.5 GHz)限值要求,更是远远低于国际标准ICNIRP和世卫WHO所规定的不超过1 000 μW/cm2限值要求。

需说明的是,尽管5G 电磁辐射摸底监测来源于实际的商用现网环境下进行的,但现网5G 基站数量庞大,安装环境十分复杂,不仅架设高度、天线下倾角都有不同,基站覆盖范围内还存在建筑物遮挡、反射、绕射等影响,摸底监测样本难于兼顾基站所有安装场景。因此,在样本基站选择中,考虑了密集商业区、城市居民区、郊区等三种不同的典型建站环境,来监测环境敏感区域的5G 电磁辐射水平,确保了监测选点具有较好的代表性和普遍性。此外,监测布点在5G 基站天线下倾角及天线波瓣宽度覆盖范围内的电磁环境敏感目标处,避免由于监测布点不规范而导致的监测数据结果差异过大问题,确保了监测数据的合理性和客观性。

5 结语

本文分析了5G mMIMO 波束赋形具有的波束指向性、用户随动特点以及业务需求与波束辐射强度的关系,同时对比了国际国内5G 辐射限值标准要求,并根据HJ 1151-2020《5G 通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》,分析了eMBB 应用场景下的5G 商用现网外场的电磁辐射水平结果,对5G 电磁辐射的安全符合性进行了评估,认为5G(Sub 6G)电磁辐射水平整体上符合国家标准GB 8702-2014《电磁环境控制限值》要求。今后对于密集城区/居民区处的5G 基站选址时,做到科学规划和合理设站,同时加强建站前的电磁辐射影响预评估以及建成投入运行前的监测,5G 电磁辐射风险可以得到有效管控,天线覆盖范围内敏感区域的辐射水平将有效控制在国家标准GB8702的限值之下,因此,公众无需对5G(Sub 6G)基站的电磁辐射感到担忧。

最后希望通过本文的介绍,能有助于公众消除对5G电磁辐射问题的误解与顾虑,促进公众进一步加深认识5G、理解5G、拥抱5G,并支持5G的建设发展,推动打造一张绿色环保、百姓放心的高质量5G 网络。