城乡居民基本医疗保险对儿童健康的影响*——基于中国家庭追踪调查数据的实证研究

赵建国 温 馨

(东北财经大学公共管理学院,辽宁大连,116025)

一、引言

2018年,习近平总书记指出,我国人口结构呈现明显的高龄少子特征[1]。第七次人口普查数据显示,截至2020年末,我国60岁以上人口占总人口的18.7%,15~59岁人口占比63.35%,14岁以下人口占比17.95%[2]。而2010年第六次人口普查数据中,这三项人口比例依次为13.26%、70.14%、16.60%。我国面临老龄人口激增、新生人口与劳动力人口递减的人口形势[3]。人口年龄结构失衡不仅加剧了家庭抚养压力,从长远来看,还将引发劳动力供给困境[4]。对此,我国调整了生育政策,但二胎政策的积极效应释放缓慢,三胎政策及配套措施正处于起步阶段。2020年我国育龄妇女总和生育率为1.3[5],距理论上维持世代更替平衡的生育率(2.1)有较大差距。若生育率没有明显提升,至2027年我国可能将逐步进入人口负增长时代[6]。

《“健康中国2030”规划纲要》指出,健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿,是国家富强、民族振兴的重要标志,也是全国各族人民的共同愿望。健康标志着社会的整体进步,健康政策是最具投资意义的社会政策。2019年《国务院关于实施健康中国行动的意见》明确指出“维护全生命周期健康”,并特别关注婴幼儿、中小学生等重点人群的健康。儿童健康关乎长远意义上的劳动力素质与人口质量,投资儿童健康即是投资国家健康。加强在儿童医疗与健康领域的国家责任,提升社会保障体系对儿童健康的保障能力,能够减轻家庭育儿压力、促进生育意愿、提升儿童时期的健康水平,对提高人口与劳动力质量、缓解潜在劳动力供给危机有重要的意义。

医疗保险是增进健康的重要因素,我国已基本建成了覆盖全体国民、以基本医疗保险为主的医疗保障体系,基本医疗保险制度通过降低医疗卫生服务的相对价格,提高医疗服务的利用率和可及性,进而改善参保人群的健康状况。城乡居民基本医疗保险作为我国基本医疗保险体系的重要组成部分,设计初衷是为没有参加城镇职工医疗保险的城乡居民(包括老年人、大学生、儿童群体以及其他人员)提供医疗保障。截至2020年底,全国有10.17亿人参加城乡居民基本医疗保险,中小学生儿童占参保总人数的24.2%[7]。那么,城乡居民基本医疗保险能否促进儿童的健康水平?儿童的医疗健康需求与成年人有较大差距,以成年人医疗需求为基础建立的城乡居民基本医疗保险能否适应儿童的需求?这些问题受到社会和学界的高度关注。

本文的边际贡献如下:第一,从城乡居民基本医疗保险的角度探讨儿童健康问题,进一步拓展了研究视角;第二,使用多种方法验证回归结果的稳健性,处理样本的选择偏误与内生性问题,并且进一步分析了参加医保对儿童健康影响的异质性;第三,本文进一步探讨了参加城乡居民基本医疗保险对儿童健康的作用机制,关注儿童医疗卫生支出在城乡居民基本医疗保险对儿童健康作用中所起的中介效应。本文的分析对我国基本医疗保险制度的发展完善具有理论参考意义与政策实践价值。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

我国的基本医疗保险制度是在进入21世纪后才正式形成的,此前的医疗保险并未覆盖儿童群体,因而当时的研究着重讨论是否应当建立儿童医疗保险。随后,市场经济体制的建立带来了针对学生的商业医疗保险[8]。尽管当时少有关于儿童医疗与健康问题的讨论,但已有研究注意到儿童被排除在社会医疗保障之外。直到新型农村合作医疗制度与城镇居民基本医疗保险制度出台,儿童才真正在制度意义上被纳入基本医疗保险体系中。此后开始有研究关注儿童医疗卫生资源利用、医疗费用与报销、大病救助以及儿童参保过程中显现的问题[9],其中,有三类问题受关注度较高:一是儿童基本医疗保险参保率较低,且存在漏保和重复参保问题;二是儿童就医的实际补偿比低于其他人群,受病种及定点机构限制,部分患者的高额医疗费用无法由医保报销;三是医保制度呈现区域化、碎片化特征,差异性待遇加剧了区域间儿童健康保障的不公平。

经济发展与城市化带来了大量的人口流动,由此,也产生了大量的流动儿童与留守儿童。这些特殊儿童的健康水平显著低于与父母同住的普通儿童[10-11],呈现“高患病率、低就诊率”的特征,而该群体医疗保险的参保率与使用率也低于普通儿童[12]。流动儿童和留守儿童等弱势群体引起了研究者更多的关注,但对儿童医疗与健康的研究仍然集中于卫生资源利用与费用补偿等方面,关于医疗保障体系对儿童的实施效果的研究较少。

医疗保险对参保者健康的作用效果是决定民众是否参保的重要原因。国外关于医疗保险对儿童的实施效果的研究成果较多:参加针对家庭的医疗保险或针对儿童的公共医疗计划能够显著增加儿童(尤其是低收入家庭的儿童)获得医疗服务的机会[13-14]。更进一步地,医疗保险降低了医疗费用和灾难性医疗支出[15],增加了家庭可支配收入,有利于儿童更好地接受教育,以及提升学习成绩、高中和大学的毕业率[16-17]。国内关于城乡居民基本医疗保险效果的研究则更关注成年参保者,相关的大型人口调查数据也多为针对成年人的调查。已有研究表明,城乡居民基本医疗保险对健康表现较差、经济收入水平较低的群体及老年人群体的健康有更显著的提升作用[18-20]。有关医疗保险对儿童健康效果的实证研究很少,已有研究在讨论儿童健康时更多关注的是家庭照料功能[21]。在少量关于医疗保险影响儿童健康的量化研究中,刘玮、牟珊珊、李姣媛等发现,医疗保险能够促进儿童健康,对于健康水平较差、农村户籍儿童的效果更明显[22-24]。

综上,现有文献为本文提供了丰富的参考基础,但仍存在以下几点不足:第一,已有研究较少关注城乡居民基本医疗保险对儿童健康的影响;第二,医疗保险与儿童健康之间存在的逆向选择现象可能导致选择偏差与双向因果,但目前的实证研究没有妥善处理这一问题;第三,城乡居民基本医疗保险通过何种作用机制对儿童健康产生影响亦值得探讨,但目前尚未有研究关注。

(二)研究假设

1.城乡居民基本医疗保险对儿童健康的影响

健康是一种客观状态,存在于个体的全部生命周期中,个体早期的健康状况会影响其人生历程[25]。一个国家的发展取决于人口质量,健康是度量人口质量的基本标准,因此儿童时期的健康状况对人口素质和国家发展至关重要。同时,健康还是一种动态状况,社会环境的干预既可能对国民健康造成威胁,也可能起到促进及改善的作用。健康权是公民与生俱来的权利,保障国民健康是国家和政府的基础职责。相比其他人群来说,儿童更容易受到外部环境的干扰和威胁,国家与社会理当采取更多积极措施保障儿童的健康。

世界各国多通过医疗保险制度保障国民健康、促进人口发展。基于保险学中损失补偿说与风险转嫁说两大基本理论的观点,保险是市场经济条件下风险管理的基本手段,是分摊意外事故损失的一种财务安排。建设覆盖全民的医疗保险是世界各国最主要的卫生保健政策,国家和政府为此耗资巨大,因此探究医疗保险政策是否能够有效促进国民健康是评价国家财政支出与政策效果的重要标准。事实上,影响个体健康的因素有很多,医疗保险与健康之间的关系受到个体特征因素、家庭因素以及地域环境因素等影响。而医疗保险作为一种经济手段,个体参保与否会对其行为和财务安排产生影响。一方面,参加医疗保险可能会改变个人日常健康行为。参保后个体享受医疗保健服务的机会大幅增加,个人可能纠正日常不良的有害健康的行为;但由于参保降低了就医费用,个体在医疗经济压力减轻的情况下,也可能做出危害健康的不谨慎行为[26]。另一方面,医疗保险保障了个体就医时的财务可及性,能够提升个体医疗服务的利用率。此外,由于医疗保险能够降低就医费用,家庭用于医疗的储蓄减少,这将促进其他家庭支出的增加,如消费更高品质的食品等[27],进而促进健康。

健康是人类社会的基本需求,健康风险带来的冲击会对个体和家庭造成深远影响。医疗保险制度建设的意义就在于分散随机的意外和疾病风险,为遭遇健康冲击的个体提供相对较低的卫生服务价格,为国民提供最基础的社会保护和风险分散机制,从而保护国民健康、促进社会互助、稳定国民的生产与生活。我国的基本医疗保险是社会保障制度的重要组成部分,具有明显的社会性,它将个体的健康风险及其带来的经济负担分摊给所有社会成员,使参保的社会成员能够在遭遇健康危机和经济损失时得到补偿。城乡居民基本医疗保险是我国医疗保障制度的重要组成部分。相较于城镇职工医疗保险,城乡居民基本医疗保险面向最普遍的城镇和农村居民群体,保障了包括老年人、残疾人和儿童等弱势群体在内的大部分城乡居民的基本健康权利。

据此,本文提出研究假设一:参加城乡居民基本医疗保险会对儿童健康产生正向影响,即能够提升儿童的健康水平。

2.城乡居民基本医疗保险对儿童健康作用的路径机制

理论研究通常认为,医疗保险通过降低医疗卫生服务的相对价格、增强医疗卫生服务的可及性影响参保群体的健康结果。尤其对于低健康水平和低收入水平人群,参保能够降低就医费用、提升就医支付能力,减少应就医未就医或应住院未住院的次数,通过提升卫生服务利用水平达到促进健康的目的。

而在实证研究中,医疗保险对个体医疗卫生开支的影响则存在两种不同的结论。一种观点认为,医疗保险有效降低了卫生服务的价格,医疗产品和卫生服务消费的可及性提升,同时医疗保险还作为一种消费平滑机制,有效分散了社会成员的疾病风险,使社会整体的消费水平趋于稳定[28-29]。而另一种观点则完全相反,认为尽管医疗保险降低了卫生服务的价格,但会释放个体的医疗需求,刺激医疗卫生产品的消费,同时由于道德风险和逆向选择问题的存在,总体来看对医疗卫生服务的消费必定上升[30-32]。

上述两种观点均得到了一定的实证检验。由于购买、参加医疗保险实质上是一种家庭财务安排,医疗保险以及医疗消费与我国的国民储蓄情况和消费习惯高度关联。预防性储蓄理论认为,消费者会为了预防未来可能发生的风险进行储蓄。我国的居民储蓄率一直以来都保持在一个相对较高的水平上,有研究认为,传统社会保障体系的瓦解是导致高预防性储蓄的重要原因[33]。而关于预防性储蓄的一个假说认为,医疗保险能够通过控制健康风险带来的不确定性来降低居民储蓄,一些研究也证实了这一点。我国的基本医疗保险能够显著减少居民储蓄[34]、增进居民消费[35]。随着我国社会保障制度的完善,居民储蓄率开始逐渐降低,而医疗保险支出则不断增长。第二种观点得到了更多研究的证实,即参加医疗保险能够促进医疗卫生服务的利用和医疗消费的增加。本文也将在后续实证检验中进一步探讨以上两种论点。

此外,人类对健康的需要催生了对医疗卫生服务的消费需求。而个体对卫生服务的消费需求不仅取决于客观身体状况,还受到社会经济因素的制约,其中最主要的制约因素之一是个体对医疗服务的支付能力。基本医疗保险作为重要的社会保障制度,以保基本、兜底线、促公平为基本原则,适度降低卫生服务的价格、减少个体支付能力对其医疗需求的影响,是我国基本医疗保障体制改革的重要方向。参加城乡居民基本医疗保险能够降低儿童的医疗支出相对价格,提升儿童家庭的医疗服务支付能力,有效缓解大病带来的财务压力,进而帮助儿童获得及时有效的基本医疗支持,保障其健康成长。

据此,本文提出研究假设二:参加城乡居民基本医疗保险通过增加个体医疗开支,促进儿童健康水平的提升。

三、数据、变量与模型

(一)数据来源

本文所使用的数据来源于北京大学中国社会科学调查中心所发布的中国家庭追踪调查(CFPS)2018年的数据。CFPS是一项全国性的社会跟踪调查,样本覆盖全国25个省/市/自治区,调查对象包含样本家户中的全部家庭成员。CFPS的调查问卷包括少儿代答问卷、个人自答问卷、家庭经济问卷、家庭关系问卷。本文主要研究对象为0~16岁儿童,由于CFPS个人自答问卷的儿童被访者为9岁以上儿童,且儿童对自身医疗与健康及家庭情况等的认知不一定准确,因此,本文在研究过程中主要使用少儿代答问卷,并匹配和合并了个人自答问卷中父母情况与家庭问卷中经济收入情况等相关变量。在剔除了不符合研究要求的缺失值后,得到基础样本6771个。

(二)变量选择

本文的被解释变量为儿童健康状况。该变量的测量指标主要有三种[36]:一是临床指标,二是个人自评指标,三是人体测量指标。临床指标包括儿童死亡率、患病率等。但儿童不同于成年群体,他们身体发育尚不完善、对环境的适应性更低,因而在生理上更加脆弱,同时,儿童还有较高的意外风险,更容易受到疾病的侵扰。儿童患病与就医更多体现为门诊小病,通常不会影响儿童在较长时期内的健康状况,因此临床指标难以充分代表其健康水平。个人自评指标在衡量成年人群健康状况上更常见。鉴于儿童时期心智发育尚未成熟,对自我的认知未必准确,自评指标并不适合用于对儿童健康的度量。本文使用人体测量指标作为因变量,衡量儿童的营养、发育与健康情况。一方面,这一指标相对客观,仅需要儿童的年龄、身高和体重信息,不会受到儿童认知不成熟的影响;另一方面,不同于成年人与老年人,儿童是否健康主要表现为其是否健康发育,营养和发育问题很可能导致儿童的脆弱和疾病,甚至影响儿童的长期健康发展。本文使用世界卫生组织(WHO)提出的Z评分标准,并参考丁继红等的计算方法[37](1)计算方法是将样本中同年龄、同身高的样本划为一组,进行排序,先求得同年龄/身高组别中的身高/体重与组内均值的差值,再用其除以组内标准差得出评分。评分的正负和大小具有评价的意义。,根据问卷中的题目“(您的孩子)现在身高是多少厘米?现在的体重是多少斤?”,对变量进行操作化处理。Z评分标准包括身高别体重Z评分(WHZ)、年龄别体重Z评分(WAZ)、年龄别身高Z评分(HAZ)(2)WHZ<-2表示消瘦,WHZ>2表示肥胖,WAZ<-2表示体重不足,WAZ>2表示体重过重,HAZ<-2表示生长迟缓。。将WHZ<-2、WHZ>2、WAZ<-2、WAZ>2、HAZ<-2均视作儿童健康状况不佳,赋值为0;将其余标准范围视为儿童健康状况较好,赋值为1。

本文的核心解释变量为是否参加城乡居民基本医疗保险。根据问卷中的题目“(您的孩子)有哪些医疗保险?”,以及回答选项“公费医疗”“城镇职工医疗保险”“城镇居民医疗保险(含一老一小保险)”“补充医疗保险”“新型农村合作医疗”“以上都没有”,将回答“城镇居民医疗保险(含一老一小保险)”与“新型农村合作医疗”的情况定义为参加了城乡居民基本医疗保险,变量赋值为1,其余情况则被定义为没有参加城乡居民基本医疗保险,变量赋值为0。

在控制变量的选择上,本文考虑了个人特征、家庭特征与区域特征。个人特征包括年龄、性别、户籍、民族、出生体重;家庭特征包括抚养方式、与父亲同住、与母亲同住、家庭人口规模、家庭人均收入;区域虚拟变量则根据我国经济发展水平分为东部、中部和西部。此外,本文使用被访儿童所在区县2018年的参保率作为工具变量,选择过去一年儿童个人医疗支出作为中介变量。变量的描述与解释详见表1。

(三)模型构建

1.基准回归模型构建

本文的被解释变量“健康状况”是二值选择变量,取值为0或1。因此本文使用Probit模型进行基准回归,对儿童健康状况进行分析。模型设定为:

Healthi=F(α+β1Insi+βiXi+εi)

(1)

其中,因变量Healthi为二元离散变量,表示儿童个体i的健康状况,它可以用潜变量Yi*表示。当Yi*为正时,Healthi观测值为1,表示健康;否则Healthi的观测值为0,表示不健康。P(·)表示个体i健康状况Healthi等于k时的概率。F(·)为非线性方程,表示随机扰动项εi的概率分布函数。(1)式中,Insi为本文的关键解释变量,即儿童是否参加了城乡居民基本医疗保险。Xi为控制变量,包括个人特征变量、家庭特征变量、区域特征变量。α为常数项,βi为待估参数,β1为本文重点关注的系数值。

2.使用倾向得分匹配法检验样本自选择问题

本文的核心解释变量“儿童是否参加城乡居民基本医疗保险”为二值选择变量,即儿童是否参加医疗保险并非遵循随机事件发生的外生性事件,而是受到儿童个体状况、家庭经济状况及家庭资源分配情况等因素影响,取决于家庭选择。这导致样本存在选择性偏误。为此本文使用倾向得分匹配法(PSM)解决这一问题[38]。PSM通过将样本分为实验组和控制组,计算倾向得分匹配子样本,进而估计基本医保对儿童健康的净效应,即平均处理效应(ATT值)。模型设定为:

Yi=Y0i+(Y1i-Y0i)Di

(2)

ATT=E(Y1i-Y0i|Di=1)

(3)

其中,Di为处理变量。当i=1时,个体i为实验组,即参加了城乡居民基本医疗保险的儿童;当i=0时,个体i为控制组,即未参保城乡居民基本医疗保险的儿童。ATT值为儿童参保对其健康影响的净效应。

3.使用工具变量法检验内生性问题

不同于城镇职工基本医疗保险,我国的城乡居民基本医疗保险并不具有强制性,这导致参加城乡居民基本医疗保险可能存在逆向选择现象——健康状况较差的儿童更倾向于参保,儿童参保与儿童健康之间可能存在双向因果关系,由此带来内生性问题。为有效处理内生性问题,本文使用工具变量法,构建IVProbit模型进行内生性修正。将根据儿童所在区县顺序码与儿童参保情况生成的各区县儿童基本医保的参保率作为工具变量。它能够体现当地医保工作的铺开程度与保险水平,对个体的参保意愿有重要的作用,因此,工具变量与解释变量相关;同时儿童参保率并不会直接影响个体儿童的健康水平,因而工具变量与被解释变量及扰动项不相关。综上,儿童参保率这一工具变量能够满足内生性与外生性假定,理论上来说能够成为一个合格的工具变量。IVProbit模型设定为:

Insi=I[δZi+βiXi+μi]

(4)

Healthi=I[δZi+β1Insi+βiXi+σi]

(5)

其中,Zi为本文的工具变量。μi和σi为随机扰动项且满足Cov(μi,σi)≠0;I[·]是示性函数,当δZi+β2Xi+μi>0时取值为1,否则取值为0。

4.构建中介效应模型检验儿童参加基本医疗保险对健康的作用机制

本文选取的中介变量为儿童年度医疗支出情况,对应问卷中的问题“儿童过去一年的医疗费用总支出是多少?”。使用逐步检验法构建中介效应模型,考察儿童医疗支出作为中介变量如何影响参保对儿童健康的作用,模型设定如下:

Healthi=α+β1Insi+βiXi+εi

(6)

Mi=λ0+λ1Insi+λiXi+εi

(7)

Healthi=α0+α1Insi+α2Mi+αiXi+εi

(8)

其中,Mi为本文的中介变量。(6)式检验参保是否影响儿童健康,(7)式检验参保是否影响儿童医疗支出情况,(8)式检验儿童参保、儿童医疗支出对儿童健康的影响。逐步检验法要求:首先,验证(6)式中β1的显著性;其次,通过验证(7)式中λ1与(8)式中α1的显著性来确定Mi是否为合理的中介变量;最后,检验(8)式中中介变量对儿童健康的系数α2的显著性。若以上三个步骤中要求的系数均具有统计显著性,则中介效应成立。

四、实证分析与讨论

(一)基准回归结果

对个体健康产生影响的因素有很多,事实上,相比基因与遗传、家庭经济水平、环境状况等,医疗卫生保障制度对个体健康的影响较低。为有效度量基本医疗保险制度对国民健康的影响效果,需要控制对健康产生影响的其他相关变量。因此,基准回归除了关注参加城乡居民基本医疗保险对儿童健康的作用外,也将反映儿童个人特征、家庭特征和区域特征的控制变量共同纳入模型。

表2显示了参加城乡居民基本医疗保险对儿童健康状况的基准回归结果:参加城乡居民基本医疗保险对儿童健康状况的作用为正,且在1%的水平上显著,即参加基本医疗保险能够对儿童健康起到显著的促进作用。假设一得到验证。

表2 基准回归结果

表2中其他控制变量同样值得关注。个体特征变量的回归结果显示,女童比男童的健康状况更好,且在1%水平上显著。年龄变量与户口变量在模型中不具备统计意义上的显著性。汉族儿童的健康水平优于少数民族儿童,这可能是因为少数民族聚集地区更多位于经济发展水平及地区医疗条件相对不高的地区。出生体重低于2.5kg的儿童在出生后总体健康状况显著更差,原因是出生体重过轻通常意味着儿童在出生前的营养和发育情况较差,这种情况不利于儿童出生后的成长。

家庭层面的控制变量中,家庭规模越大,儿童健康水平越差。可能的解释是,家庭资源是有限的,家庭中成员越多,每个儿童能够获得的医疗与照料资源越少,健康保障水平也越低。与父亲同住对儿童健康的作用是负向显著的;与母亲同住对儿童健康的作用是正向的,但并不显著。这与男性与女性在家庭照料中的角色差别有关。隔代抚养对儿童健康的系数为负,并在10%水平上显著,说明比起隔代抚养,亲代抚养更有利于儿童健康与发展。家庭人均收入系数显著为正,说明家庭收入增加使儿童获得更多的资源,它们能够促进儿童的健康。

加入地区虚拟变量后,东部与中部地区的儿童健康状况都在1%水平上显著为正,但东部地区的系数值高于中部地区,说明东部地区的儿童健康状况优于西部地区。这与大众认知基本相符,相比中西部地区,东部地区的经济发展水平更高,医保制度建设和医疗条件更好,因而儿童健康水平更高。

(二)稳健性检验

1.对被解释变量的细分

如上文所叙,本文使用世界卫生组织Z评分标准生成被解释变量。其中,身高别体重Z评分(WHZ)、年龄别体重Z评分(WAZ)、年龄别身高Z评分(HAZ)分别代表儿童短期、中期与长期的健康发育状况。在基准回归中,本文将WHZ、WAZ、HAZ整合为健康状况指标。为验证基准回归结果是否具有稳健性,本文进一步将被解释变量拆分为身高别体重Z评分、年龄别体重Z评分、年龄别身高Z评分三个维度。此做法一方面可检验基准回归的稳健性,另一方面可衡量基本医疗保险分别对儿童短期、中期与长期的健康发育状况的作用。

表3中细分被解释变量后的稳健性检验结果表明,参加城乡居民基本医疗保险对儿童短期健康、中期健康与长期健康均有正向促进作用,其中,对短期健康与长期健康有统计意义上的显著性。综合来看,参加城乡居民基本医疗保险能够显著改善儿童健康发育情况,基准回归结果具有明显的稳健性。

表3 稳健性检验:细分被解释变量

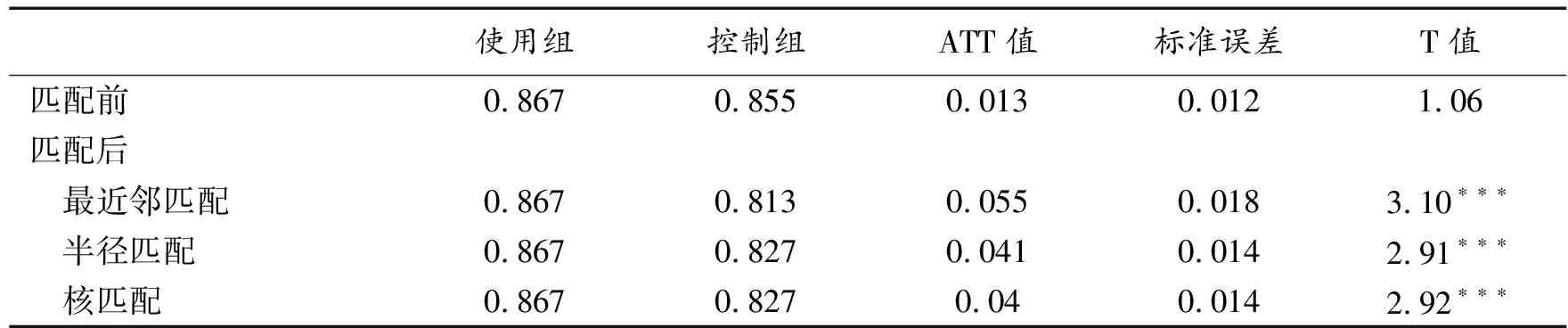

2.使用倾向得分匹配法处理样本自选择

为进一步控制选择性偏差,本文使用倾向得分匹配法(PSM)来控制样本选择偏误问题。使用倾向得分匹配法纠正样本选择偏误需要进行样本均衡性检验(3)篇幅所限,样本均衡性检验的结果并未呈现,可联系作者索取。,检验结果显示,各协变量在匹配后的标准偏差均低于7%,说明匹配结果较好地平衡了数据样本。表4为样本选择偏误纠正的匹配估计结果。本文分别使用最近邻匹配、半径匹配和核匹配三种方法考察参加城乡居民基本医疗保险的儿童的健康水平在匹配后的平均处理效应(ATT)。匹配前儿童健康的ATT值为0.013,匹配后的ATT值均有所增加,并且T值均在1%水平上显著,说明在控制了样本选择偏误后,参加城乡居民基本医疗保险对儿童健康的净效应提高了。若没有解决样本选择偏差问题,参保对儿童健康的影响效果将会被低估。通过倾向得分匹配得到的结果依然能够验证前文结论的稳健性。

表4 样本选择偏误纠正的匹配估计结果

3.使用工具变量法处理内生性

为控制内生性问题,本文使用工具变量法构建IVProbit模型进行内生性修正。表5为儿童是否参加城乡居民基本医疗保险对儿童健康影响的两阶段IVProbit模型估计结果。内生性检验结果表明,Wald检验的p值为0.0008,具有统计意义显著性,即本文估计的模型存在内生性问题,解释变量“儿童是否参加城乡居民基本医疗保险”为内生解释变量。弱工具变量检验结果拒绝了原假设“内生变量与工具变量不相关”,说明无弱工具变量问题,并且本文只有一个内生解释变量与工具变量,因而不需过度识别检验。在控制了个人层面、家庭层面和区域层面的控制变量后,一阶段工具变量回归中工具变量“当地儿童基本医保的参保率”在1%水平上显著为正,即儿童所在区县的基本医疗保险的覆盖率对个体儿童是否参保有显著的正向作用,符合本文的理论推断。在IVProbit模型二阶段估计中,儿童参保的系数值比普通Probit模型系数值的正向效应更明显,且在1%水平上显著为正。尽管IVProbit估计与基准回归估计的系数值存在一定差距,但仍然可以说明儿童参加城乡居民基本医疗保险能够显著改善儿童健康水平,基准回归的结果依然稳健。

表5 两阶段IVProbit模型估计

五、进一步讨论

(一)城乡居民基本医疗保险影响儿童健康的作用机制

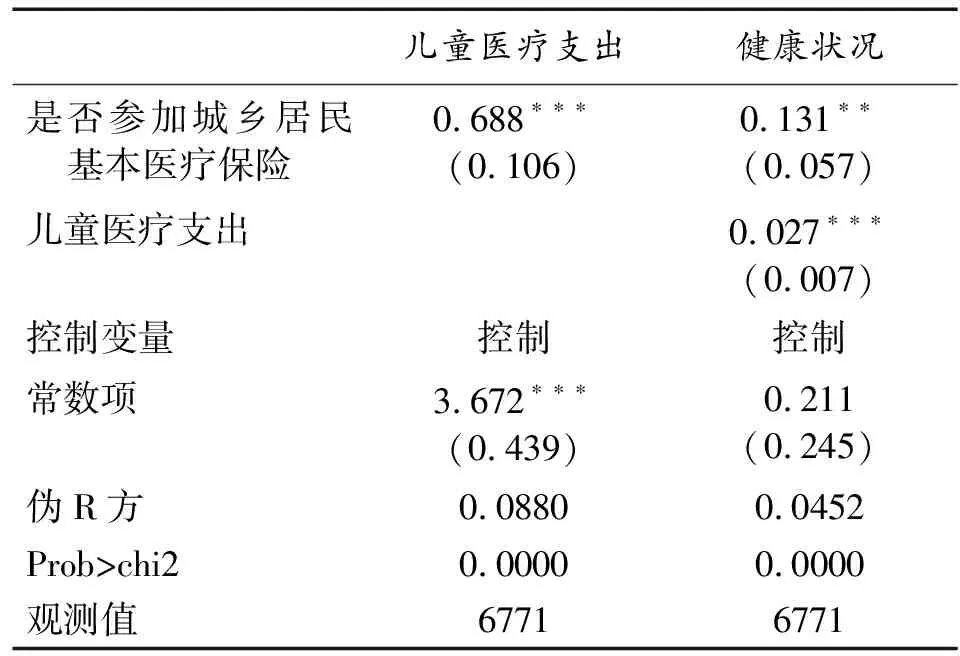

本文在稳健性检验基础上探讨城乡居民基本医疗保险促进儿童健康的作用机制。个体的支付能力与其医疗需求直接相关,而医疗保险降低了卫生服务的价格、增强了参保人群的支付能力,进而促进参保人群医疗需求的增加和增强其卫生服务使用意愿,达到提升健康水平的目标。因此,本文认为,参加基本医疗保险能够增强医疗费用的支付能力,进而促进卫生服务利用,使医疗支出增加,最终提升了参保儿童的健康水平。虽然儿童没有独立收入,无法独立使用卫生服务,但儿童使用医疗卫生服务必然带来医疗支出,当医疗卫生服务得到促进时,医疗支出也随之增加。故本文选取儿童年度医疗支出情况作为儿童卫生服务利用水平的代理变量,进行中介作用检验。本文数据表明,77.68%的儿童在过去一年产生了医疗费用支出,没有产生医疗费用的儿童占总样本的22.32%,产生医疗支出的儿童样本量大于未产生医疗支出的儿童数量,中介变量的选取是合理的。

本文使用逐步检验法考察中介效应,估计结果如表6所示。控制其他变量后,解释变量、中介变量的待估参数均显著为正,相比未考虑中介效应的基准回归,加入中介变量后参保对儿童健康的作用明显降低,解释变量和中介变量的系数均显著,说明存在部分中介作用。为使中介效应的结果更严谨,本文使用检验力度更强的Sobel系数乘积检验法对该中介作用进行再检验[39-40]。Sobel检验的z值为3.57,对应的p值小于0.01,中介效应成立。该结果与医疗保险刺激了国民医疗消费、扩张了个体医疗卫生开支这一观点相符。假设二得到了验证,即儿童参加城乡居民基本医疗保险能够通过增加医疗支出来促进健康水平的提升。

表6 儿童个人医疗支出对城乡居民基本医疗保险的中介作用

医疗保险通过保障参保对象遇到健康危机时的财务可及性,促进卫生服务利用,进而维护其健康水平。医疗保险作为一种规避疾病经济风险的制度,承担就医引导和风险干预的职责,即鼓励和引导参保对象养成良好的就医习惯,充分利用医疗卫生服务,避免疾病和财务风险的积累。表6中,中介变量对解释变量的回归结果表明,参加城乡居民基本医疗保险对儿童的个人医疗支出有正向影响,参保将提升儿童的医疗支出水平;而被解释变量对中介变量和解释变量的回归结果则表明,儿童参保不仅减轻了个体在面临健康风险时的财务负担,也增强了个体的健康意识和经济安全感,促进儿童家庭对医疗卫生服务的利用和医疗支出的增加,进而促进儿童健康水平的提升。因此,尽管参加医疗保险促进了医疗卫生服务的利用,并在短时期内使有关儿童的医疗卫生支出增加,但在长时期内,参保有利于儿童医疗支出的降低,并且能够改善儿童由营养和发育问题导致的不健康状态,促进儿童更好成长。

(二)异质性分析

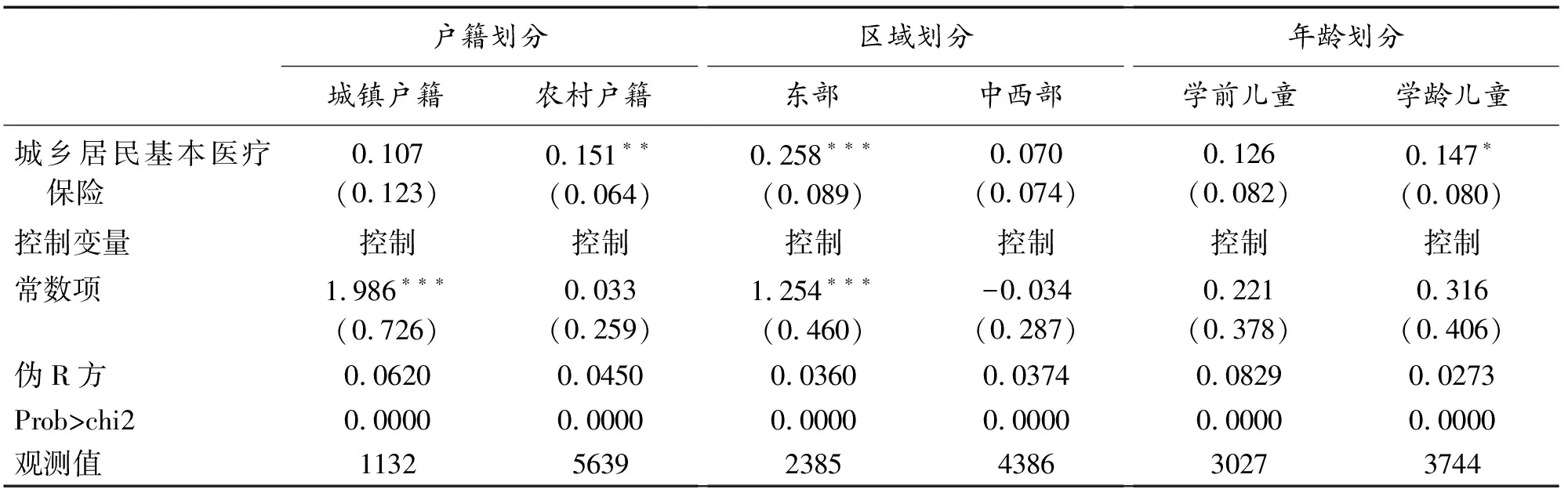

前面已经讨论了城乡居民基本医疗保险对儿童健康的作用以及影响机制,但儿童自身及家庭的差异可能导致参保对儿童健康的作用存在差异。因此,本文在控制了其他变量后,根据儿童特征与家庭特征进行异质性分析。儿童特征区分的指标包括儿童生活的地区、城乡户籍和年龄阶段,家庭特征区分的指标包括家庭收入和家庭类型。具体结果如表7与表8所示。

1.基于儿童特征的异质性检验

(1)按户籍划分样本

根据儿童户籍差异,将样本划分为城镇儿童和农村儿童。表7的结果显示,参加城乡居民基本医疗保险对城乡儿童健康水平均有正向作用,但对农村儿童健康有显著的促进作用,对城镇儿童健康的作用则并不显著。这可能是因为,城镇地区在医疗水平、就医便利程度、商业医疗保险普及等方面均明显优于农村,这些因素都对健康产生积极作用,而由于保障水平较低,城乡居民基本医疗保险对健康的影响作用可能被削弱。相反地,城乡居民基本医疗保险在农村地区的作用会更加显著。

(2)按区域划分样本

根据儿童生活区域差异,将样本划分为东部地区儿童和中西部地区儿童。表7的结果表明,参加城乡居民基本医疗保险对生活在东部地区的儿童有非常显著的健康促进作用,但对生活在中西部地区儿童的作用并不显著。这主要是由于我国区域发展存在较大的差异。在东部地区,基本医疗保险制度更加完善,并且整体经济发展更具优势,政府财政对医疗体系的支持与投入更高,一些地方在“保基本”原则的基础上,还能够适当扩大保障水平,满足儿童更高层次的需求。因此,城乡居民基本医疗保险对生活在东部地区儿童的健康水平起到了更显著的促进作用。

(3)按年龄划分样本

根据儿童年龄,将样本划分为6岁以下的学前儿童和6~16岁的学龄儿童。表7的结果表明,参加城乡居民基本医疗保险能够显著促进学龄儿童的健康水平,但对学前儿童的健康促进作用并不显著。可能的解释是:6岁以下的幼童面对的医疗风险是非常特殊的,而城乡居民基本医疗保险面向全年龄段的人群,可能难以适应低龄儿童的需求,因此没有发挥显著效果。而学龄儿童尽管在心理上仍处于活泼好动、风险辨认能力不高的阶段,且面临相对较高的意外风险,但在生理上则开始走向成熟,能够逐渐与城乡居民基本医疗保险适应,因而城乡居民基本医疗保险能够发挥更显著的作用。

表7 区分儿童特征的异质性检验

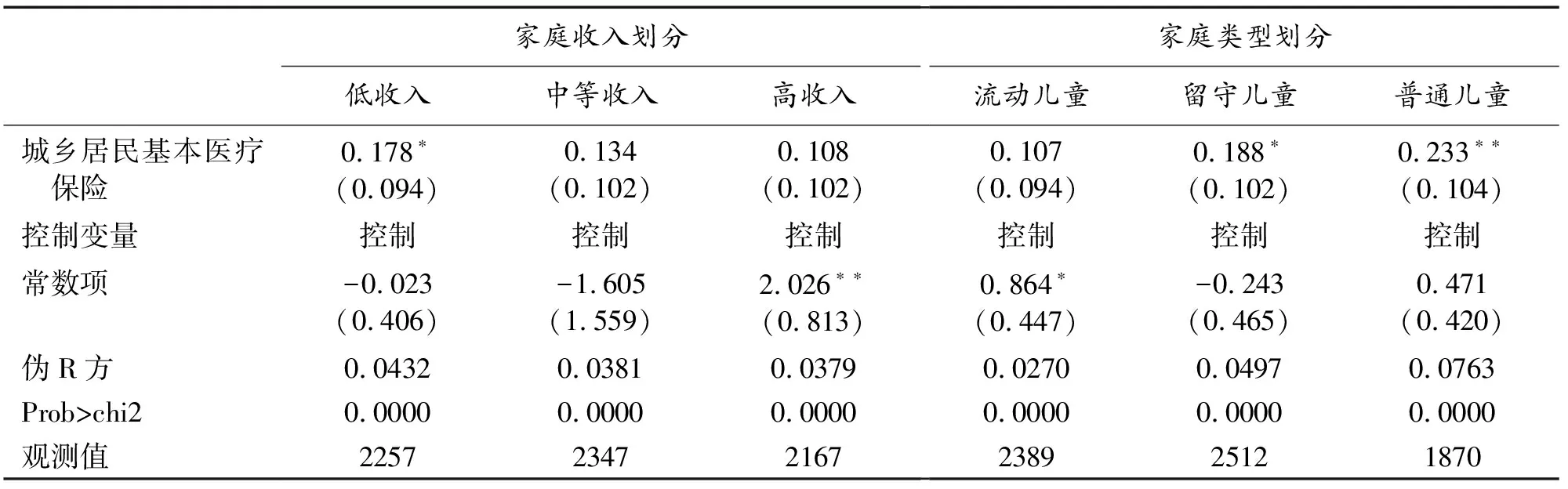

2.基于家庭特征的异质性检验

(1)按家庭收入划分样本

根据家庭收入情况,将样本分为低收入家庭、中等收入家庭和高收入家庭。表8的结果表明,参加城乡居民基本医疗保险对低、中、高收入家庭的儿童健康状况均有正向作用,但仅对低收入家庭的儿童有显著意义。造成这一结果的根本原因在于,基本医疗保险的保障水平相对有限,不能充分满足中高收入群体更高水平的医疗需求。

(2)按家庭类型划分样本

根据儿童居住地与户口所在地、儿童父母是否外出打工、儿童与父母同住时间,将样本划分为流动儿童、留守儿童、普通儿童(与父母同住)三种类型。表8的结果显示,参加城乡居民基本医疗保险对三种类型儿童的健康水平都有正向作用,对普通儿童与留守儿童健康水平的作用较显著,但对流动儿童健康水平的影响并不显著。我国长期以来存在城乡户籍壁垒,各省份医疗保障制度相对独立,医疗资源分配不均,医保待遇参差不齐,流动儿童在流入地参加基本医保面对种种准入门槛,异地就医报销水平也较低,因而城乡居民基本医疗保险未能对该群体健康水平发挥显著的作用。

表8 区分家庭特征的异质性检验

六、结论与建议

本文基于2018年中国家庭追踪调查数据,实证检验了城乡居民基本医疗保险对儿童健康的影响。研究发现,参加城乡居民基本医疗保险对儿童健康有较显著的促进作用,这一结果在细分被解释变量后依然成立。进一步地,本文使用倾向得分匹配法控制选择性偏误,运用工具变量法处理内生性,研究结论依然保持稳健。中介效应结果表明,参加城乡居民基本医疗保险通过改善儿童医疗支出水平这一中介路径促进儿童健康。异质性分析结果表明,参加基本医疗保险能够显著促进生活在东部地区的儿童、农村儿童、学龄儿童、低收入家庭儿童及与父母同住的普通儿童的健康水平。

基于上述研究结论,本文提出如下建议。一是基本医疗保险制度体系建设应更多考虑儿童特性。儿童在医疗与健康问题上有别于成年群体,基本医疗保险制度设计应当注重满足儿童区别于成年群体的医疗需求,在儿童常见病的治疗与预防、儿童营养与发育生长等方面提供更多的医疗卫生服务。二是科学划定儿童基本医疗保险偿付范围。目前基本医保对儿童群体的报销侧重住院、大病,而儿童常见病更多发于门诊、急诊,儿童的就医报销范围较小。建议在综合考虑医保基金收支压力水平的基础上,适当扩大儿童医保报销范围,进一步提升基本医保对儿童健康的作用。三是提高基本医疗保险的公平性。要关注欠发达地区的儿童、流动儿童、留守儿童等群体,加强欠发达地区医疗体系建设,尽快完善医保异地结算办法和提升经办服务效率,逐步取消地域、户籍限制,切实解决儿童弱势群体就医困境。对此,根本的措施是要提高城乡居民基本医疗保险的统筹层次,建立省级甚至全国统一的信息管理系统,增强医保基金的协调性、医疗保险的制度互济性和风险分散能力。

此外,由于截面数据性质、变量限制和技术等方面的原因,本文虽然估计了个体医疗卫生支出对健康的影响方向,但没有深入研究其产生作用的路径机制与传导途径,仅做理论推断和解释。这是本文的局限所在,在后续研究中笔者将对此进行深入探讨。