我国煤制氢与CCUS技术集成应用的现状、机遇与挑战

许毛张贤樊静丽高林徐冬

1.中国矿业大学(北京)能源与矿业学院,北京 100083;2.科技部中国21 世纪议程管理中心,北京 100038;3.煤炭资源与安全开采国家重点实验室,北京 100083;4.中国科学院工程热物理研究所,北京 100190;5.国家能源集团国电新能源技术研究院有限公司,北京 102209

化石能源的大量使用引发了包括全球变暖、空气污染在内的一系列影响人类可持续发展的环境问题。 2018年全球化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放高达331 亿t,其中中国占比约28.7%[1],位居全球首位。 在全球能源格局深刻调整、能源治理体系加速重构、新一轮能源革命蓬勃兴起的大背景下,高效、清洁、低碳已成为全球能源转型发展的必然趋势。 在众多能源种类中,氢能因具有清洁、高效、安全、可持续等特点而受到广泛关注,被认为是21 世纪最具发展潜力的能源之一。 据国际能源署(IEA)预测,到2050年,全球的氢能源消费总量将达到3 亿t 标准油[2]。

近年来,我国高度重视氢能产业的发展,已成为全球最大的氢气(H2)生产国,2018年我国氢气产量约为2 100 万t[3],2019年则超过3 300 万t[4]。 同时,我国也是主要的氢气消费国。 据中国氢能联盟预测,到2050年我国氢能源消费量将达到6 000 万t,在我国终端能源体系中的占比达到10%[3]。 从氢气的来源看,现阶段我国99% 以上为化石能源转换得到,包括煤制氢、天然气制氢及工业副产气制氢,电解制氢不足1%[5]。 化石能源制氢,尤其是煤制氢,会产生大量的二氧化碳排放,因此其无法从根源上解决使用化石燃料所带来的碳排放问题。 而碳捕集利用与封存(CCUS)技术作为一种重要的碳移除技术,能够与化石能源制氢技术集成耦合,进而大幅降低化石能源制氢过程中的碳排放,获得碳足迹相对较低的低碳氢气。

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论会上发表重要讲话,提出中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取于2060年前实现碳中和。 随着我国氢能产业的发展和对气候变化减缓重视程度的增加,低碳制氢技术的作用将逐渐凸显。 制氢行业作为氢能全产业链的前端,则是未来低碳氢能产业链得以快速发展的重要保障。 从资源禀赋和能源安全的角度来看,在今后相当长一段时间内煤制氢仍将是我国化石能源制氢乃至整个制氢业的主要途径。 煤制氢与CCUS 技术耦合作为一项新兴的集成技术,尚缺乏对其在我国能源低碳发展进程中的应用前景和特点的全面认识和综合评估。 本文拟从应用现状、发展机遇及挑战三个方面对煤制氢技术与CCUS 技术的集成进行系统分析,以期为我国未来煤制氢与CCUS技术集成应用的发展提供相关借鉴。

1 我国煤制氢与CCUS 技术的发展现状

1.1 煤制氢技术已能够实现大规模应用,CCUS技术具备大规模示范基础

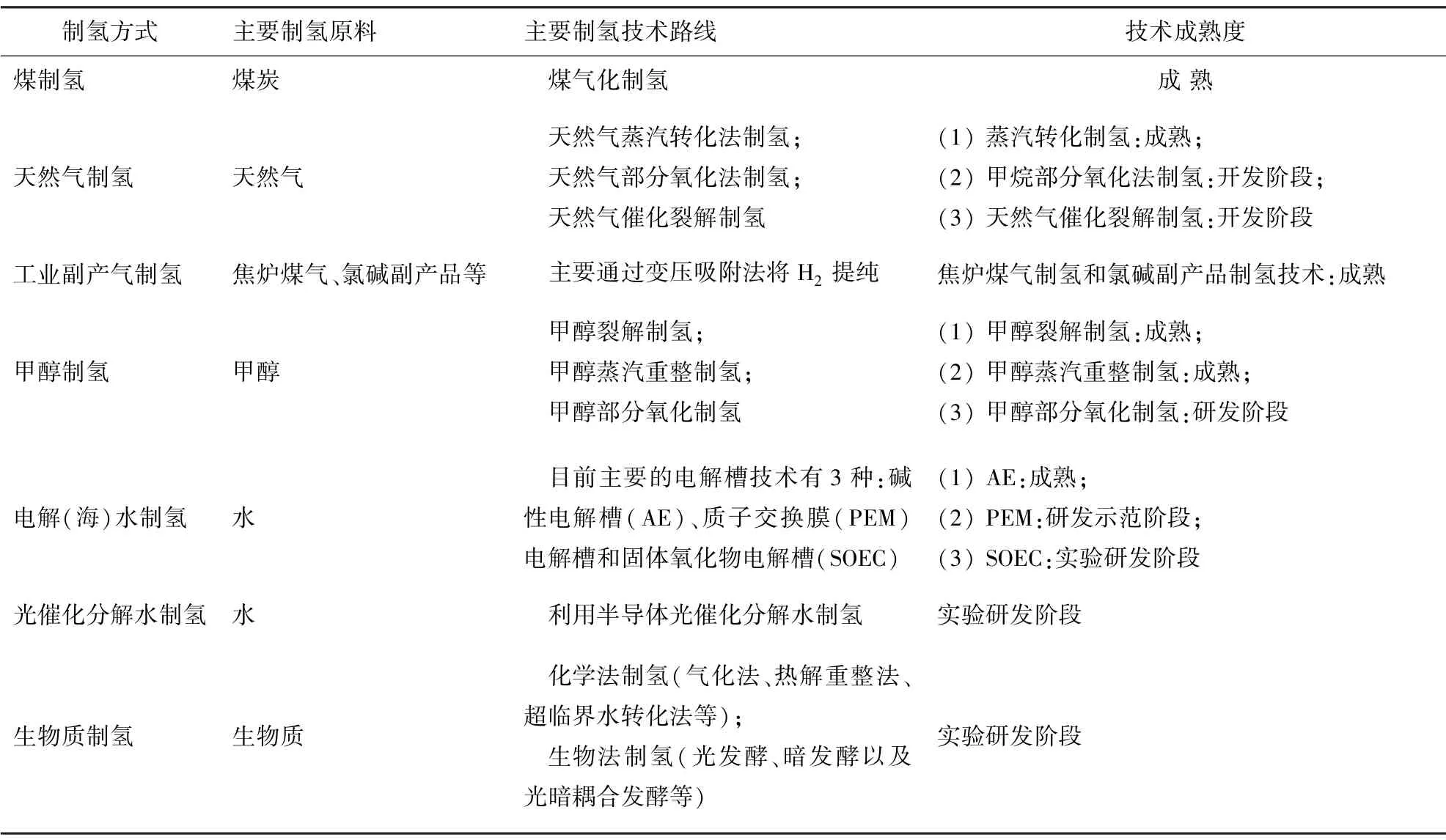

现有的制氢技术类型主要包括煤制氢①本文所讨论的煤制氢技术是指以煤炭为主要原料、以H2 为主要产品的工艺过程,其技术路线以煤气化为主;以煤为原料、以H2 为副产品的相关技术路线(如煤焦化制氢)不予考虑。、天然气制氢、工业副产气制氢、甲醇制氢、电解(海)水制氢、光催化分解水制氢及生物质制氢等,其制氢原理和技术成熟度见表1。 其中,煤气化制氢技术和基于甲烷蒸汽转化法的天然气制氢技术稳定成熟,已能够大规模应用;甲醇蒸汽转化制氢技术和工业副产气制氢(原料包括焦炉煤气、氯碱尾气等)技术,已能够实现工业化应用;在电解水制氢方面,碱性水电解制氢技术最为成熟、质子交换膜纯水电解技术仍处在产业化发展初期,固体氧化物水电解技术则处在实验研发阶段,技术成熟度相对较低;生物质制氢及光催化分解水制氢技术目前也处在实验开发阶段,尚未达到工业化制氢的要求。总体来看,以煤制氢、天然气制氢为代表的化石能源制氢技术相对成熟,工业副产气制氢技术虽相对成熟但规模有限,可再生能源电解水制氢及生物质制氢整体的技术成熟度偏低,短期内无法大规模商用推广。

表1 主要制氢技术介绍[6-11]Tab.1 Introduction of main hydrogen production technologies

CCUS 技术主要包括二氧化碳捕集、运输、利用及封存四个技术环节。 在二氧化碳捕集方面,我国目前仅有基于化学吸收法的燃烧前捕集技术进入商业化应用阶段;在二氧化碳运输方面,我国目前仅有二氧化碳车运技术能够商业化应用,可大规模输送二氧化碳的陆地管道运输技术仍处在工业示范阶段;在二氧化碳利用方面,我国目前仅有二氧化碳转化为食品和饲料技术已实现商业化应用;在二氧化碳封存方面,尚未有相关技术达到商业化应用阶段[12]。 截至2019年,我国已建成投产20余个示范工程,横跨电力、煤制油、天然气处理等多个领域[12],整体来看CCUS 技术在我国已具备大规模示范基础。

尽管目前煤制氢耦合CCUS 技术在全球范围内尚未投入示范工程应用,但已有学者对其开展了可行性研究。 Yoshino 等[13]认为,要实现日本到2050年将二氧化碳减少80% 的承诺,就需要引入二氧化碳排放接近零的氢气,并提出利用澳大利亚褐煤与CCUS 技术结合实现“无二氧化碳氢链”,并且已对商业规模的“无二氧化碳氢链”进行了可行性研究,结果表明该链在技术和经济上都是可行的。 从我国现有的工程经验来看,我国目前已具备建设、运营煤制氢与CCUS 集成项目的能力。

1.2 煤制氢耦合CCUS 技术具有成本优势

受原料价格、能源价格、技术成熟度等因素的影响,不同制氢技术的成本存在显著差异,主要制氢技术的成本区间如图1 所示[14-21]。 需要说明的是,图1 中的煤制氢方式为气化制氢,天然气制氢方式为甲烷水蒸气重整和甲烷热解,核能制氢方式为硫-碘(S-I)、铜-氯(Cu-Cl)热化学循环,风能、太阳能制氢方式均为电解水制氢,生物质制氢方式为气化制氢。 可以看出,当不考虑CCUS 技术时,煤制氢的成本约为8.3 ~19.5 元/kg,相较于其他制氢技术,煤制氢技术现阶段具有一定的成本优势,主要原因在于我国的煤炭价格较低且煤制氢技术已十分成熟。但未来煤制氢能否继续保持其成本优势,将取决于届时的煤炭价格以及各类制氢技术的发展水平。

图1 不同制氢技术的成本比较Fig.1 Cost comparison of different hydrogen production technologies

当煤制氢与CCUS 技术集成应用时,前期投资成本和运营成本都将增加。 IEA 针对我国煤制氢的评估结果显示:在煤制氢生产中加入CCUS 技术预计将使资本支出和燃料成本增加5% ,运营成本增加130%[22]。 尽管如此,至少在中期内配备CCUS 技术的煤制氢仍可能是清洁氢气生产中最经济的选择,其原因在于中国的煤炭产业基础设施完备且国内缺乏廉价的天然气供应。

因此,CCUS 技术虽会增加煤制氢的成本但增量有限,在现阶段可再生能源制氢成本较高时,煤制氢与CCUS 技术集成应用具有成本优势。 未来随着CCUS 技术部署规模的增加,其成本将会进一步降低。 此外,通过CCUS 技术捕集的二氧化碳还可用于增采石油、天然气、煤层气等能源或直接作为原料用于化工合成、生物转化等方面,二氧化碳利用产生的相关收益可以降低煤制氢与CCUS 技术集成应用的全流程成本,进一步增强其成本优势。

从碳排放强度看,煤制氢技术的碳强度(生产1 kg 氢气排放 20 kg 二氧化碳)远高于天然气制氢技术(生产1 kg 氢气排放10 kg 二氧化碳),但煤制氢耦合CCUS 技术的碳强度(生产1 kg 氢气排放2 kg 二氧化碳)显著低于天然气制氢[22],仅为天然气制氢碳排放强度的五分之一,基本实现了煤炭这类高碳能源的低碳化利用。

1.3 我国目前缺乏针对煤制氢与CCUS 技术集成应用的政策规划

我国在氢能产业方面出台的相关政策主要集中在氢能终端利用方面(表2),如氢能燃料电池技术研发、加氢站建设及氢能汽车推广等,制氢环节的相关政策则相对较少,且主要是鼓励发展可再生能源富余电力制氢技术。 如国家发改委和国家能源局在2018年出台的《清洁能源消纳行动计划(2018—2020年)》中明确提出“探索可再生能源富余电力转化为热能、冷能、氢能,实现可再生能源多途径就近高效利用”。 在CCUS 政策方面,我国已先后出台了多项政策、规划以鼓励、支持CCUS 技术的发展,包括《中国碳捕集利用与封存技术发展路线图(2019 版)》《“十三五”应对气候变化科技创新专项规划》《“十三五”国家科技创新规划》《煤炭工业发展“十三五”规划》以及《关于加强碳捕集、利用和封存试验示范项目环境保护工作的通知》等。此外,为进一步发挥CCUS 技术的减排作用,中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会于2020年联合发布《绿色债券支持项目目录(2020年版)(征求意见稿)》,首次将CCUS项目纳入支持目录以支持其发展。

表2 中国主要氢能政策Tab.2 Major hydrogen policies in China

综上分析,当下我国的氢能政策较少涉及制氢技术,尤其是煤制氢技术;而我国的CCUS 政策目前仍以鼓励相关企业开展研发示范工作为主,部署的示范项目主要集中在电力、煤化工(不含煤制氢)及甲醇生产等领域,尚未涉及煤制氢领域。 因此,总体来看,现阶段我国的氢能政策和CCUS 政策之间呈现孤立割据状态,煤制氢技术与CCUS 技术的集成应用目前缺乏相关规划及配套政策支持。

2 煤制氢与CCUS 技术集成应用的机遇

2.1 煤制氢与CCUS 技术集成应用可实现煤炭的低碳利用,保障能源安全

煤炭作为传统的高碳化石能源,在减排政策的约束下其应用前景不容乐观,如何实现其低碳化利用一直是业界关注的焦点。 CCUS 技术是目前全球公认的能够有效实现高碳能源低碳利用的技术,其能够大幅降低煤炭使用过程中产生的碳排放,从而获得碳足迹较低的煤制品,如H2。 因此,CCUS技术对于未来我国煤炭消费行业的发展具有重要的意义。

基于蒸汽转化法的天然气制氢技术虽较为成熟且碳足迹低于煤制氢技术,但天然气供应是其发展的制约因素之一。 现阶段我国的天然气消费量持续增长,但产能有限。 2019年中国天然气表观消费首次突破3 000 亿m3,其中42.1% 依赖进口[23],天然气较高的对外依存度进一步加剧我国的能源安全问题。 我国作为传统的煤炭大国,煤炭资源储量丰富且供给稳定。 因此,从国家能源安全的角度来看,相较其他制氢技术,现阶段煤制氢与CCUS 技术的集成应用具有良好的发展机遇。

2.2 我国煤制氢与CCUS 技术集成应用具备产业化基础

理论上,从减排潜力看,我国的煤炭资源累计探明储量为2.01 万亿t,资源保有量为1.95 万亿t[24];如果将1%的煤炭资源保有量用于制取氢气,按照制取1 kg 氢气消耗8 kg 煤炭计算,我国煤制氢潜力高达24.38 亿t[25],其热值约折合119 亿t 标准煤。 但相应产生的二氧化碳排放高达487.6 亿t,按90%的捕集率[26]计算,CCUS 技术在我国煤制氢领域的理论减排潜力约为438.8 亿t,应用前景十分广阔,具备产业化的资源基础。

从资源的地理分布情况来看,我国的煤矿主要分布在华北、西北及东北地区,而可用于二氧化碳地质封存的油田、气田及深部咸水层也主要集中分布在这些地区[27-28]。 因此,我国的煤炭资源与二氧化碳封存地资源呈现出高度的空间匹配度,这为我国未来煤制氢与CCUS 技术的集成化应用奠定了良好的基础,尤其是新疆、陕西、山西及内蒙古等省份,拥有丰富的煤炭资源、油气资源及二氧化碳封存潜力,可作为未来发展煤制氢与CCUS 技术集成应用的示范基地。

此外,煤制氢、CCUS 技术与可再生能源结合,还可以开发新型储能方式。 利用CCUS 技术从煤制氢工艺过程中捕集二氧化碳并通过可再生能源电解水制备氢气,二氧化碳与氢气反应可制成甲醇,将波动的可再生能源转化为化学能储存。 2020年1月17日,全球首套千吨级太阳燃料合成示范项目在兰州新区绿色化工园区试车成功,太阳能等可再生能源转化为液体燃料工业化生产迈出了第一步。

2.3 我国具有推广煤制氢与CCUS 技术集成应用的国情条件

如图2 所示,从制氢规模占比来看,预计我国的氢气供给结构在未来的30年内将逐步由化石能源制氢为主导转向由可再生能源制氢为主导。 具体来看,到2040年,可再生能源电解水制氢与化石能源制氢的贡献基本持平;到2050年,我国70%的氢气将来自可再生能源电解水制氢,而化石能源制氢的占比则下降至20% 。 但从制氢规模的绝对量来看,2030—2050年我国的化石能源制氢规模将维持在1 200~2 100 万t/年(按2030年我国的氢能需求量为3 500 万t,2050年为6 000 万t 计算[3]);假设氢气均来自煤制氢,按照生产1 kg 氢气排放20 kg 二氧化碳计算,2030—2050年我国煤制氢每年产生的二氧化碳排放为2.4 ~4.2 亿t。

图2 2020—2050年中国氢能供给结构变化[3]Fig.2 Changes of hydrogen supply structure in China from 2020 to 2050

工业副产制氢虽然能够生产高纯度氢气,但生产规模往往受到工业规模的限制,无法实现大规模稳定制备,只能够定向利用。 可再生能源电解水制氢,是先利用太阳能、风能等可再生能源发电,然后将这些电力用于电解水制氢。 其主要优点是可提供绿色、清洁的氢气,主要缺点是现阶段工艺成本较高、技术应用受地域限制较为严重,短期内难以实现大规模、产业化制备氢气。 而煤制氢技术发展起源较早、技术成熟度高、成本较低,可大规模稳定制备。 煤制氢与CCUS 技术的组合使用可降低制氢环节的二氧化碳排放,采用CCUS 技术后2030—2050年我国化石能源制氢产生的碳排放可降低至0.24 ~0.42 亿t/年。

综上分析,化石能源制氢将在我国的制氢路径演变中发挥重要过渡作用,尤其是在初期和中期阶段。 此外,尽管从长期来看化石能源制氢的占比不断缩减,但从绝对数量来看其规模仍相当可观,产生的二氧化碳排放不容忽视。 因此,我国在构建以绿氢为主导的氢能供应体系的过程中,需依赖CCUS 技术降低化石能源制氢所带来的二氧化碳排放,实现由“灰氢为主”到“绿氢为主”的过渡。同时,受自然因素、技术因素等方面的影响,未来化石能源制氢在我国仍将保持一定规模,其产生的二氧化碳排放也需继续依赖CCUS 技术进行捕集、利用和封存,实现化石能源的清洁利用。 因此,在我国的能源及气候政策驱动下,未来CCUS 技术在化石能源制氢领域存在良好的应用机会。

3 煤制氢与CCUS 技术集成应用面临的主要挑战

3.1 缺乏公众认可,限制煤制氢与CCUS 技术集成应用的发展

煤制氢虽相较其他制氢技术具有成本优势,但其最大的弊端在于较高的二氧化碳排放。 煤制氢技术与CCUS 技术集成后,其碳排放强度虽可大幅度降低,但与光伏电力、风电等可再生能源电解水制氢技术相比,其碳足迹仍相对偏高。 当煤制氢产业发展到一定规模时,即便采用CCUS 技术,其产生的碳排放量仍相当庞大。 此外,煤制氢与CCUS技术的集成应用归根结底仍属于化石能源制氢技术的范畴,需要消耗大量的化石能源,并且二氧化碳运输与封存环节存在一定的环境风险。 因此,与可再生能源电解水制氢技术相比,煤制氢与CCUS技术集成应用的公众接受程度较低。 当下全球温室气体减排形势趋紧,全球能源系统需加速向低碳甚至无碳能源转变,煤制氢与CCUS 技术的集成应用虽能提供低成本、低碳足迹的氢气,但其与公众所理解的可持续发展理念的契合度偏低,且目前部分针对化石能源利用的观点过于偏激,这很有可能使得未来我国化石能源的相关政策环境恶化,限制煤制氢与CCUS 技术的大规模集成应用。

3.2 CCUS 技术面临应对气候变化窗口期关闭的风险

CCUS 技术作为应对气候变化的手段,其与可再生能源技术之间存在着市场竞争关系,这种竞争是无法避免的,但二者之间并不存在简单的替代关系。 近年来可再生能源在中国及全球范围内发展迅速,技术逐渐成熟、成本大幅降低、市场占比不断扩大;而反观CCUS 技术,在全球范围内进展缓慢,部署规模低于预期,适合用于大规模推广的第二代CCUS 技术的商业化时间仍面临不确定性。 随着可再生能源在各领域的不断渗透,若未来仅依靠能效提升和可再生能源即可满足全球减排需求,即便其整体成本并非最优,那么CCUS 技术将失去在中国及全球推广应用的空间,即CCUS 技术的机会窗口关闭。 届时,我国庞大的化石能源将难以实现低碳化利用,煤制氢与CCUS 技术的集成应用潜力将会受到严重制约,这对我国氢能产业的发展是极为不利的。

4 主要结论与建议

4.1 主要结论

减少碳足迹将是低碳环境下煤制氢前景的关键因素,而CCUS 技术是目前唯一可实现低碳化煤制氢的途径。 此外,煤制氢与CCUS 技术的集成,还可在建筑、交通和工业的脱碳路径中发挥重要作用。 为实现我国的长期气候变化目标,所有行业均需实现大幅减排。 当前,约有三分之一的能源相关排放尚缺乏经济可行的深度脱碳方案。 氢能可作为可再生能源的载体,通过可再生能源电解水生产可运输的氢气,从而实现可再生能源的生产和消耗相分离,但现阶段可再生能源制氢不具备经济竞争力。 因此,要想实现上述领域的脱碳则需大幅降低氢能的生产和销售成本[4]。 煤制氢与CCUS 技术集成应用,则能够同时满足经济性和低碳化的双重要求,助力二氧化碳难减行业脱碳,如钢铁、水泥行业。

我国的能源系统正在由高碳逐步向低碳过渡,在此过程中煤炭的清洁、低碳化利用至关重要。 氢能作为重要的能源载体,将在我国的能源低碳转型中发挥重要作用。 从制氢技术路线来看,煤制氢技术最为成熟且成本相较其他制氢技术具有显著优势。 我国拥有丰富的煤炭资源,煤制氢技术可在保障能源安全的前提下满足我国的氢能需求,将在我国氢能发展的初期和中期阶段发挥重要作用,但需降低其碳足迹(即“灰氢”转化为“蓝氢”)。 因此,煤制氢技术与CCUS 技术的集成对我国能源低碳转型及低碳化制氢具有重要意义,在我国也具有良好的发展前景。

目前全球主要国家均在大力发展氢能。 美国能源部近期宣布,未来5年内将在“H2@Scale”框架下投入1 亿美元用于组建国家实验室联盟,以推进氢能和燃料电池技术研发。 欧洲也提出建立包含氢能的综合能源系统,以支持欧洲的工业、建筑、发电及运输领域脱碳,且在中短期内不排除“蓝氢”。 我国虽掌握大型煤制氢项目和CCUS 项目的建设运营能力,但目前尚未有相关示范项目投产,政策层面也缺乏相关指导或扶持。 此外,与美国、日本等发达国家的产业政策相比,我国的氢能产业的顶层设计仍显不足[29]。

4.2 建议

(1) 加强对煤制氢与CCUS 技术集成应用产业的政策支持。 密切关注国际技术发展走向,同时通过技术研发降低煤制氢与CCUS 技术集成应用的成本,使其保持成本优势,加快推进产业化布局。

(2) 加强针对煤制氢与CCUS 技术集成应用产业的顶层设计和科普宣传。 在引导产业发展的同时,增强公众对于相关技术的了解与认可,为煤制氢与CCUS 技术的发展提供良好的政策及社会环境。

(3) 充分利用好我国丰富的煤炭资源和CO2封存资源,积极推进煤制氢与CCUS 技术集成应用的研发和示范,新疆、山西、陕西及内蒙古等地可作为部署煤制氢与CCUS 技术集成应用的优先区域。