唐北庭龙兴寺碑再考

——以李征旧藏“唐金满县残碑”缀合拓片为中心

刘子凡

北庭是唐朝经营西域的军政中心之一,控制着自中原及北方草原进入西域的重要通道,对北庭的研究也成为观察唐代制度演变与边疆社会的重要镜子。然而相对于出土有大量官私文书的西州来说,北庭的相关资料则较为缺乏,致使我们对于北庭的认识远没有像西州那样深入,因而凡是有关北庭的残石断纸都显得弥足珍贵。1908年10月15日,日本大谷光瑞探险队成员橘瑞超、野村荣三郎在孚远县破城(即今北庭故城遗址)西北隅的寺庙内掘得石碑残片“十五六箇”①野村荣三郎:《蒙古新疆旅行日记》,上原芳太郎编纂:《新西域记》下卷,有光社1937年版,第491页。。这些石碑碎片最早刊布于《西域考古图谱》,该书载有16件残碑拓片和其中4件原石的照片②香川默识编:《西域考古图谱》下卷“史料”24、25,国华社1915年,此据学苑出版社1999年影印版。。《新西域记》刊布图版与此同。《大谷文书集成》则录有这16件残碑拓片的录文,并编号8132~8147①小田义久主编:《大谷文书集成》叁,法藏馆2003年版,第245—248页。。实际上,这批残碑与部分大谷收集品一起收藏于旅顺博物馆,郭富纯、王振芬先生在《旅顺博物馆藏西域文书研究》中指出,旅顺博物馆藏有上述16件残碑中的15件②郭富纯、王振芬:《旅顺博物馆藏西域文书研究》,万卷出版公司2007年版,第24—25页。。

此碑虽然残存字数不多,但出现了“龙兴寺”“白鹤观”等字样,历来被认为是关于唐代北庭的重要史料。荣新江先生指出,从字体看该碑应立于唐朝前期,其中出现的龙兴寺说明唐朝内地的汉传系统佛教进入北庭地区,而白鹤观在北庭的出现也是李唐王朝大力推行道教的结果③荣新江:《7—10世纪丝绸之路上的北庭》,陈春声主编:《海陆交通与世界文明》,商务印书馆2013年版,第68—69页。。彭杰先生对碑文的内容进行了详细地疏证,认为该残碑为北庭龙兴寺的造寺功德碑,并对龙兴寺的营建进行了探讨④彭杰:《唐代北庭龙兴寺营建相关问题新探——以旅顺博物馆藏北庭古城出土残碑为中心》,《西域研究》2014年第4期。。武海龙和张海龙先生也根据该残碑讨论了唐代北庭的佛教⑤武海龙、张海龙:《5—8世纪的北庭佛教》,《吐鲁番学研究》2019年第2期。。不过由于该碑残损过甚,仅从拓片图版看似乎很难连缀成文,致使以往研究只能围绕其中一些关键字词展开,而无法进一步深入,甚为可惜。

2019年,新疆考古学家李征先生逝世三十周年之际,王炳华先生将其所藏李征遗物捐赠予新疆师范大学黄文弼研究中心,委托保存并做研究。其中就见有李征旧藏的“唐金满县残碑”文件一夹,内含1986年1月12日时任旅顺博物馆馆长刘广堂先生致李征书信一封,以及残碑拓片8件。尤为珍贵的是,其中包括了3件缀合后的拓片,各由3—4块残碑连缀。这一缀合成果解决了此前北庭龙兴寺残碑研究的关键问题,文字缀合在一起之后,可以清楚地看出该碑为北庭龙兴寺的僧碑,而非造寺碑,其内容也对认识北庭佛教乃至唐代汉传佛教体系在西域的发展具有重要意义。受新疆师范大学黄文弼研究中心委托,笔者对这批拓片资料进行了整理研究,本文即拟介绍这组李征先生旧藏拓片,并就相关问题略作考释。

一、李征旧藏的北庭龙兴寺残碑缀合拓片

根据刘广堂先生的信件,李征在北京时曾当面向其咨询此碑情况,刘广堂在返回旅顺后遂寄来拓片请李征鉴定。刘广堂寄来的这批拓片,实际上一共见有16件残碑,其中1件为此前从未公布过的残片,也就是说加上《西域考古图谱》曾公布而旅博未入藏的1件,这批残碑实际上总共应有17件,此为学界所未知。更为重要的是其中3件是缀合拓片,应系博物馆工作人员根据原石碎裂茬口进行了拼接,缀合成了3块较大的残石,再制成拓片。从拓片看拼接后的文字、栏线都可以完好对合。

旅顺博物馆给这批残碑编有两个文物号20-781与20-782,不过从缀合拓片看,两个编号下的残碑有交叉缀合的情况,说明分为两个文物编号并不代表它们原属于不同的文物主体。郭富纯、王振芬在刊布馆藏拓片时使用“断碑之一”“断碑之二”等标题,彭杰在此基础上加入了第三级编号。本文拟以李征旧藏拓片顺序编号,即“李拓x”,并括注彭杰编号及《大谷文书集成》编号。现根据李征旧藏缀合拓片重新整理录文如下。

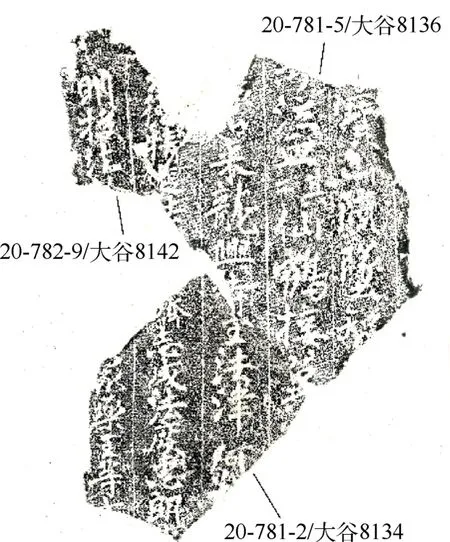

李拓1(20-782-2/大谷8143+20-781-4/大谷8132+20-781-3/大谷8133+20-782-3/大谷8144)(见图1)

图1 李拓1

1 ]□迷品建□[

2 ]□双林之□□[

3 ]志持花,傍咨迦叶,大[

4 ]四部众人,并皆扣地。是日[

5 ]与,南瞻雪岭,童子求半[

6 ]务相和求□□□[

7 ]□各□[

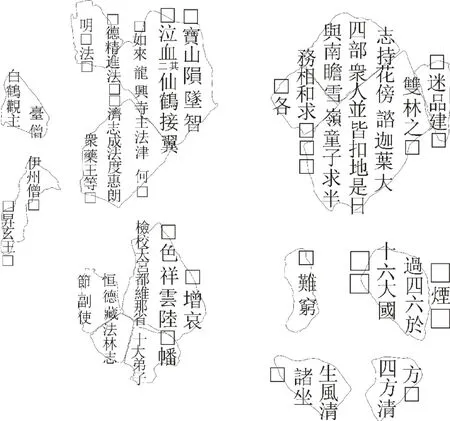

李拓2(20-781-5/大谷8136+20-781-2/大谷8134+20-782-9/大谷8142)(见图2)

图2 李拓2

1 □宝山陨坠,智[

2 □泣血。其二仙鹤接翼,[

3 □如来。龙兴寺主法津,何□[

4 □德精进法[]济、志成、法度、惠朗[

5 明□法□[ ]众药王等□[

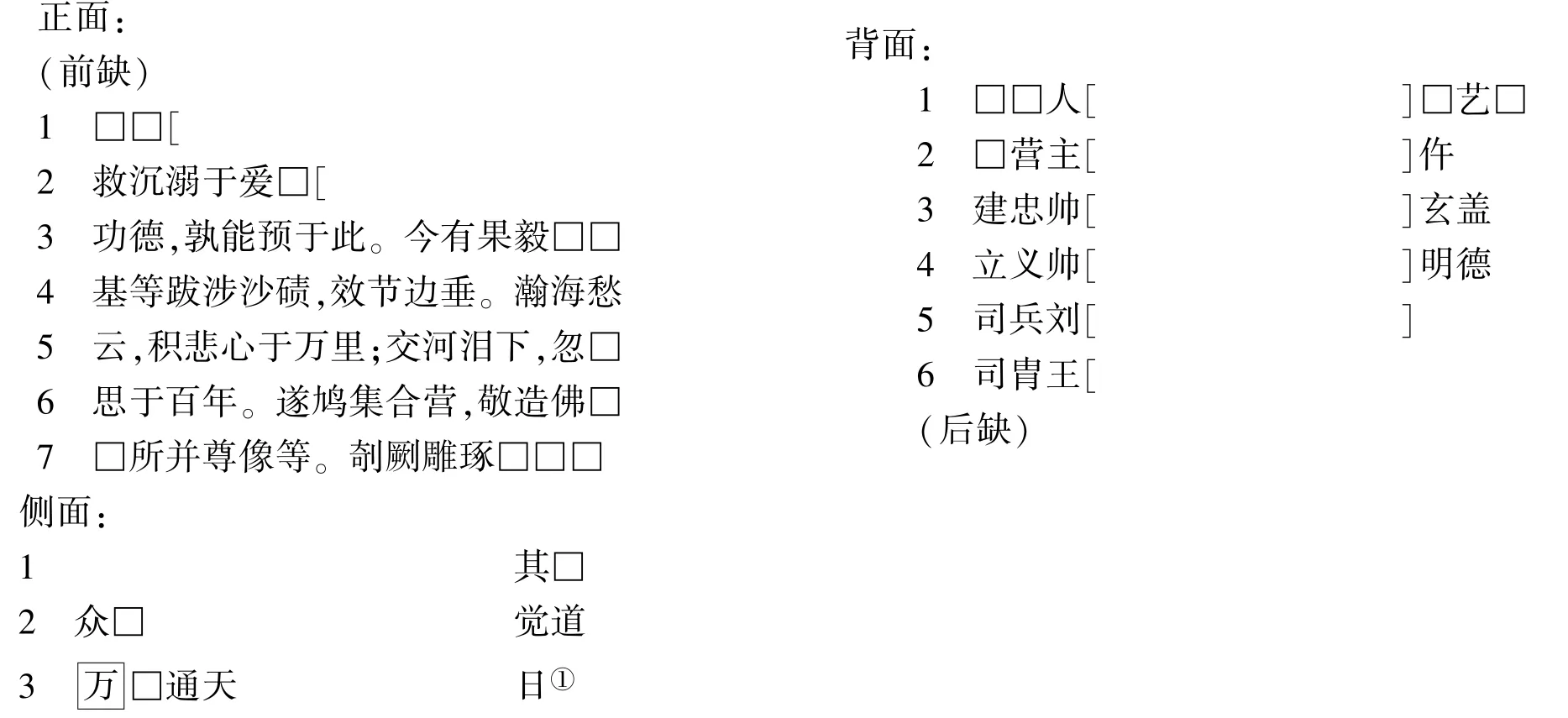

李拓3(20-781-1/大谷8135+20-782-10/大谷8147+新+20-782-6/大谷8145)(见图3)

1]□增哀。[

2 ]□色祥云,陆□幡[

3 ]检校天宫都维那省□十大弟子[

4 ]恒、德藏、法林、志[

5 ]□副使[

李拓4(20-782-1/大谷8146)

1 ]□烟□[

2 ]过四六于[

3 ]十六大国[

4 ]□□[

李拓5(20-782-4/大谷8138)

1 ]生风清[

2 ]诸坐[

3 ]□[

李拓6(20-782-7/大谷8139)

1 ]□难穷[

李拓7(20-782-5/大谷8141)

1 ]台僧[

2 ]白鹤观主[

李拓8(20-782-1/大谷8137)

1 ]方□[

2 ]四方清[

另附:大谷8140

1 ]伊州僧□[

2 ]□昇玄、王□[

彭杰怀疑20-782-2、20-782-3和20-782-7三块残碑可能与其他残碑不属于同一碑刻。然而从上述李拓的情况看,20-782-2、20-782-3实际上可与其他残碑缀合,由此来看全部17块残碑应是出自同一碑刻。

二、北庭龙兴寺残碑的复原及其性质

根据缀合后的拓片,可以大致复原出北庭龙兴寺残碑的局部面貌。其中格式特征比较明显的是李拓2,其第2行“泣血”两字后有小字“其二”。这是墓志碑刻中铭文部分极为常见的标识,表示第二首铭文的结束。无论是墓志还是石碑,铭文通常都是放在除题名以外的整篇文字之末。也就是说李拓2的内容是在靠近石碑末尾的位置。而其第3—5行则是罗列了“龙兴寺主法津”“志成”“法度”“惠朗”等僧名,应是题名部分。这部分文字除了第3行字径与前文略同外,第4、5行或许是因为碑石空间有限,字径略有缩小。由此来看李拓3,就可以发现李拓3也具有相似的特征,其第1—2行字径较大,“□色祥云,陆(六)□幡……”的字句也像是四字一句的铭文;第3—5行则字径较小,而且都是“都维那”“德藏”“法林”等僧人题名。据此可知,李拓2和李拓3应是在石碑上的垂直对应位置,考虑到李拓2第5行“明”字似是顶格书写,且寺主应在都维那前,则李拓2应在李拓3之上,大致复原情况如下:

综合文字内容和字径特征,其他几块残碑也可以找到大致的位置。缀合后较大的李拓1、李拓4、李拓5、李拓6、李拓8应是位置靠前的碑文正文部分,而李拓7与大谷8140应当是在石碑末尾的题名部分。其中,李拓7第1行为“台僧”、第2行“白鹤观主”,大谷8140第1行为“伊州僧”、第2行为“昇玄”,似皆是第1行与僧人有关而第2行与道士有关,大致可以推知李拓7与大谷8140也是上下垂直对应的关系,其相互关系为:

1 ]台僧[ ]伊州僧□[

2 ]白鹤观主[ ]□昇玄、王□[

图4 北庭龙兴寺碑复原示意图

这两块残石可能是接续在李拓2与李拓3的第4、5行前后,但具体位置不明。

关于残碑的性质,从李拓2和李拓3看“龙兴寺主法津”大致是位于题名的起首或极为靠前的位置,则此碑为龙兴寺所立应没有问题。又残碑文字中所见“双林之□”“傍咨迦叶”“四部众人”“童子求半”“十六大国”等皆是佛教用语或典故,亦可确证此碑是与佛教事宜相关。其中的佛教因素彭杰先生已一一考述,此处不再赘述,不过彭杰据此推测此碑可能是北庭龙兴寺的造寺功德碑,恐怕未必准确。从缀合后的拓片看,此碑应是为纪念某位高僧所立。李拓2+李拓3第1—2行残存的铭文中见有“增哀”“泣血”等词,为墓志铭、神道碑铭中的常见语汇,用来表达对死者的哀思。第1行“宝山陨坠”,当是取自佛涅槃之典故,法显译本《大般涅槃经》载如来入涅槃之时,“大地忽震动,狂风四激起,海水波翻倒,须弥宝山摇”。①《大般涅槃经》卷3,CBETA 2020.Q1,T01,no.7,p.205b26-27。碑中的“宝山陨坠”应是借此表述高僧的圆寂。在唐代的僧碑铭文中,也确实常见有此类感叹兴灭无常或记述门人哀悼之词。如现藏西安碑林博物馆的开元二十四年(736)《大智禅师碑》,其铭文中有“门人法侣兮无归仰,刻琰琱金兮状高节,望庐山兮摧慕,瞻朗谷兮悲绝”。②张伯龄:《〈唐大智禅师碑〉考释》,《碑林集刊》第4辑,陕西人民美术出版社1996年版,第100页。天宝二年(743)《隆阐法师碑》中亦有“十方化备,双林灭度。三界空虚,四生哀慕”。③于溯:《读〈隆阐法师碑〉札记》,《古典文献研究》第18辑下卷,凤凰出版社2016年,第157页。又贞元二十一年(805)《楚金禅师碑》中见有“白鹤双双,飞香郁郁”④王连龙、王广瑞:《唐〈楚金禅师碑〉研究》,《社会科学战线》2020年第11期。,与李拓2中“仙鹤接翼”相对应,似皆是与墓志铭中常见的白鹤意象有关。

造寺功德碑则不会出现此类伤怀追逝的铭文,而是呈现出另外一种面貌。仅就彭杰提到的吐鲁番伯孜克里克石窟所见贞元六年(790)《唐西州造寺功德碑》为例,该碑主要记载僧人开窟造寺的经过,云“诸窟堂殿彩画尊像及创建什物,具标此石,□传无穷”,之后便是施田、造物等的记录以及寺主等僧人的题名⑤柳洪亮:《高昌碑刻述略》,《新疆文物》1991年第1期。。可想而知,所谓造寺功德碑是以记述僧团或施主修造寺院的功德为主,而僧碑则主要是记述高僧个人的经历,无论是作为丧葬一部分的墓碑还是过后修立的功德碑,都免不了对高僧大德的追思或仰慕。综合各种信息来看,北庭龙兴寺碑更像是僧碑而非造寺碑。

至于龙兴寺碑是为哪位高僧而立,由于碑石残破恐怕难以确认。从残存的题记看,参与立碑仪式或相关活动的除了龙兴寺众多僧人外,还有“伊州僧”以及来自白鹤观的道士,可能还会有官员,人数众多,规模较大,可见此次立碑应是一次重要的宗教活动⑥唐代地方社会中,僧、道经常参与对方的宗教活动,体现出密切的关系。参见荣新江:《唐代西州的道教》,《敦煌吐鲁番研究》第4卷,北京大学出版社1999年版,第137页。雷闻:《石刻所见隋唐民间之佛道关系》,《中国社会科学院历史研究所学刊》第5集,商务印书馆2008年版,第119—121页。。于溯先生指出唐代僧碑数量实际上并不算多,且大多是出自显宦名流乃至帝王之手,僧碑的建立除了墓碑的作用外,很多时候还会承担显扬教法和标识法统的意义⑦于溯:《读〈隆阐法师碑〉札记》,第147—151页。。由此引申,能够获得立碑资格的高僧也必然是当时最为重要的僧人,北庭龙兴寺碑中的高僧也应是如此。虽然关于北庭佛教的史料较少,但依然可以找到一些高僧驻锡北庭龙兴寺的例子。如国家图书馆藏BD03339《金光明最胜王经》题记中罗列了参与长安三年(703)长安西明寺义净译场的僧人,其中就有“转经沙门北庭龙兴寺都维那法海”⑧《国家图书馆藏敦煌遗书》第45册,北京图书馆出版社2007年版,图版第413页、“条记目录”第17页。,此法海应是与其他参与译经的两京高僧一样具备较高的水平。而据《大唐贞元新译十地等经记》的记载,悟空自印度归来后,曾与北庭龙兴寺僧一同延请于阗三藏尸罗达摩翻译《十地经》等⑨《大唐贞元新译十地等经记》附于《佛说十力经》之前,见CBETA 2020.Q1,T17,no.780,p.717a9-14。。北庭龙兴寺碑应当就是为类似法海、尸罗达摩或更为重要的高僧而立,但具体姓名已不得而知。

三、北庭龙兴寺的僧人与天宫

唐朝在西域地区的经营与统治,也深刻影响了当时该地区的佛教面貌。荣新江先生即指出,唐朝曾在四镇地区建立起有别于当地胡人寺院系统的汉寺体系,并曾从长安派遣僧侣担任僧官[10]荣新江:《唐代西域的汉化佛寺系统》,《龟兹文化研究》第1辑,天马出版有限公司2005年版,第130—137页。。至于北庭的龙兴寺,应即北庭最为重要的唐朝官寺。按神龙元年(705)二月,睿宗下诏天下州县设立寺、观各一所,取名“中兴”,以纪念恢复李唐国号;至神龙三年二月又下诏“改中兴寺、观为龙兴”[11]《旧唐书》卷7《中宗本纪》,中华书局1975年版,第143页。,此即龙兴寺之由来。龙兴寺的存在也标志着唐朝内地的汉传佛教系统进入北庭地区①荣新江:《7—10世纪丝绸之路上的北庭》,第68—69页。,龙兴寺的相关情况自然也会在很大程度上体现唐代北庭佛教的特点。借助缀合复原后的北庭龙兴寺残碑及相关史料,可以进一步揭示这方面的宝贵信息。

残碑中见有龙兴寺的寺主法津、都维那“省□”,这是除上引BD03339中出现的都维那法海以外,仅见的可以辨识的两位龙兴寺三纲。其中“龙兴寺主法津”一句由于是分在20-781-5(大谷8136)与20-781-2(大谷8134)两块残石上,此前未被学者所知,缀合后方才得以确认。按唐代的佛教制度,寺院三纲依次为上座、寺主、都维那,未知此时龙兴寺是否有上座,无论如何寺主法津应是位于题名的领衔或极为靠前的位置。

残碑在法津以下又列举了众多僧人名号,由于石碑残破并不能一一确认,至少可以辨识出志成、法度、惠朗、德藏、法林等。从僧名看,这些僧人可能都是汉僧。前文提到贞元年间悟空在北庭龙兴寺译经,当时是由延请来的于阗三藏尸罗达摩读梵文并译语,而龙兴寺僧人“沙门大震笔授,沙门法超润文,沙门善信证义,沙门法界证梵文”②《大唐贞元新译十地等经记》,CBETA 2020.Q1,T17,no.780,p.717a12-14。。这里的大震、法超、善信、法界等,大概也都是汉僧。这大致也反映了龙兴寺作为唐朝官寺是以汉僧为主的情况。

细审拓片及原石照片,此前所认定的“官”字,上下两个“口”一大一小,且没有一竖连接,实际上应为“宫”字。则龙兴寺都维那所带职衔为“检校天宫”。天宫是佛经中的常见用语,是指天人的宫殿(梵语Devapura),然而都维那所检校之“天宫”必然只能是一实际事物。梳理与“天宫”有关的意象,可以发现有如下几种可能。首先是天宫寺,唐代洛阳有名刹天宫寺,前引BD03339《金光明最胜王经》题记中就有“翻经沙门天宫寺明晓”⑤《国家图书馆藏敦煌遗书》第45册,图版第413页、“条记目录”第17页。。文献中也见有检校某寺都维那,如《大周刊定众经目录》题记部分就见有“检校僧大福光寺都维那崇业、检校僧大福光寺主慧澄”⑥《大周刊定众经目录》卷15,CBETA 2020.Q1,T55,no.2153,p.475c13-14。。不过这里的“寺”字似不可省略,而且残碑中的此僧人应是龙兴寺而非天宫寺的都维那,故而天宫并非指天宫寺。其次是天宫宝藏,即经藏之异名。丁福保《佛学大辞典》载:“兜率天内院弥勒菩萨之处,收藏一切经,谓之天宫。佛灭后,法藏渐隐没于二处:一天宫,一龙宫。”⑦丁福保:《佛学大辞典》,上海书店出版社2015年版,第427页上。白化文先生也指出,佛寺藏经阁有的沿壁建成阁楼式小木结构以存藏经,称为“天宫藏”⑧白化文:《汉化佛教与佛寺》,中国书籍出版社2016年版,第207—208页。。不过天宫宝藏为经藏之说似最早见于南宋宗鉴所集《沙门正统》,唐代是否如此尚不得而知,且龙兴寺都维那若检校天宫藏,似也不能省略“藏”字,这里只能存疑。最后是天宫佛塔,自北魏至唐代有大量造像碑中出现了“天宫”一词,张总先生对这些造像铭进行了梳理,指出铭文中能反映出天宫含义的都是与塔有关,可以说天宫即塔⑨张总:《天宫造像探析》,《艺术史研究》第1辑,中山大学出版社1999年版,第223—224页。。如东魏兴和四年(542)《李显族等造像碑》中有“天宫浮图四区”,浮图即塔;北魏正光四年(523)《翟兴祖等造像碑》中有“崇宝塔一基……天宫主维那扫逆将军翟兴祖”,皆显示天宫即为佛塔。

此外,垂拱四年(688)武则天于洛阳营建明堂时曾一并建造“天堂”。《通典·礼典四》载:“初为明堂,于堂后又为天堂五级,至三级则俯视明堂矣。未就,并为天火所焚。至重造,制度卑狭于前。为天堂以安大象,铸大仪以配之。”①《通典》卷44《礼四·沿革四·吉礼三·大享明堂》,中华书局1988年版,第1228页。可知,天堂是一种五层的木构建筑,用于安放佛像。其形制有些类似佛塔,但显然内部更加宽阔有如殿堂,每层之间的跨度也很大。这一具有塔式特点的天堂,或许也与天宫佛塔有关。综合来看,北庭龙兴寺都维那所执掌的“天宫”很可能是类似佛塔的建筑,也就是说所谓“检校天宫”很可能就是指负责管理寺内的天宫佛塔。目前中国社会科学院考古研究所正在北庭故城进行考古发掘工作,未来对于古城内龙兴寺旧址的发掘,或许会为确定天宫具体所指提供更直接的证据。

四、北庭周边州县的佛教及其关联

北庭龙兴寺残碑的题名中,除了龙兴寺僧人外,还见有来自北庭周边州县的僧人。如唯一一块未入藏旅顺博物馆的残石(即大谷8140)中见有“伊州僧”,即来自伊州(治所在今哈密市区附近)的僧人。彭杰将其录为“诸僧”二字,未能揭示这一重要信息。实际上在唐朝建立伊州之前,当地就已有汉僧,《大慈恩寺三藏法师传》载玄奘贞观三年(629)抵达伊吾时:

既至伊吾,止一寺。寺有汉僧三人,中有一老者,衣不及带,跣足出迎,抱法师哭,哀号哽咽不能已已,言:“岂期今日重见乡人!”法师亦对之伤泣。自外胡僧、王悉来参谒。②慧立、彦悰著,孙毓棠、谢方点校:《大慈恩寺三藏法师传》卷1,中华书局2000年版,第18页。

隋代曾设立伊吾郡,伊吾的老僧很可能就是隋代时来此。敦煌S.367《唐光启五年(885)沙州伊州地志》载伊州伊吾县有宣风、安华二寺,纳职县有一所祥尼寺③录文见唐耕耦、陆宏基编:《敦煌社会经济文献真迹释录(一)》,书目文献出版社1986年版,第40—41页。。这主要是唐末归义军时期记载的情况,不过唐朝控制北庭时期伊州自然也是有佛寺的。

值得注意的是,李拓7(20-782-5/大谷8141)中有“台僧”二字。如前文所述,李拓7与大谷8140为垂直对应关系,也就是说“台僧”与“伊州僧”很可能是在石碑的同一行。那么“台僧”可能与“伊州僧”一样,是指某地的僧人。由此可以推测“台僧”前残去之字或为“轮”,即轮台僧。按轮台县为北庭属县,治所大致在今乌鲁木齐市附近,是唐代北庭通碎叶道路上的重要节点,在唐代的交通与军事中发挥着重要作用④刘子凡:《唐代轮台建制考》,《西域研究》2021年第1期。。如果上述推论成立的话,这就是首次在文献中发现关于唐代轮台佛教的相关信息。

有来自伊州、轮台等周边州县的僧人参与立碑,显示出北庭龙兴寺不仅是北庭重要的官寺,也对周边地区的佛教具有影响力。按唐朝对天山东部的经营最初主要是以西州为核心,长安二年(702)设立北庭都护府以后,北庭逐渐成为这一地区的军政中心。尤其是随着北庭节度使的设立,西州、伊州的军事也统归北庭节制。可能正是在这样的形势下,虽然西州一地自高昌国时代起便延续着佛教的繁盛,但北庭佛教在天山东部的影响力也在逐步提升。可惜由于石碑残破过甚,无法确知除了伊州和轮台外,是否有西州等其他州县的僧人在石碑上题名,无论如何伊州僧和轮台僧的出现还是能说明北庭佛教的地位。20世纪初,日本大谷探险队在库车库木吐喇石窟切割了一幅供养人壁画榜题,其文为“大唐□(庄)严寺上座四镇都统律师□道”⑤香川默识编:《西域考古图谱》上卷“绘画”9。。可知唐朝曾在四镇地区设立有“四镇都统”,应即四镇都僧统,负责统领四镇的汉化佛寺系统,驻锡于安西四镇节度使的治所龟兹⑥荣新江:《唐代西域的汉化佛寺系统》,第130—137页。。由此来看,作为另一西域地区节度使伊西北庭节度驻地的北庭,即便未必设有都僧统,大致也会是节度使管辖区域内官寺系统的中心。

五、唐朝官吏、兵士与北庭佛教的发展

唐朝势力进入西域之前,天山北麓是在突厥及其别部的控制之下,北庭城原即可汗浮图城。虽然城名中有“浮图”两字,但其是否与佛教有关尚存在争议①徐松、嶋崎昌、孟凡人等先生认为“浮图”来自汉代文献所记务涂谷中的“务涂”,薛宗正先生则认为“浮图”可能是指柳谷。见徐松著,朱玉麒整理:《西域水道记(外二种)》,中华书局2005年版,第495页。嶋崎昌:《隋唐時代の東トウルキスタン研究:高昌国史研究を中心として》,东京大学出版会1977年版,第214—225页。孟凡人:《略论可汗浮图城》,《新疆大学学报(哲学社会科学版)》1985年第1期。薛宗正:《北庭故城与北庭大都护府》,《新疆大学学报(哲学社会科学版)》1979年第4期。,至少目前尚未在该地区发现唐代以前的佛教遗迹。贞观十四年(640)唐朝出兵高昌后,在天山北麓的可汗浮图城设立庭州,长安二年设立北庭都护府。但相比于内地州县以及相邻的西州来说,当时庭州(北庭)居民中汉人所占的人口比例可能并不算高,吐鲁番出土《唐贞观二十二年庭州人米巡职辞为请给公验事》文书中米巡职就自称“庭州根民”②《吐鲁番出土文书》文字版,第七册,文物出版社1986年版,第8-9页。,从其姓名及经商行为看,米巡职很可能是粟特人,这也说明庭州设立之初是有粟特人在此居住。日本京都藤井有邻馆藏15号文书《唐开元一六年(728)庭州金满县牒》③池田温著:《中国古代籍帐研究》,龚泽铣译,中华书局2007年版,第210页。中记载,开元十六年该县共有百姓、行客、兴胡等合计1760人,其中百姓所交税钱只占到约三分之一④沙知:《跋唐开元十六年庭州金满县牒》,《敦煌吐鲁番学研究论文集》,汉语大词典出版社1990年版,第187—195页。,说明该县有大量的行客与兴胡,其中兴胡主要就是指经商的粟特胡人⑤荣新江:《7—10世纪丝绸之路上的北庭》,第67页。。金满县为北庭都护府及北庭节度使的治所,这说明即便在节度使时代北庭的人口结构也是多元化的。这或许也会导致北庭有相对多样的宗教信仰,如前引S.367《唐光启五年沙州伊州地志》中记载伊州伊吾县除了两座佛寺和两座道观外,还有火祆庙。北庭作为一个粟特人重要的聚居地,除了残碑中出现的龙兴寺和白鹤观外,可能也会有祆教的寺庙。此外,前文还提到贞元时期于阗大法师尸罗达摩曾在北庭译经,也体现出北庭佛教兼有胡僧与汉僧的情况。

在这样一种情况下,北庭的官吏和兵士成为了北庭具有汉地色彩的官寺发展的重要动力。李拓3第5行残存有“□副使”三字,此前学者皆录为“官别使”。细审拓片,此三字皆残去左半边,第一字更似“兹”或“落”等字的右半边,而非“官”字;第二字似是“副”而非“别”。若依此识读的话,此处题名可能为北庭节度副使或瀚海军副使的题名。实际上无论识读为“□副使”还是“官别使”,此处题名的无疑都应是北庭的官吏。也说明龙兴寺的此次立碑活动,确实是有北庭的官吏参与。

另据《长春真人西游记》所载,兴定三年(1219)丘处机西行会见成吉思汗途中,曾到过鳖思马大城(即唐北庭故城),并记述了龙兴寺的石碑。其文曰:

西即鳖思马大城……士庶日益敬侍,坐者有僧、道、儒,因问风俗。乃曰:“此大唐时北庭端府,景龙三年(709),杨公何为大都护,有德政,诸夷心服,惠及后人,于今赖之。有龙兴西寺二石刻在……功德焕然可观,寺有佛书一藏。”⑥李志常撰,王国维等校注:《长春真人西游记校注》卷上,广文书局1972年版,第49页。

这里的龙兴西寺应当就是承袭自唐代的北庭龙兴寺⑦此处断句究竟是“龙兴西寺”还是“龙兴、西寺”尚无定论,本文未及展开,暂且存疑。,丘处机提到龙兴寺有石刻,但没有详述其内容,从上下文看或许是与北庭都护杨何有关的功德碑。按唐代北庭都护多有见于史传的名臣,而当地士庶在为丘处机介绍北庭风俗时,却专门点出不见史书的杨何,有一种可能就是杨何的名字出现在了龙兴寺的碑刻上,才会成为当地乡贤口中“唐时北庭端府”的代表。虽然限于材料我们无法确知这里提到的龙兴寺石刻是否就是本文探讨的残碑,但至少都护杨何与龙兴寺功德的联系,还是可以体现出北庭官吏对于龙兴寺的重视。

清代在护堡子破城(即今北庭故城遗址)曾出土有唐代造像残碑,徐松《西域水道记》及端方《八琼室金石补正》《陶斋藏石录》等都有著录,近年原石还曾在西泠印社拍卖。其碑文为:

①原石及拓片图片见《西泠印社二〇一四秋季十周年庆典拍卖会(部分精品选)》,第265—274页。

从内容看,这是以果毅“□□基”为营主的某营兵士穿越沙碛执行征镇任务,其间在北庭共同建造了此佛像。残碑背面“营主”“建忠帅”“立义帅”“司兵”“司胄”的题名,完整地反映出唐前期营的建构,朱雷先生已有研究②朱雷:《唐开元二年西州府兵——“西州营”赴陇西御吐蕃始末》,《敦煌学辑刊》1985年第2期。。从事征镇的兵士随时可能会面对危险,碑文中“瀚海愁云”“交河泪下”之句也蕴含着这样一种愁思,可以想见捐资设立佛像以积累功德,会成为征镇兵士的一个重要精神寄托。北庭是唐朝经营西域的前沿,多有征行之事,根据吐鲁番出土文书,庭州的镇戍任务要仰仗西州府兵卫士的协助。长安二年瀚海军设立之后,有大量来自内地州县的兵士驻扎在北庭。吐鲁番所出开元四年(716)《李慈艺告身》③陈国灿:《〈唐李慈艺告身〉及其补阙》,《西域研究》2003年第2期。中列举了北庭瀚海军455位授勋的兵士,其籍贯主要集中在关内、河东、陇右、河南4道,也就是说瀚海军的兵士绝大部分是来自中原④孙继民:《唐代瀚海军文书研究》,甘肃文化出版社2002年版,第139—150页。。这些兵士的佛教活动,也会成为推动北庭官方佛寺及佛教发展的重要力量。

总之,李征先生所藏唐代北庭龙兴寺残碑的缀合拓片,为研究这一珍贵材料提供了极为重要的线索。以往学者借助极其残碎的文字,已经钩沉出了北庭佛教的隐约面貌,使我们对北庭佛教的认识从无到有,难能可贵。而借助缀合拓片,则能够勾勒出更为丰富的信息。可以肯定此碑是北庭龙兴寺为某位高僧而立的僧碑,并非此前推测的造寺功德碑。碑文中出现的龙兴寺僧人、天宫及周边州县的僧人等,进一步展示了龙兴寺的面貌以及北庭佛教与周边地区的联系。而以龙兴寺为代表的北庭佛教,在当地官吏和征镇兵士的支持下得到了持续的发展。从整个西域佛教的视野来看,随着唐朝逐渐在西域的持续经营,以汉地佛教为主体的官寺体系也得以建立并发展,北庭龙兴寺残碑正是这一历史过程的见证。五百年后长春真人丘处机西行路过北庭时,旧朝边疆的纷繁熙攘早已烟消云散,只留下龙兴寺的石刻成为后人追思唐朝的历史记忆。

(感谢游自勇、雷闻等老师惠赐宝贵意见!)