从汉语音节角度优选分析音译

【摘要】优选论以往被运用于语言学领域。本文把它运用于音译,主要介绍了它的组成、制约条件的类型、主要内容、汉语的音节结构以及在汉语音节结构基础上研究音译的优选分析,为优选论在翻译研究中的跨学科移植提供一条新道路,同时为音译提供了理论基础,使外来词汇更好地本地化。

【关键词】优选论;音节结构;制约条件

【Abstract】Optimality Theory is often applied to linguistics, but it is applied to transliteration in this paper It includes. the theoretical framework of Optimality Theory, the kinds of constraints, the main antent, the syllable structure of Mandarin and the analysis of transliteration based on the syllable structure of Mandarin,which provides a new way for cross-disciplinary transplantation of Optimality Theory, and a new theory basis for transliteration.

【Key words】Optimality Theory; the syllable structure ; constraints

【作者簡介】肖瑞珠,惠州学院外国语学院,副教授,博士,研究方向:英语语言学。

【基金项目】本文系惠州学院教授、博士启动项目“优选论在音译中的应用”(项目编号:2019JB009)的研究成果。

一、引言

21世纪是一个开放的世界,各国人民互相交流,英语已成为一种国际交流工具,在中国也不例外。诗人吉卜林说过:“东是东,西是西,东西永古不相期。”这一说法与当今现实不符。翻译手段作了东西方相遇的“红娘”,对于词语翻译,大家经常使用的翻译方法是音译(transliteration)。因为中英两种语言都以音位为单位,音译就是把拉丁字母符号系统转化为另一种汉字文字符号系统的过程。音译翻译手段能够最大限度保持源语言与目的语的语言功能。到目前为止,已有不少学者对音译进行研究,并取得了一定成绩,如Catford把音译分为三个步骤,潘炳信从音位学角度分析音译,方梦之解释了音译,刘祥清介绍了音译的历史、现状及其评价等。截至目前,从优选论角度研究音译的成果就不多,因此,本文把优选论与汉语音节结构相结合,找出音译的制约条件及其排列顺序。

二、优选论

优选论(Optimality theory,以下简称OT)最初由语言学家Alan Prince和神经认知学家Paul Smolensky于1991年共同提出,很快便风靡语言学界,音系学界尤其如此。目前国内有许多研究者介绍优选论这一理论以及运用这一理论解决一系列的问题,如李兵阐述了优选论的产生基本原理与应用,马秋武介绍了优选论的科学性研究和制约条件,王腹芳对优选论的解释力进行了描述,肖瑞珠在音译中运用了优选论。

优选论与传统的转化生成语法截然不同,转化生成语法是由系列的不可违反的规则和参数组成。从底层结构到表层结构的转化过程中,规则与参数起了重要作用。但是OT框架是由词库(Lexicon)、生成器(Generator)和评估器(Evaluator)三大部分组成。词库提供了没有受到任何限制的输入形式,然后输入形式提交到生成器。针对词库的输入形式,生成器可以产生任何的输出候选项,输出候选项再交到评估器进行评估。评估器是OT语法体系的核心。评估器由系列的制约条件组成,对输出候选项进行评估,从而产生优选项。语言的普遍性制约条件可以分为三类:标志性制约条件(Markedness)、真实性制约条件(Faithfulness)、同界性制约条件(Alignment)。

标记性制约条件尽管种类很多,但是概括起来主要是两种:一种是一般标记性制约条件,另一种是标记性制约条件。

根据McCarthy&Prince系统提出的忠实制约条件对应理论(correspondence theory),忠实性对应制约条件发展起来了,相关的音节忠实性制约条件可以概括为:

Max-IO:要求输入的任何音段同时在相对应的输出项中必须有相应的音段(反删音,数量忠实)。

DEP-IO:要求输出的任何音段同时在相对应的输入项中必须有相应的音段(反插音,数量忠实)。

同界制约条件是在韵律构词学研究的基础上提出来的,其核心思想为音系变化时需要参照所假定的各类结构成分的边界,如音节的边界、词根的边界等。

优选论的制约条件是可以违反的,但是传统的音系规则是绝对不能违反的。优选论的制约条件排列是有序的,假设违反排列等级高的制约条件,候选项会被淘汰,不能胜出。相反,最小限度违反制约条件的候选项就胜出,成为优选项。

三、汉语章节结构

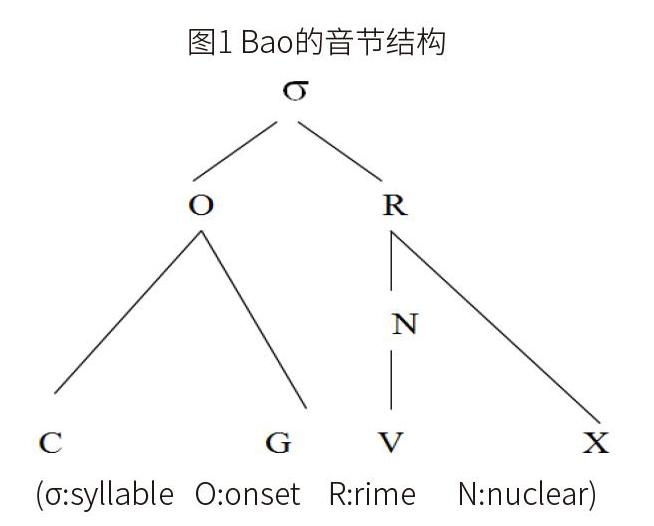

汉语和英语是非亲属语言,前者属于汉藏语言,后者属于印欧语言。英汉两种语言在语音系统和文字系统形体上差异很大。所以英汉之间的音译是不同文字系统之间着重于声音相似的翻译(sound-oriented transliteration)。而英汉两种语言的音节结构是不同的,把英语译成汉语时,就得考虑汉语的音节结构。汉语的音节结构众说纷纭,莫衷一是。本文采用Bao(1988)的音节结构。如图1所示

本文之所以采用Bao的音节结构理由如下:

1)译出语汉语中存在CG(constant-glide)组合的语料。比如英语的Newton [nju:t?n]和New York [ nju:j?:k]这两个词被译成汉语时不需要插入任何的元音到改变CG语音序列,它们被音译成牛顿和纽约就能被汉语所接受。

2) CG和CC这两个制约条件好像是矛盾的。响度分散原则(Sonority Dispersion Principle)能很好地解释此系列。该理论认为首音的响度峰比尾音的响度峰高。根据响度等级(obstruent

Obligatory Contour Principle(以下简称OCP)禁止在特定自主音段音层上相同的音系成分出现在相邻位置上。假设这双唇辅音和滑音出现在首音位置上,因为 /p/ 和 /u/ 有相同的特点:圆唇。该序列就违反了OCP理论。所以把滑音放在首音的位置就很好地解释了这一现象,所以本文采用Bao的音节结构。

从图(1)可以看出汉语音节结构应具有下列特征:

i 首音O没有辅音从,但可以有CG序列。

ii 韵R是一个成分结构。

iii 韵核后可以有韵尾C(但只能是鼻音n[n]或ng[N])

根据上述特征,汉语音系机制(phonological mechanism)在检测调整外来语音节结构时最重要的音系制约条件是:

(1)* COMPLEX:No consont cluster in a syllable(音节中没辅音从)。

(2)*σ[CG:No consont-glide sequence in onset position(首音没有辅音和滑音组合序列)。

(3)CODA-CON (+Nasal,-Labial):Coda can only be [-Labial] nasals, ie [n] and [N]. 韵尾只能是[n] 或 [N]。

因为在汉语的首音位置有CG语音序列,所以 *σ[CG的排列最低。这音系制约条件排列为 * COMPLEX/CODA-CON (+Nasal, -Labial) >> *σ[CG。

四、音译中的优选论

因为中英两种语言的音节结构不同,因此当英语音译为汉语时,有时需要通过删音或增音来改变英文的音节结构,尽量来符合中文的音节结构。在此调整过程中,涉及到两个相关的制约条件:

(4)MAX-IO

(5)DEP-IO

因为(1)和(3)是两个标记性制约条件,所以任何英文表达形式违反了这其中一个就不能直接进入中文。如英语Newton nju:tn]不可能直接进入中文,因为它违反了(1)和(3),解决这一问题通过增音/u/,使它成为[nju:tu?n]。所以其音系结构的制约条件等级序列是*COMPLEX/CODE-CON>> MAX-IO >>DEP-IO>> *σ[CG

英语Newton的音译优选项的胜出见下表:

因为a./nju:tn/违反了制约条件(1)(2)和(3);b./nju:n/违反了(2)和(4);c./nju:tun/违反了(2)和(5);d/.nu:tun/違反了(4)和(5).虽然每个候选项都违反了一些制约条件。但是c违反的制约条件相对排列较低,因而竞选为优选项。

我们再来看一个例子[bu:n],我们把它译成[pu.?n](布恩)。为什么我们增加/?/在/n/的前面,不在/n/的后面?这是同界性制约条件在发挥作用,此制约条件如下:

(6)Align-R(σ, morpheme): the right edge of the syllable is aligned with the right edge of the morphological (lexixal) word.(音节的右边界与词汇的右边界一致)

同时,为什么不删除 /n/,使该音节[bu:n]成为开音节[bu:]呢?而且汉语中允许CV开音节音节结构。这是因为现代汉语中词的双音节化趋向,很大程度上是因为音系词的最小长度要求导致的结果。“最小音系词”(minimal phonological word)等同于一个音步,它通常是一个由两个音节或两个莫拉构成的韵律单位。该制约条件表述如下:

(7)Ft-Bin: Foot is binary under mora or syllable analysis. (在莫拉或音节层次,韵步是双分支的)。

这个制约条件排的很高,因为它激起[bu:n]发生改变产生优选项[pu. ?n]。有关的条件排列如下:

从表2可以看出:a项违反了制约条件(7),b项违反了制约条件(5)和(6),c项违反了制约条件(5),由于制约条件(7)在此过程中排列最高,所以a项首先淘汰。b项和c项都违反了制约条件(5),但同时b项违反了制约条件(6),因而也被淘汰,c项胜出。

所以最后制约等级序列为COMPLEX/CODA-CON (+Nasal,-Labial) >> Ft-Bin >> MAX-IO >>DEP-IO >> Align-R>> *σ[CG。

五、结语

本文介绍了优选论、音节的结构以及在音节的结构基础上研究了音译。根据优选论原理得出的COMPLEX/CODA-CON (+Nasal,-Labial) >> Ft-Bin >> MAX-IO >>DEP-IO >> Align-R>> *σ[CG制约条件序列是音译中关于音节调整的音系规律。音译是一个复杂的过程。当某一外来语音译成本族语时,除了考虑本族语的音节结构,有时还需要考虑该国的其他因素,比如民族心理文化制约等,由于篇幅有限,本文就不讨论了。

参考文献:

[1]Bao Z. Fabqie Languages and Reduplication[M]. Ms. MIT, Cambridge, Massachusetts, 1988.

[2]Catford J C. A Linguistic Theory of Translation[M].. London: Oxford University Press, 1965.

[3]McCarthy John. OCP Effects: gemination and antigemination[J]. Linguistics Inquiry, 1986(17):207-264.

[4]McCarthy John & Prince Alan, Prosodic Morphology. In John Goldsmith, ed[J]. The Handbook of Phonological Theory,1995:318-366.

[5]McCarthy John & Prince Alan, Faithfulness and identity in prosodic morphology[M]. In The Prosody-morphology interface, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

[6]Kager R. Optimality Theory[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[7]Kenstowicz M. Phonology in Generative Grammar[J].Oxford: Blackwell, 1994.

[8]Prince, Alan & Smolensky, Paul, Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. ms[M]. Rutgers University, New Brunswick, N J, 1993.

[9]方梦之.译学词典[M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[10]李兵.优选论的产生、基本原理与应用[J].现代外语,1988(3): 71-91.

[11]刘祥清.音译的历史、现状及其评价[J].中国科技翻译,2008(2): 38-41,32.

[12]馬秋武.OT语法的科学性研究[J].外国语,2003(5):18-26.

[13]马秋武,陈冰.优选论的制约条件:分类和表述[J].解放军外国语学院学报,2004(4):20-25.

[14]潘炳信.从音位学角度看音译[J].外语与外语教学,2000(3):42-45.

[15]肖瑞珠.优选论在音译中的应用[J].牡丹江教育学院学报,2011(6): 49-50.

[16]肖瑞珠.音译词音节调整的优选分析[J].考试周刊,2011(27): 106-107.

[17]王腹芳.优选理论的解释力[J].当代语言学,2003(3):257-286.

[18]丁涵.优选论视角下的汉语连读变调二语习得研究综述[J].铜陵学院学报,2018(6):93-97.

[19]陈荣.求同存异,兼容并包——浅论外来词对现代汉语的影响[J].参花下,2021(4):43-44.