上海典型彩叶植物叶片12种营养元素化学计量学特征分析

周建强

(上海绿地环境科技(集团)股份有限公司,上海 200080)

彩叶植物是指在整个生长季节或者生长季节的某个阶段,叶片稳定地呈现非绿色(排除生理、病虫害、栽培和环境条件等外界因素的影响)且具有良好观赏价值的植物总称[1-4],按照色彩呈现的时间可分为春彩叶植物、秋彩叶植物和常彩叶植物。彩叶树种由于其独特的景观效果,成为城市景观营造和提升的优选树种。据调查,我国彩叶植物达400多种,分属62科108属[5-6];仅上海就有72种,分属42科48属[7],在上海“四化建设”“春景秋色”“彩色世博”中起到了重要作用,极大提升了上海生态景观质量。

植物正常生长发育的必需营养元素有19种,它们在植物体的组成、代谢及生长发育中起着重要的作用,是植物体生命活动的物质基础[8-10]。植物体内的营养元素含量及其比值特征由其遗传特性和生境因子共同决定,只有保持适当的必需营养元素含量及比例,植物才能进行正常生长发育和繁殖[11]。叶片作为植物体代谢活动最活跃的器官,其营养元素含量及其比值是对营养元素选择性吸收与消耗互相平衡的结果,也是其代谢特性和所处环境情况的反映,是其生长过程中营养状况的真实体现[12-13]。从化学计量学角度开展植物叶片营养元素研究的报道较多,如秦海等[10]研究了中国660种陆生植物叶片8种元素含量的特征,罗绪强等[14]研究了茂兰喀斯特森林常见钙生植物叶片元素含量及其化学计量学特征,管东生等[12]研究了海南热带植物叶片化学元素含量的特征,郝兴华等[15]研究了福州酸雨区次生林中台湾相思与银合欢叶片的12种元素含量。营养元素含量对彩叶植物更为重要,在影响其正常生长发育的同时,更会影响其景观效果[16]。目前,关于彩叶植物叶片营养元素化学计量学特征的研究未见报道,这不但影响了彩叶树种研究的理论水平,也阻碍了城市非自然生境中彩叶树种的景观效果提升。为此,本试验以上海城市绿地中比较典型的北美枫香、密实卫矛、乌桕、红花槭和杂种元宝槭5种彩叶树种为研究对象,测定其叶片变色过程中部分营养元素(Ca、N、K、S、Mg、P、Fe、B、Mn、Zn、Cu和Mo)含量的变化情况,分析营养元素化学计量学特性,探索城市绿地非自然生境下的彩叶植物营养特性,以期为其营养诊断、施肥养护及上海地带性植物生态化学计量学研究提供基础数据和参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

上海地处长江和黄浦江入海汇合处,为长江三角洲冲积平原的一部分,地理坐标120°52′—122°12′E,30°40′—31°53′N,平均海拔4 m。上海介于温带和亚热带之间,属亚热带季风气候,因三面被江、海、湖包围,又有海洋性气候的特点。2018年,全市平均气温17.7℃,日照1 809.2 h,降雨日124 d,降水量1 388.8 mm。

1.2 样品采集

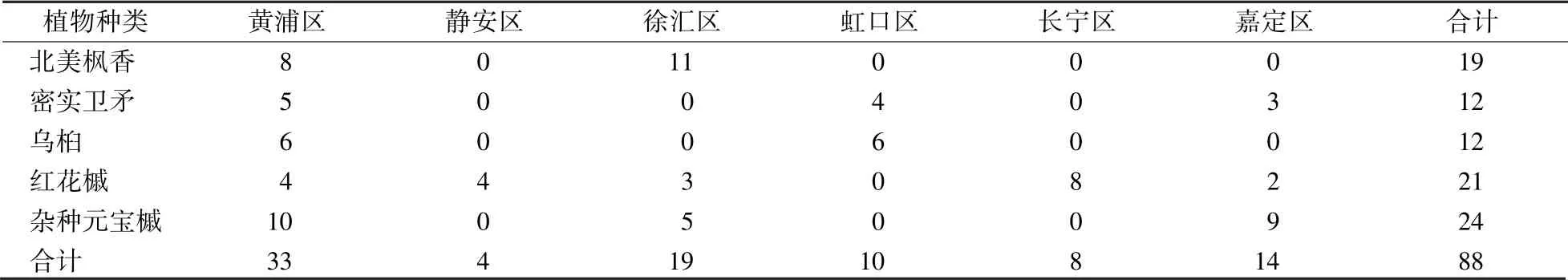

根据上海绿地中彩叶植物的种类、数量及分布特征,选择黄浦区、静安区、徐汇区、虹口区、长宁区和嘉定区6个行政区域的12个公园或公共绿地中数量较多的、比较典型的北美枫香(Liquidambar styraciflua)、密实卫矛(Euonymus alatus‘Compacta’)、乌桕[Sapium sebiferum(L.)Roxb.]、红花槭(Acer rubrumL.)和杂种元宝槭(Acer truncatum Bunge)5种彩叶植物为研究对象,采集植物中下层东、西、南、北4个方向的成熟叶片,同一采样点同种植物(2—5棵)的不同方位混合成一个混合样。采样时间为2018年10月1日—12月31日,根据叶片变色情况,分6次采样(叶片变色前2次、变色初期1次、变色中期2次、完全变色期1次),共采集22个样点88个混合样(表1)。叶片采集后立即放入冰盒中,带回实验室后立即用自来水和去离子水清洗干净、晾干,105℃杀青30 min,置于60℃烘箱中烘干(48 h),用玛瑙研磨机研磨过0.149 mm筛(整个过程避免使用金属工具),样品密封、干燥保存,备用。

表1 采样信息统计Table 1 Sampling information statistics

1.3 测定方法

植物叶片N含量采用双氧水-硫酸消解-凯氏定氮法测定;植物叶片Ca、K、S、Mg、P、Fe、B、Mn、Zn、Cu、Mo采用双氧水∕硝酸∕高氯酸体系消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定;以植物成分分析标准物质GBW07603(GSV-2)灌木枝作质控样。各项测定值均换算为植物干物质的元素总量。

1.4 数据处理

使用Excel 2007软件进行数据处理;使用SPSS 17.0软件对数据进行相关性及差异性分析。

2 结果与分析

2.1 5种彩叶植物叶片营养元素含量的基本特征

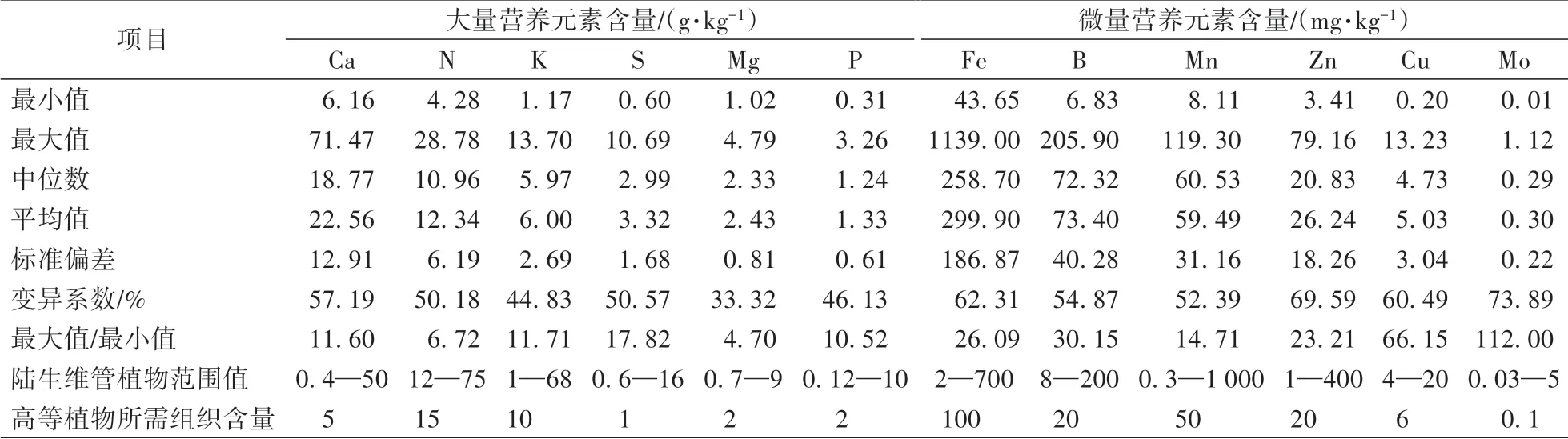

由表2可见,上海5种典型彩叶植物叶片12种营养元素的平均含量依次为Ca>N>K>S>Mg>P>Fe>B>Mn>Zn>Cu>Mo,属于Ca>K型;Ca和N的平均含量分别在10 g∕kg以上,K、S、Mg和P的平均含量为1—10 g∕kg,Fe的平均含量为100—1 000 mg∕kg,B、Mn、Zn和Cu的平均含量为10—100 mg∕kg,Mo的平均含量小于1 mg∕kg。

表2 上海5种典型彩叶植物叶片营养元素含量Table 2 Nutrient element content in leaves of 5 typical color-leaf plants in Shanghai

与陆生维管植物元素含量范围[17]比较,上海地区5种典型彩叶植物叶片12种营养元素均在正常范围内。与高等植物所需元素的合适组织含量[18]相比,N、Mg、Mn、Zn、Cu与高等植物所需元素的合适组织含量值接近,而K和P仅为1∕2左右,Ca为4.51倍,S为3.32倍,B为3.67倍,Fe为3.00倍,Mo为3.00倍。

2.2 5种彩叶植物叶片营养元素的变异特征

从变异系数来看(表2),从大到小的顺序为Mo>Zn>Fe>Cu>Ca>B>Mn>S>N>P>K>Mg,变异系数最高的Mo为73.89%,变异系数大于50%的有Mo、Zn、Fe、Cu、Ca、B、Mn、S、N,小于50%的有P、K和Mg。营养元素含量最大值与最小值的比值表征不同植物体内同种营养元素含量的差别大小,整体看来,不同植物间大量营养元素的差别较微量营养元素小,其中Ca、K、S、P相差10—20倍,N和Mg分别相差7倍和5倍;微量营养元素中差别最小的Mn相差了15倍,Fe、B、Zn相差20—30倍,Cu相差66倍,相差最多的Mo超过100倍。营养元素含量最大值与最小值的比值和变异系数具有变化特征基本一致的特点,说明不同植物虽然对这些营养元素的吸收具有一定特异性,但各营养元素的含量还是相对稳定的,且营养元素含量越高这种特点越明显。

2.3 不同种类彩叶植物叶片营养元素含量特征

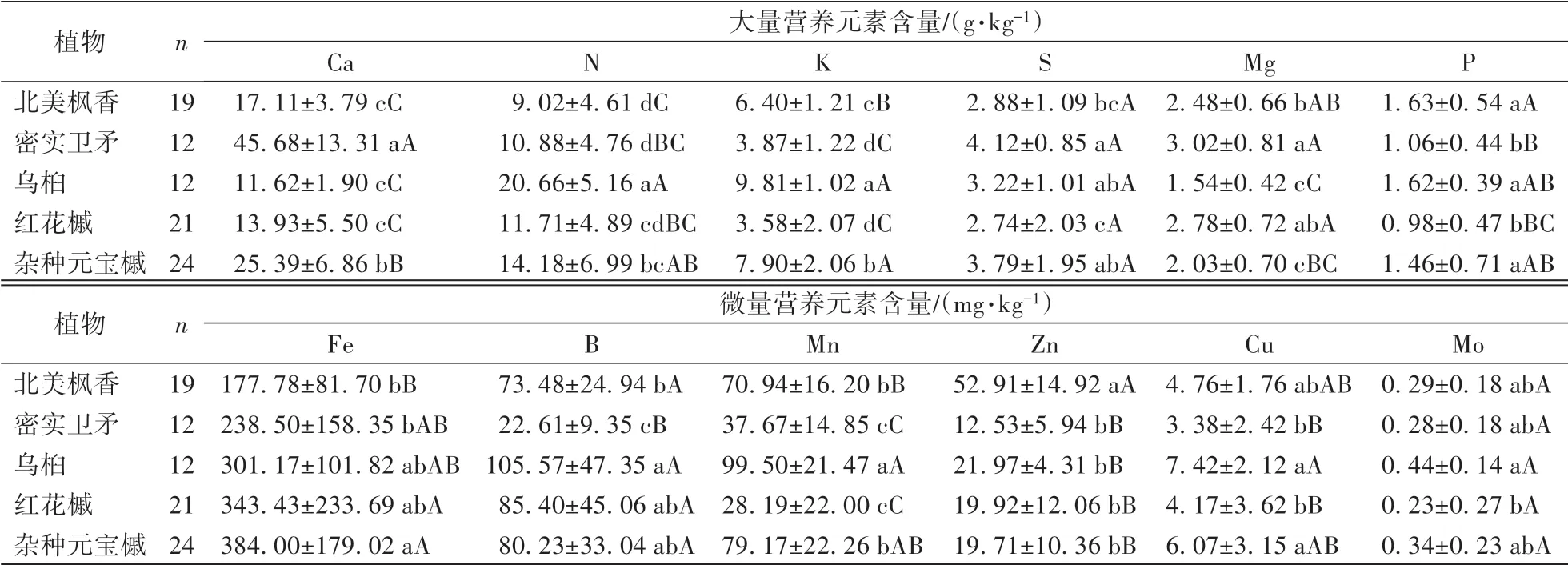

植物体内的营养元素含量由其植物学特性和生长环境共同决定。由于不同彩叶植物种类、生境的差异及综合因素影响,其叶片营养元素组成也有较大的差异。由表3可见,叶片Ca、N、K、S、Mg、P、Fe、B、Mn、Zn、Cu、Mo的含量在不同植物间差别较大。

表3 不同彩叶植物叶片营养元素含量Table 3 Nutrient element content in leaves of different color-leaf plants

2.3.1 大量营养元素

Ca:密实卫矛叶片的Ca含量最高,远高于其他4种植物,差异达到极显著水平,为含量第二高的杂种元宝槭的近2倍、含量最低的乌桕的近4倍;杂种元宝槭叶片的Ca含量也极显著高于其他3种植物,北美枫香、红花槭、乌桕3种植物叶片的Ca含量差异不显著,乌桕含量最低,不同个体乌桕叶片Ca含量差异较小。

N:乌桕叶片N含量高于其他4种植物,为红花槭、密实卫矛、北美枫香的近2倍,差异达极显著水平;杂种元宝槭叶片N含量显著高于密实卫矛,极显著高于北美枫香。

K:乌桕和杂种元宝槭叶片K含量高于北美枫香、密实卫矛、红花槭,差异达极显著水平;北美枫香叶片K含量极显著高于密实卫矛、红花槭,密实卫矛和红花槭之间无显著差异。

S:相对于其他大量营养营养元素,不同植物叶片的S含量差别较小,含量最高的密实卫矛仅为含量最低的红花槭的不到1.5倍;除密实卫矛显著高于北美枫香和红花槭外,其他植物间均无显著差异。

Mg:密实卫矛叶片Mg含量显著高于北美枫香,极显著高于杂种元宝槭和乌桕;红花槭叶片Mg含量极显著高于杂种元宝槭和乌桕;北美枫香叶片Mg含量显著高于杂种元宝槭,极显著高于乌桕。

P:北美枫香叶片P含量极显著高于密实卫矛和红花槭,乌桕、杂种元宝槭叶片P含量显著高于密实卫矛和红花槭。

2.3.2 微量营养元素

Fe:杂种元宝槭叶片Fe含量显著高于密实卫矛,极显著高于北美枫香。

B:密实卫矛叶片B含量极显著低于其他4种植物;乌桕叶片B含量显著高于北美枫香。

Mn:乌桕叶片Mn含量显著高于其他4种植物,与北美枫香、密实卫矛、红花槭达极显著水平;杂种元宝槭、北美枫香叶片Mn含量极显著高于密实卫矛和红花槭。

Zn:北美枫香叶片Zn含量极显著高于其他4种植物,其他4种植物叶片Zn含量无显著差异。

Cu:乌桕叶片Cu含量极显著高于红花槭和密实卫矛,杂种元宝槭叶片Cu含量显著高于红花槭和密实卫矛。

Mo:乌桕叶片Mo含量显著高于红花槭,其他4种植物叶片Mo含量无显著差异。

2.4 5种彩叶植物叶片营养元素含量之间的相关性分析

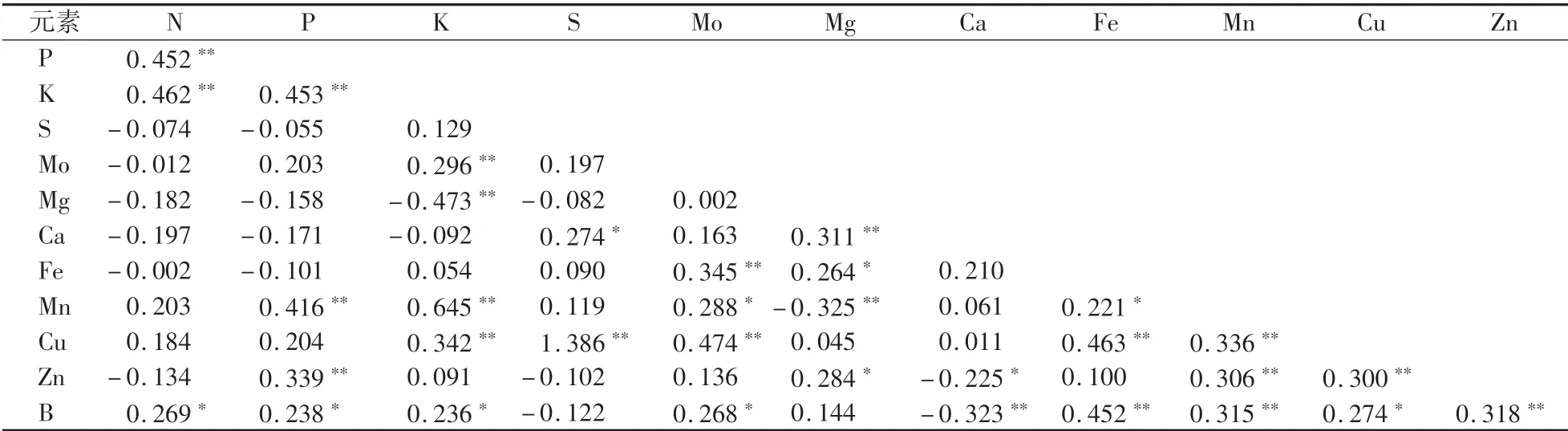

由表4可见,在66个营养元素对中,有11对营养元素相关显著,占总营养元素对数的1∕6;具有极显著相关的有22对,占总营养元素对数的1∕3;33对具有显著或极显著相关性的营养元素中29对为正相关,只有Mg和K、Mg和Mn、Ca和Zn、Ca和B这4对营养元素为负相关,表明这些营养元素对在吸收过程中存在相互促进或竞争、抑制的关系。

表4 5种彩叶植物叶片营养元素含量之间的相互关系Table 4 Relationship between leaf nutrient element content of 5 color-leaf plants

2.5 5种彩叶植物叶片变色过程中营养元素含量的变化情况

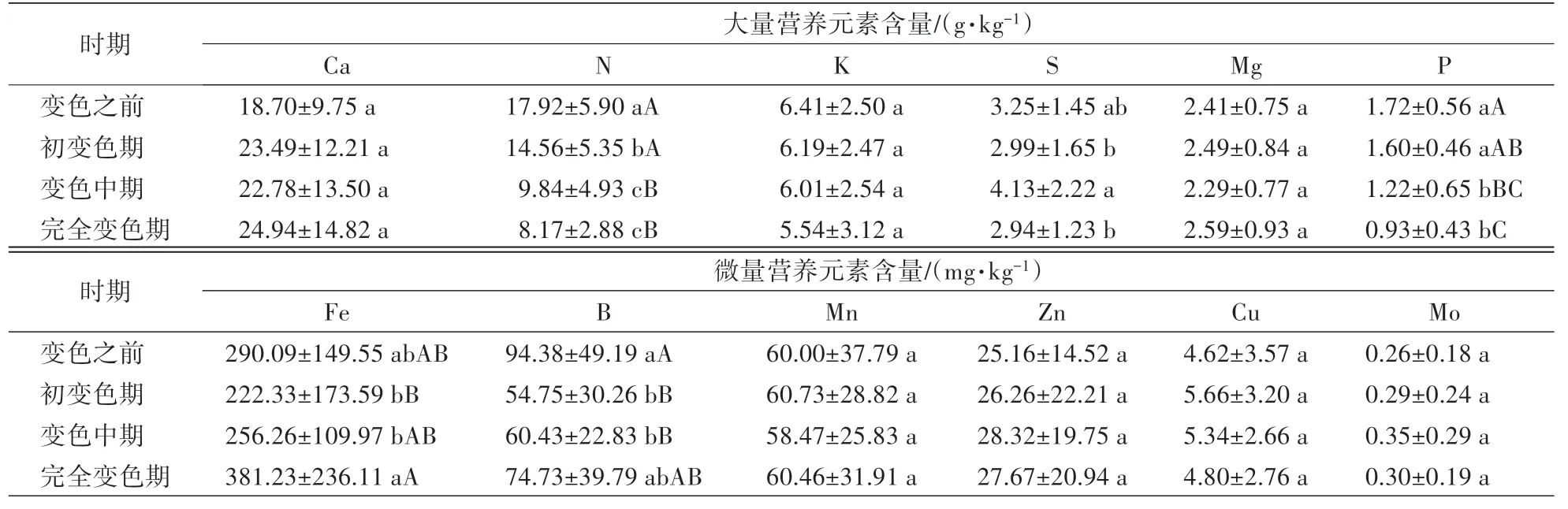

彩叶植物叶片变色的直接原因是叶绿素的减少和花青素的增加[3],而植物的营养元素是构成导致叶片变色的叶绿素和花青素的物质基础。对5种植物的变色之前(成熟叶片未发现变色)、初变色期(成熟叶片开始出现正常的稳定变色)、变色中期(叶片变色数量在1∕3—2∕3)、完全变色期(全部叶片变色超过2∕3)4个时期的叶片营养元素含量进行分析表明(表5):叶片N含量呈逐渐下降趋势,变色之前显著大于初变色期,初变色期显著大于变色中期和完全变色期,变色之前与后2个时期达极显著差异水平,变色的中后期N含量趋于稳定;叶片S含量从变色之前至完全变色期呈现降-升-降的趋势,变色中期含量最高,显著高于初变色期和完全变色期;叶片P含量呈现逐渐降低的趋势,变色之前和初变色期显著高于变色中期和完全变色期,初变色期与变色中期和完全变色期达极显著差异水平;叶片Fe含量呈先下降再上升的趋势,完全变色期含量最高,显著高于变色中期,并与初变色期达到极显著差异水平;叶片B含量呈先降低再升高的趋势,变色之前最高,极显著高于初变色期和变色中期;Ca、K、Mg、Mn、Zn、Cu、Mo含量无明显变化。

表5 5种彩叶植物叶片变色过程中营养元素含量情况Table 5 Nutrient element content in leaves of 5 color-leaf plants in the discoloration process

2.6 营养元素含量间的化学计量比值

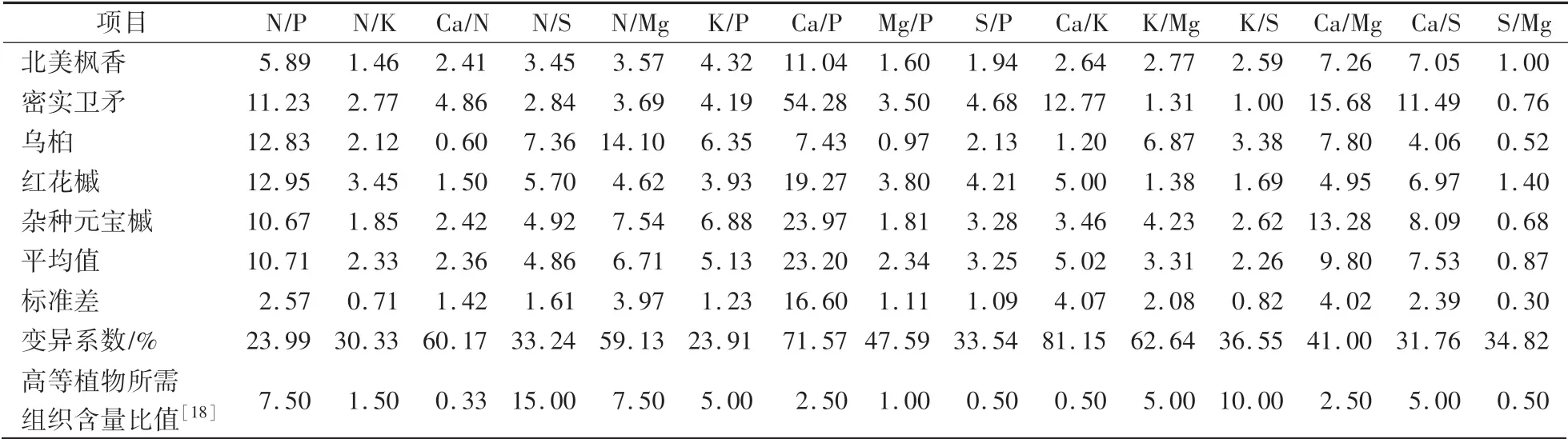

与单一营养元素含量相比,植物组织、器官营养元素含量比值[18]更能反映或指示环境变化,而叶片作为植物体中生长量及营养元素更新最为快速的器官之一,更能突出这一特点。对陆地生态系统的高等植物而言,N∕P比值大于16时,植物生长主要受P含量制约;N∕P比值小于14时,植物生长主要受N含量制约;而当N∕P比值在14—16时,植物生长受N与P含量单独或共同影响[19]。由表6可见,5种色叶植物的N∕P比值均小于14,均为受N制约型,特别是北美枫香,N∕P比值只有5.89。

表6 5种彩叶植物叶片中大量营养元素含量的比值Table 6 Ratios of of macroelement content in leaves of 5 color-leaf plants

由表6可知,与高等植物所需组织含量比值[18]比较,上海地区5种典型彩色叶植物叶片的N∕P、N∕K、Ca∕N、K∕P、Ca∕P、Mg∕P、S∕P、Ca∕K、Ca∕Mg、Ca∕S、S∕Mg等11对营养元素比值均高于高等植物所需组织含量比值,其中高出10倍的有Ca∕K;高5—10倍的有Ca∕N、Ca∕P、S∕P;高出2倍的有Mg∕P和Ca∕Mg。而N∕S、N∕Mg、K∕Mg、K∕S等4对营养元素比均低于高等植物所需组织含量比值,其中N∕S、K∕Mg比值均不到高等植物所需组织含量比值的1∕3。从N∕S、N∕Mg低于高等植物所需组织含量比值、Ca∕N高于高等植物所需组织含量比值可见,相对S、Mg、Ca而言,植物叶片中比较缺N元素,而N元素相对K充足;5对P元素对应比值(N∕P、K∕P、Ca∕P、Mg∕P、S∕P)均大于高等植物所需组织含量比值,相对N、K、Ca、Mg、S 5种元素,P比较缺乏;N∕K、Ca∕K高于高等植物所需组织含量比值,而K∕Mg和K∕S低于高等植物所需组织含量比值,可见K元素相对N、Ca、Mg、S缺乏,相对P充足;Ca∕N、Ca∕P、Ca∕K、Ca∕Mg、Ca∕S等5对元素对均高于高等植物所需组织含量比值,可见Ca元素相对N、P、K、Mg、S元素比较充足;N∕Mg、K∕Mg比值低于高等植物所需组织含量比值,而Ca∕Mg、S∕Mg、Mg∕P高于高等植物所需组织含量比值,可见Mg元素相对N、P、K充足,相对Ca、S元素缺乏;N∕S、K∕S比值低于高等植物所需组织含量比值,而S∕P、S∕Mg、Ca∕S高于高等植物所需组织含量比值,可见S元素相对N、P、K、Mg充足,相对Ca元素缺乏。上海5种典型彩叶植物叶片6种大量营养元素的相对丰缺顺序为Ca>S>Mg>N>K>P,体现了N、K、P供应不足,Ca、S、Mg供应相对充足的环境特征。

3 结论与讨论

3.1 上海典型彩叶植物叶片营养元素基本特征

5种彩叶植物叶片营养元素平均含量大小为Ca>N>K>S>Mg>P>Fe>B>Mn>Zn>Cu>Mo,叶片N、K、P、Cu含量小于高等植物所需组织含量,Ca含量为高等植物所需组织含量的4倍。上海5种典型彩色叶植物叶片营养元素含量的特征,除与植物本身的生物学特性有关外,还与上海碳酸钙沉积的冲积成土有关,即城市绿地土壤中Ca、K、Cu含量丰富,N、P含量比较缺乏[20],而土壤偏碱性(pH 8.37),此酸碱度下营养元素的可用性Ca远高于K、Cu[18]。

密实卫矛叶片的Ca、S、Mg含量明显高于其他4种植物,可能与密实卫矛为灌木、其他4种植物为乔木有关,这与秦海等[10]对中国660种陆生植物的研究一致;乌桕叶片的N、K、B、Mn、Cu、Mo含量较其他4种植物高,且除了B外的其他11种营养元素含量的变异性也明显小于其他4种植物,可能原因是乌桕为上海的乡土树种,已与上海的环境特别是土壤环境达到平衡,而其他4个树种均为外地引种,在上海特殊生境下的生长时间短,不同个体对生境的微小差异反映较为灵敏。

3.2 上海典型彩叶植物叶片营养元素之间的相互关系

植物营养元素的相对丰度控制着生态系统的营养元素循环和能量流动,植物体内的正常代谢要求各营养元素按一定的比例关系吸收利用,并在体内保持相对平衡,而营养元素供应过量或不足以及气候的差异均有可能会改变这种平衡,为了适应环境的变化,植物具有可伸缩性地调整营养元素化学计量比值变化的能力[14,21-22]。

3.2.1 上海典型彩叶植物组织中的部分营养元素高度相关

在12个营养元素组成的66个营养元素对中,1∕6具有显著相关性,1∕3具有极显著相关性,营养元素间的相关性比例远高于其他学者对同一区域内其他植物的分析[23-25],进一步说明上海城市绿地这一特殊立地条件下的彩色叶植物类型具有较为一致的化学计量学和生物地理化学特性。

3.2.2 上海典型彩叶植物叶片中的营养元素相对含量反应其养分供给情况

植物的正常生理活动需要其器官组织中保持充足的必需营养元素及合适的营养元素比例,只有在合适的化学计量比值状态下,植物才能正常地生长发育和繁殖[11]。上海典型彩叶植物叶片营养元素含量反应N、K、P供应不足而Ca、S、Mg供应相对过量,N、P、Ca、Mg的供应特征与方海兰等[26]和周建强等[20]对上海绿地土壤质量调查的Ca和Mg含量充足、N和P含量较低结果一致;而K和S与之相反,原因是植物对K和Mg的吸收存在拮抗作用,在高Mg含量的情况下,高含量的K反而会抑制植物对K的吸收,导致叶片K含量降低,这与丁玉川[27]对水稻的研究结果一致;而植物叶片的S含量与土壤中的S含量表现不一致可能与叶片能够从空气中获取硫元素有关,测土配方施肥时应充分考虑。

3.3 影响彩叶植物变色的营养元素初探

彩叶植物叶片呈现非绿色的直接原因是叶片中的色素种类和比例发生变化[28]。植物营养元素是组成这些色素的基础,营养元素的转移及变化是引起和导致色素种类和比例变化的根本或直接原因,因此,对植物叶片变色过程中营养元素含量变化的研究和分析,是研究叶色变化及呈现机理的基础并具有重要作用。上海典型彩叶植物变色过程中N、S、P、Fe和B有明显的变化,这些营养元素含量与彩叶植物的变色密切相关,通过在彩叶植物生长的某一时期增加或减少这些营养元素含量,可人为调控其颜色、变色时间以及挂叶时间。

3.4 基于彩叶植物叶片营养元素营养诊断的意义

植物叶片营养诊断及施肥技术在农业及经济林方面的研究较多,并针对不同区域的单一作物都做了详细的研究,制订了相关的营养诊断及配方施肥策略[27]。但对于园林植物这一“非经济产出”植物鲜见相关报道,相关的施肥、养护基本还是基于经验和感官判断。由于彩叶植物具有对特征营养元素敏感的特征,如何建立一套彩叶植物相关的营养诊断方案及技术指标,量化、精准化和更有针对性的施肥养护对其更为有效,同时也是园林植物研究的重要方向。

本研究初步了解了上海绿地中几种典型彩叶植物叶片营养元素的化学计量学特征,如何确定某一彩叶植物关键营养元素的诊断时期、方式(诊断部位)、阈值以及色彩多样化、挂叶时间延长等还需进一步深入研究和探讨。