无厚入有间:论米芾的道家气质及其困境

周一凡

【内容摘要】米芾曾提出自己处世的方针,即“庖丁解牛刀,无厚入有间。以此交世故,了不见后患。”在北宋党争的政治背景下,米芾采取的是“不入党与”的策略,游走于新、旧两党之间。然而米芾以道家处世,与宋代崇尚儒学的风气格格不入,且其所表现出的亲附权相蔡京等事迹,又难免被指摘为无特操之士。这是米芾的困境,也是和米芾一样在北宋新旧党争相互倾轧下,挣扎谋生的小人物的共同困境。

【关键词】米芾;道家;新旧党争;北宋书法

米芾出生于武将世家,其父米光辅在宋初太祖“欲武臣读书”的影响下,方才“亲儒嗜学”,但这似乎对米芾并没有太大影响。蔡肇《故南宫舍人米公墓志》谓米芾:“自其曾高以上,多以武干官显。父光辅,始亲儒嗜学。公生秀颖,六岁日读律诗百首,一再过目辄背诵。稍长,博记洽闻,于书务通大略,不喜从科举学。议论断以己意,其说踔厉,世儒不能屈也。”[1]米芾虽有过目不忘之才,但从小便“不喜从科举学”,对儒家经典并不感兴趣,而所发议论,以至当世儒者亦不能屈之。

米芾还提出了以道家处世的人生策略,即:“庖丁解牛刀,无厚入有间。以此交世故,了不见后患。”[2]前句出自道家经典,《老子》曰:“天下之至柔,驰骋天下之至坚,无有入无间,吾是以知无为之有益。”[3]《庄子·养生主》云:“彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣。”[4]庖丁以刀刃解牛,正如人游于天地之间。庖丁解牛之刀历十九年,所解牛数千,而“刀刃若新发于硎”,皆因庖丁能够顺从牛身上的自然结构,人在复杂的社会中若期望与物无伤,则也需要顺任物之自然而旷达自适。米芾将道家的理论运用到人生处世当中,并期望“以此交世故,了不见后患”。

一、汲汲功名一老儒:米芾眼中的杜甫

米芾对儒家的态度我们可以从他对“诗圣”杜甫的评价中窥见一斑,米芾的《画史》开篇即借杜甫《观薛稷少保书画壁》一诗发出议论。杜诗云:“少保有古风,得之陕郊篇。惜哉功名忤,但见书画传。”薛少保是唐代书画家薛稷,其书法与欧阳询、虞世南、褚遂良并称为“初唐四家”,亦善丹青,尤精于画鹤。薛稷虽以书画名世,但因受政治上的牵连,最终坐罪赐死,未能建立更大的功业。因此杜甫为薛稷求取功名之路不顺,仅以翰墨丹青之能留名后世而感到可惜。这样的思想一再被表达于杜诗之中,如杜甫有诗云:“文章一小技,于道未为尊。”[5]“名岂文章著,官应老病休。”[6]可见,杜甫在此完全是站在儒家的立场上表达对薛稷的同情。然而米芾却对此有不同的意见,认为杜甫是区区老儒之见。他批评道:

甫老儒,汲汲于功名,岂不知固有时命,殆是平生寂寥所慕。嗟乎!五王之功业,寻为女子笑;而少保之笔精墨妙,摹印亦广,石泐则重刻,绢破则重补,又假以行者,何可数也?然则才子鉴士,宝钿瑞锦,缫袭数十,以为珍玩,回视五王之炜炜,皆糠秕埃壒,奚足道哉!虽孺子知其不逮少保远甚。[7]

所谓“五王之功业”,即指武周神龙元年(705)张柬之、敬晖等五人发动政变,复辟李唐,五人皆以功得封郡王,神龙政变也因此又称“五王政变”。在儒家“三不朽”的价值体系中,“五王之功业”属于不朽之功,然而在米芾看来,书画已经可以同“三不朽”并提,甚至比建立功名更能流芳百世。所谓“少保之笔精墨妙,摹印亦广,石泐则重刻,绢破则重补”,而“五王之功业,寻为女子笑”。薛稷的书画“才子鉴士,宝钿瑞锦,缫袭数十,以为珍玩”,而“回视五王之炜炜,皆糠秕埃壒,奚足道哉”!《画史》序中的这番言论在当时可谓石破天惊,因为它表面上是就杜甫一人所发,认为他“汲汲于功名”,其实矛头直指的是整个儒家传统的价值体系。

接着,米芾又说:“余平生嗜此,老矣,此外无足为者。尝作诗云:‘棐几延毛子,明窗馆墨卿。功名皆一戏,未觉负平生。九原不可作,漫呼杜老曰:‘杜二酹汝一卮酒,愧汝在不能从我游也。”[8]“功名皆一戏,未觉负平生”显然是将杜诗中“白头趋幕府,深觉负平生”一句反其意而用之。[9]历代注杜诸家对此句有不同阐释,潘德舆在杜诗中读出了“方若有不屑俯就之意”[10],而朱鹤龄则曰:“老趋幕府,不得遂其立朝素志,故云深负。”[11]“负平生”是杜甫的常用語,如“出门搔白首,若负平生志”[12],“沧溟服衰谢,朱绂负平生”[13]。因此朱说似更接近本义。米芾在此一反杜甫之意,提出“功名皆一戏,未觉负生平”。细读《米芾集》,可以发现这种以功名为戏的思想不止一次地出现在他的诗中:

辽海未须顾蝼蚁,仰霄孤唳留清耳。从容雅步在庭除,浩荡闲心存万里。乘轩未失入佳谈,写真不妄传诗史。好艺心灵自不凡,臭秽功名皆一戏。(《题苏之孟家薛稷二鹤》)[14]

……徐生小黠辨茅檐,不道天真难力致。晩薄功名归一戏,一奁尤胜三公贵。牡丹不语人能醉,墨光觉胜朱铅媚。与身俱生无术治,又染膏肓刘巨济。(《龙真行为天章待制林公跋书云秘府右军书一卷有一龙形真字印故作》)[15]

棐几延毛子,明窗馆墨卿。功名皆一戏,未觉了生平。(《题所得蒋氏帖》)[16]

比起杜甫,米芾的气质无疑与李白更为接近,其“襄阳字”也常被与“太白诗”相比拟。宋人有诗云:“世人竞写襄阳字,政似云师太白诗。才匪若人宁躐等,自颠自醉只成痴。”[17]米芾爱穿唐代服饰,有人形容他是“衣冠唐制度,人物晋风流”[18],“冠服用唐规制,所至人聚观之,视其眉宇轩然,进趋襜如,音吐鸿畅,虽不识者,知其为米元章也”[19]。米芾这种洒落不羁的魏晋风度,即便是作为理学家的刘因也十分欣赏,他称赞米芾:“书家豪猛见世变,寥寥钟鼎今几尘。古人胸次无滞迹,意外萧散余天真。爱书爱画即欲死,狂绝俗绝无此人。”但最后刘因也不忘了回到儒家的立场告诫大家:“臭秽功名皆一戏,渠言夸矣君勿闻。”[20]米芾的言论在他看来显然是过于激进了。

二、“游”:游于旧、新党之间

庄子曾以舟设喻,认为以空船触他人之船,即使再心胸狭隘的人也不会生气,同样,“人能虚己以游世,其孰能害之”[21]。处世艰难,人于其中无所逃遁,但若能做到虚己无心,则庶几可以远祸。米芾深谙庄子哲学,他在给吕大防的诗中就表明了自己的政治立场:“简直抱一气,代理夫何言。有志隆宋业,无心崇党偏。”[22]

米芾将这样的道家处世理想付诸于行动,这从他与王安石、苏轼的交往事迹中可以得到印证。明代胡应麟尝谓:“宋世人才之盛,亡出庆历、熙宁间,大都尽入欧、苏、王三氏门下。今略记其灼然者,鲁直自为江西初祖矣。”[23]他将北宋文人分为欧阳修友人及门生、苏轼友人及门生与王安石友人及门生六类,米芾属于“与子瞻善者”,即苏轼的友人,而非弟子。这也正如米芾自己所言:“元丰中至金陵,识王介甫。过黄州,识苏子瞻。皆不执弟子礼,特敬前辈而已。”[24]米芾对于王安石与苏轼这两位当时政坛与文坛的领袖,皆以前辈敬之,而不执弟子之礼。

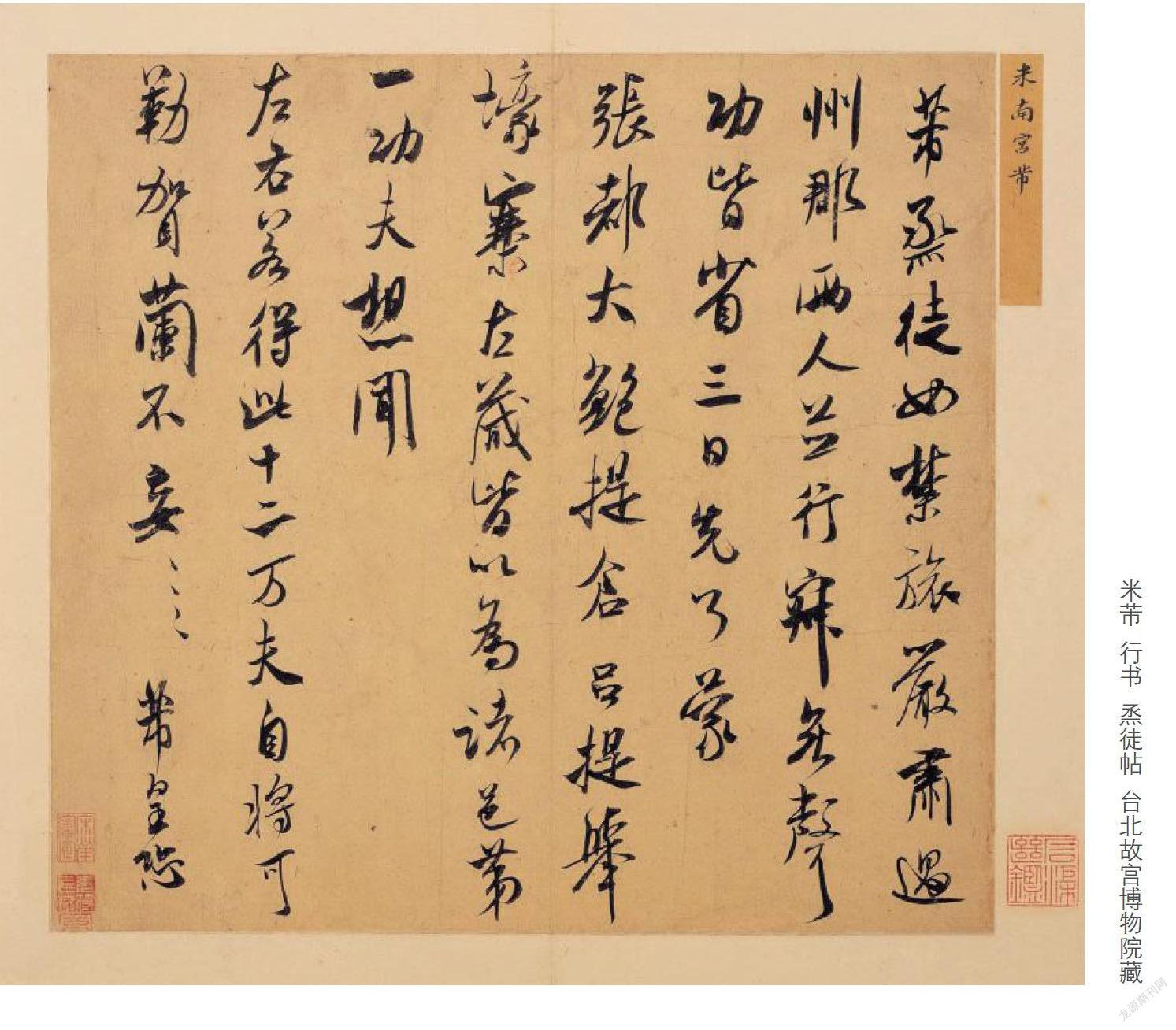

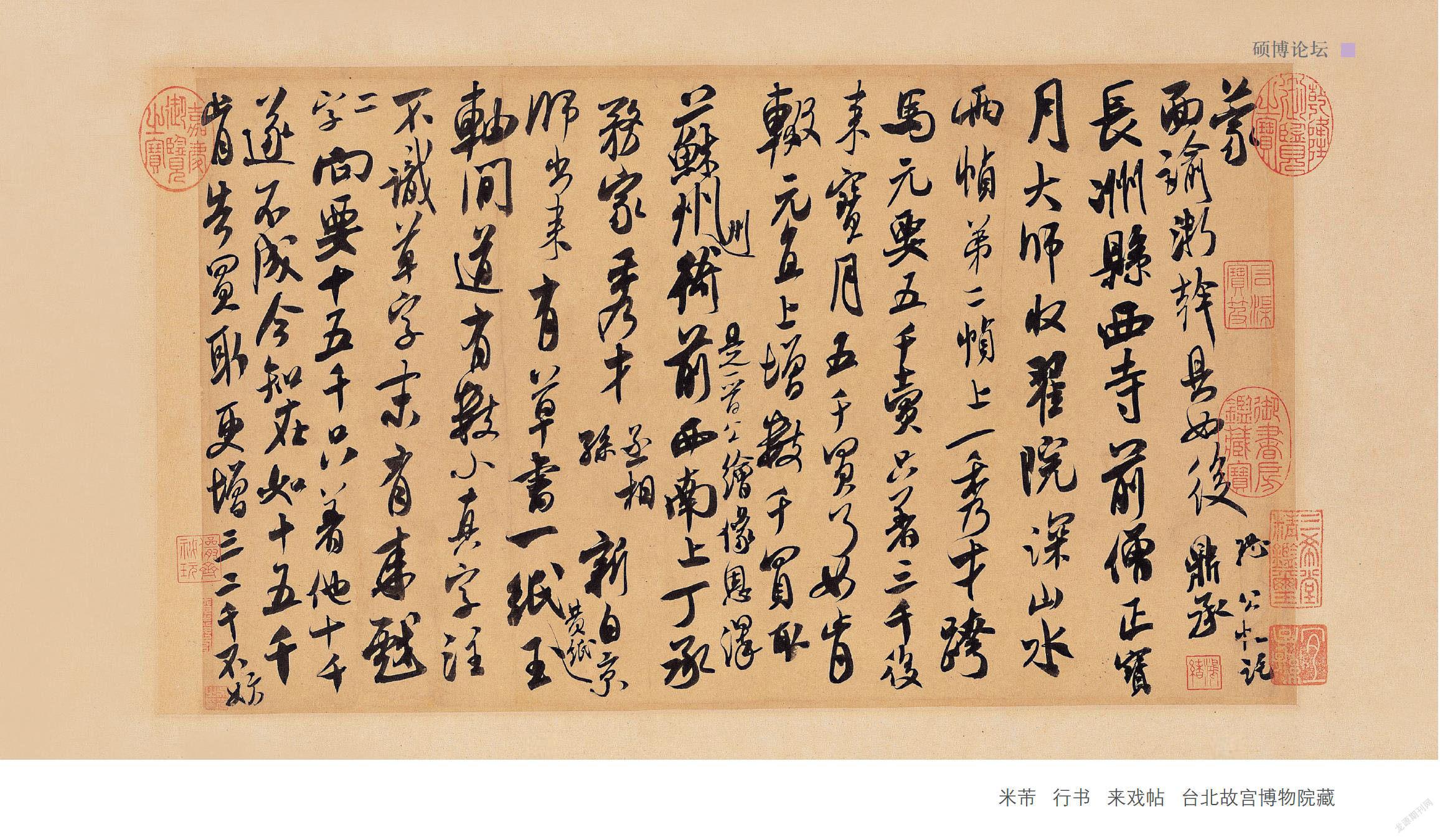

元丰五年(1082),米芾初谒苏轼于黄州。米芾《画史》云:“苏轼子瞻作墨竹,从地一直起至顶。……吾自湖南从事过黄州,初见公。”[25]米芾在黄州接受苏轼“专学晋人”的建议,自此书艺日臻精熟。《苏轼文集》所收与米芾二十八通信札,是记录苏轼与米芾交往的珍贵材料,也是二人间真挚情谊的见证。其中苏轼于建中靖国元年(1101)六月北归途中写给米芾的一封信,最能体现他对米芾的赏识:“岭海八年,亲友旷绝,亦未尝关念。独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝俗之文,超妙入神之字,何时见之,以洗我积年瘴毒耶!今真见之矣,余无足言者。”[26]苏轼北归途中发病,米芾时至看望,还曾冒热携麦门冬饮子前往侍疾。苏轼故去,米芾作《苏东坡挽诗五首》,其中诗云:“道如韩子频离世,文比欧公复并年。我不衔恩畏清议,束刍难致泪潸然。”[27]款款深情,溢于言表。

米芾与王安石的交情始于元丰六年(1083),此时王安石已退居南京。时人记载:

荆公得元章诗笔,爱之而未见其人。后从辟金陵幕下,既到,而所主者去,遂不复就职。荆公奇之,挽不可留。后亲作行笔,录近诗凡二十余篇寄之,字画与常所见不类,几与晋人不辨。顷见此字,乃知荆公未尝不学书也。元章怀旧恋知,故过其坟,为之形容,读其诗可得其意也。[28]

王安石书法学杨凝式,人皆不能识,米芾独能道出其渊源。他在《书史》中回忆道:“杨凝式,字景度,书天真烂熳,纵逸类颜鲁公《争坐位帖》。……王安石少尝学之,人不知也。元丰六年,余始识荆公于钟山,语及此,公大赏,叹曰‘无人知之。其后与余书简,皆此等字。”[29]米芾不仅文才颇见赏于荆公,其慧眼识书的能力也大为王安石赞叹,引为知音。王安石过世后,米芾感念知遇之恩,“过其坟,为之形容”,可见米芾待前辈之情真意切。

米芾自己采取“不入党与”的政治策略,所交也多是游走于新旧两党之间的文人。胡应麟列王安石门生有:“郭功父、王逢原、蔡天启、贺方回、龙太初、刘巨济、叶致远二弟一子,俱才隽知名。”[30]这里的蔡天启(蔡肇)、贺方回(贺铸)、刘巨济(刘泾)都是米芾的至交好友。蔡肇与米芾相交于同谒王安石时,他在为米芾所撰墓志中追忆:“余元丰初谒荆国王文公于金陵,公以诗篇贽见。文公于人材少所许可,摘取佳句書之便面。余由是始识公,故为之铭。”[31]米芾的朋友们虽多属王门,但他们与苏轼及苏门文人亦有深入往来,如蔡肇“初事王安石,见器重。又从苏轼游,声誉益显”[32];刘泾“举进士,王安石荐其才,召见,除经义所检讨”[33];“笃志于学,文辞奇伟。早登苏子瞻之门,晚受知于蔡京,除太学博士”[34];贺铸早年因门荫入仕,但所任皆闲差,元祐七年(1092)经苏轼等人推荐才由武职改入文阶,为承直郎。[35]可见,采取游走权门的处世方针,是当时很多下层文士的共同选择。

三、米芾道家处世的困境

米芾和他的朋友们多游走权贵之门,徘徊于旧、新党之间,希望得到两方的庇护,但这种方式恐怕很难行得通,如《东都事略》云:“刘泾为文,务为奇怪语。好进取,多为人排斥,屡踬不伸。”[36]米芾也遭遇了同样的困境,《宋史》记载他“不能与世俯仰,故从仕数困”[37]。可见“不入党与”的策略在当时未必行之有效。推究其原因有三。

(一)北宋崇尚儒学,排诋佛老

唐末五代士气衰颓,为救此弊,北宋士人普遍崇尚儒学,“一时士大夫矫厉尚风节,自仲淹倡之”[38]。范仲淹、韩琦等庆历名臣“先天下之忧而忧”,以天下为己任,“士大夫忠义之气,至于五季,变化殆尽。……真、仁之世,田锡、王禹偁、范仲淹、欧阳修、唐介诸贤,以直言谠论倡于朝,于是中外缙绅知以名节相高,廉耻相尚,尽去五季之陋矣”[39]。陈寅恪先生也感叹:“(欧阳修)贬斥势利,尊崇气节,遂一匡五代之浇漓,返之淳正。故天水一朝之文化,竟为我民族遗留之瑰宝。”[40]

在学术上,有胡瑗、孙复、石介提倡“以仁义礼乐为学”,开宋代理学之先河。其排诋佛老,可谓不遗余力,孙复《儒辱》谓:“佛、老之徒,横乎中国。”[41]石介《怪说》云:“释、老之为怪也,千有余年矣。”[42]北宋士大夫多出身寒微,他们只有通过研习儒家典籍,经过科举的层层选拔才能逐步走向政治权力的中心。因此,先哲圣贤之言,这些信仰儒家的士大夫们早已烂熟于心,也自然成为他们共同遵循的道德标准。而在这样以儒家忠义气节相砥砺的政治风尚下,米芾欲以道家处世,显然有些不合时宜。

(二)出身冗浊

《宋史》载米芾“以母侍宣仁后藩邸旧恩,补浛光尉”[43]。米芾的母亲曾侍奉英宗高皇后,为其接生哺乳,米芾也借此顺利步入仕途。然而米芾母亲这样的身份在宋代似乎并不光彩,给米芾带来的影响也是他始终欲摆脱而不得的。有记载云:

润州火,爇尽室庐。惟存李卫公塔、米元章庵。元章喜题塔云:“神护卫公塔,天留米老庵。”有轻薄子于“塔”“庵”二字上添注“爷”“娘”二字,元章见之大骂。轻薄子再于“塔”“庵”二字下添注“飒”“糟”二字,盖元章母尝乳哺宫中,故云。[44]

米芾不但由于出身受到“轻薄子”的嘲弄,甚至还因此丢了官:

崇宁四年,米元章为礼部员外郎,言章云:“倾邪险怪,诡诈不情。敢为奇言异行,以欺惑愚众。怪诞之事,天下传以为笑,人皆目之以颠。仪曹春官之属,士人观望则效之地。今芾出身冗浊,冒玷兹选,无以训示四方。”有旨罢,差知淮阳军。其曰“出身冗浊”者,以其亲故也。[45]

在宋代的官僚体制中,士人若不参加科举考试,即使是以恩荫入仕,也很可能终生沉沦下僚,难以跻身上层官僚集团。米芾曾官至礼部员外郎,却终因“出身冗浊”遭到弹劾。相传米芾一生“好洁成癖”,这是否正是对自己“出身冗浊”的一种无言反抗呢?

(三)谄媚蔡京

如果说北宋崇尚儒学、排诋佛老的风气和米芾的出身是他自己无法选择的客观原因,那么米芾因主动攀附蔡京而受宠一事,则很难逃脱后人的指责,这也被记录在时人的笔记中:

米元章尝谓蔡元长:“后当为相,慎勿忘微时交。”蔡既大拜,乃引舟入都,时吴安中守宿,欲留数日,米谢以诗曰:“肉眼通神四十年,侯门拖袖气如烟。符离径过无行李,西入皇都索相钱。”至国门,乃用外方先状抵蔡,其略云:“右芾辄将老眼来看太平。”蔡喜之,寻除书学博士,擢南宫外郎。[46]

米芾还曾倚仗蔡京位高权重,欺凌大漕张励:

米元章崇宁初为江、淮制置发运司勾当直达纲运,置司真州。大漕张励深道见其滑稽玩世,不能俯仰顺时,深不乐之,每加形迹,元章甚不能堪。会蔡元长拜相,元章知己也,走私仆诉于元长,乞于衔位中削去所带“制置发运司”五字,仍降旨请给序位人从并同监司。元长悉从之,遣仆持人敕命以来。元章既得之,闭户自书新刺,凌晨拜命毕,呵殿径入谒,直抵张之厅事。张惊愕莫测,及展刺,即讲钧敌之礼,始知所以。既退,愤然语坐客云:“米元章一生证候,今日乃使着矣。”[47]

曾布当权时与蔡京不和,米芾连忙去信申明,同蔡京撇清关系。而曾布南迁,蔡京得势后,米芾又旋即投靠蔡京。王明清记载:

建中初,曾文肃秉轴,与蔡元长兄弟为敌。有当时文士与文肃启,略云:“扁舟去国,颂声惟在于曾门;策杖还朝,足迹不登于蔡氏。”明年,文肃南迁,元度当国,即更其语以献曰:“幅巾还朝,舆颂咸归于蔡氏;扁舟去国,片言不及于曾门。”士大夫不足养如此。(老亲云:“米元章。”)[48]

米芾为了迎合权贵,可谓极尽溜须拍马之能事,王明清因此认为“士大夫不足养如此”。足见米芾作为士大夫的操守,是深深为当时人所质疑的。孔子在《论语》中区分了君子、小人之德:“君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。”[49]如此“墙头草”的行为,不仅为当时士人所不耻,还深深被后世人诟病,清人孙承泽就对米芾提出批评:

传世者米书多,苏书少,盖以当时党禁,人不敢收苏氏文字,存者多付之水火。今之行世者,皆烬余也。……然公书一至南渡,已重如拱璧,宁待五百年哉!黄涪翁曰:“子瞻书为当代第一,为其挟以文章忠义之气耳。”此真知公者也。涪翁因公远谪,濒死不悔。米元章初借公以成名,既而背之,号于人曰:“在苏黄之间,自恃其才,不入党与。”视涪翁有余愧矣。[50]

孙承泽认为,米芾早年借苏轼提携赏识而成名,却不像黄庭坚那样终生追随苏轼,反背信弃义,投靠蔡京。明代经学家孙绪更将米芾与谄媚贾似道的诗人方回一起,视为“文人无行”的典型。[51]

米芾曾经自诩的“不入党与”,由此看来他无疑是违背了自己的初衷。他似乎忘了庄子曾借蘧伯玉之口发出的告诫:“戒之,慎之,正汝身也哉!形莫若就,心莫若和。虽然,之二者有患。就不欲入,和不欲出。形就而入,且为颠为灭,为崩为蹶。心和而出,且为声为名,为妖为孽。”[52]庄子意在使人们外表示以亲附之形,内心寓以和顺之意,然而如果不慎“形就而入”“心和而出”,则颠败毁灭,祸患无穷。因此我们可以看到,米芾当时与世难谐、“从仕数困”,这其实与他自己的选择不无关系。

结语

米芾虽号称以道家处世,自信“以此交世故,了不见后患”,然其所表现出的亲附权相蔡京等事迹,又难免被指摘为无特操之士。这是米芾的困境,也是和米芾一样在北宋新、旧两党相互倾轧下,挣扎谋生的小人物的共同困境。在写于晚年的两首词中,我们可以窥见米芾当时的心境:

平生真赏,纸上龙蛇三五丈。富贵功名,老境谁堪宠辱惊。寸心谁语,只有当年袁与许。归到寥阳,玉简霞衣侍帝旁。[53](《减字木兰花》)

莘野寥寥,渭滨漠漠情何限。万重堆案,懒更重经眼。儿辈休惊,头上霜华满。功名晚,水云萧散,漫就驿亭看。[54](《点绛唇》)

“富贵功名,老境谁堪宠辱惊”,道出米芾历尽宦海沉浮后的萧索心绪,《老子》曰:“宠辱若惊,贵大患若身。何谓宠辱若惊?宠为下,得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。”[55]我们常常看到米芾像未谙世事的稚子,笨拙地在这浑浊的世界里浮沉,也许只有书法才是他真正的栖居之所,因为唯独在这里,黑白才显得如此分明。

注释:

[1][31]米芾.宝晋山林集拾遗[G]//图书馆古籍珍本丛刊89集部·宋别集类.北京:书目文献出版社,1990:166,167.

[2][14][15][16][22][27][53][54]米芾.宝晋英光集[G]//王云五,主编.丛书集成初编第1932册.上海:商务印书馆,1932:19,14,21,31,9—10,24,40,40.

[3][55]王弼.老子道德经注[M].北京:中华书局,2011:123,32.

[4][21][52]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,2013:112,598,152.

[5][6][9][11][12][13]杜甫,撰.仇兆鳌,注.杜诗详注[M].北京:中华书局,1979:1315,1486,1201,1201,674,1421.

[7][8][25]米芾.畫史[G]//卢辅圣,主编.中国书画全书第一册.上海:上海书画出版社,2000:978,978,982—983.

[10]潘德舆.养一斋李杜诗话[G]//郭绍虞编选.清诗话续编.上海:上海古籍出版社,1983:2211.

[17]赵蕃.淳熙稿[G]//影印文渊阁四库全书第1155册.台北:台湾商务印书馆,2008:277.

[18]内院奉敕撰.宣和画谱[G]//卢辅圣主编.中国书画全书第二册.上海:上海书画出版社,1993:36.

[19][47][48]王明清.挥尘后录[G]//上海师范大学古籍整理研究所.全宋笔记第六编第一册.郑州:大象出版社,2013:180,179—180,177.

[20]刘因.静修集[G]//影印文渊阁四库全书第1198册.台北:台湾商务印书馆,2008:634.

[23][30]胡應麟.诗薮[M].北京:中华书局,1962:307.

[24]曾敏行.独醒杂志[G]//王云五,主编.丛书集成初编第2775册.上海:商务印书馆,1937:39.

[26]苏轼.苏轼文集[M].北京:中华书局,1986:1783.

[28]李之仪.姑溪居士文集[G]//王云五,主编.丛书集成初编第1937册.上海:商务印书馆,1935:307.

[29]米芾.书史[G]//卢辅圣,主编.中国书画全书第一册.上海:上海书画出版社,1993:970.

[32][33][37][38][39][43]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977:13120—13121,13104,13124,10268,13149,13123.

[34]晁公武.郡斋读书志校证[M].上海:上海古籍出版社,2011:474.

[35]贺铸.庆湖遗老诗集[G]//影印文渊阁四库全书第1123册.台北:台湾商务印书馆,2008:294.

[36]王称.东都事略[G]//影印文渊阁四库全书第382册.台北:台湾商务印书馆,2008:762.

[40]陈寅恪.寒柳堂集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:182.

[41]孙复.儒辱[G]//四川大学古籍整理研究所.全宋文第19册.上海:上海辞书出版社,2006:309.

[42]石介.徂徕石先生文集[M].北京:中华书局,1984:61.

[44]杨万里.诚斋诗话[G]//吴文治,主编.宋诗话全编第6册.南京:江苏古籍出版社,1998:5940.

[45]吴曾.能改斋漫录[G]//上海师范大学古籍整理研究所.全宋笔记第五编第四册.郑州:大象出版社,2012:99—100.

[46]吴坰.五总志[G]//上海师范大学古籍整理研究所.全宋笔记第五编第一册.郑州:大象出版社,2012:20.

[49]朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,2011:130.

[50]孙承泽.庚子销夏记[G]//影印文渊阁四库全书第826册.台北:台湾商务印书馆,2008:9.

[51]孙绪.沙溪集[G]//影印文渊阁四库全书第1264册.台北:台湾商务印书馆,2008:637—638.

作者单位:四川大学艺术学院2019级在读硕士研究生