好作文何以能够生成

丁学松

摘 要 李仁甫老师的新著《好作文是这样生成的》展现了微博式作文教学实践的全景。采用微博式作文实践对学生的言语思维进行集中深入的训练,让作文教学进入群体性生态的良性循环,注重写作的真实情境和训练的系统性,通过课堂的仪式化充分调动学生的思维与情感,并在恰当时候给予学生作文技法指导,让学生的好作文得以不断生成。

关键词 微博式作文实践;言语思维;情感;情境;生成

李仁甫老师的新著《好作文是这样生成的》是一部关于教师如何教作文和学生如何写作文的著作,呈现了一个立体的完整的作文教学和写作活动全景。全著有理论阐释,有流程操作,有学生成果展示,一改传统作文教学中学生的消极被动,最大程度调动了学生情感和思维,让写作真正发生,让写作触及学生灵魂,从而也让佳作得以不断生成。纵观全书,值得一线老师借鉴之处颇多。

一、言语思维的集中深入训练

写作一篇完整的作文需要有相对完整的结构,这就要有较为严密的思维去谋篇布局,整篇写作练习必然包括核心观点或核心事件以外的内容,耗时较长。而一篇文章最能触动作者心灵的往往只是一部分,成熟的写作者,往往也是因为这一部分而有所感,从而组织成文。对于高中生来说,学生最有感触的这部分往往最有训练价值,而对于初学写作者来说,往往因为这部分不能组织成篇而放弃,也就是说,有很多学生要么不写,要么就写一整篇。反观当下中学生写作,学生往往不是不能在面上铺开,而是在点上不能深入。一旦能在点上深入,学生就会充分调动写作的积极性,力求表达的完美,会去主动阅读、主动积累、主动模仿、主动遣词造句,以读促写,让读写相得益彰,让写作成为一种习惯,从而真正提升写作能力。

微博式作文最突出的特点就是让学生把最想表达的、最核心的内容写下来,让学生抓住自己感受最深的内容去撬动言语思维,将语言的锤炼和思维最优化,达到因微而深,因微而丰的训练效果。

李老师每周两节课让学生评论微博作文,与之对应的是每周都有兩次微博作文的写作,如此高频率训练,学生的言语思维必然日渐深入。言语思维的深入必然带来语言上的细致入微的体现,必然带来表达的全面。写作所需的极为复杂的思维问题在高频率的写作实践中得以解决,久而久之,学生的写作篇幅自然不会局限于微博的篇幅。

此外,微博式作文训练践行“此在性写作”,多向度交流,高频率展示,都有效提高了学生积极参与写作的兴趣,让学生在写作时真正达到“有我”之境。

二、群体性生态的良性循环

群体性生态能让学生向群体的最高水平看齐,一个观点及观点表达的思维过程,暴露在群体之中。同一个话题,全班同学写,展现出思维的多元化,正如有位同学说:“小高考是我们所有人一起经历的,就像是罗生门,这个故事别人怎么讲,都像是在讲我们心底的故事。”多元化无疑会拓展发散学生的思维。

将个体纳入到群体性的同主题写作活动中,个体就会因群体而受到熏陶感染,好几篇同主题的作文展示,有学生的点评,有老师的点评,群体性的课堂生态甚至是老师所无法替代的,某个学生的精彩发言带给其他学生的启发、促进、甚至震撼有时可以超越老师的影响,因为学生之间的起点更近,而言语思维的活跃程度时常能超越老师。

群体性生态让学生积极主动地比较、探索、模仿、修正、建构,见识不同的思维和语言,久而久之其身思维得到发散,语言得以丰富,形成言语思维的群体性生态良性循环。

三、训练的情境性与渐进性

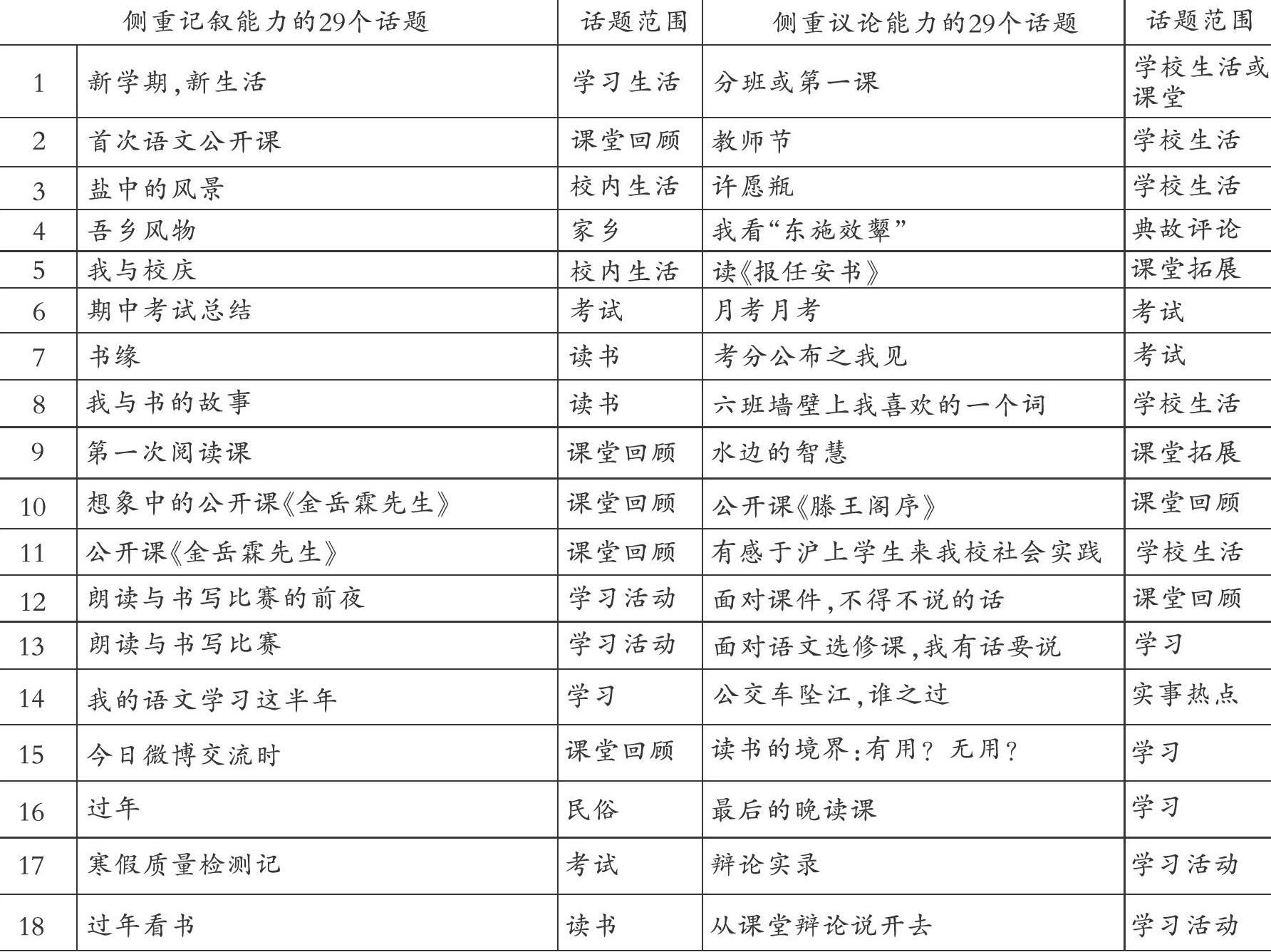

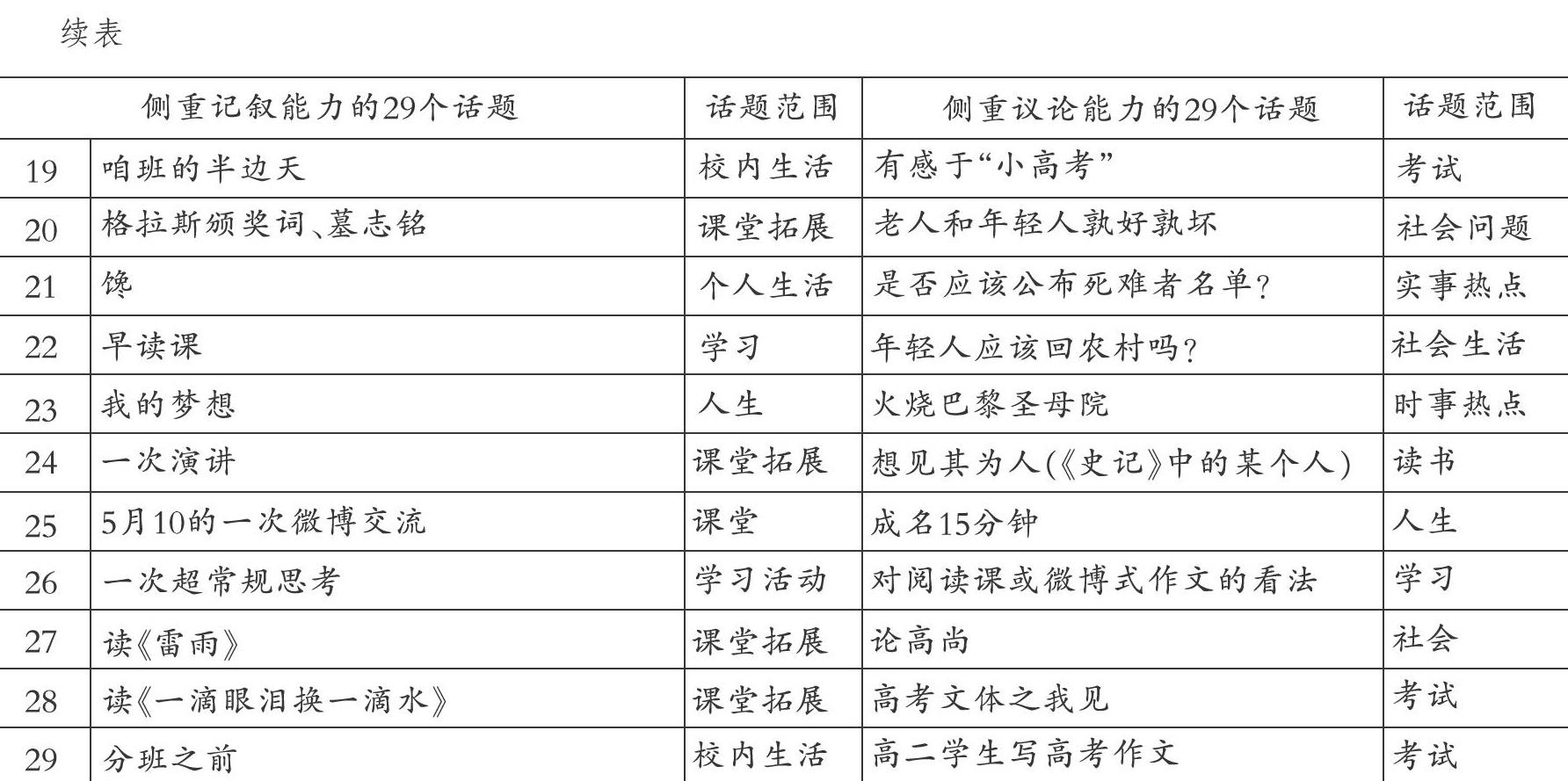

李老师在高一高二一共设计了58个写作话题,高一设计偏重记叙性的话题29个,高二设计的是偏重议论性的话题29个。这些话题都关涉学生的“当下生活”“切己生活”,让学生“与生活同行”,让学生在真实的生活情境中写作,如高一第一个写作话题:

作为高一新生,你们有的来自我校初中部,有的来自我市不同县区的初级中学。课余饭后,或独自一人,或伴随他人,你常常漫步在美丽的校园里,渐渐对高楼、场馆,花径眼熟起来,却又未失新鲜感。也许熟悉到旮旮旯旯、彻头彻尾时,你反倒会觉得“熟悉的地方没有风景”,所以入学一月有余,你不妨以“盐中的风景”为话题写一篇文章。

该话题完全将学生代入生活情境中,新入学的同学,对新学校就是眼熟又未失新鲜感,学生不会无话可说。在真实情境中分析、解决问题是语文教育的应然目标。话题情境的生活化让训练的素材取之不竭,让训练者不必苦于材料和作文的隔膜可谓一箭而多雕。

纵观书中列出的58个话题,话题涉及范围较为广泛,有生活的细微处,也有较为宏观的话题。主要侧重与学生学习生活相关的课堂、学校、日常生活、考试、读书等话题,学生学习任务重,与外界接触相对较少,在学校时间最多,对于他们来说,课堂、课文、学校是他们最熟悉的,与他们最有关联的就不会无话可说,在这些话题之外,李老师也适当引入实事热点话题,打通个人与社会的隔膜。只有当学生能用素材,有可用的素材时,才能真正让思考产生。李老师认为“此在性写作”,就是指让学生把此身在此时此地的感受和想法随时随地地写给他人看。因此,此在性写作是学生真实的想表达的写作,当一个学生有表达和交流的愿望时,又有展示交流的现实可能时,随之而来的便是对写作的呕心沥血式的结构布局和语言锤炼。具体话题如下表:

这些话题贴近学生生活,并且所有话题都具有时效性,或正在发生,或余热未消,学生正在谈论,正有所感,这时写作交流的积极性最高。话题的真实情境让其关涉学生的情感,正如有一位同学写的那样,微博不是他们的任务,而是他们的消遣。

58个话题写作文体由记叙文到议论文,写作话题由自身到向社会扩展,写作训练循序渐进。既结合学生的生活,又立足于自己的生活圈之外,引导学生关注时事热点,不断开拓写作空间,通过不断的写作训练拓展学生的言语思维的深度和广度。

微博式作文,引导学生不放过思维每个闪光的瞬间,先让学生写好片段,符合言语思维渐进性提升的规律,配合以微博作文高频度的练习,很快绝大多数学生不会满足于写片段,主动写字数较多的整篇。

四、课堂的仪式化带来思维和情感的积极调动

写作是一个需要思维和情感积极参与的活动,而积极主动的思维和情感仅仅靠写作话题的贴近主体还不够。微博式作文实践课堂的仪式化能充分调动学生的情感和思维。课堂自始至终有相对固定的流程,“上帝之手”“自己之手”“老师之手”,各环节优势互补,有课堂规则,操作性强,充分照顾了学生的心理特征,虽然形式较为活泼,但是本质上还是具有较为庄严的情感因素,学生上台朗读、评价,老师和同学鼓励的话语和掌声,群体的倾听,都让课堂具有十足的仪式感,从而让课堂充满了群体的激情,保持持久的情感动力。

学生写作的时候,一定有课堂上充当某种角色的遐想,而这种遐想就已经将自己置入仪式情境之中。课堂环节的相对固定,学生更容易直奔主题,对应的思维反应也会高效集中,让学生时刻处于一种期待和意外之中,从而始终处于兴奋之中。所有的仪式,只有身处其中才能深切地感受到被影响,学生倾情投入,情感被调动,归属感、成就感自不待言,而且这种仪式感会对学生产生长时间的影响,课堂的仪式化对学生课后乃至将来的影响不仅表现在言语思维,还会表现在学生的品质,价值观等方面。

五、思维方法的适时给予

在学生没有写作实践之前,所有的写作技巧对于他们来说都显得无足轻重,但在学生进入真正写作之后,便有了提升写作水平的强烈愿望,在作文写作过程中,有些同学可以逐渐形成自己的言语思维形式,有的则在艰苦探索之中,不知如何能快速提升,此时,教师的方法点拨正是绝大部分学生所需要的。本书的最后一个章节《写作津梁》就是一些技法指导,学生可以直接运用,也可以从中获得启发后去修改去创新。它给学生打开一扇作文构思锤炼的门,引导学生从优秀的作品中去总结借鉴。

微博式作文实践让学生写作从被动变为主动,让写作真正发生,让学生在仪式感中饱含写作的激情,让学生在高频率训练中素材不断积累,思维不断拓展,不断深入,不断提升,因此,好作文得以不断生成。