经典名方固阴煎古代文献考证与分析

李志能 张宁 葛楠 闫广利 王喜军

中图分类号 R281 文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2021)20-2556-05

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2021.20.20

摘 要 目的:为固阴煎的开发研究提供参考。方法:以“固阴煎”为关键词检索国医典藏中医古籍全文数据库V1.0、读秀中文学术搜索系统、书同文古籍数据库、中华善本古籍数据库、雕龙中日古籍全文资料库、超星数字图书馆、大学数字图书馆国际合作计划等数据库,收集固阴煎的相关资料,分析其方剂源流演变、药味组成/剂量及炮制方法演变、方义演变、功效主治演变等。结果与结论:共纳入含固阴煎的相关古籍34本。固阴煎首见于明代张介宾的《景岳全书》,其药味组成、功效主治被后代医家沿用。该方以补为核心,兼顾阴阳学说和水火命门学说,以熟地黄为君,菟丝子、人参、山药、山茱萸为臣,远志、五味子为佐,炙甘草为使,共奏补肝肾、滋阴血之功;方中山茱萸和远志剂量变化明显,而各药味的炮制方法大多无太大变化;其主治病症涵盖女性经、带、胎、产和男性精、淋、浊等各方面,治从补肝肾、滋阴血。

关键词 经典名方;固阴煎;源流;药味组成;剂量;炮制;方义;功效;主治

经典名方是中药临床应用几千年实践经验的结晶,是中医药伟大宝库中最精华的部分[1]。从2010年6月国家中医药管理局科技司在京召开的中药经典名方二次开发及中药国际化座谈会[2]到2021年4月国家药品监督管理局药品审评中心发布《关于公开征求<按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学研究技术指导原则(征求意见稿)>意见的通知》[3],表明以经典名方为代表的复方制剂日益受到重视,且已成为新药开发的重要来源之一。固阴煎为首批百首经典名方之一,其应用广泛、疗效确切[4],具有养阴固精的功效,主治肝肾阴虚导致的遗精滑泄、带下崩漏、经水因虚不固等证[5]。但笔者在研究过程中发现,因为成方历史久远,其处方组成、方义演变、剂量配比、药材炮制、临床主治等可能已经发生了变化,极大地阻碍了固阴煎相关制剂的现代研究。基于此,笔者以“固阴煎”为关键词检索国医典藏中医古籍全文数据库V1.0、读秀中文学术搜索系统、书同文古籍数据库、中华善本古籍数据库、雕龙中日古籍全文资料库、超星数字图书馆、大学数字图书馆国际合作计划等数据库,收集固阴煎的相关资料,最终共纳入古籍34本,其中明代2本、清代31本,另有日本古籍1本(成书于1853年),现从方剂源流演变、药味组成/剂量及炮制方法演变、方义演变、功效与主治演变等4个方面展开论述,以期为固阴煎的开发研究提供参考。

1 固阴煎源流演变

明代两本收录了固阴煎的医书《万氏女科》[6]和《景岳全书》[7] 分别成书于1549、1624年,其作者分别为万全和张介宾。万全的《万氏女科》在“产后恶露不止篇”中言:“因伤冲任之络,固阴煎”,除此之外全书再无其他处有固阴煎的相关记载[6]。张介宾所撰《景岳全书》全文提及固阴煎多达24次,而且在“固阵篇”中从药味组成、药味剂量、方剂制法、主治病症、加减使用等方面对该方进行了详细阐述[7]。两者的成书时间与内容翔实程度形成了巨大反差。通过对照古籍原文,笔者于《万氏女科》中发现“万氏家藏女科原本,罗田万,全密齐先生著,山阴何应豫立先氏增订。凡增改者较原本低三字以便分别此书”“产后恶露不止增订方”等表述[6]。由此可见,“产后恶露不止篇”为清代医家何应豫在增订过程中加入,并非原文所有。因此可以推测,固阴煎最早出自张介宾之《景岳全书》,在该书“固阵篇”中详细表述为“固阴煎,治阴虚滑泄带浊淋遗及经水因虚不固等证,此方专主肝肾。人参随宜,熟地三五钱,山药炒二钱,山茱萸一钱半,远志七分炒,炙甘草一二钱,五味十四粒,菟丝子炒香二三钱。水二钟煎七分食远温服。如虚滑遗甚者加金樱肉二三钱或醋炒文蛤一钱或乌梅二个。如阴虚微热而经血不固者加川续断二钱。如下焦阳气不足而兼腹痛泄溏者加补骨脂吴茱萸之类随宜用之。如肝肾血虚小腹痛而血不归经者加当归二三錢。如脾虚多湿或兼呕恶者加白术一二钱。如气陷不固者加炒升麻一钱。如兼心虚不眠或多汗者加枣仁二钱炒用”[7]。

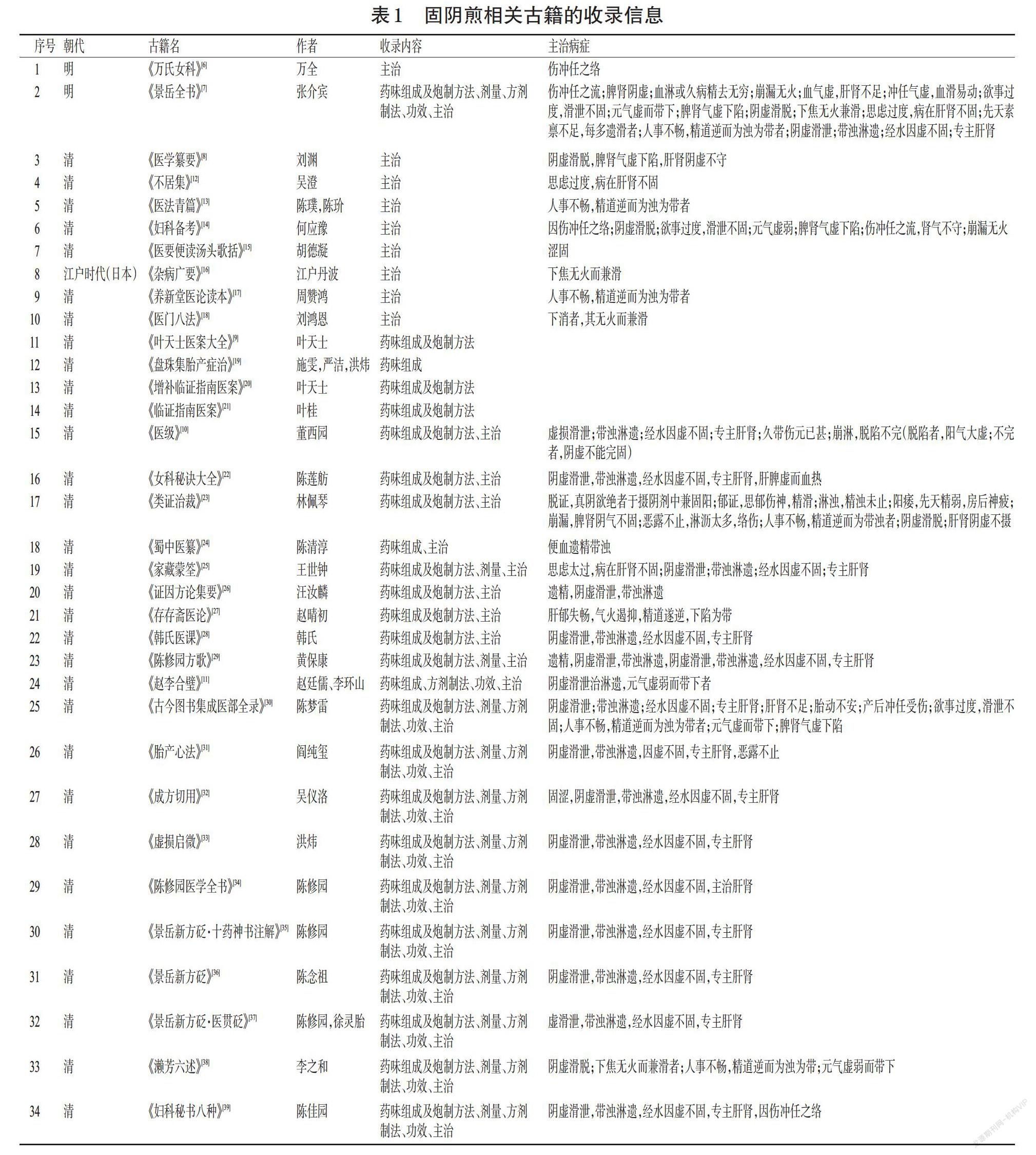

此后的相关古籍对固阴煎的记载详略各不相同,如《医学纂要》仅摘抄了该方的主治[8];《叶天士医案大全》仅收载了其药味组成及炮制[9];《医级》收载了其药味组方、炮制和主治[10];《赵李合璧》收载了其药味组成、方剂制法、功效、主治等[11],详见表1。

综上可知,固阴煎最早出自明代张介宾的《景岳全书》,清代仍有继承和发展,相关古籍中的收载内容各不相同。

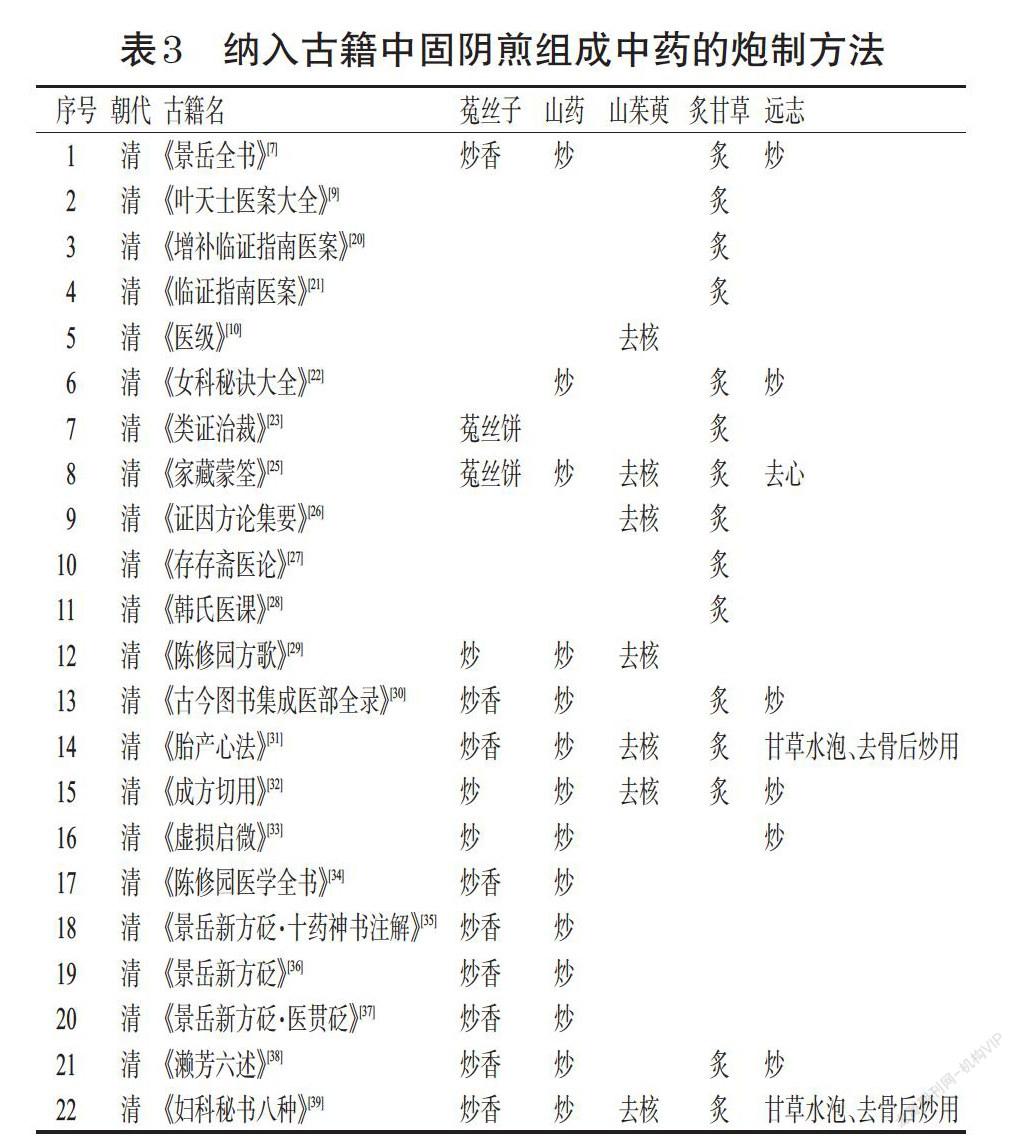

2 固阴煎药味组成、剂量及炮制方法演变

2.1 固阴煎药味组成

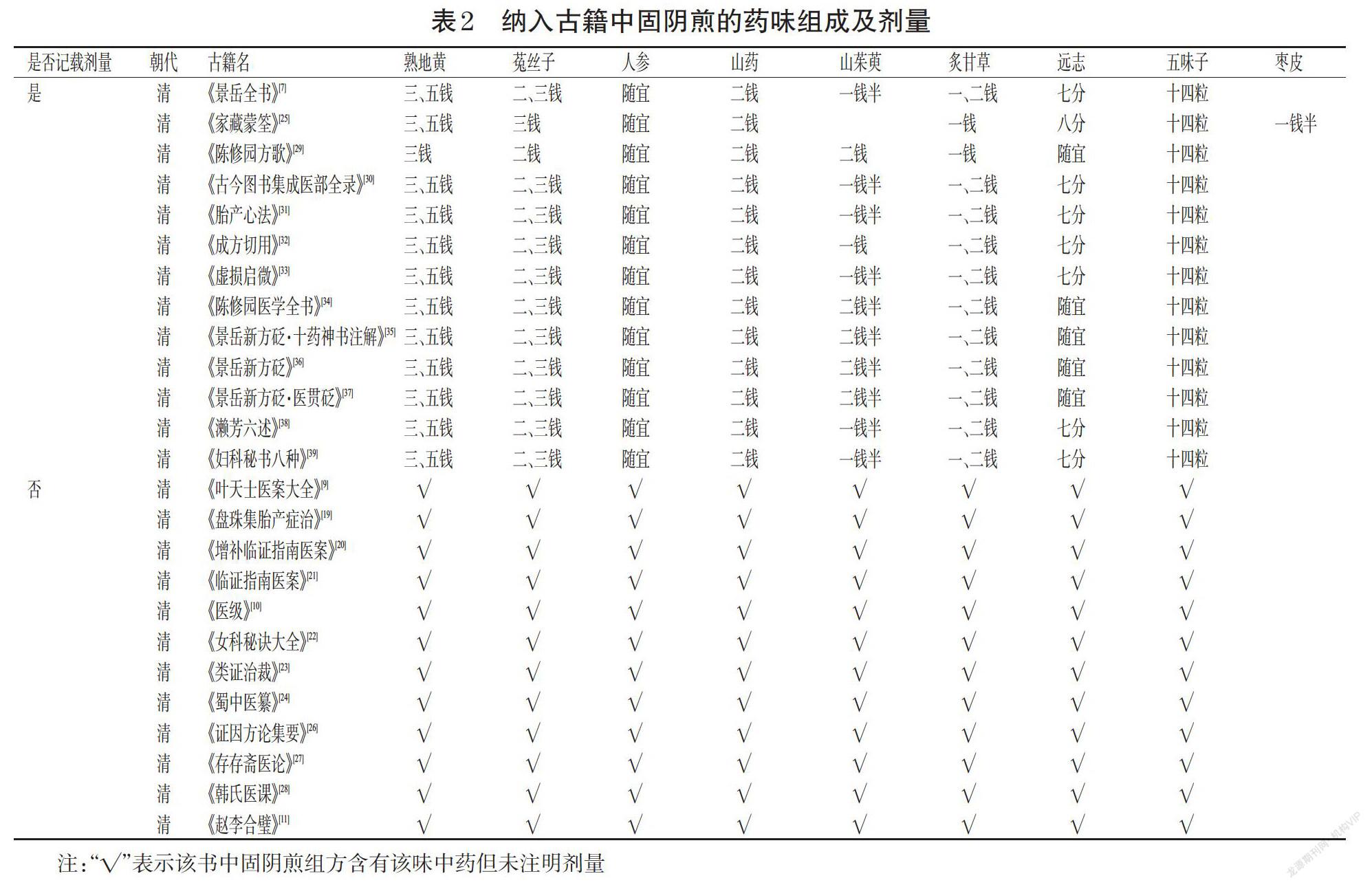

纳入的34本古籍中,详细记载了固阴煎药味组成的共25本,其中24本古籍记载的药味组成与《景岳全书》相同,另1本古籍《家藏蒙筌》[25]中的药味变化主要为山茱萸(表2)。山茱萸首见于《神农本草经》,曰其“味酸,一名蜀枣,生山谷”[40]。在后世典籍记载中,山茱萸的名称稍有变化,如《质问本草》对山茱萸的描述为“山茱萸即山萸肉,土名山枣皮”[41];另《药性通考》也指出“山茱萸即枣皮也”[42]。由此可认为,《家藏蒙筌》[25]中的枣皮仍指山茱萸。综上可知,在历史演变中,固阴煎基本保持了原方的药味组成,即熟地黄、菟丝子、人参、山药、山茱萸、炙甘草、远志、五味子。

2.2 固阴煎药味剂量演变

在记载了固阴煎药味组成的25本古籍中,有13本详细记载了药味剂量(表2)。在固阴煎组方中,人参、山药、五味子等3味中药的剂量演变过程均无变化。熟地黄、菟丝子、山茱萸、炙甘草、远志等5味中药的剂量发生了一些变化,其中变化最明显的为山茱萸和远志:山茱萸剂量范围为一钱至二钱半;远志则由七分变化为八分或“随宜”。总之,固阴煎中各药味剂量稳中有变,这既体现了中医药对传承的注重,也体现了中医个体化治疗的思想。