中国地方政府债务:特征事实、潜在风险与化解策略

张 明 孔大鹏

(1.中国社会科学院金融研究所,北京 100710;2.中国社会科学院大学国际关系学院,北京 102488)

一、引言

近年来,地方政府债务逐渐上升,并成为中国系统性金融风险的重要来源。党的十九大报告把“防范化解重大风险”列为三大攻坚战之首,化解地方政府债务风险是其中最重要的内容之一。

地方政府债务的出现,在很大程度上体现了特定时期预算管理制度与地方政府收支缺口之间的矛盾。改革开放之后,地方政府拥有了一定的财政自主权,可以通过举债补齐财政收支缺口,但总体上举债规模有限。1994年颁布的《预算法》明确规定,国家实行中央和地方分税制;地方政府在预算中不列赤字;除法律和国务院另有规定外,地方政府也不得发行地方政府债券。

分税制改革后,地方财政支出不断增加,财政收入却面临各种约束,由于法律上已明确地方政府不具备独立举债权限,中央政府曾一度通过发行国债并转贷地方的形式,来弥补地方财政收支缺口。尽管这种“国债转贷”模式部分满足了地方融资需要,但由于国债缺口需要地方安排配套资金,“国债转贷”在一定程度上诱发了地方政府的变相举债行为(马金华,2011)。①马金华:《地方政府债务:现状、成因与对策》,《中国行政管理》2011年第4期,第90页。随着地方财政收支矛盾不断加剧,地方政府迫切需要寻找新的融资渠道。在此背景下,以城投公司为代表的地方融资平台纷纷涌现出来。

2008年全球金融危机爆发后,我国通过积极财政政策对冲危机不利影响,其中一个重要方面是增加地方政府的投融资能力。财政部发布的《2009年地方政府债券预算管理办法》给出了地方政府债券发行的政策框架。最初,财政部负责为地方政府“代发代还”债券。从2009 年到2010 年,财政部共代理发行30 个省级地方政府、5 个计划单列市共计60 只以短期限为主的地方债券,规模合计近4000 亿元(人民币,下同)。②袁海霞等:《2020年中国地方政府债券分析与展望》,见《中国地方政府债券发展报告》(2021),北京:社会科学文献出版社,2021年,第5页。2011年,财政部在上海、浙江、广东和深圳启动地方政府自行发债试点,并代为办理还本付息,试点在2013年拓展到江苏和山东。

在全球金融危机爆发后,随着四万亿财政刺激方案的推行,所要求的地方配套资金加剧了地方财政收支缺口的紧张状况,地方融资平台开始野蛮生长。从2008 年上半年到2010 年年末,全国融资平台数量从大约3000 家增加到6576 家,贷款余额也迅速膨胀,到2010 年末,地方融资平台债务中政府负有偿还责任的部分已经达到4.08 万亿元(毛振华,2020)。③毛振华:《地方政府债务是怎么形成的,如何化解?》,载于观察者网2020 年7 月17 日,https://www.guancha.cn/maozhenhua/2020_07_17_557957.shtml?s=fwckhfbt。由于信贷风险迅速集聚,中央政府收紧了信贷政策。商业银行为规避监管要求,开始寻求把表内业务转移出表,在此背景下,“银信合作”等影子银行业务快速滋长,并在“存款脱媒”的助力下迅速膨胀,为地方融资平台提供了新的融资渠道。截至2013年6月,地方政府融资平台债务余额达到6.97万亿元,较2010年年底增长了近40%。

2014年5月,财政部进一步在多地启动地方政府债券“自发自还”试点,地方债券发行规模显著扩大。同年8月,全国人大常委会通过《预算法》修正案,正式赋予省级地方政府及计划单列市发行地方债券的权利。同年9月,国务院印发《关于加强地方政府性债务管理的意见》,试图进一步理顺地方政府债券融资机制,从而逐步规范地方债市场的发展。然而在当时,针对全国地方性政府债务的审计,④审计部门2011 年《全国地方政府性债务审计结果》显示,2010 年末全国地方政府性债务余额10.72 万亿元;2013年《全国政府性债务审计结果》显示,2013年6月末地方政府总债务(含显性债务和隐性债务)余额17.89万亿元。可能低估了地方融资平台及国有企业的隐性债务(毛振华,2020)。此外,赋予地方政府发行地方债权利的“开前门”措施实际上很难满足地方政府旺盛的融资需求。从2015年到2017年,地方政府为融资平台及国企提供债务担保的情况仍没有停止,政府引导基金、PPP 项目等成为新的地方债务扩张渠道,地方政府债务逐渐隐性化。IMF 指出,2018 年和2019 年中国地方政府隐性债务分别达到37 万亿元和42万亿元,占当年GDP的比重分别为40%和43%。⑤张晓晶、刘磊:《宏观杠杆率下行,抓住改革窗口期——2021年一季度中国杠杆率报告》,载于中国社会科学院金融所网站2021年5月13日,http://ifb.cass.cn/newpc/xscg/sp/202105/t20210513_5333260.shtml。

大规模地方政府隐性债务的存在既会扭曲宏观调控机制,也会威胁金融体系稳定。“十四五”规划从实施金融安全战略的高度,提出要“稳妥化解地方政府隐性债务”。化解地方政府隐性债务已成为地方政府债务这一矛盾的主要方面。梳理地方政府债务的特征事实,分析其中的潜在风险,有助于更好地提出化解地方政府债务风险的对策建议。

本文以下内容的结构安排如下:第二部分梳理当前中国地方政府债务的特征事实,第三部分厘清中国地方政府债务的潜在风险,第四部分提出化解地方政府债务风险的政策建议。

二、中国地方政府债务的特征事实

2015年前后,一系列推动地方政府债务“显性化”的政策先后实施,我国地方政府债券市场开始步入快速发展阶段。到2018年末,此前审计部门报告的地方政府总债务已经基本置换为地方政府债券(张晓晶与刘磊,2021)。然而,地方政府与地方融资平台的关系错综复杂,彻底厘清两者的边界不可能一蹴而就。要理解中国地方政府债务的特征事实,不仅要看到显性债务,更要关注隐性债务。

(一)地方政府显性债务风险虽总体可控,但已逼近警戒线

政府债务率是衡量政府偿债能力的关键指标,一般用当年末政府债务余额与同期政府综合财力的比值来表示,IMF给出的风险控制参考区间为90%~150%,我国将地方政府债务的整体风险警戒线定为100%。①参见楼继伟:《关于提请审议批准2015 年地方政府债务限额的议案的说明》,载于中国人大网2015 年8 月24日,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2015-11/11/content_1951897.htm。财政部表示,已经把完善“以债务率为主的地方政府债务风险评估指标体系”列为“十四五”时期的重点工作。②刘昆:《防范化解地方政府隐性债务风险 建立现代财税体制》,《人民日报》2020年12月23日,第9版。

地方政府债务余额由一般债务余额与专项债务余额组成,可以视为地方政府的显性债务,这两项数据公开易得。由于对综合财力的理解、使用的数据口径不尽相同,不同研究对地方政府债务率的测算结果呈现明显差异。如果直接将一般性公共预算收入与政府性基金收入之和作为衡量政府综合财力的依据,则容易忽略转移支付等的影响,实际上有些省份的转移支付收入占比相当高。有消息称,2020 年财政部曾在未公开的“118 号文件”中规定了债务率测算标准,并提出了“红橙黄绿”风险评级分类。此后,多个地方在其预算执行报告中公布了债务率相关信息,有研究据此推断出了近似于官方标准的测算方法。③法定政府债务率=(一般债务余额+专项债务余额)/综合财力,其中综合财力是指一般公共预算财力与政府性基金预算财力的加总。根据华泰证券研究的推算,一般预算收入财力=一般公共预算收入+上级补助收入+上年结余+调入预算稳定调节基金+调入资金-上解上级支出-调出资金,政府性基金预算财力=基金预算收入+上级补助收入+上年结余+调入资金-上解上级支出-调出资金。按照上述口径测算的债务率结果,与披露的债务率地区公布的结果相差较小。参见程晨、肖乐鸣、张继强:《政府债务率解析与各省红橙黄绿情况》,华泰证券研究报告,2021年3月25日,第5页。

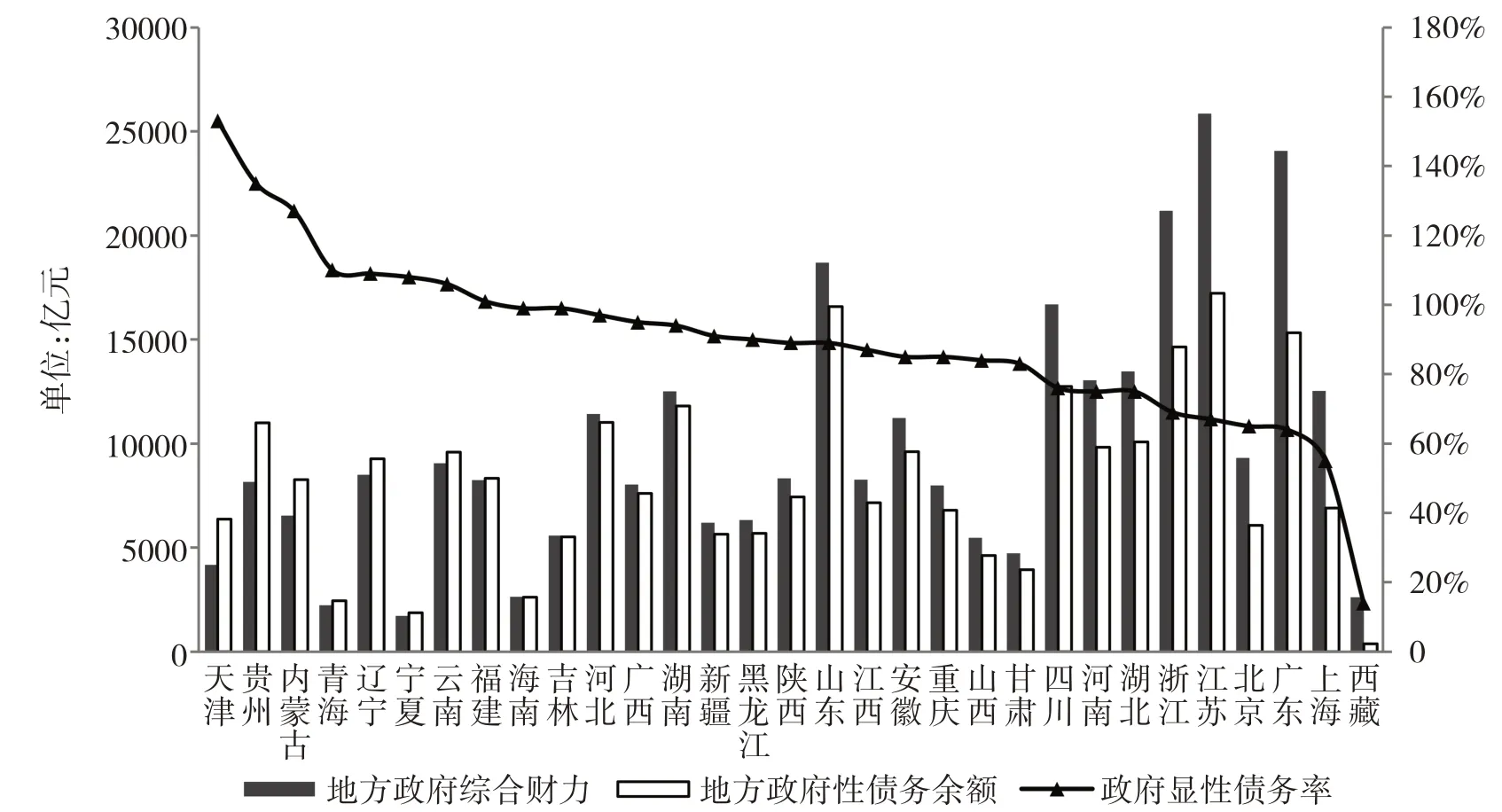

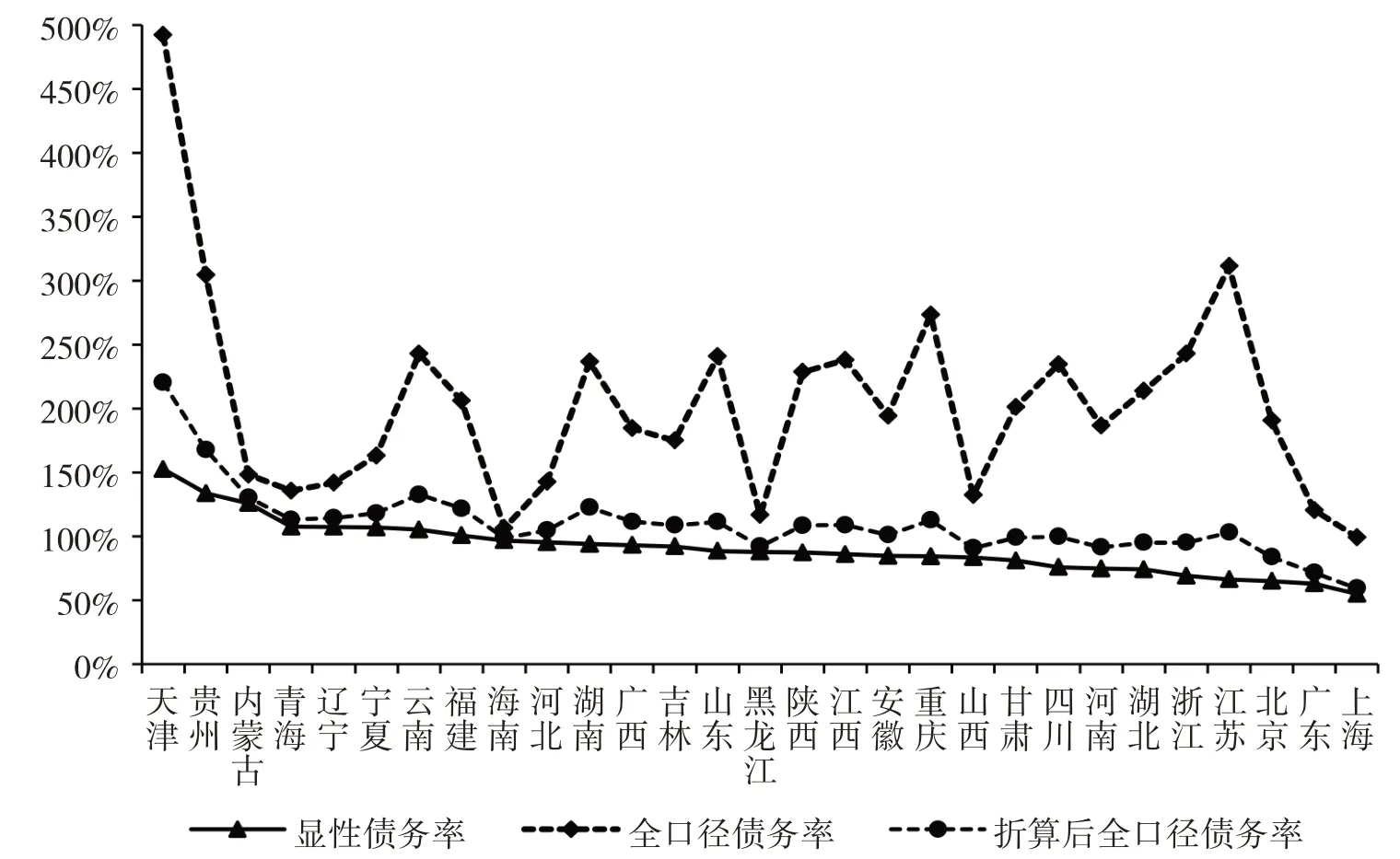

从测算结果来看,2020 年地方政府的显性债务呈现出如下特点(下页图1):第一,经济越发达的地区,其政府当年的综合财力越能覆盖政府性债务余额。例如,在广东、江苏、浙江和山东等地,地方综合财力明显高于债务余额,且债务率位于90% 以下。而在贵州、内蒙古、云南、辽宁等地,地方政府性债务余额高于综合财力,债务率超过了警戒线。第二,天津、贵州、内蒙古、青海、辽宁、宁夏、云南和福建8个地区的债务率已经超过100%的警戒线。其中天津的债务率高达153%,超出IMF提出的风险上限。天津、贵州和内蒙古三地债务率由于超过120%,已经进入黄档区间,其余28 个省、直辖市债务风险均位于绿档(程晨等,2021)。④程晨、肖乐鸣、张继强:《政府债务率解析与各省红橙黄绿情况》,华泰证券研究报告,2021年3月25日,第9页。换言之,大多数地方政府的显性债务风险仍是可控的。

图1 中国各省(自治区、直辖市)地方政府显性债务率

总体上来看,近年来我国地方政府显性债务率呈现上升态势,已经接近警戒线。根据财政部披露的数据,从2018 年末至2019 年末,地方政府债务余额从18.39 万亿元增长到21.31 万亿元,与此同时,地方政府债务率从76.6% 上升到82.9%。受新冠疫情等内外冲击的影响,到2020 年末,我国地方政府性债务余额已经增加到近26万亿元,地方政府债务率已经逼近100%的警戒线。事实上,2020年28个省份的政府债务率较2019年有所上升,其中1个地区(天津)的债务率增加幅度超过50%,3个省份(山西、河北和江西)的债务率增加幅度超过了20%,8 个省份的债务率增加幅度超过了10%;仅有3 个省份在中央财政补助之下,政府综合财力得以明显充实,实现了债务率的下降(程晨等,2021)。①程晨、肖乐鸣、张继强:《政府债务率解析与各省红橙黄绿情况》,华泰证券研究报告,2021 年3 月25 日,第9页。

(二)不同区域债务负担差别显著,部分省份债务负担较重

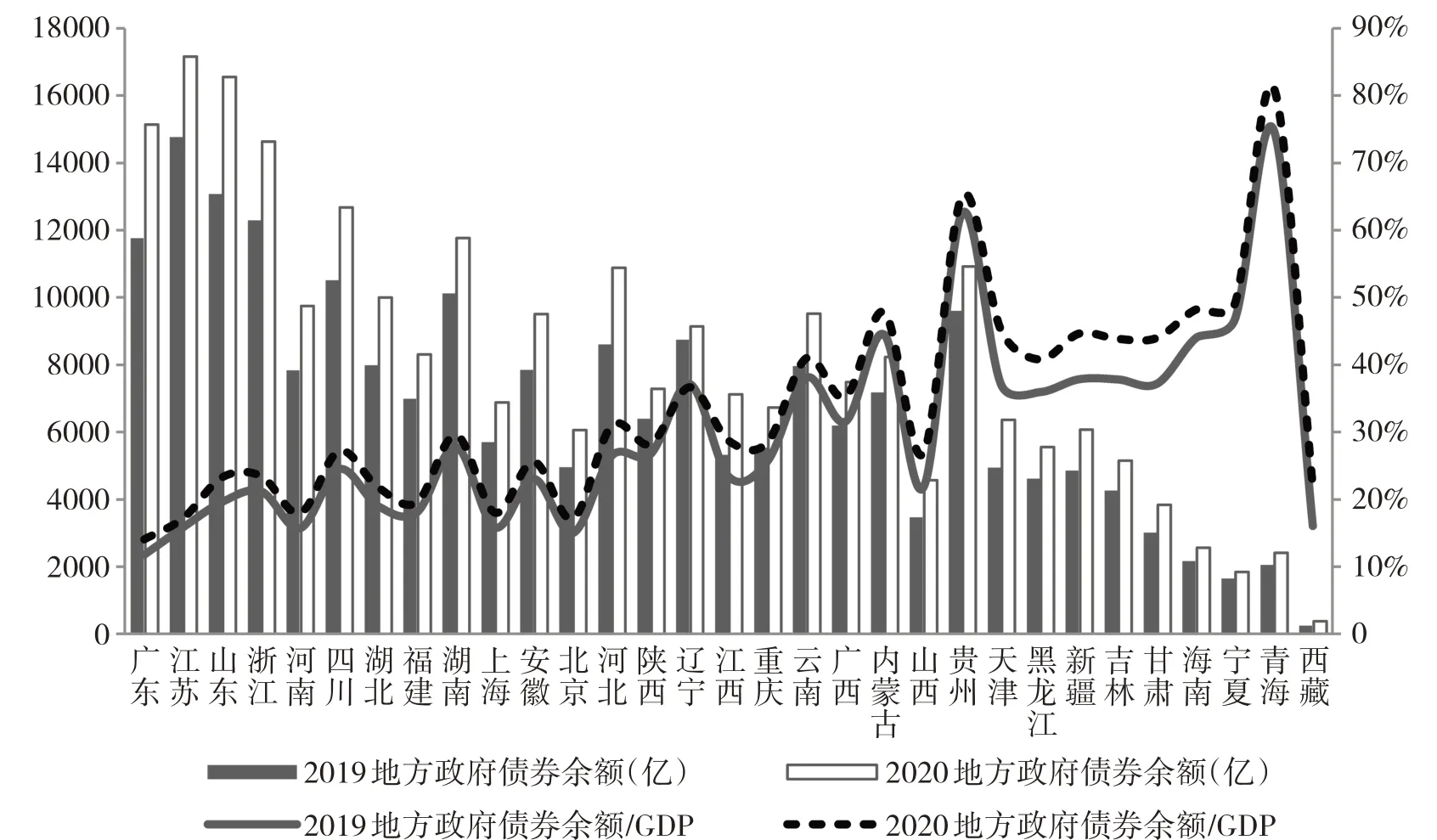

截至2020年底,地方政府债券余额已经接近26万亿元,占同期债券市场托管余额(117万亿元)的比重约为22%,成为债市第一大券种。总体来看,经济规模较大、相对发达的省份债务余额更高。Wind数据显示,广东、江苏、山东和浙江四个省份的地方政府债券余额分别达到1.51、1.71、1.65和1.46万亿元。其他规模超过万亿元的省份分别是四川、湖南、河北和贵州,湖北和河南的地方政府债券余额也接近1万亿元。

负债率,又称债务负担,通常用地方政府性债务余额(即地方政府债券余额)与当地GDP的比值来表示,用来衡量一个地区经济规模对政府债务的承担能力,或者一单位政府债务可以产生的GDP的能力,该指标的警戒线为60%。笔者测算的结果显示,在经济越欠发达的地区,债务负担越大,而经济总量越大的地区,债务负担越小。2020 年,青海、贵州的债务压力很大,负债率分别为81.1% 和65.1%。此外,黑龙江、云南、吉林、甘肃、新疆、天津、海南和宁夏等地的债务率已经超过40% 或逼近50%。这些地区债务存量居高不下,经济增长所承受的债务负担较大,因此未来新增债务空间相对有限。例如,2019年湖南、内蒙古和天津的地方政府债务余额已经接近债务限额。②毛振华等:《中国地方政府债券发展报告》(2021),北京:社会科学文献出版社,2021年,第119、188和318页。

图2 2019和2020年中国各省(自治区、直辖市)地方政府债务余额及债务负担

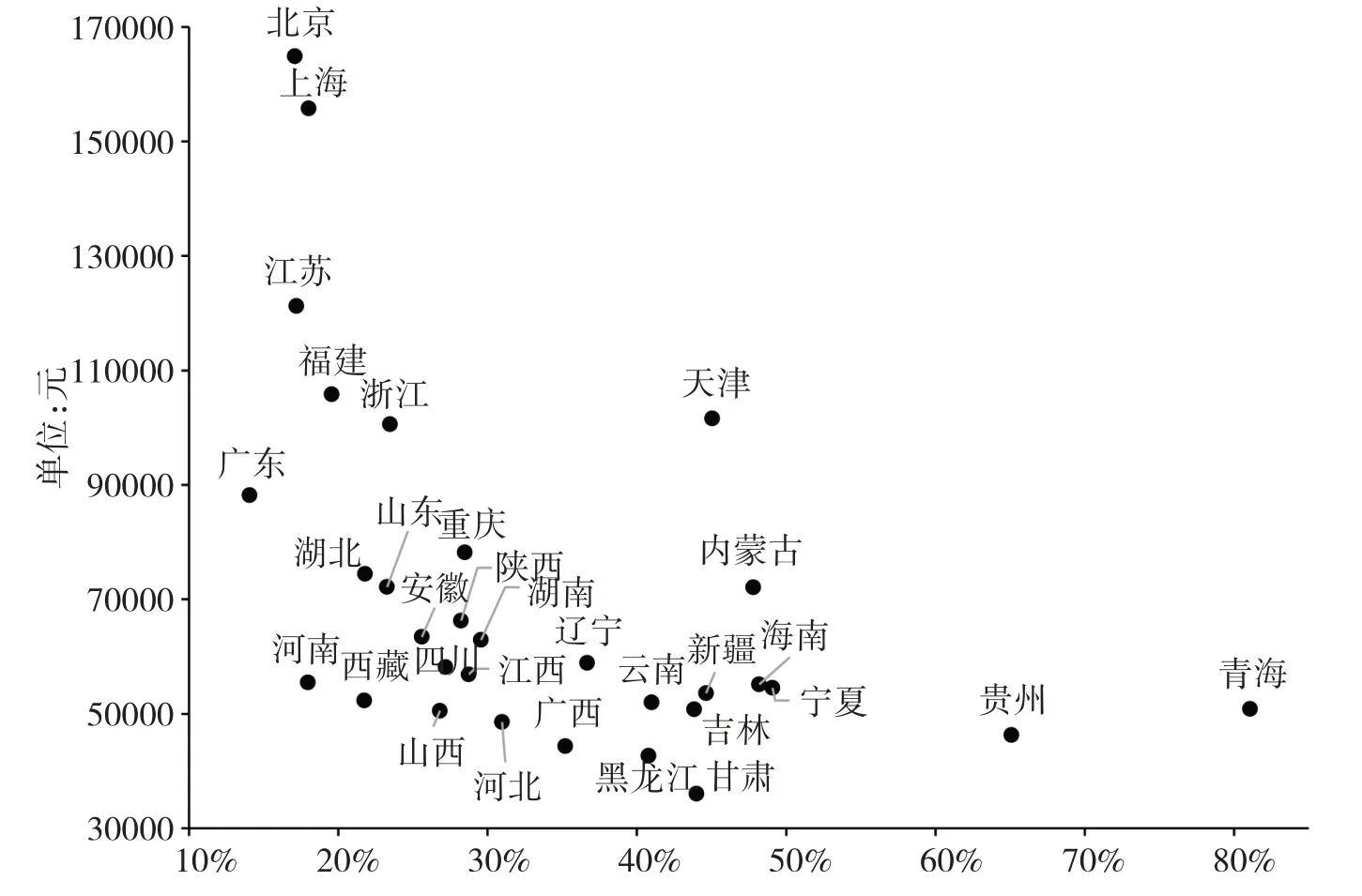

与2019年相比,2020年所有省份的地方性债务余额都在增加,其中中西部地区增加的幅度更大。这些地区的债务负担不断上升是短期内难以扭转的趋势,其偿债压力将进一步加剧。此外,比较各地区人均GDP水平与负债率的关系可以看出,中西部省区市普遍面临经济发展水平低、负债率高的双重困境(图3)。

图3 中国各省(自治区、直辖市)人均GDP与地方负债率的比较(2020年)

(三)地方政府隐性债务规模庞大,潜在风险较高

显性债务只是地方政府债务的一部分。近年来,地方政府隐性债务激增。尤其从2016 年开始,PPP 项目的升温曾引起地方政府隐性债务骤然升高79%,进而带动中国政府部门总负债率突破60%的警戒线(张明与朱子阳,2018)。①张明、朱子阳:《中国政府债务规模究竟几何?》,《财经》2018年7月23日,“特稿”。

在预算软约束下,地方政府为地方融资平台提供持续的隐性担保,这不仅挤压了市场化主体和项目的融资空间,而且造成地方融资平台的野蛮扩张。尽管2014年以来的多个文件已经明确划清了地方融资平台融资与地方政府债务的界限,但在相当长一段时期内,地方政府与地方融资平台的关系依然“剪不断、理还乱”。鉴于地方融资平台在地方政府隐性债务形成中的重要性,地方融资平台数据成为众多研究测算地方政府隐性债务的主要依据。

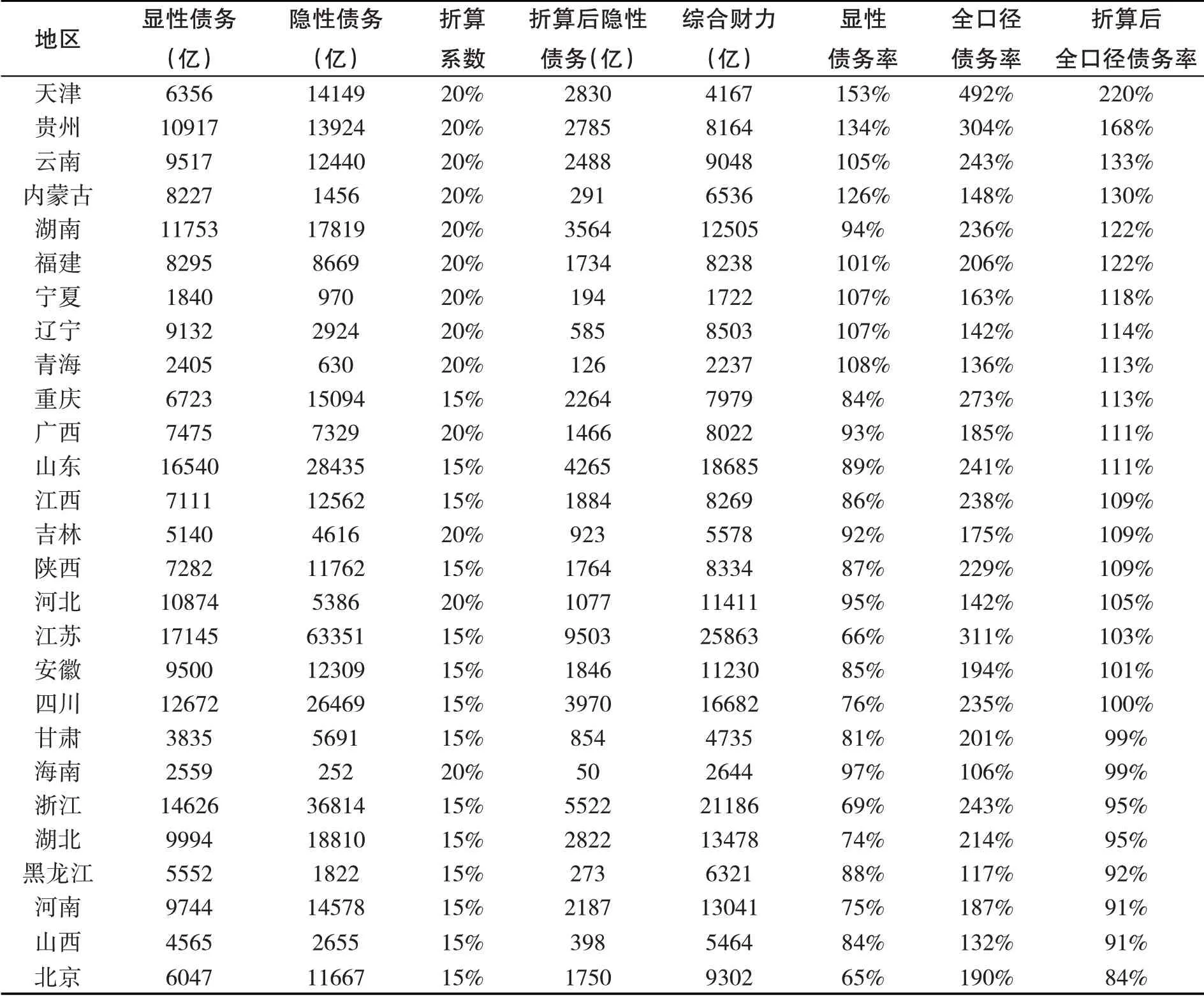

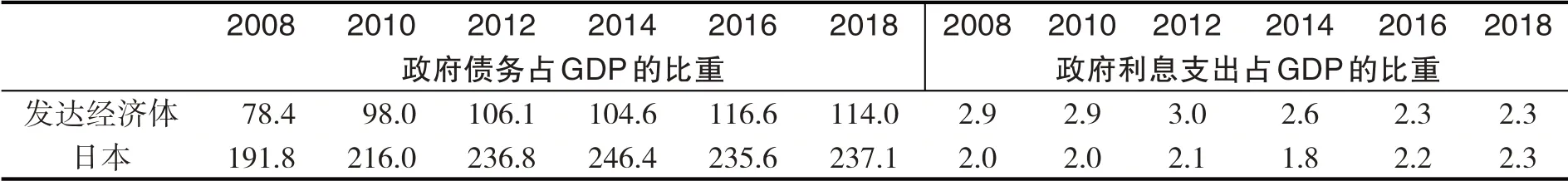

地方政府隐性债务具有“或有债务”的性质。只有在债务出现违约的情况下,地方财政才可能承担部分责任。因此,如果把所有融资平台债务都算作政府隐性债务,实际上会夸大地方政府的隐性债务率。李奇霖(2019)认为,由财政负担偿还的隐性债务应是地方隐性债务折算之后的结果,折算系数的极限应为20%,②2013 年《全国政府性债务审计结果》中提到,“2007 年以来,各年度全国政府负有担保责任的债务和可能承担一定救助责任的债务当年偿还本金中,由财政资金实际偿还的比率最高分别为19.13%和14.64%”。具体到不同省份,可依据其显性债务率的高低对折算系数进行赋值。③李奇霖:《深度解析地方政府债务》,联讯证券研究报告,2019年3月1日,第16页。本文这一思路,对包含各地政府隐性债务率在内的全口径债务率做了简单测算。

续表1

如表1所示,在纳入地方融资平台债务之后,绝大部分地区的全口径地方政府债务率都显著上升了。这表明即便在保守的估计下,地方政府隐性债务依然庞大。其中,天津的折算后全口径债务率相比于显性债务率增加了约68 个百分点,江苏增加了37 个百分点,贵州增加了34 个百分点,重庆增加了约28个百分点,云南增加了27个百分点,浙江增加了26个百分点。这意味着上述地区财政负担的隐性债务相当大。在显性债务率结果中,16个地区的债务率低于90%,12个地区的债务率位于90%~150% 风险控制区间之内,1 个地区超出了风险区间上限。而在加入隐性债务之后的折算后全口径债务率结果中,24个地区的债务率已经进入风险区间,2个地区债务率明显超出警戒范围,仅有3个地区债务率是安全的。

表1 2020年底中国各省(自治区、直辖市)地方政府全口径债务率

实际上,在不对地方融资平台债务进行折算的情况下,得出的全口径债务率更为惊人(图4)。例如,天津的全口径债务率达到了492%,江苏为311%,贵州为304%,云南、湖南、重庆、湖北、山东、江西、四川、陕西、浙江和福建均超过了200%。全口径债务率结果与折算后的结果之间的差距提醒我们,地方政府隐性债务风险不容乐观。

图4 2020年底中国各省(自治区、直辖市)地方政府不同口径债务率对比

(四)融资成本过高是地方债务高企的重要原因

中国地方政府债务近年来显著攀升的重要原因之一,是地方政府用市场化融资成本来为公共产品建设融资。具体而言,地方政府承担了大量提供本地公共产品的职能,这些公共产品具有良好的正外部性,其融资成本原本应显著低于市场化融资成本。但实际上很多地方政府恰恰在用市场化成本为公共产品提供进行融资。例如,市县一级平台的融资成本要远高于国债收益率,甚至在特定时期融资成本超过了10%。

而在金融市场发达的美国,发行市政债是其地方政府开展公共交通等基础设施建设的主要融资渠道。美国市政债发行期限可以达到30年甚至更长,市政债的发行成本相较于国债的溢价并不明显。相比之下,中国地方政府通过融资平台举债履行对基础设施投资的责任。尽管城投公司的总资产回报率很低,却不得不承担过高的融资利率。过高的融资成本成为地方政府债务快速攀升的重要原因之一。正是由于城投公司承担了部分的政府职能(韩鹏飞等,2015),①韩鹏飞、胡奕明:《政府隐性担保一定能降低债券的融资成本吗?——关于国有企业和地方融资平台债券的实证研究》,《金融研究》2015年第3期,第119页。即便其回报率低于融资成本,也能在政府的隐性担保下获得融资。这种预算软约束使得城投公司能以高利率发行债券,并持续挤出市场化主体的融资份额。从2012年起,城投公司的年发债量开始显著超过产业债(徐高,2019)。②徐高:《宏观经济学二十五讲:中国视角》,北京:中国人民大学出版社,2019年,第344页。

在很大程度上,过高融资成本与地方债务攀升两者之间可能形成恶性循环。背后的机制在于,地方债务合约中存在复杂的委托代理关系,由此产生的巨大的代理成本带来地方债务的预算软约束问题,地方政府通常存在过度举债倾向。而随着债务风险的显性化,地方政府债务的整体利率水平也会被不断推高(类承曜,2011)。③类承曜:《代理成本、外部性与我国地方政府投融资平台过度举债》,《宏观经济研究》2011年第10期,第15页。

三、中国地方政府债务的潜在风险

目前,中国地方政府债务至少面临以下四方面潜在风险,需要格外加以重视。

(一)过高宏观杠杆率带来了巨额付息压力

近年来,包含我国政府部门债务在内的宏观杠杆率一直维持在高位。国家金融与发展实验室的数据显示,截至2021年3月底,我国宏观杠杆率约为267.8%。我国债务的还本付息压力较大,2018年债务的利息支付额是名义GDP 增量的1.5 倍,2019 年为1.8 倍,到了2020 年已经上升到了2 倍以上(张明,2021)。④张明:《当前我国地方政府债务的主要风险与化解策略》,《财经》2021年5月17日。

自2008 年全球金融危机爆发以来,中国政府部门债务占GDP 比重持续上升,从2008 年的31.7%增加到2018年的50.6%。在财政空间越来越有限的同时,政府部门付息成本也持续上升(表2)。未来一旦长期利率上升,政府部门存量债务的还本付息压力将会进一步加剧,甚至可能导致违约风险的爆发。因此,宏观杠杆率高不仅本身是一个潜在风险,而且正在流量上造成显著压力。

表2 有限财政空间:政府债务和付息占GDP的比重(%)

续表2

(二)广义政府部门高杠杆率居高不下

中国宏观杠杆率高,归根结底是公共部门,尤其是广义政府部门杠杆率高,而地方政府隐性债务对其贡献相当明显。简单匡算来看,目前在中国的实体经济债务中,企业部门债务大约占60%,国企债务又占到企业部门债务的近三分之二,而国企债务中又有将近一半是地方政府融资平台的债务,由此可见,地方融资平台债务大约占到中国实体经济债务的五分之一。考虑到中国宏观杠杆率(实体经济债务占GDP的比重)约为270%,这也就意味着地方融资平台的债务已经超过了GDP的50%(张明,2021)。

如果把地方政府隐性债务考虑在内,中国公共部门的债务压力将进一步凸显。目前,地方融资平台债务仍被算进了企业部门债务内,这部分债务体现为30 到50 个百分点的宏观杠杆率(张晓晶等,2021)。如果将其重新归类为政府部门债务,那么按照上述匡算方法,中国政府部门债务与GDP 之比已然接近100%,突破了国际警戒线。

(三)中西部地区政府债务压力更大,自身恐难以还本付息

目前,中国地方政府债务分布不均衡,总体来看中西部地区债务负担更大。如前所述,就地方政府显性债务率而言,东部沿海发达地区的综合财力对其政府性债务余额的覆盖更为充分,债务率超过警戒水位的地区基本上都是中西部省份,例如贵州、内蒙古、云南、青海、宁夏、云南等。就负债率而言,中西部地区仍是债务负担较重的地区,例如青海和贵州的负债率分别达到了81.1% 和65.1%,云南、甘肃、新疆、海南和宁夏的负债率则正在逼近50%。在2019 年,湖南、内蒙古和天津的地方政府债务余额就已经接近债务限额,未来新增债务空间相对有限。

中西部地方政府仅靠自身实力实现还本付息的可能性也非常有限。例如,从2021到2025年,贵州省存量地方债的年到期规模均超过1000亿元,面临较大的集中偿付压力。而在2017年至2019年期间,贵州省已经面临债务可用空间显著缩小、一般公共预算收入增速减缓,财政平衡率(一般公共预算收入/一般公共预算支出)下降、对上级补助依赖过高等挑战。①陈小鹏等:《2020年贵州省地方政府债券分析报告》,见《中国地方政府债券发展报告》(2021),北京:社会科学文献出版社,2021年,第381页。2021 年以来,城投债到期收益率基本上比地方债高出近1个百分点,考虑到全国城投债11.6万亿的巨大规模,1个百分点的利差就会使地方政府产生1000亿左右的额外支出。这对于财力有限、将城投债募资用于“借新还旧”的中西部地方政府而言,②张晓晶、刘磊:《宏观杠杆率下行,抓住改革窗口期——2021年一季度中国杠杆率报告》,载于中国社会科学院金融研究所网站2021年5月13日,http://ifb.cass.cn/newpc/xscg/sp/202105/t20210513_5333260.shtml。无疑是雪上加霜。如果得不到中央层面的支持,这些地区的债务恐怕不得不面临违约或重组的命运。

(四)财政和金融风险相互溢出

在地方政府债务问题上,还应特别留意财政和金融风险的相互溢出造成的风险。如果地方债出现违约,表面上看遭受损失的是债券投资者,但事实上银行体系才是我国地方债(无论是相关贷款、非标资产还是债券)的最终买家。迄今为止,我国地方债的投资者结构依然相当单一。截至2020年6月,在地方债投资者结构中,商业银行占到86%,政策性银行占到7%,①袁海霞等:《2020年中国地方政府债券分析与展望》,《中国地方政府债券发展报告(2021)》,北京:社会科学文献出版社,2021年,第14页。而商业银行又以区域性中小银行为主。

上述格局导致了财政政策的货币化以及金融政策的财政化,并使得财政风险和金融风险互溢性增强(李扬,2021)。②李扬:《债务是大敌》,载于中国社会科学院金融研究所网站2021 年5 月12 日,http://ifb.cass.cn/newpc/xscg/sp/202105/t20210512_5332941.shtml。这意味着一旦地方政府债出现违约,地方金融体系安全将会受到冲击,甚至有可能引爆区域性金融危机。考虑到银行业稳健运行对于中国金融体系的重要性,一旦爆发银行业危机,中国政府势必会介入救援。无论采取剥离银行不良资产、注入资本金的方式,还是为银行提供偿债担保,都涉及到中央财政注入巨额财政资金进行纾困。而在地方政府资金捉襟见肘的情况下,中央财政不得不通过自身加杠杆的方式筹集资金(张明,2020)。③张明:《中国宏观杠杆率的演进特点、部门轮动与应对之策》,《上海金融》2020年第4期,第7页。

有观点认为,应该放手让地方政府债务违约。然而,在当前体制下,放任省级政府、市级政府、甚至县级政府出现实质性违约,都可能引发较大的潜在风险,例如导致违约风险的快速蔓延,甚至酿成系统性金融危机。

四、中国地方政府债务的化解策略

笔者认为,中国政府应采取以下政策措施来妥善化解地方政府债务风险。

(一)保持相对较快的经济增速

衡量债务负担一般用的是债务与GDP 之比,因此如果经济增速显著下降,也即分母相对变小,那么债务负担就会显著加剧。换言之,如果经济增速下降过快,债务问题将会迅速恶化。目前,我国正处于新冠疫情冲击之后的恢复阶段,保持相对较快的经济增速对于成功化解地方政府债务风险是极为重要的。在中长期内,要在加快供给侧结构性改革的过程中形成地方举债长效机制,实现地方财政收支高质量发展;在短期内,则应保持适度扩张的宏观经济政策,防止宏观政策过快收紧对经济复苏产生不利影响。

(二)避免债务利率过快上升

宏观政策的过快收紧不仅会影响经济复苏,还会引起债务利率过快上升,进而导致债务问题恶化。目前,中国宏观杠杆率已经达近270%,存量债务已接近GDP 的2.7 倍,这意味着利率上升将显著增加利息支出,甚至引爆债务危机。

美国的案例值得借鉴。近年来,美国政府的债务规模虽然不断上升,但其利息支出占GDP比率却有所下降(表2)。由于债务利率很低,即便美国联邦政府债务占GDP 的比重已经超过135%,但依然有底气实施大规模财政刺激计划。相比之下,当前我国国内的长期利率已经不低了。此外,过高的国内利率水平不仅会加剧地方政府还本付息压力,还会维持过大的中外利差,吸引大量短期资本流入,进而加剧人民币汇率升值压力。

(三)以透明、有序的方式实现大规模债务置换和债务重组

如前所述,对中国中西部部分地方政府而言,仅靠自身实力处置债务的能力是较为有限的。这意味着中央政府和商业银行体系应是化解地方政府债务风险的主力军,而中央政府无疑将发挥决定性作用。具体来看,要从根本上化解当前的地方政府债务风险,既需要一次中央政府主导的大规模债务置换,又需要一次银行体系与地方政府相互配合的债务重组。

在进行债务置换和债务重组之前,有必要推动新一轮地方政府债务审计,目的在于对地方债进行甄别和归类:一类是为提供纯粹公共产品产生的债务,另一类则是由其他原因产生的债务。

债务置换主要针对的是中西部偿债能力弱的省份的第一类债务。中央政府可以通过发行特别国债的方式对地方债进行置换。这样做的原因有两点:其一,目前中央政府的举债空间依然较大,及时开展债务置换可以将解决债务问题的最终成本最小化。因为一旦地方政府债务恶化,势必会引发银行业危机甚至是系统性风险,最终中央政府一定会介入,但代价将是极为沉重的。其二,通过发行较低利率的国债置换较高利率的地方债,不仅能够明显降低地方债付息压力,还可以拉长期限,平滑偿债过程。

对于剩余的地方政府债务,由于其成因复杂,如果同样采取债务置换的方式,势必会产生巨大的道德风险。因此,这部分债务需要由商业银行与地方政府在密切配合的前提下进行债务重组,两者在博弈中分担化解债务的成本。商业银行可通过增加拨备与充实资本金的方式来分担债务重组成本。对于地方政府而言,可以把地方国企混合所有制改革与地方债处置结合起来,尤其那些存量债务更高的省份,更应率先加速国企混改。