胆道感染抗菌药物临床抉择的焦点问题

汪斌,陈晓燕,陈辰,赵凯亮,齐浩龙,张爱民,丁佑铭,王卫星

武汉大学人民医院肝胆外科,湖北 武汉 430060

胆道感染是肝胆外科临床常见的腹腔内感染性疾病,按照发病部位可分为胆囊炎和不同部位胆管炎,根据发病急缓及病程经过亦可分为急性、亚急性以及慢性炎症等类型。胆道感染主要因胆道梗阻、胆汁淤滞及细菌感染造成,其中胆道结石是导致梗阻的最主要原因[1]。临床上,胆道感染如不能有效控制,常进展迅速,可继发脓毒血症,并逐步发展至多器官功能衰竭、感染性休克而危及生命。目前,除手术治疗及胆汁引流外,及时、合理、有效的抗菌治疗是治疗急性胆道感染十分重要的一环,不仅可以限制局部及全身炎症反应、防止手术切口感染及肝内脓肿形成,还可协助控制病人病情以合理选择手术时机[2]。本文就急性胆道感染抗菌药物临床应用的焦点问题予以阐述。

一、急性胆道感染的诊断标准及严重程度评估

急性胆道感染的病程发展迅速,尤其是急性胆管炎,可因全身炎症反应综合征(SIRS)和(或)脓毒血症造成多器官功能障碍综合征(MODS)危及生命。因此,及时、准确地对急性胆道感染作出诊断和病情评估,对于指导早期治疗(如:药物的选择、给药时机、给药形式)、降低胆道感染并发症发生率及死亡率、改善病人预后具有重要意义。目前多以《东京指南(2018/2013)》(TG18/TG13)推荐的急性胆囊炎/胆管炎诊断标准及严重程度评估标准作为参考。

TG18/TG13急性胆囊炎诊断标准[3]:A.局部炎症体征:(1)墨菲征;(2)右上腹包块/疼痛/压痛。B.炎症的全身表现:(1)发热;(2)C反应蛋白(CRP)升高;(3)白细胞计数升高。C.影像学表现(急性胆囊炎的影像表现特征)。诊断:(1)可疑诊断:A中任意1条+B中任意1条;(2)确定诊断:A中任意1条+B中任意1条+C。注意:应排除急性肝炎,其他急腹症、一级慢性胆囊炎。

急性胆囊炎严重程度可分为三级(轻、中、重度)[3],一级(轻度)指胆囊仅有轻度炎症改变,无重要脏器功能障碍,胆囊切除手术安全;二级(中度)指有明显的胆囊局部炎症表现(如坏疽性胆囊炎、胆囊周围脓肿、肝脓肿或胆汁性腹膜炎),右上腹压痛并可触及包块,疼痛持续超过72 h,白细胞计数升高>18×109/L,以上任意1项表现均可评定为中度胆囊炎;三级(重度)指除急性胆囊炎表现外,伴随以下任意1个器官功能障碍,如血压降低需给予多巴胺或去甲肾上腺素治疗维持,意识淡漠,氧合指数(PaO2/FiO2)<300 mmHg,少尿,血肌酐>176 μmol/L(2.0 mg/dL),凝血功能障碍,凝血酶原时间-国际标准化比值(PT-INR)>1.5 s,血小板计数<100×109/L。

急性胆管炎的诊断[4-6]则依据病人具有全身炎症表现(如畏寒、发热),或实验室检查的炎症表现证据(如白细胞升高、C反应蛋白升高、黄疸或肝功能损伤),或影像学上证实有胆管扩张,或有结石、支架、狭窄等,如具备上述表现之一,则临床应高度怀疑急性胆管炎可能。其他有助于诊断急性胆管炎的因素,包括右上腹或上腹部疼痛,胆道疾病史(如胆囊结石,胆道手术史,胆道支架植入史)。急性肝炎病人,有明显的频繁发作的全身炎症反应。当鉴别诊断困难时,病毒学和血清学检测是必需的。对急性胆管炎的严重程度评估也与急性胆囊炎类似,评为三级(轻、中、重度)。如诊断急性胆管炎,伴随高热(≥39℃),年龄≥75岁,白细胞计数异常(>12×109/L,或<4×109/L),高胆红素血症[总胆红素≥85 μmol/L(5 mg/dL)],低蛋白血症(<正常水平×0.7),上述任意两种表现均可评为二级(中度)急性胆管炎。三级(重度)则指急性胆管炎伴随心血管、神经系统、呼吸功能等任意一个系统器官功能障碍。对不同严重程度的急性胆管炎,不只是“三级(重度)”和“二级(中度)”,对“一级(轻度)”急性胆管炎也一样,早期诊断、早期胆道引流和(或)针对病因学的处理,以及抗菌药物的应用都是基础治疗措施。

因此,对那些给予初始的医学治疗(包括一般支持治疗和抗菌药物治疗)后无反应的急性胆管炎病人推荐早期进行胆道引流,或针对病因学的处理。

二、胆道感染细菌谱及药物敏感性监测

对于疑似急性胆道感染病人常推荐立即采取抗菌治疗,优先于经皮、内镜及手术等治疗措施。因此,了解胆道感染相关病原微生物谱及药物敏感性情况对于指导胆道感染早期经验性用药至关重要。胆道感染的细菌多直接或间接来自于肠道,目前,在我国引起胆道系统感染的致病菌中仍以革兰阴性细菌为主(约占2/3),前5位依次为大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍氏不动杆菌和阴沟肠杆菌;革兰阳性菌约占1/3,前3位依次为粪肠球菌、屎肠球菌、表皮葡萄球菌;真菌仅占少数。值得注意的是,近年来我国胆道感染病原菌谱较过去有所变化,革兰阳性菌、真菌所占比例显著增加,且胆道病原菌比例也有所提升,其中超过半数是大肠埃希菌合并屎肠球菌感染。此外,厌氧菌在胆道感染中可能存在着较高比例,但受限于培养技术及设备,目前胆汁厌氧菌培养阳性率仍较低。

卫生部全国细菌耐药监测结果(2011年度)显示,胆汁标本中分离的大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌对多种抗菌药物产生一定的耐药性,对青霉素类、喹诺酮类抗菌药物耐药性较高,占55.6%~59.4%;对三、四代头孢菌素耐药率为28.9%~67.7%;大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对头孢噻肟的敏感率持续在较低水平,分别为30.1%和37.9%,但对头孢他啶和头孢吡肟的敏感率保持在60%左右;大肠埃希菌对碳青霉烯类药物仍比较敏感,耐药率小于2%。铜绿假单胞菌对抗菌药物的耐药率总体处于较高水平,敏感率大于70% 的仅有哌拉西林他唑巴坦(72.4%)、美罗培南(74.6%)、阿米卡星(85.6%)和多黏菌素(99.6%)。鲍氏不动杆菌较铜绿假单胞菌表现为更高的耐药性,对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为79.4%和61.9%。屎肠球菌对抗菌药物耐药率高于粪肠球菌,革兰阳性细菌对万古霉素和替考拉宁耐药率较低[1-2,7-10]。

三、胆道感染病原学诊断

及时明确致病菌是有效管控急性胆道感染的关键环节,尤其针对具有高度耐药风险的医院获得性感染病人。依据病原微生物学分析及药敏结果,个体化地制订抗菌治疗方案、确保药物抗菌谱涵盖病原菌,能避免抗菌药物的误用、滥用,且能有效地控制胆道感染并改善预后。TG13[2]及世界急诊外科学会(WSES)2016年指南[11]推荐,对于疑似胆道感染病人在手术或内镜胆汁引流操作前常规进行胆汁培养。除一级急性胆囊炎外,推荐送检所有急性胆囊炎病人的胆囊胆汁标本。急性胆管炎病人胆汁培养阳性率为59%~93%,而急性胆囊炎病人胆汁培养阳性率为29%~54%。

目前对于胆道感染是否常规进行血培养仍有争议。虽有研究发现血培养与胆汁培养阳性结果一致性较好,但血培养整体阳性率较低[12-14],其中急性胆管炎病人血培养阳性率为21%~71%,急性胆囊炎病人血培养阳性率仅为7.7%~15.8%[2],且鲜有临床研究表明急性胆道感染病人能从血培养中获益。TG13指南[2]并不推荐对一级社区获得性急性胆道感染病人常规进行血培养,仅推荐对严重胆道感染病人进行血培养,以期对调整治疗方案发挥一定的指导作用。美国外科感染学会与感染性疾病学会(SIS-NA/IDSA)2010年指南[15]不推荐社区获得性腹腔感染病人常规进行血培养,因为该结果并不会对治疗方案或临床结局产生影响。土耳其传染病和临床微生物学专业学会(EKMUD)2016年指南[16]同样提出血培养结果对社区获得性腹腔感染病人无法提供更有意义的信息,故不推荐常规进行血培养,仅推荐用于具有中毒症状或免疫抑制的病人,以了解是否存在菌血症,从而决定抗菌治疗的时长。

另外,对于是否常规进行厌氧菌培养,SIS-NA/IDSA 2010年指南[15]提出,如果社区获得性腹腔感染病人接受了经验性抗厌氧菌治疗,则不推荐进行厌氧菌培养。

对于病原学及药敏实验结果,应该如何解读,也应引起临床重视。TG13指南推荐在明确致病菌后,应根据药敏结果选择合适抗菌药物进行目标治疗。SIS-NA/IDSA 2017年指南[17]推荐应对特定病人依据病原体培养结果调整抗菌治疗方案;对于接受感染灶清除及经验性抗菌治疗后临床疗效满意的低风险病人,不推荐依据培养结果调整抗菌治疗方案;对于高风险病人,若药敏结果提示致病菌对初始经验性抗菌药物表现出耐药性,则推荐考虑调整抗菌治疗方案;此外,对于高风险病人,指南还推荐依据培养结果常规地降级或精简抗菌治疗,采取窄谱抗菌药物,或针对所分离的致病菌进行目标治疗。

四、胆道感染抗菌药物的选择

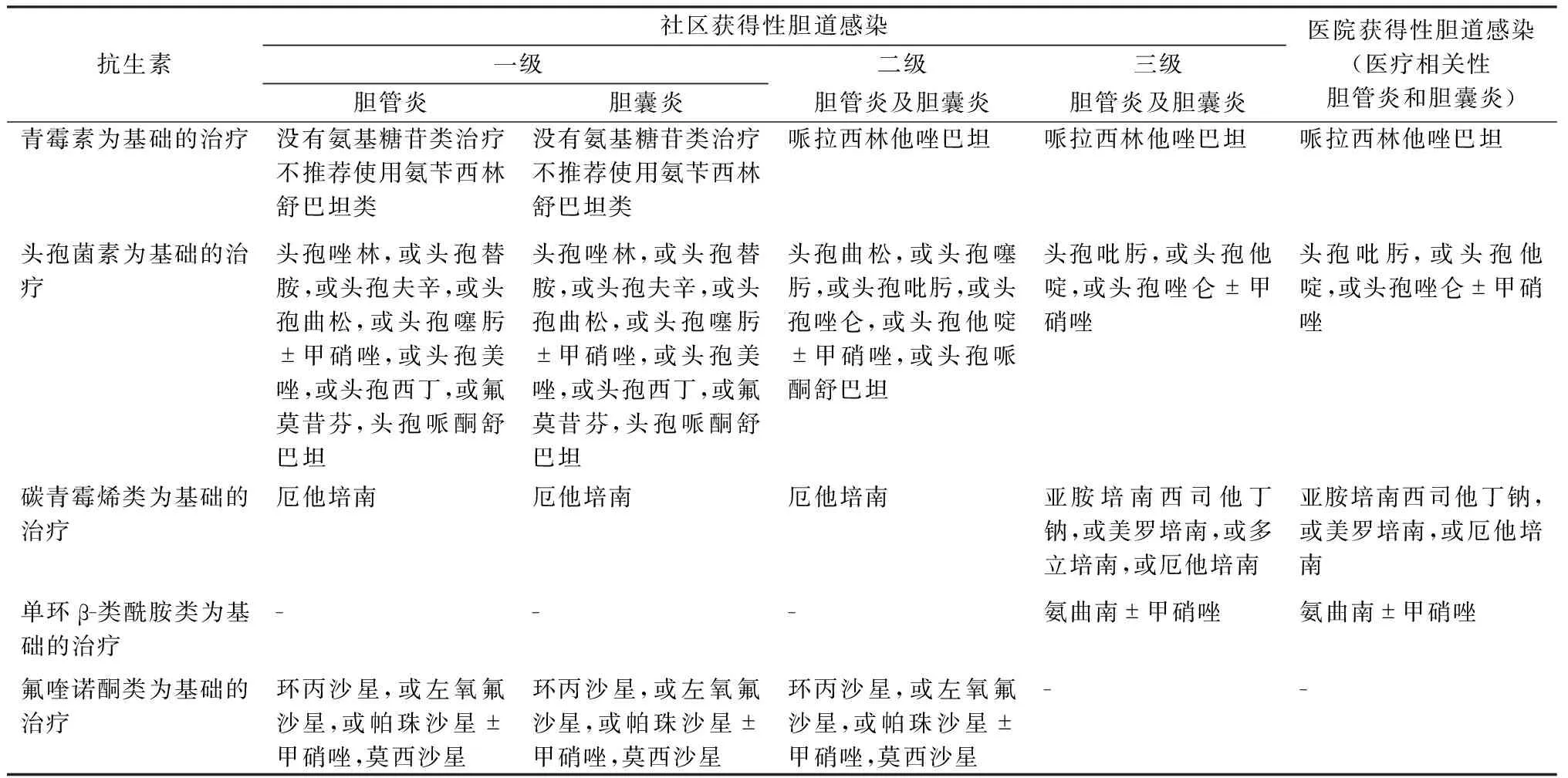

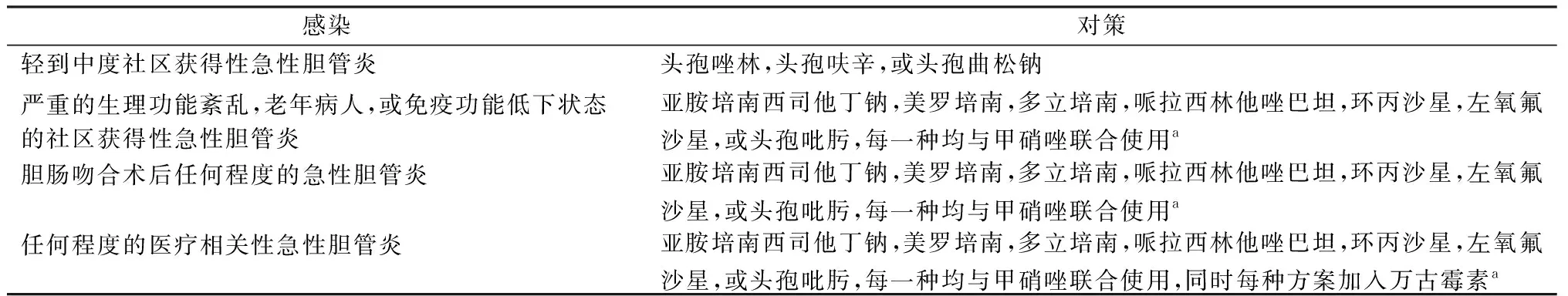

合理选择经验性抗菌药物需考虑诸多因素,包括胆道感染的严重程度、当地细菌谱及其耐药情况、所选抗菌药物抗菌谱、抗菌药物的药动学和药效学特性、病人肝肾功能情况、病人近期使用抗菌药物及药物不良反应史等。其中病人近半年内抗菌药物使用史尤为重要,因为这大大增加了出现耐药株的风险。TG13指南[2]依据急性胆囊炎/急性胆管炎严重程度及感染来源(社区获得性胆道感染或医院获得性胆道感染)形成了胆道感染抗菌药物推荐意见(表1)。SIS-NA/IDSA 2010年指南[15]也依据胆道感染严重程度及感染来源提出了成人胆道感染经验性抗菌药物推荐意见(表2)。

表1 急性胆道感染抗菌药物推荐(TG13)

表2 成人胆道感染经验性抗菌药物推荐(SIS-NA/IDSA2010)

五、胆道感染抗菌药物的给药时机、用药时长及给药方式

抗菌治疗是治疗胆道感染的重要组成部分。及时、合理的抗菌治疗不仅能限制全身炎症反应及局部炎症,还可降低术后感染及肝内脓肿形成的概率。但是,任何抗菌治疗都不能替代解除胆道梗阻的治疗措施,因此胆道感染抗菌治疗恰当的给药时机、给药方式及用药时长显得尤为关键。TG07指南提出[18]对于重度急性胆管炎病人,在立即解除梗阻、引流胆汁的同时采用合适的抗菌治疗。SIS-NA/IDSA2010年指南[15]推荐对于诊断或疑似腹腔内感染病人应采取抗菌治疗,尤其对于感染性休克的病人应立即采取抗菌治疗。TG13指南推荐一旦病人疑似诊断胆道感染应立即考虑抗菌治疗,优先于经皮、内镜及手术等治疗措施;对于感染性休克的病人,应尽可能在1 h内明确诊断并采取抗菌治疗;对于其他病人,应尽可能在4 h内明确诊断并采取抗菌治疗。SIS-NA/IDSA2017年指南[17]同样推荐对于表现出败血症或感染性休克的腹腔内感染病人,应尽可能在1 h内明确诊断并立即采取抗菌治疗;对于其他腹腔内感染病人,应在抗菌治疗同时考虑下一步清除感染灶的措施。

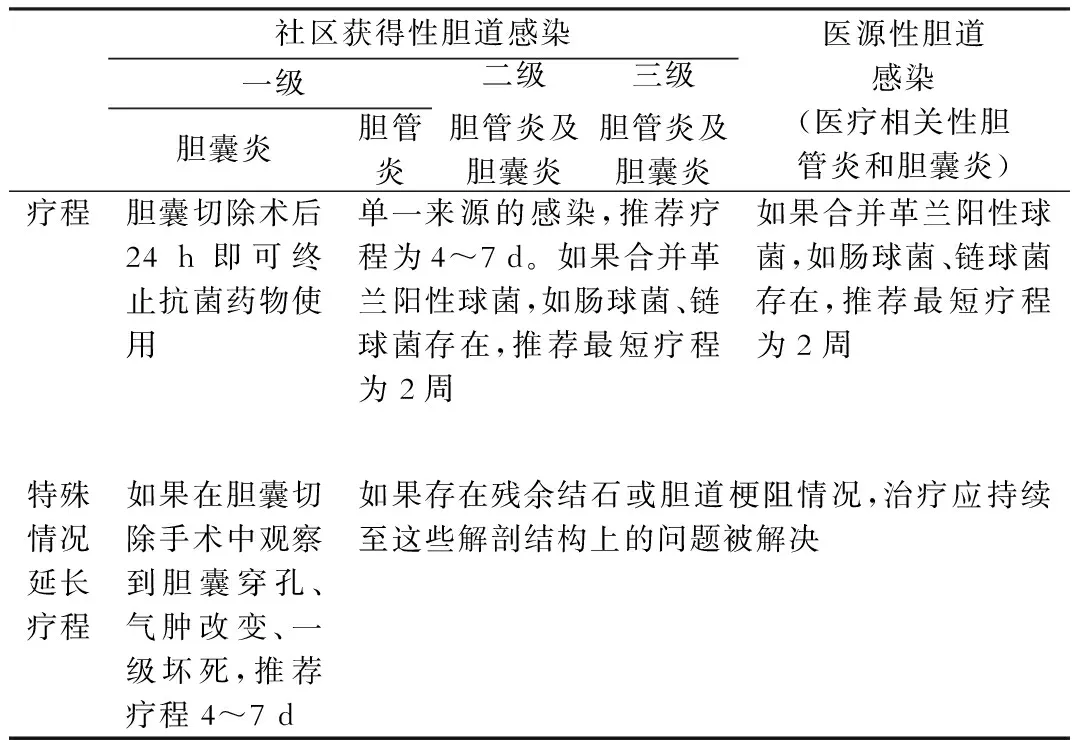

对于胆道感染抗菌治疗的用药时长,目前缺乏高质量的随机对照研究。但普遍认同感染灶(如胆道梗阻)是否得到有效控制是决定抗菌治疗时长的关键因素。SIS-NA/IDSA 2010年指南[15]推荐对于感染灶得到有效处理的复杂腹腔感染病人,其抗菌治疗时长为4~7 d。此外,一项回顾性研究及一项前瞻性研究表明急性胆管炎病人在充分胆汁引流、体温恢复正常后,短程(3 d)抗菌治疗是有效的[19-20]。TG13指南[2]依据胆道感染严重程度、感染来源(社区获得性或医院获得性)、特殊情况等分别提出了推荐意见(表3)。此外,对于社区获得性急性胆囊炎抗菌治疗中止时机,TG13指南[2]特别强调,轻度急性胆囊炎病人,若胆囊切除术后感染灶被有效控制,则应在术后24 h内停止抗菌治疗;中、重度急性胆囊炎病人,在胆囊切除术后应继续给予抗菌治疗;对于出现胆囊周围脓肿或胆囊穿孔的病人,抗菌治疗应持续至术后病人体温、白细胞恢复正常,且无腹部异常体征时停止。一项随机对照研究也表明急性胆囊炎病人胆囊切除术后24 h继续使用抗菌治疗并无益处[21]。

表3 胆道感染抗菌药物推荐使用时长(TG13)

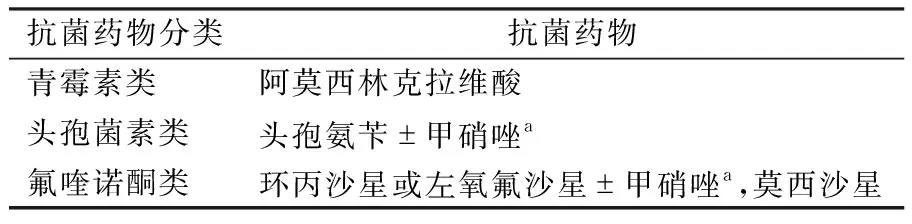

胆道感染抗菌药物的给药方式,目前主要有口服和静脉滴注两种,但大多数情况下以静脉滴注为主。SIS-NA/IDSA 2017年指南[17]推荐,腹腔内感染病人在恢复肠道功能后,合理选用生物利用度高的口服抗菌药物替代静脉滴注药物;但口服抗菌治疗仅适用于短程疗法,不能超过目前所推荐的抗菌治疗时长。TG07指南[22]推荐对于腹痛症状较轻、炎症反应不明显的轻度急性胆囊炎病人可采取口服抗生素治疗,甚至可不使用抗菌治疗,仅予观察处理。TG13指南[2]提出对于能耐受口服给药的急性胆管炎和急性胆囊炎病人,可予以口服抗菌药物治疗。Park等[23]进行的一项随机对照研究表明,对于伴有菌血症的急性胆管炎病人,在有效胆道引流后尽早(术后第7天)由静脉滴注转换为口服抗菌药物治疗,其疗效不劣于传统10 d静脉滴注抗菌治疗。依据所分离出致病菌的敏感性,TG13推荐了几种针对胆道感染具有代表性的口服抗菌药物(表4)。

表4 胆道感染口服抗菌药物推荐(TG13)

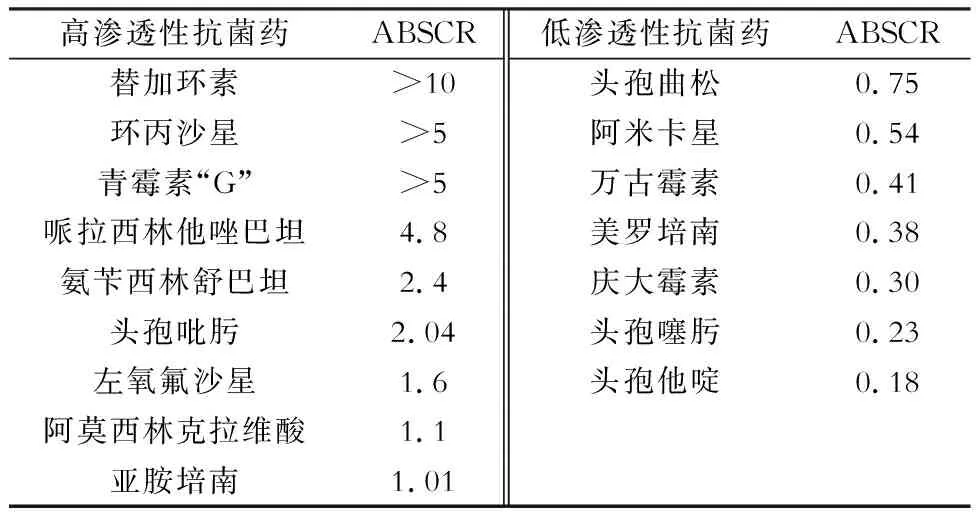

六、抗菌药物的胆汁排泄

胆道分泌是人体消除或代谢药物的一条重要途径。传统观点认为,药物的胆道排泄是胆道感染抗菌药物选择需要考虑的一个要素,抗菌药物在胆道的富集能有效治疗胆道感染[24]。然而,有研究却表明由于胆道梗阻的存在、胆道内压力的上升,抗菌药物的胆道分泌也随之受限或停止[25-27]。因此,尽管考虑抗菌药物的胆汁分泌能力具有一定的合理性,但暂不推荐将其作为胆道感染抗菌药物选择的主要因素进行考虑。期待日后更多关于胆道感染抗菌药物胆汁分泌的高质量随机对照研究予以论证。常见抗菌药物胆道分泌能力见表5。

表5 抗菌药物胆道分泌能力

综上所述,对不同程度的胆道感染,抗菌药物的合理使用发挥着重要作用,胆道感染抗菌药物的临床选择需要从胆道感染的严重程度、胆道感染细菌谱及药敏监测情况、病原菌的诊断、经验及敏感抗菌药物的合理选择、抗菌药物的使用方法等方面综合考量,及时地手术及胆道引流,恰当的抗菌药物使用,才是控制胆道感染的良策。