我国一流学科非均衡分布及其全开放格局构想

成 媛 周守军 朱为鸿

[提要]我国一流学科在门类分布、区域分布、校际分布存在的非均衡现象,其背后隐藏着我国高等教育的学科系统“缩长”现象。一流学科的非均衡分布是国家资源正面供给冲击与负面需求冲击综合影响的结果。一流学科建设要进行资源制度改革,面向所有高校、科研机构、产业部门等,建立起多主体共治共建共享、资源要素全通道供给和循环的全开放格局。

自从1986年开始建设国家重点学科,到2015年开始启动建设世界一流学科,我国都采取非均衡策略建设国家重点学科和建设世界一流学科,在学科分布上表现出持续的非均衡分布状态。学科非均衡分布毫无疑问地会影响到我国高等教育发展格局。在我国即将进入世界一流学科建设的第二个周期之际,我们有必要检视一流学科非均衡分布状态,为建设良好的高等教育生态格局和完善一流学科建设政策提供咨询服务。

一、一流学科非均衡分布

一流学科均衡分布是学科建设公平正义的基本要求,也是追求高等教育高质量发展和建设高等教育强国的应有之义。一流学科均衡分布主要从学科门类分布、区域分布、校际分布三个方面来考察。一流学科非均衡分布是一流学科均衡分布的相对状态。

(一)一流学科门类非均衡分布

在本文中,学科门类均衡分布主要指某一学科门类的一级学科分布比例与其在《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(以下简称《目录》)中的一级学科总量的比例基本相当。学科门类非均衡分布主要指某一学科门类的一级学科分布比例高于或低于其在《目录》中的一级学科总量的比例。我们将前一种学科门类非均衡分布称为高位非均衡,后一种学科门类非均衡分布称为低位非均衡。一般来讲,在学科门类分布系统中,处于学科分布低位非均衡的学科门类是学科结构比较短缺、学科竞争力和影响力有待加强的学科。

按照2011年《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,除军事学门类10个一级学科外,自然科学学科门类拥有72个一级学科,人文社会科学学科门类拥有28个一级学科。2017年公布的一流学科涉及12大学科门类100个一级学科中的96个一级学科和12个二级学科。全国设置了465个一流学科点,其中一级学科点447个,二级学科点18个。从表1中可以发现:自然科学学科拥有358个一流学科点,占一流学科点总量的76.99%,人文社会科学学科拥有107个一流学科点,占一流学科总量的23.01%。在一流学科分布中,自然科学学科门类处于高位非均衡状态,人文社会科学学科门类处于低位非均衡状态。这表明,在一流学科分布结构中,人文社会科学学科门类总体处于结构短缺状态。

在一流学科门类分布中(表1),各一级学科占465个一流学科点的比例如下:工学40.43%、理学22.36%、医学9.03%、农学5.16%、法学4.95%、管理学4.51%、文学4.08%、艺术学2.97%、经济学2.36%、历史学1.93%、教育学1.29%、哲学1.07%。理学、工学、文学等5个学科门类的一流学科点比例超过其在《目录》中的一级学科所占比例,其中,理学、工学、文学三个学科门类分别超过8.36%、2.43%、1.08%,处于分布结构的高位非均衡状态。农学、艺术学、医学、教育学、历史学、法学、管理学7个学科门类的一流学科点比例明显低于其在《目录》中的一级学科所占比例,分别低3.84%、2.03%、1.97%、1.71%、1.07%、1.05%,0.49%,处于分布结构的低位非均衡状态。这表明:除哲学学科的一流学科基本处于均衡状态外,其他门类学科的一流学科分布都处于非均衡状态。从整体分析,农学、艺术学、医学、教育学、历史学、法学、管理学7个学科门类的结构处于短缺状态。特种医学、医学技术、公安技术、生物工程4个一级学科没有设置一流学科点,处于一级学科结构短缺状态。

表1 一流学科的门类分布状态表

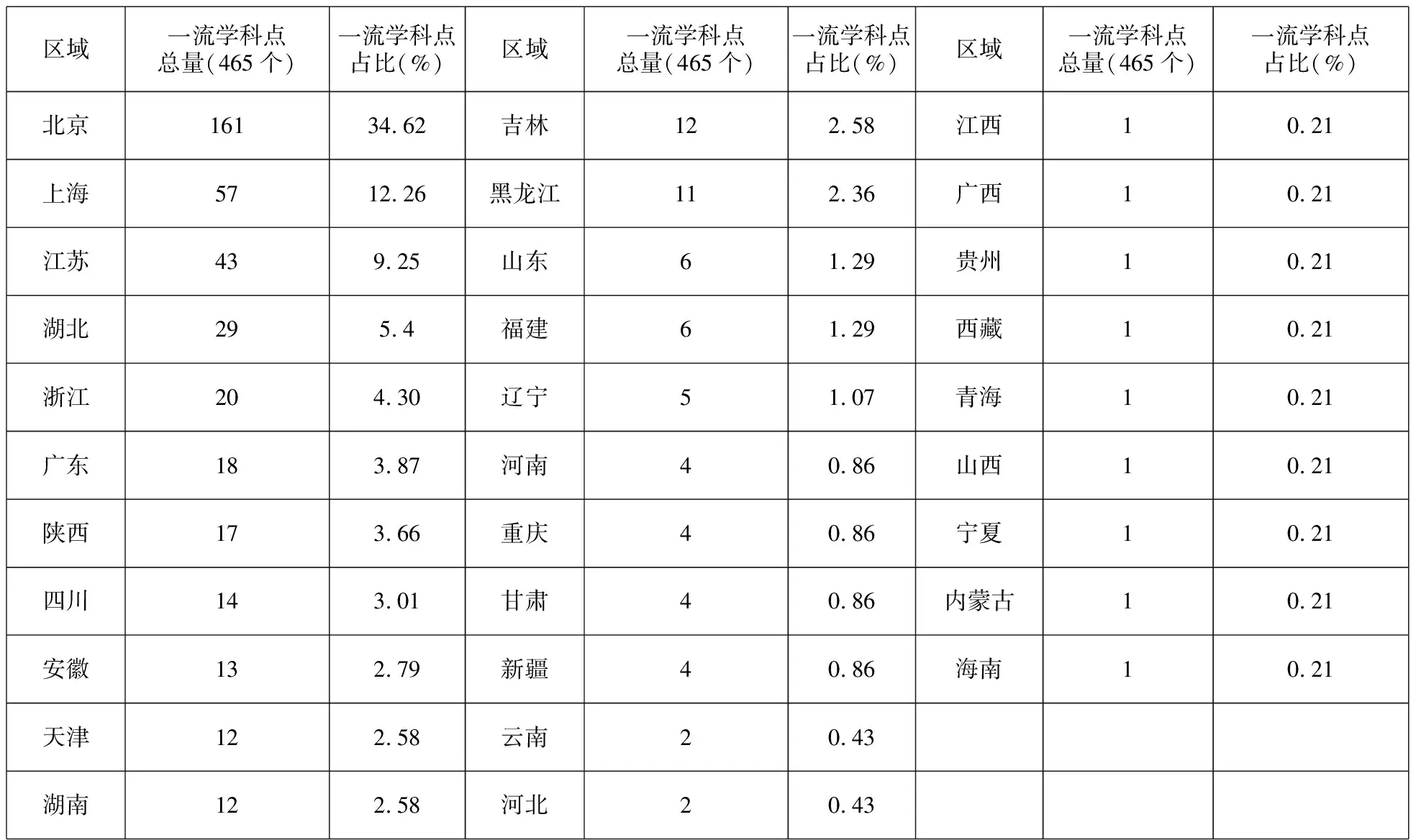

(二)一流学科区域非均衡分布

关于一流学科区域均衡分布的测量标准,可以用每万人口数的人均一流学科数量作为标准,还可以用区域每10万平方公里的一流学科均量作为标准,还可以用每省(直辖市、自治区)的一流学科均量作为标准。本文以省均学科量作为标准来观测一流学科区域均衡分布状态。一般来讲,低于省均一流学科量的区域是学科区域结构比较短缺、能力和地位比较薄弱的区域。

我国一流学科区域分布实现了区域全覆盖。不过,一流学科分布既有明显的集中区域,也有明显的分散区域,呈现出比较明显的学科地理分布分界线:以大兴安岭-太行山-秦岭-巫山-南岭-五指山为分界线(与“胡焕庸线”总体上一致),此线以东,一流学科分布较集中。此线以西,一流学科分布较少,且成孤点状分布。(见表2)

2017年,国家设置了465个一流学科,省均15个一流学科。表2说明:北京(34.62%)、上海(12.26%)、江苏(9.25)、湖北(5.4%)、浙江(4.30%)、广东(3.87%)、陕西(3.66%)7省(直辖市)达到一流学科省均值,以上7省(直辖市)一流学科总量346个,占一流学科区域总量的74.4%,是一流学科比较集中区域。其余24个省(直辖市、自治区)没有达到一流学科省均值,其中,山西、江西、广西、贵州、青海、宁夏、内蒙古、西藏、海南9个区域是一流学科零星分布区域,每个区域基本上只布设了1个一流学科建设点,9个区域合计的一流学科点占比0.21%,可见,这9个区域是一流学科分布结构比较短缺的区域。

表2 我国一流学科区域分布表

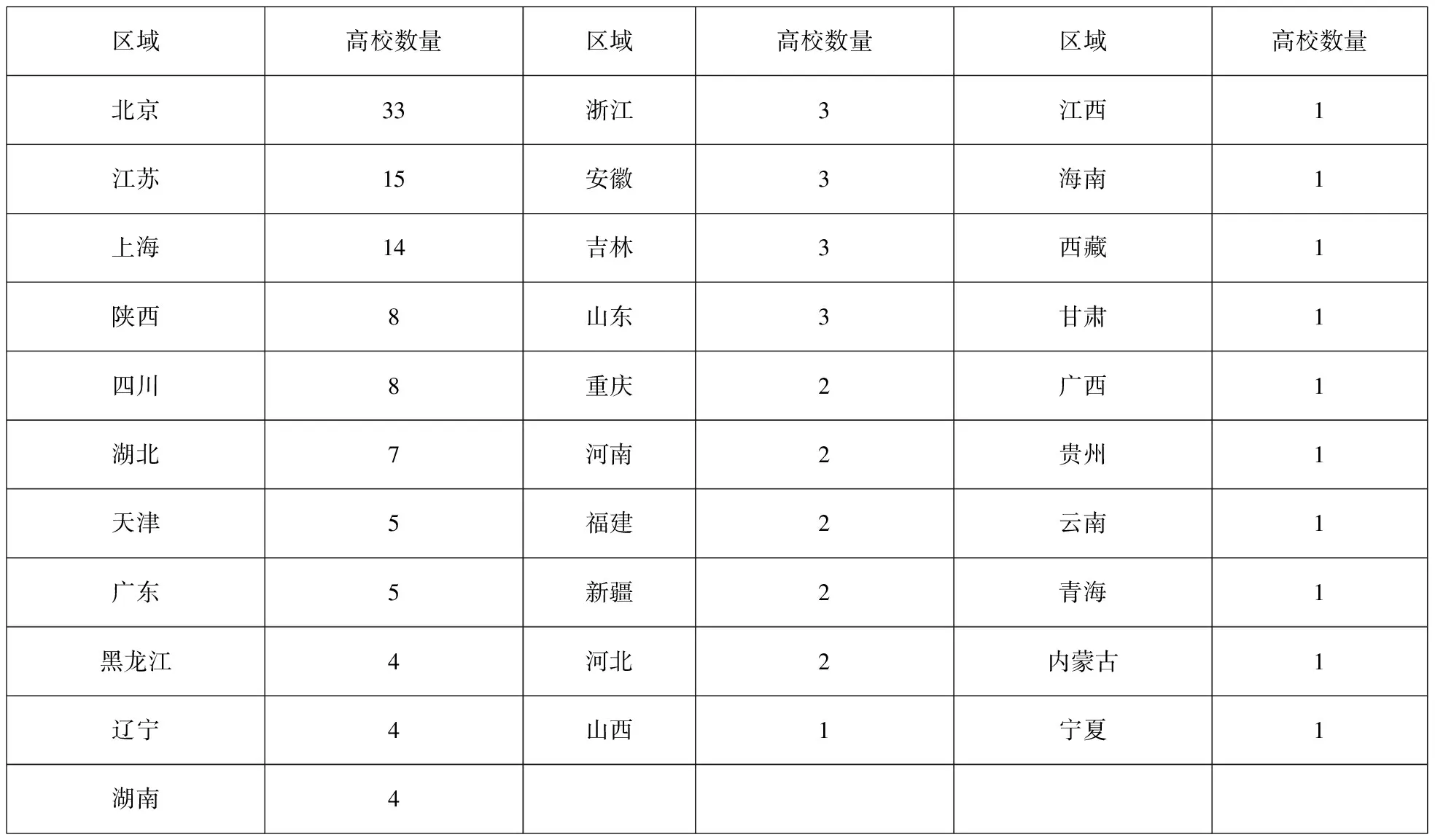

(三)一流学科校际不均衡分布

关于一流学科校际均衡分布的考察标准,本文主要从高校层级来评测。将高校划分为原“211工程”高校和非“211工程”高校两个层级,考察这2个系统高校的一流学科占有量,以此来衡量一流学科的校际均衡情况。一般来讲,在一流学科校际分布系统中,学科点占比低的高校系统是学科校际结构短缺、能力和地位有待加强的高校。

从总体分析,一流学科建设单位共有140所大学(包括中国石油大学、中国矿业大学、中国地质大学的两个独立校区)。其中,原“211工程大学”占比82.1%,非“211工程大学”占比17.9%。在140所一流学科建设高校中,部委所属高校90所(教育部直属71所,其他部委直属19所),占一流学科建设高校总数的64.3%。省(直辖市、自治区)属高校50所,占一流学科建设高校总数的35.7%。除原有的国家“211工程”大学外,一流学科建设高校新增加25所高校(包括北京协和医学院),主要是特色明显的医学类高校、地方高校、特殊高校、艺体高校。

原“211工程”大学是一流学科建设单位的主体。在一流学科建设阶段,“211工程”大学有93.3%的一流学科,非“211工程”大学仅有6.7%的一流学科。其中,25所大学拥有5个(含5个)以上一级学科点,占一流学科点总量的59.78%,是一流学科分布比较密集的大学。这些大学是:北京大学(36个)、清华大学(30个)、浙江大学(18个)、复旦大学(15个)、上海交通大学(15个)、南京大学(15个)、中国人民大学(14个)、北京师范大学(10个)、东南大学(11个)、中山大学(11个)、中国科学技术大学(11个)、武汉大学(10个)、中国农业大学(9个)、华中科技大学(8个)、西安交通大学(8个)、北京航空航天大学(7个)、哈尔滨工业大学(7个)、同济大学(6个)、东北师范大学(6个)、四川大学(6个)、华中农业大学(5个)、厦门大学(5个)、吉林大学(5个)、南开大学(5个)、国防科技大学(5个)。这25所高校主要是原“211工程”大学,分布在北京、上海、江苏、湖北、陕西、广东等区域。(见表3)

一流学科建设高校分布实现了省域(直辖市、自治区)全覆盖(见表3)。一流学科建设高校比较集中的区域分布如下:第一大集中区域是北京(33所),第二大集中区域是江苏(15所)、上海(14所),第三集中区域是陕西(8所)、四川(8所)、湖北(7所)、天津(5所)、广东(5所)。而山西、江西、广西、甘肃、贵州、云南、青海、宁夏、内蒙古、西藏、海南等11个区域均只有1所高校拥有1个一流学科点,这11个区域的高校是一流学科分布比较短缺的高校。在局部区域,一流学科分布点虽然在总量上位列全国前列,但这些一流学科主要集中在某一、两所高校。例如,在浙江省,虽然有一流学科点20个,但主要集中在浙江大学,该大学拥有18个一流学科建设点。福建省虽然拥有6个一流学科点,但主要集中在厦门大学,该大学拥有5个一流学科建设点。

表3 一流学科在区域的高校分布数量表

二、资源供给冲击理论视域中的一流学科非均衡分布

一流学科非均衡分布实际上是学科非均衡发展的一种表现。透过这种表现,观察整个高等教育的学科系统,我们发现,经过35年的压缩式建设高水平学科,依靠政府扩张性财政政策支持与规模资源供给政策支持,相关高校的学科得到了长足发展,但学科系统并存着“互逆双象”问题。在以原“211工程”大学为代表的系统一侧,学科处于持久的、一定速度的增长空间中,学科发展资源供给比较充足,学科发展需求比较旺盛,一定程度上支撑着国家战略发展,给外界一种高等教育的学科系统“宏观好”的感觉与认识。在以非“211工程”大学为代表的系统一侧,尤其是前文中提到的西部欠发达区域的高校,学科处于长期的极其缓慢增长或滞涨空间中,学科发展资源供给严重不足,学科发展需求乏力,学科发展原动力不强,学科发展能力薄弱,高校很难吸引高层次人才,给外界一种高等教育的学科系统“微观不好”的感觉与认识。我们可以将这种学科发展并存的“互逆双象”描述为学科“缩长”。[1]学科“缩长”主要受学科的地理和区位因素、资源禀赋程度、人文因素(制度、科技、文化等)三个基本方面影响,[2]其中,国家资源供给政策对学科系统冲击更为深远与持久。

在经济学供给冲击理论中,供给冲击可以分为外生供给冲击和内生供给冲击两类。从理论角度看,为了促进经济增长,既可以从需求方着手,如降低利率、加速折旧或者采取投资补贴等等。也可以从供给方着手,比如增加要素供给、降低要素价格。通常所谓的正向供给冲击,可以包括资源价格下降、环境管制放松、优惠政策优先给予、发展机会优先赋予等各类冲击。[3]借用经济学供给冲击理论,综观我国一流学科建设政策,政府是供给冲击的主导者,“集中资源和力量经营学科”思路主导下的高积累政策和资源资产化策略是主要特点。我国将学科建设的优势资源(包括政策资源与机会资源)高度集中地投资于原“211工程”大学为代表的大学体系以及这些大学体系所在的区域,让资源成为学科符号资产(学科地位资产、文化资产、声望资产等),形成了政治中心、经济中心、高等教育中心的“三心”资源与力量集中优势和同圈共振优势,[4]对国家发展发挥了重大支撑作用,也充分显示出正向政策供给冲击和正向资源供给冲击的效果。但是,不可忽视的是,这种正向供给冲击是以西部区域的高校学科发展极其缓慢或不增长为代价的,是以西部区域的高校学科需求动力受到抑制为代价的。在某种程度上,目前一流学科非均衡分布状态是正面供给冲击与负面需求冲击综合影响的结果。

长远来看,学科水平增长过度依靠国家扩张性财政政策支持和资源供给政策支持,这种政策支持拉动学科水平增长是不可持续的,也会产生政策投资效率问题。目前,在高度注意负向需求冲击对高等教育的学科系统消极影响的同时,尤其要杜绝既有的极少数一流学科纯粹靠占有一流学科位置获利而不发展的现象,尽快建立起有利于学科物质资本积累、人力资本积累、知识资本积累、科技创新资本积累的可持续发展的制度、体制与机制。

学科均衡发展是从学科发展公平正义、高等教育和谐有序发展等角度提出的理想设计。实际上,学科非均衡发展是高等教育发展中的常态,是绝对性与相对性的辩证统一。学科非均衡发展有其特殊的运作逻辑,并以“理论根据—历史根据—现实根据”这三维度为其逻辑正当性的存在基础。[5]我们不能武断地对一流学科非均衡分布状态进行评价,但我们必须合理评估一流学科非均衡分布的“度”。我们要注意的是,学科非均衡发展不能影响到整个高等教育系统的稳定和人民的根本利益,尤其不能采用依靠长久地牺牲广大西部区域高校发展机会与空间的方式来换取少数高校的发展,或者是采用依靠某些学科的某种不增长状态的方式来确保另外学科的增长状态。建设高等教育强国是指高等教育系统强大与整体强大,建设高质量高等教育是指高等教育系统的高质量与全体组成部分的高质量。如果没有广大西部区域高校和省属高校的强大和高质量,建设高等教育强国目标和高质量的高等教育目标就很难实现。目前的一流学科建设政策仍然延续了重点建设高水平学科策略,至2020年,重点建设高水平学科政策已经持续了35年,部分长久得到支持的学科已经是成熟学科,且位居世界学科水平一流行列或前列,①而广大西部区域高校学科却处于资源严重匮乏、能力极其薄弱状态。在建设高等教育强国进程中,国家在实施继续扶优政策的同时,也要考虑薄弱地区和西部高校的学科发展需要,推进资源制度改革,逐步减少资源、政策对薄弱地区和西部高校的约束,用开放的心态与视野,适度调整一流学科非均衡分布格局,建立和谐的学科发展生态。

三、建立一流学科全开放格局

建立一流学科全开放格局,既有理论依据,也是现实所需。从公共理论分析,学科公共产品属性源于大学公共产品属性。一流学科是公共产品,为全社会所拥有,为全社会所建设,为全社会所享用。政府、高校、社会组织都是一流学科建设的主体。从一流学科建设现实来分析,一流学科是一种稀缺公共产品,为政府和部分优势高校所独享。独享主体所拥有的一流学科建设资源有限,其所拥有的一流学科建设力量也是有限的,需要集中全社会的资源与力量来建设一流学科。另外,国家大力提升一流学科公共治理能力,就是要关注一流学科服务国家重大战略的能力与服务重大经济发展战略的能力建设。实际上,一流学科的非均衡分布是在资源有限、公共治理能力有限情况下采取的现实策略。这只是我国高等教育强国建设中的一个发展阶段的特征,并不能代表我国高等教育强国建设的永恒特征。缓解目前一流学科非均衡分布矛盾,就必须突破现有的一流学科建设格局,建立起一流学科全开放格局。

建立一流学科的全开放格局是指一流学科建设要面向所有高校、科研机构、产业部门等,建立起多主体共治共建共享、资源要素全通道供给和循环的一流学科格局。

(一)建立起多主体共治共建共享一流学科的全开放格局

现在的一流学科建设格局是封闭格局,这主要表现在建设主体的所有制性质是封闭在国有高校系统中,一流学科成为了高校的专属产品,社会其他科研机构组织、企业科研组织等只是一流学科参与者,并没有完全成为一流学科建设的有机主体部分。一流学科的领导和管理机构主要是政府部门和一流学科建设高校,一流学科的遴选、一流学科建设事务日常管理、中期考核、周期考核等工作主要由政府部门与建设高校负责,缺少社会市场部门监督与评价。一流学科“进退场”机制设计中缺少了社会市场调节机制和竞争机制。从一流学科公共治理角度分析,一流学科是公共产品,其产品性质可以分为两类情况分析:在政府和高校具备一流学科建设的无限能力、无限资源情况下,一流学科可以成为政府、高校独享的纯公共产品;在政府和高校具备一流学科建设的有限能力、有限资源情况下,一流学科可以成为政府、高校、社会共同建设的准公共产品。现有的一流学科设计,在产品属性上是处于矛盾状态的,一流学科建设资格申报是高校专有之项目,其他社会组织是没有申报资格的,这就使一流学科具备了纯公共产品属性。但在实际的一流学科建设中,一流学科的建设存在外部效益,校企合作、校社合作是提倡与需要的建设方式,这就使一流学科具备了准公共产品属性。从我国一流学科建设实际情况来分析,一流学科应该是准公共产品,政府、高校、社会都应该是一流学科建设的主体,一流学科成果和效益应为全社会共享。我们要非排除、非歧视地将不同所有制单位纳入一流学科建设主体中,让各主体公平地享受一流学科建设的成果和效益。这样才能有效缓解我国一流学科建设资源不足、建设能力受限的问题,才能有效调动社会积极性,最大限度地集聚学科建设资源,最大限度地发挥各主体建设一流学科的力量。

据此推理,当政府、高校、社会都成为一流学科建设主体后,我们可以建立一流学科建设的共主体格局,形成各主体相互依赖、相互协商、目标聚合、共治共建共享的一流学科建设生态。[6]这是提升一流学科公共治理能力水平的基本要求。目前,如果要缓解一流学科非均衡分布矛盾,尤其是缓解一流学科分布贫乏区域矛盾,提升既有一流学科公共治理能力与效益,非常有必要引进市场机制,让市场参与一流学科建设与治理。如:在一流学科建设资格申报方面,可以突破所有制限制,采取多种形式申报,可以是单一主体申报,也可以是多个主体联合申报。在一流学科实际建设中,可以采取单一主体建设和多个主体联合建设等形式。尤其是针对广大西部地区高校的学科薄弱现状,在条件许可的情况下,可以允许西部高校和东部中部优势高校、其他科研机构与社会组织联合建设一流学科。国家也可以采用“培育”形式建设西部高校的学科,鼓励东部中部优势高校实施类似“对口帮扶”“对口支援”“东学(科)西渐”“东智西引”“西智东培”等策略,建立起跨区域、跨高校、跨社会部门的学科建设联盟。这样可以更好更快地促进西部高校的一流学科建设工作,促进一流学科区域和高校趋于均衡分布。针对国家战略发展急需的短缺学科,可以采取多高校、多社会组织联合建设的形式,促进一流学科门类均衡分布。

(二)建立起一流学科资源要素全通道供给和循环格局

从公共资源供给与循环角度分析,政府(包括一流学科建设高校)与市场都是一流学科公共资源供给的两大源流和循环的两大空间。目前,一流学科建设所需要的人力资源、制度资源、财政资源、信息资源、技术资源、平台资源、关系资源等资源主要由中央政府、省级政府和建设高校供给,资源循环主要在单一区域和单一建设高校内部进行。虽然农业学科和医学学科建立了一流学科联盟,但这两门类学科并没有实现真正意义上的资源无缝隙、无障碍循环。即使在单一区域和单一高校,一流学科建设资源也没有发挥出全景域开放意义上的辐射、引领、示范作用。一流学科建设资源缺少了市场供给源流,空白出市场循环空间。我们要建立起一流学科全开放格局,就要改变目前这种一流学科建设资源供给与循环格局,突破政府行政体制壁垒、制度壁垒、区域壁垒、高校壁垒和学科壁垒,发挥市场对一流学科建设资源的基础配置作用,赋权和赋能给不同所有制单位和组织机构,让其有机会、有保障、有效益地参与到一流学科建设资源的供给与循环中,让一流学科建设资源,尤其是人力资源与制度资源在不同建设主体之间供给与循环。针对一流学科非均衡分布状况,要改变第一个一流学科建设周期的资源供给政策与循环方式,对国家重点学科政策实施以来的一些重点工程政策进行效益评估和非均衡度评估,既要延续扶优扶特扶急扶重政策,又要采取扶弱济弱政策,加大对一流学科分布中的短缺学科、短缺区域、短缺高校的资源供给与循环,不能让高校学科系统出现两极严重分化,甚至断层或断裂。

具体来讲,在一流学科建设中,我们要瞄准国家重大战略需求,瞄准经济社会发展主战场,瞄准科技发展前沿,瞄准人民健康生活需要,加强人文社会科学学科的资源供给与循环,为建设繁荣的哲学社会科学体系打基础;加强综合学科、交叉学科、学科群的资源供给与循环,重点加强集成电路、人工智能、储能技术、量子科技、高端装备、智能制造、生物技术、医学攻关、数字经济(含区块链)、生物育种等相关学科的资源供给与循环,②支撑战略性新兴产业发展和第四次工业技术革命创新;加强政治、经济、文化发展所需要的基础理论学科资源供给与循环,支撑基础理论创新;加强河北、山西、江西、广西、贵州、云南、青海、宁夏、甘肃、内蒙古、西藏、海南12个区域和省属高校一流学科资源供给与循环,重点加强一批南疆高校、一批中西部地方本科高校、一批优质医学院、一批优质师范院校的一流学科资源供给与循环,②支撑国家重大经济带建设、城市群建设和区域协同创新。

在一流学科建设中,我们要结合新时代社会主义现代化建设发展格局的要求,建设以一流学科资源要素内循环为主、加强一流学科资源要素外循环的双循环协调发展格局。推动一流学科资源要素双循环协调发展,要注意两个方面问题。一是加强一流学科存量改革。一流学科的存量改革重点是要进行学科供给侧改革,包括学科政策制度供给改革、学科资源供给改革、学科环境供给改革等方面,降低学科内耗,淘汰“过剩”“过时”学科。一流学科的存量改革就是要加强和改进党对一流学科的领导,完善一流学科内部治理结构和管理体制改革,加强一流学科人才培养理念、方式方法改革,构建一流学科的社会参与机制,进一步推进一流学科的国际交流合作;二是提升一流学科增量的质量。这包括提升既有一流学科的增量质量和提升将来一流学科需求侧的增量质量两个层次。对于既有一流学科来讲,就是要加强既有一流学科“为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务”[7]的能力建设,建设世界尖端水平学科,使一流学科成为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化国家的重大支撑,实现高质量的一流学科内外双循环协调发展。结合以上分析,河北、山西、江西、广西、贵州、云南、青海、宁夏、甘肃、内蒙古、西藏、海南12个区域高校是一流学科增量的重大需求侧,要重点提升这12区域学科增量质量。在学科资源要素内外循环结构建设中,要将这12个区域的资源要素分配非均衡问题作为重点问题来解决,既要夯实这些区域的学科发展基础,建设达标水平的一流学科,又要按照“五大发展理念”,引导一流学科建设高校和社会组织将自身的优势学科资源要素加入到这些区域高校的学科资源要素的循环中,减少这些区域高校学科的重复性建设、低水平建设、高能耗建设,提升这些区域高校学科建设质量,实现我国一流学科的均衡和高质量发展。

注释:

①在教育部第四轮学科水平评估中,去除16家科研机构的66个学科数据和5家党校的20个学科数据,从统计的492个单位的7363个学科评估数据(包括中国科学院大学的学科评估数据)分析,在12个学科门类中,累计叠加有740所大学的一级学科水平评估位于A-至A+;在2020年QS(Quacquarelli Symonds)世界大学学科排名中,累计有101所中国(大陆)大学在41个细分学科中进入了世界前50名;2021年3月25日科睿唯安(Clarivate Analytics)公布了ESI(Essential Science Indicators)从2010年1月1日到2020年12月31日的统计数据,中国内地333所高校有学科进入全球前1%,其中有65所高校累计170个学科进入全球前1%。

②引自《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》(发改社会〔2021〕671号)。