生口

◎李业成

1

装死人的棺材却叫“生口”,叫得那个亲切和客气,好像死是一件享受的事。人上了年纪,有能力又有孝心的儿女,就给老爹或老娘准备一副生口,这是老人们心上的事,就想死后占一口好棺材,棺材做什么样,厚薄,生前见着才放心。每有这样的儿女,村里的老头老太太无比羡慕,逢人便夸,对儿子儿媳更是夸个没完,希望儿子儿媳效仿,但大多数儿子儿媳装聋作哑,因为一副生口价格不菲。

生前能否备下生口,对死便有两种认同,一种是安乐,一种是忧患。要想用孝心抚慰老人的话,莫过于备下一副生口,最好是柏木的,一寸厚的材板,散发着刨花味和桐油味,放在室内床前,朝夕守着,用手拍一拍,檀板一样响亮,满足得连死都忘了,一个个成了老寿星。这么说吧,对门的一个孩子七八岁就喊她老奶奶,头发花白,弯腰驼背,等这个孩子长成大人也有了孩子,孩子的孩子又喊她老奶奶,她的儿子甚至孙子都过世了,她却依然满口牙齿活着。她家里就守着一副生口。一个孤寡老人,没有一件像样的家具,也没有一样值钱的东西,就一副生口,宝贝似的。

别氏就有一副生口,放在锅屋里,贴西山放着,锅屋是两间不大的通屋,放了一副生口,显得更小了,到炕前只剩下三步远。一副一寸厚的柏木高头大棺,材头高出棺身,翘首出厦,刻一“寿”字,俊得让人恨不得枕着搂着它睡。这生口有些来历,没听说有祖传生口的,这生口就是祖传的。

2

那一年,一个不到三十岁的女人领着一个四五岁的男孩要饭要到了山西头村。那年要饭的多,女要饭的尤其多,女要饭的如果哪个男人想留就能留下,想留多少日子就留多少日子。可很少有人留,那些说不上媳妇的光棍汉,见了要饭的女人也不动心,留一宿两宿还可以,没有留到三宿五宿的,多一张嘴就会饿死另一张嘴。这个女要饭的到了山西头村不走了,村外有个场屋子,场屋子里除了一把麦穰,什么都没有,这要饭的女人领着孩子晚上宿在这场屋子里。

山西头村是个大村子,尽管家家没得吃,可一个女人领着一个孩子要饭实在可怜,糠菜团子总能要到一点。有人相问,这女人只说是北边来的,好像五莲一带,娘家姓别,人们就叫她别氏。村里有的是光棍,光棍要想在这个时候娶媳妇可以说一抓一把,每天都有一群群要饭的妇女进村串巷,想留哪一个都肯,别管什么重婚,人在吃不饱肚子的情况下,很多法就失灵了。但村里的光棍们没有一个想娶女人,不敢娶,家里没有一口多余的饭。

但对有些光棍就要另当别论了,过了这个村没了这个店,机会难得,村里人就把这个女人说给东岭一个姓王的光棍。这光棍叫王均每,不到四十岁,长得一表人才,长得好的男人不敢保证就不打光棍,山西头村蛮有一些长得好的光棍,比如李世疆,比如李宗会,都长得人高马大,一表人才,可都打着光棍。王均每年轻时绝对是个英俊小生,白白的脸膛,细挑杆,虽然是个种地的,却文静得像个读书的,年近四十,并不显老,有人就把别氏说给他。饥荒年代娶个媳妇太容易了,媒人把别氏领进王均每的院子就行了,就差天黑,天一黑王均每就可以上床搂上媳妇啦。

可王均每和别氏过了两个晚上,就不想要她了,如果再留这母子,他也得去要饭了,实在是无可奈何。可这个女人不想走,第三天天刚亮,王均每就把别氏要饭的破筦子头扔出了大门外。别氏不走不行了,只好领着孩子出了大门又回到了村东的场屋子。村里的好心人就是多,觉得这母子可怜,既然赖在山西头村不走,就说明与山西头村有缘分。

东山根有一户人家,三个光棍,缺个做饭的,三个光棍还养不活一个女人和一个孩子?这三个光棍老大五十来岁,老二四十多岁,老三不到四十岁,他们都有名字,但村里人不叫,习惯叫王老大、王老二、王老三,后来叫大老汉、二老汉、三老汉。其中王老三闯了大连,大连也属于关东,当地闯大连的人很多,人虽然不在家,每年过年还能给两个哥哥寄点钱来。这就可以说,三个光棍养一个女人一个孩子是没有问题的。这女人当然是说给王老大的。

山西头村东面有座山叫韩家寨,山西头村因此山而得名。那时候的山西头村是个很零散的村子,除了村中的集中住户,南三里远有十来户住山的,西五里地有二十来户住山的,西北角四里地庙子山西有十八户住山的。村东还有十来户,县志上称之为 “零落山西头”,出了村过一条河,一条黄泥头小路,上岭,这十来户人家一直零落到东山跟。三个光棍住得离村子最远,快到山根了。别氏领着一个五岁的男孩,就在这个家住下了,给王老大做了媳妇。王老三不在家,王老二没成家,所以就没有分家,这就等于两个男人有了一个做饭的女人。男人娶妻无非解决两件事,有人睡觉,有人做饭,王老大两件事全部解决了,王老二解决了一件,解决了一件也比光棍强,这个家从此才叫个家。

3

住山头的有很多好处,庄稼就在他们家门口,你还不能说他们会偷集体的庄稼,而要说他们义务看护了集体的庄稼,即使偷点拿点,从义务看护庄稼来说二者扯平了,所以对住山头的人家只有羡慕的份没有异议的份。次一等的是住村外的,住在村外的人家单门独户,拉屎扒地瓜再方便不过,这么说吧,住村外的人家比住在村子里的人家吃得饱。

三王兄弟是住山头的,与村子隔了大片田野,不仅隔了庄稼地,还隔了一个很大的王家林。山西头村姓王的是个大姓,林地自然很大,是一个很大的柞树林,林里堆满了坟头,好多坟头成了茅草堆,茅草堆里住狐狸。林地四周挑了水沟,一是把林地与农田区别开来,二是防止树根扎到田里夺庄稼的养料。三王兄弟的家绕过林地坐落在林地外。这里是岭顶的平缓地段,共有三户人家,西一户是王月平家,房后一户是刘维德家,这三户人家都坐落在柞树林外的松树林子里。三户住山头的人家都没有院墙,没有院墙才赚便宜,房前屋后的树尽可以往外栽,地盘尽可以往外占,这就是住山头和住村外的又一好处。

住山头的人家院子里都有很多果树,住庄里人家院子里见不到的果树品种他们院子里都有,单这果树就显出住山的优越。只是这个院子里发生了不幸,别氏带来的那个儿子,长到十五岁时,在水库里洗澡淹死了。这院子里只剩下别氏和大老汉二老汉。过了二十年,大老汉死了,这个院子里就只剩下别氏和二老汉,他们搭伙过日子自然而然成了夫妻。又过了几年,二老汉也死了,这个院子里只剩下别氏。三老汉虽然在大连当了工人,却一辈子单身未娶,退休落叶归根,回到了这个院子,别氏又和三老汉搭伙过日子成了三老汉的妻子,不几年,三老汉也死了,这个院子里只剩下别氏一个人。

王家有一副祖传的生口,本是三王兄弟祖父的,不知什么原因,三王兄弟的祖父没有用上,不用说,这生口留给了三王兄弟的父亲,三王兄弟的父亲也没有用上,因为尸体丢在了关东。既然是“祖传”,这生口理当大老汉死后享用,可大老汉死前遗嘱留给别氏,以报别氏“送终”之恩。二老汉也是别氏为他送的终,弥留之际,别氏要把生口让给他,二老汉拒绝。轮到三老汉,已是“三重恩”,三老汉自然不肯占用,这样生口就留给了别氏。

三个老汉先后没了,别氏一个人守着生口熬日子。

4

过去村里没有电,没有电的年代住在哪里都一样,可有了电就不一样了,有了电之后,住在山头拉电不方便,用不上电灯,村子里家家户户都用上了电灯,一到夜晚灯火通明,可住山头的人家还点煤油灯,这样住山头的人家叫屈啦,于是都往村子里搬。这“零落山西头”就只剩下别氏一家。在这东山根,西户王月平一家搬到村子里去了,房子拆了,只剩下一个屋框子,屋框是土打墙,一尺高的碎石墙基,石头也没有好石头,所以这屋框就丢弃了,几年后屋框里就长满了树,和院子里的树院子外的树长成一片了。还有房后的刘维德家,也搬到村子里去了,同样留下了一个长满树的屋框子。

这时的别氏已经八十多岁了。耳有点聋了,脚步蹒跚,头发花白,每天提个瓦罐穿过林子到房后的沟里去取水。剩下的时间,就坐在院子里看人。她这个院子里是无人来的,没有邻居了,连个人芽都不见,不但无人串门,连只串门的鸡串门的猫串门的狗都没有。别氏自己养了一只猫,每天陪伴着别氏的就是这只猫。还有院子里的几只鸡。鸡养得不多,养多了照看不过来,林子里白天都有黄鼠狼子偷,晚上更放肆,常常咬得鸡在窝里啊哟啊哟地叫。别氏晚上就把鸡窝扣上网包,压上石头。黄鼠狼子狡猾也有狡猾的短处,见了网绳之类避之不及。

别氏院子前百十步远有一条上山的小路,她每天坐在院子里看上山的人,上山的人不多,就几个上山拾草的妇女。这些妇女往往早饭后上山去,扛着筢子,背着网包,如果她们早起上山,别氏就看不到了,因为那时候她没有起床,很多妇女天不明就上山。拾草的妇女捎煎饼在山上吃,中午不回家,直到天黑才下山,背上背着一大网包草,草压得看不到人,从别氏院前小路上过,这时候别氏又有一次看人的机会。

再一个看人的机会是田里干活的人干到她家的门前,但这样的机会很少,一年也就几次,一次是播种,一次是收割。她家房前屋后的土地很少,整个的都是王家林。王家林西面和前面的人影都被林子挡住了,只有东面挡不住,是大片的田野,可离别氏的家远,别氏只能远远望到田里干活的人。冬天树叶落尽的时候,她的视野就开阔了,能望得远,往西可以望到村子,可以望到村头和村头大路上的行人,往南可以望到岭头下的一条路,路上有邻村过往的行人。往东没有人可望,除了一片空旷的田野就是韩家寨山。

这院前的小路上还有出殡的,出殡往往是很热闹的场面。山西头村是个杂姓庄,各姓都有林地,后来人死了不准再埋在林地里,因为林地占用耕地太多,都往山上埋,韩家寨西山麓就成了山西头村的公墓。出殡的都要从别氏院前的小路上过,不知村子里谁死了,别氏远远的辨认谁家的儿女披麻戴孝跟在棺材后头哭,便知道是谁死了。送葬的前面抬着棺,棺后跟着孝子贤孙和孝女孝外甥,儿媳当然也掺和其中,不痛不痒照样能哭出声来。孝不孝就看出殡的阵势,阵势越大证明子女越孝。别氏就有点羡慕了,羡慕死去的人有人哭,而且哭声那么大。她还特别关心那口棺材,恨不能上前摸一摸,棺材的厚薄从抬棺材的人吃力程度便能估计出来,她心里就感到一丝抚慰,从门前路过的上山的棺材,没有一口能比得上她那副生口,感觉差别很大。

有一次一口棺材落在她门前的十字路口歇息,披麻戴孝的人哭成一堆,别氏上前扶了扶那棺材,又拍了拍,一拍就试出厚薄来了,可怜棺材板不到扁指厚。想想自己寸把厚的生口,别氏觉得满足了。

哭丧的亲人后面跟着拖拖拉拉看热闹的人,路走不开,很多看热闹的人就走在田里,不怕踏了庄稼,一直哭到山下,女辈打道回府,小孩子解下腰上的麻绳攥在手里也跟着回家,只有成年男人才进墓地。死的不只是老人,黄泉路上无老少,早年医疗条件差,半大小子半大丫头也有很多夭折的,有的是江里淹死的。女人,特别是小媳妇,与婆婆打架或与男人闹别扭,一生气,一瓶农药灌下去,就没救了,没救了就要上山,上山就从这条路上过。死人好像与别氏无关,死了那么多人,男人,儿子,大老汉,二老汉,三老汉,村里的老老少少,而她连个头痛脑热都摊不上。新近还死了一个十八岁的小伙子,春节后去了南方打工,不到半月,送回一个骨灰盒来,小伙子盖大楼从架子上摔下来,头都跌黏了,在这条小路上停棺,父母哭得扶都扶不起来。

5

别氏这个院子里最繁兴的是果树,果树越长越大越长越多,从前没覆盖没罩过的地方现在覆盖了罩过了。樱桃树,桃树,杏树,梨树,枣树,杮树,木瓜,李子,梅子,住山头的人家果木就是多。春天这个院子里不寂寞,花开了,蜜蜂扑头扑面,像千军万马一般闹,但别氏不稀罕蜜蜂,她坐在花下看人,门前的小路上没有人走没人看的时候,她就坐着等。

早上扛着筢子背着网包上山的几个妇女她看过了,就等着天黑她们背着草回来。五月天杏子熟的时候,忽然有人来了,是坡里拾草剜菜的孩子,这些孩子三五成群,放下草篮子菜篮子,在院子外瞅候,有点怯,那满树的杏子实在太诱人啦。别氏招呼他们,她用手势,孩子们看明白了,也理解了,于是便进了院子。三个孩子进来了,不远处还有三四个孩子,也向院子里跑来,一下子院子里就有了七八个孩子,抹着鼻涕的,撸着袖子的,光着脚的,这个院子一下子就活了。

别氏从檐下摸起一根杆子,要给孩子们打杏子,哪用得着杆子,眼看着三四个孩子突噜突噜上了树,但杆子还是打到了树上,杏子噼里啪啦地往下掉。杏子有的熟透了,掉到地上就跌破了,裂开了,里面红红的肉瓤裂开来,孩子们纷纷从地上捡,一擦便往口里塞,手忙脚乱,满口杏子,两个腮帮子鼓鼓的,嘴里大嚼。一个个吃倒了牙,不能再吃了,便到水罐里摸水瓢,他们想喝水。罐里的水不多了,刮着罐底了。

原先这个院子里有一个大老汉二老汉在时三口人吃水的瓷缸,瓷缸坐在一块石板上,后来别氏一个人吃水,瓷缸就不用了,瓷缸的外表全是土,土是院子里下雨溅上的,或蚂蚁搬上的,有的是蚯蚓雨天往水缸上爬带上去的。缸里本来是干的,下雨留了一点水,水臭了,发了绿了。

孩子们吃完了杏子,别氏怕他们离去,于是进屋给他们找好吃的,她家里没有什么好吃的,踮着小脚,锅屋里找,堂屋里找。住山头的人家房子也和住村庄的人家一样,分锅屋和堂屋,锅屋是做饭的,堂里是待客和睡觉的。虽然这家只有一个人,但屋子里还是满满腾腾的,像从前三个人生活时一样满,一个土炕,炕脚上一个土坯砌的搁地瓜的池子,这个池子还是大老汉二老汉时砌的,地瓜怕冻,冬天要放在炕上的土坯池子里。炕下墙角挤满了破盆烂罐,还有草囤子。一架三叉梁,梁上全是灰,灰堆成尖,眼看就要塌下来,屋笆上全是灰穗子,灰穗子上搭下挂。墙上挂着多年用不到的炊具,有旧筚帘,旧笸箩,原来都是白色或黄色的,现在全是黑色。墙上还有一个葫芦头,葫芦头多年没动了,落满了灰。还有一穗种粮,熏成了灰色,不知陈了几年了,不能再种了。一口旧锅,一个又大又笨的旧风箱,锅是八印锅,过去七八口人都用这样的大锅,即使人口少的人家也要用这种大锅,大锅馇猪食方便。

以前大老汉二老汉在的时候用这口大锅,现在张氏一个人依然用这口大锅。人口多的人家做半锅以上的饭才够吃,别氏一个人做锅底一点饭就够了,有时锅底一点饭吃好几顿。锅屋里有一盘磨,很多人家的磨在屋里,这样刮风下雨也不耽误推磨。

窗根有一个碓,碓是用来舂米的,从前大老汉二老汉在的时候,碓和磨都是常用的,现在都用不上了。正面有一个吃饭桌子,桌子上有块菜板,这块菜板大老汉二老汉以前就有的,是个条形的,榆木的,菜板的中间部分都用凹了,凹得快透了,但边还和原先一样厚,再用就用到边上了,其中的一个边也开始凹下去。那把菜刀好像从来就没有磨过,锈到底了,只剩下韭菜叶宽的一点刃,真不相信这刀还能切东西。

别氏慌乱了一阵,从一个小竹篮子里找出一捧晒干的熟地瓜干,拿出来给孩子们吃,孩子们哄上来吃,“嗷”地一声跳出门,他们发现屋里西山墙下一口棺材,认得这东西,这是一个瘆人的令人毛骨悚然的东西。好一口高头大棺,贴西山放着,离门口不到一步远,棺底用几戴方木垫起,棺材显得更高更大,年深日久,已成栗子色。孩子们站在门外窥视,你看我,我看你,互相探问,渐渐地,他们安定了,不怕了,知道里面是空的,该玩的玩。

这些孩子们拾草剜菜一半是玩耍,吃完了杏子,提了瓦罐到后面的沟里去给别氏打水。别氏房后穿过三百米的林子是一条大沟,叫沙里沟,沟是从山上下来的,沟底有个泉子,别氏和从前的两户住山的人家都吃这泉子里的水,两户搬到村子里去了,只剩别氏一户吃这泉子的水。这群孩子提了瓦罐来给别氏打水,把瓦罐放在泉子边,分心啦,沿沟往上掏蟹子。掏完了蟹子,天快晌了,然后打了一罐水,折了一根棍子轮换抬着。

别氏从前是用缸盛水的,现在一个人吃水就用罐盛水,打水用的是小瓦罐,盛水用的是大瓦罐,这一小瓦罐水倒进大瓦罐里不满,孩子们便又去打了两罐,把大瓦罐倒满了,还不尽意,又把别氏的几个大大小小的瓦盆也都打满了。孩子们这才心满意足地走了。明天,后天,他们还要拾草剜菜,还要来打杏子。

6

吃完了杏子,孩子们就不再往这个院里来了。

眼看着杏子就要罢市了,剩下树梢上几个,上树够不到,杆子也打不到。杏子熟透零在地上了,有的掉到地上摔黏了,有的没摔黏,没摔黏的别氏就捡起来放在窗台上,她希望孩子们还来。可孩子们再也不来了。只有房前屋后的斑鸠叫。

到了秋天,梨子成熟了,孩子们又来了,他们的草筐和菜篮子放在别氏的家门口,这些孩子们和别氏熟了,就不再怯生。

孩子们一进院,别氏就拿杆子给他们打梨吃。何劳别氏动手,孩子中有人接过杆子,有的上了树,梨不搁振,一振噼里啪啦掉地。梨子可不像杏子,梨子个个都有拳头大,掉在头上可不是好玩的,孩子们抱着头躲。梨子有的掉进水缸里,有的掉进水盆里,有的掉到废弃的猪圈里,一个枝伸到厕所里,梨子掉进粪罐里。树下的孩子就喊,让树上的孩子不要振枝,要一个一个地摘,用绳子拴了一个筐头,筐头拉到树上,挂在树杈上,摘满筐头顺下来。吃不了那么多,树上的孩子下来了,坐在树下吃梨,梨很脆,汁水满口。

别氏不吃,她的牙不管用了。孩子们吃够了,又去给别氏打水,瓦罐只有一只,有的孩子就端了盆子去打水。到了沙里沟,自然又要掏蟹子,掏够了蟹子,打了水回来,再去打,把别氏的大瓦罐打满,又把别氏的大盆小盆都打满。打完水孩子们走了,到梨子罢市了,他们就再不到这个院子里来了,有时就在别氏房前屋后的林子里拾草剜菜,也不进别氏的院子,别氏眼巴巴地望着他们,他们好像没看到别氏。

直到第二年杏黄时节,孩子们才会再度光顾这个院子。

这些孩子们不但帮着别氏打水,还帮着扫院子。这个大院子长满了草,树底和进门的一脚小路不长草,进厕所的一脚小路不长草,还有一处不长草的地方,是鸡窝门口。孩子们每年有两次清理这个院子,一是杏黄时节,除了树荫底下房檐下长不起草来,其他地方都长了草,孩子们抱起房檐下的一把破铁锨在地上戗,把草戗下来,找扫帚来扫,没有像样的扫帚,从草棚里找来一把破扫帚爪子,干累了,淌汗了,就坐下来休息。

地被铁锨戗起一层干土,再用扫帚一扫,干土白净松软,孩子们就围一圈坐在干土上歇息,随便又在地上堆起土来玩土。有个孩子要到水罐里舀水喝,别氏不准,说淌汗不能喝凉水,她锅里的水已烧开了,一碗碗地冷着,冷得差不多了,端过来让孩子们喝。她给孩子们闲拉,每个女人都是一个话篓子,别氏的肚子里也有很多话,可她的话没有一个听众,无条件对人讲,这是一个机会,她便对孩子们讲,不管孩子们听还是没听,也不管听没听到心里去,她只管讲。她讲她淹死了儿子,儿子叫小宝,小宝三岁时就跟着她要饭,要到五岁,要到了山西头,便在三老汉家里住下了,十五岁那年,洗澡在水库里淹死了。

别氏讲得平平静静,好像讲的是别人家的孩子。讲到小宝淹死的时候,所有的孩子都翻了一下眼珠,他们知道水库里会淹死人,淹死了就不活了,再也见不到爹娘了,再也不能拾草剜菜了,再也不能打杏子掏蟹子了,孩子们就对死产生了一点恐惧。

别氏又给孩子们讲三个老汉,说自己上辈子欠了三个老汉的,三个老汉都是她的债主,这辈子是来还账的。

三个老汉死的时候都淘气,大老汉在炕上瘫了八年,擦屎擦尿喂饭。送走了大老汉接着是二老汉,二老汉也淘气,在炕上瘫了三年,二老汉身架大,搬不动拽不动,每天三次给他洗屁股,把一个脸盆放在腿边,用肩膀扛起二老汉的一条腿给他洗,裤裆和屁股都洗净,洗不勤身上就会长褥疮。三老汉落叶归根,无人投奔,投奔了他这个嫂嫂,村里伤天理的人说什么七十岁的老妇嫁了个吃国库粮的,那年代吃国库粮的被人当星星捧,可俺哪有那个心,只想他们是兄弟,投奔到家里来,就是一家人。这三老汉也不省心,死时更淘气,屎都拉不出来,全靠俺用棒子往外一点点地抠……

她又拉先前的那个男人,就是小宝的爹,那么壮实的一个人,比骡马还强壮,说没就没了,入了棺材,俺还不相信他真死了,眼看着棺材落进坟圹子里,眼看着大家一起往棺材上撂土,眼看着平地上起了一个大坟堆,俺这才相信人真死了。小宝的爹不是病死的,像骡马一样壮实的人怎么会生病呢,他是给人推脚,你们小孩子不懂什么叫推脚,推脚就是用车子给人推货运货,脚上被擦破点皮,就一丁点儿皮,不理它什么事没有,可小宝他爹从地上抓了一把土揞上止血,得了破伤风,丢了命。

宝的爹长得可壮了,我嫁他的时候十九岁,他一晚上能摆弄我三次,把我摆弄得死去活来,却没有够。有一天中午头我明明见他扛着锄下地了,便关了大门在堂屋当门铺了一拎席子睡午觉,睡着了,没想到这个死鬼又回来了,是翻墙进来的,剥了俺的衣服,像一头野驴骑在俺身上,那一回我都要死过去了,不让他走,一下午不让他去干活,后来生了小宝……

她把这事对孩子们一讲再讲,孩子们开始都瞪大了眼睛,似懂非懂,眨着眼睛用眼神询问,然后又只顾玩他们的。以后再讲,孩子们就不用心听了。

7

别氏的儿子十五岁死的,如果活着的话,应该有八十多岁了,如果有孙子,孙子也该有六十岁了。别氏活到九十八岁那年,就不再计岁了,过了一年,又过了一年,人问还是九十八岁。

8

我内弟小时候是在我们村读的小学。我爱人娘家是三百里外的费县,嫁我不久,弟弟到这边念书,在山西头村插班读小学二年级。读了三年,小学毕业后回老家读初中。我们村早年没有学校,只有“学屋”,学屋不是公房,是借用的民房,村里有很多闲置的民房,有全家闯了关东的,还有绝户了的,学屋就借用这些房子。

七十年代初,村里集中人力物力,在村西北角高家林盖了三排大瓦房作学校,山西头村从此有了学校。高家林原是姓高的林地,姓高的在山西头村也是大姓,不小于王家林,地势高,树木多,西面是上坡,坡上是岭,东面地势低,所以南面东面北面一道弧形墙兜起了高家林。在建校的时候有些坟平掉了,有些坟迁走了,有些坟干脆被土方埋在了地下,有些坟还半露着,本是个阴森森的林地,人走在墙根下都觉阴森森的,可做了小学校后,一下子就有了人气,神鬼也搁不住孩子噪。

学校是三排大房子,房子盖得特别大,山西头村不缺木料,不缺石材,更不缺砖瓦,因为山西头村有窑厂。为了更节材,梁用的都是水泥梁,水泥梁有气派,从小学一年级到五年级后来又有了初中,都在这所学校里上学。

我内弟在山西头村读小学的时候是个十二岁的少年,三十年后,成了四十来岁的中年人,跑运输,做了老板。有段时间生意不忙,难得走趟姐姐家。我们家住在城里,离山西头村有四十里地,我内弟提出要去看他的“母校”,我上班没时间陪他,他自己开车去了。回来时我问,学校还有吗,现在村子里都没有小学校了,从小学甚至幼儿园都集中到乡镇去了,村庄里很多年听不到钟声了。我内弟说,我本想能见到几个同学,可一个也没见到,街上很难碰到个人影。

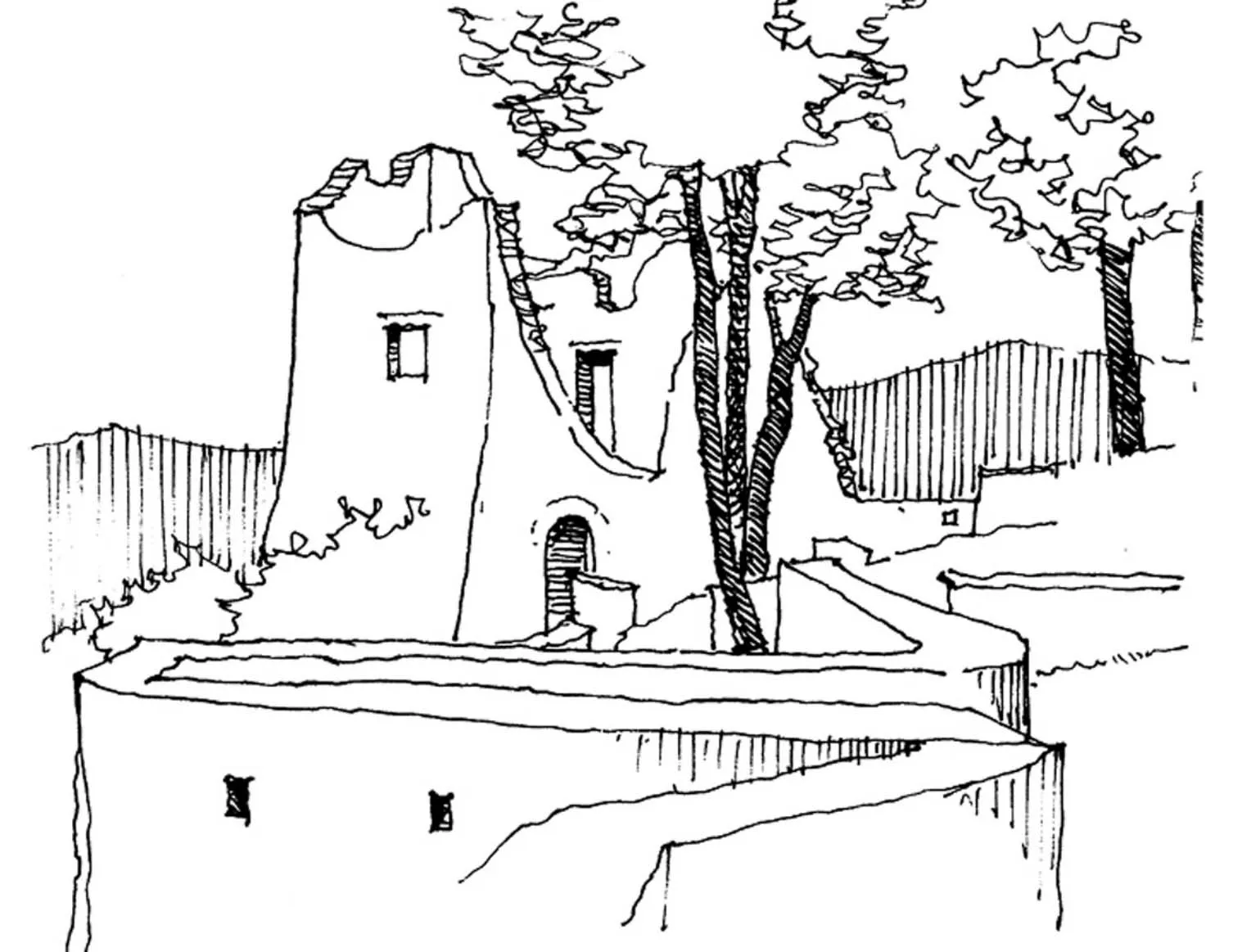

小学校的三排瓦房都还在,前面的两排加校园和操场,都被网子围了起来,有人做过养鸡场,现在不做了,没有鸡,也没有人,但网子没有撤。最后面的一排,西面是高墙,东面夹了一道木桩篱笆,有一个竹排改做的大门,我扒着门缝往里望,里面全是草,东头草里踩出一脚小路,到房门口,门槛下坐着一个老嬷嬷,守着门里一口大棺材,瘆死人。

哎呀我明白了,这个老嬷嬷就是别氏,该有一百多岁啦。那口棺材我见过,就是小时候打杏子吃见过的。东山根的房子早塌没了,村里就把她安置在这里。