基于文献学分析板栗研究进展与板栗产业化对策探讨

葛文胜

中图分类号:S664.2文献标志码:B DOI: 10.19415/j.cnkl.1673-890x.2021.05.079

板栗(Cas工anea mollissima BL.)属于壳斗科( Fagaceae)栗属(Cas工anea)植物,原产于我国,是我国重要的食用坚果,被称作“木本粮食”,我国板栗年产量一直居于世界首位。文献学是以文献和文献发展规律为研究对象的一门科学,进行板栗研究文献学统计分析,总结板栗研究成果,为进一步开展板栗研究提供基础性资料,为板栗产业化发展开辟新门径。

1 数据来源

分别以“板栗”“Cas工anea mollissima”和“Chineseches工nu工”为主题、篇关摘、关键词,在中国知网(h工工ps://www.cnki.ne工/)息库中进行检索,检索范围为中国知网总库。通过检索,截至2020年12月8日,共检索到有关板栗研究文献26 743篇。

2 板栗研究文献学分析

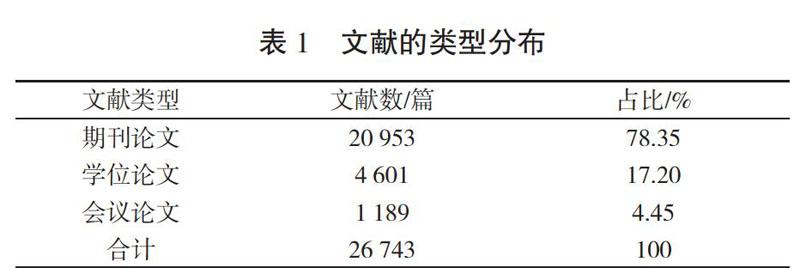

2.1 文献类型

对26 743篇有关板栗研究文献进行文献学统计分析,文献的类型分布见表1。

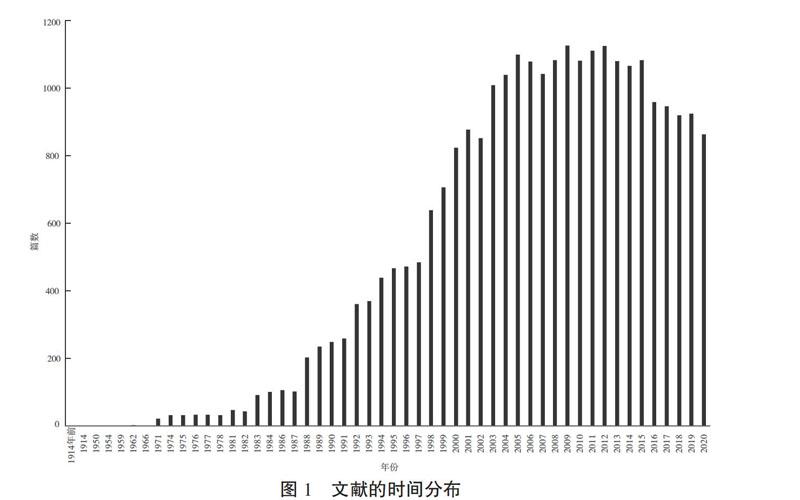

2.2 文献发表时间

对26 743篇研究文献进行时间分布分析,结果如图1所示。最早有确定发表时间的为1914年,共发表有关板栗研究文献1篇。在1950-1983年,发表有关板栗的研究文献不多,每年发表的研究文献数不到100篇。1987年之后,板栗研究文献年发表量开始以较快速度增加,1998年年发表文献数突破500篇,其中1998年为638篇,2003年年发表文献数突破1 000篇,为1 009篇,2009年达到最大值,该年度共发表有关板栗研究文献1 126篇,一直到2015年,发表文献数均维持在1 000篇以上的较高数量水平,2016年之后略有下降。

2.3 文献学科分布

在学科分布上,26 743篇研究文献的分布见表2,其中分布在农业科学学科中研究文献最多。

2.4 文献作者与机构分布

在作者分布方面,发表有关板栗研究文献数量超过50篇的作者有秦岭、郭素娟、王广鹏、兰彦平、刘庆香和沈广宁,见表3。发表有关板栗研究文献数量超过120篇的机构有北京林业大学、西北农林科技大学、北京市农林科学院、山东农业大学、华中农业大学、中国林业科学研究院和北京农学院,见表4。

2.5 语种分布

在语种分布方面,主要为中文文献,其次为英文研究文献,见表5。

2.6 被引频次

对26743篇研究文献进行被引频次排序,如表6所示。

3 当前研究进展

综合最新板栗研究丈献以及被引频次较高研究文献,当前板栗研究成果包括板栗培育、加工利用与产业发展3个方面。

3.1 板栗培育

罗丽华等开展了板栗组培过程中褐变研究,发现多酚氧化酶活性与组培材料褐变具有相关性:[1]。雷新涛等在对板栗内源激素与花性别分化进行研究时发现,内源激素对板栗花性别分化起着重要的作用121。孙鲁平等对燕山板栗品质与土壤特性的相关性调查发现,pH值与板栗品质呈显著的负相关[3]。罗亚平等研究了广西荔浦锰矿区优势植物重金属累积特征后认为,作为锰矿区废弃地的生态恢复植物的板栗,其果实重金属超标,不宜食用[4]。

3.2 加工利用

张海晖等研究了板栗壳原花青素提取及其稳定性后认为,在生产过程中,要严格控制温度、光照、金属离子,以保持板栗壳原花青素稳定¨]。张莉等开展了板栗淀粉糊流变性研究,并与木薯淀粉糊的抗剪切能力进行了对比,对比结果表明,板栗淀粉糊的抗剪切能力要优于木薯淀粉糊拍]。焦启扬等对板栗总苞化学成分进行了鉴定,并分离得到9个化合物,其中五味子醇甲、豆甾-4-烯一6 B-醇一3酮、齐墩果酸为首次分离得到[7]。

3.3 板栗产业发展

霍婷、张京政等总结了我国板栗的综合开发与利用现状,提出了相应的板栗加工‘业发展思路[¨。9 3。柳鎏在介绍世界及我国板栗发展现状基础上,提I斗l了加强协作、优化产业结构等对策。1 0]。张国庆基于生态论、和谐论,并引入减熵化、发展学、系统企业学理念,在提出林业产业化墓础上,针对我国板栗产业发展现状,探讨了板栗产业化与标准化发展对策,以及板栗产业化在贫困治理中的应用策略[11-14].

4 板栗产业化对策探讨

我国的板栗产业发展,1)要从育种,特别是要从基因工程方面人手,培育抗病虫、易脱粒易脱皮、丰产品种,以尽快改变我国当前板栗病虫害特别是板栗栗实病虫害多、不耐贮存现状,实现全机械脱粒脱皮以降低板栗初加一r成本,提高板栗产量和出,工_率。2)要从板栗机械化人手,尽快在全面引入国际先进的营林、采摘、加工机械,组织国内机械行业技术力量,开展技术攻关,研发适合我国栗园作业的营林、采摘乃至脱皮脱离和栗深加工全程机械化机械。3)要从产品深度开发人手,组织国内食品药品专家开展板栗组分分离、分析与产业化加工研究,提高板栗利用效率与产业效益。4)要从产业化角度,推行减熵化技术,遏制板栗产业整体熵增,在板栗企业引入减熵化技术,降低企业运行成本,提高企业劳动效率,提高企业效益,实现板栗企业持续运营。

參考文献:

[1]罗丽华,陈建华,苏冬梅,等.板栗组培过程中褐变研究初探[J].经济林研究,2003( 04):30-31.

[2]雷新涛,夏仁学,李国怀,等.板栗内源激素与花性别分他[J].果树学报,2002( 01):19-23.

[3]孙鲁平,王数,张凤荣.燕山板栗品质与土壤特性的相关研究[J].土壤通报,1998( 06):3-5.

[4]罗亚平,李明顺,张学洪,等.广西荔浦锰矿区优势植物重金属累积特征[J].广西师范大学学报(自然科学版),2005( 04):89-93.

[5]张海晖,李金凤,段玉清,等,板栗壳原花青素提取及其稳定性研究[J].食品科学,2011,32( 08):5-9.

[6]张莉,李志西,毛加银.板栗淀粉糊流变性研究[J].西北农业学报,2001( 03):90-92.

[7]焦启扬,吴立军,黄建,等.板栗总苞化学成分的分离与鉴定[l].沈阳药科大学学报,2009,26(叭):23-26.

[8]霍婷,杨建华,薛文通,等,板栗的综合开发与利用[J].食品工业科技,2008( 07):297-300.

[9]张京政,提高效率是板栗生产的必由之路[N].河北科技报.2020-08-29( 005).

[10]柳鎏.世界板栗业与21世纪我国板栗发展的思考[J].河北林果研究,1999( 01):3-5.

[11]张国庆.生态论:复杂系统研究[EB/OL].(2012-03-27)J 2020-12-08] .h工ips: //wps.browser.360.cn/工/AM6MKGw工hb。

[12]张国庆,生态论与经济生态化研究[J].现代农业科技,2012( 10):30-31.

[13]张国庆.试论和谐林业[J].世界林业研究,2003( 06):45-49.

[14]张国庆.减熵化理论及其应用[EB/OL].(2013-03-27)2020-12-08] .https: //wps.browser.360.cn/l/AM685fvXeK.

(责任编辑:刘昀)