辽宁省山洪灾害监测预警管理平台升级完善研究

朱 菲

(辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110003)

按照国家防总、水利部统一安排部署,2009—2019年辽宁省先后分12 期在有山洪灾害防治任务的55 个县(市、区)组织开展了山洪灾害防治非工程措施项目建设。截至2019 年底,全省55 个县(市、区)均开展了山洪灾害防治非工程措施建设和完善,并延伸到860个乡镇,建设自动雨量站2392 个(含更新调整528个)、自动水位站350 个(含更新调整47 个)、视频监测站49 个、图像监测站40 个、简易雨量站8590 个、简易水位站1506 个、无线预警广播6618 套、手摇报警器8863 个、铜锣5.7 万余面[1];编制完成山洪灾害防御县级预案55 个、乡镇级预案860 个、村级预案8294 个;发放山洪灾害宣传手册30.8 万册、光盘1.37 万张、明白卡77.35 万张;制作完成警示牌宣传栏1.65 万块。通过山洪灾害防治项目,全省共建设完成1 个省级、14个市级、73 个县级山洪灾害监测预警平台,系统依据实时雨量及水文数据,采用经验方法实现山洪灾害预警,发布准备转移和立即转移等指令。同时结合群测群防体系,通过提前预警和转移,降低了人员伤亡和财产损失,在近年来的山洪灾害防御中发挥了重要作用。

1 总体建设思路及架构

按照“整合已建、规范新建”的思路,充分利用、有效整合、不断完善已形成的防汛抗旱信息化资源,并结合山洪灾害防治系统平台,利用大数据、云计算、“互联网+”等技术[2],建立辽宁省山洪灾害监测预警管理平台,实现水旱灾情信息(水雨情、土壤墒情、汛情、旱情、灾情等)实时监测与查询、水旱灾害分析评估与预报、上下游联动预警、防汛抗旱指挥决策、全省防办系统业务处理与公文流转等工作多级联动、优化整合,构建监测感知、计算分析、预报预警、决策服务等各环节紧密衔接、智能高效的防汛抗旱信息支撑体系,从而实现展示数据“一套表”、展示成果“一张图”“省级统一开发部署、市县多级应用”的组网模式。

平台软件应综合应用云计算、大数据和移动互联网技术,基于SOA架构,采用B/S 模式,建设适应Web和移动终端的山洪灾害监测预警信息服务平台,系统架构分为数据层、服务层、业务层和应用层(见图1)。其中,服务层可采用Web Service或Restful架构,地图服务应满足OGC标准,编码方式采用XML或JSON格式。Web 方式为平台主要应用模式,同时,应针对常用功能开发移动终端APP,APP与Web 网页版本应采用统一的数据库和服务接口。

图1 平台软件架构

平台应配备必要的支撑软件,构建省级平台运行的软件环境,包括操作系统、数据库、Web 服务中间件、GIS 平台软件、杀毒软件和浏览器等。采用山洪灾害调查评价成果中的空间数据开发平台的基础底图,应包括政区底图、地形图和影像图,平台提供天地图、“水利一张图”、百度地图等公共地图服务接入功能。软件版本应易于升级,满足扩展性和兼容性要求。

2 设计思路

2.1 项目组织与系统整合设计

本项目涉及目前辽宁省防办已建近16 个系统,总体目标是要对已建系统整合后,形成一个既能支撑防汛抗旱各项业务,又能为日常业务对接的系统,既能采用云平台、大数据、水文模型、人工智能等先进技术[3],又能充分吸收已有系统的优点,兼顾用户目前的操作习惯,既要全面展示各类信息,又能实现一键式查询的目标,层层深入。在系统整合、功能设计、界面切换等方面需要进行深入研究。

2.2 分布式水文大数据模型构建

分布式水文大数据模型考虑了气候要素和下垫面因子的空间异质性,能较为准确地模拟流域的水文过程。目前,分布式水文模型是实现山洪预报、预警分析以及灾害风险评估的基础,包括降雨模块、产流模块、汇流模块、径流演算模块、参数率定和实时校正模块等。以大数据、云计算、人工智能为手段,将收集的降雨和气象数据作为输入,对小流域进行概化,建立拓扑结构,根据小流域的计算需求和属性,由各水文模块组建分布式水文大数据模型,并能依据实时信息对实时水文预报结果进行率定校正,提高水文系统的模拟精度。

2.3 多源水文气象实时数据融合

雨量站测量数据是点状测量数据,相对离散孤立,在时空连续性、物理一致性方面仍十分有限,当站点密度不高时,对降水空间分布的估计具有明显的局限性。天气雷达和卫星可以探测大气中与降水有关的物理量,间接获得空间连续的降水信息,获得面雨量探测结果,很大程度上弥补了地面雨量计空间分布的不足,但是雷达和卫星降水数据的局部精度尚不能满足精确表征降水空间分布的要求。因此,要得到高可靠性、准确性与即时性的实时面雨量数据,需利用多源空天地数据,结合高时空分辨率降水融合模型,提供高可靠性的降水融合产品。雨量计与天气雷达或气象卫星观测资料联合估计降水是一个异质信息相互平衡与匹配的过程,通过多源降水融合综合考虑不同观测降水的误差特征及其观测优势,采取一定的融合方法获得目标区时空尺度降水最优估计结果。利用实时水雨情、气象临近预报及中短期预报,可进行多阶段洪水预警预报,从不同数据来源、不同计算精度、不同时效性等多个方面对预警结果进行分级管理和嵌套应用,充分利用不同预见期、不同可靠度、不同精准度的信息进行综合分析,满足不同阶段的预警需求。

2.4 分布式数据存储技术

与目前常见的集中式存储技术不同,分布式数据存储技术并不是将数据存储在某个或多个特定的节点上[4],而是充分利用了网络的优势,把网络上相对比较零散的存储空间虚拟为一个整体,将这一空间作为数据存储的主体,并通过多台服务器实现载荷分布存储,进而为系统的安全性、可靠性与实用性提供有效保证。

3 建设内容

3.1 数据同步共享服务体系建设

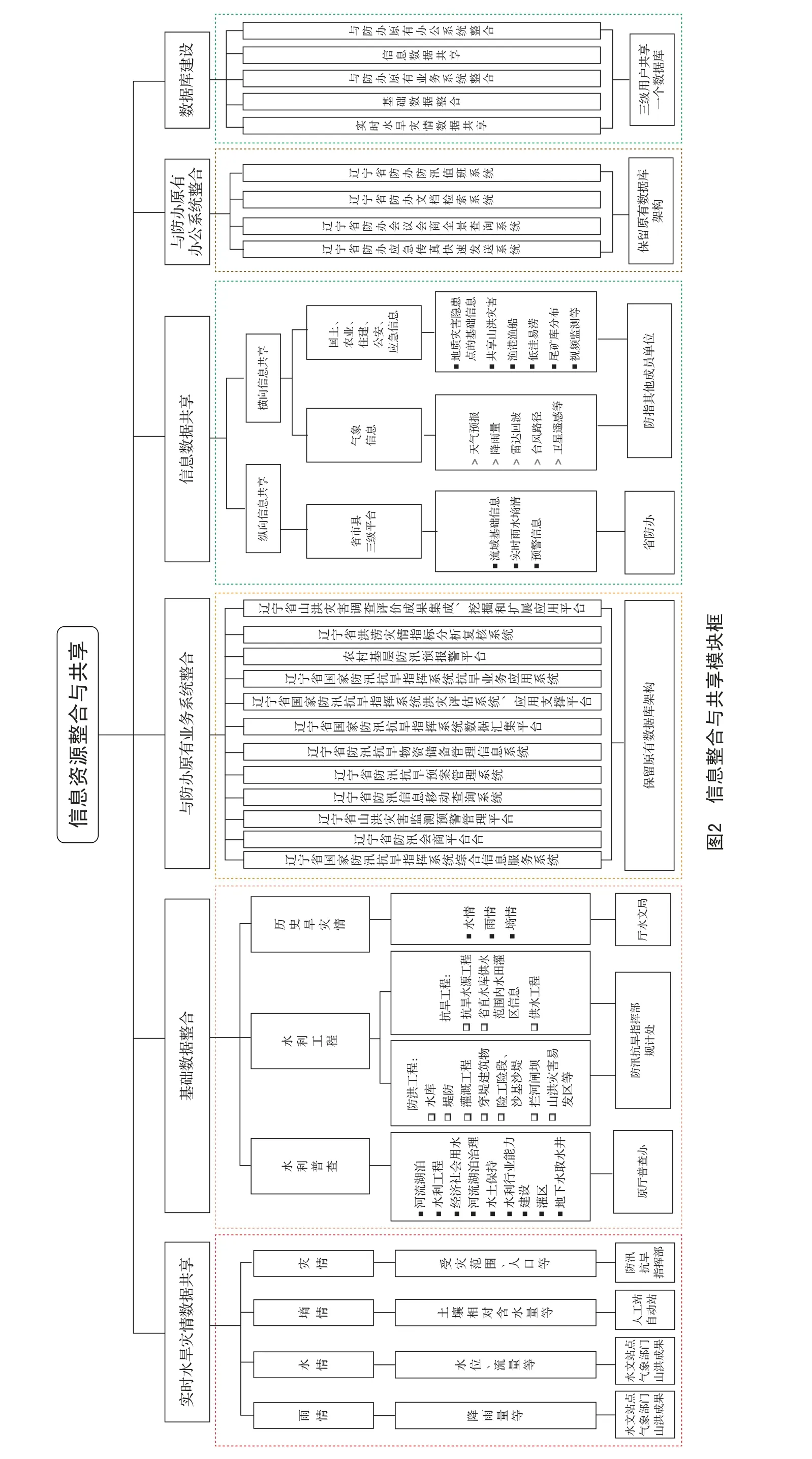

以信息共享、数据同步为目标,严格按照《水利信息化资源整合共享顶层设计》的“五统一”要求,通过摸底调查省防办现有系统现状,有针对性地建立整合与共享标准体系、明确整合与共享内容、确定整合与共享策略、建立整合与共享流程,为平台建设和相关业务协同提供全面数据支撑。通过整合气象、水文、遥感、河道、水库、山洪灾害、城市防洪防涝、地质灾害等数据信息及相关视频监控等资源,构建辽宁省山洪灾害监测预警数据库,进一步形成信息资源目录,为防汛抗旱业务应用提供规范、权威和高效的数据支撑,见图2。

3.2 成果输出服务建设

围绕防汛抗旱指挥调度、督查检查、应急抢险、供水保障等工作需要,以监测预警预报、灾情分析评估为基础,选取“水利一张图”2019 版作为主要工作底图,利用相关技术,开发地理信息服务平台,实现全文搜索引擎、地理信息叠加、三维基本操作、山洪灾害专题展示、重点水利工程展示、信息查询展示等功能。以“水利一张图”为模板,利用制图学技术,动态生成“一张图”“一套表”,将其作为系统主要输出成果,为会商提供技术支撑,见图3。

图3 成果输出模块框

3.3 省级山洪灾害监测预警管理平台设计

以防汛抗旱为中心,以数据资源整合与共享为基础,以“水利一张图”为底图,利用大数据、云计算、“互联网+”“分布式水文模型”等技术,开展辽宁省山洪灾害监测预警管理平台建设,全方位实现水旱灾情信息实时监测、预警、风险评估、预报调度、灾情评估、基础信息管理、共享信息管理、办公信息管理、视频会商、平台使用监视、设备运行监视、数据维护、系统管理等功能(见图4),加强平台监管效能,提升预警覆盖度、提高预警精确度、延长预见期,为防汛抗旱提供支持决策,为开展防汛抗旱工作提供统一平台,解决县级运维能力不足的问题,达到“一级部署、多级应用”的目标。

3.3.1 实时数据监测体系建设

省级平台应实现对各县山洪水雨情站信息向省级平台的实时汇集,并且能对站点进行监管。同时,应实现山洪、水文、气象等不同部门建设自动水雨情监测站实测数据的整合应用,建设实时数据监测体系,监控山洪灾害防御要素的变化情况,及时为防御研判提供数据支撑。

3.3.2 风险评估体系建设

基于调查评价成果的风险评估体系建设包括3 个方面:村庄风险评估、河道风险评估以及水库风险评估。其中,村庄风险评估和河道风险评估均是在调查评价成果的基础上,建立风险评估模型,而水库风险评估则是利用水库特征水位划分风险等级,进而通过接入实时的水位、流量资料,进行风险评估,最终形成风险评估统计表和风险评估图。

3.3.3 预警体系建设

通过整合辽宁省防汛会商、山洪灾害监测预警和农村基层防汛预报预警平台,结合各级防汛抗旱应急预案,建立江河洪水、山洪灾害、干旱等灾害风险分析评估模型,构建全省防汛抗旱风险评估及动态预警体系,进一步提高江河洪水、干旱灾害、山洪灾害预警的精准度,延长预见期,实现江河湖库、山洪灾害易发区、干旱灾害易发区等的风险智能识别、智能评估、上下游联动预警以及预警信息、应急响应启动信息的产生、提醒、发布、响应反馈、记录等功能,实现一级部署、多级应用。

3.3.4 预报调度体系建设

平台应综合应用山洪灾害调查评价成果,结合防治区区划与分级、设计暴雨和现状防洪能力等信息,对省域内沿河村落的山洪灾害风险进行综合评估,为山洪灾害重点防御村落清单的管理提供依据。在风险评估的基础上,进行洪水预报、水库调度和墒情预报等工作,为防汛抗旱的预报工作提供科学指导。

3.3.5 大数据服务平台建设

大数据服务平台是云平台的核心,创新地集合了大数据降水预报、无资料地区洪水预报、防灾减灾调度等功能,应用大数据、人工智能(AI)、云计算等先进技术,为防汛抗旱决策提供支持,提高预测预报的覆盖范围和准确性,延长预警的预见期,取得显著的社会经济效益。

3.3.6 调查评价成果集成

平台应集成调查评价数据库的高精度地形地貌、水文气象、社会经济和历史山洪灾害等数据,为省级平台软件构建、山洪灾害重点防御村落清单管理、预警指标与风险分析服务。

4 结论

辽宁省山洪灾害监测预警管理平台系统的建成将极大地提升省防汛抗旱工作的能力与水平,推动防汛抗旱工作向信息化、智能化方向发展。主要表现在:

a.可通过数据资源整合策略,最大程度地提高数据资源的利用率,增强数据资源的智能化应用,尽可能地发挥数据集成效能,实现数据资源的共享共用,解决长期以来困扰防汛抗旱工作的资源分散、数据冗余、准确率低、模型化程度低等一系列问题。

b.可通过在传统水文模型中植入云计算、大数据分析等先进技术,最大程度地提高“测防报”的运算效率与准确程度,尤其是以预报为核心的模型体系,突显了辽宁省防汛抗旱工作的智能化与智慧化程度。通过为用户提供真正有价值的业务应用支撑,解决长期以来系统平台以监测为主、预报不足的功能性短板。

c.可通过“省级统一开发部署、市县多级应用”方式部署平台,极大地提高各级防办人员的工作效率,实现信息流在各级防办任意节点的有序流动,最大程度地实现集约化管理,解决长久以来困扰各级防办的专业技术人员短缺、硬件设备落后、分析预报能力不够、报送方式效率低下等一系列问题。

d.可通过建设辽宁省山洪灾害监测预警管理平台APP、微信公众号、短信网关等社会服务平台,极大地增强防汛抗旱信息的覆盖面与广泛性,最大程度地满足社会公众的知情权,保障社会平稳运行。

由此可见,辽宁省山洪灾害监测预警管理平台的建成将推动全省防汛抗旱工作向协同统一、共享共用、智能智慧、精确精准方向发展,经济效益显著、社会生态效益突出。