地表位移—微震联合监测在某露天矿边坡监测的应用

荣 辉 胡文剑 尚立君 禹朝群 高玉倩

(1.河钢集团矿山设计有限公司;2.河钢集团矿业有限公司)

大型露天矿山存在着较多安全风险,部分断层、裂隙等危险因素随着矿山采掘深度不断增加对边坡的影响愈加严重。采区边坡滑坡,对采场工作人员的生命安全,对大型设备等财产安全构成隐患[1]。露天矿山发生边坡灾害,是由于围岩强度降低、内部出现损伤、爆破振动及降雨润滑等多种因素共同作用下,使边坡由健康状态转为病态,最后在没有及时进行维护、修复情况下,发生边坡灾害事故[2]。利用卫星定位监测可以进行静态位移监测,微震监测信息可以有效地分析岩体内部损伤演化规律[3]。边坡发生大的形变之前地下地质体也会发生微小破裂或错动事件,微震事件的监测对于大型滑坡的前期预警和岩石深部破裂波及的潜在地灾区域的预警都具有重要意义[4-6]。

研究某铁矿边坡赋存情况及已揭露的岩层地质条件发现,东帮矿岩体质地较软,节理裂隙发育,与边坡方向一致,且受东帮渗水影响,发生边坡地质灾害事故概率较高,近2 a开展边坡微震、GNSS系统联合应用,开展坡表、体内空间协同监测,准确地预判边坡变形趋势、范围和机理,深入开展边坡灾害防治技术研究。

1 微震边坡内部监测应用研究

露天铁矿安装边坡微震监测设备,在-180~-158 m台阶布置了边坡锚杆应力计和微震在线监测系统,微震监测系统采用6个单通道传感器。

1.1 不同区域岩石试样采集分析

为进一步探究边坡赋存条件,分别从不同区域进行了岩石试样采集,进行室内点荷载强度测量试验及岩石自然安息角测量。根据强度试验,对边坡赋存状态进行综合评价;通过进行微震及应力监测,探求爆破振动及降水对边坡稳定性的影响,并进一步得到边坡灾变可能发生的位置。根据试样采集坐标及试验结果,利用三维重构技术分别对采场边坡区域划分。

在东帮及东北帮区域边坡自然安息角基本处于55°以下,若按照矿山设计65°坡面角进行靠界,存在坡脚破坏、导致滑坡灾害发生的风险。

1.2 岩芯取样分析

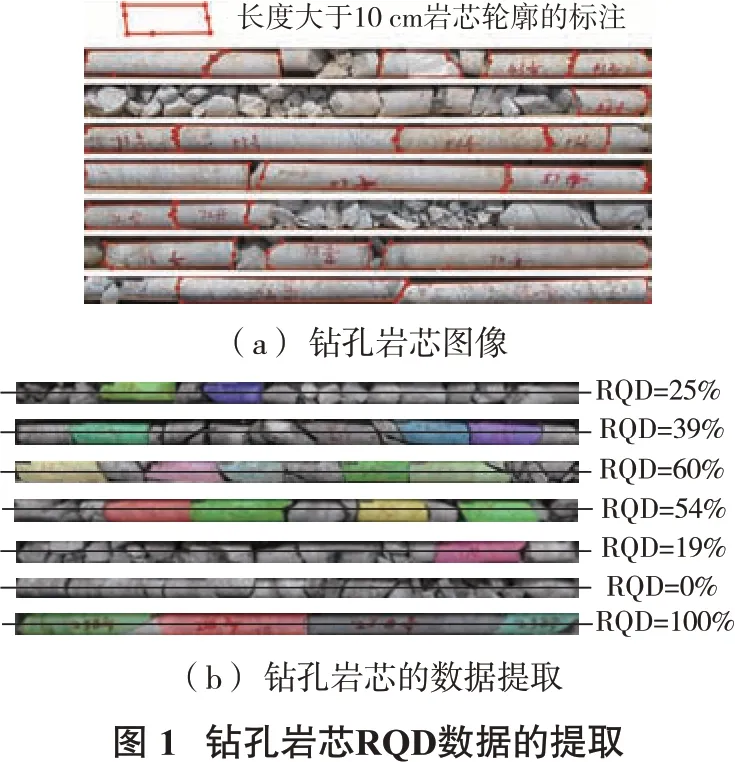

通过取样岩芯,对围岩完整性、岩石层理结构进行探究,发现该区域属于滑坡灾害高风险区域,该区域主要以顺倾且与边坡表面斜交片理或层理结构主导的楔体滑坡为主,钻孔岩芯RQD的数据提取如图1所示。

通过对岩芯照片识别,挑选出≥10 cm的岩芯块段,与整体钻孔长度对比,计算出RQD,然后将多个岩样的RQD与钻孔位置整合,生成块体模型云图如2所示,进一步为探究边坡稳定性提供了重要基础资料。

1.3 应力计数据及微震数据分析

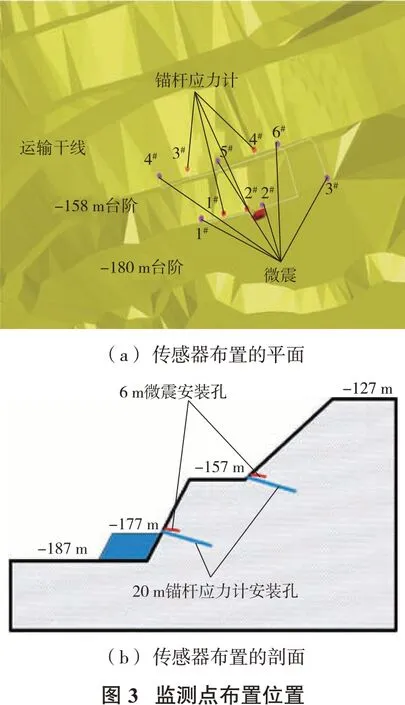

针对边坡内部监测,主要对微震数据及应力计数据进行研究分析。传感器布置平面及剖面如图3所示,布置位置分别在-157 m及-180 m台阶,其中1#、2#、3#微震监测点及1#、2#应力计布置在-180 m台阶,4#、5#、6#微震监测点及3#、4#应力计布置在-157 m台阶。在每组应力计中,共布置4个应力监测点。微震监测点布置位置如图3所示。

针对一次较大降雨量,对边坡内部应力数据进行了详细分析。随着降雨量增加,边坡内部应力均出现较大波动。1#、2#应力计监测中,应力基本呈突增变化,表明在降雨过程中,雨量渗透进入边坡内部,降低了边坡内摩擦力,使边坡出现向下滑移迹象,从而导致边坡滑动力增加。

3#应力存在突增和突降2种变化,且变化幅度较1#、2#组均小,充分考虑边坡赋存情况,主要由于-157 m安全平台留存,使得上部边坡在出现向下滑移时,安全平台产生阻止作用,因而使得该边坡的滑移应力变化远远小于下部边坡。

微震监测手段不仅可以采集破坏能量数值,同时利用多点同源数据反演技术,可进一步实现源点定位,是目前探究内部损伤的主要手段之一。微震事件一般日均发生在5次以下,微震事件发生代表着岩石内部或者表面出现破裂,单位时间内发生事件率越高,表明发生边坡灾害可能性越高。针对时间段内的信号,进行定位反演,得到了破裂源点,反演后的三维定位如图4所示,圆圈内的实心点即为定位源点。

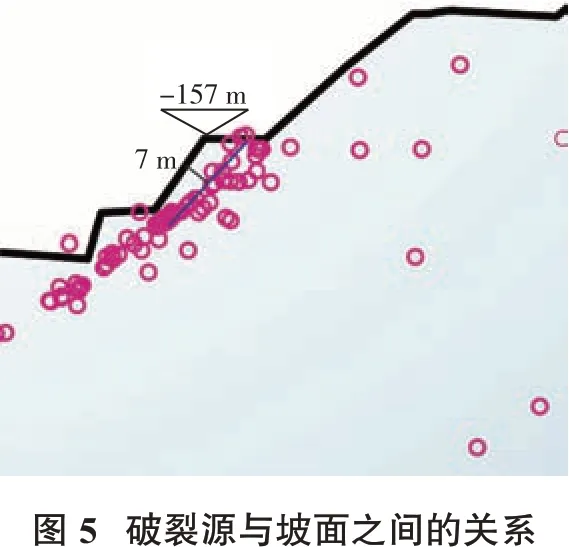

破裂源与破裂面之间的关系如图5,从图5可以进一步探究该破裂源点与边坡坡面之间的关系,绝大多数定位源点都在边坡表面附近,少数定位点偏离群体,破裂源点主要集中在距离坡面约7 m范围,表明在该处发生边坡灾害可能性较其他区域高,应重点对该区域位移变化情况进行监测,及时开展边坡稳定性及边坡削坡处理、治理加固等措施。

2 地表位移GNSS系统的应用研究

研山铁矿引进地表位移监测GNSS系统,目前该系统包括5个监测点和2个监测基站。系统采集数据频率为1 h,利用软件设置最大变形量警戒值,系统联网向指定目标发送预警信息。

2.2 边坡位移数据分析

为方便进行分析,对各个监测点的数据利用截尾均值法进行处理,根据监测点布置位置对数据进行分析如图6。

-42 m不同监测点处边坡位移变形量随着月份变化,显示边坡水平方向位移变化量总体上呈增大趋势,其变形量随着月份的推移逐渐增加,最大变形量尚未达到30 mm,边坡尚且处于安全状态。竖直方向位移变化量基本在循环波动状态,整体相对稳定,无明显增大趋势,表明在竖直方向,边坡同样处于稳定状态。

对-67 m水平不同监测点处边坡位移变化量进行分析,发现位移变化量总体同样呈增加趋势。在2020年7—11月期间,受雨季汛期影响,变化幅度较大,同时对-67 m台阶不同点竖直方向位移变化量进行分析,发现竖直方向位移变化同样整体呈平稳状态,在5 mm附近上下循环波动,表明该平台同样处于相对稳定状态。

2.3 雨季对边坡位移的影响

在2020年8—10月为雨季主汛期,边坡位移变化量呈锯齿状变化,位移变化量浮动较大,分析原因主要是在雨水的浸润下,局部边坡较之前松软,部分雨水渗入到边坡内部不连续面边界,改变了边坡岩体不连续面中充填物的物理性质,使得不连续面的摩阻系数减小,黏聚力降低,在采场爆破振动影响下,局部边坡周期变形幅度较大。在雨季结束后,边坡内部渗水逐渐减少,边坡不连续面的摩阻系数逐渐恢复,使得边坡位移变化量也趋于平稳[7]。

通过对监测数据时间—位移分析,可以实现对特殊时期重点部位的安全性监测。

3 微震—地表位移监测联合监测应用

东帮的监测设备为6通道微震监测系统,在-157、-187 m平台各布置3个微震探头。岩体在破坏前,在一段时间内会通过声波的形式释放能量,随着结构接近失稳,能量释放的强度也会变化。每个微震信号中都包含着丰富的信息,依据对信号的分析处理可对岩体稳定性做出评判依据。

微震事件的能量震级分布多在0~-2.4,震级分布图如图7。能量分布比较集中,且能量值分布比较均匀,在密集爆破的情况下,多发的能级较接近且密集的微震事件对东帮的顺层浅层状边坡的影响是比较大的。

震级的分布与距离的关系如图8所示,100 m之内的微震事件占绝大数,且较集中,能量分布在整体上看比较均匀,在各距离都有不同的震级分布,但是在120 m以后震级分布就更加稀疏,这与大于120 m的微震事件数本来就少有关,而在传感器周围的微震事件比较多的原因是因为距离传感器相对较远的小震级事件在地震波的传播过程中衰减或耗散而导致未被设备监测到,在40~80 m的微震事件震级多在-1~-2.5,验证了在监测点的微震密集且震级较集中。

微震事件能量分布比较集中,且能量值分布比较均匀,在密集爆破的情况下,多发的能级较接近且密集的微震事件对东帮的顺层浅层状边坡的影响比较大,对时间—位移数据进行分析,实现了对特殊时期重点部位的安全性监测。通过对露天采场微震—地表位移边坡在线监测的研究与应用,建立了表面监控与内部测量融合性边坡监测系统,不仅获得了边坡地质的资料,还对边坡潜在破坏模式进行了多方面的数值拟合研究;同时,建立起了大型露天铁矿地质模型及网络模型,对边坡排水方案进行优化;通过建立边坡监测系统,替代人力资源,使边坡监测更加方便快捷,并且,此系统已经得到了推广应用。

4 结论

(1)通过采用图像识别技术,对采场边坡赋存状态有了宏观把握,根据强度试验,得到了基于岩石指标的数值模型。

(2)在进行微震及应力监测中,得到了降水对边坡内部应力的影响,此外通过多点同源定位技术,发现在东帮-157 m水平存在边坡滑坡危险区域,该滑坡面距离坡面约7 m左右,应重点关注。

(3)通过对监测数据时间—位移进行分析,可以实现对重点部位的安全性监测,不同监测点处边坡受雨季影响不同,局部边坡周期变形幅度较大。

(4)通过对边坡微震、GNSS系统的联合应用,开展坡表、体内空间协同监测,能够更准确地预判边坡变形趋势、范围和机理,有利于深入开展边坡灾害防治技术研究。有效整合、综合评判边坡稳定性,是一项互利互补的技术,在后期发展中具有较高的实用价值。