双胡琴协奏曲《楚颂》的“叙事”方法及其意义

金萾

引 言

协奏曲的传统是纯音乐思维的器乐表达,音乐本体的主题动机、调性关系、结构张力、独立音色与乐队音色的明暗配合、独奏与协奏的竞争与协作是这一体裁的核心要素和内在本质,是充满内部矛盾、体现辩证思维的一种音乐形式。如何将协奏曲这一体裁形式引介到中国的文化语境中来,如何以新颖的形式表达中国的声音,如何让中国的听众喜闻乐见,“民族化”音乐叙事成为中国作曲家面对欧洲音乐体裁时绕不开的问题。从上世纪50年代以来,我国作曲家群体一直在探索协奏曲体裁的民族化创作道路,从1953年何占豪、陈钢创作的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,到1969年殷承宗、储望华、刘庄、盛礼洪等人通力合作的钢琴协奏曲《黄河》,到1973年刘德海、吴祖强、王燕樵共同合作的琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》,再到1981年刘文金先生的二胡协奏曲《长城随想曲》等,这些以协奏曲形式创作的中国风格作品经历了历史的沉淀和时代的选择,成为我国音乐事业发展道路上不朽的里程碑。

总结上述创演成功的经验,可笼而统之将其视为西方音乐体裁与中国音乐风格的有效融合。然而更细化地包含了审美习惯、创作理论、经验和与民族特性相关的预先记忆等各方面;也涉及到庞大而悠久的中国特征音响素材以及与体裁原则之间结合的技术化问题。从先代作品的成功来看,至少以下几点尤其值得关注:首先是音乐语言的民族化。来自传统民间音乐的素材、以五声性为基础的调式和声体系、支声性的多声部思维、民族乐器的系统使用,逐渐成为创作中的广泛共识。《梁祝》中“爱情主题”来自传统越剧的旋律素材、《黄河》中五声性调式为基础的探索与尝试、《长城随想曲》中现代音乐元素与传统调式和声的结合都很好地回答过协奏曲创作中音乐叙事民族化的问题。其次是讲中国故事,令中国受众喜闻乐见,在纯音乐的体裁样式中引入中国题材的内容,将西方的音乐结构与中国故事的叙事有机统一起来是成功的经验之一。回顾当代我国取得成功的协奏曲创作,民族化的叙事几乎不可或缺。当然,与中国叙事结合并非等同于通过音乐直接言说故事,它也可以以一种模糊、抽象的形式存在于作品中,传达作曲家对叙事对象的感悟、体验、认识和解读,无论采取哪种方式,让听众捕捉到熟悉的“故事”线索尤为重要(1)《梁祝》《黄河》《长城随想》《草原英雄小姐妹》乃至近年来新创作的钢琴协奏曲《红楼梦》(2015年)等,都清晰地说明这一问题。。

前人的成功经验同样延续在当今新一代作曲家们的作品中,由我国青年作曲家李博禅2015年完成的双二胡协奏曲《楚颂》是其中较具有代表性的一部佳作。该作并未尝试以过于严肃、雅致、现代的学院化风格处理协奏曲这一传统体裁,而是以动人优美的旋律、通俗平易的调性语汇、丰富多变的配器设计和清晰流畅的叙事,向人们展现了千年之前西楚霸王与虞姬之间感天动地的凄美爱情(2)引自作曲家在总谱中的阐述:“作品在霸王别姬这段历史典故基础之上,通过双胡琴刻画出‘英雄’与‘爱情’两个主题形象,以赞颂中华民族古往今来的英勇与执着、及忠贞不渝的爱情和信念。”参见李博禅:“中国经典协奏曲珍藏版系列”,长江文艺出版社2017年。,其叙事的方法途径和呈现效果,值得一探。

一、“叙事”结构的铺设

音乐作为表达情绪的语言,其隐约的叙述性与人的心灵想通。在“音乐叙事学”研究的推动下,音乐本体的“叙事”(3)此处“叙事”意为由听觉引起的联想和联觉的持续统一性。音乐并非如文学可以明确表达字词意义上的叙事,而是通过听觉可辨识的材料和技术相关性在听觉中构成具有持续性可理解的音乐观念的联想。这种联想有时可以是较为清晰的“故事情节”,也可以是抽象的但可被理解的音乐进展逻辑。讨论和研究不断实践。从符号学角度来看,尽管在学界针对音乐能否叙事或者叙事主体在谁的问题仍存在一些争议(4)参见陈德志、车文丽:《音乐接受与音乐叙事的有效性》,《人民音乐》2014年第4期。,但应承认音乐本身能够在聆听后的心理体验上构成丰富的“事件”这一事实,将音乐作品中某些具有统一性的要素加以人格化、符号化来实现某些相对清晰的意义的传达。双二胡协奏曲《楚颂》是将文学的叙事结构与器乐思维的最高理想奏鸣曲式有机统一的成功范例,尤其在粘合欧洲音乐体裁与中国听众审美之间取得关键成功,是继《梁祝》等佳作积累的成功经验之后,近年来比较成功的尝试之一。

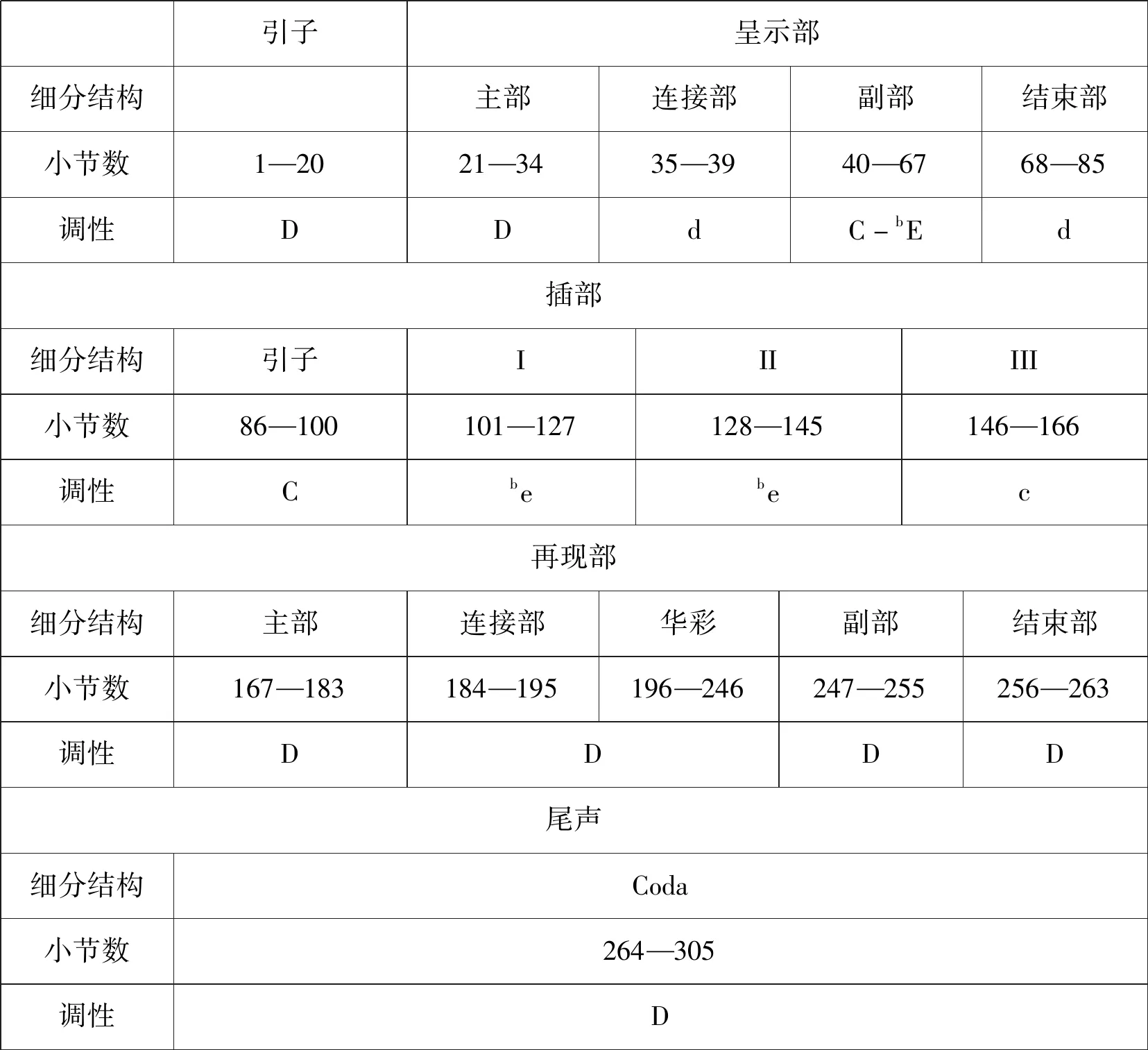

李博禅在《楚颂》中设计了两个性格呈现对比的“英雄”主题(21—34小节)与“爱情”主题(40—67小节),它们不但呈现关系大调上的属调关系,而且主题内部的调式也有着人物形象的考量:霸王的“英雄”主题采用更气势恢宏、庄严典雅的“雅乐”调式,虞姬的“爱情”主题则采用柔美隽秀、清新雅致的“清乐”调式,同时两个主题也契合了奏鸣曲式的两个主题要素。以下是对《楚颂》作品结构的图示:

引子呈示部细分结构主部连接部副部结束部小节数1—2021—3435—3940—6768—85调性DDdC-bEd插部细分结构引子IIIIII小节数86—100101—127128—145146—166调性Cbebec再现部细分结构主部连接部华彩副部结束部小节数167—183184—195196—246247—255256—263调性DDDD尾声细分结构Coda小节数264—305调性D

一段凄美断肠的爱情叙事被结合在这一结构中。引子中,以编钟(可替代为钢片琴)轻柔的敲击出上行八度大跳音程,紧接下行二、五度,结束在上行二度音,极尽之协和与不协和的搭配,配合二胡声部微妙细腻的颤弓伴奏,相隔千年的古老故事绢本徐徐展开,思绪立刻从现世的繁华追溯到遥远而虚幻的古代世界。低音声部随后拉奏出一段深沉幽怨的雅乐调式旋律,横跨两个八度音域,最终落回沉重的主音时伴随大锣的一声低沉轻柔回响,历史的深沉和悲剧的结局已然在目。

随之而来是第二二胡在雅乐调式上突兀地铺陈出一段节奏散漫的叹息式音调,乐队持续的颤音背景并未主动以更大地气势烘托这一“英雄”主题(主部主题)的出现,威严、苍劲、孤独与凄凉,若有若无地下行至主音。这不是普遍意义上雄壮威武、顶天立地的大英雄,而是一位时不我与、天不遂人愿的没落穷寇。一段乐队连接之后,音乐短暂停歇,一个不同的音乐形象呼之欲出,音乐的律动明朗起来,一段柔美抒情的“爱情”主题(副部主题)在第一高胡上娓娓道来。主题建立在前后各4句组成的平行乐段上,两段都契合了中国民间音乐中常见的“起、承、转、合”结构。巧妙之处在于,作曲家将“爱情主题”的第一段设计为第一高胡的独奏,宛如虞姬端坐英雄帐中独自情思着英雄的归来,而第二段则在低声部引入了第二二胡与之形成一唱一和的对话,英雄归来安问佳人的缠绵悱恻映入眼帘、跃然在目。时间似乎在此凝固起来,柔美恬静的旋律不断向前延伸,乐队也加入到二者的吟诵中,再次重复出二人对话的旋律素材,情绪不断高涨,柔美渐渐变得炽热、激情,直到两个连续不协和的小二度音程闯入,旋律打断了,倾诉停止了。锣鼓打击乐组合并着唢呐的呐喊一并出现,连续半音的进行将音乐带入中部插段,同时也将情绪推到紧张、焦灼之中,这一音响洪流摧毁了儿女情长,硝烟四起、四面楚歌的凶煞不断冲撞着惊恐万分的听觉。

就在此时,乐队突然轻柔下来,两只二胡的对话再次响起,只是不再是缠绵悱恻的甜美音调,转而成为凄婉的诀别。

谱例1.第二二胡声部,第75—78小节

谱例2.第一二胡回应声部,第79—82小节

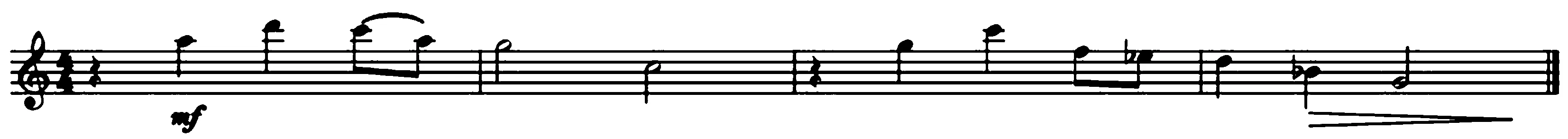

第二二胡上行四度级进下行,后两小节下二度模进并保持了下行级进的持续,这是英雄叹息的音调、对前途渺茫的失落和两人终不能厮守的哀伤。然而,当观察第一高胡的回应声部时,可以发现,同样是上四度进行开始,呼应了英雄声部,继续了同一个话题,而紧接着却是六度、七度、八度的迂回跳进,总体方向持续向上进行,这不是叹息,而是掷地有声、语重心长的倾诉,她在安慰并鼓舞着英雄音调的叹息。随后两把胡琴唱出了一句共同的主题,二人将共度时艰。

随着乐队急促的声音响起,打击乐器梆子的加入赋予了乐曲新的戏剧性:第二二胡率先独奏出一段坚定铿锵、惊心动魄的旋律,插段的主要部分由此展开。两把二胡在打击乐器和乐队的激情烘托下快速衔接、交相辉映,也许此时英雄与虞姬正奋力抗争、试图力挽狂澜;也许是前方战况焦灼晦暗、难辨胜负;也许是楚兵汉将在奋力厮杀、你争我夺,总之,插段的展开特性一览无余,音乐的紧张气氛被烘托到高潮迭起的阶段。直到一段连续的半音上行,最终迎来了主题的再现回归。

这是一个动力性再现,乐队在军鼓和定音鼓强有力的律动催促下齐奏出排山倒海、来势汹汹的进行曲声调,这显然不是胜利的声调,不时出现的半音说明其来者不善不怀好意,它是汉军的百万雄师压阵而来,霎时间汉兵的脚踏声震耳欲聋,扬起的沙尘遮天蔽日。此时,两把二胡以坚毅的声调共同再现出英雄的主题,最后的抗争已在此时。之前的悲凉、甜美、奋力到此时已然让位于鲜明的悲壮情绪,气势汹汹的声调在唢呐的齐奏声中压迫了一切美好的声音,英雄的末日已经昭示。

副部主题的再现没有如约而至,作曲家为了有机结合叙事的进展,将双二胡的华彩乐段安排在英雄主题在汉军压阵之后。第一二胡率先以无穷动式的急促音调进入华彩,第二二胡以深沉舒展的旋律回应之,随后二者调换过来,最后在急促的音型中进入相互呼应的对话,这里不是哀怨、不是悲伤,而是英雄催促虞姬逃命的焦急、虞姬坚决追随不愿离去的决绝。在齐奏颤音和定音鼓的烘托下,乐队引入了“爱情”主题的在主调性(D大调)上的再现,宽广壮丽、催人泪下的舒展,二人的生死相随在此刻凝聚成了颂歌一般的主题形象。最后在进行曲和半音的闯入中,乐曲进入尾声,气势恢宏、高潮迭起。历史的车轮滚滚向前,战争的残酷和逝去的生命令人警醒,英雄美人的传说世代相传。

二、叙事手法及其特色

音乐中的主题动机、特定节奏型、调性布局乃至和声或者配器等设计都可以成为作曲家延展音乐思想的手段,各种音乐的元素在他们精心设计下获得了符号学的意义,或对情绪、思想,或对具象的人物、场景、物质、画面等产生同构的指向意义或联想线索。《楚颂》的整体构思具有“交响音画”的特色,对人物形象、场景和故事陈述与配器手法与和声设计也密切结合起来。

“英雄”的主题(谱例3)为d羽雅乐七声调式,在前六小节以主持续音烘托出沉重单调的“英雄”主题前半句(21—26小节)。演奏时,左手采用持续而密集的滚压式揉弦,结合右手平稳、扎实的运弓,所形成的极具二胡演奏魅力的饱满、浑厚音色,生动刻画出“英雄”主题形象。特别是在21小节、25小节处(谱例3),装饰音d与长音e的前后衔接,右手运弓应时刻关注弓毛与琴弦是否紧密贴合,同时还需注重弓速、弓段、弓压的默契配合。之后乐队进入的和声进行借用了来自关系大调F大调中明亮的S-T的进行,二胡“英雄”主题旋律的谱写,由前半句(21—26小节)的级进方式,逐步发展为三次七度的跳进。因此,演奏者在旋律跳进的过程中,为保证左手在琴弦上进行大跳时音准的把控能力,大脑需要先对左手在琴弦上的跳把距离进行预判,再运用双眼余光进行辅助,以此高质量完成演奏。随后回到柔和、深沉的d小调中(s9-d7-t),其中小属和弦的使用(31—32小节)是考虑了契合中国风格的民族调式处理,淡化尖锐的导音至主音进行,同时也弱化了和声解决中的紧张,为音乐赋予了一层东方柔情之美。诚然,跟随此处音乐手法的丰富变化,演奏时,二胡音色也逐渐明亮起来,右手弓压的控制较之前更为放松,左手揉弦较之前更为柔美,演奏者音乐情绪也正在悄然转变,整体演奏给人以意犹未尽之韵味。与此同时,主题开始时d音在低音提琴声部的持续,用简练的手法展现出霸王严肃、深沉的情绪与性格特质,也增加了故事的悲情基调,为后续“爱情”副题埋下伏笔,音乐形象上的鲜明对比,更加衬托出作品“交响音画”的特色。作曲家在选择了如此伴奏的形式,配合上主题中三次七度的跳进,仿佛是在雕刻出“英雄”身上铠甲的线条,便撑起了一个生动、尖锐的“霸王”气势和形象。

谱例3.二胡第二声部,第22—33小节

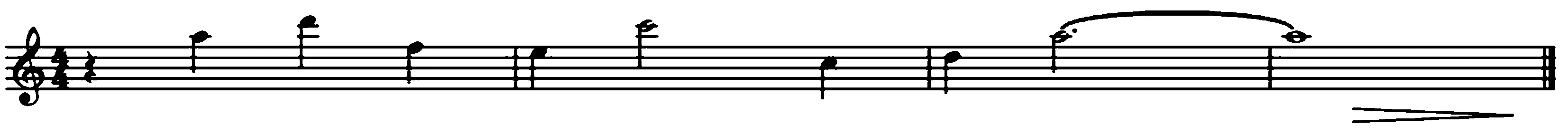

在“爱情”副题中,作曲家选择了更加明亮的C宫清乐七声调式,这是个类似于大调的民族调式(谱例4),相比严肃的雅乐和妖娆的燕乐调式,清乐调式往往少些做作而多了世俗的生活气息。根据作曲家的创作意图,演奏“爱情”副题时,左手触弦和换指的状态,相对于“英雄”主题的“霸王”气势更为绵柔、放松,此处左手多采用滚揉的揉弦方式,结合右手行云流水的运弓,并融入抒情柔美的伴奏进行旋律性吟唱,突出了作品的音乐叙事性。此处,相比霸王被战乱时代和自己雄韬伟略赋予的解不下的悲情“枷锁”,虞姬的爱情更显得纯真、轻盈而直率。“爱情”副题的二胡旋律由第42弱起小节(谱例4)进入,当演奏第一个音g,右手运弓应从靠近弓尖处开始,弓毛与琴弦紧密贴合,配合内心歌唱分拍的律动,将主题旋律层层铺开,如山泉水般涌现出来。二胡演奏所流露出纯净清透的音色、真挚朴实的情感,让听众深刻感受到“爱情”的美好。和声进行为:T9(省略7音)-S9-D9(省略7音)- T9(省略7音)-DTIII-S-D7-DTIII-TSVI-SII-D7-T。作为一种叙事的手法,作曲家使用了通常来自通俗音乐的挂留和弦(在根音与三音之间挂留9音),这与“英雄”主题中的九和弦产生出完全不同的声音效果。后者的九和弦由于提高了八度,在听觉中造成了更大的张力,而“爱情”主题中的挂留和弦构成一种更加细腻而复杂的浪漫音响,这也促成了“爱情”主题中的旋律音没有七度跳进,更多建立在五度与六度关系上。因此,演奏时需特别注重相邻两个上行音之间的推动,例如:在48小节(谱例4)前两拍处,演奏四分音符f,右手在提升运弓速度的同时运弓力度也随之加强,与此同时左手在最高音处c进行滚压式揉弦,以此完成此处旋律的高光时刻。作品在52小节(谱例4)后两拍的演奏亦是如此,向听众呈现出“虞姬”的角色既忠贞又婀娜的姿态。

谱例4.高胡第一声部,第40—52小节

“虞姬霸王”的主题在中国文化中历来不是罕见的创作题材,在音乐和音乐的姊妹艺术类别中皆是如此,该艺术形象在《楚颂》中各个元素拿捏得恰当。作曲家选择了二胡音色作为两个形象的代表,相对于弹拨乐与吹管乐而言,二胡作为弓弦乐器中的重量角色,其表现力的张力之大,情绪展现也更加全面,如果将《楚颂》构想为乐器作为主奏,将会展现出一副不同味道的“霸王别姬”,但选择二胡这一天然带着温婉、忧郁的音色诉说这段凄美爱情再合适不过。

结 语

《楚颂》中二胡音色的表达所赋予的叙事性、民族性和代入感,是其他乐器在此种题材意境下无法比拟的。作品中人物形象、陈述场景和主题架构与旋律、配器、和声的设计密切结合、相得益彰;通过奏鸣曲式实现叙事结构和方法的表达,体现了作曲家创作意识中有关民族音乐与西方音乐高度融合的倾向性与特征;在实现技巧性表现的同时,又兼顾了符合大众欣赏的可听化旋律。整体而言,其粘合西方音乐体裁与中国审美之间“交响音画”的实践,中国叙事的音乐创作语汇、民族化的传导意义之于二胡的创作和表演都是值得借鉴思考的。