山东莱芜地区牛泉矽卡岩型铁矿成矿条件及找矿标志

王云燕

(山东省第一地质矿产勘查院,山东省地矿局富铁矿找矿与资源评价重点实验室,山东 济南 250100)

0 引言

鲁西地区发育了多个与中基性侵入岩相关的矽卡岩型铁矿集中区,主要分布在济南、淄博、莱芜、德州等地区[1-6],莱芜地区的矽卡岩型铁矿主要与铁铜沟岩体、金牛山岩体、角峪岩体和矿山岩体关系密切,其中在矿山岩体周边形成了多个矽卡岩型铁矿床[7-8]。但这些矿床主要发育在岩体与围岩接触带上的基岩出露区,盖层覆盖区发现的矿床较少。资料表明莱芜地区矿山岩体周边覆盖区发育有多个明显的航磁异常,山东省第一地质矿产勘查院对牛泉覆盖区磁异常特征和地质特征进行了综合研究,认为该区具有良好的矽卡岩型铁矿成矿地质条件。通过异常查证和系统的钻探施工,在牛泉覆盖区探明了一处中型矽卡岩型铁矿床[7],探获铁矿石资源量2375.0万t,矿床TFe平均品位40.49%,mFe平均品位36.81%。本文在总结勘查成果的基础上,分析了矿床的主要成矿地质条件,探讨了找矿标志,并对成矿有利部位进行了成矿预测,以期为莱芜地区乃至鲁西深覆盖区矽卡岩型铁矿勘查提供帮助。

1 成矿地质背景

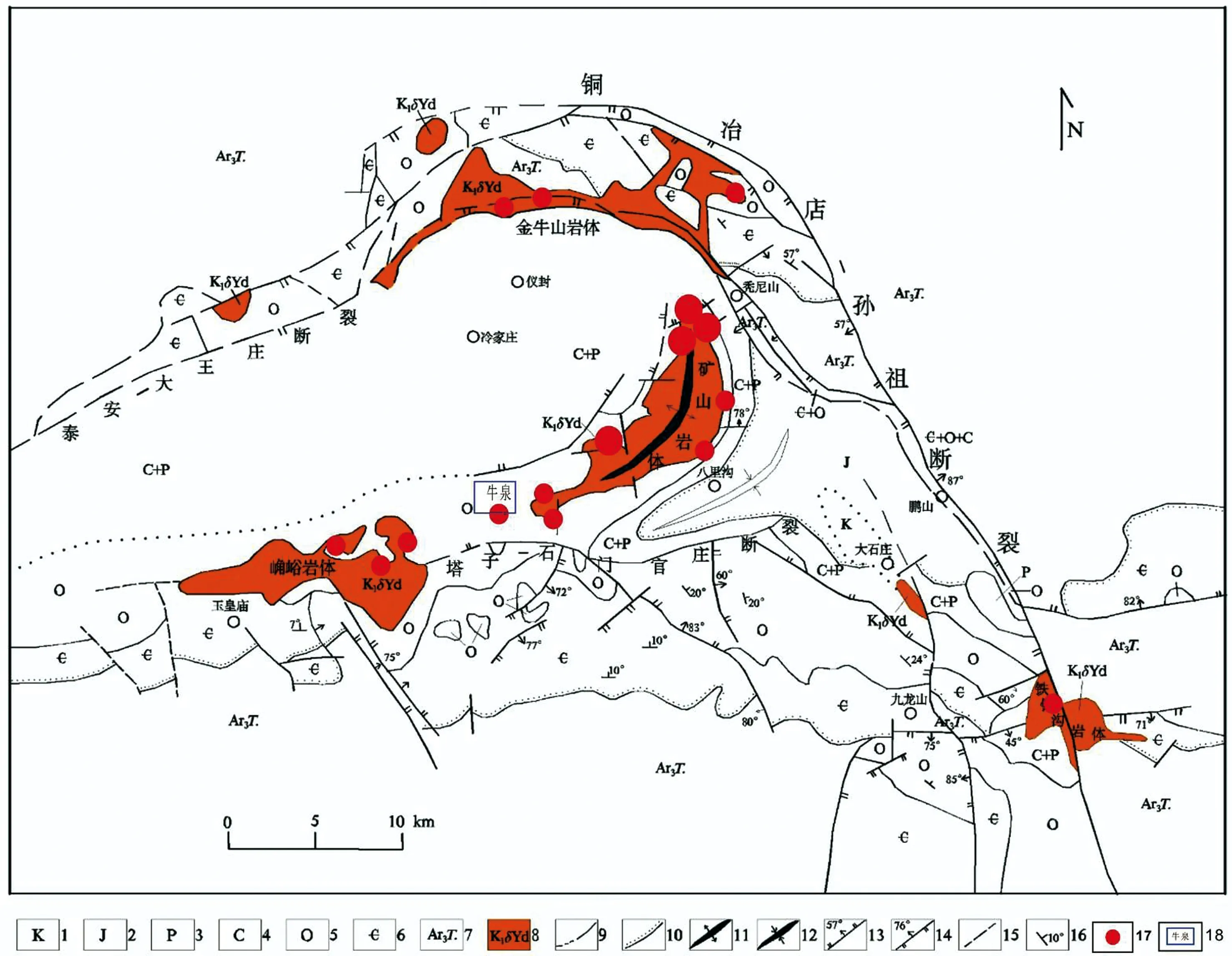

牛泉铁矿位于鲁西莱芜矽卡岩型铁矿集中区西南部,所处大地构造位置属于华北板块(Ⅰ)鲁西隆起区(Ⅱ)鲁中隆起(Ⅲ)[9]。研究区经过多期构造叠加,形成以NWW—NW向为主的构造体系。出露的地层主要为古生代的碳酸盐岩和中生代碎屑岩沉积地层[10]。区内主要发育中生代岩体,岩性以中酸性闪长岩和二长岩为主,前人认为高镁闪长岩与区内的铁及多金属矿化关系最为密切[11]。莱芜铁矿集区是鲁西最大的矽卡岩型铁矿富集区(图1),矿体主要赋存于中生代碳酸盐岩与早白垩世二长闪长岩的接触带及其附近层间构造内。

1—白垩系;2—侏罗系;3—二叠系;4—石炭系;5—奥陶系;6—寒武系;7—泰山岩群;8—东明生单元辉石闪长岩;9—实测及推断地质界线;10—不整合界线;11—背斜;12—向斜;13—正断层及产状;14—逆断层及产状;15—推测断层;16—地层产状;17—矿床位置;18—研究区图1 莱芜铁矿集区地质简图(据文献[4],修改)

2 矿区地质与磁异常特征

2.1 矿区地质特征

区内全为第四系覆盖,发育的地层主要有奥陶纪马家沟群、石炭纪本溪组和古近纪大汶口组。马家沟群主要分布于研究区的东南部,以厚层灰岩为主,厚约200m,与成矿关系密切,是主要的成矿围岩。区内发育2条成矿期后形成的脆性断裂,对矿体起破坏作用。区内岩浆岩主要以闪长岩为主,隐伏侵入于马家沟群碳酸盐岩中。

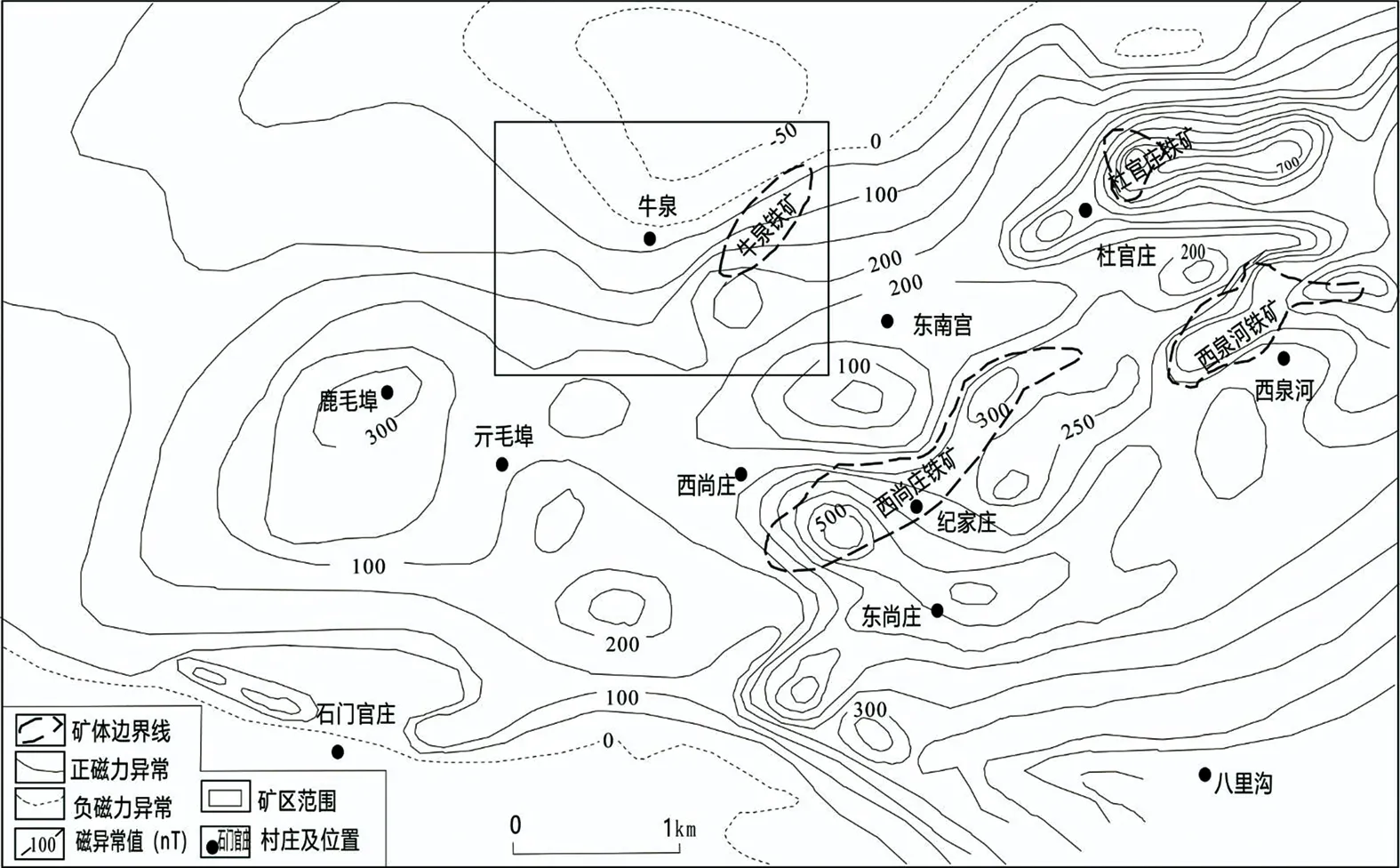

2.2 矿区磁异常特征

矿区内磁异常显著,其中1∶1万磁异常主要位于矿山背斜的西北翼(图2)。东与杜官庄异常相接,走向74°,西与鹿毛埠异常相连,走向近EW。由南北方向看,异常强度为南高北低,异常梯度北部略比南部缓,总体显示出强度低、梯度缓的特征,△T最高值达220nT。牛泉村东圈出1条磁异常带,异常总体走向近EW。北侧为负异常,负极值在-50nT以下,明显反映出接触带的存在。从整体异常看,该低磁异常明显表现为磁铁矿引起的矿异常特征,钻探工程在467.25~484.08m揭露3层铁矿体,矿层累计厚度12.53m,由于矿体埋藏较深,所以形成的异常变化较缓。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

矿床由3个矿体组成,分为上下3层,其中Ⅲ矿体为主矿体(图3)。矿体一般产于早白垩世闪长岩与马家沟群碳酸盐岩的接触变质带上,个别矿体以包体构造发育于闪长岩体或者蚀变大理岩内部。矿体形态一般呈层状、似层状产出,倾角一般10°~20°,控制矿体最大规模1500m×1000m,矿体埋深301.50~597.16m,矿体平均厚度1.34~6.01m,单工程矿体最大厚度29.52m。单矿体矿石TFe平均品位37.77%~47.44%。共求得(332)+(333)铁矿石资源量2375.0万t,矿床TFe平均品位40.49%,mFe平均品位36.81%。

图2 牛泉铁矿区磁异常平面图

1—第四系;2—古近系;3—奥陶系;4—闪长岩;5—铁矿体及编号;6—地层界线;7—推断断层;8—钻孔及编号图3 牛泉矿区23勘查线剖面简图

3.2 铁矿石特征

区内铁矿石岩性主要为灰黑色他形—半自形粒状(变余半自形粒状、脉状、网脉状)致密块状(部分为浸染状、条带状、角砾状)磁铁矿石,矿石中金属矿物主要为磁铁矿,其次为赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿,少量黄铜矿等多金属硫化物。非金属矿物主要为方解石,其次为蛇纹石、绿泥石等,少量透辉石、方柱石等。除磁铁矿的铁质外,其他矿物无可综合利用的伴生有用组分。

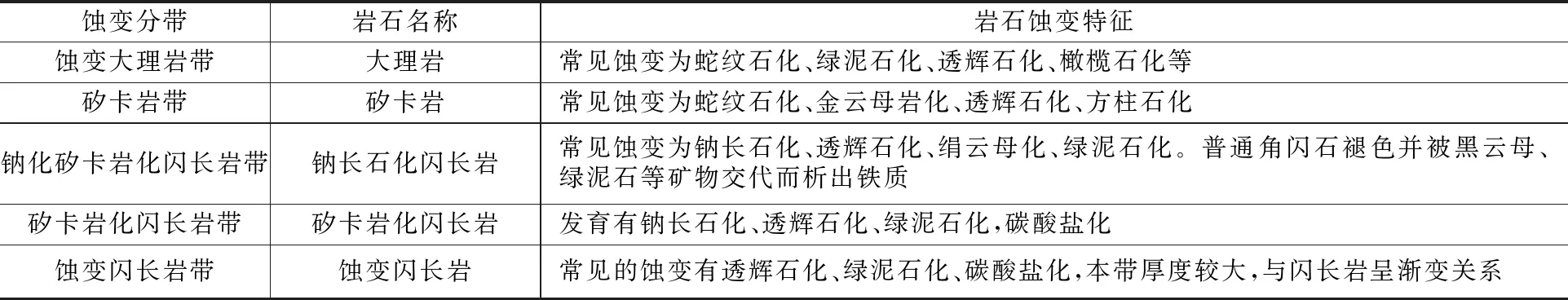

3.3 围岩蚀变

区内围岩蚀变具有明显的分带性,围岩蚀变大体划分为5个蚀变带,从外蚀变带到内蚀变带,蚀变分带特征具体呈现为“蚀变大理岩带—矽卡岩带—钠化矽卡岩化闪长岩带—矽卡岩化闪长岩带—蚀变闪长岩带”(表1)。

4 成矿条件

4.1 岩浆岩条件

在矽卡岩矿床中,矿床类型与岩浆岩具有成矿专属性的特点,岩石酸度与矿化类型具有明显的对应关系,闪长岩—二长岩一般形成矽卡岩型铁矿,闪长岩类与矽卡岩型金矿关系密切,花岗闪长岩—石英闪长岩一般形成矽卡岩型铜矿床,矽卡岩型铅锌矿和钨钼矿一般形成于花岗岩与围岩的接触带中。研究表明形成矽卡岩型铁矿的岩浆岩一般为中酸性岩浆岩,岩石成分富碱,钠钾总量(K2O+Na2O)偏高,达到了7%~9%。早白垩世高镁闪长岩广泛分布于鲁西地区,这类岩石通常具有高Mg#值的地球化学特征,前人认为其形成于克拉通内部岩石圈减薄的过程中。莱芜地区大规模的矽卡岩型铁矿床与部分高镁闪长岩产生矿化高度相关[12-13]。

表1 研究区铁矿体蚀变分带特征表

矿区内与铁矿关系最为密切的岩浆岩主要为闪长岩,根据矿物组合及含量分为辉石闪长岩、角闪闪长岩、黑云母闪长岩和石英闪长岩[14]。全岩主量和微量元素分析结果显示矿区内闪长岩及石英闪长岩的SiO2含量介于54%~63%之间,全碱含量较高,最高达到了7.92%,Mg#值为63.16~82.82,属于钙碱性系列和高钾钙碱性系列。区内闪长岩主要形成于早白垩世华北克拉通岩石圈减薄峰期,属于克拉通破坏的产物。岩石具高Mg#,富集LILE、Pb和LREE,亏损HFSE的微量元素组成和明显富集Sr-Nd同位素组成的特征,指示区内致矿岩体主要来源于介于EMI型和EMII型地幔之间的富集岩石圈地幔,形成于富集岩石圈地幔部分熔融并有下地壳物质的加入[15]。

岩体特征对矽卡岩型矿床的形成、规模、形态具有重要的影响,易于成矿的岩体具有以下特征:岩体侵入深度较浅,一般为中深—浅成侵入体;岩体规模一般不大,为中小型侵入体,出露面积多在10km2以内;岩体形态越复杂,越有利于矽卡岩矿床形成;成矿岩体一般呈岩株、岩瘤和岩脉状产出;侵入岩的岩浆活动期次越多越有利于成矿(表2)。

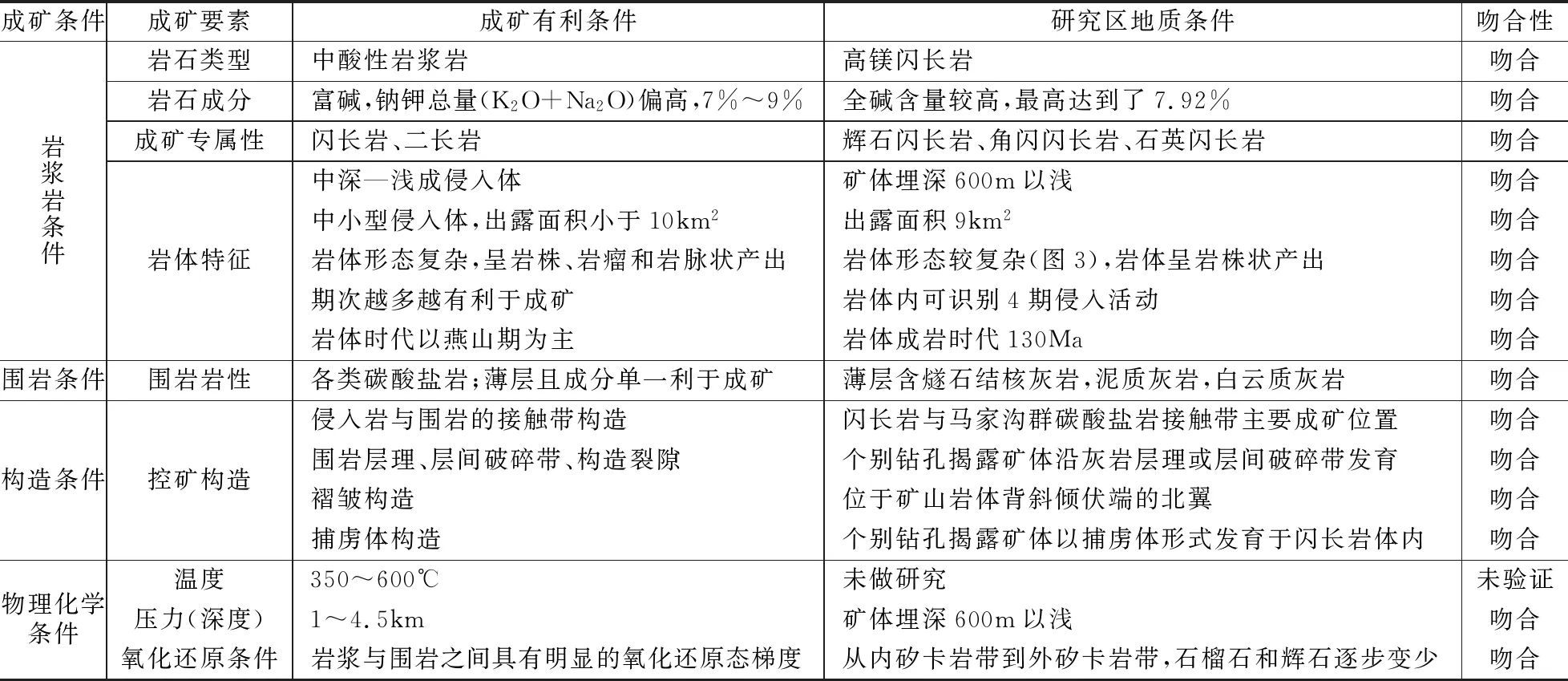

表2 研究区矽卡岩型铁矿成矿条件一览表

4.2 围岩条件

形成矽卡岩型铁矿的有利围岩主要为各类碳酸盐岩石,包括石灰岩(或大理岩)、白云质灰岩、白云岩、泥灰岩、钙质灰岩等,其次为火山岩、安山岩、英安岩和凝灰岩等。碳酸盐岩更利于成矿主要原因是碳酸盐化学性质活泼,易分解,有利于交代作用发生;其岩石物理性质脆、容易碎裂,渗透性好,利于含矿热液流动和交代。但厚层成分单一的灰岩不利于成矿,如鲁西地区广泛发育的寒武纪厚层灰岩与早白垩世中酸性岩浆岩接触部位很少有矽卡岩矿床发育。

区内奥陶纪马家沟群碳酸盐岩地层分布广泛,薄层角砾状或条带状泥质灰岩,白云质灰岩是区内矽卡岩型铁矿的主要成矿岩石。

4.3 构造条件

区内矽卡岩型铁矿赋存状态受4类构造控制:侵入岩体与围岩的接触带构造;碳酸盐地层的层理、层间破碎带和构造裂隙;褶皱构造;捕虏体构造。空间关系上,区内铁矿体主要发育于碳酸盐地层和岩体接触带上,岩体顶面的形态变化部位,容易形成厚大矿体,少量发育于接触带附近地层的层理、层间破碎带内,另有少量矿体以捕虏体形式发育于岩体内部。

4.4 物理化学条件

适当的物理化学条件是矽卡岩型铁矿富集成矿的重要成矿条件之一,主要包括成矿温度、成矿压力和氧化还原条件。尽管矽卡岩型铁矿形成的温度范围很广,但近年来大量的矿物包裹体测温资料表明,该类矿床形成的温度一般在350~600℃之间;大多数情况下矽卡岩矿床在中浅成深度(1~4.5km)成矿。氧化还原条件是矽卡岩分带的内因,岩浆与围岩之间具有明显的氧化还原态梯度,从内矽卡岩带的氧化态逐步过渡到外矽卡岩带的还原态,在这个反应过程中,石榴石和辉石逐步变少,石榴石颜色变浅,辉石颜色变深[16-17]。

5 找矿标志探讨

5.1 地层标志

区内与成矿关系最密切的围岩是马家沟群碳酸盐岩地层,岩性为厚层白云质灰岩、白云岩。这种富镁质碳酸盐岩因化学性质活泼,易分解,有利于交代作用发生,其岩石容易碎裂,渗透性好,利于含矿热液流动和矿体就位,在成矿过程中发挥了重要作用,是寻找该类矿床的重要标志之一。

5.2 围岩蚀变标志

本矿床矽卡岩化最强烈的地段,热液蚀变现象显著,同时磁铁矿化强度最大,因此,强烈的矽卡岩化是本矿床围岩蚀变的重要找矿标志。其蚀变作用主要有外蚀变带的金云母化、蛇纹石化和内蚀变带的方柱石化、透辉石化;比较发育的绿泥石化、碳酸盐化、黄铁矿化等,在内外带都有表现,他们更有利于形成高品位硫化物矿床,矿体内一些金属硫化物矿物的发现值得注意;金云母、角闪石、绿帘石、透闪石等含水硅酸盐矿物更有利于磁铁矿的形成。

5.3 构造标志

区内铁矿体主要发育于碳酸盐地层和岩体接触带上,岩体顶面的形态变化是控制矿床的因素之一,特别是岩体的凹面、楔槽、凹面与凸面转换部位均是矽卡岩型铁矿赋存有利部位,下凹部位往往形成厚大矿体。接触带附近地层的层理和层间破碎带内易赋存层状、似层状铁矿体。

5.4 岩浆岩标志

鲁西地区燕山晚期(早白垩世)中酸性侵入岩特别是高镁闪长岩—二长岩分布区是寻找矽卡岩铁矿床的重要标志,其与碳酸盐岩接触部位往往发生矽卡岩蚀变并形成矽卡岩铁矿床。今后工作中要注意识别侵入深度较浅,呈岩株岩瘤状、规模不大(出露面积小于10km2),形态较复杂、活动期次较多的中酸性杂岩体,它们更有利于矽卡岩型矿床的形成。

5.5 磁异常标志

研究区内磁异常形态总体受隐伏地层、侵入的中酸性岩体、磁铁矿体及脆性构造的形态、规模、埋深、厚度等综合因素影响。区内侵入岩岩体和磁铁矿体均与磁异常具有较好的对应性,在已发现的磁铁矿体发育处具有磁异常较高及梯度较陡、磁化极异常高的特征。但要注意的是磁异常值较高地区往往是岩体赋存部位,而较强磁异常向低负异常的过渡带即低缓磁异常分布区,是寻找磁铁矿床的有利部位,多条磁异常等值线同步外凸部位常形成厚大矿体,如区内中南部附近。

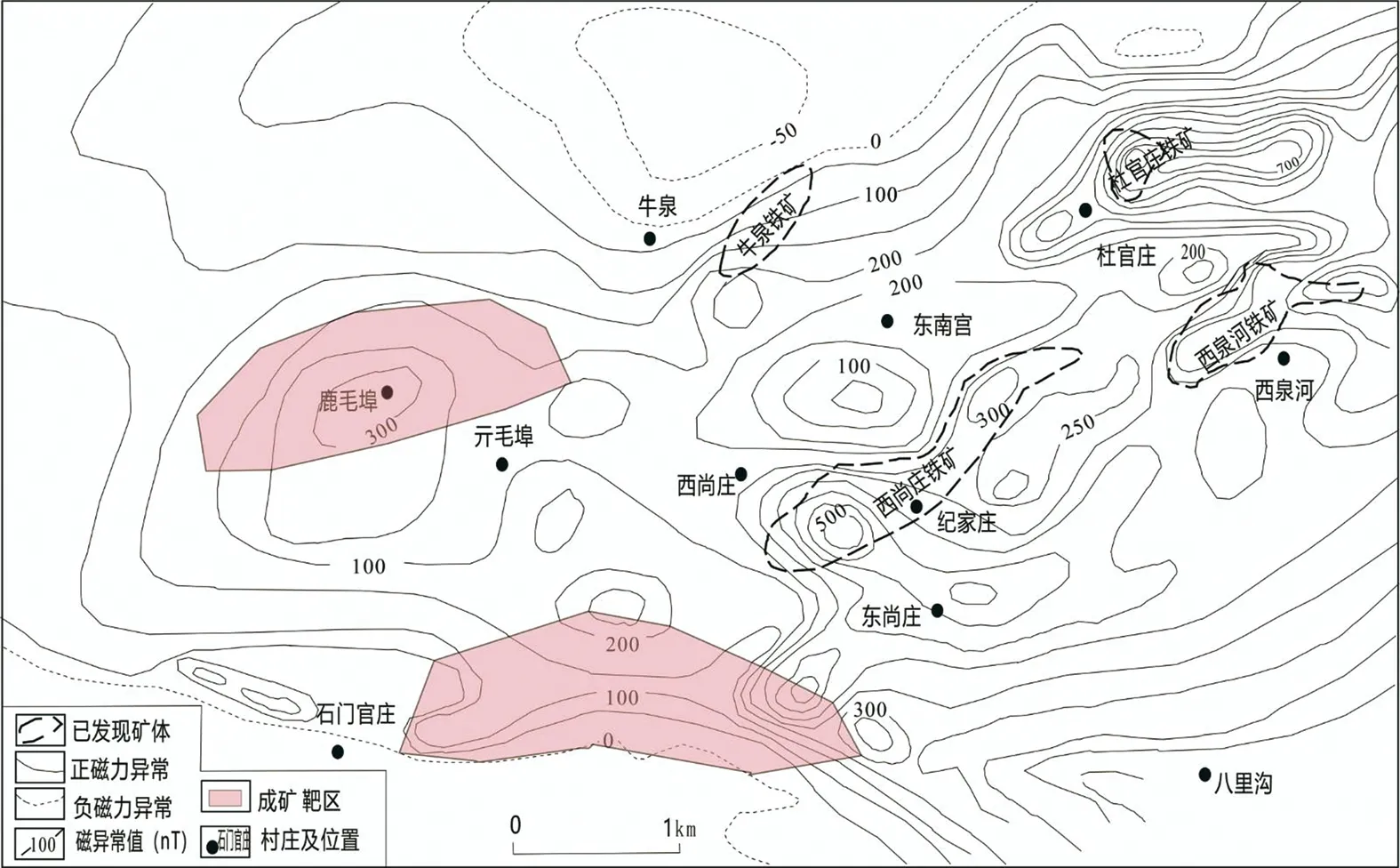

总结认为,通过前期勘查,研究区内矿体边界已基本控制,区内找矿空间不大。但研究区外围仍具有良好的找矿前景,如研究区北部的柳行沟地区,虽然异常值不高,但有一定的规律性,构造上位于矿山背斜倾伏端的北翼,是寻找矽卡岩型铁矿的有利部位,但矿体埋深可能较大。研究区的东部与南部已找到西尚庄、顾家台、角峪、曹村、杜官庄等数个矽卡岩型铁矿床,它们具有沿着矿山背斜对称分布的特征,因此研究区西邻鹿毛埠和南部的石门官庄均位于矿山背斜两翼成矿带上且具有较好的磁异常,应为下步找矿工作的重点(图4)。

图4 莱芜地区深覆盖区铁矿找矿预测示意图

6 结论

(1)山东莱芜地区牛泉铁矿是隐伏的早白垩世矿山岩体与马家沟群碳酸盐岩盖层充分交代形成的矽卡岩型矿床。本文从岩浆岩、构造、围岩和物化条件4个方面探讨了牛泉铁矿成矿地质条件,分析认为区内具有良好的矽卡岩型铁矿富集条件。

(2)结合矿床特征和成矿地质条件,总结认为碳酸盐岩地层发育、燕山晚期中酸性岩浆岩侵入、碳酸盐岩地层与岩体接触部位强烈的矽卡岩蚀变、碳酸盐地层和岩体接触面形态变化部位、侵入岩岩体和磁铁矿体引起的磁异常等是区内主要的找矿标志。

(3)通过前期勘查,研究区内矿体边界已基本控制,区内找矿空间不大。但研究区外围仍具有良好的找矿前景,推测研究区西邻鹿毛埠和南部的石门官庄均位于矿山背斜两翼成矿带上且具有较好的磁异常,应为下一步找矿工作的重点。