医疗保险是否改善了老年人的慢性病医疗状况?——基于CHARLS数据的实证分析

章 蓉 李 放

1 引 言

当前,人口老龄化已成为全球性问题,我国正处于快速老龄化向深度老龄化过渡的阶段(丁志宏和曲嘉瑶 2019[1];籍斌等 2020[2])。与年轻人相比,老年人的免疫功能下降,更易患慢性病,导致更多的死亡和沉重的疾病负担。国家疾病监测系统数据显示,2019年,我国慢性病疾病负担占疾病总负担的71.03%,慢性病死亡人数占死亡总人数的84.02%①中华人民共和国中央人民政府网。。随着人口老龄化进程的不断加快,以糖尿病、心脑血管疾病等为代表的慢性疾病已成为威胁我国老年人健康的最大风险因素。由于治疗慢性病需要长期服药,给老年患者造成巨大的经济压力,严重影响老年人的生活质量。

医疗保险是减轻个人医疗负担,维护居民健康的重要制度安排(王新军等 2014[3])。我国基本医疗保险门诊慢性病待遇政策是医疗保障制度转型的产物。1998年,劳保医疗和公费医疗从门诊和住院双统筹保障模式转变为城镇职工基本医疗保险的统账结合模式。统账结合模式下,住院待遇由统筹基金保障,门诊待遇则由个人账户支付。与统筹账户风险共担不同,个人账户主要实行风险自留,账户内积累的资金有限,对一些费用花费高、门诊治疗时间长的慢性疾病保障能力明显不足。为此,各地陆续建立了相应的大病门诊和慢病保障机制,将慢病门诊治疗逐步纳入统筹基金支付范围,以减轻个人医疗负担。之后实行的城镇居民基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险均延续了这一制度设计。

2014年政府工作报告提出“建立健全分级诊疗制度”,2015年《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发〔2015〕70号)提出要以高血压、糖尿病等几个慢性病作为分级诊疗的突破口,实行慢病患者长处方制度、将慢病医疗机构纳入医保定点等措施。为保障基层药物供应,2017年国办发32号文件提出可以通过延伸处方、集中配送等举措加强基层和上级医院用药衔接,各地社区卫生服务中心陆续建立了针对慢性病治疗的糖尿病健康小屋。2019年的政府工作报告明确指出将“高血压、糖尿病慢性病门诊用药纳入医保报销”;2019年国家医保局、财政部、卫健委、药监局联合印发了《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》。可见,国家推出了一系列举措旨在减轻慢性病患者的医疗负担,那么,这些政策的效果如何?慢性病患者特别是老年慢性病人的医疗状况是否得到了改善?

本文基于中国健康与养老追踪调查(CHARLS)微观数据,利用Heckman样本选择模型、二阶段最小二乘模型(2SLS)等方法,以老年慢性病群体为对象,尝试回答以下三个问题:第一,我国基本医疗保险制度如何影响老年慢性病群体的门诊和住院医疗费用;第二,我国的基本医疗保险制度如何影响老年慢性病群体的医疗服务利用;第三,我国的基本医疗保险制度如何影响慢性病老人的家庭医疗负担。对以上问题的回答,一方面能够实证检验慢性病纳入医保门诊报销的政策效果,另一方面能够为进一步完善医疗保险政策,从而改善老年慢性病群体的医疗状况提供依据和参考。

2 文献回顾

Miller等(2009)[4]人认为,医疗保险改善居民的健康状况是通过保险的费用分担机制和补偿机制、降低患者实际支付的医疗服务的价格,从而增加居民购买医疗服务的数量和质量实现的。Cutler Vigdor(2005)[5]使用DID 方法和面板数据,检验了有无医疗保险对51-65岁的人群在面临疾病影响后是否有健康方面的变化,结果表明,与参保人群相比,没有医疗保险的人受到慢性病影响后健康恶化程度更大,但在面临急性病影响时,两类人群并无显着差异。于大川和丁建定(2016)[6]利用“中国老年人健康长寿影响因素调查数据”(CLHLS)分析了社会医疗保险对老年人健康的影响,研究发现,推行社会医疗保险有利于促进老年人健康,但也存在普及不彻底、普及水平低等问题。刘威和刘昌平(2018)[7]基于2015年中国社会综合调查数据,研究了社会医疗保险对农村老年人身心健康的影响,得出社会医疗保险可以显著改善农村老年人的健康状况,且这种对健康的影响有着较大性别差异。刘西国和王健(2013)[8]利用2011年中国健康养老追踪调查(CHARLS)的数据,研究了医疗保险对60岁以上人群健康的影响,结果表明,可供选择与参加的医疗保险种类越多,老年人患慢性病的风险就越低,但参加的越多对健康自评的影响不显著。

在医疗保险对医疗费用支出的影响方面,Finkelstein(2008)[9]研究发现,医疗保险可以有效降低患者的医疗服务消费成本,有助于降低个人或家庭支付医疗费用的难度。Miller(2009)[4]的研究表明,医疗保险确实可以减轻个人和家庭的医疗负担,降低“因病返贫”和“因病致贫”的发生率。Mocan 等.(2004)[10]分析了城镇居民医疗保险需求的影响因素,通过建立两部分模型和离散因素模型得出,医疗费用的不断上涨会降低人们获得医疗服务的公平性。刘国恩等(2011)[11]认为医疗保险可以减少家庭医疗负担;患有糖尿病、心脏病等慢性病的老年人更倾向于选择看病,治疗后的医疗费用也花费更多。白重恩等(2012)[12]分别使用差分法 (DID)和固定效应模型 (FE)分析了医疗保险对居民消费的影响,研究发现,医疗服务使用率随着医疗保险覆盖率的不断扩大也在不断提高,对于健康状况不佳或低收入的家庭,医疗保险对消费的正向影响更大。

在医疗保险对医疗服务利用的影响方面,Gruber(1996)[13]在对美国老年人的跟踪研究中发现,拥有医疗保险的老年人对医疗服务的利用率较低,自评健康状况较好。但刘国恩等(2011)[11]利用2005年中国老年人健康长寿调查数据分析的结果却相反,他们认为医疗保险大大提高了老年人的就医程度和及时就医的概率,而不是仅仅改变老年人自己的医疗选择行为。胡宏伟等(2012)[14]使用倾向得分匹配法 (PSM) 估计社会医疗保险对老年人医疗服务利用的影响,得到了类似的结论,即社会医疗保险明显提高了老年人医疗服务的利用率,年平均医疗消费大幅增长。Cheng(1997)[15];潘杰等(2013)[16]同样认为,参加医疗保险的老年人,医疗服务利用率显著提高,死亡率显著下降。Diehr等(1999)[17]选用one-part模型和two-part模型比较了医疗服务利用方面的区别,认为不改变变量的one-part模型适用于医疗费用的预测,而two-part模型在需要区分自变量,在不同阶段影响的分析中表现的更好。胡静(2015)[18]用倾向得分匹配的反事实估计方法研究中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2011年全国基期数据,得出医保对老年人医疗服务利用的影响可显著降低贫困老年人的高血压未确诊率的结论。

综合以上文献可以看出,国内外学者已经采用多种方法基于不同的数据研究了医疗保险对不同群体医疗服务利用、健康及医疗费用支出的影响,但关于老年慢性病群体的研究不多,没有专门的文献聚焦医疗保险对老年慢性病患者医疗服务利用和医疗负担的影响,特别是缺乏在国家出台一系列旨在减轻慢性病患者医疗负担的政策之后、利用最新的全国大数据进行的对比分析。与既有文献相比,本文的不同之处在于:第一,在高血压、糖尿病等慢性病纳入医保门诊报销的背景之下,研究医疗保险对老年人慢性病医疗服务利用、医疗支出和医疗负担的影响。第二,使用CHARLS2011和2015两年数据,筛选出患高血压和糖尿病两种慢性病的老年人样本,对比分析慢性病医保政策的影响。众所周知,慢性病负担占疾病总负担的绝大部分,而老年人是患慢性病的主要群体,在人口老龄化不断加深的形势下,加强对我国老年慢性病人群医疗需求和医疗保障的研究无疑具有极其重要的意义。

3 数据来源与研究方法

3.1 数据来源与变量选取

本文数据来源于中国健康与养老追踪调查(China Health And Retirement Longitudinal Study,CHARLS)。CHARLS是由北京大学国家发展研究院牵头,以45岁及以上中老年人及其家庭为调查对象的大型微观跨学科调查。2011年,全国开展基线调查,覆盖28个省区150个县级单位和450个村级单位,约1万户1.7万人。跟踪调查分别于2013年和2015年进行。调查内容包括人口信息、健康状况和功能、医疗保健和保险、收入、支出和资产(章丹等 2019[19];陈光燕和司伟 2019[20];刘波等 2021[21])。因此,CHARLS是我国具有代表性的老年人调查数据,能够充分反映城乡慢性病老年人的医疗状况。虽然我国各地实施门诊慢性病医保报销时间不同,门诊慢性病差异也较大,但通过梳理相关政策文件可以发现,高血压,糖尿病等慢性病纳入门诊医保报销范围是2014年以来逐步实施的,因此,利用CHARLS 2011年和2015年的数据,可以对比分析医疗保险对城乡老年人慢性病医疗状况的影响。删除缺失重要信息的样本后,共纳入3133个样本。根据参加基本医疗保险类型的不同,将样本分为四组:城镇职工基本医疗保险组、城镇居民基本医疗保险组、新型农村合作医疗保险组和无医保组,无医保组作为对照组。

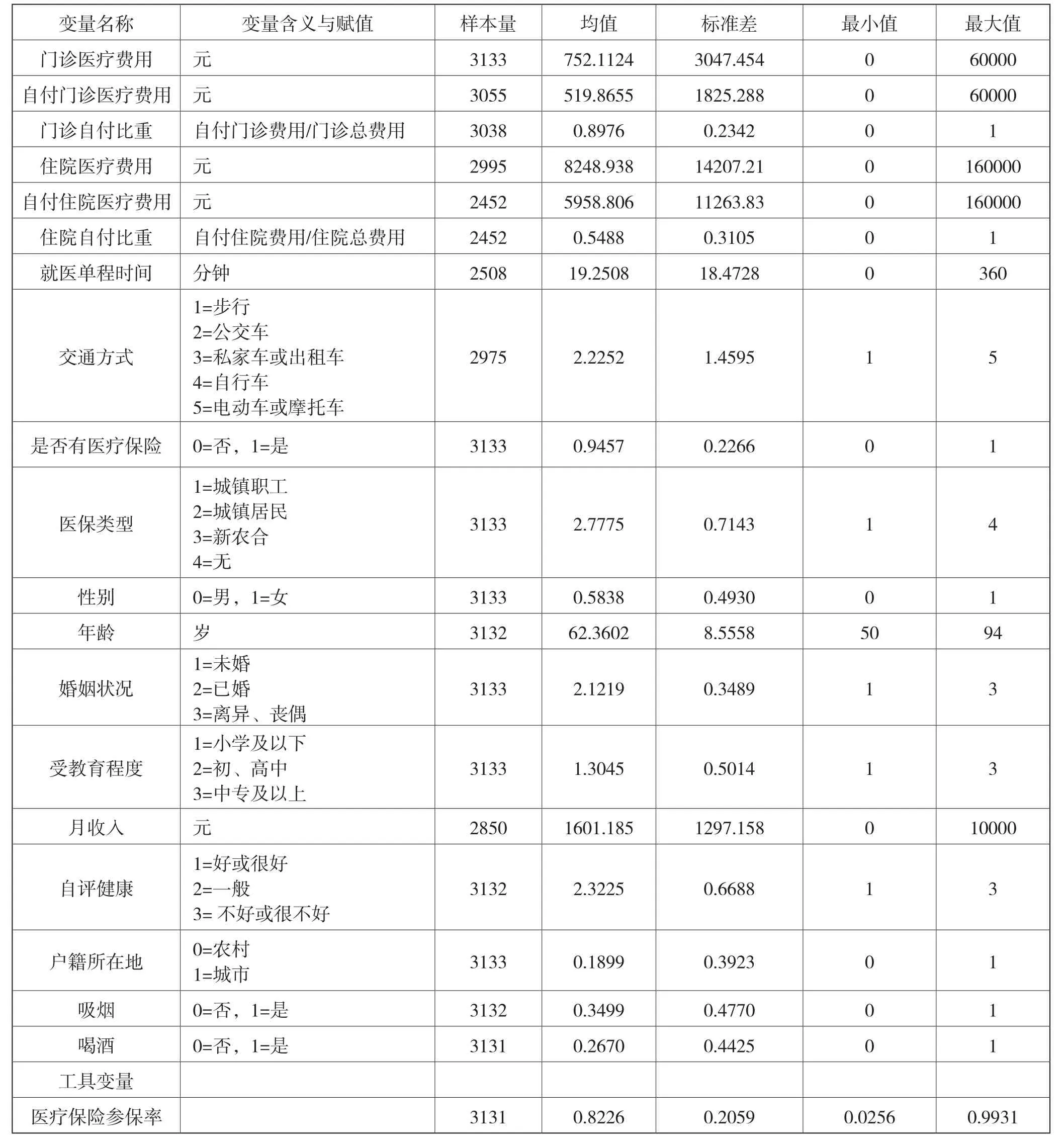

本文的解释变量为医疗保险。选取老年人慢性病住院费用、门诊费用、自付医疗费用和自付比重作为因变量,反映慢性病医疗支出情况。同时,为了控制其他因素对慢性病医疗支出的影响,还控制了老年人家庭人均月收入、现居住地、性别、年龄、婚姻状况等变量。相关变量的定义和描述性统计结果见表1。

表1 变量赋值及描述性统计

3.2 模型设定

(1) Heckman样本选择模型

能否观察到慢性病的医疗费用数据,取决于个人是否选择就医和产生医疗费用。如果一些老年人患有慢性病,但是,出于对医疗服务价格或可得性的考虑,自主选择购买药品就会导致选择性偏差问题。在所有慢性病老年患者中,部分老年患者的医疗费用为零。为了纠正这种样本选择偏差,本文采用Heckman样本选择模型。Heckman模型的估计分为两个阶段进行。第一阶段是选择方程,决定个体是否选择就医从而产生医疗支出;第二阶段是结果方程,决定个体医疗支出的规模。

其中,pi*是事件发生的概率,pi是个体就医的决定,yi是医疗费用,xi和zi是解释变量,β、θ以及γ为待估参数,ui、εi为随机扰动项,λi为逆米尔斯比率。该模型在一定程度上解决了样本选择偏差的问题,从而保证了回归结果的无偏性。本文采用极大似然法进行估计,极大似然法可以用似然比检验样本选择是否存在偏差,从而有效解决在Heckman的两步估计中,将第一步选择方程中的误差代入第二步医疗费用方程中的问题。

(2)二阶段最小二乘模型(2SLS)

慢性病医疗负担与是否有医疗保险、参加何种医疗保险的关系复杂。普通最小二乘法(OLS)不足以表达慢性病与医疗保险之间的关系,因此选择两阶段最小二乘模型(2SLS)来解决这一问题。第一阶段的任务是分离内生变量的外生部分。采用普通最小二乘法(OLS)对简化模型进行估计。对每个解释变量分别对所有工具变量进行OLS回归,得到内生变量的拟合值。第二阶段的任务是利用第一阶段获得的外生部分进行回归。用第一步得到的拟合值代替内生变量,然后用OLS估计代替方程得到两阶段最小二乘估计。

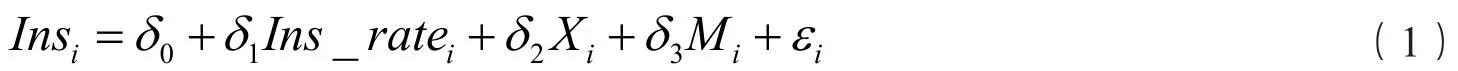

本文参考相关文献研究认为,同一地区人群参加医疗保险的比率即受访者所在市(县)当年的医疗保险参保率与老年人是否拥有医疗保险具有相关关系。在中国,医疗保险主要是以市(县)为统筹并进行政策宣传与推广的,同一市(县)的居民存在一定程度的同质性,所以,同一市(县)人群参保比例与个人是否参加医疗保险可能相关,但并不会影响个体的慢性病状况,满足工具变量的要求。本文通过以下方程来进行第一阶段估计:

其中,Insi表示老年人i 的医疗保险状态;Ins _ r atei表示老年人所在市(县)医疗保险的参保比例;Xi表示老年人i 的一系列个人层面的控制变量,包括年龄、性别、受教育程度等;Mi代表老年人i的一系列家庭层面的控制变量,包括人均月收入、户籍所在地、婚姻状况等;εi表示个体i 的误差项。δ1为本文关心的第一阶段影响。接着,以式(1)为第一阶段,采用最小二乘模型估计医疗保险对老年人慢性病的影响。表达式为:

其中,Chr 表示个体i 的慢性病水平;Insi代表的含义同式(1);μi表示个体i在方程式中的误差项。

4 实证结果分析

4.1 描述性分析

样本的平均年龄在62岁左右,其中最小的50岁,最大的92岁。女性比例高于男性,已婚比例为86.34%。人群的受教育水平总体偏低,71.53%的受访者的文化程度只有小学及以下,中专及以上学历仅占1.98%。在健康状况方面,43.68%的受访者自评健康状况不好或很不好,只有11.43%的受访者自评健康好或很好。有34.99%的受访者吸烟,26.70%的受访者饮酒。老年人慢性病月平均门诊医疗费用为752元,自付门诊费用为520元,平均自付比例为89.76%。平均住院医疗费用为6232元,自付住院医疗费用为8249元。在就医可及性方面,单程平均就医时间为19分钟,有45.45%的老年人选择步行去医疗机构,有23.46%的老年人选择乘坐公交。

4.2 应用性分析

(1)医疗保险对医疗支出的Heckman模型分析

为了解决老年慢性病患者自我选择行为导致的样本选择偏差问题,本文采用Heckman样本选择模型分析医疗保险对老年慢性病患者医疗费用的影响。

其中,选择方程的被解释变量Selecti为二值变量,表示“是否就医”,取值为1代表选择就医并产生医疗支出,否则取值为0;结果方程的被解释变量Expenditurei表示“医疗费用支出”。主要解释变量Insurancei表示老年人慢性病医疗费用支出是否由医疗保险支付。两个方程的控制变量不完全一致,选择方程主要包括就医单程时间、交通方式等,而结果方程主要包括自评健康、年龄、性别、婚姻状况、收入、受教育程度等。

表2、表3分别为2011年与2015年老年人慢性病门诊和住院就医选择方程和医疗支出方程的估计结果。

表2 医疗保险对老年人慢性病门诊医疗支出的影响分析

表3 医疗保险对老年人慢性病住院医疗支出的影响分析

续表

表2中,对比2011年和2015年分析结果可以发现,2011年,医疗保险对老年人慢性病门诊医疗支出影响不显著。2015年,与无医保老年人相比,有医保老年人慢性病门诊支出平均增加257元。由此可见,2014年以来实施的高血压、糖尿病等慢性病逐步纳入医保门诊报销范围的政策,使有医保的老年慢性病患者增加了对医疗服务的利用,从而增加了门诊支出,所以,医保报销政策对老年人慢性病门诊费用影响较大。

表3中,2011年Heckman模型回归结果显示,是否参加医疗保险的系数为正,说明医疗保险可以显著增加老年人慢性病住院支出。医疗保险使老年人慢性病住院支出平均增加3349元。这可能是由于没有参保的慢性病老年人倾向于自行买药自我治疗而不住院,而有医保可以住院报销的慢性病老年人更倾向于入院治疗与调养。在影响老年人慢性病住院就医选择的相关变量中,就医单程时间与交通方式反映了就医的方便程度即医疗服务的可及性,回归结果显示,单程就医时间越短的老年人就医意愿越强烈,交通方式选择步行的老年人就医意愿更强,可见,医疗服务可及性对就医选择有显著影响。在影响老年人慢性病住院医疗支出的相关控制变量中,年龄的影响系数在支出方程中显著为正,老年人年龄每增加1岁,医疗支出增加34元,符合年龄越大身体状况越差,从而医疗费用越高的一般规律。性别对老年人医疗费用支出有显著的影响,男性老年人的医疗费用支出高出女性老年人1603元,可能是由于相比于女性,男性吸烟喝酒者更多,患慢性病的概率更高所致。受教育程度与老人医疗费用支出呈显著的负相关关系,可能是由于受教育程度越低的老年人,平时的医疗保健意识越差,一旦需要住院病情都比较严重,因而医疗支出越多。随着老年人家庭人均收入的不断增加,医疗支出也显著增加,这可能是由于家庭收入的增加,使得可用于医疗保健的费用也随之增加,与此同时经济状况的改善使得人们的预防保健意识也在相应提高。健康自评对医疗费用有显著的影响,说明老年人的健康状况对老年人的医疗支出有着重要影响。此外,老年人医疗支出存在明显的城乡差异,城镇老年人的慢性病住院费用比农村老年人多6539元,这可能是由于一方面我国城乡医疗保险保障水平存在差异,城乡医疗服务机构分布不均等,城镇医疗设施更加便利,居民就医的可及性更高,另一方面城镇居民的人均可支配收入要高于农村居民,城镇居民的预防保健意识更高。婚姻对老年人慢性病住院医疗支出的影响不存在显著的差异。

2015年医疗保险对老年人慢性病住院医疗费用支出的Heckman模型回归结果与2011年类似。但是,2015年慢性病住院费用增加的比例及数值均小于2011年,由此可见,将高血压、糖尿病等慢性病纳入医保门诊报销,在增加老年人慢性病门诊医疗支出的同时,却能有效降低老年慢性病患者的住院需求,从而有效节约住院医疗费用和医疗资源。这可能是由于在慢性病没有纳入医保门诊报销之前,部分症状不严重的慢性病老年人因为享受不到报销待遇,将小病拖成大病,增加住院医疗支出,还有部分患者小病大治,因为住院才能报销,所以出现政策上鼓励患者“挤住院”的情况,既浪费医疗资源,又增加医疗支出。

(2)医疗保险对医疗负担的二阶段最小二乘模型分析

2SLS第一阶段回归结果见表4。从一阶段回归结果可以看出:在控制其他外生变量的情况下,医疗保险参保比例在1%的显著水平上与人群参加医疗保险呈显著正相关关系,弱工具变量检验结果显示,变量的F值大于10,说明回归不存在弱工具变量问题。

表4 2SLS第一阶段回归结果

选取CHARLS 2015年数据研究医疗保险对老年人慢性病医疗负担的影响,工具变量回归结果见表5。

表5 工具变量回归结果

由表5可知,医疗保险使老年人慢性病门诊和住院自付医疗费用比例分别下降36.92%和23.22%,且在1%的水平上效果显著,一方面说明医疗保险制度对老年人起到了促进卫生服务利用和减轻医疗负担的良好效果,另一方面也说明将高血压、糖尿病等慢性病纳入门诊报销的医保政策效果显著。城镇老年人慢性病门诊和住院医疗支出自付比重分别比农村老年人下降4.48%和9.32%,说明医疗保险对老年人慢性病自付比重的影响存在明显的城乡差异,医疗保险对城镇老年人慢性病医疗负担降低程度显著高于农村老年人,究其原因,很大程度上可能在于农村老年人参加的是新型合作医疗,其保障水平低于城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险。

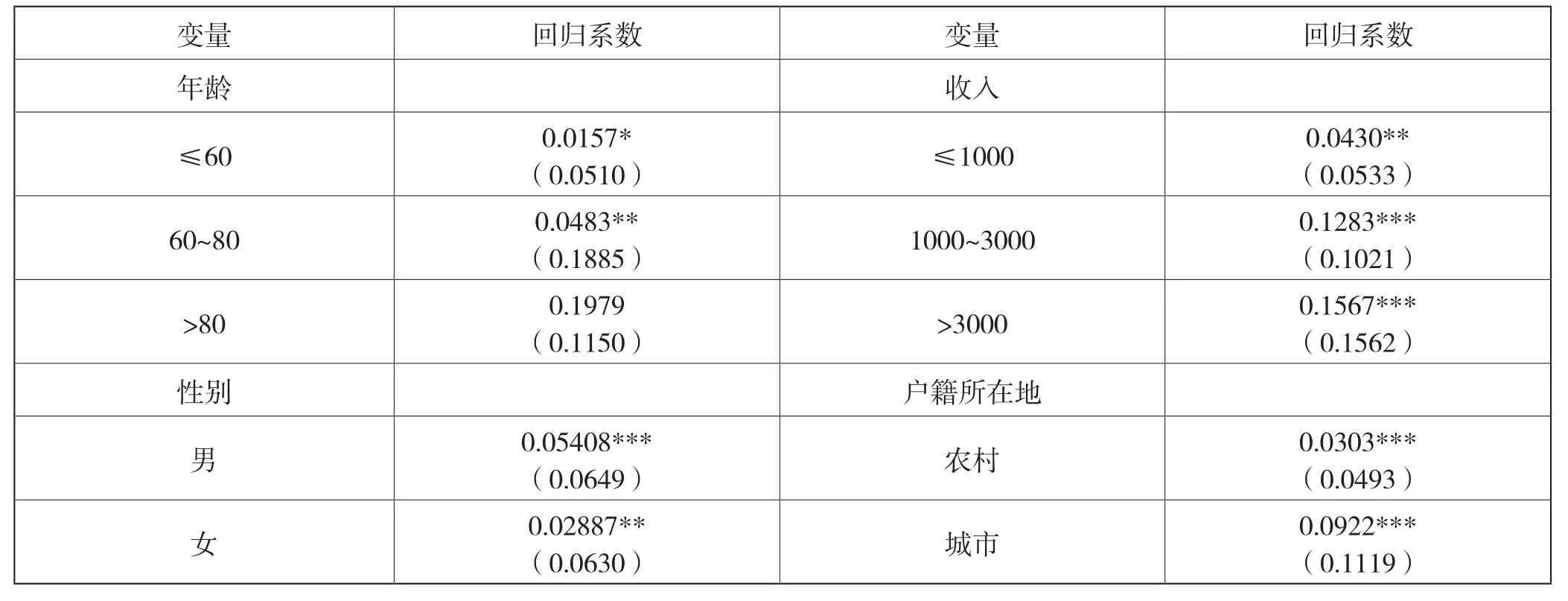

4.3 医疗保险对老年人慢性病门诊费用影响的差异性分析

为了进一步验证高血压、糖尿病纳入医保门诊报销的政策效果,选取CHARLS 2015年数据研究医疗保险对老年人慢性病门诊费用影响的差异性,参数估计结果见表6。

表6 医疗保险对老年人慢性病影响的差异性分析结果

数据显示,医疗保险对老年人慢性病门诊费用的影响存在着年龄差异。对60岁到80岁年龄段的老年人影响显著,这可能与60-80岁年龄段老年人患慢病的风险相对较高有关。医疗保险对老年人慢性病门诊费用影响的性别差异也较大,对男性慢性病老人的影响作用约为女性的1.8倍,这与医疗保险对老年人慢性病住院影响的性别差异结果一致。城乡差异方面,医疗保险促进城镇老年人慢性病医疗改善的作用要大于农村老人,前者的改善作用约是后者的3倍,除了城镇医疗保险水平普遍高于农村医疗保险水平之外,还说明与农村老人相比,城镇居民家庭收入更高,预防保健意识更强。家庭收入方面,医疗保险对中高收入家庭的影响显著大于低收入家庭,前者是后者的3倍左右,这也是因为家庭收入越高往往用于医疗保健、疾病预防和治疗的费用越多。

5 基本结论

本文利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2011年和2015年两期面板数据,运用Heckman样本选择模型和二阶段最小二乘模型,比较分析了高血压、糖尿病等慢性病费用纳入医保报销前后,医疗保险对老年人慢性病门诊和住院医疗支出及医疗服务利用的影响。结果表明:

第一,医疗保险能够显著增加老年人慢性病门诊和住院医疗支出,但在高血压、糖尿病等慢性病纳入医保门诊报销政策出台后,医疗保险对慢性病住院医疗支出的促进作用成递减趋势。说明慢性病医保报销和分级诊疗,促进了健康管理,避免了小病大治,节约了医疗资源。此外,老年人慢性病医疗支出存在显著的性别差异和城乡差异。男性老年人的医疗费用明显高于女性老年人,城市老年人的医疗费用高于农村老年人。

第二,医疗保险有效改善了老年人慢性病医疗服务利用状况,实现了医疗资源的优化配置。高血压、糖尿病等慢性病纳入医保门诊报销,一方面,使门诊的药品费可以由统筹基金进行支付,让慢性病患者就近就医,便捷用药。另一方面,医疗保险降低了医疗服务的实际价格,使得原先没有能力就医的老年人可以及时获得医疗服务。

第三,医疗保险显著降低了老年人慢性病医疗支出的自付比例,减轻了老年人的医疗负担。高血压、糖尿病等慢性病纳入医保门诊报销,提高了高血压、糖尿病“两病”患者门诊就医保障和就医体验,减轻了长期慢性病患者的用药负担,方便了患者就医。

综上所述,医疗保险能够显著改善老年人的慢性病医疗状况,从而有利于改善老年人的慢性病状况。而糖尿病、高血压本身既是一种疾病,又是心肌梗死和脑卒中等许多疾病的危险因素,老年人慢性病状况的改善对于保障老年人身心健康、提高生活质量具有重要意义。基于此,提出以下建议:首先,继续完善医疗保险制度和分级诊疗等相关制度,特别是提高新农合(城乡居民基本医疗保险)的保障水平,逐步实现城乡医疗保障一体化,以进一步减轻患慢性病老年人特别是农村老年人的医疗负担。其次,有必要在医疗保险中加入免费或者低价格的体检,对于慢性病早发现早治疗,不仅可以最大程度上减少老年人慢性病的发生,而且还可以节约医疗资源,减少慢性病带来的痛苦,从而提升老年人的生命质量,真正实现健康老龄化。最后,做好家庭医生签约服务,从健康管理做起,降低慢病发病率,垒起“健康中国”的一砖一瓦。