基于MCR模型的城市生态安全格局构建

——以甘肃省平凉市为例

张艺璇,位 宏,那嘉明,欧维新,蓝 菁,卢 秀

(1.南京师范大学地理科学学院,江苏 南京 210023) (2.虚拟地理环境教育部重点实验室(南京师范大学),江苏 南京 210023) (3.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏 南京 210023) (4.江苏省地理环境演化国家重点实验室培育建设点,江苏 南京 210023) (5.南京农业大学土地管理学院,江苏 南京 210095) (6.农村土地资源利用与整治国家地方联合工程研究中心,江苏 南京 210095)

生态安全是指区域的生态环境条件与生态系统服务能力可以有效保障经济发展,在生态系统遭到破坏时,也可以支撑人民生活、健康不受其损害的状态与能力[1-2]. 近年来,诸多学者从不同的空间尺度,利用不同的方法和模型对生态安全的概念、空间格局和评价指标体系等做了大量研究[3-5]. 为了应对区域内日益凸显的生态问题,并更有效地控制生态过程,生态安全格局的概念应运而生[6]. 生态安全格局旨在保护物种多样性、保持完整的生态系统结构与生态过程,而构建多目标、多层次、多类别的潜在生态系统空间配置格局,是区域生态安全保护的重要内容[7-8].

目前,生态安全格局已成为我国国土空间开发保护的三大战略格局之一[9],也是生态文明建设的重要组成部分. 学者针对生态安全格局的构建与优化做了大量的研究[10],主要集中在生态环境敏感与脆弱的区域,如水土流失较为严重的区域[11]、干旱/半干旱区域[12]、人为因素影响下的生态环境恶化区等[13]. 常见的生态安全格局构建的方法主要有图论、电路理论、叠加法、最小累计阻力模型等[14],其中,最小累计阻力(minimal cumulative resistance,MCR)模型因其能较好地反映景观格局变化与生态过程演变间的耦合关系而受到研究者们的青睐. 国内学者们基于MCR模型在生态安全格局、城市空间增长、土地利用、旅游规划等诸多领域中进行了尝试和探索[15-16]. 例如,俞孔坚[17]基于MCR模型首次提出了景观生态安全格局的概念;马克明等[7]进一步将生态安全格局的概念应用在区域生态安全中;魏伟等[18]基于MCR模型构建了土地利用的生态安全格局,对土地利用进行优化配置. 大量的研究为区域生态安全格局构建提供了较为成熟的理论和实践流程,然而,研究成果与实际规划决策之间难以衔接的问题一直存在,理论研究与实际应用脱节也成为当前生态安全研究中的一个困局. 为此,本研究以典型西部城市为例,构建城市生态安全格局,并提出具体的城市生态安全格局优化方案,为理论研究与实际应用的有机结合提供探索案例.

在建设生态文明的过程中,西部地区是重点关注区域之一. 生态框架不稳定、资源配置不完善等问题使得该地区一直是我国生态文明建设的重难点区域. 有研究指出西部地区空间开发保护格局优化进展缓慢、绿色发展阻力较大、环境保护与生态治理力度不强[19],因此,对西部地区的生态安全格局研究显得极为重要. 平凉市作为甘肃省东部的区域性中心城市,地处陕、甘、宁交汇处,自古以来就是古“丝绸之路”东端的交通要塞,是西北地区重要的交通枢纽. 近年来,随着人类活动和经济发展水平的提高,平凉市的生态环境发生了很大的变化,一些生态问题凸显出来. 自然生态系统脆弱,水土流失严重,农业环境受到污染,对平凉市的生态安全构成了威胁. 本文以甘肃省平凉市为例,基于MCR模型构建城市生态安全与开发保护格局,以期为西部地区生态环境保护和其他市域生态安全格局的构建提供参考.

1 研究区与数据

1.1 研究区概况

平凉市位于甘肃省东部,地理位置34°54′N~35°45′N、105°20′E~107°57′E,行政区划包含1区6县,总面积约1.11万km2[20]. 平凉市地处黄土高原重点水土流失区,区域内地形复杂,地貌类型多样,沟壑纵横. 该区域属黄河流域,区域内水系发育丰富,丰富的水系为野生动植物提供了充足的水资源. 由于处于内陆腹地,属温带半湿润气候,西部和东北部为半干旱区,中部和东南部为半湿润区,全市多年年平均降水量420~600 mm,且降水量在一年中分布不均. 境内地质环境脆弱,斜坡失稳等地质灾害频发. 近年来,平凉市内的工矿企业迅速发展,社会经济发展和人口增多在一定程度上加重了平凉市内的环境污染问题[21],同时,区域内耕地和城建用地面积的增加挤占了生态用地,随之产生了一系列的生态环境问题.

1.2 数据源及预处理

研究数据来源见表1,其中空间数据统一由WGS84经过坐标变换转换成2000国家大地坐标系(CGCS 2000),栅格数据经过裁剪、重采样等数据预处理工作后,统一重采样为250 m×250 m空间分辨率.

表1 数据来源及用途Table 1 Data sources and uses

2 研究方法

2.1 生态用地重要性评价方法

生态用地是指区域土地中以提供生态系统服务功能为主的土地利用类型,即能够直接或间接改良区域生态环境、改善区域人地关系的用地类型[22]. 本研究根据研究区实际情况,选取了水土流失敏感性、生物多样性维护功能、水源涵养功能及水土保持功能4个综合生态评价因子对平凉市生态用地重要性进行定量评价. 综合因子评价方法避免了单纯多因子叠加方法对强约束性因子的削弱作用和对一般约束性因子的增强作用,更客观地反映了不同影响因子的相对重要性程度. 各综合生态因子评价方法如下:

2.1.1 水土流失敏感性评价

水土流失敏感性评价方法是基于通用土壤流失方程式改进得到的,在考虑坡度、坡长因子的基础上,选取了降雨侵蚀力、土壤可蚀性和地表植被覆盖3个指标. 计算公式如下[23]:

(1)

式中,SSi为水土流失敏感性指数;Ri表示降雨的侵蚀力;Ki表示土壤的可蚀性;LSi为坡长与坡度的乘积,可用地形起伏度替代;Ci表示地表植被的覆盖.其中,降雨侵蚀力因子Ri的计算公式如下[24]:

(2)

(3)

式中,Ri为半月的降雨侵蚀力;Rj为半月j天的有效降雨量;k为有效降雨天数;α、β为不确定参数;Rd为日均降雨量≥12 mm的日降雨量;Ry为年平均的降雨量.

土壤可蚀性因子Ki可基于土壤的的质地和有机碳的含量计算出来,公式如下[25]:

(4)

式中,Sn=1-Sa/100,C、Sa、Si、Ci分别为土壤中有机碳、沙粒、粉粒、黏粒的含量,可从中国1∶100万土壤数据库中获取.

2.1.2 生物多样性维护功能重要性评价

生物多样性维护功能有助于维护生态系统的多样性,该功能与生境多样性密切相关,主要以生境常见参数作为评价指标[26].公式如下[27]:

Sbio=NPPmean×Fpre×Ftem×(1-Falt),

(5)

式中,Sbio为生物多样性指数;NPPmean为研究区平均的多年植被净初级生产力的大小;Fpre为降水参数,依据多年平均年降水量数据插值得到;Ftem为气温参数,由多年平均年气温数据插值并归一化获得;Falt为高程,由DEM数据归一化后获得.

2.1.3 水源涵养功能重要性评价

水源涵养反映生态系统对水资源的循环和调控能力,主要表现在调节地表径流、补充地下水资源、调控季节变化下的河流流量波动、保证水质等方面[28-29].公式如下:

WR=NPPmean×Fsic×Fpre×(1-Fslo),

(6)

式中,WR为水源涵养指数;Fsic为土壤渗流因子;Fpre为多年的平均降水量因子;Fslo为坡度因子.

2.1.4 水土保持功能重要性评价

水土保持能够防治水土流失,是土地治理和社会经济发展的基础,其主要受气候、土质、地形和植被等因素的影响[30].计算公式如下[31]:

Spro=NPPmean×(1-Ki)×(1-Fslo),

(7)

式中,Spro为水土保持能力指数;Fslo为坡度因子;Ki为土壤可蚀性因子.

生态用地重要性的综合评价方法参考程迎轩等[32]提出的累计修正求和方式,具体计算公式如下:

(8)

式中,Ei为综合生态用地重要性指数;SSi为水土流失敏感性指数;Sbio为生物多样性指数;WR为水源涵养指数;Spro为水土保持能力指数.

2.2 生态安全格局构建

2.2.1 最小累积阻力面模型

本研究中的生态安全格局构建采用国际上通用的MCR模型,最早在1992年由Knaapen等提出,现已广泛应用于景观生态学及物种保护等领域[33].累积阻力表示物种从源出发到目的地的过程中,经过不同景观单元时所耗费的总阻力值[34].该模型较充分地考虑了源、空间距离和阻力基面等因素,公式如下:

(9)

式中,MCR为最小累积阻力值;Dij为物种从源j到景观单元i经过的单元距离;Rj为景观单元i的阻力系数;f表示MCR与生态过程之间的正相关关系.

2.2.2 阻力面的建立

阻力面可以反映物种在不同景观单元间运动时受到的阻力大小,阻力面的建立是区域生态安全格局构建的基础[35-36]. 依据平凉市的生态环境现状,从自然、经济和社会3个因素筛选了高程、坡度、土地利用、植被覆盖等8个阻力因子,构建阻力面(表2). 参考相关文献和研究成果[8,37-39],采用专家评定打分取值的方法确定各阻力因子的权重,并在ArcGIS平台中进行空间加权计算,得到平凉市生态源地的扩张过程阻力面.

2.2.3 生态源地、生态廊道及生态节点的确定

生态源地是维持一个区域的生态系统能够处于稳定状态的核心区,其本身生态环境质量也较高[14]. 通过生态用地重要性评价识别出来的极重要生态用地是区域生态安全保护中的关键. 在识别出来的极重要生态用地中,存在大量面积很小的细碎斑块,这些细碎斑块对于区域生态保护来说意义不大,而且会影响区域生态安全网络的构建,因此需要消除这些细碎斑块. 经斑块面积统计分析,本研究选取了极重要生态斑块中面积大于5 km2的斑块作为生态源地. 生态廊道是生态源地之间进行物质、能量交换与传输的通道,在生态环境中呈线状或带状分布[37]. 在最小累计阻力面上,廊道就是相邻的两个生态源地之间阻力值最低的地方[40]. 生态节点一般是生态廊道上功能最薄弱的点,也是最小路径或最大路径的交点,这个节点一般是植被覆盖、水源保护的关键点,对维护区域生态功能的稳定、生态结构的连续性和整体性有着重要意义[41]. 生态节点的确定方法是提取生态廊道之间的交点,并消除重复节点,对于两生态节点间距离小于1 km的邻近点,则保留所在生态廊道较长的节点[42].

3 结果与讨论

3.1 生态用地重要性评价与生态源地识别结果

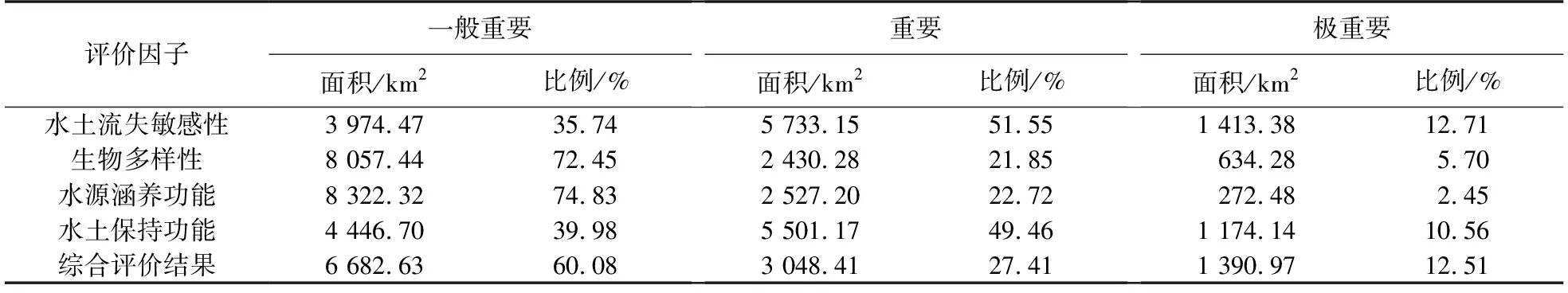

依据上述生态用地单因子的评价方法评价了研究区水土流失敏感性、生物多样性维护功能、水土保持功能及水源涵养功能(图1),并进行了面积统计(表3). 由水土流失敏感性评价结果(图1(a))可知,高度敏感区面积为1 413.38 km2,面积占比为12.71%,主要分布在中部和东部的崆峒区、泾川县、崇信县、灵台县及华亭市周边的大部分区域,这些区域属于黄土高原沟壑区,土壤疏松,降雨量多,地表植被稀疏,是水土流失灾害的易发区域. 生物多样性维护功能评价结果(图1(b))表明,极重要区面积为634.28 km2,占比为5.70%,主要分布在平凉市东南部的达溪河国家级水产种质资源保护区及南部林区,也有部分分布在崇信县五龙山省级森林公园等地区. 水源涵养功能的评价结果(图1(c))表明,极重要区面积为272.48 km2,面积占比为2.45%,研究区内的大型水库、重要水系等区域多分布于此,水量丰富,能够进行水源补给,防止水、旱灾害. 由水土保持功能识别结果(图1(d))可以看出,极重要区面积占比为10.56%,空间分布较为零散,主要分布在平凉市北部太统—崆峒国家级自然保护区及东部的泾川、灵台两县,包括泾河、汭河、黑河及达溪河源头区域.

图1 平凉市生态用地单因子评价等级分布Fig.1 Single factor evaluation grade distribution of ecological land in Pingliang City

表3 生态用地重要性评价结果统计Table 3 Statistics on evaluation results of ecological land importance

将单一生态过程评价结果进行空间等权叠加分析,使用了自然断点分级法对叠加后的结果进行重分类,从而划分出研究区的生态用地为一般重要、重要、极重要3个等级(图2(a)). 由划分结果可以看出:平凉市的生态用地主要以一般重要生态用地为主,占比超过土地总面积的60%,空间分布上主要集中在庄浪县、静宁县、崆峒区等区域;重要生态用地面积为3 048.41 km2,面积占比为27.41%,空间分布较为零散,主要分布在研究区东部的泾川、灵台两县;极重要生态用地面积为1 390.97 km2,面积占比为12.51%,空间分布上较为零散但也表现出一定的集聚效应. 依据上述生态源地划分原则,共识别出生态源地面积 1 049.38 km2,占研究区总面积的9.44%(图2(b)),这些区域是保障研究区正常生态服务功能的最小生态空间,因此应重点保护,严格限制人类农业生产或工程开发等建设活动.

图2 平凉市生态用地重要性评价结果空间分布Fig.2 Spatial distribution of evaluation results of ecological land importance in Pingliang City

3.2 MCR评价结果

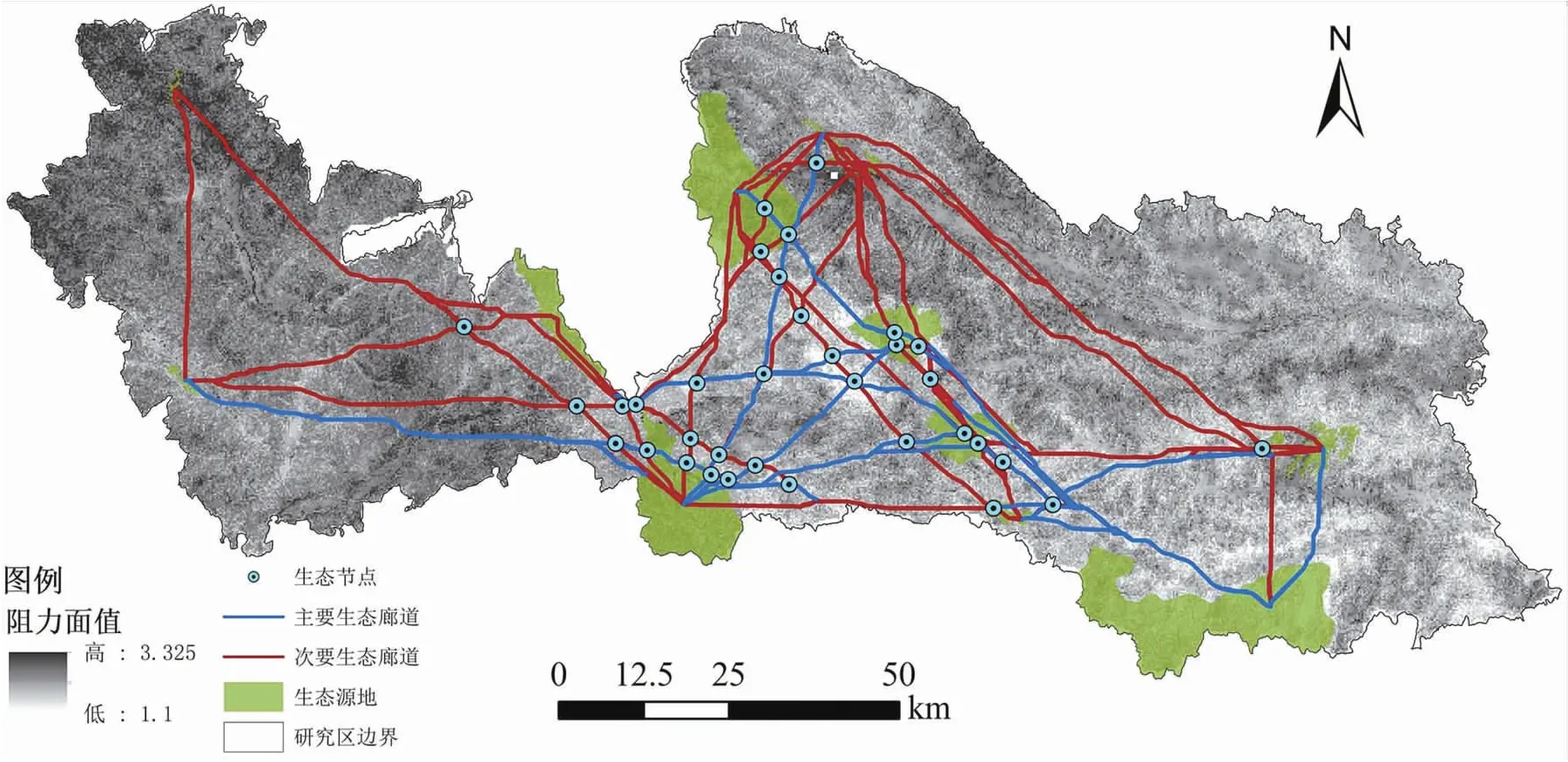

基于各单因子阻力面及生态源地的识别结果,利用MCR模型生成生态源地各斑块间的最小成本路径,将所有路径叠加后剔除重复路径,提取出研究区所有的生态廊道,然后依据生态源地之间的联系强度和生态廊道质地类型对其进行等级划分,提取了研究区的主要生态廊道、次要生态廊道及生态节点(图3). 本研究共识别出主要生态廊道16条,次要生态廊道25条,生态节点34处. 从生态廊道的空间分布来看,既有与真实廊道(如河流、道路等)重叠的部分,也有现实中不存在的廊道. 受研究区地形地貌因素的限制,生态廊道的空间走向多呈现东西向分布. 研究区中部的华亭市、崆峒区和崇信县内的廊道空间网络化程度较高,生态节点分布也较广泛,有利于该区域内生态源地之间的物种流、能量流及生态流的相互扩散. 但在研究区东部及西部地区,廊道空间密度较低,生态节点数量也较少,生态源地间的能量流动、物质交换及物种迁移相对受限,需要基于现存的生态廊道网络对这部分区域进行景观格局优化,加强生态廊道建设,提高这些区域内生态资源间的连接程度.

图3 平凉市生态空间识别结果Fig.3 Results of ecological space identification in Pingliang City

3.3 平凉市生态空间安全格局

作为区域生态管理的重要参考,生态安全格局对于指导生产、生活和生态空间的合理布局及重点区域的生态恢复都具有重要意义. 本研究构建了“两屏、五廊、三区、多点”的生态格局框架,搭建多层次、网络化、功能互补的生态空间结构(图4),最大化地发挥不同区域内生态资源的集聚、关联和扩散等生态效应. 其中,“两屏”是指关山—六盘山生态屏障、崆峒山—五龙山—灵台南部林区生态屏障,这是维持市域生态平衡的天然屏障. 它可以阻断外界生态影响力的辐射,并且对邻近区域的能量流动和物质循环同样意义重大. “五廊”包括泾河沿岸生态带、汭河沿岸生态带、黑河沿岸生态带、达溪河沿岸生态带及葫芦河沿岸生态带,这5条廊道是连接区域内重要生产区、生活区和生态功能区的重要轴带,其形状呈现出树枝状的分散状态,可以使各生态节点的生态功能得以补充延续,也提高了生态格局的连通性. “三区”是指静宁水土保持功能区、庄浪水土保持功能区和泾川—灵台水土保持功能区,各区内具有一定的区域聚集性,可以控制局部地域之间物质的流动. 要保护水土保持功能区内的生态环境质量,保障区域的可持续发展空间,尤其需要重点保障生态功能区,控制城镇和工业开发区带来的人为水土流失,开展小流域综合治理,提高水土保持能力. “多点”是指以云崖寺国家森林公园、崆峒山国家森林公园为主体的各类自然保护地、重要生态用地等细小斑块. 对于“多点”中的自然保护核心区和缓冲区,应严格禁止在该区域内进行旅游、农业种植等各类开发建设活动. 最后,依据构建出的“两屏、五廊、三区、多点”的生态格局总体框架,进行区域环境分区管治,并对区域环境风险进行评估与防控,引导城市绿色发展,扩大绿色生态空间,为绿水青山的建设提供基础保障.

图4 平凉市生态安全格局构建Fig.4 Construction of ecological security pattern in Pingliang City

4 结论

本文采用MCR模型、适宜性评价、GIS空间分析等方法,评价了平凉市的生态空间重要性并划分出不同等级,识别出平凉市的生态源地. 最后,构建了平凉市的生态安全格局,以期为西部城市生态安全格局的构建与优化提供参考范例. 本研究识别出的平凉市生态源地面积为1 049.38 km2,占研究区总面积的9.44%,主要集中分布在庄浪县与华亭市交界处、华亭市的东侧、崆峒区的西侧、崇信县东侧及灵台县的南部,多为自然保护区和森林公园. 最小累计阻力模型共识别出生态廊道41条,其中主要生态廊道16条,次要生态廊道25条,识别出生态节点34处. 空间分布上,研究区中部的廊道密度和节点密度显著高于研究区东西部,体现了研究区中部高效的物质流与能量流. 据此,构建了平凉市“两屏、五廊、三区、多点”的生态安全格局.

本研究可为区域生态文明建设的合理规划布局及生态红线的划定提供科学依据,但也存在一些不足. 依据地理相似性定律,不同事物之间都是相互关联的,相邻事物之间的关联会更紧密. 生态系统中的能量流动和物质传输在空间上是连续的,地理区域间的相互影响使得相邻区域间的生态过程也彼此联系,在构建区域生态安全格局时,还需要考虑区域之间的整体性.