城市规模、高铁开通与经济协同发展

——以京津冀城市群为例

张坤,张锐

(1. 吉林大学 经济学院,吉林 长春 130012; 2. 吉林大学 中国国有经济研究中心,吉林 长春 130012)

当前,中国经济已经从高速增长转向高质量发展阶段,中国的交通强国建设也正在有序推进。习近平总书记指出,进一步推进区域协调发展,形成优势互补的格局,推动形成以京津冀、长三角、珠三角等城市群为代表的全国高质量发展新动力源。同时,随着交通网络的逐步完善,高铁建设成为一大亮点,高铁通过缩短城市间时间距离、加速要素流动、提升城市间资源配置效率、推动产业集聚等逐渐成为影响区域经济协同发展的重要因素。京津冀一体化作为区域经济一体化发展进程中的一项重大国家战略,以面向未来打造新的首都圈为使命和责任,以有序疏解北京非首都功能为核心,最终致力于实现建设以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区的规划定位(1)2015年4月30日,中共中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,对京津冀城市群功能定位进行了明确。。在京津冀协同发展的问题上,交通一体化是骨骼系统和先行领域。

中国城市生产力提高和城镇化推进使城市规模不断扩大,大中小城市齐头并进,城市规模扩张,一方面通过改变高铁开通因素间接影响区域经济协同发展,另一方面又通过改变集聚效应对城市经济的协同发展直接产生作用。

因此,本文在中国区域协调发展、交通一体化及城市化的背景下,研究京津冀城市规模、高铁开通对经济发展协同的影响并提出相关政策建议,进而为中国各地区在区域经济一体化发展进程中促进区域经济协调发展提供经验与借鉴。

一、文献综述

(一)高铁开通的经济效应

传统经济理论如新古典经济学认为,生产和消费在同一时空内发生,这忽视了生产要素空间流动所带来的交通及运输成本问题,因而不可能涉及交通的改善对区域经济的空间溢出效应。然而,区域内部之间存在分工及生产专业化,使得生产与交易在不同空间完成,由此产生交通运输成本问题。对这一问题进行理论集成的是新经济地理学,Krugman[1]将规模报酬递增、冰山成本与不完全竞争等主流经济学一直忽视的空间因素纳入到经济分析中,提出了“核心-边缘模型”,为研究交通建设与区域经济协同提供了新思路。近年来,学术界关于高铁开通经济效应的研究逐渐增多,内容也较为丰富,现有成果主要以研究高铁开通对城市经济增长的影响为主,也有对产业发展、收入分配以及环境等方面影响的研究。

关于高铁开通对城市增长的影响研究中,所得到的结论也不尽一致。研究主要分为3个方面:一是高铁开通对城市经济增长的直接效应,其中具体可分为积极作用和抑制作用。在积极作用方面,如刘志红等[2]对郑西高铁沿线基础设施进行研究并发现高铁开通能促进区域经济增长。而在抑制作用上,张克中等[3]的研究则认为高铁开通显著降低了沿途非区域中心城市的经济增长率,且离中心城市越近,其负面影响越大。

二是高铁开通对城市经济增长的间接效应,即通过改变城市之间的空间分布来改变运输成本及要素流动速率等以改善现有城市经济环境,间接对经济增长产生影响,这一作用大体概括为集聚(一体化)效应、扩散(溢出)效应和均衡效应3类。其中对集聚效应关注最多,Vickerman et al.[4]研究发现,高铁的开通促进了中心城市与非中心城市之间可达性的提升,进而有利于沿途非中心城市向中心城市转移要素,从而推动了中心城市的聚集和经济增长。石林等[5]运用双向固定差分法对高铁开通的集聚效应进行研究,发现高铁开通对经济发展具有梯度效应,可以打破区域隔离,进而推动区域协调一体化发展。而在溢出效应方面,王雨飞等[6]基于2004~2013年面板数据,构建空间计量模型,指出高铁开通对区域经济增长具有扩散效应,具体分为两个方面,即中心城市通过市场规模与市场需求的扩大产生经济扩散等正溢出效应,以及非中心城市通过劳动力、资本流动等对中心城市产生的负溢出效应。卞元超等[7]从要素流动的视角进行考察,发现高铁开通能够拉大区域经济差距,但其极化效应在整体上呈现出随时间延长先递增再递减的趋势。对于均衡效应的研究较少,主要是Chen et al.[8]研究认为城市不论大小,都能通过高铁开通显著促进人口和就业的增长。

三是高铁开通对城市经济增长的结构效应,表现为高铁开通使中心与外围城市功能地位及区域发展水平变化所产生的经济影响。徐志伟等[9]利用地理距离、发送能力及开通时间等3个要素建立高铁空间权重矩阵,发现高铁开通割裂了中心城市与边缘城市的经济联系,主要通过经济资源回流、非枢纽城市向枢纽城市“看齐”以及对未开通高铁城市产生“孤岛效应”来实现。

其他影响则表现在产业发展、居民收入、环境制度等方面。对于产业发展的研究,集中在产业空间集聚上。一是工业制造业集聚,魏泊宁等[10]运用多期双重差分法研究了高铁开通对工业集聚的效应机制,发现高铁开通主要通过两大效应降低城市工业集聚度。二是高端服务业集聚,宣烨等[11]从多样化集聚和专业化集聚两个维度进行实证分析,发现这一影响在时间和空间上存在差异,且高铁开通通过改变区位可达性、交易成本、要素丰裕程度3个要素对高端服务业集聚同时产生正向与负向作用。在居民收入方面,余泳泽等[12]运用双重差分法(DID)和倾向得分匹配-双重差分法(PSM-DID)从异质性劳动力转移的角度进行实证研究,得出高铁开通显著地缩小了城乡收入差距的结论,并发现这一过程有一定异质性。在环境制度上,张明志等[13]将高铁开通作为外生冲击事件,采用双向固定效应模型,发现高铁开通通过结构优化、技术进步、对外开放扩大有效降低了工业环境污染。

(二)城市规模的经济效应

关于城市规模的经济效应,现有研究相对较少,主要是针对城市规模与生产效率、经济集聚、经济空间结构的关系进行分析。在其与生产效率的关系上,陈杰等[14]采用GMM、门槛面板模型和空间面板模型,发现中国城市劳动生产率与城市规模之间具有倒U形关系, 城市“规模红利”与产业的“结构红利”之间相互影响。王业强[15]则指出地级市及以上城市经济、社会和环境规模效率与其规模呈现“倒U”型关系, 且其顶点对应的城市规模对城市发展具有较强的政策含义。在经济集聚方面,Henderson[16]发现城市规模的扩大使本地化经济集聚效应趋于消失,而Duranton et al.[17]则与之相反,认为城市规模扩大有利于城市发展专业化,从而通过地方化生产模式更好地发展集聚经济。刘丽萍等[18]采用安徽省及其临近三大城市在2010~2016年的生产性服务业数据实证研究,发现城市化及城市规模的扩大对区域内城市创新经济集聚增长具有显著的正向作用。对于空间结构,王雨飞等[6]采用超制图学绘制时间距离地图研究城市的经济空间格局,发现高铁开通使城市群中心区规模范围扩大,这一规模的扩大进一步改变城市群内城市的经济空间结构,使得与中心城市关系密切的城市逐渐发展,其他通达性较差的城市则在经济体系中逐渐被边缘化。李培鑫等[19]从区域一体化发展中空间结构的角度,分析了长三角地区的城市规模、空间形态和联系网络分布,指出该区域的规模结构具有向大城市集聚的趋势,其中中心城市辐射带动周边中小城市发展,区域趋于平衡。

总之,上述研究取得了众多有价值的成果,但仍存在不足,一是在高铁开通的增长效应、产业空间布局影响等方面存在较大分歧,二是未能将城市规模与交通基础设施有效联系分析其经济效应。三是在进行定量研究时,未能妥善解决内生性问题,从而导致结论及政策建议缺乏一定的可行性。同时,我们发现已有研究中,关于城市规模与高铁开通对经济发展协同影响的研究较少。因此,本文将以京津冀地区所有地级市及地级市以上城市为例,对城市规模、高铁开通的经济发展协同效应进行理论分析和实证研究,以丰富这一领域的研究。

二、理论分析与研究假说

接下来,本文将对城市规模、高铁开通对城市间经济协同发展的相关性进行初步考察,以北京和天津为考察对象进行分析,选取1995~2017年数据,以高铁是否开通、两城市GDP比值、两城市人口规模比值、两城市城区面积比值为城市规模考察指标。同时,参照Bianchi et al.[20]中的设定,以GDP增速差绝对值的相反数表示两城市之间的经济发展协同,该值越大,表明城市间经济协同发展程度越高。表1为Pearson相关系数结果。

由表1可以看出,经济协同与高铁开通、城市规模之间均表现为显著负相关关系,因此我们可以初步判断高铁开通与城市规模对京津冀城市经济协同发展存在显著影响,方向或为负。同时,我们认为高铁开通对经济协同发展的这种影响主要通过极化效应和扩散效应两种途径产生,而城市规模的影响则有直接效应和间接效应两种方式,下面我们将作进一步理论分析。

(一)高铁开通对经济发展协同的影响路径:极化效应和扩散效应

高铁开通对经济发展协同能够产生极化效应和扩散效应。极化效应主要表现为高铁使经济资源从外围城市向中心城市集聚,并导致城市间差距拉大;扩散效应则是指高铁发展能够使中心城市辐射带动外围城市发展并缩小地区差距。

首先看极化效应。高铁开通对区域内经济发展水平较低的城市具有负向空间溢出效应,使其面临着更加严重的人才、技术、资金等资源的流失,经济增长环境不断恶化,陷入“流失-恶化-再流失”的恶性循环,同时在效益最大化的驱动下,这些生产要素会更便捷更快速地向具有人力资本、物质资本和先进技术等比较优势的中心城市流动,从而进一步提升中心城市的可达性和凝聚力,进入“集聚-优化-再集聚”的良性循环。因此,高铁开通使中心城市和边缘城市的经济增长产生“强者愈强,弱者愈弱”的“马太效应”,进一步拉大区域内部经济发展的两极差距,从而对城市间的经济协同发展产生逆向影响。

再看扩散效应。高铁开通一方面使各个城市交流的运输成本和时间成本得以降低,打破了原来在一些城市之间可能存在的市场分割和交易壁垒,扩大了各城市对外部环境的开放水平,使劳动力、信息、技术等生产要素在更大范围的区域内流动,使经济相对欠发达的外围城市更便捷地利用外部资源发展自身;另一方面,在促进资源流动的同时,高铁的开通也将各地分散的经济活动连成一个整体,增加了区域内不同城市间联系的广度与深度,交易成本的降低与市场规模的扩大会促进区域内专业分工深化,提高区域内部资源利用效率,优化资源配置,使外围经济相对欠发达的城市更好地获取中心区域的经济增长溢出,提升经济增长速度,缩小区域发展差距,从而对城市间的经济协同发展有正向影响。

最后是两种效应的交叉影响。高铁开通影响了区域内部的交流成本和知识溢出,进而影响着区域内空间发展的规模报酬。新经济地理学指出,经济活动的空间分布是循环累积的结果,当区域空间存在规模报酬递增时,会吸引经济活动在特定区域集聚以降低成本和提高收益,从而拉大区域内差距,即产生极化效应,而当这些区域经济活动集聚到一定规模后,随着集聚区域的生产要素价格上升,经济资源逐渐从极化区域流向其他区域,进而又出现扩散效应占主导的趋势。

综合以上3种情况,我们可以看出,高铁开通通过极化效应与扩散效应两种路径对区域内城市经济协同发展产生正反两个方向的影响,但哪种效应主导并不明确。在前文分析的基础上,本文提出假说1:高铁开通对城市间经济协同发展有影响但影响路径存在不确定性。

(二)城市规模对经济发展协同的影响路径

城市规模对经济发展协同的影响分为直接效应和间接效应。直接效应是指城市规模的变化直接影响城市间经济协同发展,间接效应是指城市规模变化通过高铁开通这一中介间接影响城市间经济协同发展。一方面,在直接效应方面,有两种相反的作用力:一是城市规模扩大将更广阔的区域纳入区域经济发展,有利于中心城市知识、信息溢出与生产要素在更大范围内流动,能够促进城市之间专业化分工,发展集聚经济;二是城市规模的不断扩大使同一区域内的交通成本和时间成本持续上升,降低中心地区和外围地区联系的紧密程度,从而使部分地区逐渐被边缘化。在此基础上,本文提出假设说2:城市规模对城市间经济协同发展有影响但方向不确定。

另一方面,城市规模对城市间经济协同发展存在间接影响,影响方向也存在不确定性。城市规模扩大有利于增强其区位优势,且为了获得一定的可达性,更有可能开通高铁,进而会产生高铁开通的极化效应和扩散效应,对经济发展协同产生正负两方面的影响。因此,本文提出假说3:城市规模对城市间经济协同发展的影响将通过高铁开通这一中介产生影响。

三、数据来源与变量选取

(一)数据来源

本文选取了京津冀地区北京市、天津市、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市共13个地市级及以上城市的面板数据。其中城市发展水平、城市规模、人口和产业结构等经济数据主要来源于中经网城市年度数据库和1995~2017年《中国城市统计年鉴》,高铁开通和停车站点相关数据来源于12306官网,城市地理距离通过谷歌卫星地图经纬度计算而得。

为保证城市数据完整和联系性,根据中经网数据库的数据可获取情况,本文选取1995~2017年为样本区间。

(二)变量选取

1.被解释变量

参照Bianchi et al.[20]的做法,采用两两城市间GDP增速的距离对城市间经济协同发展程度jjxt进行度量,具体形式如下

jjxtit=-|gdpzit-gdpzjt|

(1)

式中:gdpzit表示第i个城市在t年的GDP增长率,gdpzjt表示第j个城市在t年的GDP增长率,从式(1)中可得,数值越大,城市间的经济协同发展程度越高。

2.解释变量

模型1的核心解释变量为三大城市规模指标,在设置城市规模指标时,城市规模指标1(citys1)是首城与对城总人口之比,城市规模指标2(citys2)是两城GDP规模之比,城市规模指标3(citys3)是两城城区总面积之比。

模型2以高铁开通虚拟变量为核心解释变量,高铁开通虚拟变量(gtkt)通过该城市当年是否开通高铁衡量,根据1995~2017年间开通的高铁线路及沿线城市的开通时间对京津冀各城市赋值,若当年开通高铁记为1,未开通则记为0。又因为高铁开通的影响具有一定的滞后性,为避免过高或过低估计其效应,我们将在当年6月之前开通高铁的城市赋值为1,在当年6月之后开通高铁的城市则从下一年才开始赋值为1。

3.控制变量

为了消除城市之间非对称因素的影响,我们控制各城市的特征,选择是否同一高铁干线、是否同一铁路干线、产业结构、经济开放度、财政平衡、教育支出、人力资本、城市公共交通、人口密度等控制变量证实高铁开通的效应。其中,城市产业结构(indstr)为第二产业与第三产业增加值之比,经济开放度(fdip)为FDI与城市GDP之比,财政平衡(czph)为预算支出和预算收入的差值与GDP的比值,教育支出(jyp)为预算教育支出与GDP的比值,人力资本水平(rlzbp)为普通高校在校生人数与总人口数比值,中心城市是指北京、天津和石家庄3个城市,城市发展水平(fzsp)是指城市人均GDP是否高于全部城市人均GDP的中位数,城市公共交通(csgjp)是指城市公共汽(电)车客运总量与城市总人口之比,人口密度(pden)是指城市总人口与城区面积之比。

4.工具变量

考虑到经济发展协同程度越高或越低的城市之间越有可能开通高铁,即高铁开通与经济发展协同程度之间可能存在某种内生性关系,这会导致模型估计偏误,本文参考高翔等[21]数据,选取明朝驿路作为工具变量进行工具变量法(IV)进行估计。工具变量需满足与核心解释变量高度相关和具有外生性两个条件。因为明朝驿路和高铁建设均为连接重要城市,且所经之处较为平坦,所以我们认为所选工具变量具有相关性;又因为明朝驿路的修建以传达政情和军情为主要目的,与当地经济发展无关,所以我们认为它具有外生性。因为京津冀地区所有城市都存在明朝驿路,所以我们以各个城市之间的明朝驿路数量作为主要工具变量。各变量的含义及描述性统计如表2所示。

表2 各变量含义及描述性统计

四、计量模型设定

(一)城市规模模型(模型1)

本文首先构建城市规模对城市间经济协同发展影响的计量分析模型。先分析不同城市规模对京津冀各城市之间经济发展协同的影响,分别以人口、经济总量、土地面积为标准设置3个考察城市规模的变量citys1,citys2和citys3构建模型

jjxtit=β0+β1citys1it+β2citys2it+β3citys3it+β4Xit+εit

(2)

式中:jjxtit为因变量,代表城市i与对城在第t年经济发展协同程度;Xit为其他控制变量,包括产业结构、经济开放度、财政平衡、教育支出、人力资本、城市公共交通、人口密度等;εit为随机扰动项;β是重点考察的变量,它衡量城市规模对经济发展协同的影响,若有促进作用则系数显著为正,抑制作用则系数显著为负。

为了研究不同距离水平下城市规模对经济发展协同的影响,我们分别构建城市规模citys1,citys2,citys3与城市距离disn的交乘项jx1,jx2,jx3,且为降低主效应和交乘项之间的多重共线性,利用个体样本均值对城市规模指标进行了去中心化处理,分别得到去中心化后的城市规模指标citys11it,citys21it,citys31it,处理后,城市规模指标与交乘项之间的相关性有明显下降。

jjxtit=β0+β1citys11it+β2citys21it+β3citys31it+β4jx1it+β5jx2it+β6jx3it+β7Xit+εit

(3)

(二)高铁开通模型(模型2)

考察高铁开通对经济发展协同的影响时,由于京津冀各城市之间开通高铁的时间存在一定差异,因此本文设置gtkt为虚拟变量,两城市之间高铁未开通时gtkt=0,开通后则gtkt=1,于是构建以下模型进行分析

jjxtit=β0+β1gtktit+β2Xit+εit

(4)

为了考察不同规模城市开通高铁对城市经济发展协同的影响,在上述公式基础上引入城市规模citys1,citys2,citys3与高铁开通gtkt的交乘项jcx4,jcx5,jcx6及去中心化后的城市规模指标citys11it,citys21it,citys31it,得到

jjxtit=β0+β1gtktit+β2citys11it+β3citys21it+β3citys31it+β4jcx4it+β5jcx5it+β6jcx6it+β7Xiti+εit

(5)

五、实证结果分析

(一)城市规模对经济协同发展的影响

模型1以3个城市规模指标为核心解释变量。表3为城市规模影响经济协同发展的回归结果。由表3中结果可知,不同城市规模指标对城市间经济协同发展的影响不同,即影响路径存在差异,这一结论验证了本文之前提出的假说2。其中,城市规模指标1的系数显著为负,即城市间人口规模的差异对经济协同发展具有显著的负向影响作用,这一结论同Henderson[16]的研究结论一致,他认为城市人口规模差异促进了劳动力要素在城市间的流动,加速了中心城市的要素集聚与边缘城市的要素流出,进而拉大城市间经济发展的差距。城市规模指标2和3的系数显著为正,这反映出城市间的经济规模差异和土地规模差异对经济协同发展有正向影响。这与Duranton et al.[17]、刘丽萍等[18]研究结论相同,他们认为,城市规模差异有利于促进区域内城市经济呈现集聚发展,形成了中心城市集聚-外围城市联动的发展格局,中心城市由规模产生的集聚发展对外围城市发展产生了正向溢出效应,形成了良性经济协同发展路径。

再看模型2的估计结果。模型2在模型1的基础上添加了城市规模与城市间距离的交乘项,以考察地理距离在城市规模对经济协同发展影响机制中的作用。从估计结果看,城市规模和城市间地理距离两个主效应对经济协同发展的影响均与模型1中的影响不同,表明地理距离在城市规模影响经济协同机制中有明显的调节效应。再看交乘项系数估计结果,表3中交乘项jcx1的系数为负,表明城市人口规模差异对经济协同发展的影响和城市间距离对经济协同发展的影响存在互为削弱的关系。同时,人口规模主效应的系数估计结果显著为正,即城市人口规模差异对经济协同发展有正向影响;城市间距离主效应也有显著正向影响。由此可知,城市间人口集聚和相近对城市协同发展产生直接的正向溢出效应,但二者之间存在互为抑制的调节效应。本文将人口集聚的正向溢出效应称为经济协同发展的集聚效应,距离相近的正向溢出效应称为经济协同发展的邻近效应。换言之,邻近效应会削弱集聚效应。这意味着,两城市间的距离越近,集聚效应越小,即城市间距离越近,人口流动、集聚产生的城市间经济协同发展程度越小。反之,城市间人口越集聚,邻近效应越小,即人口越集聚,城市间因邻近产生的经济协同发展程度越小。模型2中,城市经济规模的差异即经济集聚对城市间经济协同发展的影响不显著,且与城市间距离的交乘项系数估计结果也不显著,即经济集聚对城市经济协同发展影响不显著,经济集聚对城市间的邻近效应也无显著影响。城市土地规模差异对经济协同发展有显著负向影响,且与城市间距离的交乘项估计系数显著为正。这表明,城市土地集聚对城市间经济协同发展有直接负向溢出效应,即城市土地面积差异越大,经济协同发展程度越小,本文将这一效应称为城市扩张效应(2)因为城市土地集聚只能通过政策实现土地范围扩张,即城市区域面积扩张。。同时,这种扩张效应与邻近效应存在互相促进的影响。这可理解为,邻近效应能够放大扩张效应,城市间距离越近,扩张效应越大,即土地集聚对经济协同发展的抑制程度越高。

表3 城市规模影响经济协同发展的回归结果

综合以上分析,城市间的地理距离在城市人口、土地规模差异对城市经济协同发展影响机制中有明显的调节作用,但对城市经济规模没有显著的调节作用。也就是说,人口向大城市流动形成的中心城市人口集聚能够产生正向溢出效应,形成城市间协同发展,距离中心城市越远,溢出效应越强;土地资源集聚形成的中心城市产生的是负向溢出效应,距离中心城市越近,溢出效应越弱。那么,人口流动、集聚有利于城市间经济协同发展,特别是距离中心城市较远的外围城市应当鼓励人口向中心城市流动、集聚以此共享发展红利,从而推动城市间的平衡发展。城市的土地规模扩张,不利于城市间的协同发展,特别是中心城市邻近的城市。近几年,部分省份通过行政区划调整实现中心城市土地规模增加,对省份内其他非中心城市发展的影响值得深思。

(二)高铁开通对经济协同发展的影响

表4为高铁开通模型的估计结果,主要考察高铁开通对城市经济协同发展的影响。表4中的模型1为基础模型,然后模型2至模型4依次在模型1的基础上加入城市规模变量,模型5加入了高铁开通与城市规模交乘项。高铁开通虚拟变量在模型1至模型4中的估计结果相对稳定,其对城市经济协同发展的影响显著为负,即高铁开通对城市间经济协同发展有负向影响,对城市经济发展有负向溢出效应。这一结论和石林等[5]研究结论不一致,与王雨飞等[6]、孙学涛等[22]通过构建空间计量模型所得出的负向空间溢出效应结论一致,均认为高铁开通主要在城市之间形成极化效应。高铁开通增强了城市间的生产要素流动,对城市发展能够产生积极作用,但中心与外围城市间的高铁开通,对城市间协调发展可能利弊皆有,对外围城市的发展可能是“双刃剑”。因此,为进一步考察高铁开通的影响作用,在前文城市规模分析基础上,本文将高铁开通虚拟变量与城市规模变量进行交乘,分析高铁开通、城市规模对经济协同发展的影响。

表4中的模型5是加入交乘效应的估计结果,主要为了考察高铁开通后城市规模差异影响经济协同发展机制的调整作用。为此,本文仅就模型5中的交乘项估计系数结果进行分析。从表4中可知,3个交乘项系数估计结果均显著,其中人口规模、经济规模与高铁开通的交乘项系数为负,土地规模与高铁开通的交乘项系数为正。由此可知,高铁开通使得城市人口规模差异对经济协同发展的影响力减弱,也使得城市经济规模差异的影响力减弱,且对人口规模作用机制的负向调节作用较大;但高铁开通使得城市土地规模差异对经济协同发展的影响力增强。这表明,高铁开通带来的人口流动、生产要素流动以及由此产生的人口集聚、经济集聚对城市间的经济协同发展会产生负的溢出效应;但高铁开通对土地集聚则有正向溢出效应。以上结论验证了本文之前所提出的假说1和假说3。

表4 高铁开通影响经济协同发展的回归结果

规模的差异会影响城市间经济协同发展,这是由城市之间的区位条件、发展禀赋等因素决定。高铁作为重要的现代化交通基础设施,其规划独立于单个城市的规模影响,外生性较强。因此,高铁开通被城市发展给予厚望,希望能够给城市发展注入新的动力,打破城市发展的“马太效应”。但从本文实证结果分析来看,高铁开通对城市的协调发展存在明显的“虹吸效应”,人口集聚、经济集聚并未产生协调增长的溢出效应。但值得关注的是,高铁开通对土地集聚的协调增长有溢出效应,即城市区域面积扩张能够将高铁开通调节效应产生正向影响。因此,近年来较热的城市合并、撤县设区等城市土地扩张现象或对城市发展产生重要影响,特别是高铁开通的影响(3)行政区划调整对经济协同发展影响的研究应值得关注。。

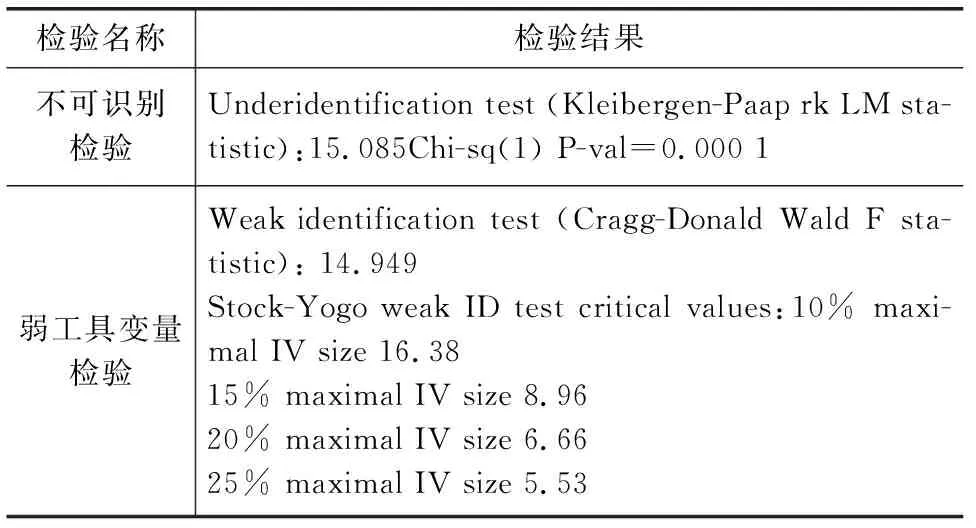

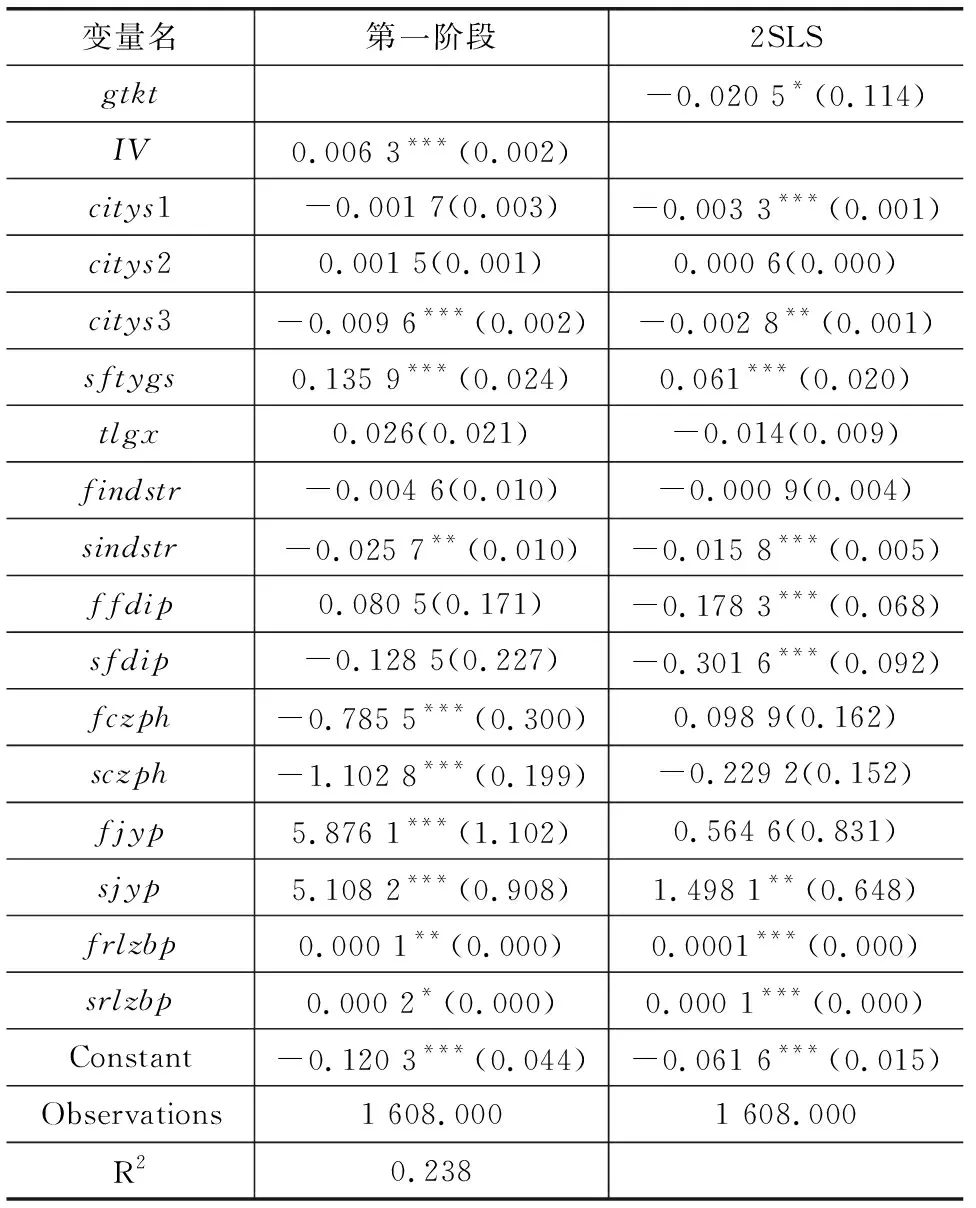

为了克服因高铁开通与经济发展协同存在联立因果关系而产生的内生性问题,我们利用工具变量法和两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计。由于明朝驿路为历史恒定数据,无法采用固定效应模型,所以我们此处使用随机效应模型进行估计,其余设定均与前文的一致。我们首先对工具变量进行了不可识别检验和弱工具变量检验,其结果见表5。

表5 工具变量有效性检验

从不可识别的检验来看,P值为0.000 1,拒绝原假设;从弱工具变量来看,F统计量值为14.949 0,在15%的水平下拒绝原假设,所以我们所选工具变量与内生变量相关,该工具变量是有效的。如表6所示,第一列为第一阶段回归结果,第二列为2SLS回归结果。从表6中我们可以看出,高铁开通的系数为 -0.020 5,工具变量法的估计结果与表4中的估计结果基本一致。

表6 2SLS估计结果

(三)稳健性检验

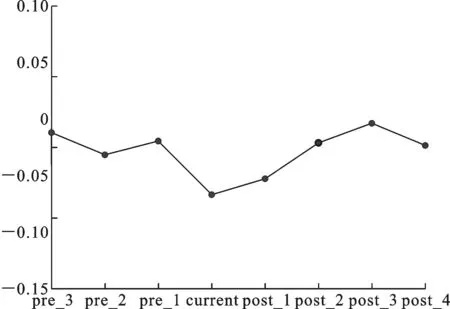

1.平行趋势检验

采用双重差分法必须满足处理组和实验组在政策前必须具有可比性,为此我们进行平行趋势检验。如图1所示,在高铁开通以前的年份,系数都接近于0,但是当高铁开通以后,立即对区域经济协调程度产生了负面影响,但是过了几年以后效果开始慢慢消失,说明适合做双重差分模型。

图1 平行趋势检验结果

2.双重差分模型估计结果

在研究高铁开通对经济发展协同的影响时,除多元回归外,我们还可以采用自然实验的方法来分析,即通过比较开通高铁之前和之后区域内城市之间经济发展协同程度的差异来判断其影响情况。考虑到高铁开通前后城市间经济发展协同还受其他诸多因素的影响,且不同城市之间开通高铁时间不一,所以在此我们选取多期双重差分法进行模型估计,模型设定及变量含义与高铁开通模型设定一致,估计结果见表7的多期双重差分结果一列。从模型估计结果看,高铁开通与城市规模的估计结果与前文估计结果基本一致。

我们进行安慰剂检验以进一步检验稳健性,本文将没有开通高铁的城市作为实验组,将其他城市作为控制组,并且假设实验组在1998年开通了高铁,以此进行了新的回归,回归结果见表7安慰剂检验一列。从结果来看,高铁开通和区域经济发展协同程度的相关系数不显著,说明改变了实验组以后,假设的开通高铁对于区域经济协调程度没有影响。因此可以说明本文的结果具有稳健性,回归结果较为可靠。

六、结语

城市间的经济协同发展影响着区域甚至全国经济发展的空间平衡,对中国宏观经济的可持续发展也有重要影响。城市之间无论是人口规模还是经济规模、亦或是土地面积规模都存在明显的差异,规模因素在城市间的经济协同发展中是否有影响?这是本文考察的第一个问题。高铁作为城市间重要的交通工具,通过生产要素的高速运转流动实现了城市间空间距离的改变,对城市间的经济协同发展有不可忽视的重要影响。同时,高铁开通在城市规模对经济协同发展的影响机制中是否有影响作用,是本文考察的第二个问题。

本文选取京津冀区域内13个地级及以上城市为研究对象,利用1995~2017年的城市面板数据为实证样本,通过构建城市规模、高铁开通两部分计量模型进行实证研究,并对模型可能的内生性问题进一步考察以及模型的稳健性进行检验。本文通过计量模型的实证分析发现,城市规模对城市间的经济协同发展有影响,人口规模、经济规模以及土地规模的不同集聚导致这一影响效应不同,城市间的地理距离对这一影响效应存在明显的调节作用;同时,高铁开通这一外生事件对城市间的经济协同发展也有影响,且高铁开通在城市规模对经济协同发展影响的路径中也存在显著的调节效应。

城市化是宏观经济发展的重要动力。目前,中国已经逐渐形成了如京津冀、成渝、长三角、粤港澳大湾区、中原地区等多个城市群的区域经济发展格局,构建以区域内中心城市引领外围城市协同联动发展的区域发展战略。那么,城市间的经济协同发展问题关系到区域内经济发展的平衡性和中心城市引领战略的有效性。同时,应注意到地理距离和城市间交通基础设施建设对区域内城市协同发展的调节影响效应。因此,城市群的发展应当关注中心城市对外围城市溢出效应的异质性,及时调整协同发展方略,以更好地实现区域经济的平衡发展,进而引领全国经济的平衡发展。