帕金森病中医药学位论文的研究热点与态势分析*

周红利,周 红,李南欣,杨 茂

1.成都医学院(成都 610500);2.成都医学院 临床医学院(成都 610500);3.成都医学院 图书馆(成都 610500)

帕金森病(Parkinson's disease,PD)是第二大老年神经退行性疾病[1],而在中国医药古籍中并未出现这一说法,但从症状上可归纳为颤振、震颤一类疾病。从西医上讲,PD的典型症状分为两大类:运动症状和非运动症状。运动症状包括静止性震颤、运动迟缓等[2],并伴随有非运动症状,包括感觉障碍如早期的嗅觉减退等和自主神经功能障碍如便秘等,在疾病晚期出现认知障碍甚至痴呆。由于PD病理机制比较复杂,病因迄今尚不明确,现有手段只能改善和控制病情而不能彻底治愈,这给家庭和社会带来了沉重负担。目前,虽然西药疗法仍处于治疗PD的核心地位,但是被公认为是“金药物”的美多巴因[3],在长时间服用后也会疗效减退且产生一定副作用。而我国中医药文化博大精深,在疫情期间中医药治疗呼吸道疾病的优势越来越明显,本文将中医药的研究关注到PD。近年来,在中医药方面对PD开展了一系列的研究和治疗,如通过研究中医病因机理、中药药理和针刺治疗等,从而减缓PD的发展进程和辅助西医治疗[4]。本文对有关PD的中医药学位论文研究内容进行统计分析,通过共词分析,反映中医药治疗PD的研究发展状况,以期为医药科研工作者提供研究思路与方向。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本文以中国知网(CNKI)中 1998 年1月1日至2020 年12月31日收录的期刊中文文献为研究对象。入选标准:1)PD的相关学位论文;2)学位论文中涉及中医、中药的研究。排除标准:为了保证研究质量,提高分析的精准度,综述、相关论著及报纸等文献不纳入本研究分析范畴。

1.2 方法

主题检索词按“PD”、“颤振”与“中医”、“中药”组合进行检索,在此基础上查重,筛选综述类、述评类文献及排除期刊学术论文类信息后,最终获得相关度较高学位论文311篇。以“download.txt”为文件名下载并保存为Refworks形式,然后将数据导入CiteSpace进行计量分析。

2 结果

2.1 学位论文数量和年代分布

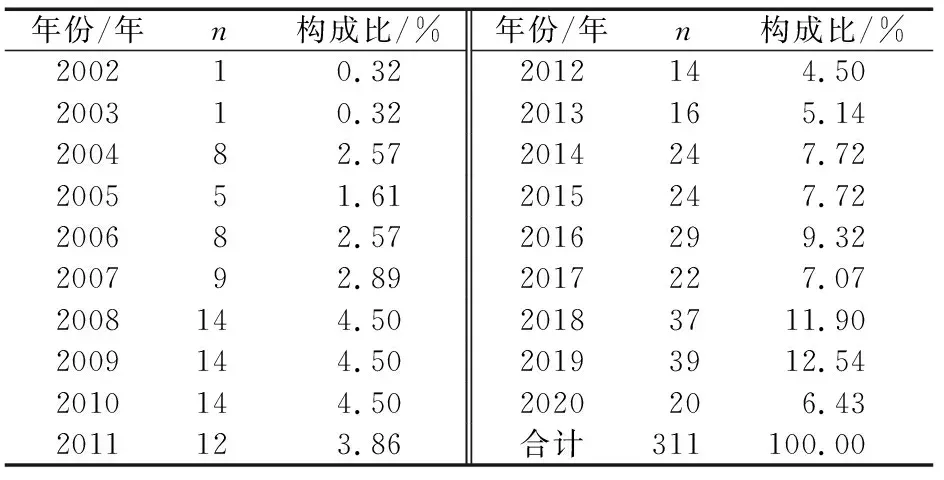

2002~2020 年有关PD中医药学位论文的发文量统计结果显示,2002、2003年最少,从2008年开始,学位论文发表数量超过10篇,到2014年学位论文发表数量达到或超过20篇,其中2019年硕士学位论文数量最多,共计39篇,占12.54%。PD中医药学位论文发文量总体趋势逐年增多,但也有一定波动,2020年发文数量有所回落,共20篇,占6.43%(表1)。

表1 学位论文数量和年代分布

2.2 高频关键词分析

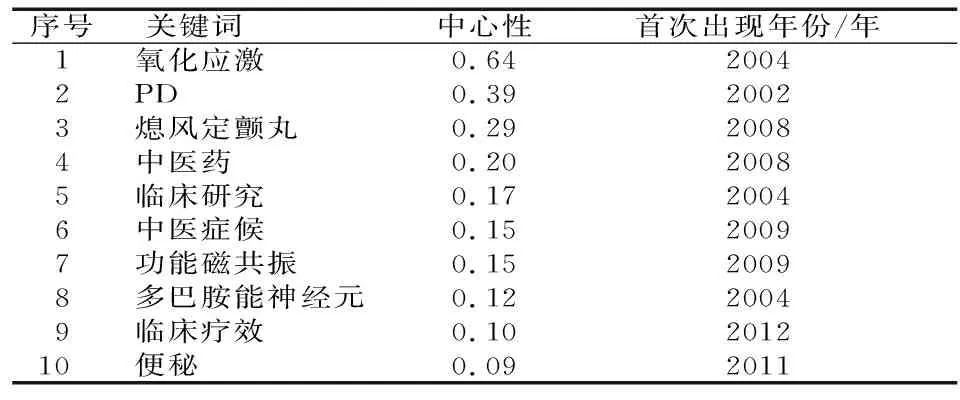

对出现频次≥9次的关键词进行统计分析,结果发现,出现频次从高到低依次为PD、临床研究、临床疗效、中医症候、中医药疗法、临床观察、氧化应激、中医药治疗、便秘和中医药;中心性排列前5位的是氧化应激、PD、熄风定颤丸、中医药、临床研究,其中PD中心性出现的年份较早为2002年,中医药中心性出现的年份较迟为2008年(表2~3)。

表2 高频关键词分析

表3 高中心关键词分析

2.3 学位论文授予单位分析

对近10年我国PD中医药硕士学位论文的来源单位进行统计,PD中医药学位论文来源单位主要有:广州中医药大学、北京中医药大学、山东中医药大学、南京中医药大学、广西中医药大学,其发文占比依次为16.07%(50/311)、14.47%(45/311)、7.72%(24/311)、7.40%(23/311)、5.14%(16/311)。由此可见,在国内各类医学院校中,广州中医药大学、北京中医药大学的PD中医药研究的科研水平明显居于前列。

3 讨论

PD病理改变的主要特征为黑质致密部多巴胺(DA)神经元选择性变性和缺失、小胶质细胞增生、神经元α-突触共核蛋白(α-Syn)沉积及出现路易小体(LB)等[2]。PD患者表现出静止性震颤、运动迟缓等临床特征,与中医的“颤振” 病相对应。中医认为,PD与肝、肾、脾等脏腑密切相关,其病位主要在脑和筋脉[5]。

本文通过对PD中医药学位论文中的高频关键词分析发现,除了PD、中医药关键词外,与中医药密切相关的高频关键词有中医证候、便秘,而中心性出现较高的有熄风定颤丸。该结果说明,关于PD的中医药研究主要集中于中西医结合进行临床研究,而与中医药相关的高频关键词不多,中医药方面研究还不足。从辩证的角度出发,中医认为PD主要存在4种类型。 1)风痰瘀阻型。PD的病位主要在肝、脾、肾,肝气郁结疏泄失常而导致气机不畅,化火生风,并兼有血瘀之症,最终导致肌肉颤动、僵直等症状。同时,脾无法发挥其运化水饮的生理作用,导致津液输布障碍而形成水湿痰饮等病理产物,四肢无法得到津液的濡养而怠倦无力或麻痹,由此引起风、痰病邪瘀阻体内。陈军等[6]对98例风痰瘀阻PD患者随机分为两组,分别进行西医和中西医结合治疗,发现患者在常规西医治疗基础上加服停颤颗粒,其治疗效果更好,并对风痰瘀阻PD相关的病因病性进行了分析,该结果表明在PD西药治疗时可辅以中药。2)肝肾阴虚型。肝肾阴虚是病理基础,而肝风内动是形成风、火、痰、瘀疾病之标的本源,风从内生,风由肝起,因此干木失和,应根据风动之由,采取平息之法,所以中医治疗主要是滋补肝肾、平衡阴阳,才能息风止颤、平复异动肝阳[7]。中医认为,肝为阴中之少阳,主疏泄而藏血,调和血气;肝藏魂,肝主意识和思维活动。魂乃神之变,属神志活动的范畴,如肝血不足,则会出现失眠多梦,梦魇梦呓的病症;同时,肾为阴中之太阴,肾主藏精,为脏腑之本。从五行角度出发,肝属木,肾属水,肝肾阴虚将导致心主血脉和主神明的生理功能下降,从而导致血脉瘀堵,心气不足,对外界的反应迟钝。3)痰浊上蒙型。从五行角度出发,肝木和肾水阴虚易导致脾土亏虚。脾气宜升,但若脾气虚弱而升清无力,导致浊气不能下降则上蒙心神,从而使其呆钝、头晕目眩等,同时脾在中焦,是水液运化调节的枢纽,当脾的运化功能下降,津液无法滋养脏腑四肢百骸,则会产生水湿痰饮等病邪上蒙心神,导致气血亏虚,正气不足,滋生百病。如关仁杰等[8]对PD治疗的经验中总结出,PD证为虚实夹杂,该病导致脏腑虚亏,从而内生为患,长期拖延导致病入膏肓,形成恶性循环。4)湿热下注型。PD的主要致病因素在于风、火、痰、瘀,同时与肝、脾、肾等脏腑的病变相关,肝脾虚弱,运化功能失调,内生湿热而阻滞气机,导致出现湿邪与热邪下注,不利气机,产生浊物,出现头面部污垢等情况。马琳等[9]从湿热毒邪探求PD证,通过对现代医学的研究,分析PD患者在临床中的特有表现,表明了“四土汤”对治疗PD的独特效果。对于PD,中医则多从风、火、痰、瘀疾病之标出发,采取“辨证论治”的方法,用滋补肝肾,活血化瘀的方法,进而达到阴阳平衡,调和五行,使心神安定[10-14]。

本文还对PD中医药学位论文的整体研究情况及研究机构方面进行了计量分析。1)对学位论文数量和年代分布分析得知,随着时间的推进,PD的中医药研究日益受到重视,在2019年到达一个顶峰值,随后出现下降趋势,这说明在PD研究方面,中医药处于弱势地位,与西医仍有较大差距,需要进一步加强对PD等神经系统病例的研究。2)通过对学位论文的授予单位分析,我国PD中医药在各类医学院校间的科研水平差异较大,主要集中于中医药大学,大部分医学院校对此研究较少,这说明中医药在PD等神经系统病例中的影响力较低,且相关学者关注度不高,发展还不成熟,如何提高学者对中医药的研究热情值得深思。本研究不足在于检索主题词有一定局限,如能增加“颤证”和“震颤”主题词检索,数据可能更加丰富。

综上所述,本文通过年度发文趋势、高频关键词、研究机构等方面对PD中医药学位论文的研究态势进行了文献计量分析,发现中医药在PD研究中处于弱势,但研究热度逐步上升,并且主要是中西医结合的方式进行研究,相关硕士论文研究单位对PD中医药的研究度较低。中医证候是中医药治疗PD的关键点,也是研究热点。随着中医药的不断发展和中西医结合治疗方法的日益完善,相信今后有更多的医学院校或中医药研究所致力于中医药对PD等神经系统疾病的研究,为PD的治疗提供更多的中医药研究思路,全面提升PD治疗效果。