论清刻本版画《织锦回文图》的图像表达与生成

南开大学文学院 | 李琰

前秦苻坚时期窦滔妻苏蕙(苏若兰)织锦寄夫故事自最早东晋王隐《晋书》的记载一直到现代戏改编,历经了漫长的流传过程,辗转于多种媒介体裁之间。该故事在文本、舞台演出领域传播之余,还作为一种绘画题材广泛进入图像领域。苏蕙“织锦回文”故事的图像化历程始于唐代并一直延续到近现代,所涉媒材丰富多样,例如墓室壁画、卷轴画、单幅“织锦图”、木刻版画、瓷器、人物雕塑等。本文所要讨论的《织锦回文图》系列版画由清人朱象贤摹绘,共有九幅,包括一幅苏若兰小像与八幅连环故事画,每幅图像后均附有朱象贤题诗一首。迥异于小说戏曲的文本载体、充满矛盾性的创作动机、与《璇玑图叙》的互文关系、创造性的艺术表现方式使得《织锦回文图》版画成为中国古代版画史中一个值得深度挖掘的个案。同时,《织锦回文图》版画在“织锦回文”图像史中也是一个独特的存在,它开创了“织锦回文”图像表现的新形式。可惜学界对此甚少关注,研究状况几为空白。

一 、文本载体与创作动机

由清人朱象贤纂集的十五卷本《回文类聚》是《织锦回文图》版画的文本载体,该书在清康熙至嘉庆年间历经多次重刊,在版本上主要有鹤松堂、麟玉堂、裕文堂与洞庭杨氏藏版四种,这些藏版板式几乎相同,应为同一刻板之复刊本。十五卷本《回文类聚》共分原编、另编、续编①三部分,收录了有关“回文”的各类文献。十五卷本《回文类聚》是在南宋桑世昌四卷本《回文类聚》以及明人张之象增订本的基础之上增续而成。增续后的《回文类聚》将原桑世昌《回文类聚》中李公麟的“读例说”“设色说”从诸家诗词中剥离出来,同《回文续编序》、《织锦回文图序》、“李伯时本设色”“至道宫中本设色”《璇玑图》②、苏若兰小像、《织锦回文图》故事版画、《织锦回文传叙互异说》一道整合为“另编”,冠于续编之首。

朱象贤的《织锦回文图序》是考察其摹集图像动机的重要文献。摹绘《织锦回文图》并非一件毫无心理压力的事情,毕竟文人的“重书轻图”观念由来已久。作为博雅君子,朱象贤首先要面对的是“图”这一媒介所携带的卑微价值感。为了抬高《织锦回文图》版画的价值,“序”中朱氏首先就“重书轻图”观念进行了一番辩驳:

书以纪事,图以存形。《左传》云:“夏之方有德也,远方图物,贡金九枚,铸鼎象物,百物而为之备。”是即存形之一证。故古人有书即有图,《史记》沛公至咸阳,萧何先入,收秦律令图书,具知天下阸塞,户口多少强弱处。由此观之,二者不可偏废。后世备书而略于图,遂使古物形式茫然,稽考鲜据,岂古人之意哉。[1]

朱象贤以《左传》《史记》为例,肯定了“图”的社会实用价值与文献价值,指出“图”与文字一样重要,不可偏废,这就为《织锦回文图》的摹绘做了价值铺垫。

随之,朱象贤简述了苏蕙故事的图像化历程,认为有唐以来画家对苏蕙故事的图像描绘虽多,但仅有零星的文献记载,不见实物,对此朱氏不由感叹:“呜呼!前人惨淡经营之笔,落于庸碌之手,视非阿堵中物之可爱,而一任沦没者不知凡几,岂不可慨乎?”[1]因感慨绘事之不传,故留心访求,终得“窦苏画册八幅”,旋即寄之枣梨。对于刊刻《织锦回文图》的目的,其云:“非徒饰简帙之美观,聊以存古意于后世,而不致湮没云尔。”[1]可见,朱象贤不仅赋予《织锦回文图》颇具装饰性的美学价值,还赋予其“存古意于后世”的文献价值。

除了《织锦回文图序》,从朱象贤本人入手也有利于考察其摹绘《织锦回文图》的动机。根据朱珖《回文类聚》“后跋”的记述可知,朱象贤“幼聪颖,好奇文,探索幽隐”,其在《回文类聚序》中亦极力推崇陶靖节“奇文共欣赏”之语。朱象贤着手增续《回文类聚》(包括对苏蕙小像与《织锦回文图》的摹绘)很大程度上是受“好奇文”的癖好驱使,除了增续《回文类聚》之外,朱象贤还作有“类聚”体专著《印典》八卷,将涉及印章的知识搜罗其中。值得注意的是,朱象贤虽然嗜好奇文乃至奇器,但总以史学家的严谨态度来对待,例如与其在《织锦回文图序》中强调“图”的“存古意”价值一样,朱氏在论及印章时也着意赋予它们考古文献价值:“古印良可重矣,可以考前朝之官制,窥古字之精微,岂如珍奇玩好而涉丧志之讥哉!”[2]正因有着更高的价值追求,朱象贤针对他人对“类聚”体总集的诟病也不以为然:“若夫妩媚纤巧,古无是体,或非大家所尚,予则不睱及也。”[2]总体来说,朱象贤对诸如《回文类聚》等“妩媚纤巧”体裁的创作心理较为矛盾:一方面受好奇尚异的癖好所驱,极力鼓吹并亲身参与,另一方面又竭力将作品向史学文献领域靠拢,通过抬高它们的历史价值以消解文体自身所带来的舆论压力。从结果上看,有了传统文人的参与,《回文类聚》乃至《织锦回文图》的确能够跳脱“丧志之讥”,一跃成为供骚人墨客案头清赏与考究的雅致读物。

二、 “笑看凡花独有春”——朱象贤对苏蕙小像的精神重塑

《织锦回文图》以苏蕙小像冠首,此像因《回文类聚》版本的不同又出现两种类型的绣像模式:执锦图与读锦图。例如鹤松堂版绘制的苏蕙右手持“锦”置于左臂之上,身形微侧,体态袅娜,目光移开手执之锦,作垂目凝思状,是为“执锦图”;麟玉堂版、洞庭杨氏藏版绘制的苏蕙小像被置于圆形框架之中,人像只展露三分之二,画中苏蕙身体右倾,左手持锦作聚神阅读状,是为“读锦图”。朱象贤在《织锦回文图序》中曾叙及苏蕙小像:“南陵射堂先生金古良词伯而擅绘事者也,著《无双谱》,中列苏氏之像最精,晋室裳衣更有考据,迥出寻常,乃传世之笔,似不可以轻置……因摹缩本与射堂写像次于五彩璇玑之后,共为一卷。”[1]据此可知,《织锦回文图》中的苏蕙小像就是临摹自金古良的《无双谱》。

《无双谱》中的苏蕙小像是“执锦图”(图1)绣像模式③,人物作执锦凝思状,服上衫下裙,衣作加领,领下有纽扣,裙裾收敛,整体来看应为明代服饰风格而非朱象贤所言广衣博带、裙裾飘扬地“晋室裳衣”。在小像的临摹上,朱象贤基本照搬了《无双谱》,只不过在苏蕙发式、眉眼等方面做了改动,导致人物整体的精神风貌有了较大变化(图2):

图2 朱象贤 鹤松堂版 织锦回文图苏蕙小像

其一是将原《无双谱》苏蕙绣像的“堕马髻”发式更改为三个高发髻。徐士俊曾如此形容堕马髻:“盘盘狄髻,堕马风流。不及珠娘,轻身坠楼。”[3]在文人眼中,堕马髻的确能彰显女性的风流姿态,还给人一种慵懒、不收拾的纤弱之感,《宣和画谱》甚至将堕马髻目为“妖态”[4],朱氏将其改为高髻使得人物体态变得颀长,人物气质变得典雅端庄。

其二是眉目的变化,原《无双谱》绘制的苏蕙是标准的“八字眉”,双眉如结,颦蹙不解,眼形细长如线,神情忧伤,而朱氏临摹的苏蕙则为细长舒扬的“远山眉”,眼形饱满,眼神专注,面目清秀朗润。经朱象贤重塑的苏蕙形象一改《无双谱》中的“怨妇”气质,饱含着浓厚的书卷气,泠泠然有林下之风。

两幅苏蕙小像后各附有金古良与朱象贤的人物题诗一首,题诗本身具备人物臧否功能,同时隐含着作家自身的精神诉求。对比金、朱二人的题诗,可以发现两人对苏蕙的理解迥异,这种差异也反映在了对苏蕙小像的绘制上。

金古良题《璇玑图》诗云:“五彩相宣广八寸,织得回文寄妾恨。文中能织君心回,襄江愁杀赵阳台。”显然是将苏蕙以思妇、怨妇的形象加以理解与接受的,女性虽有织锦之才,却依然被禁锢于传统婚姻家庭这一方小天地,怨恨变心的丈夫又极力将其挽回,金氏所绘苏蕙正是一副凄恻、愁怨的面容。要想深入理解金古良的画外之意,还要从其本人的人生遭际入手。金古良的同窗好友陶式在《无双谱序》中曾以“不平则鸣”说评价其人其书:“自古至今,善鸣者莫过于诗,莫过于寓之诗而论史,而南陵不尽然。南陵负才沦弃,泣玉而继之以血,人穷而诗益工……《无双谱》右图左诗,十七史之人,音容若睹,盖取千百年之不平而鸣之者也。”[5]考虑到金古良所处的明末清初时代背景、“负才沦弃”的生平以及选绘了诸多人生遭遇困厄之辈(如秦博士伏生、项羽、苏武、司马迁、文天祥、岳飞),“不平则鸣”说是可以成立的。正因如此,便可将金古良绘制的带有闺怨之气的苏蕙纳入“香草美人”传统,理解为寄托画家精神苦闷的图绘意象。

相较而言,朱象贤所题《苏若兰》七言诗却包蕴着一股超拔的精神之力,丝毫不见闺阁忸怩之态:“天谪天孙堕尘地,武功毓秀称兰蕙。窈窕原非妖媚俦,狂夫那识仙姿慧。携去阳台弃勿论,彩丝织得锦文新。悬珠旋转时无定,笑看凡花独有春。”朱象贤将苏蕙视为织女下凡,斥宠姬赵阳台与窦滔为“妖媚”“狂父”,认为两者与有着“仙姿慧”的苏蕙判若云泥。此外,朱氏还赋予苏蕙以才情超脱世俗婚姻与庸常生活的洒脱与自信:“携去阳台弃勿论”“笑看凡花独有春”。可以说,朱象贤是将苏蕙以绝代才女的形象加以理解与接受的,其在《回文类聚序》中就曾感叹:“何物女郎,以锦心织成锦字,令千古骚流不能卒读。天才耶?仙才耶?”[1]专注于赞赏苏蕙之才华也与朱象贤对自我的认知密切相关,朱象贤嗜奇尚异,颇以才华自居,自称系北宋朱长文裔孙,其与沈秋华、尤青霞均为莫逆之交,扬风扢雅,尤青霞目之为“词檀之韵士,吾党之畏友”。所以,朱象贤是将才女苏蕙看作是自我的一种投射了。此外,朱象贤的仕途也较为平顺,历任滇黔,所至有政声,是故其所绘制的苏蕙形象方能褪去软弱无力的脂粉气而染有文人韵士的卓然挺秀。

三、《织锦回文图》对《璇玑图叙》的图像再现

《织锦回文图》的主体由八幅木刻插图并八首“玉山仙史”(即朱象贤)题诗组成。朱象贤曾在《织锦回文图序》中叙及此图:

李伯时用色分章跋内云,屯田陈侯所观唐真本图,凡六幅,自若兰著思、练丝、织锦、遣使,及车马相迎、合乐对饮、窦滔列骑拥旌旄、盛礼迎苏之语,言虽共见,而画无传。……今余留心访求,得窦苏画册八幅,犹是周吉贤临李凑之笔格,稿与伯时所云大同而略异,详其意旨,俱以武后叙文之记述规画而成,情景宛然,非凡庸笔墨所能及,因摹缩本与射堂写像次于五彩璇玑之后……[1]

据此可知:其一,《织锦回文图》的八幅窦苏插图并非朱象贤首创,而是摹自访求而得的窦苏画册。其二,该画册并未在坊间广泛传播,很可能只在文人小圈子中流传。其三,该画册用笔精致,“非凡庸笔墨所能及”,颇为迎合的文人审美趣味。此外,朱氏还提及李公麟所叙屯田陈侯过目的六幅“唐真本图”,认为其与自己访求而得的八幅窦苏画册“大同而略异”,且都是根据“武后叙文”即《璇玑图叙》规画而成。是故,《织锦回文图》与《璇玑图叙》形成了较为密切的“语—图”互文关系。

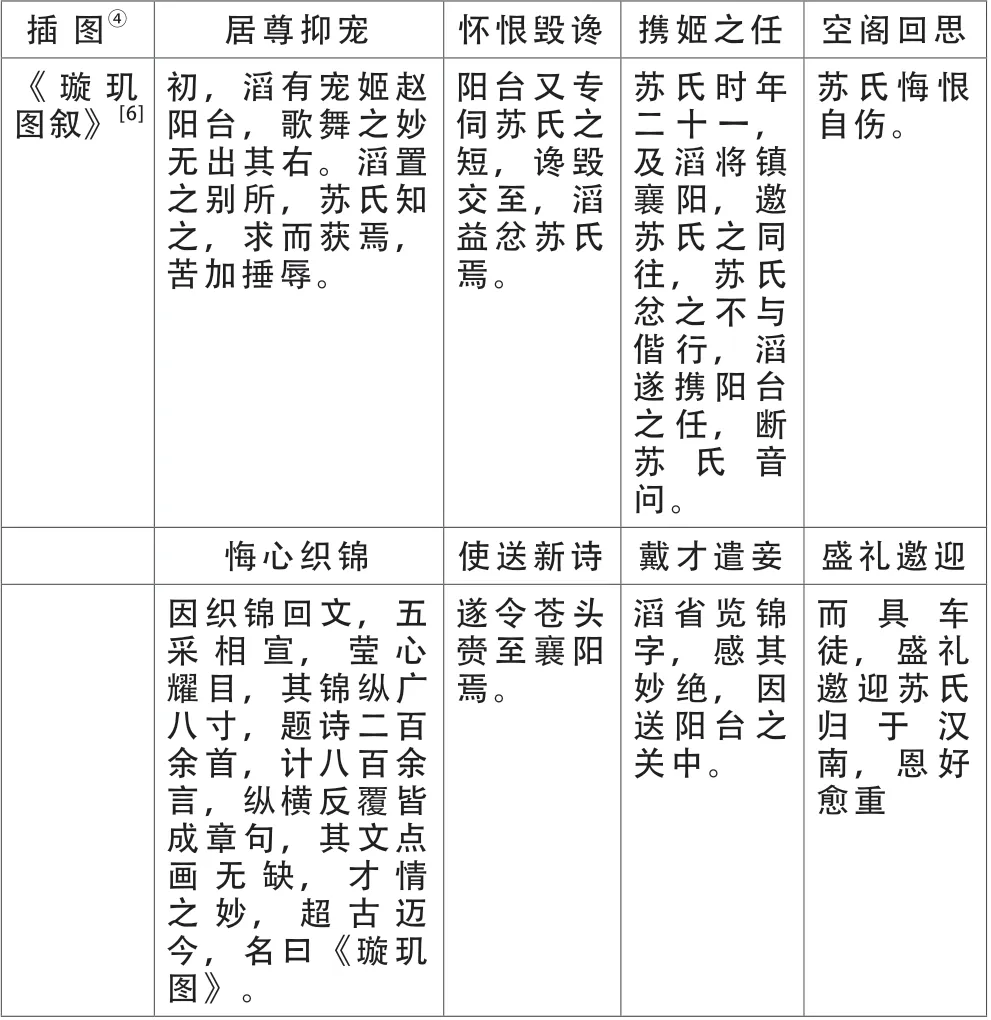

《织锦回文图》版画在整体形式上是以八幅朱象贤题诗为间隔的连式单页大幅插图,除去朱象贤后加的题诗,单就画册而言很像鲁迅所说的“连环图画”,鲁迅认为当书籍插画的幅数极多的时候“即能只靠图像,悟到文字的内容,和文字一分开,也就成了独立的连环图画”[6]。比照《织锦回文图》版画与《璇玑图叙》文字可以发现,八幅版画在表现内容上几乎全部覆盖《璇玑图叙》的文字叙述(表1)。《璇玑图叙》全文不到六百字,涉及故事内容的文字约有五百字,比起一般章回小说每回配两幅插图的比例,用八幅插图呈现一个五百字体量的故事还是较为“奢侈”的,这也使得《织锦回文图》的图像叙事更加连贯和浑整。《璇玑图叙》本身是一篇传奇文,叙事明快,语辞简练,少有环境烘托、人物描绘、人物互动对话等叙事元素,《织锦回文图》则将此单线条的文字叙述“转译”成一幅幅人物、事件、景物相生共存的动态图像,读者可通过图像所展示的叙事元素加之自身的联想、想象体验到一个完整的时空场景(表1)。

表1

总结来看,《织锦回文图》的图像再现在承袭既有的明清木刻版画插图表现“程式”基础之上,具备以下几个鲜明特征:

1.多层次的空间营造。这里的空间既包括人居与自然在内的物理空间也包括情感空间。作为物理空间的建筑元素在《璇玑图叙》的文字叙述中仅仅是暗含着的,但在版画中却被赋予了关键的结构性意义,对整幅画面的构图起到了控制作用。版画主要营造了外宅、窦宅、窦滔在襄阳的府邸三处建筑,建筑环境烘托并呼应着故事情节。“居尊抑宠”(图3-1)与“怀恨毁谗”(图3-2)绘制的是窦滔私蓄宠姬的外宅,外宅的居室环境简约、自然环境幽谧,为发生在此的“捶辱”“谗毁”事件涂抹上了一层私密的色彩;“空阁回思”(图3-4)“悔心织锦”(图3-5)“使送新诗”(图3-6)绘制的是苏蕙所居的窦宅,与外宅相比,窦宅则重楼复屋,单从建筑外观上便令主母与小妾主次分明、尊卑立判。而就在这重楼复屋间,独守空阁的苏蕙无论是“回思”“织锦”还是“寄锦”都愈显落寞与无奈;“戴才遣妾”(图3-7)绘制的是窦滔在襄阳的府邸,该建筑一副官家气派,不仅是窦滔官位权力的象征,更突显窦滔驱遣小妾行为的正当性。

图3-1

图3-2

图3-3

图3-4

图3-5

图3-6

图3-7

此外,绘图者深受明清时期园林文化的浸染(或承袭自渐成“程式”的插图绘制技巧),对人居空间的室外环境进行了园林化的经营,草木湖石摆设精巧,颇具文人雅士的审美趣味,同时又对故事情节起到了烘托的作用,例如“居尊抑宠”图所绘私宅的室外环境封闭、幽静,饰有树木、湖石、圆凳、盆景,私秘的空间与主母的妒行之间产生强烈张力。“怀恨毁谗”所绘室外的园林清雅幽静,饰有草木湖石并两只仙鹤,幽谧的环境更加烘托出赵阳台伺机毁谗行为的隐秘与不可告人。作为物理空间的自然环境在《璇玑图叙》的文字叙述中也是暗含着的,版画依然对其进行了精心的绘制,例如“携姬之任”(图3-3)图所绘乃窦滔携阳台赴任途中的自然空间,重峦叠嶂,路曲山幽,令人感到路途之遥远,也暗喻着窦滔与苏蕙结怨后的重重心事及其对初始上任之地的陌生。“盛礼邀迎”(图3-8)所绘乃窦滔邀迎苏蕙同居襄阳途中的自然空间,与“携姬之任”相较则画面开阔、林木葱郁,使得同为穿盔甲、高列骑形象的窦滔有了一丝轻快的节奏。除物理空间外,版画还将人物内心幽微的情感世界借由图绘意象加以建构和呈现,例如表达苏蕙与丈夫因宠姬结怨后“悔恨自伤”心理的“空阁回思”:入夜已深,明烛久燃,苏蕙身着薄衣,独坐高楼,唯有窗外的明月青松为伴,身后的绣被舒展,似在暗示女主人辗转难眠以至于起身下床的焦虑。室外云缠雾绕,象征着苏蕙绵延无尽的思绪,更将此夜烘托得无比静谧。该图颇有“明月照高楼,流光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀”(曹植《七哀诗》)的意境,绘者通过明月、蜡烛、云雾、绣被、青松等意象将苏蕙难以言说的情感世界塑造得若隐若现、诗意盎然。

图3-8

2.多面性的人物塑造。《璇玑图叙》对三位主人公(苏蕙、窦滔、赵阳台)几乎没有衣饰、神情、姿态等外在的描述,版画则对处在不同故事场景中的人物进行了格外细致的塑造,人物的衣饰、神情、姿态均与其身份及所处地位相互契合。

《璇玑图叙》所塑造的苏蕙形象集妒妇、思妇、才女于一身,《织锦回文图》版画可谓“忠实”地再现了苏蕙的这三重面孔。“居尊抑宠”呈现的是妒妇苏蕙,为凸显苏蕙作为主母的地位和权威,版画将其安置在视觉中心的位置,苏蕙呈坐姿、穿戴华美、面有愠色、伸右手指向小妾赵阳台,似正以言语呵辱赵氏,赵氏身边站有一位手执青藜的侍女,正在苏蕙的授意下击打赵阳台,苏蕙之妒性也因此全然显露。“空阁回思”呈现的是思妇苏蕙,苏蕙一改威严的主母形象,身着单衣、神情忧郁、体态慵懒,加之室内外环境的烘托渲染,俨然一幅月下思妇图。“悔心织锦”与“使送新诗”呈现的则是才女苏蕙,对苏蕙之才的表现主要通过意象隐喻的方式,例如“悔心织锦”“还原”了苏蕙织锦的场景,苏蕙身着布衣、戴头巾正在挽花机前劳作(此类“女织”图像常见于较早且成系统的“耕织图”,例如南宋楼璹于南宋绍兴年间所作的《耕织图》,绘图者或许得益于早期纺织图像所提供的视觉经验),结合文字叙事就可以知道苏蕙所织的就是五采相宣、莹心耀目、超古迈今的《璇玑图》。图像借挽花机以及女性劳作的意象隐喻苏蕙的织锦之才,长廊上还有一位侍女正手托茶盘茶具向苏蕙走来,侍女的存在也在提醒观看者此位劳作的女子并不是一位普通农妇。“使送新诗”所绘几案上置有笔墨等用具,苏蕙坐于案前,正将《璇玑图》递给身边站立的侍女,诗意文雅的空间氛围也令苏蕙之才得以彰显。《璇玑图叙》对窦滔的描述是:“风神伟秀,该通经史,允文允武,时论高之。”版画对窦滔形象的描绘亦主要体现窦滔文武兼备的特点,例如“怀恨毁谗”中身处私宅的窦滔身着常服、正襟危坐,身后的素屏与面前的园林均暗喻着窦滔的文人气质,而“携姬之任”与“盛礼邀迎”中的窦滔则一副武将装束,高列骑、拥旌旄,与其安南将军的身份十分贴合。

《璇玑图叙》塑造的赵阳台形象也有多重面孔,既有被苏蕙“苦加捶辱”时的软弱,又有伺机毁谗苏蕙时的精明;既有偕同窦滔一起赴任时的得意,又有被窦滔驱遣出门时的失意。版画根据不同的情境也对赵阳台进行了极具丰富性的刻画:“居尊抑宠”中的赵阳台在主母苏蕙的威势下呈跪姿、穿戴简单、神情忧惧、举手作掩泣状,卑微软弱的妾妇形象跃然纸上。“怀恨毁谗”中面对窦滔时的赵阳台则一副精明之相,其穿戴整齐、衣饰华丽、体态微屈、左手举袂作掩泣状,其正向窦滔进苏蕙之谗言,并试图用柔弱的姿态博得窦滔的同情。“携姬之任”用一辆由侍从护送的车轿暗示赵阳台的存在,封闭的车轿里仿佛藏着赵阳台毁谗得逞的得意心情。“戴才遣妾”中的赵阳台在窦滔的驱逐令下正万般无奈地走下通往府邸正门的长阶,赵氏虽身着华衣但神情落寞,体态娇弱、举袂掩泣,身边的侍女侧头望向她仿佛正以好言劝慰。四幅插图通过对人物衣饰、神情与体态的细致刻画,将处在四种不同境遇中的阳台形象一一绘出,可谓形神兼备,栩栩如生,体现出绘者摹情状物的高超能力。

实际上,《织锦回文图》版画对《璇玑图叙》文字进行了双重的虚化,一重对语言之可名之物做了细致的呈现,另一重则在语言之不可名处为情感世界重新命名。[11]文字的空白无论是情节铺排还是人物的心理动态,版画创作者均试图利用图像元素的隐喻性予以填充,可谓情景交融、虚实相生。《织锦回文图》版画通过多层次的空间营造与多面性的人物塑造将文本细节具象成为可知可感的图像系统,同时,绘者又将自己对文本的理解与阅读体验“植入”图像中,最终实现了图像对文本叙事的干预。

四、《织锦回文图》首次将“妒妇”苏蕙形诸绘事

有唐以来“因织锦故事而追写其端委者颇多”,敷演“织锦回文”故事的小说戏曲有之,图绘“织锦回文”故事的亦有之。单就图像而言,无论是文献记载还是图像实物,都没有像《织锦回文图》般如此完整地呈现《璇玑图叙》故事。若将《织锦回文图》纳入“织锦回文”图像史中加以考察就会发现其在图像再现方式上的独特之处。最值得注意的一点是:《织锦回文图》首次将“妒妇”苏蕙形诸绘事。

受唐代笔记小说意趣的浸染,《璇玑图叙》中塑造的苏蕙形象有着“妒妇”的一面,在其得知窦滔私蓄宠姬后,“求而获焉,苦加捶辱”,通过施加暴力以捍卫自己的家庭地位。在既往“织锦回文”故事的图像化历程中,无论是文献记载还是图像实物,均没有对苏蕙凌虐阳台这一场景进行过描绘,例如《回文类聚》所载宋人所见“唐真本图”就直接从窦滔携阳台赴任后“若兰著思、练丝、织锦”场景绘起;与“唐真本图”一脉相承的明清诸版本“织锦回文”卷轴画也未见苏蕙施威、阳台谗间等故事元素而从“织锦”场景开始绘制;1993年发掘于内蒙古赤峰宝山辽壁画墓二号墓的南壁“寄锦图”是目前所见最早的苏蕙题材画作,同样未表现“颇伤嫉妒”的苏蕙形象。究其原因主要有:

1.早期“织锦回文”故事图像的绘制尚未受到《璇玑图叙》故事面貌的影响。经笔者考证,《璇玑图叙》实为后人伪托武则天而作,伪作时间晚于中唐甚至迟至宋初。[12]是故,初唐所绘“织锦回文”故事画不会出现妒妇苏蕙以及宠姬的形象,例如《宣和画谱》载录的张萱《织锦回文图》(3件,已佚)、周昉《织锦回文图》(一件,已佚)。宝山辽壁画墓二号墓南壁的“寄锦图”很可能是以初唐张萱或周昉的《织锦回文图》为摹本绘制的,故亦未出现妒妇苏蕙与宠姬的形象。宋代以后,随着《璇玑图叙》在文人阶层的广泛传播,窦滔宠姬“赵阳台”的形象开始向画面渗透,例如纽约大都会艺术博物馆所藏明代仇英风格的佚名《苏蕙璇玑图卷》局部“读锦图”⑤。但《璇玑图叙》里苏蕙施威、阳台谗间的故事元素依然被排斥在画面之外。

2.“妒妇”身上所凝结的道德教化因子使其难以出现在具备赏鉴性艺术功能的手卷里。在中国古代传统的绘画观念中,图像的道德教化功能一度占据重要位置,例如东汉王延寿在《鲁灵光殿赋》中有言:“图画天地,品类群生。……下及三后,淫妃乱主。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙。恶以诫世,善以示后。”[13]又如张彦远在《历代名画记》中明言图画的功用是“成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”[14]1。张彦远又引曹植之言:“观画者,见三皇五帝,莫不仰戴;见三季异主,莫不悲惋;见篡臣贼嗣,莫不切齿;见高节妙士,莫不忘食;见忠臣死难,莫不抗节;见放臣逐子,莫不叹息;见淫夫妒妇,莫不侧目;见令妃顺后,莫不嘉贵。是知存乎鉴戒者,图画也。”[14]3由此可见,在传统人物画领域,妒妇形象是用来“诫世”的,使观画者见之“莫不侧目”,以达到道德教化的目的。随着时代与绘画观念的发展演变,人们对绘画的兴趣逐渐向图像之外的精神价值和诗意联想转移,“至少在精英的赏鉴层次上,被认为适合佳作的取材范围亦随之急剧缩小”,[15]127“自南宋这个理想化图像的大时代开始,不和谐的题材几乎完全自绘画消失了”[15]132。“织锦回文”卷轴画自宋代开始的广泛流行很大程度上是为了满足文人阶层对美人图的视觉消费需求,是故没有必要将带有劝诫意味、不符合儒家传统伦理道德规范的妒妇苏蕙绘出,毕竟无论是画者还是观者都更偏好审美上洽意以及对儒家世界理想秩序不予质疑的画作。

3.关于描绘施暴的妒妇形象,既往的绘画传统并未向画家提供可资借鉴的视觉经验。所以,即便是在《璇玑图叙》盛传的时代(如宋代)里,画家也会因缺乏适当的图像范例而选择略之不绘。图像绘制无疑是多种因素综合作用的结果,既有图像形式本身的因素,又有文化思潮与商业思潮的因素。木刻版画《织锦回文图》之所以能够将妒妇苏蕙形诸绘事,与明清两代所盛行的妒妇风气以及在此风气影响下产生的大量妒妇题材的小说戏曲密切相关。

随着商品经济的发展、心学以及“尚情观”等倡导个性主义思潮的兴起,加之女性智识才能以及经济地位的提升,妒妇风气在明清两代极为盛行,如明代谢肇淛在《五杂俎》卷八内所言:“宋时妒妇差少,由其道学家法谨严所致,至国朝则不胜书矣”[16]。社会现实中的家庭妇女在时代风气的影响之下释放本性、倾泄自我情绪,既悍且妒,几已成为令男性头疼的社会问题,反映在文学上就是涌现了大量以妒妻悍妇为题材的小说戏曲。妒妇风气的盛行引发了创作者对妇人之妒颇具积极性意味的探讨,例如醉西湖心月主人在《醋葫芦序》中意识到针对妇人的传统礼教规范是过于苛刻与不合理的:“妇人以一夫终,外畏公议,内顾名行。男十色不谓淫,女过而便为辱。苦矣,身之为女矣。”[17]1还指出妇人之妒乃妇人无可奈何之举:“将为贤妇,又恐割爱;将为妒妇,又惜名称”[17]4,妇人处在自我情感与礼教规范之间,进退维谷。种种迹象均表明,曾经“男尊女卑”式的封建道德伦理秩序在新时代风气的冲击之下有了明显的“松动”,妒妇群体也不完全是具备道德教化功能的反面人物典型,不少妒妇题材文学作品的创作对妇人之妒持宽容态度,该题材也迎合作为受众的市民阶层之趣味。

基于贪心算法的自适应解列断面自动搜索方法:(一)解列指标体系与算法设计//罗钢,乔煌煌,沈沉,唐可翾,钱峰,杨银国//(19):112

伴随着大量妒妇题材小说戏曲的创作产生了不少表现妒妇形象的木刻版画插图。相较于体现“成教化,助人伦”功能的传统人物画,小说戏曲插图的劝诫教化意识要淡得多,并且为了顺应商品生产的逻辑,大部分插图的世俗性与商业性也较为浓厚,是故此类插图在内容的表现面上要更为广阔、生动、有烟火气。妒妇题材的小说戏曲插图无疑为绘制《织锦回文图》的画家提供了必要的视觉素材,其中最典型的当属明代汪廷讷《狮吼记》的插图。

明万历刻本、高士里藏版《环翠堂新编出像狮吼记》有多幅插图将陈季常之妻柳氏行悍妒之事“直白”绘出,例如第九出《奇妒》叙及苏东坡派人邀请陈季常游春并云有妓女琴操为伴,不料被柳氏听到,疑心顿起,在陈季常百般辩解之下终以“若是妓女甘心受罚”的许诺作结,因难向邻居李大嫂开口借行妒工具竹篦,故自请以书房内的青藜拄杖为替,插图所表现的正是陈季常以跪姿向柳氏呈上青藜杖的画面(图4-1)。第十六出《顶灯》叙及陈季常因私会鸳期误了回家的时辰,被柳氏罚以顶灯:“你若灭了灯打二十藜杖”。插图所表现的正是陈季常以跪姿受罚顶灯的场景,柳氏则高坐其前,抬手指摘,后竖青藜拄杖(图4-2)。第二十出《争宠》叙及柳氏在丈夫娶得新妇后妒性大发,责怨丈夫喜新弃旧、不满于丈夫与新妇的狎昵之态,恣意杖打陈季常发泄怒火。插图所表现的正是柳氏手执青藜杖打陈季常、新妇跪地劝说并试图阻止柳氏妒行的场景(图4-3)。

图4-1 4-2 4-3明万历刻本 高士里藏版 环翠堂新编出像狮吼记 插图

不难发现,《织锦回文图》中的“居尊抑宠”与《狮吼记》中的这三幅插图在视角、构图、人物形象描绘与视觉元素选取上都极为相似:均以俯视的视角“窥探”发生在建筑内部的妒行;建筑内部的主体人物(施暴者与被施暴者)均呈对角线构图;“居尊抑宠”里的苏蕙形象与《狮吼记》插图中位于视觉中心、呈坐姿、伸手作指斥状的柳氏形象如出一辙。最值得注意的是,“居尊抑宠”中出现了行妒工具青藜杖。《璇玑图叙》中并未明确指出苏蕙“捶辱”赵阳台所使用的工具,“居尊抑宠”中出现的“青藜”很可能是受《狮吼记》插图的影响。此外,妒妇施威形象也出现在《醋葫芦》《疗妒羹》《金瓶梅》等小说插图中。据此可知,《织锦回文图》对妒妇苏蕙的绘制在视觉经验上借鉴了妒妇题材小说戏曲的版画插图,尤其与《狮吼记》插图有明显的承袭关系。是故,无论是从社会风气、思想观念还是绘图素材上,《织锦回文图》的绘者都具备绘出妒妇苏蕙形象的条件。

《织锦回文图》版画与既往的“织锦回文”图卷在艺术表现模式上有着较大的区别。“织锦回文”故事的图像化始于唐代并以卷轴画的形式在宋代基本定型,流传至元明清时期,“织锦回文”图卷在表现内容上基本形成“织锦、寄锦、读锦、女伎合乐、盛礼迎苏”的模式,例如美国纽约大都会艺术博物馆所藏具有仇英绘画风格的“苏蕙璇玑图卷”。画家选择画什么、不画什么以及如何画,一方面是受其主观能动性的影响,另一方面则取决于画家的参考摹本。据笔者考察,“织锦回文”图卷的绘画模式可溯源到早期的汉画像石。“纺织”“宴饮”“夫妻对坐”“车马出行”等表现世俗社会生活场景的图像元素经常出现在汉画像石中,此系列图像甚至成为一种固定的图像模式被后世的墓葬装饰艺术加以承袭。当“织锦回文图”画家在思考应该如何表现包括“织锦”在内的各个故事场景时,此类图像或直接、或间接地为其提供了必要的视觉素材(“纺织”对应“织锦”;“宴饮”对应“女伎合乐”;“夫妻对坐”对应“楼阁对饮”/“读锦”⑥;“车马出行”对应“盛礼迎苏”)。此外,画像石中的这些图像元素常会聚合一处,这也就在画面的整体构图上深深影响着画家。“织锦回文”图卷中出现的明显溢出《璇玑图叙》文字描绘的“楼阁对饮”(后演化为“读锦图”)、“女伎合乐”图很可能就是画家在将汉画像石成系列的图像元素“挪移”到新题材图卷时所遗留的痕迹。于此相较,《织锦回文图》版画无论是构图还是表现形式主要受到明清小说、戏曲插图风格的影响,这就使得“织锦回文”故事的图像化历程得以脱离渐已成型的卷轴画绘画模式,开创出更加贴合人物形象与故事内容的木刻版画新形式。

五、朱象贤“代言体”题诗

作为临摹者,朱象贤在图像表现上的自由发挥空间较为有限,但题诗弥补了这一缺憾。朱象贤依据图像与其对《璇玑图叙》的阅读经验题写了八首七言绝句,受清代文人清赏清玩之风的影响,这八首题诗分别使用篆、隶、行、楷四种字体书写,强化了《织锦回文图》版画的独立审美价值,也体现了朱象贤本人嗜奇尚异、博恰好古的脾性。

朱象贤八首题诗的诗题连贯起来便是《璇玑图叙》的情节梗概:居尊抑宠、怀恨毁谗、携姬之任、空阁回思、悔心织锦、使送新诗、戴才遣妾、盛礼邀迎。不仅如此,这八首题诗均为代言体七言绝句,是朱象贤以图像所绘主人公的立场和口吻书写的,可看作画中人物的内心独白,也体现了诗作者自己对人物的揣摩与理解。

代苏蕙立言的题诗有《居尊抑宠》《空阁回思》《悔心织锦》《使送新诗》四首。《居尊抑宠》诗云:“流风南国始闺房,举案齐眉姓字香。何事妖姬忘淑慎,惟将歌舞媚仙郎。”该诗以主母苏蕙的口吻斥责舞姬赵阳台为魅惑丈夫的“妖姬”,破坏了自己“举案齐眉”的婚姻,结合图像,可以将此诗看作苏蕙“捶辱”阳台时的言语。其实这首诗也带有朱象贤的主观道德判断,即窦滔是被阳台魅惑的,这便将窦滔不忠行为的责任推卸到了阳台身上,很符合“红颜祸水”这套传统说辞。《空阁回思》诗云:“凄风萧瑟画楼前,绣被新愁夜独眠。忆得春明花放日,肯教凡卉逞芳妍。”该诗明显受到图像绘制的影响,“画楼”“绣被”以及夜晚等意象均来自图像。但与图像一味表现思妇苏蕙的苦闷不同,该诗最后两句的语调高扬,彰显出才女的傲气与自信,如此书写无疑源自诗作者朱象贤对苏蕙这一人物的独特解读,即对苏蕙之才华的极度赞赏,与其所作《苏若兰》诗中“笑看凡花独有春”的精神气质互通。《悔心织锦》诗云:“秦楚迢迢别绪深,含愁缫织寄长吟。图成八寸文鲜丽,宛转回环寄妾心。”《使送新诗》诗云:“五彩相宣诗意新,寻常篇什岂同伦。缄封聊遣南飞燕,为报襄江久别人。” 这两首诗分别表达苏蕙织锦、寄锦时的心理活动,既有思妇的情思又有才女的傲慢,以画外音的形式为图像增添了生动与鲜活。

代赵阳台立言的题诗有《怀恨毁谗》一首,诗云:“花笑莺啼春意深,雨风狂骤忽相侵。衷怀每向东君诉,珠泪阑干落绣襟。”此诗所描绘的凄风苦雨、哭诉衷怀的景象同样受到图像绘制的影响,图中的赵阳台正以泪洗面、举袂掩泣。“雨风狂骤忽相侵”暗示主母苏蕙“侵入”私宅捶辱阳台之事,在诗作者的理解中,图中的赵阳台不仅毁谗苏蕙还向窦滔哭诉自己被主母凌辱的遭遇。

代窦滔立言的题诗有《携姬之任》《戴才遣妾》《盛礼邀迎》三首。《携姬之任》诗云:“啣命东行镇守时,军威赫赫动旌旗。后房犹恐夫人妒,独驾画轩挈爱姬。”该诗描写了窦滔携阳台赴任时的心理活动,窦滔坦言独携爱姬赴任是因为担忧夫人的妒嫉,“军威赫赫动旌旗”句则是受图像所绘拥旌旄场景的影响。《戴才遣妾》诗云:“画阁朱楼春色激,当年嫉妒弃孤帷。今看锦字仙才少,即遣歌姬不许归。”将窦滔读锦后被苏蕙之才情所打动的心理刻画出来。《盛礼邀迎》:“钿车百两逐尘来,重迓夫人为爱才,护拥三军齐甲胄,襄南绣幄特新开。”则明确指出盛礼邀迎苏蕙的原因是为“爱才”。朱象贤细致揣摩窦滔心理动态的同时也将自己对苏蕙织锦之才的赞赏融入其中。

六、小结

综上所述,由朱象贤摹绘的《织锦回文图》系列版画具备以下几个方面的价值:

首先是较为独立的艺术审美价值。无论是对苏蕙小像的精神重塑还是以篆、隶、行、楷四种书体题写代言体七言绝句,朱象贤的参与使得《织锦回文图》系列版画渗透了文人的高雅志趣与审美情韵,颇为符合文人清赏清玩的趣味,成为可供文人品鉴赏玩的艺术珍品。《织锦回文图》的形式体制与审美追求很明显是受到了明清两代盛行的清赏清玩之风的浸染[18],绘制者可谓不惮笔墨之劳,使《织锦回文图》系列版画达到了诗、书、画兼善的艺术水准,与坊间流传的商业化气息浓厚、多为招徕生意、博人眼球的世俗化小说戏曲插图大为不同。

其次是与《璇玑图叙》形成密切的“语-图”互文关系,为古代文学文本与图像的互动研究提供了典型案例。图像因背后的文本而蕴涵意义,文本亦因图像而得到传播。图像的创作主体通过绘制图像干预文本叙事,图像的传播也在某种程度上影响着观者对文本本身的理解,前者体现在《织锦回文图》通过多层次的空间营造与多面性的人物塑造对《璇玑图叙》进行堪称全面的“场景化”再现,并隐含着绘者较为客观的叙事立场,后者则体现在观者朱象贤所作多首代言体题诗均受到画面所绘内容的深刻影响。

最后是有利于考察“织锦回文”题材图像的风格样式、图像表现方式乃至背后的绘画观念、社会风气在不同时空里的迁徙、演变历程。《织锦回文图》版画在“织锦回文”图像史中是一个独特的存在,放眼整个“织锦回文”题材的图像化历程,《织锦回文图》是首次将“妒妇”苏蕙形诸绘事的,这与明清时期的妒妇风气以及在该风气影响之下的小说戏曲及其插图的创作密切相关。不仅如此,《织锦回文图》版画因受明清小说、戏曲插图风格的影响,在体式乃至图像内容的表达上均脱离渐已成型的以“织锦、寄锦、读锦、女伎合乐、盛礼迎苏”为画面表现内容的卷轴画绘画模式,开创出了更加贴合人物形象与故事内容的木刻版画新形式。

注释:

① 十五卷本《回文类聚》包括原编四卷(南宋桑世昌纂次)、另编一卷(包括《璇玑图》、《织锦回文图》、苏蕙小像并各家序)、续编十卷(卷一卷二为诸家诗图,卷三至卷六为万树《璇玑碎锦》图,卷七为朱象贤自作回文,卷八至卷十为各体诗、词、赋并文人题识)。

② 朱象贤在《回文续编序》中叙及这两幅五彩设色《璇玑图》的来源:“内子胡慧奁箧中藏有抄本回文图二帙,素未经见者颇多,名氏鲜存,似系胜国名流著作。”(清)朱象贤集.回文类聚[M]. 鹤松堂版.

③ 既然朱象贤明言苏蕙小像摹自《无双谱》,那么“执锦图”就应是最初的摹本样态,麟玉堂、洞庭杨氏藏版由郑炳元镌刻的“读锦图”小像或另有渊源。清嘉庆三年宝砚斋刊本《绣像合锦回文传》中的苏蕙小像亦作双手捧锦阅读状,服饰、发式、体态等方面与郑炳元所镌苏蕙绣像几乎相同,两者属于同一绣像系统。关于苏蕙小像“读锦图”模式,本文暂不展开论述。

④ 各幅插图暂以朱象贤题诗之名来指代。

⑤ “读锦图”画面是一个较为开放的户外空间,左边是女伎合乐场景,右边两位主人公即窦滔与其宠姬赵阳台在侍女的围绕下分坐两边,有两位侍女正在窦滔眼前舒展锦书(即苏蕙所织回文锦)供其阅览,窦滔专注的表情暗示其回心转意的心理动态,而赵阳台则面露不悦地看向画外空间,在女伎乐声的衬托之下愈显落寞,这里赵阳台的出现无疑已暗喻了其与苏蕙之间的这场无形的战争。

⑥ 《回文类聚》所载宋人所见“唐真本图”有“楼阁对饮”场景,后世逐渐演变为窦滔读锦图。