江湖地质环境演变中的武汉市堤防历史与城市发展

李国庆,张玉芬,李长安

1) 中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院,武汉,430074; 2) 中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院,武汉,430074

内容提要: 武汉位于长江与汉江交汇处,江、湖地质环境是造就武汉城市的基础,同时江河水患又是城市发展的主要制约因素。筑堤防洪是武汉城市建设的重中之重,武汉的城市发展史从某种程度上说就是堤防的修建史,是武汉城市发展的人地关系史。本文以武汉堤防修筑历史进程为主线,探讨了堤防建设的地质环境及对城市空间拓展和城市建设的意义。结果表明:修筑于北宋政和年间(公元1111 ~ 1118年)武昌的花蕊堤是武汉市最早的堤防,距今已有约900 a 的历史;明代以前为零星堤防建设阶段,主要为保护城廓安全,哪里遇险在哪里修堤,具有局部性、应对性特点。明代堤防兴建已带有很强的目的性和一定的系统性,特别是袁公堤的修建开启了武汉围垸发展的历史。清代是武汉堤防大发展时期,开始了较系统的堤防工程,奠定了武汉市堤防系统的基础,大量围垸的修建使武汉城市由沿河、沿江(天然堤)发展开始走向了内陆(围湖)发展的新阶段。民国时期,武汉市的堤防建设在清代的基础做了进一步的局部完善。武汉市的防洪堤防体系真正形成于新中国成立后的20世纪50年代,之后又不断地加固和加高,使之真正成为武汉市的安全保障工程;汉口的形成与发展完全依赖于堤防,城区的扩大大约经历了四个阶段,均是以四次堤防建设—袁公堤、汉口堡、京汉铁路堤、张公堤为前提的。堤防不仅是城市空间扩展的前提,又是城市建设的基础,民国以前武汉城区的主要街道大多数都依堤而建,平时以堤为街,汛期以街为堤,这是武汉城市建设和发展的显著特点。分别以袁公堤和张公堤为界,武汉堤防建设中的人地关系大致经历了3个阶段:“人类部分干预自然”维护生存阶段、“人为改造自然”谋求发展阶段和“人为控制自然”快速发展阶段。本研究可为地处洪泛区的城市地质调查提供借鉴。

武汉位于长江中游,地处汉水与长江交汇之处,是名副其实的江城,也是世界少有的“百湖之市”。武汉依水而生,因水而兴;而又以水为患,处于“优于水而忧于水”的境地(谭刚毅,2009;黄建武等,2010)。历史上,武汉是全国水患最严重的城市之一,据史志记载,武汉三镇历史上屡遭洪灾,唐代中叶至清道光一千多年间,先后发生大小洪灾五十多次,平均不到20 a 一次,近代1870、1931、1935、1954、1980、1998和2016年的大水在武汉地区均造成惨重灾害(邬宗谟等,1986)。为了抵御洪水灾害谋求城市的发展,筑堤就成了城市建设中最主要的工程,堤防成为城市赖以生存和发展的生命线(胡小黑,1998)。因此,武汉的城市发展史从某种程度上说就是堤防的修建史。我们在武汉市多要素城市地质调查示范项目中,根据“聚焦城市规划、建设、运行、管理的重大问题”的要求(郝爱兵等,2017),在江湖地质环境调查的基础上,基于地质调查和城市发展历史资料,对武汉堤防修筑历史进行了梳理,并通过堤防修筑对自然环境改造和城市空间拓展的关系分析,对堤防建设与武汉城市发展的关系以及堤防建设中的人地关系变化进行了探讨。

1 武汉市堤防概况

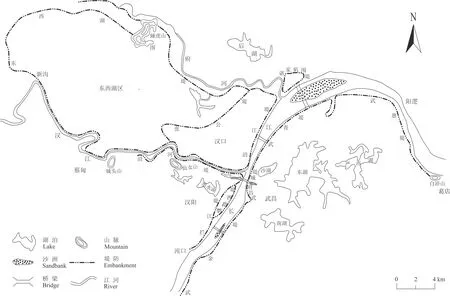

武汉是一座从河、湖、沼泽的地质环境中兴起的城市,抵御水患是城市形成和发展所面对的主要自然环境问题(李长安和张玉芬,2021)。北宋以来武汉地区开始出现筑堤御水、改变自然条件的堤防工程。自此以后,堤防修筑范围不断扩大。目前武汉市市区堤防总长约290 km(图1),为全国城市堤防第一。其中,汉口地区地势低洼、四面环水,全赖堤防保护,已形成了由汉江大堤、长江大堤、府河大堤、东西湖围堤以及张公堤等组成的闭合式堤防系统,堤防全长约160 km。汉口(含东西湖区)实际上就是一个由堤防保护的巨大围垸;武昌堤防主要沿长江修筑,有武金堤、武昌府城堤防、武青堤和武惠堤,全长约73 km,共同构成防御长江洪水的堤防体系;汉阳东南临长江,北滨汉江,其堤防体系主要由沿江鹦鹉洲堤、拦江堤和沿河堤组成,全长约55 km(赵艳和杜耘,1998;王建华等,1999)。

图1 武汉市市区堤防分布(据武汉堤防志改绘)Fig. 1 The distribution of embankments in the urban area of Wuhan City(Modified from the book Annals of Wuhan Embankment )

2 武汉堤防建设历史

2.1 武汉市的早期堤防

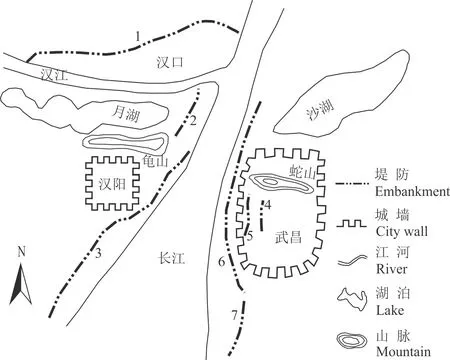

武汉市最早的堤防当属修建于北宋政和年间(公元1111 ~ 1118年)的武昌花蕊堤,由时任武昌知府陈邦光和知县李基主持修筑,至今已有约900 a 的历史(严民等,1998)。花蕊堤位于武昌汉阳门至平湖门之间,今武昌蛇山以南,北起大成路,南至张之洞路。明代修筑武昌城时,官府贴着花蕊堤修建城墙。此后,居民依着城基建房,加之长江沿岸府城堤防的修建,花蕊堤就演变成了现在的花堤街(图2)。

到南宋时期,武昌地区也有两个重要的堤防。其一为郭公堤,宋代鄂州城内有明月湖,江水暴涨时湖水四溢,对城内居民造成很大威胁,南宋淳熙年间(1174 ~ 1189年)宋都统郭果主持在蛇山以南的明月湖修筑此堤(图2)。该堤建成后大大消减了城内的洪涝灾害。其二为建于南宋绍熙年间(1190 ~ 1194年)的万金堤,当时为了抵御长江洪水对临江武昌城的威胁,再加上战争练兵之需,在今长江大堤口一带修筑该堤,并建“压江亭”于大堤口。

图2 清代以前武汉市堤防分布Fig. 2 The distribution of embankment in Wuhan before the Qing Dynasty 1—袁公堤;2—免溺堤(杨柳堤);3—拦江堤;4—郭公堤;5—花蕊堤;6—明武昌府城沿江岸堤;7—武金堤1—Yuangong Embankment(Emb.); 2—Mianni Emb. (Yangliu Emb.); 3—Lanjiang Emb.; 4—Guogong Emb.; 5—Huarui Emb.; 6—Bundings along the Yangtze River of Wuchang in the Ming Dynasty; 7—Wujin Emb.

由上述可见,武汉早期的堤防均为保护武昌城墙的安全所建,其中花蕊堤和万金堤为江堤,郭公堤为湖堤。此时的堤防建设具有局地性、应对性特点。

2.2 明代堤防建设

明代是武汉城市的快速发展时期,随之堤防在武汉三镇多处开建。

2.2.1武昌堤防建设

元明之际,长江主泓向右岸偏移。到明代,武昌鹦鹉洲逐渐沉没(涂格平等,2020),使武昌府城失去了屏障依托,江水直冲城趾,湖广武昌府城沿江江岸屡屡崩陷,明正统年间当地政府对江岸展开修筑工程。据史料记载,明代武昌府城沿长江的红石驳岸修筑主要有四次,分别是正统七年(1442年)、成化三年(1467年)、万历十七年(1589年)和万历三十五年(1607年)。最终修成的沿江岸堤,从武昌府城南(今解放路南端解放桥),向西折向长江边,又沿江边向经黄鹄矶下游延伸,一直到府城的北边(图2),形成一道长约5 km的护城堤岸(夏增民,2020)。这条堤岸确定了武昌城沿江江岸的基线,将武昌城的城市空间扩展到江边,并延续至今。

明代武昌的另一处重要的堤防为熊公堤。明万历四十年(1612年),熊廷弼为防长江水患主持修筑了武昌城至江夏县金口的长江堤防(图2),即现在的武金堤。

2.2.2汉阳堤防建设

历史上汉阳河湖纵横,给修建堤防增加了难度,直到15世纪中叶明朝成化年间,汉江河口段发生多河道归一❶,主流由龟山北麓入江,河道日趋稳定后,人们才开始修筑民垸和土堤(王绍良,1990)。迟至明朝正德元年(1506年)才开始修建汉阳堤防。明正德元年,开始修建汉阳临长江的第一条堤—拦江堤(图2),后为求江堤永安,改名为“江永堤”。拦江堤起自城区药王庙,向南溯江而上,经抬船路直抵沌口虾蟆矶,全长11 km。修建好后的拦江堤跨汉阳东门(今睛川阁附近)、南门(今江堤乡上横堤),是汉阳城的重要防洪屏障。同一年,知县蔡钦在月湖东部(铁门关至南岸咀)督建了一道长约600 m,高约5 m的土堤。该堤是为了防止江水倒灌而建,故称“免溺堤”(图2)。明万历三十五年复修此堤,并在堤上种植杨树和柳树,故又名“杨柳堤”(艾政宽,1996)。

2.2.3汉口堤防建设

汉口地区发展较晚,堤防建设也相对较晚。直到明崇祯八年(1635年),为了改变汉口的湖泽环境,抵御后湖水域的洪水威胁,汉阳府通判袁焻主持修筑了上自硚口、下至堤口,长逾5 km的后湖堤,也称长堤、袁公堤(图2)。该堤与长江天然堤、汉江天然堤连成一体,形成了武汉的第一个围垸,为武汉三镇鼎立的格局奠定了基础。随后,居民沿堤而居,长堤成为汉口的一条重要的街道,即长堤街(皮明庥和吴勇,1999)。

明代的堤防兴建已经带有很强的目的性,即为了保护一定的区域。堤防建设也具有一定的系统性,特别是袁公堤的修建开始了武汉建堤围垸发展的历史。

2.3 清代堤防建设

清代堤防大举修建,为武汉的崛起打下了基础。

2.3.1汉阳堤防建设

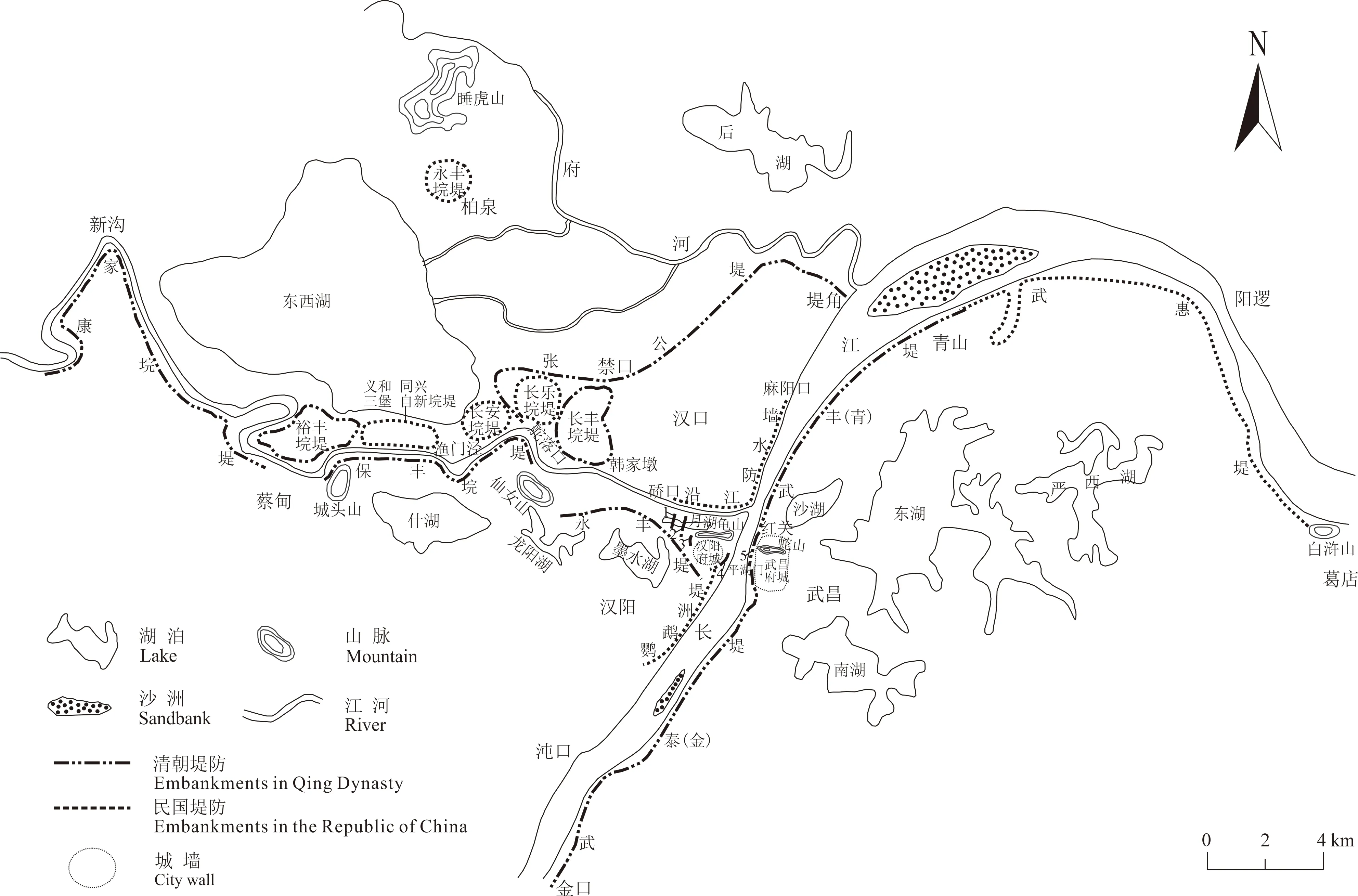

清代前期,汉阳县境内的堤防主要集中在汉阳府城、蔡店(今“蔡甸”)镇附近地区。在汉阳府城相继修筑了新丰堤、郭公堤、三捆石堤、汉阳护城石堤等(图3)。明嘉靖以后,长江水流主泓摆向汉阳岸,岸滩被流水侵蚀,逼近城脚。清乾隆三年(1738年)汉阳知县沈孟坚组织民工沿东门至南门一带修筑护城石堤逾1700 m,高约4 m(艾政宽,1996)。康熙五十年(1710年),在蔡店镇附近筑有张大渡丰乐堤。

图3 清朝和民国时期武汉市堤防分布Fig. 3 The distribution of embankment in Wuhan in the time of Qing Dynasty and the Republic of China(1912~1949)1—三搁石堤;2—郭公堤;3—新丰堤;4—护城石堤;5—红石驳岸1—San Geshi Embankment(Emb.); 2—Guogong Emb.; 3—Xinfeng Emb.; 4—Stone Dike for protect the city; 5—Redstone Revetment

到清道光年间,由于人口增长带来的粮食短缺,为保障农田不受连年洪涝灾害的破坏,沿汉江堤防才普遍兴起,并筑堤围垸。道光二十年至二十二年(1840 ~ 1842年),在今汉阳永丰乡一带修筑了永丰堤,西起孟家铺,东迄横堤,以御汉水,中跨平塘渡建石闸。永丰堤筑成之后,道光末年(1850年),又在永丰堤上游围筑了保丰垸,东抵禹粮山麓,西抵临嶂山麓,堤长约2.5 km。至光绪中期,在保丰垸上游(蔡店以上至汉阳与汉川交界处)又筑起康家垸堤(图3),至此,汉水汉阳一侧江岸堤防已基本上连成一线(鲁西奇和潘晟,2004)。

2.3.2武昌堤防建设

清朝前中期,在武昌地区,除进一步维修明代兴筑的武昌府城江岸堤外,并无大的堤防工程。直到清朝末年,张之洞任湖广总督,武昌才有了大规模的堤防工程。光绪二十五年(1899年)起,张之洞针对武昌沿江地势较低,易被洪水淹没的特征,督修了武昌城外沿江堤防。先修筑由红关至青山三十里的北堤,命名为武丰堤,后又叫武青堤,并建武丰闸。随后转修自金口起、至会垣平湖门止的南堤,堤身加高至5.7 m,加宽至6.7 m,这段堤被命名为武泰堤,后又建成武泰闸。南北两堤建成后,原来临江的低洼之地成为陆地,居民在此垦荒耕种。之后又转修武昌城外沿江 6 km的红石驳岸,与南北两堤连接,全线贯通的武昌沿江大堤由此而成(图3)。它成为保护武昌免受长江洪水灾害的安全屏障,为武昌的发展发挥了重要作用。

2.3.3汉口堤防建设

汉水汉口沿岸堤防的兴筑较晚,且进展较慢。同治七年(1868年),在今汉口市区西北部长丰乡一带兴筑了长丰垸(图3)。长丰垸堤由东北禁口起,沿常码头南至韩家墩,再沿襄河(今汉水)至舵落口,然后绕张家岗、韩家岗、蔡家庙至禁口,其襄河堤自韩家墩起,上至舵落口,约5 km。光绪三年(1877年),在蔡店镇对岸之汉水北岸又修建了裕丰堤(图3),南靠河岸,东、西、北三面筑堤如月弓形。

1861年汉口开埠后,汉口获得了快速发展,但城区也仅仅集中在空间有限的沿江天然堤一带。为消除后湖水患和为汉口发展开辟空间,光绪三十一年(1905年)张之洞主持修建了东起堤角、西至舵落口、长约20 km的后湖堤防,后为了纪念张之洞,称之为张公堤(皮明庥和吴勇,1999)。张公堤为汉口的发展发挥了巨大作用,它外御江流,内防湖水,将后湖大片水泽之地圈进堤内,使之适宜居住和耕作。张公堤的修筑不仅为汉口城市发展储备了大片土地,也大大改善了汉口居民生活环境,为大汉口的形成奠定了基础(方秋梅,2009)。

总之,清代是武汉堤防大发展时期,特别是张之洞督鄂期间,武汉市开始了较系统的堤防建设,奠定了武汉市的防洪体系基础,为城市发展提供了保障。大量围垸的修建,使武汉城市由沿河、沿江(天然堤)发展开始走向了内陆(围湖)发展的新阶段。

2.4 民国时期堤防建设

民国时期武汉市的堤防建设在清代的基础上做了进一步的完善(图3)。

在武昌,长江沿岸北段堤防此前仅修至青山地区,而武青堤以下长江下游沿岸常受频年洪水威胁。故1920年后,修筑了青山镇至白浒山麓全长24 km的堤防,称为武惠堤(严民等,1998)。此堤修成后,武昌地区长江沿岸堤防向下游延伸至葛店,在一定程度上保障了武昌城以北到长江沿岸广大地区的安全。

在汉阳,鹦鹉洲竹木业的繁荣,船户为维护竹木排安全,民国11年(1922年)在汉阳鹦鹉洲长江沿岸相继修堤围垸。鹦鹉洲堤修成后,堤垸房屋栉比,商贾贸易迅速发展起来(艾政宽,1996)。

在汉口,民国初年,汉江北岸义和、同兴、三堡、自新、长乐、长安、永丰等堤垸的兴修,加上之前修建的长丰垸与裕丰堤,汉水左岸堤防逐渐连成一体,大片地势较低的土地得以利用。

明清时期,汉口的城与堤都面向西北或者沿汉江修筑,东南沿江一带因有自然堤,并没有筑堤。直到清代后期,英国等在汉口长江沿岸划分租界,各租界在沿江填土筑路, 并修建了高程约27 m的江岸红石驳岸和码头,以保障租界的安全。

2.5 新中国成立后的武汉堤防建设

新中国成立后,武汉堤防建设主要经历了以下3个时期:

20世纪50 ~ 60年代(初期):1949年,武汉三镇堤防全长136 km,但堤身低矮单薄,堤顶高程最高到达29 m,最低的只有26 m,尚不足以抗御长江和汉江的洪水。1954年大水以后,按汉口水位29.73 m加超高1 m的标准对市区堤防189 km逐年进行了改建、加固(傅先武,2000)。这一时期最为浩大的防洪工程是东西湖大堤的修筑,当时张公堤外水陆相间、沟塘遍布,每到汛期汪洋一片,围垸已不能保证居民的生产生活安全。1957年,基于防洪、灭螺、开辟副食品和粮食基地的需要,政府从河南和湖北孝感、黄冈等地调集民工,展开了东西湖围垦工程,最终修建了一条长达60 km的东西湖防洪大堤。大堤建成后因地制宜,建成的东西湖农场是当时全国大城市近郊最大的国营农场。

20世纪70 ~ 80年代(中期):该时期极具危险性的高水位发生越来越频繁,1974年起,将武汉市区189 km干堤按照 1954年汉口最高水位超高1.5 m的标准进行加高加培和改建;1982年起,将武汉市区 178.53 km干堤按照 1954年汉口最高水位超高 2 m的标准进行加固、改建(傅先武,2000)。另外,1974年在府河武汉段以北修建府河大堤。

20世纪90年代后(后期):从1990 ~ 1999年的十年中,武汉市竟有4年最高水位高于27.30 m,平均每 2.5 a 发生一次。尤其是1998年汛期发生超强洪水,水位最高达29.43 m,高出市区地面5 ~ 7 m。1998年汛后武汉市开展了规模空前的堤防整险加固建设工程,加固堤防176 km,完成土石方2600万m3。同时,利用现代技术对沿江开展了一系列堤防隐蔽工程,使堤防更加坚固。21世纪三峡大坝建成运用后,长江中游的防洪形势已大大改观。但由于泥沙被拦,下游河道泥沙补给骤减,清水下泄必然导致对河道冲刷能力的增强,使大堤的安全隐患发生了变化,长江堤防建设的重点应根据地质条件和地质作用规律加固堤防(李长安,2015)。

3 堤防与武汉城市的发展

3.1 堤防与城市空间扩展

汉口在武汉三镇中兴起最晚,直到明代成化年间,汉水河口段多河道归一于龟山北麓入江以后,汉口在地理上与汉阳分开。辛亥革命以后,汉口才真正在历史上成为一个行政区。但汉口地区在武汉三镇中的发展速度却是最快的。汉口能迅速地发展壮大,除了它优越的港口资源外,还有一个重要的条件,就是人工堤防的修筑和发展。汉口地区位于长江、汉水、府河之间的河间洼地,湖泊密布,河网纵横,原是一片水草丛生的洲渚,属汉阳县管辖。堤防的兴筑使汉口城区大规模扩展成为可能。同时,堤防也给汉口市政建设带来导向性影响。

汉口地区有居民始于明英宗天顺年间(1457 ~ 1464年),据汉口地稞碑记可得,这里的“河滩废壤”,由江夏县民萧一承佃,百姓张天爵父、祖来此筑基盖屋。早期汉口居民,只能选择地势较高墩台上营造房舍,形成水上人家,在此垦种和渔猎。现在汉水河道形成后,随着汉水航运和港口的发展,越来越多的渔民和船民来此定居,各处商民在汉江天然堤上建房造屋,形成市集。到嘉靖年间,汉口已经成为一个小小的商业城镇。随着商业的发展和人口的增加,市区面积也不断扩大。但由于地势低洼,夏秋之交,洪水涨溢,对沿岸居民造成严重威胁,因此修建堤防势在必行。

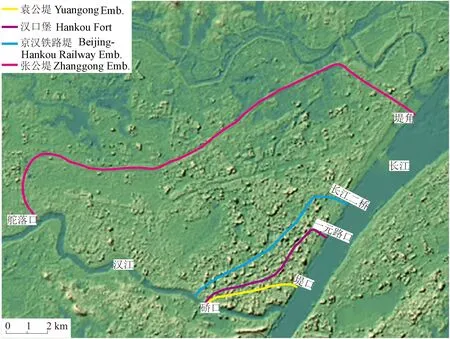

汉口城区随堤防建设而扩大,大约经历了4个阶段(图4)。1635年,袁焻为了扩大市区面积而筑堤防水,在汉口镇北面筑了一道长约5 km的袁公堤。袁公堤与长江天然堤、汉江天然堤连成一体围出一块完整的区域。该区域商业很快地得到发展,人口密集,市场繁荣,成为汉口最初的商业中心。这是汉口城区的第一次扩张。

图4 汉口地区堤防建设与城市范围Fig. 4 Embankment construction and city boundary in Hankou area

第二阶段是汉口堡的修建。1864年,汉阳知府钟谦钧、知县孙福海等人在后湖一带环市镇的西北面修筑上自硚口,下止沙包(今一元路口)的汉口城堡。汉口堡不仅将袁公堤包在其中,而且将袁公堤外玉带河及其以北大片低地也圈了进来。汉口堡既为城墙,又是堤防。汉口堡修建使汉口城区空间得以扩大,面积增长了近一倍。这是汉口城区的第二次扩张。

汉口城区空间的第三次扩张得益于京汉铁路的修建。1897年,京汉铁路汉口段修建,铁路路基自然成为了汉口的又一道堤防。

为了保护京汉铁路与市区安全,张之洞在1905年主持修建后湖长堤—张公堤。筑成后的张公堤将当时汉口外后湖的大片沼泽地和水域包围起来,堤内的低地、洼地迅速被人为增高,市区范围因此迅速扩大,也为日后汉口的发展留下来充足的空间(夏开元,2008)。

综上可知,汉口的形成与发展全赖于堤防,每一次城区的扩大都是以堤防修筑为前提的。如果没有堤防,也就没有汉口。没有汉口的发展,也就没有“大武汉”形成。堤防于武汉的意义不言而喻。

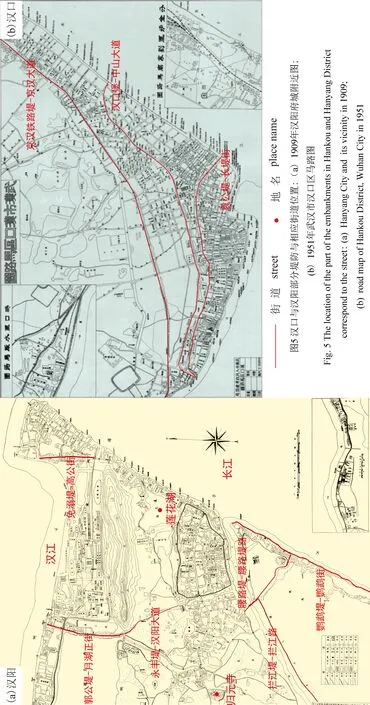

3.2 堤防与城市建设

清代至民国时期,武汉市的主要街道大多数依堤而建,如汉口早期的重要街道—长堤街(今长堤街与民权路)即建于袁公堤之上;汉阳的高公街(今高公街以及晴川大道的北段)建于免溺堤(也称杨柳堤、高公堤)之上;武昌的都府堤大街(今武昌解放路北段)则是依都府堤而形成的。

依堤建街是由武汉市的自然地理条件所决定的,汉口、汉阳的早期许多主要街道大多数建于堤上。武汉市主城区大约超三分之一的面积地面平均标高为23.5 m,处在长江武汉段的洪水位(约27 m)以下。特别是处于河湖低平原的汉口和长江、汉江夹持的汉阳(图5),汛期城市内涝和洪水危害极大,依堤建街也就成了城市建设的必然选择,于是形成了平时“以堤为街”,汛期则“以街为堤”的城市特点。清代至民国时期,汉口的3条主要街道均依堤而建,如长堤街(今长堤街与民权路)建于袁公堤上;中山大道建于汉口堡的基础之上;京汉大道建于京汉铁路路基。汉阳也是如此,高公街(今高公街以及晴川大道的北段)即为免溺堤;月湖正街(今月湖大道)建于郭公堤;汉阳大道建于永丰堤;拦江路和鹦鹉大道分别形成于拦江堤和鹦鹉堤等。此外,武昌的都府堤大街(今武昌解放路北段)即为过去的都府堤。

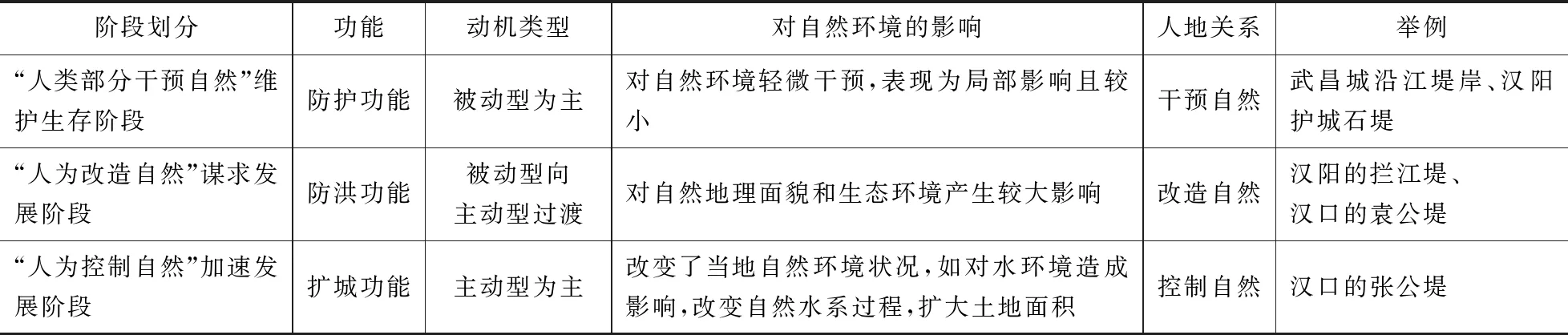

4 武汉堤防建设中的人地关系变化

武汉的发展史某种程度上是筑堤史,筑堤防水是基本功能。但人类活动和地理环境的关系并非一成不变,而是随着人类社会的进步而不断变化,向广度和深度发展(吴传钧,1991)。袁公堤以前是被迫筑堤,即已有建筑受到洪水破坏而筑堤,随必要性而建,没有考虑堤防的系统性,堤防主要起到防护功能;修建袁公堤则是有目的地主动筑堤,它与长江天然堤、汉江天然堤相接构成一个人工堤与自然堤合围的安全区域,起到了防洪的作用,既保护了汉口镇,也为汉口镇的发展提供了空间;到了张公堤以后,是为长远的发展而有计划的修堤,具有扩大城市发展范围的作用。所以分别以袁公堤和张公堤为界,武汉堤防建设中的人地关系大致经历了3个阶段:“人类部分干预自然”谋求生存阶段、“人为改造自然”谋求发展阶段和“人为控制自然”快速发展阶段(表1)。随着堤防的发展和进步, 城市空间和经济在不断壮大,但堤防建设对武汉城市的生态环境也带来了一系列的负面影响,如堤防隔绝了江、湖之间的联系,导致了城市内涝灾害加剧、湖泊淤积、生物多样性降低、环境污染等一系列问题。如何构建人地和谐的城市堤防系统,已成为未来城市发展所面临的重要课题(李长安,2015)。

表1 武汉市各个阶段的堤防特征Table 1 The characteristics of the embankments of Wuhan City in different stages

5 结论

武汉的城市发展史从某种程度上说就是堤防的修建史。通过研究基本查明了武汉市最早的堤防,厘定不同年代的堤防建设概况,探讨了堤防建设与武汉城市发展的关系以及堤防建设中的人地关系变化。

(1)最早的堤防。初步查明武昌的花蕊堤是武汉市最早的堤防,该堤修筑于北宋政和年间(公元1111 ~ 1118年),距今已有约900 a 的历史。

(2)堤防建设历史。明代之前只有零星的堤防,均为保护城墙的安全所建。明代开始了系统性的堤防建设,特别是袁公堤的修建开始了武汉围垸发展的历史。清代是武汉堤防大发展时期,奠定了武汉市堤防系统的基础,大量围垸的修建使武汉城市空间由沿河、沿江(天然堤)发展开始走向了内陆(围湖)发展的新阶段。民国时期,武汉市的堤防建设在清代的基础做了进一步的局部完善。武汉市的防洪堤防体系真正形成于新中国成立后的20世纪50年代,之后又不断地加固和加高,使之真正成为武汉市的安全保障工程。

(3)堤防建设与城市发展。堤防是武汉城市发展的前提与基础。特别是汉口的形成与发展完全依赖于堤防,城区的扩大大约经历了四个阶段,四个阶段的扩展均是以四次堤防建设—袁公堤、汉口堡、京汉铁路堤、张公堤为前提的。堤防不仅是城市空间扩展的前提,又是城市建设的基础,民国以前武汉城区的主要街道大都依堤而建。平时以堤为街,汛期以街为堤,已成为武汉城市的一个特点,这在汉口和汉阳城区尤为明显。

(4)堤防建设中的人地关系。分别以袁公堤和张公堤为界,武汉堤防建设中的人地关系大致经历了3个阶段:“人类部分干预自然”维护生存阶段、“人为改造自然”谋求发展阶段和“人为控制自然”快速发展阶段。构筑“人与自然和谐”的城市堤防系统,已成为未来城市发展所面临的重要课题。

致谢:对徐望生先生给予的资料支持和有益的讨论表示感谢!

注 释/Note

❶ 李长安, 张玉芬, 庞设典, 等. 2020. 武汉市近代地质环境演化与城市发展研究报告. 中国地质大学(武汉).