苏州东太湖湿地公园鸻鹬类水鸟栖息地建设策略研究

顾春望, 周敏军, 郑 炜, 高 宇, 姜财起, 朱 颖

(1.苏州科技大学 建筑与城市规划学院,江苏 苏州 215011;2.苏州市林学会,江苏 苏州 215011;3.张家港园林科研所,江苏 苏州 215600;4.济南森林公园服务中心,山东 济南 250000)

太湖湿地是东亚-澳大利西亚水鸟迁徙路线的重要停歇栖息地。 鸻鹬类水鸟是该路线上最主要的水鸟种群,对迁徙过程中湿地的依赖度和忠诚度极高[1-2]。滩涂湿地是鸻鹬类水鸟偏爱的生境类型[3]。20 世纪70 年代以来,太湖地区先后经历了围湖造田、围网养殖和退围还湖等剧烈的土地利用变化,地区滩涂湿地面积锐减[4],导致鸻鹬类水鸟迁徙途中停歇的栖息地生境减少,栖息地丧失和退化是影响鸻鹬类种群数量的主要因素[5]。 对此,通过设立湿地公园并根据鸻鹬类的具体生境需求有针对性地进行栖息地恢复成为当前太湖地区鸻鹬类水鸟保护工作中一种较为有效的手段[6]。

由于太湖的围网养殖区主要集中于东太湖地区,故对于围网养殖、退围还湖活动对太湖水环境及生态系统影响的研究也主要集中于东太湖地区。 杨英宝等[7]基于遥感影像解译发现围网养殖使得东太湖地区滩涂湿地面积锐减,适宜鸻鹬类栖息的生境随之减少;杨井志成等[8]基于遥感影像提取东太湖水生植被类群和藻华,发现在东太湖围网拆除后,其水生植被优势类群由沉水植被转变为浮叶植被,水面植被覆盖率明显提高,对鸻鹬类的栖息地选择产生影响;王友文等[9]通过对比围网拆除前后的水质指标,发现围网拆除后水质透明度明显下降、氨氮和叶绿素浓度明显升高,存在潜在的藻类爆发趋势,易对鸻鹬类水鸟的栖息地环境质量产生影响。这些因素变化与鸻鹬类水鸟栖息地的生境质量息息相关。目前对鸻鹬类水鸟的研究主要集中于滨海湿地鸻鹬类水鸟对生境的选择特征及种群动态变化,以上海崇明东滩[10]、杭州湾南岸滨海滩涂[11]、盐城自然保护区[12]、黄渤海湿地[13]等地区为主,研究结果主要体现了鸻鹬类水鸟更偏向于人为干扰小、光滩面积大、植被覆盖低的生境,而针对内陆湖泊湿地的鸻鹬类栖息地的相关研究较少。 张菁等[3]在研究辽河口国家级自然保护区时发现,泥滩湿地相较于盐地碱蓬盐沼湿地鸻鹬类水鸟多样性更高;张斌等[14]对长江口滩涂围垦后水鸟群落结构变化进行研究后发现,滩涂湿地减少是造成鸻鹬类数量下降的主要因素。 因此,在太湖地区滩涂面积锐减的背景下,如何加强对内陆湖泊型鸻鹬类水鸟栖息地的建设与恢复,防止土地利用发生剧烈变化导致鸻鹬类水鸟迁徙中途停歇栖息地的丧失和退化,是当前湖泊湿地生态保护关注的重点。

东太湖湿地公园作为候鸟迁徙途中的重要驿站和长江下游湖区湿地保护网络体系的重要示范区,是一座集湿地保育、生物多样性保护、生态修复等功能于一体的湿地公园。 本研究以东太湖湿地公园为对象,着眼于东太湖湿地公园水鸟种类最为丰富的鸻鹬类水鸟种群,详细分析当前公园环境在建设鸻鹬类水鸟栖息地方面存在的不足,提出以栖息地基质建设、水位调控、植物群落构建与管理相结合的栖息地营造策略,以达到提高湿地公园水鸟多样性的目的,同时为太湖地区鸻鹬类水鸟栖息地的保护与恢复提供参考。

1 研究区概况

1.1 自然地理状况

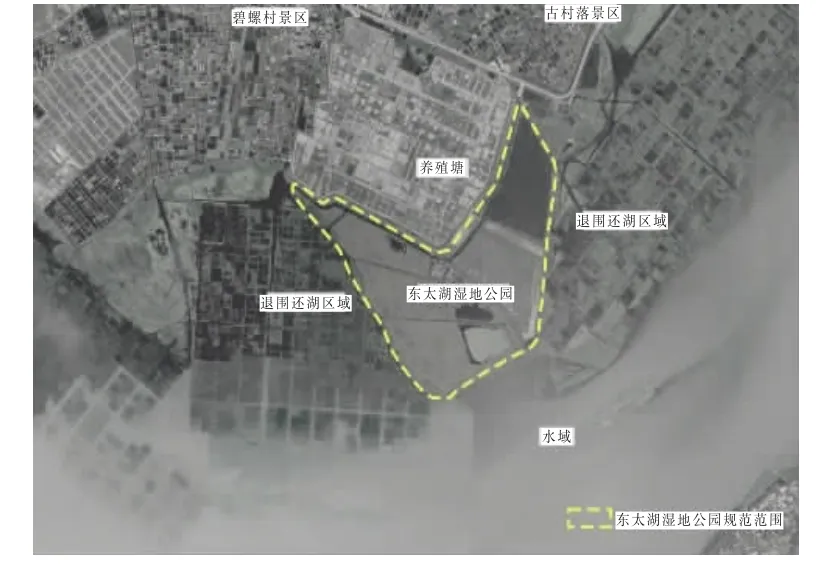

东太湖湿地公园位于苏州市吴中区东山镇南部,属太湖生态保护区,是长江中下游典型的浅水型湖泊湿地。 研究区紧临吴中区环太湖景观带和新环山公路,北侧为碧螺景区及古村落景区,与乡村道路、标准养殖塘相接,东、西、南侧均为太湖水域(见图1),湿地公园总面积为550 hm2。自1990 年起,东太湖湿地公园所属区域逐步被围网养殖区所占据。2010 年起,随着东太湖退围还湖等工程的实施,公园内部及东西两侧的大面积鱼塘又逐步退为湖泊,2010 年起至2019 年,东太湖地区共计退渔还湖约11 313 hm2,土地利用发生巨大变化,土地利用现状分布如图2 所示。

图1 东太湖湿地公园周边现状

图2 东太湖湿地公园土地利用现状分布图

湿地公园内地形起伏较小,平均地面高程4.4 m。 湿地公园水位变化受东太湖水位制约,该区域常水位3.0 m,5-8 月(或9 月)为丰水期,水位4.0 m 左右,11 月至次年3 月为枯水期,平均水深0.5~2 m 之间,承担着太湖来水泄洪通道的功能。 东太湖不仅是重要的鱼类繁殖保护区和商品鱼基地,也是上海等地区的重要水源地。

1.2 湿地资源状况

1.2.1 湿地类型、面积与分布

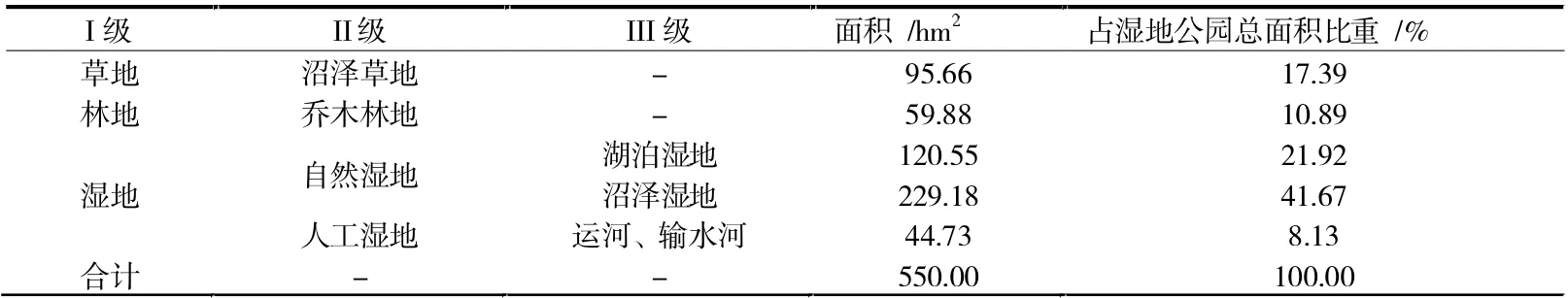

根据《中华人民共和国国家标准:湿地分类(GB/T 24708-2009)》中的分类方法,苏州东太湖湿地公园内的湿地类型分为自然湿地和人工湿地两大类,占湿地公园总面积的71.72%。除湿地资源外,湿地公园内还分布有小范围的草地及林地,各土地利用及湿地类型面积占比情况见表1。湿地的存在为野生植物提供了良好的生长环境,也为水鸟、鱼类提供了丰富的食物和良好的生存繁衍庇护场所。

表1 东太湖湿地公园土地利用及湿地类型面积占比情况

1.2.2 动植物资源

根据2019 年10 月现场调研数据显示,东太湖湿地公园内维管植物共有73 科129 属167 种,以水生植物为主,主要有芦苇、荷花、菰等挺水植物,芡实、槐叶苹、菱等浮叶植物,菹草、黑藻、金鱼藻等沉水植物,在紧临北侧乡村道路的陆地上片植有水杉、池杉、朴树、枫香、河柳等。

调查数据①数据来源于《东太湖湿地公园鸟类监测报告2015—2019 年》显示,2015—2019 年东太湖地区共观察到水鸟6 目11 科61 种,主要包含鸻鹬类(鸻形目)、雁鸭类(雁形目)、鹤类(鹤形目)和鹳类(鹳形目),其中鸻鹬类水鸟共有31 种,占总数的51%,包含小杓鹬、水雉、半蹼鹬和翻石鹬共4 种国家二级保护鸟类,因此,东太湖地区鸻鹬类水鸟具有较高的保护价值。

1.3 生境现状

目前东太湖湿地公园经过植被恢复和地形改造,已经形成了较为适合鸻鹬类栖息的浅滩、沼泽草地以及林地三种主要生境类型(见图3),为吸引鸻鹬类水鸟停歇、觅食和繁殖提供了合适的场地。

图3 东太湖湿地公园生境分布图

浅滩湿地生境主要位于东太湖湿地公园西侧,面积约270 hm2,主要为清除茭黄水而建成的围塘, 水深较浅, 约0.5~1 m, 植被覆盖率约为60%,以水生植物为主,挺水植物多呈带状分布,主要为芦苇、菰、香蒲等,间以浮叶和沉水植物,如芡实、萍逢草、小茨藻等,鱼类资源极其丰富,是鸻鹬类水鸟觅食、停歇的主要场所;沼泽草地生境土质松软湿润,位于湿地公园中部,场地高程0.5~1 m,面积约96 hm2,植被覆盖率约为90%,以草本、藤本植物为主,零星地分布有一些灌木和小型乔木,适合水鸟栖息和植食性鸟类进行觅食;林地生境主要位于湿地公园北侧陆地部分的经济林带,面积约60 hm2,植被覆盖率约为80%,适合作为水鸟栖息地的天然屏障,并为水鸟提供繁殖栖息的场所。 总体上东太湖湿地公园生境类型较为丰富,符合鸻鹬类水鸟栖息习性的需求。

2 东太湖湿地公园鸻鹬类水鸟栖息地存在问题

鸻鹬类水鸟在苏州大多属过境鸟,即在春季和秋季迁徙经过的候鸟,迁徙期一般于每年的4-5 月、8-9月经过苏州,以停歇、觅食补充能量为主。据观察发现,部分鸻鹬类如水雉等会在苏州繁殖。故东太湖湿地公园鸻鹬类栖息地需要考虑其觅食、停歇以及特定种群的繁殖生境。 鸻鹬类水鸟是典型的湿地鸟类,适宜栖息在沿海滩涂、河口、沼泽等浅水地带,鸻鹬类的生境需求主要与水域、植被、食物、干扰强度等因素有关[15]。 基于目前的生境现状特点,东太湖湿地公园作为鸻鹬类水鸟栖息地尚存在缺乏滩涂生境、水浪冲刷较严重、植被盖度高、林地植被结构单一等问题。

2.1 缺乏适宜鸻鹬类水鸟栖息的滩涂生境

鸻鹬类水鸟倾向于选择滩涂等较为湿润的浅水环境觅食, 一般0~0.1 m 范围之间的水位条件能满足大多数鸻鹬类的需求[16]。 目前湿地公园内浅滩湿地与东太湖相连,区域内水位受东太湖整体水位制约,约为0.5~1 m,相较于鸻鹬类水鸟栖息地适宜的生境需求水位过高;生境内以水生植被带和开阔水域为主,缺少裸露的滩涂,不利于鸻鹬类在此觅食栖息。

职前培训、在职培训和教学环境影响教师的职业发展,但是并不起决定性作用。而教育信念的变化和对外语教学目标的认识对教师职业的长期发展具有决定性作用。当张老师树立“教书育人”的教育信念时,她才能认识到教学工作的意义,积极发挥自己的才智和创造力,努力探索自己的教学之路,形成解决实际问题的“个人教学理论”[20]。总之,外语教师的职业发展受到语言水平、理论知识和教学环境等因素影响,而明确的外语教育信念和对外语教育的本质的认识对外语教师的职业发展具有决定性的影响。当他们思考教育理念、教学本质,感到教学工作和生活相冲突,并希望寻求突破,渴望达到自我发展和职业发展和谐的时候,他们的职业发展终于走向成熟。

2.2 栖息地基质受水浪冲刷严重

水鸟被视为对栖息地质量和变化非常敏感的指示生物,会主动选择高质量的生活环境。 东太湖湖区原先纵横交错的围网对风浪具有阻拦消减作用,围网拆除使得东太湖湖面开阔,风浪条件恶化,且湿地公园与东太湖湖面直接相连,太湖风浪对湿地淘刷严重,造成水岸水土流失,湿地面积缩减;另一方面水浪的冲刷易导致浅水湖底的沉积物上浮、水质混浊、透明度下降,影响公园内水生植物的生长和水鸟的栖息环境[8]。

2.3 栖息地植被盖度过高,影响水鸟栖息

植被覆盖度对鸻鹬类生境适宜性有显著的影响。 有研究表明鸻鹬类多在植被覆盖度小于25%的开阔区域活动,过于稠密的植被会降低鸻鹬类食物的可获得性[17]。 在浅滩生境内,植被主要由挺水植物与浮叶植物组成,伴生有沉水植物和漂浮植物,形成了三大主要群落类型:芦苇群落、香蒲群落和菰-水鳖群落。 各群落普遍植被覆盖度较大,缩减了泥滩、开阔水域面积,侵占了鸻鹬类水鸟的觅食环境。 沼泽草地生境内,以葎草群落为主,伴生有构树等小乔木或灌木,由于缺乏管理以及葎草繁殖能力较强,生境内几乎完全被葎草覆盖,密度过高,压缩了其他草本植物的生存空间,不利于营造丰富多样的植被群落生境。

2.4 林地植被结构单一,缓冲隔离作用弱

捕食者和噪音是干扰鸻鹬类的主要因素[16]。东太湖湿地公园场地内鸻鹬类捕食者主要来自猛禽,噪音通常来自场地外的建筑施工,构建缓冲林带有利于降低人为干扰对栖息地的影响。 湿地公园内的陆生植被较少,主要是林地生境内散布的乔木和草本,其中有水杉、池杉、朴树、枫香、河柳、酢浆草、狗牙根等,以“乔木+草地”模式为主,缺乏中间层的过渡与遮挡,影响了鸟类活动的隐蔽性和安全性;稀疏的乔木林带对湿地公园外界人为干扰的削减作用较低,影响了鸟类栖息环境质量。

3 东太湖湿地公园鸻鹬类水鸟栖息地营造策略

基于东太湖湿地公园生境现状特点和鸻鹬类栖息地需求,通过栖息地基质建设、水位调控、分区的植物群落构建以及植物管理相结合的方式,构建东太湖湿地公园鸻鹬类水鸟的栖息地。 东太湖湿地公园鸻鹬类水鸟栖息地建设主要分为栖息地建设和缓冲区建设,栖息地主要位于湿地公园的浅滩湿地生境、沼泽草地生境和部分林地中的草地生境,浅滩、沼泽草地生境主要作为栖息觅食的场所,营造食源丰富、开阔安全的觅食生境;林地生境作为其天然的隔离、缓冲空间,营造相对独立、低干扰的隐蔽栖息地。

3.1 鸻鹬类水鸟栖息地基质建设和水位控制

3.1.1 栖息地基质建设

栖息地基质建设主要包括底质改造和微地形改造。 为满足鸻鹬类对水环境的需求,对1、2、3 号水塘实施底质改造。 通过挖塘清淤的方式,清除蔓延的芦苇与茭草群落,清除水下腐败植物的茎叶根系,提升水环境、恢复底栖动物群落,修复水底生态系统;进行微地形改造,主要通过挖掘或回填等方式,构建不同水深环境,以提高生境的异质性。 挖塘清淤的土可就地用于塘埂、围堰建设和微地形改造,避免外运或堆放,造成资源浪费。

图4 东太湖湿地公园水鸟栖息地水位控制示意图

3.2 鸻鹬类水鸟栖息地植物规划及管理

3.2.1 栖息地植被群落规划

对于鸻鹬类水鸟而言,面积广阔的滩涂区域是它们最佳的天然觅食地。 因此,在浅滩生境内应尽量减少浅滩中央的植物种植,营造部分光滩泥滩生境,可在周边塘埂、沟渠处种植低矮的水生植物带,如水葱、灯芯草、慈姑等挺水植物,用以阻隔视线、降低人为干扰,保护水鸟在栖息塘中的活动。 在挺水植物之间或空旷浅滩处可配置水鳖、荇菜等浮叶植物群落带以及苦草、黑藻等沉水植物为塘内生活的鱼、虾、贝壳类提供食物和养料,间接地为鸻鹬类水鸟提供食物,同时有助于维护生态系统完整性。 在沼泽草地生境和林地中的草地生境内,首先需要及时清理岸上的葎草群落,以草本植物种植为主,采用播撒狼尾草、麦冬、红花酢浆草等种子的方式,为鸻鹬类中偏好草地觅食的水鸟(如小杓鹬、矶鹬、尖尾滨鹬等)构建适宜的栖息环境[15]。通过植物群落构建形成:草地-挺水植物带-浮叶植物带-浅滩/光滩的多层复合生境结构,以适应大多数鸻鹬类水鸟的栖息觅食生境选择(见图5)。

图5 栖息地植物规划

3.2.2 栖息地生境植物管理

鸻鹬类水鸟对植被高度和盖度较为敏感,东太湖湿地公园有着大面积生长良好的芦苇群落,同时由于围网拆除后没有大量的养殖鱼类利用水生植物,没有渔民管理水生植物,东太湖漂浮植物、浮叶植物及部分沉水植物也开始呈现疯长态势,故有必要对东太湖湿地公园内鸻鹬类水鸟栖息地中水生植物进行管理,从而营造出更适合其栖息的植物群落。 可采用人工和自然相结合的植被群落管理办法。

针对挺水植被群落的管理,可在鸻鹬类迁徙季前期,即每年的2、3 月份和6、7 月份,采取人工轮割的方法,控制鸻鹬类栖息地中芦苇群落和香蒲群落的植物高度和面积。 在收割时应注意保留一定的斑块状和条带状老芦苇,为水鸟利用新芦苇枝上的潜在食物资源提供便利,部分芦苇收割后形成不同株高、且呈群聚分布的群落也有利于鸻鹬类在觅食时躲避天敌,相比芦苇密布区域更容易吸引水鸟[1]。 除人工轮割外,还可以采用自然方式,即在浅滩、沼泽草地的挺水植物密布区域养殖水牛等牲畜,通过生物啃食方式,自然管理水生植被群落,控制水生植被长势,也有利于形成更完善的生态链,丰富生态系统结构[19]。针对漂浮和沉水植物主要措施可通过在非迁徙季水位上升后实施增殖放流天然养殖的方式,科学放流鲢鳙、草鱼等滤食性、草食性鱼,实现以鱼抑藻、以鱼控草、以鱼净水,维护东太湖水域的生物系统平衡。

3.3 栖息地缓冲区植物规划及管理

3.3.1 缓冲区植被群落规划

林地生境以鸻鹬类水鸟栖息地的缓冲隔离区建设为主,在靠近水域一侧可构建草地生境,供偏好草地生境的鸻鹬类觅食。紧邻道路的缓冲林带宽度宜设置在30 m 以上[20],区域植物群落构建保留现状植被,补植一些提供食物的功能性树种,丰富乔灌草植被群落结构。 以现有乔木种类香樟、悬铃木、枫香等高大乔木为基础,适当增加乔木下层灌木盖度,丰富群落的垂直结构,特别是落果植物和开花植物,如冬青、紫荆等,既能为野生动物提供食物来源,又能形成较密集的植物群落空间,降低湿地公园外部的农事活动、交通等带来的人为干扰;草坪植物群落对部分鸻鹬类水鸟较为重要,应与乔、灌木群落相互交错,形成多样性的植物群落空间,在靠近浅滩、水域一侧可播撒野生花卉,如波斯菊、红花酢浆草、牵牛花等,增加水鸟栖息环境的生境多样性。 水边可配置柳树、芦苇、菰等,供水鸟隐蔽栖息(见图6)。

图6 栖息地缓冲区植物规划

3.3.2 缓冲区植物管理

林地生境内应维持林地自然状态,保持草本地被的野生状态、不清理灌丛、不清理枯木倒树、不在夏初季节喷洒农药,夏末季节推迟除草时间以提升林地生境保育其他较低等生物类群(如昆虫群落)的能力,为鸟类提供更为丰富的食物来源。

4 结论与讨论

太湖地区作为东亚-澳大利西亚候鸟迁徙路线上重要的内陆停歇点, 在大规模的围网养殖和退围还湖的人为活动影响下,地区滩涂湿地面积锐减,鸻鹬类水鸟在内陆湖泊湿地的栖息地面临着严峻的挑战。 湿地公园的建设是挽救水鸟栖息地的重要手段。 以东太湖湿地公园为例,通过对场地现状分析结合鸻鹬类水鸟迁徙和栖息地需求特点,明晰目前东太湖湿地公园在鸻鹬类水鸟栖息地建设方面的不足:浅滩内水位过高、水浪冲刷严重、生境植被覆盖率过大以及缓冲区植被结构单一等问题,提出以下栖息地建设策略:(1)对浅滩湿地生境进行挖塘清淤,提升栖息地质量,营造适宜鸻鹬类水鸟栖息的场地基质;在水鸟迁徙季通过水泵人工降低水塘水位,营造浅滩、光滩生境;(2)依据鸻鹬类栖息特性合理构建鸻鹬类栖息地和林地缓冲带的植物群落;(3)通过人工轮割、增殖放流等手段对湿地公园内的挺水、漂浮和沉水植物群落管理。 通过上述策略,将东太湖湿地公园建设成为在水鸟迁徙期适宜鸻鹬类停歇和繁殖的栖息地,有利于提升太湖地区鸻鹬类水鸟的数量和多样性,在滩涂湿地大量消减的背景下具有重要意义。

目前针对鸻鹬类栖息地的研究多集中在越冬地和繁殖地的栖息生境选择, 对中途停歇地的研究较少。本文主要探讨的是太湖地区滩涂湿地大面积减少的背景下鸻鹬类水鸟的停歇点栖息地构建,具有明显的浅水内陆湖泊的地域特征,其他地区的湿地水鸟栖息地建设需要考虑当地气候、水文、植被、水鸟迁徙期的不同,植物群落构建模式也应结合乡土物种做出相应调整。 其次,湿地公园水鸟栖息地的建设需要根据地域的不同、栖息鸟种丰富性和多样性的特点,构建适宜更多鸟种生存的栖息地,综合考虑当地与水鸟栖息地质量密切相关的因素,从而实现科学地对水鸟的招引与保护。