《江格尔》与游牧民族图案的比较研究

——以程式和平行对称法则为例

阿婧斯

(内蒙古师范大学 文学院, 内蒙古 呼和浩特 010022)

《江格尔》作为蒙古族口头叙事的艺术高峰,既是蒙古民族物质世界的诗化写照,也是精神世界的文学映像。史诗中对人物形象、装饰鞍鞯的描写,以及韵律结构的安排,都是蒙古族美学心理的集中体现。而文学与造型、口头与视觉都是一个民族最基本的艺术手段,二者的互通不仅表现在内容层面,也一样体现在结构风格等形式的维度上。无论是游牧民族造型艺术还是口头史诗,都既充满张力与激情,同时又富于程式,追求节奏和秩序感。同时这种程式化手法与平行对称法则的运用,对于史诗和造型艺术的生成和接受都会产生重要的助益,所以通过文本与造型艺术的比较,能够较为全面地透视蒙古民族美学心理,从而也能更深刻地理解史诗的创作机制与心理情感。例如布里亚特人居住的查干巴扎湖畔岩画中的人形图案(如图1),肩膀宽阔,身材高大,具有力士巨人形象。而这种对男子外形的表现一样见于史诗之中。“从史诗《江格尔》中勇士形体尺度到贝加尔湖查干扎巴湖畔岩画上男子汉形体之间的一致性,不仅是历史的证据,而且也是其古代诸蒙古部族的共同美学心理。所不同的只是,从起初萨满巫师的形体尺度变成了后来的勇士们的形体美及其尺度。”[1]221

图1 查干扎巴湖岩画

一、 口头程式与图案程式

程式是口头诗学中的重要概念,根据学者帕里的定义,程式是“在相同步格条件下,经常用来表达一个特定基本观念的一组词汇”[2]65。程式是经过漫长的口头传统的挑选,最终形成的一些具有重复性、固定性的表达方式,小到词汇片语,特性形容词,如《荷马史诗》中的“捷足的阿喀琉斯”、《江格尔》中的“乌兰洪古尔”等等,再到一组固定的句子乃至更大的结构单元,都体现着程式法则。程式、主题、故事范型金字塔一般建构史诗的创作规则。程式概念的提出并不仅仅是对史诗修辞手法的概括,而是揭示了口头文学,特别是韵文体文学不同于书面文学的独特的创作生成机制,解锁了史诗艺人惊人的记忆之谜,艺人无需记住成千上万的诗行,而是只需要记住有限的原料和掌握运用这些原料的规律,就可以现场进行史诗创编讲唱。在变与不变、传统与个人中找到最平衡和科学的路径,也可以说是高效省力的捷径,这也是口头传统看似脆弱却又能穿越历史长河、抵御时间侵蚀的一个重要因素。通过《口传史诗诗学:冉皮勒〈江格尔〉程式句法研究》一书,我们可以看到程式同样在蒙古族史诗中大量存在,是蒙古族史诗生成的基本规律。关于马匹、器具、宫殿、人物、动作等许多词组、句子、段落等程式描写,都是在《江格尔》数量宏大的章节异文中反复出现的。程式的确立也并不仅仅是发生于文学内部的偶然组合聚合,而是存在内容和形式的双重尺度。程式化这种手段本身也并非口头文学的专利,并不是一种单纯的文学手法,而是广泛存在于民间造型艺术之中,反映出程式化是一种重要的民间思维模式。

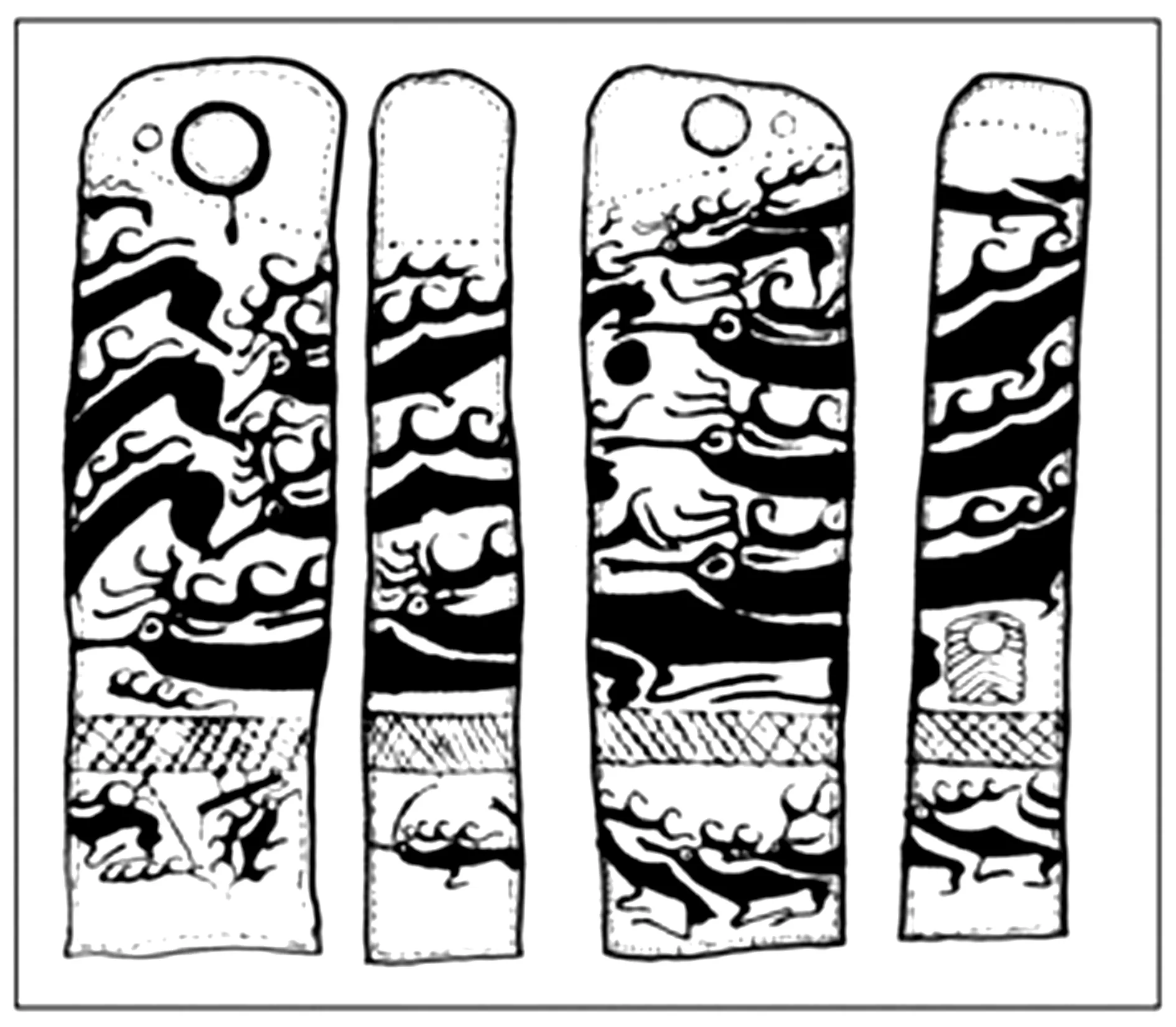

图2 草原鹿石素描图

程式也是装饰艺术最为重要的特征之一,是在长久的艺术实践中形成的相对稳定的艺术规范,同口头传统一样,也是集体智慧和个人风格有机结合后的物质外化。如游牧民族艺术中鹿石、青铜器、金银器上,对鹿形象程式化的“S”角和鸟喙处理(如图2)。此外,在中国、蒙古国、俄罗斯西伯利亚地区都有近似的考古遗存。从约公元前7世纪开始,活动在亚欧大陆的早期游牧民族斯基泰人,到匈奴人,再到鲜卑人,都出土有近乎一模一样的青铜饰牌。例如,图3是发掘于中国北部公元2世纪左右的青铜鹿饰牌,“侧面形象却有四条腿说明该图像是高度程式化风格化的,以至于其生物性细节已经不甚明晰”[3]271。而与此几乎完全一样的两个饰牌现于张家口和内蒙古乌兰察布,应属鲜卑人的考古遗存。说明当时或存在一个较为稳定的图案系统,在历时角度也保持着一定的延续性。这种侧身但是四条腿,鹿角如树叶般与饰牌边缘相连的处理手法,同样见于三鹿饰牌中,可见这是角类动物的一种固定图像程式。除此之外,萨满教艺术中反复出现的象征符号图案,也都是高度稳定的,具有宗教内涵的内在要求使其形式更加恪守传统。

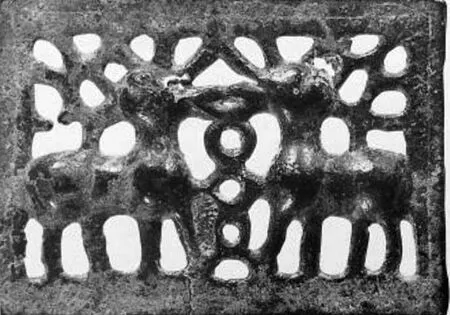

图3 青铜鹿饰牌

图4 锡林郭勒毡毯图案

其中,民间工艺美术中稳定的图案纹样,也是极为典型的程式化手法的体现。图案与蒙古族生活关系极为密切,日常生活、衣食住行都体现着发达的装饰艺术。蒙古族常见的纹饰包括云纹、犄纹、盘肠纹、回纹、卍纹、龙凤纹、卷草纹、几何纹、动物纹、普斯(圆形图案)、哈屯绥格等,通过各种组合构成了蒙古族民间美术图案。“图案pattern这个术语原先指的是一种母式Parent form。这种母式包括一些诸如用来生产重复图样的模板之类的机械制图器械。”[4]160可见,重复和稳定是图案的关键词,但并不代表最终所生产出的图像都是简单机械的重复,而是专指这个图像系统的底层构架。纵观游牧民族图案的发展历程,可以说也是经历了从具象到抽象的过程,最初的动物风格图案体现了近似的创作方法和题材,但具体作品夸张生动,具有多样性,随着时间逐渐对称化、规律化、抽象化,形成了最终的图案程式,在内容和形式上获得了最大的稳定性,并逐渐完成了功能性到装饰性的转化。“任何宗教性质的符号,只要它具有艺术的潜能,都能随着时间而成为主要的或纯粹装饰性母题。当一个母题因为与宗教有意义而被频繁地在各种各样的材料上制作时,就会产生定型。”[5]28我们显然很难得知口头程式的组合聚合进程,而图案程式慢慢定型的过程或许会对我们有所启发。

二、 平行对称法则

“希腊陶器的几何风格是以并列和平行为特征的,亚里士多德称之为‘像穿成串的珠子’,它是与有主有次的结构相对立的样式。令人惊奇的是,荷马时期的陶器也广泛采用几何学的设计,与此同时,荷马史诗的叙事结构也采用了几何学的设计。”[2]50这是弗里对荷马史诗和陶器艺术具有平行对称的共同表现的描述。这种结构上对平行式的共同追求,在蒙古族史诗和图案艺术中均有体现,所以对平行对称的理解不能仅仅限定为某一艺术领域的手法技巧,而是一种创作规律,并有着更为深层次的思维习惯和指向。

图5 古希腊几何风格陶器

“平行式(蒙古语称之为jergechegülül):在一般文学批评中,也有汉译作‘对应’的,指句子成分、句子、段落及文章中较大单元的一种结构安排。平行式要求用相等的措辞、相等的结构来安排同等重要的各部分,并要求平行地陈述同一层次的诸观念。经过研究,有人认为平行式具有多种结构模式,如并列、递进等。”[6]18平行式是蒙古族史诗非常典型的语言特征和结构特征,《江格尔》在程式、主题、故事范型等多层面呈现平行式的特征。一个层级的句子间均采用相同的句式或韵律,在意象和形式上都保持对称对应。“叙事的文学作品是以时间为顺序进行讲述的,不存在对称的句子。倘若把时间的顺序颠倒过来,也不可能产生像装饰艺术中把空间的顺序颠倒的对称感。因此在叙事文学中只能采用重复和各种词组的独特的结构方式来体现对称感。”[7]301史诗作为叙事文学,由于其口头文学的属性常常会中断时间链条,而采用重复对偶的手法,虽然在信息上会制造冗余,但可以达成平行对称美。

图6 双羊纹金饰牌

与史诗相同,游牧民族图案艺术也广泛体现着平行对称的规则。“在我们看来,对人-兽纹样或许是内亚的一个创造。它的基本构图是以一棵树之类为中轴,在其两侧对称布置人物、动物图像。”[8]370值得注意的是,这种平行式在口头诗歌中的盛行地域与平行式图案纹样竟然具有一定程度上的对应性。“平行式现象。诗学领域的权威意见认为,中国传统诗歌、闪语系诸语言的诗歌、乌拉尔诸语言诗歌、俄罗斯诗歌以及某些阿尔泰语系诗歌(例如蒙古和突厥),都是平行式的典型代表。”[6]193事实上,平行式是很多民族诗歌共通的手法,但在上述地区中表现得较为典型和普遍。这种史诗和图案在结构上体现出的平行对称性,在内亚地区有着悠久的发展传统。“迦勒底人即已肯定地制定了那种纹章式艺术和面面相对的形体的传统原则,此后历代相传,加喜特人、亚述人、阿开密尼朝和萨珊朝的波斯人,一直流传到阿尔泰的各民族……从泰罗发掘出的大量圆筒形印章上充满了这种图景,其中主要是受到吉尔伽美什和怪人恩启都的古史诗的启示,其构图都是对称的。”[9]29由此,我们可以对史诗与造型艺术间的互文关系进行引申,史诗内容上的二元对立,结构上的平行对称或许影响了图案艺术的结构,如一人双兽母题图案就成为对英雄吉尔伽美什的一种固定的图像表达。

北方游牧民族从岩画时期就有着大量的对马图像,林梅村教授指出,这是对吐火罗双马神的图像表现。匈奴出土的金银器的纹饰中图案逐渐讲究对称,构图规范,与斯基泰人的咬斗饰牌相比,发生了由写实向图案化的过渡,产生了大量的对兽饰牌,如双牛、双驼等。图6为鄂尔多斯式双羊纹金饰牌,现藏于呼和浩特文物事业管理处。其构图规则即为两侧对称,中间被中轴树型的纹样隔开。此后,这种对于对称化的追求几乎贯穿于游牧民族图案艺术之中。传统的蒙古族民间图案也基本是对称的。同口传史诗一样,这种平行对称的手法并不仅仅是一种技巧,而是图案生成的原则。如常见的纹样排列法则为二方连续或者四方连续,即为纹样向两侧或四方反复最终形成完全对称的图案。

三、 程式与平行对称法则的应用逻辑

(一)史诗和图案的生成机制

程式之所以广泛存在于民间艺术中,首先在于其对于创作主体的重要意义。如《荷马诸问题》中对《荷马史诗》的形成做了精妙的论证,从词源学角度分析史诗吟诵人的名称就是喻指把“诗歌缀合到一起的人”。书中援引品达残篇中的措辞,用编织带有图案的头带来隐喻史诗的缀合,这二者的并置,使得史诗艺人将既有的史诗段落缀合到一起的过程变得生动而清晰。在古老的印度诗歌传统中,也存在将精心制作的诗歌比喻成工艺精良的车轮。“缀合的隐喻,正如史诗吟诵人一词所传达的那样,也指涉了诗人作为一位创编者的权力。而且,这种缀合的隐喻与另一个隐喻紧密相连,亦即木工活儿的隐喻,以一种昭然若揭的类比方式指涉了诗歌创编的过程。”[10]120而这种诗歌缀合的过程并非《荷马史诗》独有的特点,而是口传史诗生成的普遍规律,蒙古族史诗也概莫能外。“史诗形式从小向大深化,首先是一个组合的过程,卡尔梅克史诗《江格尔》就体现了这一组合的全过程。这里可以看到唱段向一起汇集的现象,一般都是单情节的唱段以一定的结构顺序,以史诗中的共同领域、共同地域和共同时间为基础向一起汇集。”[11]94史诗艺人就是凭借传统和个人才华,对这些单情节的唱段进行合理而又具有艺术色彩的连缀组合。隐喻通常来自事物之间的联系,在我们现代人眼里,这种联系显得扑朔迷离、含混隐晦,通常是由诗性和想象力来建立完成的,但对于古代民族来说,这种联系很可能是直观而具体的。用编织工艺、木工工艺等与史诗的平行对应来喻指史诗的文本化过程经过了漫长的积累,最终由技艺高超的史诗艺人对片段进行符合民众需求的组装连缀。如同杰出的木匠将其他木工制造好的零件拼装成战车之轮,史诗吟诵人也指代着具有组装能力的行家能手。“因此一位细木工匠,或一位缝纫工的隐喻,与一位木匠或一位纺织工是截然不同的,它负载着一位大师级歌手的观念。”[10]124史诗与工艺艺术在产生之初,就建立了隐喻式同时又是富有合理性的联系,通过理解工艺的创造手法,帮助我们从中透视史诗的创作机制。

无论对于工匠还是史诗艺人,大量的程式都是其丰富的资料库,“口传史诗传统中的诗人,是以程式的方式从事学习、创作和传播史诗的。这就连带着解决了一系列口传史诗中的重要问题,包括证明史诗的歌手绝不是逐字逐句背诵并演唱史诗作品,而是依靠程式化的主题、程式化的典型场景和程式化的句法来结构作品的结论。通俗地说就是,歌手像摆弄纸牌一样来组合和装配那些承袭自传统的‘部件’。”[6]78这段话着重分析了程式对于史诗艺人的重要性,揭示了史诗的生成机制。笔者在新疆的田野调查中,采访了6位江格尔奇,关于是否会在讲唱江格尔前大致回忆一下即将要说唱的内容,均表示不会这样做,而是“自然而然”地就说出来了。说明是在口头讲唱的过程中通常由主题自然地引出下一个主题,所以在现实中很难有完全相同的史诗文本,因为并不存在对一个既定的标准本史诗的照搬和复诵。

与史诗艺人相同,工匠同样将某种动物造型的刻画方法、某种固定的图案纹样如同口头程式一般储存在心中,再具体配合器物整体需求进行组合,从而完成一个主题,其掌握的图案越多,则完成的作品越精彩丰富。“画家和口传艺人一样会采取某些即成的模式,模式可以提供一种框架,但它不是一成不变的。合理使用的模式有很多灵活性。”[12]62帕里也用雕塑的例子来阐释程式并非机械化的反复,在希腊雕塑中植根于传统是其主要的理念和创作手法,“雕塑家依循的那些模式远非是其创作上的限制,甚或也构不成其创作上的阻碍,恰恰是由于模式本身就充满原本的含义,传达着历经岁月淘洗的意蕴,并将模式符码传递到了当前的创作中。”[2]50程式化特点对于口头传统和造型艺术都意义重大,是民间艺人共通的创作机制,传统本身往往凝聚着一个民族的选择和认同,是艺人创作的助力和阶梯。而程式也并不是一种简单的重复,是在艺人心中存在一种高度内化的创作模式,之后随手拈来般灵活组合和扩展。可以说,手工制造的艺术品也正如口头艺人讲唱一般,具有伸缩性并灵活多变,既从属于传统又各不相同,而机械制作的图案就像死记硬背出来的诗句,千篇一律,缺少变化。于是史诗和图案呈现出相同的外在形式,具体的最小的部件库是相同的,如口头程式和纹样程式。构造的规律和风格是近似的,如图案大体最终都呈现和谐稳定的面貌,而史诗作品要以形式平行和线性叙事为双重构造规律。但每一个作品又均不同,体现在由于主题不同带来的艺人对部件的选取和节奏疏密的安排上。

此外,平行对称对史诗和图案生成过程的简化都有着重要作用。无论口头传统还是民间造型艺术,都是活态艺术以口传面授的方式传承,其生产方式不可以过于复杂和个性化,会造成传承困难,同时粗劣和简单同样会使其无法满足受众需求,所以一定会在生成过程的最简化和美学效果的最大化之间寻找一个平衡。以图案艺术为例,只需制作一半的图案,另一半只要原样复制就可以,这样既使得难度降低,又符合对称的美学要求。在史诗中也如此,平行式可以帮助史诗艺人记忆。如果两个或两个以上句子平行,记住一个句子,只要替换其中的一些词便生成了新的句子。而且史诗诗行中存在着多级平行的现象,平行也是保证艺人思路清晰的重要手段。此外,韵律也是词语需要遵守的重要原则,蒙古族史诗常见的押韵方式是“压头韵”,史诗中许多词语的安排并不单纯是由于内容,也受韵和步格的限制。意象句法的平行和韵律的和谐,都使记忆的范围缩小、工作量减轻,并同时可以达到审美效果。

(二)植根于传统的接受策略

民间艺术集体创作和活态的属性,使得主体与受众的关系密不可分,程式手段不仅对艺人创作至关重要,同样也会影响受众的接受过程。程式并不是先天固有的,无论是口头程式还是图案程式,最初都是来自对一个事物的具体描绘,反复打磨增删,最终被认可为最好的表现形式,之后固定下来传承传播。最后形成的记号形式稳定而简洁,但其内容含量却与形式不匹配,可以说是高度浓缩化的。

图7 犄角纹

例如,“ugalj”为蒙古语,源于早期对犄角类动物纹样规律变化的泛称。具体的有“argal ugalj”,即曲线弯转的盘羊角,“ever ugalj”角类卷曲的装饰。角类动物的各类角纹的卷曲变化都称“ugalj”,而其他类型纹样称为“hee”。事实上“hee”本身的意义应是折叠、连续重复和对称。今天蒙古语对装饰连续图案统称“hee-ugalj”,即双角的对称和连续折叠。从这一名称上不难看出,图案由具象到抽象,最后形成稳定的图案程式的发展史,如今线条化、简洁的图案很可能有着饱满丰富的历史信息,但由于程式的作用,这些图案的意义无需文字注解,也可以被特定文化语境下的人所共享,能赋予观众特殊的内容信息与情感体验。而口头程式这种植根传统的长久的固定化表达,不仅对艺人生成史诗至关重要,也会使演述者和听众之间的交流变得更为高效,获得语言描述之外的更多信息。我们有理由相信,简单的一个形容女性的程式“其光芒下能够穿针、其光亮下可以打更”背后或许曾有过一套复杂细致的描述,植根于光崇拜等信仰心理。再如,一讲到装备程式,听众马上知道英雄出征在即,引起了对下文的心理期待,并生发出特定的情感色彩,以及听众因为熟悉而取得的亲切感、代入感,营造出听众与艺人共在的效果。这是在民族文化语境内部建立起来的长久的交流模式,不同于文字阅读体验追求字面信息量的最大化,口头文学的程式看似冗余,但也是一个内容丰富的“信息包”,具有独特的传统性指涉,需要相应的打开方式。或者说听众本身也并非要听一个前所未见的猎奇故事,而就是在抑扬顿挫、回环重复的诗行中,完成对古老已知故事的重温,也是完成一次回溯传统体验英雄式激情的精神之旅。

(三)“秩序感”的美学尺度

程式化广泛存在于口头文学和民间艺术中,不仅由于其对于信息编码传递解码的意义,还在于其内在的美学尺度。在这里,我们可以援引艺术学中“秩序感”这一概念来分析口头史诗。程式化并不是一种消极的重复,而是艺术成熟的标志之一,是大众在历史长河中长久摸索后的最终成果。诸如音乐舞蹈的节奏、文学的韵律反复、壁画和装饰艺术形式感、秩序感强,具有风格化、程式化的特点,这种有规律的反复可以制造秩序美,符合人类对秩序感的心理追求。例如,在蒙古包中圆柱状均匀而富有节奏感的“乌尼”,由直线和交叉线构成的网状“哈那”,以及与蒙古包圆形的天窗和整体的圆形构架构成一种和谐并富有节奏的比例。口头史诗本质上还是听觉艺术,规律的重复、押韵都会给人带来听觉愉悦和审美享受,这也是我们在文本阅读中难以体会的。“有机体在为生存而进行的斗争中发展了一种秩序感,这不仅因为它们的环境在总体上是有序的,而且因为知觉活动需要一个框架,以作为从规则中划分偏差的参照。例证是秩序里的中断引起人们的注意并产生了视觉或听觉显著点,而这些显著点常是装饰形式和音乐形式的趣味所在。”[4]13在口头史诗讲唱中,当进入反复出现的程式表达,叙事性下降,形式美得到凸显,人们在平行对仗、回环往复的听觉体验中获得美感。而当一个程式结束,如同秩序的中断,使得人们重新移回注意力,也就造成了知觉上的“显著点”,程式化有效地控制着史诗的节奏,使得形式和内容、听觉体验和叙事要求有机地结合起来,呈现出整体上的秩序感。同样,一个民间工艺品上的图案也通常包含动物纹、植物纹、几何纹,追求各种纹样间的对称、节奏、比例关系,营造出一个和谐的整体。

许多程式片语都在史诗中起着修饰的功能,修饰程式越多,史诗就越精彩,篇幅就越长。富于装饰可以说是口头文学的特点之一,这种语言艺术的装饰与造型艺术的装饰都有着近似的追求繁复和反复的装饰心理。“装饰性即非再现,也非表现,而是美化,是按照作者心中的美的观念来创作艺术。装饰性是高层次、高品位艺术的共同特点,诸如音乐舞蹈的节奏、文学的韵律、戏剧的戏曲、美术中的壁画和装饰艺术都形式感强,讲求程式化(秩序美)的处理。程式化是艺术成熟的标志。”[13]270所以,从史诗里不厌其烦地对一件马鞍的描述,到现实中精工细作的民间工艺美术,从视觉艺术到听觉艺术,虽然不完全是纯粹的非功利性的美学创作,但都是注重形式并体现着追求装饰的美学心理。“无论是叙事散文中的重复部分,还是装饰艺术中的节奏现象,都不是由于技术上的需要,这就证明了单纯从技术上去理解节奏是不够的。刺绣、绘画、玻璃串等艺术品中,有规律重复的现象可以给人以快感。”[7]298而且,这些美学旨趣并没有随着时代发展而产生大的变异,民间图案和固定程式的形成,就说明已经经历过数代人的检验和完善,形成符合蒙古民族的美学追求的稳定形式。所以宗教的勃兴也仅仅是增添而并没有以宗教图案完全代替民间图案。同样,《江格尔》虽然产生含有佛教用语的程式,但更多的是保留了原有程式的古老性。所以程式在形式上的美学属性也是保证其不被时间拆解的重要因素。

图8 匈奴毡毯野兽咬斗图案

平行对称式的发达同样也是由于审美心理的内在需求,从植物的花叶到动物的体态,以及人类自身的构造,客观世界中广泛存在的平行对称现象,自然会影响人类的思维模式,并以审美追求的方式表现出来。“人类不但喜欢根据同异性来安排各种成分,而且还喜欢重复和对称的结构。这方面的例子很多,如串珠子的安排和读者眼前书的布局,以及动作、讲话和音乐中的节奏,此外,还有社会的结构和思想的体系。”[4]9而史诗和民间艺术作为集体艺术,势必体现着该民族最具普适性的思维特点和美学追求。平行对称无论是在视觉还是听感上,都会给人以审美愉悦,这种心理不仅体现于艺术形式,史诗中对于美好形象的塑造也同样遵照平行对称的尺度,例如史诗中描述弓箭、宫殿的装饰均是成对出现的图案。而对负面人物的外形描写,为了突出其丑的有效手段就是破除平衡美。例如蟒古斯常常出现独腿、独眼,形成“对称”与“非对称”的对立,可见平行对称在很大程度上符合蒙古民族的美学心理。

(四)二元对立的原始心理

这种对于平行对称在形式上及内容上的追求,反映出一定的二元论的原始心理,在相反的对抗中维持一种终极的平衡。如匈奴早期的动物风格饰牌并非构图对称的画面,而往往是双兽咬斗,多为食草动物和食肉动物的扭打纠缠,表现出了强烈的强与弱、生与死、动与静的对立。二元对立也是以《江格尔》为代表的蒙古族史诗最为直观同时又非常深隐的特点。史诗叙事都是围绕着英雄与蟒古斯的对立而展开的,在一些求婚型史诗里表现为英雄和岳父或者竞争者之间的冲突。不同于中国南方等其他地区的史诗,蒙古族史诗缺少单纯表达爱情或者英雄创世等同类题材,对立冲突是蒙古族史诗不可或缺的叙事要素,这一形式上鲜明的外在特征,势必有着民族心理作为其生发孕育的土壤。史诗中蟒古斯的内涵虽然发生了由自然属性到社会属性的转变,但始终是异己力量、敌对力量的化身。英雄与蟒古斯的对立具有多层次的内涵,例如善恶、好坏的伦理层面的对立,以及通过形象的描述达到美丑的对比,不仅仅是蟒古斯,当英雄变成秃头小儿,骏马变成小癞马,也是在外形上塑造强烈的反差。仔细分析蟒古斯形象会发现,与其他民族文学故事中五花八门的妖魔鬼怪相比,蟒古斯是相对定型化和象征化的,例如蟒古斯多头、独眼、强悍、狼吞虎咽、吃活人、吃生肉,住在青铜宫殿里,与英雄的黄金宫殿相对。可以说,蟒古斯代表着一种荒蛮的力量,是秩序永恒的破坏者、颠覆者。如同列维·施特劳斯笔下的“生食”与“熟食”,英雄与蟒古斯的冲突也就意味着秩序与混乱、文明与原始的冲突,于是扫除混乱、恢复秩序便是英雄不可失败的永恒任务。

二元对立是神话思维的典型特征,日夜、天地、雌雄、强弱、生死,物质世界中大量的对立势必结构着人类的思维模式,将事物进行二分是人们思维的起点。而在游牧世界中,这种强与弱、生与死的辩证法,无论是在自然界还是在人类社会中,都长久激烈地上演。不同于“天人合一”背景下忙于阶级斗争的农耕邻居,游牧地域自然的强悍和人的脆弱渺小,形成了鲜明的对比和二分,而历史中各个部落弱肉强食的斗争之酷烈,完全秉承着从自然猛兽那里学习来的生存法则。除了神话思维和游牧地缘的决定性,二元论思维的发达也与萨满教思想密不可分。蒙古萨满教99尊天神,分为东方44恶天神和西方55善天神,有学者指出,蒙古萨满教这种善恶对立,受到了以光明与黑暗为基础的二元论思想高度发达的的祆教影响。蒙古神话《天神之战》就描写了东方天神阿塔·乌兰和西方天神霍尔姆斯塔的战斗,阿塔·乌兰战败于是进入下界,从而确定了东西神上中下界对立的宇宙秩序。其后,蒙古萨满教逐渐分为白、黑两派,信奉西方腾格里的为“白博”,而信奉东方腾格里的为“黑博”。在16世纪末,藏传佛教第二次强势进入蒙古地区后,也有将向藏传佛教妥协的萨满称为“白博”,而坚持与藏传佛教对峙的称为“黑博”。萨满教作为蒙古民族精神世界的基石,其广泛而深入的二元思想,势必会在蒙古族的文学艺术等各个层面留下烙印。

通过比较可以看出,无论是《江格尔》还是游牧民族图案艺术,都具有程式化和平行对称的特点,所以程式化和平行对称并非仅仅是某种文学手法,而是被交互运用在不同的艺术手段当中,也势必有着更深广的文化根源。二者不仅对史诗和图案的生成与接受都具有重要的意义,其韵律感、回环往复的音韵美,平行对称的视觉美,都是民众美学接受过程中的首要心理。这种秩序美及固定化、模式化的需求,主要因为史诗和造型艺术的创造者和接受者都是大众和集体,希望通过有序的事物来把握纷繁的世界,是一种普遍的思维模式。但无论是史诗还是造型艺术,都没有因此而变得机械和刻板,相反,其中有着蓬勃的生命力和真挚的情感体验。正如赫尔德所言:“诗的基础和土壤是想象力和人的生命、灵魂之域。通过词语和人物,诗唤醒心中沉睡的幸福、美和整全的思想。”[14]151

——新一代江格尔奇为例