生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的影响

吉亚辉 梁雅楠 张成

摘 要:绿水青山就是金山银山,生态环境的好坏关乎人民福祉的高低。基于西北五省区2009—2017年面板数据,利用动态空间杜宾模型(动态SDM)和E-G协同集聚指数检验生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应是否存在空间影响,并通过构建单门槛效应模型,进一步分析了生产性服务业和制造业协同集聚影响生态效应的强度。研究表明:第一,生产性服务业和制造业协同集聚通过提高科技水平改善了生态环境,具有显著的长期效应。第二,生产性服务业和制造业协同集聚对本区域生态改善具有积极促进作用,对其他周边地区生态效应也同样具有溢出效应,这体现出区域协调性。第三,当异质型人力资本的数量跨过门槛值16 422后,生产性服务业和制造业协同集聚对生态环境的改善才会发挥显著的积极影响。基于以上结论并立足西北五省区发展现状,应当建立系统完善、刚性约束的制度体系,充分发挥知识、技术溢出效应,重视人力资本推动区域发展的边际贡献,同时应当以区域经济一体化为依托,完善区域产业布局,打破区域边界,让生态效应改善的成果充分“外溢”。

关键词:协同集聚;生态效应;动态空间杜宾模型;面板门槛模型

基金项目:国家自然科学基金项目“自然资源禀赋、地方政府行为与区际产业转移”(71663046);甘肃省优秀研究生“创新之星”项目“知识溢出视角下西北五省区制造业升级的空间效应研究”(2021CXZX-250)。

[中图分类号] F061.5;F062.9 [文章编号] 1673-0186(2021)009-0091-020

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2021.009.007

绿水青山就是金山银山。党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业总体布局,正式拓展为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”,提出建设美丽中国,这一拓展表明我们党对中国特色社会主义建设规律的认识上升到新的水平。社会发展不再是简单追求GDP增速,我们更想要的是绿色GDP,但现实中环境与经济往往会陷入顾此失彼的困境甚至会处于“零和博弈”的尴尬局面。

2019年《政府工作报告》明确指出“围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术創新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国”①,“十四五”规划和2035年远景目标纲要进一步指出“加快推进制造强国、质量强国建设,促进先进制造业和现代服务业深度融合”②,现阶段生产性服务业和制造业融合发展的重要性可见一斑。对于西北地区而言,存在两个不容忽视的事实:一是产业结构老化,第二产业发展动力不足;二是生态环境脆弱。立足西北五省区现状,制造业如何带动生产性服务业发展?生产性服务业的发展壮大又会如何反作用于制造业?二者的内部反馈机制如何建立?更值得进一步探讨的问题是:生产性服务业和制造业协同集聚的创新效应如何显现?生产性服务业和制造业协同发展的强度达到哪一个具体的门槛值可以发挥其促进作用?针对这些问题的研究对于西北五省区制造业的转型升级、服务业的提质增效具有重要的战略指导意义。

国内外学者对于生产性服务业和制造业协同集聚的积极作用多持肯定态度,认为生产性服务业和制造业的协同集聚会激活区域创新、增加知识溢出并增强企业间的关联度[1-5]。但赫尔斯利·罗伯特(Helsley Robert)使用“城市构成模型”研究“集聚、集群与城市规模及构成”时对传统的集聚理论提出了质疑[6],认为并非所有的产业协同集聚都会提高产业间的合作效率。关于生产性服务业与制造业协同集聚的研究,国内外学者主要基于两个视角展开:

第一,基于产业互动视角。国外对于服务业和制造业的关系研究较早。作为一种重要的要素,服务是提升制造业发展质量的重要基础[7-9],当生产性服务业和制造业具有明显的集聚倾向时,更有利于提高就业质量[10]。随着科技水平的提升,我国的产业结构逐渐“软化”,工业经济正在向服务经济转变[11],党的十九大明确释放出加快现代化生产性服务业,依托生产性服务业推动制造业转型升级的信号,生产性服务业与制造业的关系受到越来越多的关注[12-14]。郭然和原毅军基于新常态、新旧动能转换的视角研究生产性服务业集聚对我国制造业发展的影响[15],结果表明,生产性服务业集聚通过提高技术创新能力和优化产业结构从而提升制造业发展质量。孙畅指出政府在指定产业政策时应充分考虑高端服务业和先进制造业的互动关系[16],从双向互动视角平衡两产业的发展。

第二,基于空间互动视角。马歇尔·阿尔弗雷德(Marshall Alfred)阐述了存在外部经济与规模经济的条件下[17],产业空间集聚经济理论的三个形成动因:劳动池、中间产品以及知识信息。埃里森·格伦(Ellisionet Glem)通过NBER专利引用数据证实了马歇尔认为的集聚经济产生的外部性动因[18]。陈晓峰和陈昭锋指出:产业集聚不仅仅是单一产业在地理上的集中与自我强化[19],更是相关产业协同集聚的演进过程。生产性服务业与制造业协同集聚能够显著促进产业结构升级[20-21]、提升城市创新水平[22]、提高区域绿色创新能力[23]、促进城市群的发展[24]。姚星等基于国际视角[25],强调了产业融合对区域经济发展的重要性。陆凤芝和杨浩昌基于2003—2016年我国30个省区的面板数据[26],实证检验了产业协同集聚对生态效应的影响,结果表明:产业协同集聚的溢出效应在中西部地区比较显著,产业协同集聚与环境污染呈稳定的倒U型关系,虽然产业协同集聚在短期不利于环境污染治理,但在长期会推动环境污染的有效治理。

综上所述,生产性服务业和制造业的协同集聚越来越受到广大学者的关注,但是以生态效应为切入点来研究两者关系的文献较为匮乏。因此,本文尝试对生产性服务业和制造业协同集聚影响生态效应的机制进行检验。本文创新性在于:第一,通过构建生态效应的复合指标来衡量影响效应,结果更为准确;第二,利用动态SDM分析西北五省区生态改善的空间效应,使用面板门槛模型探讨生产性服务业与制造业协同集聚达到哪一门槛值才会对生态改善产生积极作用,准确分析了内在的作用机制。

一、理论机制与研究假设

已有研究表明,生产性服务业和制造业的协同集聚集中表现为产业间在知识、技术、基础设施、节能减排等方面的竞争与合作共享[27]。具体在本文中,生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的影响表现为两条路径(见图1)。

(一)直接影响

生产性服务业和制造业协同集聚有利于加速创新成果转化,改善生态环境。通过对Marshall集聚外部性和Jacobs集聚外部性的溯源发现,Marshall集聚外部性更强调专业化分工导致的创新活动,Jacobs集聚外部性则强调多样化分工导致的创新。对于生产性服务业和制造业的协同集聚而言,专业化分工能够显著强化企业上下游之间的关联,简化交易程序,降低双方信息不对称程度。由新经济地理学的核心——边缘模型(Core-Periphery Model)中关于需求侧关联和成本侧关联分析可知,专业化分工给企业带来的益处是降低交易成本,加速整个成果转化的过程。其一,在当今时代,企业之间的界限不再那么明确,企业界限的演进越来越趋向于“后钱德勒迷惑”①,制造业依附于生产性服务业的拉动,上下游之间的信息成本显著下降,生产、转换各个环节更加透明,节省了沟通成本,企业之间的界限逐渐模糊,企业之间倾向于合作生产,因此相对来说,企业有更多的资金投入技术创新与成果转化环节,成功的技术创新能够有效发挥其清洁能力,从而起到改善生态环境的作用。其二,企业往往不是被视为单独的个体,而是视为处于产业链上的一个环节。在生产过程中,大部分企业生产能力有限,效率低下,难以完成整个生产流程,因而往往是与配套的企业进行协作,形成长期稳定互助的上下游供应关系,其中间的任何一个企业进行技术上的创新、产生技术进步行为,都会通过产业链的共享,直接影响其上下游企业的生产效率。不难看出,产业链充当一种重要的联结企业间关系的桥梁角色,企业个体嵌入产业链的一个突出特征是交易成本会降低、投入产出性价比相对会提高。因而,生产性服务业和制造业协同集聚通过企业这个中介匣子,会显著影响企业的创新成本。基于以上分析,提出本文的第一个假设:

假设1:生产性服务业和制造业协同集聚通过发挥创新效应改善生态环境。

(二)间接影响

生产性服务业和制造业协同集聚有利于发挥知识溢出效应。生产性服务业具有知识密集型行业的一般特性:规模报酬递增。因而,从概念上说,其集聚程度越高,规模效应越显著[28]。行业间知识溢出通过推动各行业的知识生产,能够有效促进产业发展。新经济地理学原理中知识创新与扩散模型(Two person Model)对知识溢出做了较为翔实的研究,知识溢出对人力资本的积累起着重要作用,而生产性服务业和制造业协同集聚为人力资本的学习、交流提供了一个便捷的“公共信息池”,“公共信息池”中知识异质性的大小决定了知识溢出效应发挥有效性程度的高低。经验事实表明,高素质人力资本不仅仅通过接受普通高等教育这一条途径来提升自己,更重要的是依靠非正式会谈、论坛交流的学习甚至是人与人之间的沟通等知识溢出途径来提升自身的技能。随着人力资本的积累,人们的思想观念、生活方式等会趋向于绿色化发展。熊彼特“创新理论”内涵中的创新扩散思想便很好地佐证了知识溢出效应。在熊彼特看来,创新之所以能够发生,是因为企业家的创新精神,企业家聚集在一起,会形成一种宽容和谐的社会氛围,有助于企业内部人才进行思想观念的碰撞交流,从而对知识溢出的发生形成正向促进作用。之后随着众多学者对创新思想的发展,衍生出“干中学”模型、技术溢出理论等诸多理论。“干中学”模型以及技术溢出理论的本质是通过先进技术的拥有者充当领头羊的角色,通过技术传播、经验积累来提高生产率。在“知识溢出”模型、“干中学”模型以及技术溢出理论的支撑下,人力资本的积累对技术创新起着“加速器”的作用,即人力资本的有效积累会缩短技术创新周期,有利于发挥生产性服务业和制造业协同集聚带来的技术溢出效应,从而降低生态改善的难度。基于此,提出本文的第二个假设:

假设2:生产性服务业和制造业协同集聚通过提升人力资本积累水平促进生态改善。

基于新古典增长框架,本文构建理论模型用环境库兹涅茨倒U型曲线(EKC)分析生产性服务业和制造业协同集聚的门槛效应。根据该曲线,在经济发展的初期阶段,随着收入增加环境质量将不断恶化,当收入越过某一特定的“转折点”后,环境質量将得到改善,即“污染—收入”之间存在一种“倒U型”的发展轨迹。借鉴此思想,本文认为在生产性服务业和制造业协同集聚的初期,其技术创新效应未充分显现①,对生态改善的积极作用影响很小;随着生产性服务业和制造业协同集聚的强化,技术创新效应充分显现,即异质型人力资本的积累达到一定程度,对生态环境的改善作用会跨过令其受限的门槛值,充分发挥其清洁能力。基于上述分析,构建一个企业生产决策模型进行分析。

假设市场是一个两部门模型,即只有消费部门和生产部门。生产部门由多个生产规模相同的企业构成,但产品生产过程中单位面积排污密度却是不同的。令企业排污密度为ki[ki∈(0,+∞)],产品价格Pi由市场供求关系来决定,企业生产成本与产量成正比:

企业在生产过程中,面临两种决策:一是从理性经济人假设出发,追求自身利益最大化,无视环境破坏的代价,造成负外部性;二是将环境效益考虑在内,重视可持续发展,在生产过程中放弃一部分经济效益而兼顾环境效益。

由于现实环境中资源约束的存在,企业在生产时面临环境成本,即:

在环境规制强度为e时,若企业采取第一种决策,此时外部环境总成本为

若企业采取第二种决策,为方便说明情况,假设企业此时放弃的经济效益是一个固定比例,用ρ来表示。则放弃的经济效益可表示如下:

基于上述分析,当企业追求自身利益最大化时,此时可获得产出效益为

当企业为了可持续发展将环境效益考虑在内时,此时企业获得的产出效益为

根据上文分析,依据理性经济人假设,企业选择自身利益最大化时,若考虑环境效益需满足条件:

解上述不等式,可得:

联立(2)(8)可解出限制条件:

为更直观地进行分析,绘制单位面积环境污染强度概率分布图,如图2所示。当环境规制强度e→0时:

当环境规制强度e→∞时:

由图2可知,在临界值内的环境强度增加能够促进企业进行技术创新,而超过这一临界值后环境强度增加对企业技术创新是不利的,由此可以推断出产业集聚的技术创新效应对污染排放量的影响可能是一个先上升后下降的变化趋势。据此,提出本文的第三个假设:

假设3:生产性服务业和制造业协同集聚只有达到一定程度后,对生态效应的改善才会产生积极影响。

二、研究设计

综上,产业协同集聚对生态效应的改善有空间影响,同时需要借助面板门槛模型来分析产业协同集聚的门槛值,因此本文拟通过空间模型分析产业集聚对生态效应改善的空间效应,在此基础上利用面板门槛效应研究生产性服务业与制造业协同集聚达到哪一门槛值才会对生态改善产生积极作用。

(一)动态SDM设定

显然,地区之间具有学习借鉴效应,即一个地区有效的生态治理成果会对其他地区形成示范作用,产生空间溢出效应。本文研究生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的影响,运用动态SDM解释集聚的直接影响和间接影响:即测算其在西北五省区中的直接效应和溢出效应。综合考虑时间、时空的滞后项之后,模型设定如下:

其中:Yt-1表示被解释变量的一阶滞后项,τ为系数,τYt-1表示被解释变量的时间滞后项;μWYt-1表示被解释变量的时空滞后项,μ为系数;当τ=μ=0时,退化为静态空间杜宾模型。

上述计量模型的设定中,由于空间滞后项的存在,会导致回归结果产生空间依赖性,即回归系数并不直接反映解释变量对被解释变量的影响程度。参照勒萨热·詹姆斯(LeSage James)的做法[29],采用偏微分法将总效应分解为直接效应和间接效应。其中,直接效应反映生产性服务业和制造业协同集聚对本区域生态改善的影响;间接效应反映生产性服务业和制造业协同集聚对其他区域生态改善的影响,即空间溢出效应;因而,总效应反映了生产性服务业和制造业协同集聚对生态改善的全部影响,即直接效应和间接效应的总和。依据动态SDM方程,设置如下:

写成矩阵的形式为:

(二)面板门槛模型设定

为了防止主观设定生态强度的门槛值,借鉴汉森(Hansen)设定面板门槛模型的做法[30],其确定门槛值的依据是残差平方和最小。单一门槛值模型设定如下:

其中:i=1,2…5,表示西北五省区;k代表控制变量;t表示时间;y表示被解释变量;x表示解释变量;qit表示门槛变量,当qit≤y时,qit≤y=1,否则,qit≤y=0;β代表回归系数,β=β2,θ=β1-β2;λi表示该模型为固定效应模型。在本文中其代表的含义如下,yit:生态效应,以废水排放量、氮氧化物排放量和固体废物排放量作为衡量指标;xit:生产性服务业和制造业协同集聚,以区位熵和E-G协同集聚指数衡量;qit:门槛变量,以异质型人力资本来衡量;Xkit:控制变量,包括科技水平、重工业企业数量和同质型人力资本。

(三)生產性服务业和制造业协同集聚指数设定

1.生产性服务业和制造业协同集聚的区位熵

测算产业集聚度常用的指标是区位熵[31],形式上是比值的比值。以区位熵衡量生产性服务业①和制造业的协同集聚度,计算公式如下:

其中:i=1,2…5,LQM表示西北五省区制造业的区位熵,LQM值越大,表示协同集聚水平越高;LQP表示西北五省区生产性服务业的区位熵,CC表示西北五省区制造业和生产性服务业的协同集聚指数。具体的,emi表示i省区的制造业从业人员数,epi表示i省区的生产性服务业从业人员数,em表示全国制造业从业人员数;同理,ep表示全国生产性服务业从业人员数,Ei表示i省区所有的从业人员数,E表示全国第一、二、三产业所有的从业人员数。表1列出了西北五省区2009—2017年生产性服务业和制造业的区位熵及协同集聚指数。

由表1可知,陕西省近些年的制造业区位熵呈现平稳态势,其余四省区制造业的区位熵整体上呈现下降的趋势,其中甘肃省制造业区位熵自2009年以来下降了39.71个百分点,说明甘肃省制造业随着时间的推移,越来越分散。同时可以看到,陕西省在西北五省区中制造业区位熵值处于领先地位,因为陕西省近年来的产业发展正向技术和知识密集型转变,这可从其生产性服务业的区位熵值得到证实。还有一个值得关注的现象是甘肃省的制造业集聚程度最低,2017年制造业的区位熵值仅为0.339 5。

西北五省区生产性服务业的区位熵值明显高于制造业。宁夏回族自治区生产性服务业的区位熵值在五省区中最大但呈明显的下降趋势,说明宁夏回族自治区的生产性服务业集聚水平有分散的趋势。甘肃省生产性服务业的集聚程度依然最弱,甘肃省作为我国传统的老工业基地,其制造业的服务化没有很好与当地的整体发展接轨,因而生产性服务业的发展没有呈现很好的效果。

从协同集聚指数来看,陕西省生产性服务业和制造业协同集聚指数有明显的上升,发展越来越趋向于均衡,在西北五省区中产业协同集聚趋势最为明显,其余四省区协同集聚指数均呈下降趋势。整体来看,西北五省区生产性服务业和制造业协同集聚指数随着时间的推移,越来越趋向于均衡。

2.生产性服务业和制造业的E-G协同集聚指数

埃里森最先用E-G指数研究产业集聚问题[32],为使生产性服务业和制造业的协同集聚指数更精准,用修正后的简化E-G指数对其重新衡量。具体参考江曼琦和席强敏的做法[33],E-G指数设定如下:

一般来说,E-G协同集聚指数小于0.02为低度集聚,大于0.05为高度集聚。从表2可以看到,西北五省区生产性服务业和制造业的E-G协同集聚指数均小于0.02,为低度集聚状态。特别地,注意到宁夏回族自治区和新疆维吾尔自治区E-G协同集聚指数为负值,这并不能说明这两个省区的生产性服务业和制造业的协同集聚程度非常差。已有研究表明,E-G指数为负值的情况有两种[34]:一是在某一行业,从业人数占所有地区就业人数比重很小时,且该行业空间集聚水平小于生产集中程度;二是从经济学意义上解释:如果某些行业的企业分布非常分散,但排名靠前的企业规模又非常大,此时也可能出现E-G指数为负值的情况。结合两省区的实际情况,出现第一种情况的概率更大。从表2可以看到,甘肃省近年来生产性服务业和制造业的集聚程度较好,这与甘肃省政府从2015年开始陆续出台有关生产性服务业和制造业融合发展的相关措施,并取得了一定的成效有着密切的关联。易见,E-G协同集聚指数的结果印证了表1区位熵的协同集聚结果。

(四)变量设定

1.被解释变量

生态效应(em):参考郭然和原毅军指标选取的方法[15],同时结合数据的可获得性,借鉴李锴和齐绍洲给指标赋权重的方法[35],将废水排放量、氮氧化物排放量以及固体废物排放量各赋值1/3,构建生态效应指标,生态效应综合评价指标见表3。

2.解释变量

生产性服务业和制造业协同集聚指数(cc):在上文的分析中,参考赵文琦和胡健及刘志彪等构建区位熵指标的方法构建了生产性服务业和制造业协同集聚指数[31,36];此处参考江曼琦和席强敏的方法构建修正后的E-G协同集聚指数来衡量生产性服务业和制造业的协同集聚水平[33]。

3.控制变量

为了使估计结果更加准确,防止出现因遗漏重要变量导致的估计系数偏误问题,结合影响生态效应的其他因素,选取重工业企业数量、科技水平和同质型人力资本这三个控制变量。重工业企业数量(heavy)。某一地区重工业企业数量越多,排放的空气污染物相应也会增多,自然会对空气质量指数产生负向影响。因而将各省区的重工业企业数量数作为一个控制变量纳入模型中。科技水平(R&D)。某一地区科技水平越高,处理污染物的效率会越高,因而对空气质量造成的损害会下降,降低生态治理的难度,从而达到改善生态效应的目标。参考陈堂和陈光对科技水平的衡量[37],选取各省区R&D经费支出作为衡量科技水平的指标。同质型人力资本(hl)。参考罗勇和高爽对人力资本的划分[38],以受教育年限为界限将其划分为同质型人力资本(hl)和异质型人力资本(dl)①。

4.门槛变量

异质型人力资本(dl)。通常认为人力资本素质越高,越容易接受新思想,生活方式会更加健康,因而其自身的行为会对生态改善产生正向的促进作用。

(五)数据说明与描述性统计

考虑到各省区以及全国制造业从业人员数据和生产性服务业从业人员数据的可获得性,本文最终收集了2009—2017年西北五省区的相关数据进行后续的实证分析。废水排放量、工业废气排放量以及固体废物排放量相关数据来源于《中国环境统计年鉴》、各省区统计年鉴以及中经网产业数据库;各省区及全国制造业从业人员数据来源于《中国工业统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各省区统计年鉴;生产性服务业中的各省区及全国的房地产业的从业人员数据来源于《中国房地产统计年鉴》《中国统计年鉴》;其余相关数据来源于各省区统计年鉴。各变量的描述性统计见表4。

三、实证结果与分析

在对实证研究的方法特点、本文使用的数据进行具体描述后,再对生态效应进行空间相关性分析,通过对生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的空间效应进行详细的实证分析后,基于面板门槛模型,探究生产性服务业和制造业的协同集聚强度达到什么程度才能发挥其促进作用。

(一)生态效应的空间相关性分析

1.空间权重矩阵

空间相关性分析的第一步是构建恰当的空间权重矩阵,空间权重矩阵反映了空间上的关联程度。本文综合考虑以往学者构建空间权重矩阵的方法[39],权衡了空间邻接矩阵W1、地理距离权重矩阵W2、经济距离权重矩阵W3、地理经济距离权重矩阵W4以及嵌套权重矩阵W5,考虑数据的局限性与回归结果的理想性,最终选取嵌套权重矩阵进行空间相关性分析。嵌套权重矩阵同时考虑了经济距离和地理距离的影响,即嵌套权重矩阵W5=φW2+(1-φ)W3,参考李锴和齐绍洲的设计[35],φ取0.5。

2.空间自相关检验

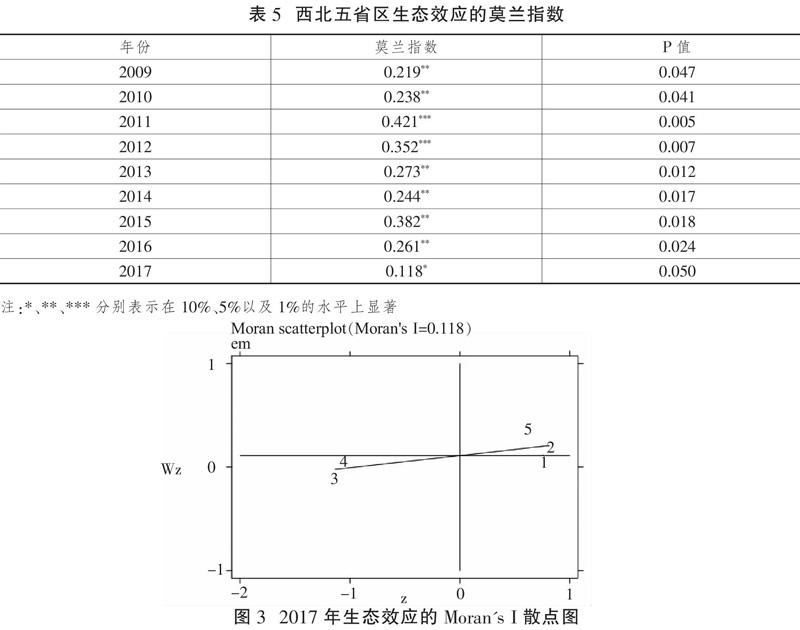

在用空间杜宾模型进行实证分析之前,通常要判别空间是否存在自相关关系。空间自相关检验有两种:全局空间自相关检验和局部空间自相关检验。目前普遍采用莫兰指数(Moran's I)来判断变量之间的全局空间相关性。Moran's I>0,表明变量之间存在空间正相关关系;Moran's I<0,表明变量之间存在空间负相关关系;Moran's I=0,表明不存在空间相关关系。莫兰指数公式为:

局部空间自相关通常依靠莫兰指数散点图来实现,莫兰指数散点图可以更加直观清晰地显示各省区与邻近省区同类指标之间的关系,揭示其局域相关关系[40]。如图3所示,五个省区拟合图分布在Ⅰ、Ⅲ象限,说明西北五省区都以“高—高”“低—低”的集聚为主,同时也印证了西北五省区生态效应存在明显的空间相关性。

(二)动态SDM选择

在莫兰指数检验的基础上,要进一步選择空间计量模型。选择的思路如下:

从表6可以看出,首先,LM检验的统计量均在1%的水平上显著,说明可以利用空间计量方法进行分析;LR检验的统计量均在1%的水平上显著,说明如使用SEM或SAR分析空间溢出效应存在偏误;最后,Wald检验的统计量在1%的水平上显著,说明SDM无法退化为SEM和SAR。综上,应选择SDM模型进行分析。

接下来考虑动态效应的影响,引入生态效应的时间滞后项τemi,t-1、时空滞后项μWemi,t-1,构建动态SDM。为了保证结果的稳健性,根据引入的滞后项形式的不同,本文对三种形式的动态SDM进行估计,表达式如下:

其中,Xit为解释变量和控制变量的组合,Xit=(ccit,dlit,hlit,R&Dit,heavyit);δi为时间效应,μi为个体效应,εit为随机误差项,W为空间权重矩阵。为保证回归结果的平稳性,对被解释变量取对数。表7列出了只含时间滞后、只含时空滞后以及同时包含时间时空双滞后的动态SDM回归结果。

由表7可知,对于仅包含时间滞后的动态SDM回归结果而言,核心解释变量协同集聚指数虽然通过了1%的显著性检验,但关键控制变量R&D未通过显著性检验;仅含时空滞后项的回归结果显示,核心解释变量在1%的水平上显著,但大部分控制变量均不显著,会削弱模型的解释力度;同时包含时间时空双滞后的回归模型结果显示:除了同质型人力资本这一控制变量不显著外,其余的核心解释变量、控制变量以及门槛变量均至少通过了10%的显著性检验,其结果显著优于模型(1)和模型(2)。具体看控制变量R&D,是一个负向指标,对生态效应的影响非常显著;即生产性服务业和制造业的协同集聚通过提高科技水平降低了生态改善难度,进一步,科技水平带动创新效应的涌现提高了生态治理水平,这自然地印证了假设1。综合来看,本文可以选取同时包含时间时空双滞后的动态SDM。

(三)动态SDM的空间效应分解

根据上文的分析,对同时包含时间滞后和时空滞后的动态SDM的总效应进行分解,其中:空间直接效应表示协同集聚指数对本地区生态效应的影响,空间溢出效应表示协同集聚指数对临近省区生态效应的影响;回归结果见表8。

1.空间直接效应

由表8可知,短期而言,协同集聚对生态改善的空间效应均不显著,可能的原因是西北五省区的生产性服务业和制造业还处于低端集聚状态,协同集聚的创新效应还没有显现,且相关政策从决策到颁布执行,中间有很长的沉没时间,存在一定时滞,其效果无法在短期内呈现。长期来看,生产性服务业和制造业的协同集聚对生态效应的影响通过了10%的显著性检验,从回归结果来看,能够有效促进生态效应的改善。正如上述分析,政策的实施必然在长期内有所反馈,在上文分析中,二者的协同集聚通过提高科技水平,激发了创新活力,因而在长期内,对生态改善有正向促进作用。

空间直接效应的结果表明,西北五省区在改善生态效应方面,今后有两种可行方法:一是短期内通过加强生态治理的强度,倒逼决策层的改革;二是长期内实行多元化的生态治理措施,增强公众对生态治理紧迫性的意识,提高生态治理能力。

2.空间溢出效应

表8动态SDM的分解结果显示,短期内协同集聚指数对生态改善呈现正向不显著的空间溢出效应;长期来看,协同集聚指数对生态改善有显著的空间溢出效应,且通过了1%的显著性检验。自然地,生态治理效果较好的地区很好地践行了“两山论”,因而会对其他地区产生引领作用,有模范带动效应。短期内空间直接效应不显著,因而对其他地区的示范作用不能很好地发挥;长期内空间直接效应显著,会有效的发挥其模范作用,对临近地区有很好的示范效应,因而空间溢出效应非常显著。

总体来看,生产性服务业和制造业的协同集聚对生态改善有显著的长期效应。地区是一个开放包容的经济体,地区之间的文化交流、知识溢出会有效地推动技术进步。技术是引领发展的动力,生产性服务业和制造业的协同集聚通过技术进步提高生态改善水平,从而促进地区之间形成生态治理成果的“产业链”,进一步强化地区间联系,有效地提升地区整体的生态治理水平。

上文研究表明,生产性服务业和制造业的协同集聚会有效地促进生态效应改善。但生产性服务业和制造业的协同集聚强度达到什么程度才能发挥其促进作用?鉴于此,本文将构建面板门槛模型对这些具体问题进行相关研究。

(四)面板门槛模型的相关分析

1.面板单位根检验

对于面板门槛模型,首先一般要求各变量是平稳变量。面板单位根检验是检验变量平稳性的标准方法,参考刘伯龙等对面板数据进行单位根检验的方法[41],对变量进行Levin-Lin-Chu检验和Im-Pesaran-Shin检验。检验结果显示:P值均在5%的水平上显著,强烈拒绝面板包含单位根的原假设,即面板数据通过了平稳性检验,变量为平稳变量,后续可以用面板门槛模型进行分析。检验结果见表9。

2.生产性服务业和制造业协同集聚影响生态改善的门槛效应

进行门槛效应的分析,还应确定门槛数量。本文通过进行“自抽样法”300次,得到门槛检验结果,进而观察F统计量和P值,确定门槛个数。由表10可知,单门槛通过了10%的显著性检验,双门槛以及三重门槛均未通过显著性检验,综合门槛效应检验来看,本文选取单门槛模型进行后续的实证分析。

(五)门槛模型回归分析

以异质型人力资本作为门槛变量,生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应影响的单门槛模型的回归结果见表11。基于门槛值的测算结果,将异质型人力资本划分为两个区间,也就是说随着异质型人力资本的流动,生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的改善具有不同影响。当异质型人力资本聚集程度低时,生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的改善作用为负;当异质型人力资本的流动跨过门槛值16 422之后,处在第二个区间时,生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的改善发挥积极促进作用,由此假设3得到印证。同时,这一结果也从侧面说明提高异质型人力资本的转换比例将有助于促进生态改善,进一步验证了假设2。

高素质人力资本集聚为什么會改善生态效应?可能存在的原因如下:一是高素质人力资本在接受高等教育之后,在思想观念、生活习惯以及社会同理心方面都会有很大的不同,他们更多的是追求精神层面的享受,因而会更加注重社会制度的约束,从而使得“绿水青山就是金山银山”被有效践行;二是高素质人力资本集聚通过提高技术创新水平,会进一步提高劳动生产率,大大降低生态治理的难度,从而使得生态效应的现状得到明显改善。

四、结论和启示

本文运用2009—2017年西北五省区的面板数据,运用区位熵和E-G协同集聚指数测算生产性服务业和制造业协同集聚程度,在此基础上,利用动态空间杜宾模型(动态SDM)检验生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的改善是否存在空间效应,并通过构建单门槛效应模型,进一步分析了生产性服务业和制造业协同集聚影响生态效应的强度。主要研究结论如下:

第一,生产性服务业和制造业协同集聚通过提高科技水平从而改善了生态环境,具有显著的长期效应。全局莫兰指数显著为正,表明西北五省区的生态效应存在明显的空间正相关性。从协同集聚指数来看,陕西省生产性服务业和制造业协同集聚指数有明显的上升,发展越来越趋向于均衡,在西北五省区中产业协同集聚趋势最为明显。生产性服务业和制造业协同集聚对本区域生态改善具有积极促进作用,对周边地区生态效应也同样具有溢出效应,体现出区域协调性。

第二,基于新古典增长框架,通过理论模型的构建,用环境库兹涅茨倒U型曲线(EKC)证实了生产性服务业和制造业协同集聚影响生态改善门槛效应的存在。利用单门槛效应模型进行分析,结果表明当异质型人力资本的数量跨过门槛值16 422后,生产性服务业和制造业协同集聚对生态效应的改善才会发挥显著的积极影响。

基于上述结论,为加强西北五省区生产性服务业和制造业协同集聚程度,同时充分发挥其依托技术进步改善生态效应的能力,提出以下建议:

首先,建立系统完善、刚性约束的制度体系。生态环境问题,根源在于经济建设和环境保护的失衡,政府应依托其坚固的中心地位,加大监管力度,督促企业强化环境责任意识,重视产业结构的优化調整,进一步提高企业生产治污处理技术,从而促进资源合理优化配置。对于西北五省区来说,区域发展失衡已然成为一个不争的事实,资源的有限性与社会对资源的需求形成了鲜明的对比,加之资源空间配置效率低下,因而加大生态治理的力度迫在眉睫。从长期来看,不加限制的建厂开工,依靠传统的生产方式,不利于可持续发展。站在长远发展的角度考虑,应充分认识到生产性服务业和制造业协同发展水平仍有很大的提升空间,依托现代产业链的建构,转变粗放型经济增长方式,合理利用资源,以“绿水青山就是金山银山”理念为指引,提高生产性服务业和制造业高质量的协同发展水平,从而改善生态效应。

其次,充分发挥知识、技术溢出效应,重视人力资本推动区域发展的边际贡献。建立自由宽容的要素流动机制,加强西北五省区同其他地区的联系,促进区域融合,尤其是应当促进高素质人力资本向西北五省区的流动。功以才成,业由才广。人才是发展之源,创新驱动的本质是高素质人力资本的驱动,严格把关人才引进的标准及待遇,制定配套的激励措施,畅通人才引进绿色通道,完善西北五省区人力资本体系。抓住“一带一路”机遇,积极同发达地区建立人才“传输纽带”,不断提高西北五省区异质型人力资本的比例,激发技术创新活力,让西北五省区享受到技术外溢的边际效应,降低人才流动门槛,加强区域协同,实现生态治理的长效性。

最后,以区域经济一体化为依托,完善区域产业布局,跨越集聚拐点。各省区之间要重视模范带动效应,倡导政府、企业、群众之间互相配合,积极履行社会责任,在推动区域产业集聚的同时,需打破地方行政垄断,消除地方保护主义,让生态效应改善的成果充分“外溢”,实现生态治理的“共治”。西北五省区要准确认识到自身发展的短板,在利用自身资源禀赋的基础上,协调整合各区域资源,努力向东部等技术发达地区看齐,在技术上追赶,在发展中开放,实现以强带弱、美美与共的良好局面,从而为生态效应的改善提供坚实的基础。

参考文献

[1] PARK S, CHAN K. A Cross-country Input-output Analysis of Intersectoral Relationships Between Manufacturing and Services and Their Employment Implications[J]. World Development, 1989, 17(2): 199-212.

[2] AMITI M. Location of Vertically Linked Industries: Agglomeration Versus Comparative Advantage[J]. European Economic Review, 2002, 49(4): 809-832.

[3] 张明倩,赵彦云. 产业集聚对创新活动空间差异的影响——基于中国制造业数据的实证研究[J]. 统计与信息论坛,2008(3):43-47.

[4] 江三良,尹志勤.交通基础设施溢出效应的研究——基于三重产业集聚视角[J].重庆社会科学,2021(6):33-42.

[5] 汤长安,张丽家. 产业协同集聚的区域技术创新效应研究——以制造业与生产性服务业为例[J]. 湖南师范大学社会科学学报,2020(3):140-148.

[6] HELSLEY R W, STRANGE W C. Coagglomeration, Clusters, and the Scale and Composition of Cities[J]. Journal of Political Economy, 2014, 122(5): 1064-1093.

[7] HARRINGTON J W. Producer Services Research in U.S. Regional Studies[J]. Professional Geographer, 1995, 47(1): 87-96.

[8] ESWARAN M, KOTWAL A. The Role of the Service Sector in the Process of Industrialization[J]. Journal of Development Economics, 2002, 68(2): 401-420.

[9] KELLE M. Crossing Industry Borders: German Manufacturers as Services Exporters[J]. The World Economy,2013,36(12):1494-1515.

[10] KLAUS D, MARCEL F. Changes in the Spatial Concentration of Employment Across US Counties: A Sectoral Analysis 1972-2000[J]. Journal of Economic Geography, 2005(5): 261-284.

[11] 高康,原毅军.生产性服务业空间集聚如何推动制造业升级?[J].经济评论,2020(4):20-36.

[12] 张维今,王钰,王淑梅.我国装备制造业与生产性服务业融合效率及其差异收敛性研究[J].中国软科学,2020(8):47-54.

[13] 王晓晓,杨丽. 生产性创意服务与制造业融合的产业升级效应分析——对整体和分行业的中介效应检验[J].产经评论,2019(3):34-44.

[14] 韓峰,阳立高.生产性服务业集聚如何影响制造业结构升级?——一个集聚经济与熊彼特内生增长理论的综合框架[J].管理世界,2020(2):72-94+219.

[15] 郭然,原毅军.生产性服务业集聚能够提高制造业发展质量吗?——兼论环境规制的调节效应[J].当代经济科学,2020(2):120-132.

[16] 孙畅.中国高端服务业与先进制造业互动效应的非平衡性——基于要素分解视角的实证研究[J]. 山西财经大学学报,2020(5):61-75.

[17] MARSHALL A. Principles of Economics : An Introductory Volume[M]. London: Macmillan,1920.

[18] ELLISION G, GLAESER E L, KERR W R. What Causes Industry Agglomeration?Evidence from Coagglomeration Patterns[J]. American Economic Review,2010,100(3):1195-1213.

[19] 陈晓峰,陈昭锋.生产性服务业与制造业协同集聚的水平及效应——来自中国东部沿海地区的经验证据[J].财贸研究,2014(2):49-57.

[20] 王燕,孙超.产业协同集聚对产业结构优化的影响——基于高新技术产业与生产性服务业的实证分析[J].经济问题探索,2019(10):146-154.

[21] MICHAELS G, RAUCH F, REDDING S. Urbanisation and Structural Transformation[J]. Quarterly Journal of Economics,2008(2):535-586.

[22] 纪祥裕,顾乃华.生产性服务业与制造业协同集聚具有创新驱动效应吗[J].山西财经大学学报,2020(7):57-70.

[23] 刘军,曹雅茹,吴昊天.产业协同集聚对区域绿色创新的影响[J].中国科技论坛,2020(4):42-50.

[24] 郝俊卿,吴玉梅,张迪.产业集聚识别维度、方法与实证研究——以关中平原城市群制造业为例[J].统计与信息论坛,2020(3):31-38.

[25] 姚星,蒲岳,吴钢,等.中国在“一带一路”沿线的产业融合程度及地位:行业比较、地区差异及关联因素[J].经济研究,2019(9):172-186.

[26] 陆凤芝,杨浩昌.产业协同集聚与环境污染治理:助力还是阻力[J].广东财经大学学报,2020(1):16-29.

[27] 雷欣,陈继勇.行业间知识溢出与中国产业发展——基于贝叶斯层级模型的实证研究[J].经济评论,2012(2):54-61.

[28] 杜两省,胡海洋,姚晨.制度环境、技术创新资本流动与区域发展——基于空间集聚视角的研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020(2):142-151.

[29] LESAGE J P, PACE R K. Spatial Econometric Modeling of Origin-Destination Flows[J]. Journal of Regional Science, 2008, 48(5): 941-967.

[30] HANSEN B E. Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation, Testing, and Inference[J]. Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[31] 赵文琦,胡健.能源产业集聚对经济增长的影响研究——基于“一带一路”沿线西部9省区的实证分析[J].西安财经大学学报,2020(5):71-81.

[32] ELLISION G, GLAESER E L. Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: A Dartboard Approach[J]. Journal of Political Economy,1997,105(5):889-927.

[33] 江曼琦,席強敏.生产性服务业与制造业的产业关联与协同集聚[J].南开学报(哲学社会科学版),2014(1):153-160.

[34] 陈长石,吴晶晶,刘和骏.转型期中国制造业产业集聚分布特征及动态演进——兼论EG指数衡量产业集聚的有效性[J].财经问题研究,2016(1):25-33.

[35] 李锴,齐绍洲. 国际环境技术知识的空间溢出效应研究——基于局域溢出效应和跨区域溢出效应的测度[J]. 研究与发展管理,2018(5):1-14.

[36] 刘志彪,郑江淮,等.服务业驱动长三角[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[37] 陈堂,陈光. 科技创新对产业结构升级的空间外溢效应研究——基于省域空间面板模型的分析[J].云南财经大学学报,2020(1):21-31.

[38] 罗勇,高爽. 异质性人力资本、产业转移和产业结构优化[J].工业技术经济,2019(12):41-50.

[39] 董直庆,王辉. 环境规制的“本地—邻地”绿色技术进步效应[J].中国工业经济,2019(1):100-118.

[40] 刘丽萍. 基于空间模型的生产性服务业集聚与经济增长关系研究[J].审计与经济研究,2013(6):91-99.

[41] 刘伯龙,袁晓玲,张占军. 城镇化推进对雾霾污染的影响——基于中国省级动态面板数据的经验分析[J]. 城市发展研究,2015(9):23-27+80.

(责任编辑:丁忠兵)