灌水量和种植密度的配置对干热河谷紫甘蓝生物量分配、产量及水分利用效率的影响

李建查,李 坤,潘志贤,孙 毅,方海东,史亮涛,张 雷,岳学文

(1云南省农业科学院热区生态农业研究所,云南元谋651300;2云南省水利水电科学研究院,昆明650228)

0 引言

作物生物量是农田生态系统生产力的重要指标,是农田生态系统结构和功能的直接体现,也是农田生态系统环境质量的综合体现。生物量在植物器官中的积累和分配规律,是植物生长代谢方式的表征,进而影响植株器官的功能属性,反映植物对环境的适应性,是研究环境因子对植物生产力影响的基础,也是研究管理措施对作物产量形成影响的基础[1]。最优分配理论认为,生物通过调节各组分的生物量分配来响应环境条件的变化,增大获取限制资源的器官生物量分配,以最大化地获取受限资源[2,3]。生物个体大小对各种生理属性具有重要意义,描述个体大小和生理属性之间的非线性数量关系的规律叫异速生长[4-6]。异速生长分配理论认为,各器官生物量的分配主要受生物体大小调控,由于各部分间存在异速生长关系,各器官生物量与生物体大小呈幂函数增长[7]。异速生长关系大量应用于研究生物体器官生物量分配、器官结构与功能等特征上[8],并通过这些关系描述生物和环境条件之间的相互作用。异速生长理论与植物对环境因子的响应特征结合起来,为研究环境因子对植物生产力影响及其生理机制提供了一个框架[8-10]。有学者认为研究生物量分配特性应综合考虑“异速生长理论”和“环境优先理论”,生物量分配特性既受到生物体大小的控制,又受到环境因素的影响[7,11]。许多学者研究了土壤水分对植物生物量分配[12-14]、水分利用效率[15]等性状的影响等性状的影响以及密度对植物生物量分配的影响,以及密度对植物生物量分配[16-18]的影响。但是关于水分管理和种植密度配置对蔬菜生物量分配影响的研究较少。

紫甘蓝是深受全球消费者喜爱的蔬菜之一,为了满足紫甘蓝市场的需求,近年来,紫甘蓝种植业在干热河谷农业产业结构的调整优化和农业增产增效方面发挥重要作用。干热河谷光热资源充足,但水资源极其短缺,加之紫甘蓝水分管理和密度调控对其产量形成和水分利用效率的影响机理不清楚,制约了该区域紫甘蓝产业的发展。为此,笔者设计了一组控制环境因素(包括生物环境因素-种植密度和非生物环境因素-灌水量)的大田试验,比较分析了紫甘蓝生物量特性、产量以及水分利用效率对环境的响应,确定影响紫甘蓝产量形成的主要因素以及灌水量和种植密度的最佳配置,旨在为干热河谷紫甘蓝高产稳产高效生产提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验在位于元谋干热河谷的云南省农业科学院热区生态农业研究所灌溉试验基地进行。元谋干热河谷地处滇中高原北部,位于25°23′—26°06′N,101°35′—102°06′E,平均海拔为1350 m。年平均气温为21.9℃,无霜期为305~331天,年降雨量为611.3 mm,蒸发量是降雨量的5~6倍。光热资源充足,年平均日照时数为每天7.3h。试验区土壤为砂壤土,土壤容重为1.44g/cm3,田间持水量为19.42%,pH 6.4,有机质为6.10 g/kg,全氮为0.50 g/kg,碱解氮为39 mg/kg,全磷为0.188 g/kg,有效磷为30.38 mg/kg,全钾为7.44 g/kg,速效钾为129 mg/kg。

1.2 试验设计

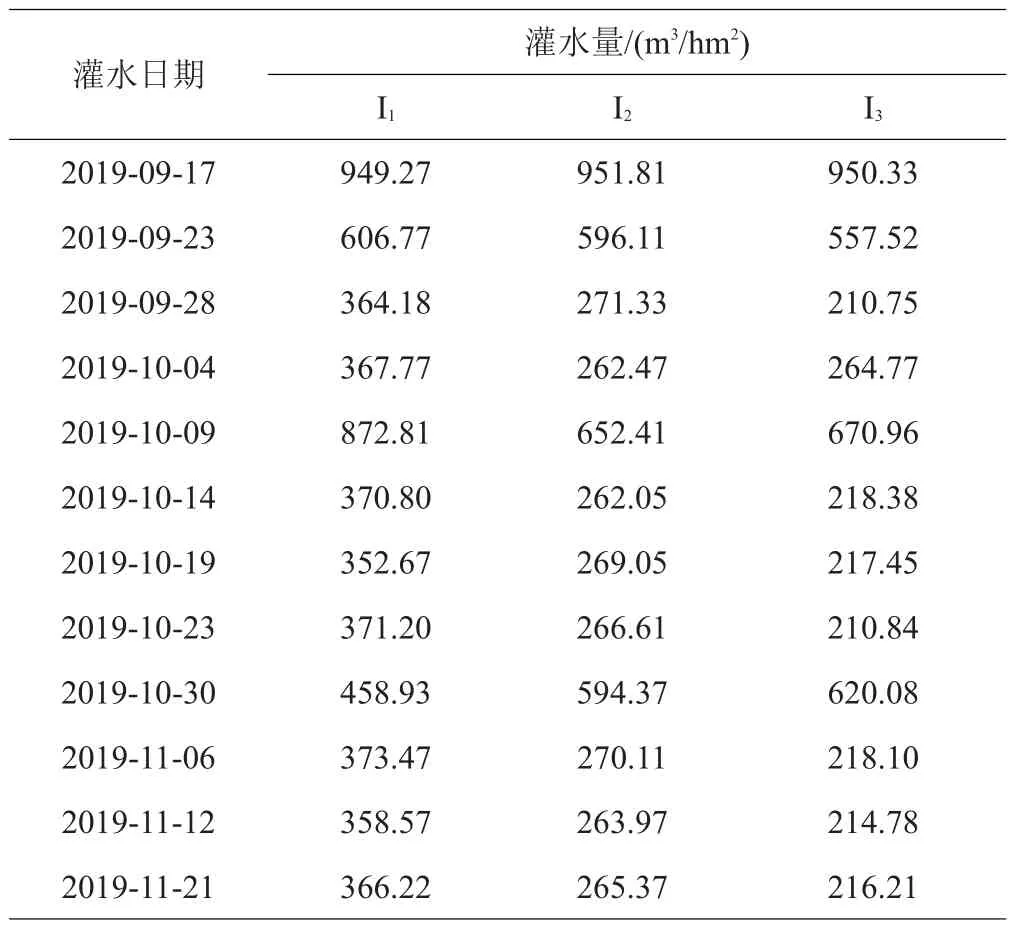

供试的紫甘蓝品种为紫甘65,于2019年9月16日移栽,11月30日收获。采用大垄双行种植方式,垄宽为100 cm,行距为60 cm。试验设3个种植密度:79200株/hm2(D1)、52800株/hm(D2)、39600株/hm2(D3);3个灌水量处理(表1):5800 m3/hm2(I1)、4900 m3/hm2(I2)、4600 m3/hm2(I3)。采用完全区组设计,每个处理3个重复,共27个小区,小区面积为12 m2(12 m×1 m),每个小区安装一个水表。紫甘蓝生育期的纯氮施用量为232 kg/hm2,以93 kg/hm2纯氮(尿素,含 N为 46%)、128kg/hm2P2O(5磷酸一氨,含P2O5为60%)和128kg/hm2K2O(硫酸钾,含K2O为50%)为底肥,结球期随水滴施纯氮139 kg/hm2为追肥。各小区化肥和农药等田间管理措施均与当地管理水平一致。

表1 灌溉模式

1.3 分析方法

在紫甘蓝采收期,每个小区随机选取10株代表性植株,按照茎、外叶、叶球分类测定鲜重(精确到0.01 g),然后分别装入纸袋,放入105℃条件下烘箱杀青30 min后,在75℃条件下恒温烘干至恒量后测定生物量(精确到0.01 g)。用紫甘蓝鲜叶球质量计算其经济产量。

1.4 数据处理

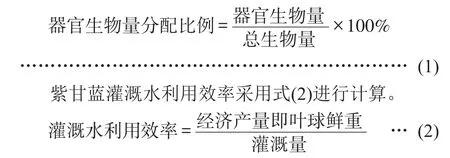

各器官生物量分配比例采用式(1)进行计算。

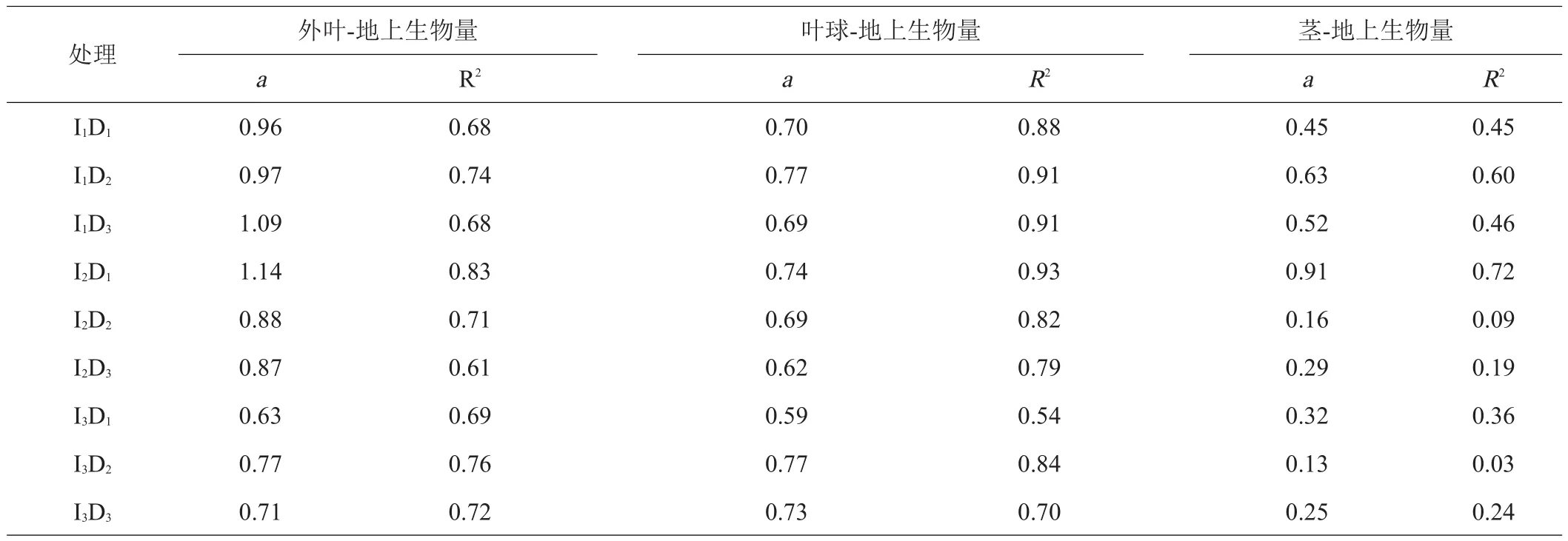

采用异速生长指数比较采收期紫甘蓝茎-地上生物量、外叶-地上生物量、叶球-地上生物量的异速生长关系,采用式(3)进行计算。

式中,x和y分别为紫甘蓝各部分生物量和地上生物量;b为性状关系的截距;a为斜率,即异速生长指数(即植株生物量每增加单位质量,各器官生物量增加的速率)[8,16,19]。当a=1时,表示x和y为等速生长;当a>1时,表示y生长程度大于x;当a<1时,表示y生长程度小于x。

采用SPSS 19.0多元方差分析比较不同处理的紫甘蓝产量、灌溉水利用效率、生物量特性和生物量分配特性参数的差异;通过SPSS 19.0因子分析对紫甘蓝叶球鲜重、茎鲜重、外叶鲜重、叶球生物量、茎生物量、外叶生物量、总生物量、茎比例、外叶比例和叶球比例进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 灌水量对紫甘蓝生物量分配的影响

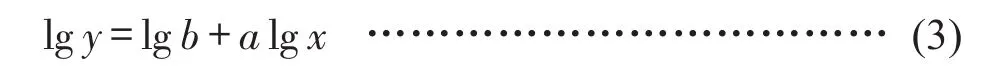

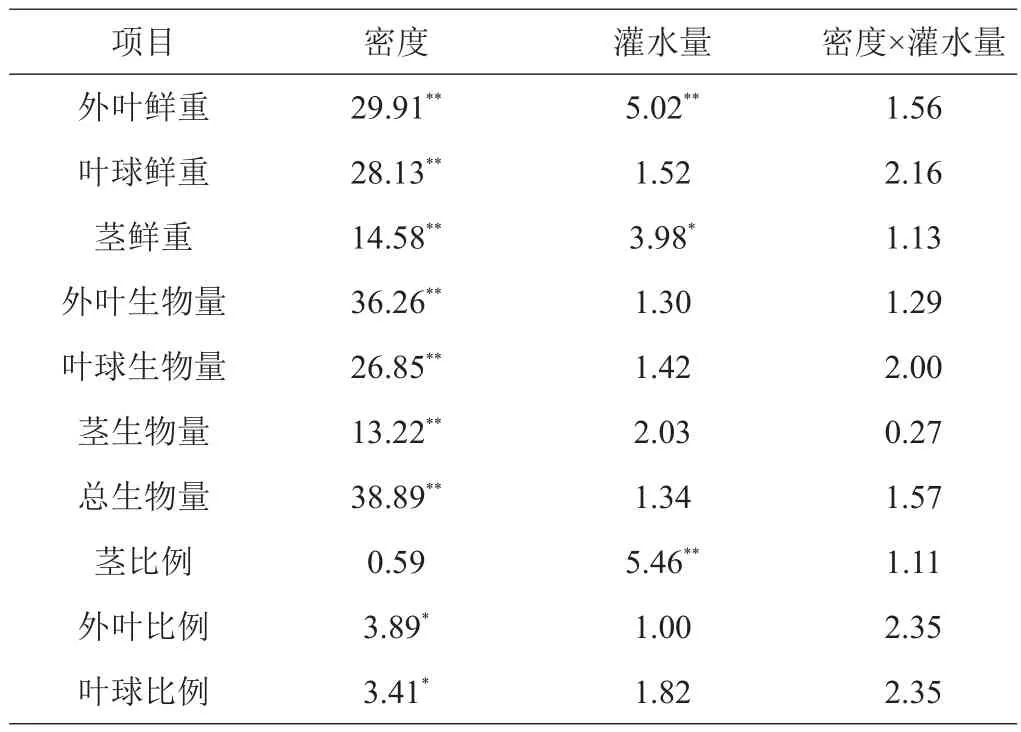

通过多元方差分析(表2)发现,影响紫甘蓝生物量特性的主要因素是种植密度,灌水量影响较小,而种植密度与灌水量之间的交互作用不显著。种植密度对紫甘蓝外叶鲜重、叶球鲜重、茎鲜重、外叶生物量、茎生物量、叶球生物量总生物量、外叶比例和叶球比例均有显著影响,灌水量对紫甘蓝外叶鲜重、茎鲜重和茎比例有显著影响。

表2 灌水量、密度及其交互作用对生物量分配的方差分析(F值)

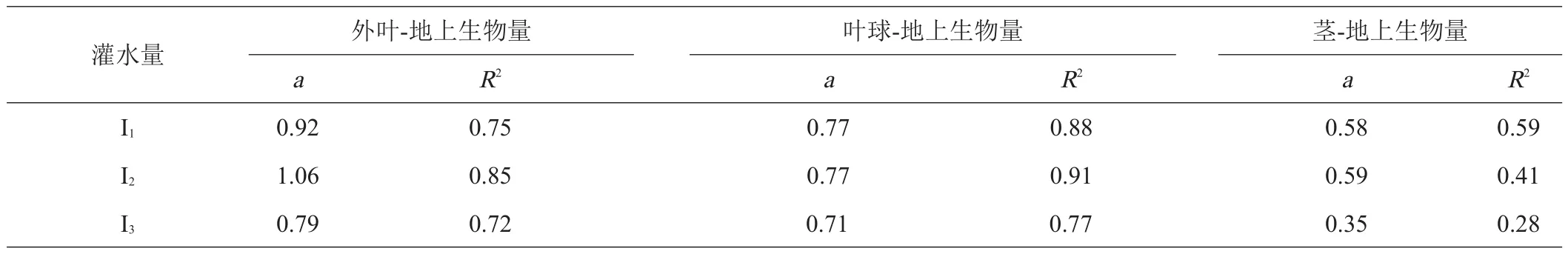

由表3可见,相同种植密度下,灌水量对紫甘蓝叶球鲜重、外叶生物量、叶球生物量、茎生物量、总生物量、外叶比例和叶球比例的影响不显著,对外叶鲜重、茎鲜重和茎比例有显著影响,在I2灌水处理下,外叶鲜重、茎鲜重、茎生物量和茎比例均最大。由表4可以看出,相同种植密度下,随着灌水量的减少,叶球-地上生物量的异速生长指数变化不明显,降低了外叶-地上生物量的异速生长指数,紫甘蓝在外叶部分的生物量分配增多。

表3 不同灌水量对紫甘蓝单株生物量特性的影响

表4 不同灌水量对紫甘蓝各器官异速生长关系的影响

2.2 种植密度对紫甘蓝生物量分配的影响

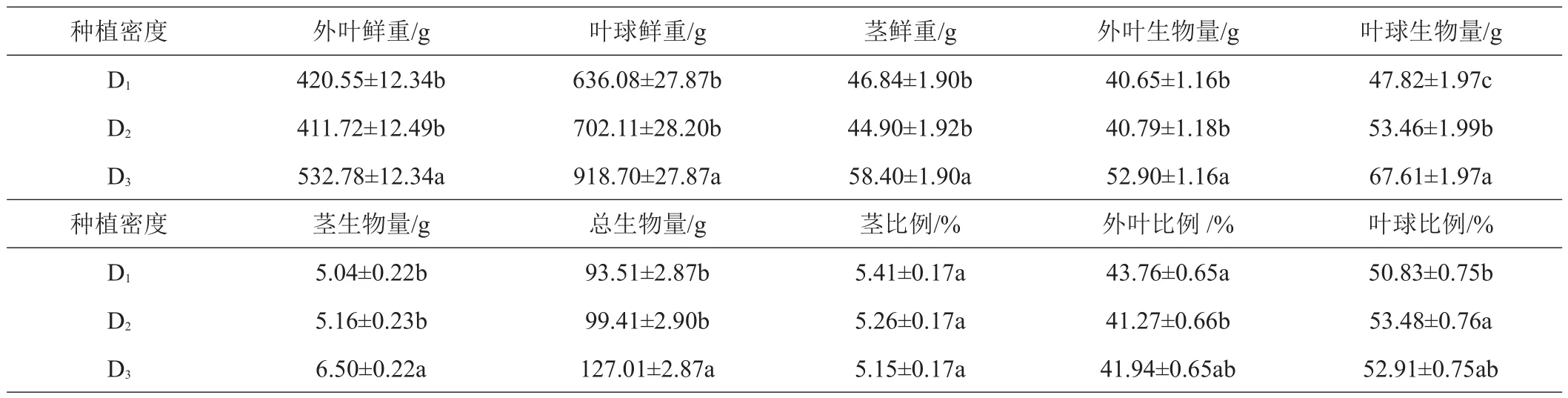

由表5可见,在相同灌水量条件下,随着种植密度的降低,紫甘蓝外叶鲜重、茎鲜重、叶球鲜重、外叶生物量、茎生物量、叶球生物量和总生物量均显著增加,外叶比例显著降低,D3处理条件下,紫甘蓝外叶鲜重、叶球鲜重、茎鲜重、外叶生物量、叶球生物量、茎生物量、总生物量均最大。由表6可以看出,种植密度对紫甘蓝外叶-地上生物量和叶球-地上生物量的异速生长指数均没有明显影响,种植密度没有改变紫甘蓝地上部分的异速生长轨迹。

表5 不同种植密度下紫甘蓝单株生物量特性

表6 不同种植密度下紫甘蓝各器官异速生长关系

2.3 灌水量和种植密度配置对紫甘蓝生物量分配的影响

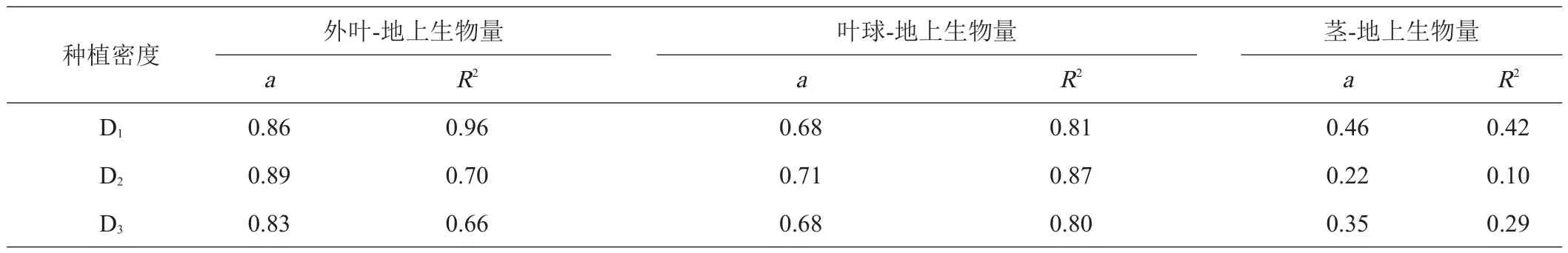

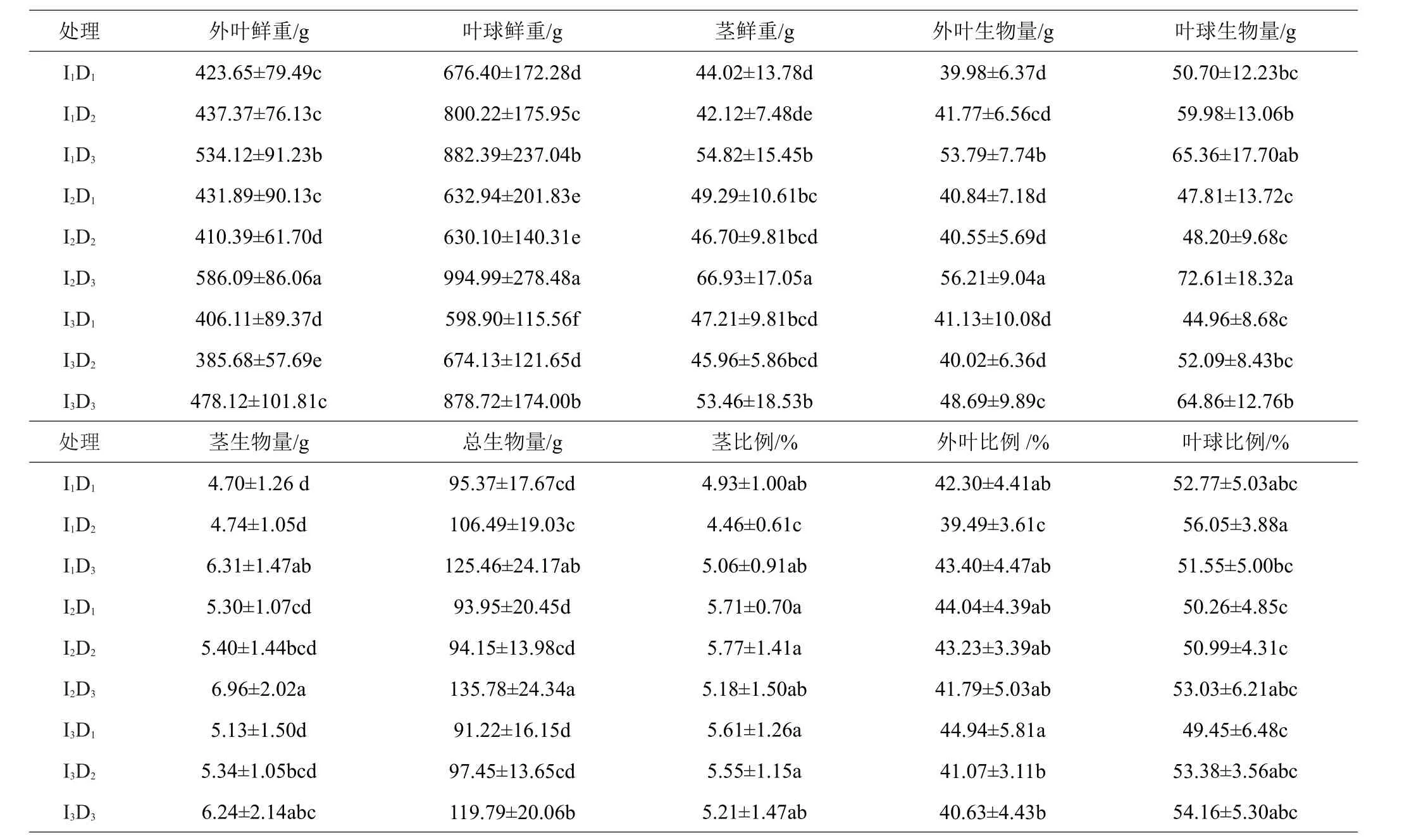

由表7可见,灌水量和种植密度配置对紫甘蓝外叶鲜重、叶球鲜重、茎鲜重、外叶生物量、茎生物量、叶球生物量总生物量、茎比例、外叶比例和叶球比例均有显著影响。I2D3处理的紫甘蓝外叶鲜重、叶球鲜重、茎鲜重、外叶生物量、茎生物量、叶球生物量和总生物量均最高,I1D3次之。I2D2处理的茎比例最大,I3D1处理的外叶比例最大,叶球比例最大值出现在I1D2处理下。灌水量和种植密度配置对紫甘蓝外叶-地上生物量和叶球-地上生物量有明显影响(表8),其中I3D1处理的外叶-地上生物量的异速生长指数最低,紫甘蓝倾向于将更多的生物量分配到外叶中,I3D1和I2D3处理的叶球-地上生物量的异速生长指数最低,紫甘蓝将更多的生物量分配到叶球中。

表7 不同灌水量和种植密度配置下紫甘蓝生物量特性

表8 不同灌水量和种植密度配置下紫甘蓝各器官异速生长关系

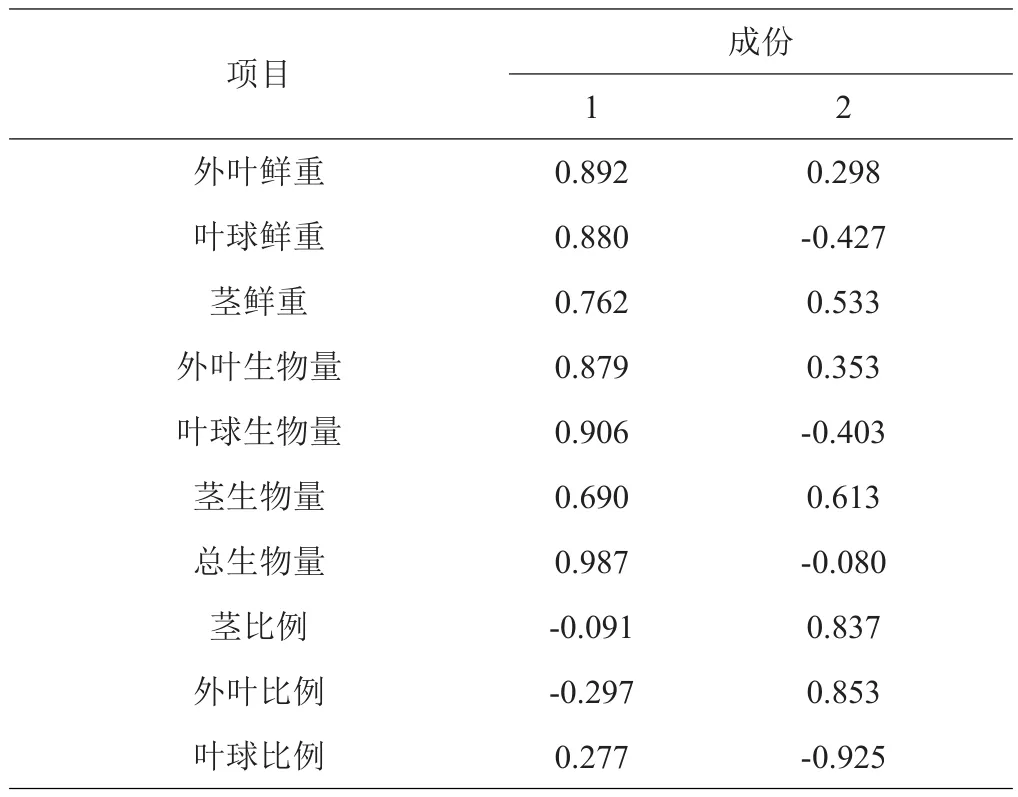

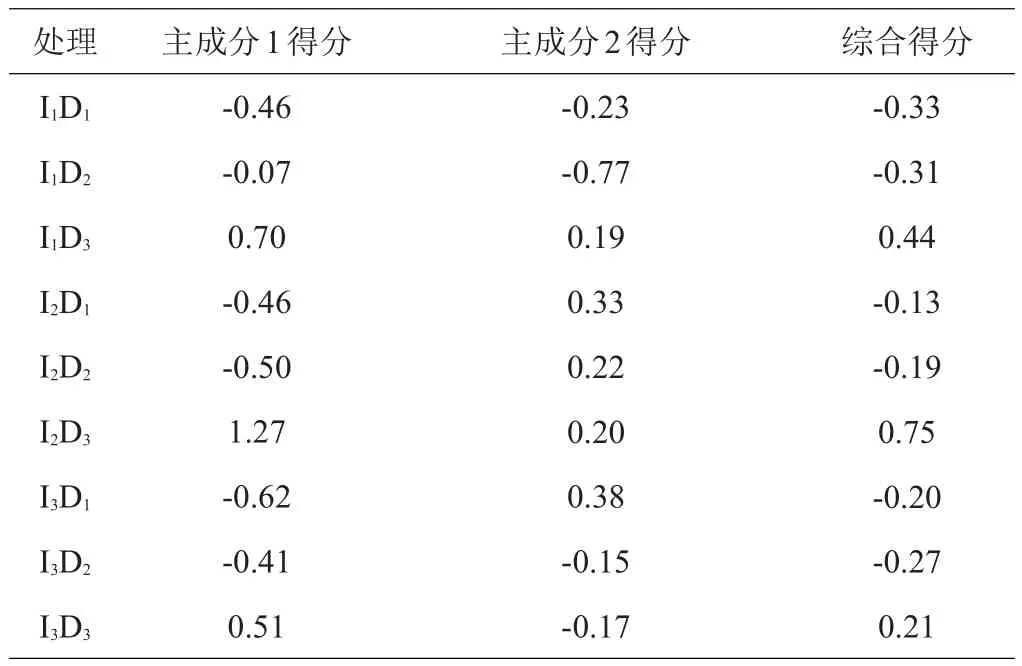

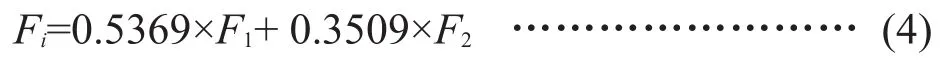

根据累计贡献率大于70%的原则,提取得到2个主成分,主成分1和主成分2的方差贡献率分别为53.69%和35.09%,两个主成分的累计方差贡献率达到88.78%,即提取的2个主成分可以解释全部指标90.09%的信息,可认为两个主成分基本反映了10个指标所涵盖的大部分信息,可以用来反映紫甘蓝植株生物量特性的变异性。从各主成分的载荷可以看出(表9),两个主成分可以解释大于90%的指标有叶球生物量、总生物量和叶球比例;大于80%的指标有外叶鲜重、叶球鲜重、外叶生物量、茎比例和叶比例;大于70%的指标有茎鲜重;大于60%的指标有茎生物量。各主成分得分及综合得分显示(表10),I2D3综合得分最高,表明该处理可以获得较好的紫甘蓝植株生物量特性。根据主成分1和主成分2的得分计算各组试验生物量特性的综合得分Fi,计算公式(4)。

表9 紫甘蓝生物量特性指标在各主成分中的因子负荷量

表10 紫甘蓝生物量特性指标主成分得分及综合得分

式中F1和F2为主成分1和主成分2的得分[20-21]。

2.4 灌水量和种植密度配置对紫甘蓝水分利用效率的影响

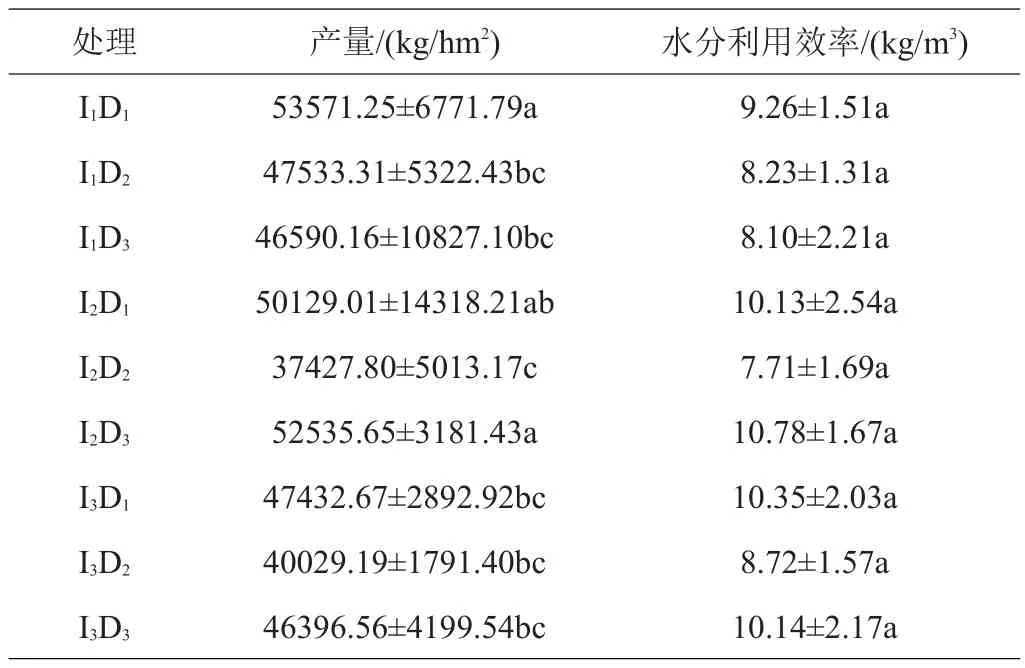

由表11可见,不同灌水量和种植密度配置影响了紫甘蓝产量,对其灌溉水利用效率影响不显著。I1D1处理的紫甘蓝产量显著最高;I2D3处理的紫甘蓝产量次之,与I1D1处理的紫甘蓝产量差异不显著;I2D3处理的灌溉水利用效率最高,与I1D1处理的灌溉水利用效率差异不显著。这表明,当水资源较丰富,可以适当提高紫甘蓝种植密度,如果水资源较短缺时,应该适当降低紫甘蓝的种植密度,作物种群密度的调控有助于农业水资源的管理。I2D3处理可以在不影响紫甘蓝产量的前提下,提高水资源短缺区域的紫甘蓝灌溉水利用效率。

表11 紫甘蓝产量及水分利用效率

3 讨论

全球气候变化背景下,土壤干化趋势日趋明显,干旱蔓延[22],将导致更多地方受到干旱胁迫,植物生产力下降[22,23],严重影响了干热河谷生态脆弱区农业可持续发展。本研究发现,灌水量对紫甘蓝植株外叶鲜重、茎鲜重和茎比例有显著影响,灌水量减少降低了紫甘蓝外叶-地上生物量的异速生长指数,紫甘蓝将更多生物量分配到外叶中。最优化分配理论认为,植物通过调节各器官的生物量分配来响应环境条件的变化,增大获取限制资源的器官生物量分配,而减少获取非限制资源的器官生物量分配,以最大化地获取受限资源[2-3]。叶片是植物进行光合作用的主要器官[6],灌水量减少促进紫甘蓝外叶部分的生物量分配增多,增强植株光合作用,提高水分利用效率,进而减少水分胁迫对生物量积累的影响。有研究表明,干旱胁迫下,植物水分供应不充足,导致光合作用受到影响[24],这与本研究结果不同。这可能是因为大田紫甘蓝生长过程属于营养生长阶段,该阶段侧重对水分的充分利用[25],而叶片与植物水分利用效率密切相关,紫甘蓝增加外叶生物量分配,增强光合作用,提高水分利用效率。

种内竞争水平会对植物资源分配产生较大影响[17,26]。本研究发现,随着种植密度的降低,紫甘蓝外叶鲜重、茎鲜重、叶球鲜重、外叶生物量、茎生物量、叶球生物量和总生物量均显著增加,外叶比例显著降低,叶球比例增加。种植密度会影响作物对光、水分、养分的竞争作用[27],拥挤效应减少了植株占有的空间和叶片截获的光照资源,从而减少光合产物的生产和积累。种植密度对紫甘蓝生物量的异速生长关系没有明显影响,没有改变紫甘蓝地上部分的异速生长轨迹。范高华等[16]研究发现密度对尖头叶藜的叶-地上生物来个和茎-地上生物量的异速生长指数有显著影响,这与本研究结果不同。植物繁殖器官生物量变化比其他器官变化明显[16],繁殖器官的出现明显改变了生物量分配,而本研究紫甘蓝没有形成繁殖器官,这可能导致其生物量的异速生长关系变化不明显。

在2个环境因素中,影响紫甘蓝生物量特性以及生物量分配特性的主要因素是种植密度,灌水量影响较小。有研究发现,影响沙米生物量特性以及生物量分配特性的主要因素是土壤营养,土壤水分次之,种群密度影响最小[18],这与本研究结果不一致。作物营养生长期侧重对水分的充分利用,而生殖生长期则侧重对同化产物的转运[25],紫甘蓝收获期处于营养生长阶段,该阶段紫甘蓝可以充分利用水分,导致灌溉水对紫甘蓝生物量分配特性的影响较小,种植密度对其影响作用增大。种植密度与灌水量对紫甘蓝生物量特性的影响没有明显的交互作用,表明不同种植密度的紫甘蓝生物量特性对灌水量的响应方式基本一致,这与Deng等研究结果不同[28]。这可能因为本研究紫甘蓝没有形成繁殖器官,种内的竞争较弱,导致其生物量的异速生长关系变化不显著。本研究发现,在I2灌水处理下,外叶鲜重、茎鲜重、茎生物量和茎比例均最大;D3处理条件下,紫甘蓝外叶鲜重、叶球鲜重、茎鲜重、外叶生物量、叶球生物量、茎生物量、总生物量均最大;而种植密度与灌水量交互作用不显著,可见I2D3优化配置可以获得较好的紫甘蓝植株生物量特性。

密度制约是自然植物种群普遍存在的特征,其通过改变种群内植株可获得性资源的数量,使邻体间发生地上的光竞争和地下的水分竞争[17]。合理的种植密度是影响作物高产稳产高效的关键技术,改变种植密度会影响作物对水分、营养和光的竞争程度,从而影响作物的产量和资源利用效率[29]。植物密度调控规律的研究在农林牧业的合理密植、改良不良生态环境等方面具有重要的指导意义[29]。Callaway等[30]认为,在极度干旱胁迫下,植物以低密度生长。本研究也发现与之相一致的研究结果,主成分分析显示I2D3处理可以获得较好的紫甘蓝植株生物量特性,并且在不影响紫甘蓝产量的前提下,提高紫甘蓝灌溉水利用效率,这表明,在水资源不足的条件下,需要适度降低紫甘蓝种植密度,以获得较好的生物量特性、经济产量和灌溉水利用效率。

4 结论

不 同 灌 水 量 (5800 m3/hm2(I1)、4900 m3/hm2(I2)、4600 m3/hm2(I3))和种植密度(79200株/hm2(D1)、52800株/hm2(D2)、39600株/hm2(D3))配置对紫甘蓝生物量特性、产量和水分利用效率影响的试验结果表明:

(1)相同种植密度下,减少灌水量,会导致紫甘蓝将更多的生物量分配到不可食用的外叶部分。

(2)相同灌水量下,降低种植密度,明显增加了紫甘蓝生物量特性值。

(3)I2D3处理可以获得较好的紫甘蓝植株生物量特性,并且在不影响紫甘蓝产量的前提下,提高紫甘蓝灌溉水利用效率。

可见,在水资源适度有限的条件下,适当降低紫甘蓝种植密度,可能会获得较好经济产量和灌溉水利用效率。