纳板河流域国家级自然保护区主要森林植被类型健康评价研究

王玮玮,许彦红,杨俊灵,罗儒剑,普 猛

(1贵州林业勘察设计有限公司,贵阳550000;2西南林业大学林学院,昆明650224)

0 引言

森林生态系统作为陆地生态系统中重要的一个子系统,一方面为人类的发展所需提供了各种森林产品,另一方面作为生态系统对生物多样性保护、全球气候碳排放贡献以及社会美学文化功能都有重要的意义[1]。森林类保护区对于保护物种多样性、维护生态环境、保持生态平衡有重要的意义,并且为生物资源及环境领域方面的科学研究提供了极为宝贵的基地,为了让自然保护区能够持久发挥其积极的功能[2],需要对自然保护区做出合理科学的经营管理,让其保持良好的生态环境,从而使保护区持续健康的发展[3]。纳板河流域国家级自然保护区是一个与社区共融的保护区,具有一定的特殊性和典型性,对其进行森林健康评价研究,根据评价结果检验其管理水平,找出因管理环节而引起森林生态系统健康恶化的主要诱因并及时加以改进和采取相应的防范措施,对于同类型自然保护区的森林生态系统健康经营管理具有理论指导和实践意义。

1 研究区概况

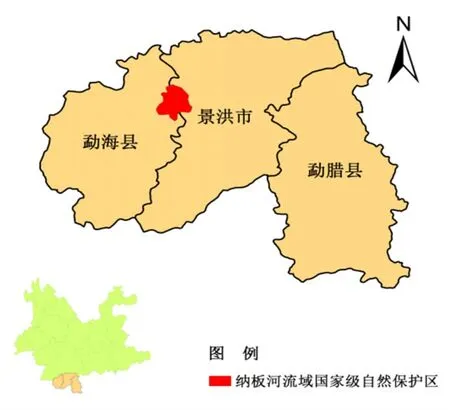

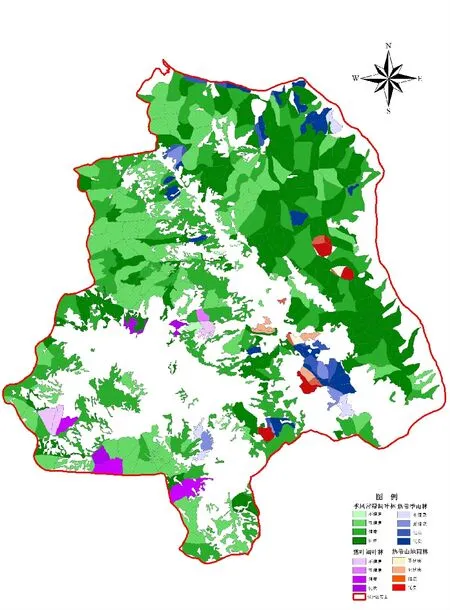

纳板河流域国家级自然保护区位于云南省西双版纳傣族自治州景洪市和勐海县的交界处(图1),地理坐标为 22°04′—22°17′N,100°32′—100°44′E,保护区总面积26600 hm2。地貌类型以山地为主;气温年较差小,日较差大,保护区年均气温为12.6~21.9℃;河流均属澜沧江水系;分布的自然土壤有砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤等,土体深厚,养分丰富,肥力高[4]。保护区海拔从低到高共包括8个植被型,分别为热带山地雨林、热带季雨林、季风常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林、竹林、稀树灌木草丛、灌丛,植被垂直分布规律明显,因此区内植物资源十分丰富,其中季风常绿阔叶林、热带季雨林、热带山地雨林及落叶阔叶林4种主要植被类型约占保护区总面积的61%。

图1 研究区位置示意图

2 数据来源

本研究采用样地调查和第四次森林资源规划设计调查数据相结合。

2019年6月及11月分别2次进入纳板河自然保护区进行样地数据的采集。按照不同的森林植被类型及不同的立地条件在保护区设置30块20 m×30 m的标准地。形状为矩形,其中,热带山地雨林设置5块,热带季雨林设置5块,季风常绿阔叶林设置16块,落叶阔叶林设置4块。在样地中分别测量并记录环境因子指标(海拔、坡度、坡向、坡位);记录树种、测量胸径和树高,调查林分郁闭度、群落结构、年龄(龄组)等林分因子;在标准地内分上、中、下部用环刀采集0~20、20~40、40~60 cm处土样,通过实验室分析土壤水分含量、土壤容重及土壤有机质含量[5]。人为干扰状况(社区活动干扰、交通线干扰)通过GIS建立不同等级缓冲区划分等级。

本研究数据统计软件采用Office Excel和SPSS20.0进行,图件制作采用ArcGIS10.3。

3 评价指标体系的构建

在进行森林生态健康评价时,最重要的莫过于对指标的选取,一套科学客观的指标体系对于森林健康评价的准确度有直接的关系,甚至对于后续针对性的措施的实施也有重要的影响[6]。

3.1 指标的选取

本研究是基于小班为单元的森林健康评价,所以森林资源二类调查小班是本文一个重要的数据来源,但是二调中的小班因子又过多,因此需要对众多小班因子进行初步的分类和筛选,结合现地调查和二类调查小班因子,根据选取评价指标的科学性、系统性、区域的代表性[7]及可操作性[8],本研究初选了环境因子、组织结构、活力指标、土壤状况以及人为干扰5大类18个评价指标,从数据属性上可以分为定量和定性两大类指标。

定量指标,主要包括海拔、坡度、郁闭度、每公顷蓄积量、平均胸径、平均树高、土壤含水量、土壤容重、土壤有机质含量等。

可以量化的定性指标,主要包括坡位、坡向、群落结构、树种组成、龄组、土壤类型、土壤厚度、社区活动干扰、交通线干扰等。

3.2 指标的筛选

由于本研究是基于森林资源二类调查的健康评价,预设中很多指标之间存在明显的线性关系,所以就需要应用一种方法来达到减少冗杂的指标,但同时又不对评价造成影响,本研究采用主成分分析法,保证不损失重要信息的前提下减少指标的冗杂[9]。

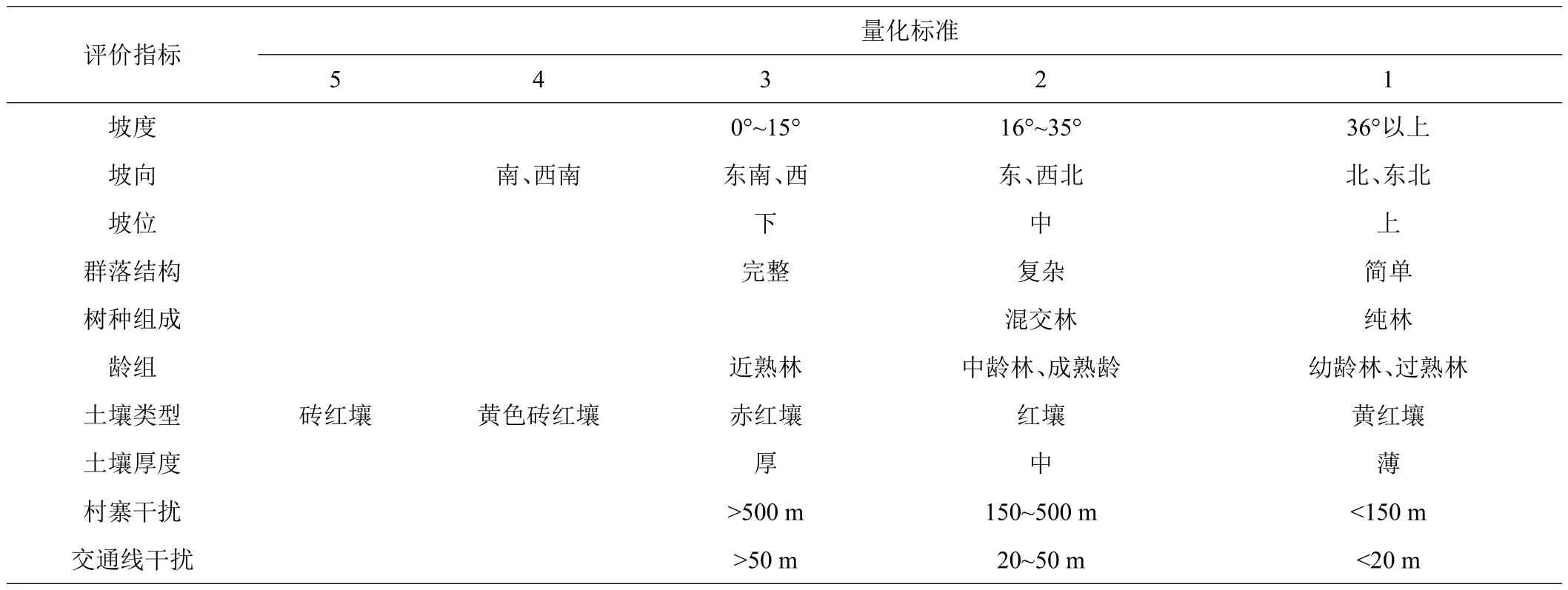

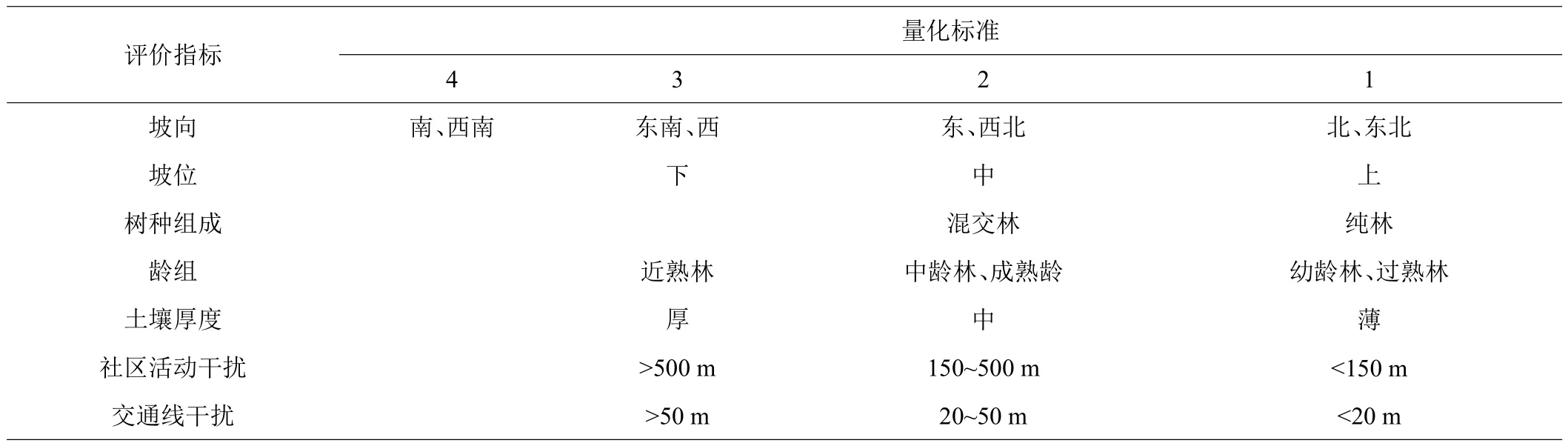

在进行主成分分析之前对一些定性指标进行等级的划分,如表1。

表1 定性指标标准

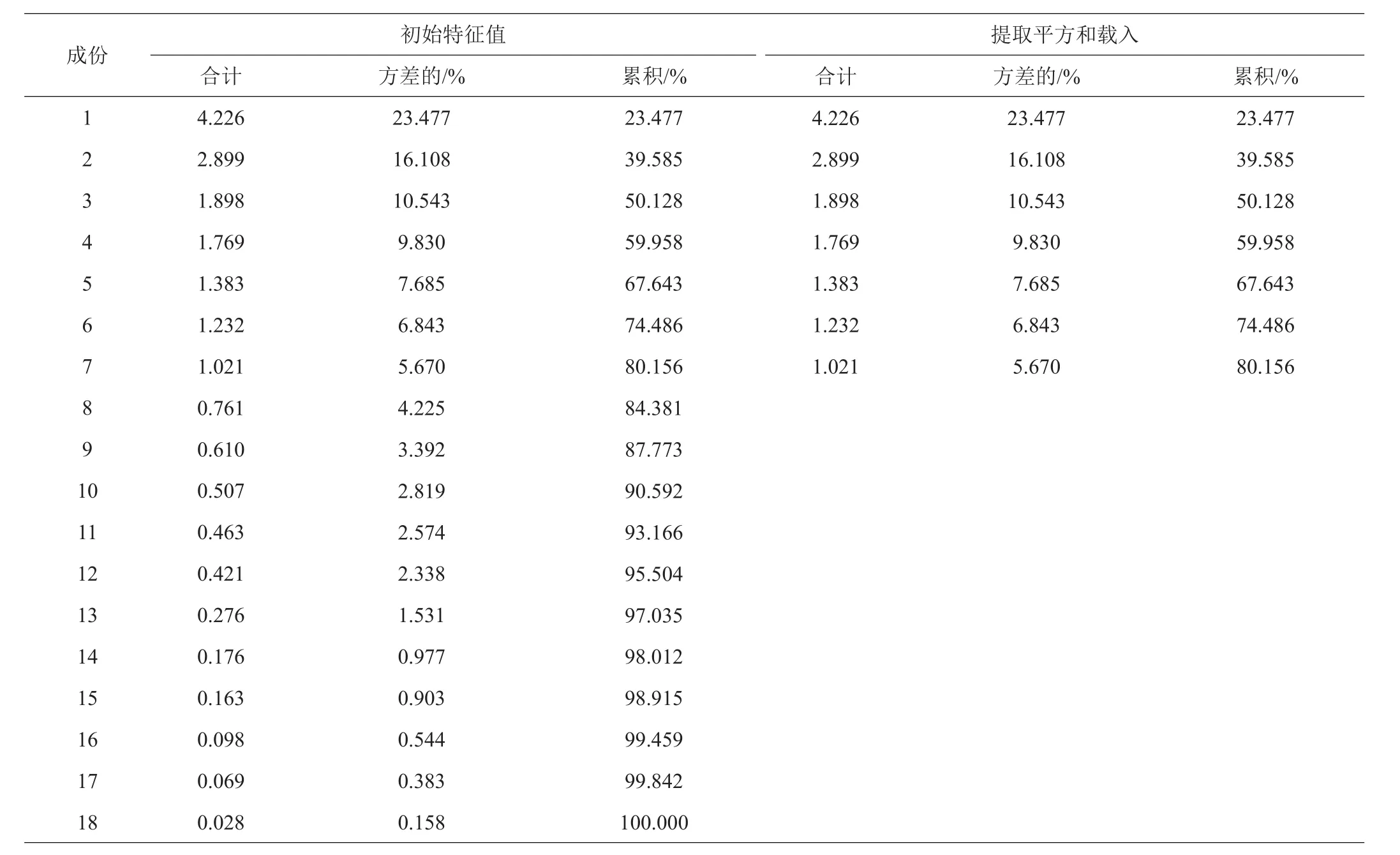

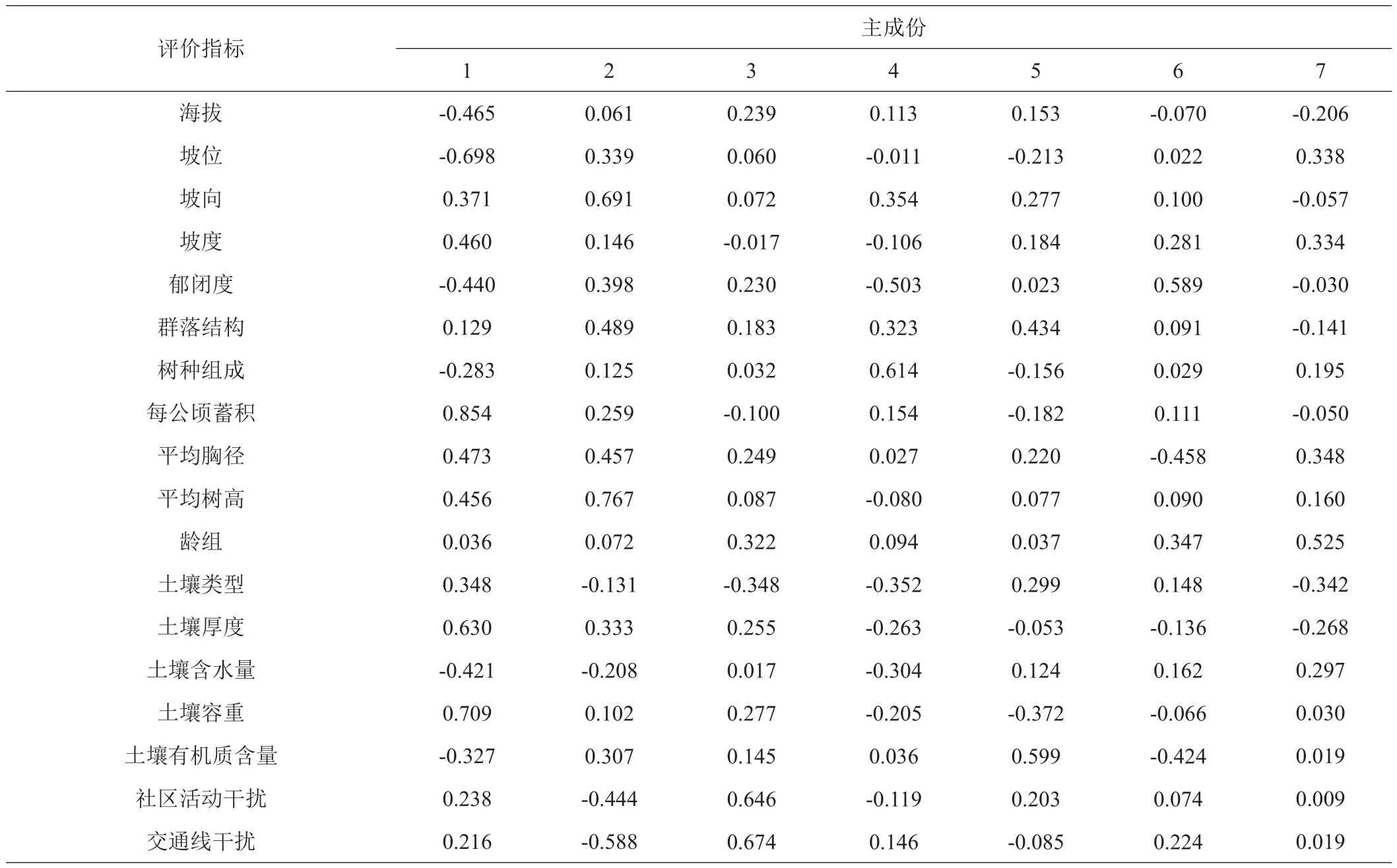

本研究首先应用SPSS20.0软件进行所有定量因子的无量纲化处理,然后应用Anallyze/Data Reduction/Factor过程对森林健康各评价指标进行分析,输出结果如表2。

根据主成分的统计信息(表2),包括特征值由大到小排列,各主成分贡献率和累计贡献率为:前7个主成分的特征值分别为 :4.226、2.889、1.898、1.769、1.383、1.232、1.021,前7个主成分的解释占总变异总百分比分别为23.477%、39.585%、50.128%、59.958%、67.643%、74.486%、80.156%,且前7个主成分的特征值都大于1,所以取前7个主成分为综合评价指标,此时的总累计贡献率为80.156%,皆符合统计学原理,因子负荷矩阵信息(表3)。

表2 解释的总方差

根据以上因子负荷矩阵信息(表3),第一主成分主要包含公顷蓄积、土壤容重、坡位、土壤厚度;第二主成分中平均树高、坡向比其他因子大,说明这2个因子起主要作用;第三主成分社区活动干扰、交通线干扰较其他因子贡献率较大;第四主成分在树种组成指标特征属性中有较大的因子载荷;第五主成分主要包含土壤有机质含量;第六主成分在林分郁闭度指标中因子载荷最大;第七主成分主要包含的因子为龄组。

表3 因子负荷成分矩阵

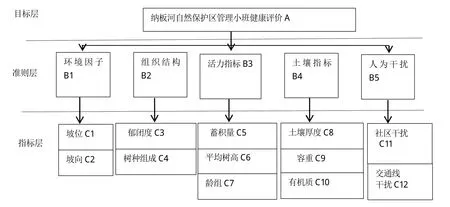

从18个预定指标中选出12个指标重新作为纳板河自然保护区森林健康评价指标构建评价体系。原评价指标体系环境因子中去除了海拔和坡度,同一植被类型在海拔上差别不是很大,坡度绝大多数处于2级水平,即[16,35]区间,而坡位会直接影响土壤的水肥状况,坡向也直接影响火险等级的高低。组织结构因子中去除了群落结构,经过对小班的筛选分析,同一种植被类型群落结构基本一致;但是郁闭度却有所不同,特别是对于面积最大的季风常绿阔叶林,郁闭度跨度为0.2~0.9之间,所以纳入重新筛选的指标体系;树种组成决定林分的稳定性。活力指标中去除了平均胸径,由于蓄积量、平均胸径、平均树高间存在明显的相关关系,且树高对于蓄积量的影响更大。土壤指标中去除土壤类别和土壤含水量;经查询,同一植被类型,土壤类别几无变化;由于外业土壤调查主要在4月进行,区内含水量基本在20%左右,变化幅度不大;土壤容重受坡位和坡向的影响较明显,变化幅度从0.7~1.5皆有,影响土壤结构;在保护区影响最大的因子属人为干扰,所以保留了社区活动干扰和交通线干扰。通过以上主成分因子分析,从而达到了消除冗杂信息却又不失主要信息的目的。重新确定的评价指标体系按照层次分析法思想分层次如图2。

图2 筛选后纳板河自然保护区森林健康评价指标结构体系

3.3 评价指标权重的确定

依据评价指标选择的原则和思路,确定了纳板河自然保护区森林健康评价指标体系,并建立了指标递阶层次表;分层构造指标判断矩阵,比较各层组内的指标重要性,各指标数值进行赋值,并且进行一致性检验[10]。

指标权重的赋值采用了德尔菲法专家打分,通过向西南林业大学、国家林业局昆明勘察设计院、云南省林科院以及云南省林业调查规划院等30位专家和老师发放表格进行打分,得出计算权重的判断矩阵。依据各专家的建议建立两类林不同的权重判断矩阵。

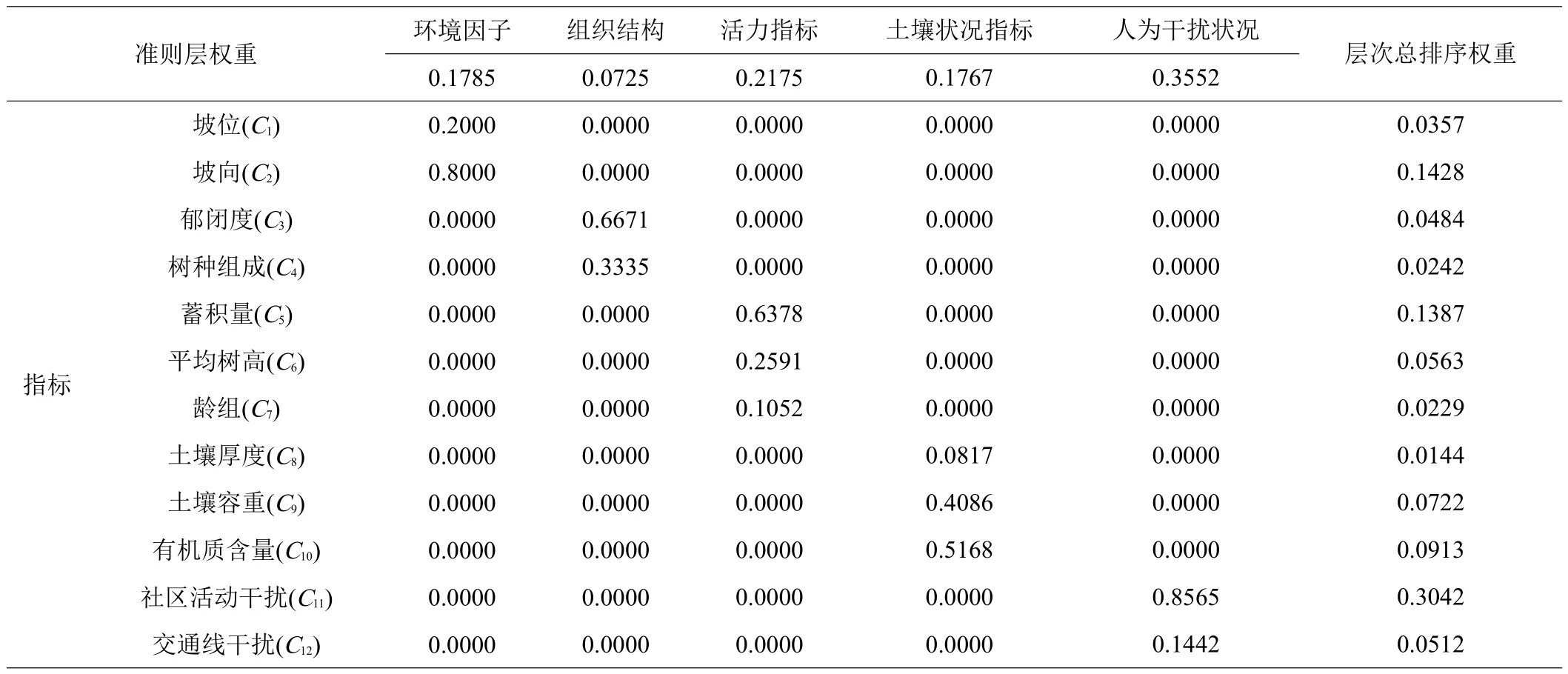

在此基础上,对指标层相对于准则层的重要性进行排序,即层次总排序,得出对纳板河自然保护区森林健康影响因子的权重从大到小排序为:社区活动干扰、每公顷蓄积量、土壤有机质含量、土壤容重、平均树高、交通线干扰、郁闭度、坡位、树种组成、龄组土壤厚度(表4)。

表4 纳板河自然保护区森林健康评价指标权重表

3.4 评价指标等级划分

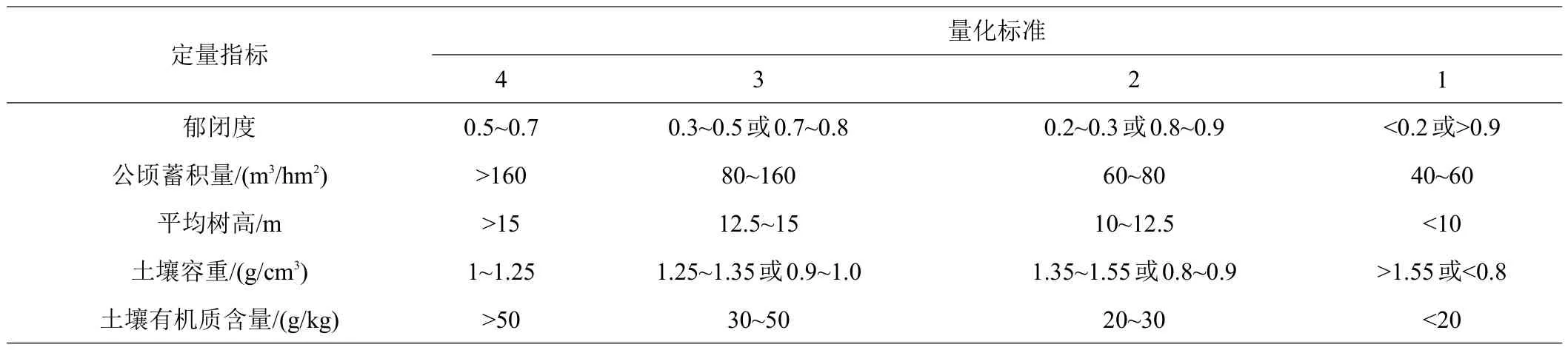

评价指标标准的确定分两类,一类为定性指标标准的确定,根据《云南省森林资源规划设计调查操作细则》确定了坡向、坡位、树种组成、龄组、土壤厚度的等级划分(表5);一类为定量指标的确定,通过在SPSS中利用频率分析划分了每公顷蓄积量、郁闭度、平均树高、土壤容重和土壤有机质含量的等级;通过现场调查及访问确定了社区活动干扰以及交通线干扰的等级,并通过后期GIS处理建立等级缓冲区,将属于各等级范围内的小班进行等级的确定(见表6)。

表5 定性指标赋值表

表6 纳板河自然保护区主要森林植被类型定量指标等级划分标准

3.5 评价方法

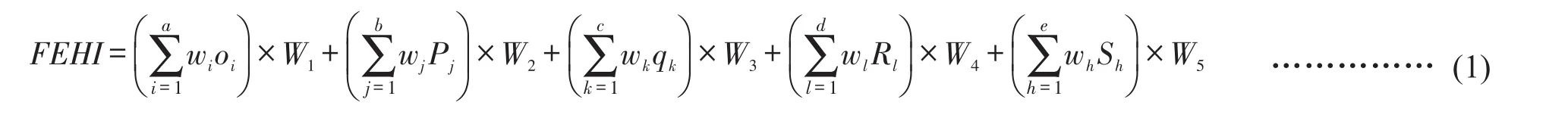

对于森林健康的评价,通常采用森林健康指数法对其进行综合评价,即FEHI(Forest health assessment index)可以反映出森林生态系统的健康程度。其评价模型如公式(1)所示。

式中:FEHI为森林生态系统健康指数;Oi、Pj、Qk、Rl、Sh分别为准则层中的要素指标;wi、wj、wk、wl和wh分别表示准则层中各要素指标的权重,并且符合等式(2)~(6)。

4 评价结果与分析

4.1 健康评价等级划分

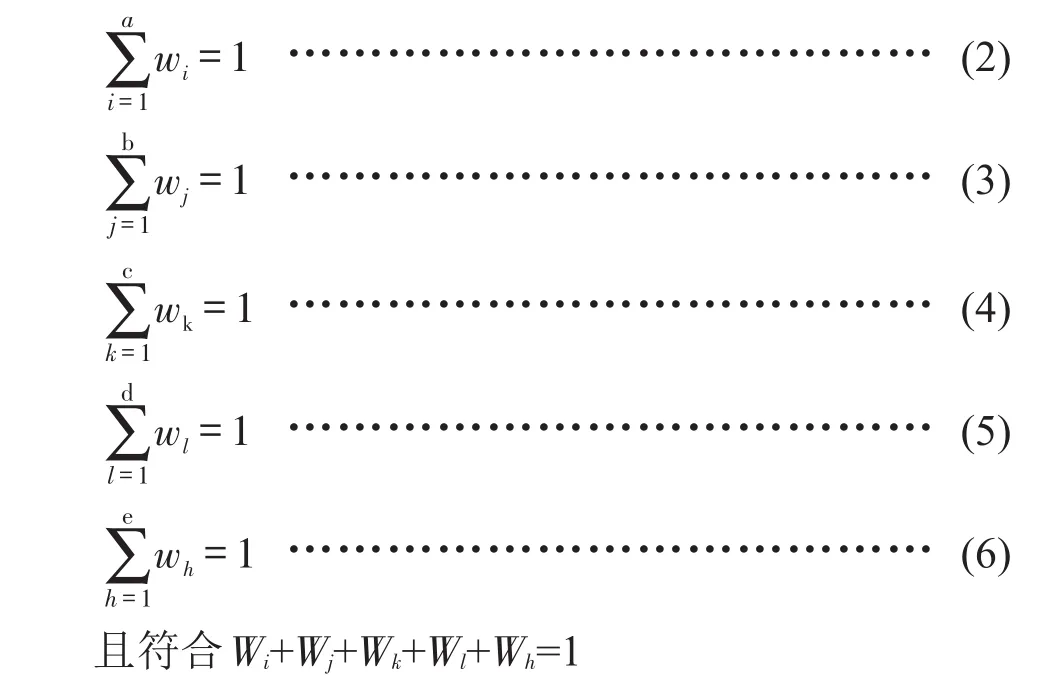

在计算出纳板河自然保护区4种森林植被类型的每个森林健康评价指标权重,并对所有评价指标进行了等级标准划分和赋值的基础上,对数据进行标准化处理。根据森林健康评价模型公式计算,评价指数在(0,1)范围,将森林健康程度分为4个健康等级,如表7。根据纳板河自然保护区4个主要森林植被类型的森林资源二类调查小班数据,以及森林健康评价指数模型对纳板河保护区各主要森林植被类型进行评价,得出每个森林植被类型的所有小班的健康水平分布,在此基础上对整个保护区的森林健康进行综合评价,得到保护区主要森林植被类型整体健康水平情况。

表7 纳板河自然保护区主要森林植被类型健康评价等级划分

4.2 评价结果

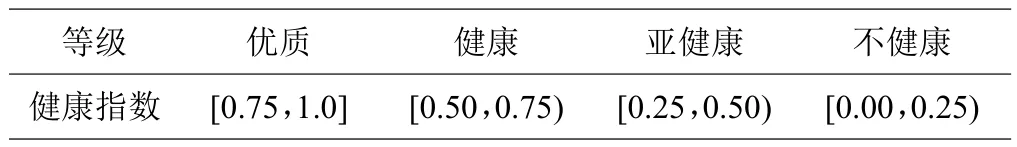

应用森林健康评价指数分别对纳板河自然保护区季风常绿阔叶林、落叶阔叶林、热带季雨林、热带山地雨林4种森林植被类型进行了健康评价,得到了每一种植被类型的健康水平分布情况。图3为对纳板河自然保护区整体森林健康评价统计结果。

图3 保护区主要植被类型森林健康评价结果

根据统计结果得出,4种主要森林植被类型共计487个小班,总面积为16197.6 hm2,其中森林健康为优质的森林小班有133个,面积为4054.4 hm2,占总面积的25.03%;健康的森林小班为272个,面积为8545.7 hm2,占总面积的52.76%;亚健康的森林小班有70个,面积为3260.2 hm2,占总面积的20.13%;不健康的森林小班为12个,面积为337.2 hm2,占总面积的2.08%。

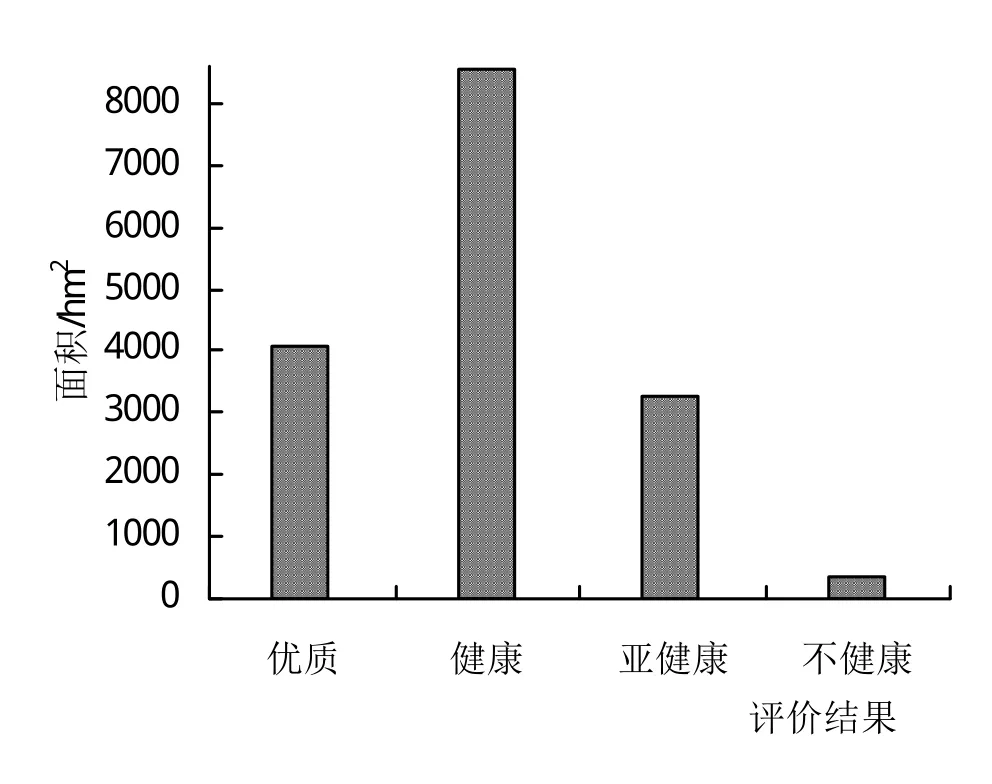

综上所述,纳板河自然保护区主要森林植被类型优质和健康的森林占比例最大,达到了77.79%,亚健康占20.13%,不健康的仅占2.08%,说明纳板河自然保护区森林植被总体上呈健康状态(如图4)。这不仅与自然保护区适宜的气候及立地条件有关,更与自然保护区完善的经营管理系统分不开,主要包括几个方面:第一,完善基础设施,如保护区界限标志、保护区宣传设施、建立了4个管理站、防火瞭望塔以及相应的通讯交通设备;第二,通过设置固定巡护路线定期对保护区重点区域进行巡护,及时发现滥砍乱伐的违法行为,确保保护区的健康完整;第三,进行长期的科研监测及研究,在积累与补充保护区资源本底的同时,也为保护区科学管理提供了依据,能够制定更适宜纳板河自然保护区的各项规划。而部分不健康及亚健康的森林其主要位于实验区靠近农田村寨的区域,此区域由于受居民生产生活活动的影响,且随着人口的不断增加,对森林资源造成一定的干扰。除此之外农业生产生活的扩张活动,如经济林木的种植和引种,增大了对自然保护区外来物种入侵的潜在威胁;此外,林下种植和林内植物采集等,对保护区天然森林植被的物种多样性等也造成了很大的影响,影响保护区整个森林生态的健康发展[11]。

图4 纳板河自然保护区森林健康评价等级

5 结论

本文在研究国内外关于森林生态健康评价的基础上,结合保护区特性,对纳板河国家级自然保护区进行森林健康评价。采用主成分分析法筛选并建立指标体系,通过专家分析法和层次分析法确定指标的权重,最后通过森林健康指数法对纳板河4种主要植被类型进行森林健康评价,并对主要植被类型及其整体健康水平进行等级的划分。

(1)所筛选指标能够反映保护区森林健康情况。结合森林资源二类调查以及现地调查预设置了环境因子、结构指标、活力指标、土壤状况以及人为干扰5个准则层18个指标作为评价指标,通过主成分分析法确定了12个指标作为评价体系,12个指标能够反映植被类型的健康状况,可操作性较强。

(2)各指标的影响程度的分析结果显示,人为干扰特别是社区活动干扰为影响纳板河主要森林植被类型健康的最重要因素。由此结合保护区走访调查情况,区内居民的生产生活对保护区森林健康的影响最大,应更加重视和加强保护区内当地社区居民的生产生活活动管理。

(3)纳板河自然保护区主要森林植被类型整体呈健康状态。应用森林健康指数法,对纳板河自然保护区季风常绿阔叶林、落叶阔叶林、热带季雨林、热带山地雨林等4种主要森林植被类型共计487个小班,16197.6 hm2的森林面积进行健康评价,4种森林植被类型总优质和健康的面积占了整个评价类型的77.9%,亚健康和不健康的面积占22.1%,整体上纳板河自然保护区主要森林植被类型呈健康状态。

(4)对于涉及多方利益的纳板河自然保护区提出相关的措施与建议,能够调动各方积极性,协调好各方利益,最大程度的维护好纳板河自然保护区森林生态健康稳定持续发展,实现人与自然的和谐相处与共同发展。

(5)本次对于自然保护区森林生态健康的评价,在指标的选取、权重的确定、评价方法的使用等,具备较强的可操作性、科学性和合理性,对于今后自然保护区森林生态系统的健康管理有较好的指导作用,同时对其他相似自然保护区的森林健康评价具有一定的借鉴意义。