紧急救助行为制度适用研究

摘 要:《民法典》第184條提出紧急救助行为,但未明确其法律性质、适用要件及免责范围。理解紧急救助行为制度,绝不可生搬硬套我国现有的其他制度。考察传统立法和案例分析,说明紧急救助行为不同于地方性法规的院前医疗急救;对比无因管理的构成要件和比较见义勇为的法律性质,明确紧急救助行为是特殊的无因管理,不等同于一般无因管理和见义勇为,并从客观和主观两方面分析紧急救助行为制度的适用要件。客观方面限定救助对象为人身权,紧急状态需同时满足时间和程度紧要,救助行为的要求包括救助无须征得受助者同意、救助行为的合理性和非必要持续性。主观方面救助者具有自愿和利他意思。以此为基础限定责任豁免范围为一般过失,并针对责任适用提出确立紧急无因管理制度的建议。

关键词:紧急救助行为;见义勇为;无因管理;适用要件;责任豁免

《民法典》第184条规定,“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。”这是我国继《中华人民共和国民法总则》(以下简称《民法总则》)后提出紧急救助行为和自愿紧急救助行为的责任豁免权,从举证责任、责任承担等方面给予了救助者保护,具有重大意义。既然此条规定对鼓励救助人、挽救社会诚信意义重大,为什么此前紧急救助行为会陷入立法空白?近年来社会冷漠、受助人侵害救助人权益等现象频繁可以说是立法的契机,需要深入研究的是过去立法者一直没有规定此制度的原因,帮助区分其他现有制度。徐国栋(2006)直接将紧急救助行为涵盖在见义勇为之下进行理论分析。杨立新、王毅纯(2016)认为紧急救助行为系为他人之利益管理事务,并且具有一定程度的危险性,属于高层次的无因管理。又认为见义勇为性质为紧急无因管理,一言蔽之将紧急救助行为等同于见义勇为。王毅纯(2017)提出在《民法总则》出台前,我国民事法律体系基本是将紧急救助行为作为见义勇为,纳入无因管理的调整范畴,没有区分三者关系。房绍坤、张玉东(2018)基于紧急救助行为的没有法定义务或约定义务,又为保护他人利益的特征,提出紧急救助行为符合无因管理条件。李显冬、郗伟明(2017)与江必新、何东宁(2017)在其书中对《民法总则》184条的条文介绍前标注成见义勇为,王道发(2018)在其文章中也将184条称为见义勇为。学者大概认为紧急救助行为规则的提出与我国现有无因管理制度没有差样化和新鲜感,也默认紧急救助行为的性质为见义勇为,才允许这样的开放的法律漏洞存在。

博登海默认为,一个法律制度若要恰当地完成其职能,除了力求实现正义,还要致力于创造秩序[1]。若不对紧急救助行为与“见义勇为”、无因管理架构完整的体系链条,适用规则时不免产生困惑。若不构建完整的紧急救助行为制度,明确其概念以及制度适用的要件,进一步探讨其责任承担范围的问题会缺乏充分的理论基础。在理解紧急救助行为制度时,既需要放眼海外“好撒玛利亚人法”,也要立足我国过去的地方立法与现在的司法实践。

一、传统立法与司法下的紧急救助行为

英美法系不承认一般救助义务,以行为人与受助者之间存在某种特殊关系来判断行为人是否具有救助义务,以英国和爱尔兰为例。与之不同,大陆法系一般将普通公民的救助义务规定为法定义务。如法国对紧急救助行为的规定体现在刑事规范,“法国新刑法典”第223-6条规定见危不救助构成犯罪。德国在刑事和民事规范都所有表现,“德国刑法典”规定有重大危险的情况下不对他人的救助会产生犯罪的法律后果;“德国民法典”第680条:“无因管理人也只有在管理事务是为了避免本人之紧迫危险时才能承担较轻的责任。而为非本人的紧迫危险豁免除因故意或重大过失的责任承担。”这样的表述为支持紧急救助行为定性为无因管理的理论提供支撑。“葡萄牙民法典”的第2368条明确普通民众的救助义务。概观大陆法系国家的规定,有两种立法模式:刑事规范或民法规范。我国刑法典没有规定一般救助义务,而民法典对紧急救助义务做出规定,可以看出我国选择了后者立法模式。但民法典第184条既没有像葡萄牙明确救助义务为公民的法定义务,也没有学习德国明确其性质。

《民法总则》以及《民法典》提出紧急救助行为之前,多有地方性法规对救助行为进行调整和规范。窥探各地的地方性法规,总结出第184条紧急救助行为的“前身”有哪些表现形式。第一,院前医疗急救。2013年《院前医疗急救管理办法》和后来各地的2014年《杭州市院前医疗急救管理条例》、2016年《北京市院前医疗急救服务条例》以及2017年《南京市院前医疗急救条例》限定适用院前医疗急救工作的医疗机构和人员,并将救助对象限为急、危、重伤病员①。紧急救助行为系不负有法定义务的行为,专业医务人员在履行职务过程中所实施的救助行为系法定义务,显然不能构成紧急救助行为。地方性法规对院前医疗急救的规定,旨趣在鼓励医疗人员在患者送达医疗机构救治前,得到及时、合适的救治。一言蔽之,院前医疗急救具备紧急救助行为不负有法定义务,以及救助处在紧急状态人员的特征,构成紧急救助行为的重要内容。

第二,见义勇为。上文所言,将紧急救助行为理解为见义勇为的观点不仅体现在学界上,还散见在各地的《见义勇为奖励和保护条例》。概观各地地方政府规章,见义勇为的概念别无二致,大致表述为:非因法定职责或者法定义务,为保护国家利益、社会公共利益和他人人身、财产安全,挺身而出,与正在发生的违法犯罪行为作斗争或者抢险、救灾、救人的合法行为②。也有通过列举行为模式避免认定见义勇为的标准过于宽泛,认定为见义勇为不外乎与违法犯罪、危害国家、公共安全或扰乱社会秩序的行为作斗争,抢险救灾救人的行为③。以上地方立法所规定的见义勇为体现了一定的社会危险性,那么不产生社会危险性的受助人因自身疾病所需要的救助,似乎没有适用见义勇为的余地。

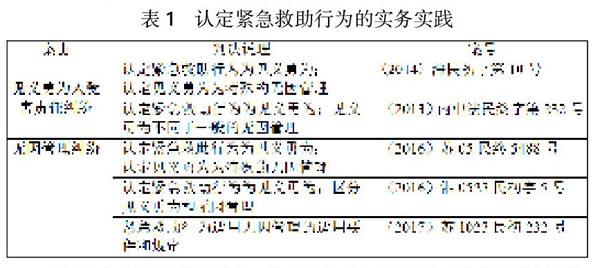

通过研究检索案例,法院对于如何处理紧急救助行为和见义勇为、无因管理三者之间的关系并不统一④。(见表1)

从以上案例可以看出,在我国司法实践中,紧急救助行为一般被认定为见义勇为,也有判例直接提出紧急救助行为符合无因管理的适用要件。另外,能否认定见义勇为为无因管理有不同的处理意见,但一般认为无因管理制度能够适用见义勇为的情形。

二、《民法典》紧急救助行为的体系定位

紧急救助行为系救助义务的下位概念,说明救助义务的分类有利于定义紧急救助行为。按照主体不同,救助义务可以划分为积极救助义务和消极救助义务,在我国积极救助义务表现为《民法典》第181条、第182条中关于正当防卫、紧急避险的规定,紧急救助行为属消极救助义务,两者构成我国民法上的救助体系。就我国紧急救助体系而言,正当防卫更倾向对抗违法犯罪行为,紧急避险更强调保护他人财产,若紧急救助行为更侧重救助危难中的人,以保障不同价值的制度相结合,有助于构建价值衡量各有侧重的多元化紧急救助体系。另外,按照主体之间是否存在特殊关系,消极救助义务分为一般救助义务和特殊救助义务[2]。我国民法通说认为,民事主体对处于危难情形的他人并不负有一般救助义务,仅承认特殊救助义务,换句话说目前第184条难以为紧急救助行为系公民的一般救助义务这观点提供充分理由[3]。综上,紧急救助行为属消极救助义务,区分于正当防卫、緊急避险并与两者共同构成我国的救助体系。与积极救助义务一样,紧急救助行为中救助者与受助者之间不存在特殊关系,即没有法定或者约定义务。

自《民法总则》提出紧急救助行为以来,其法律性质存在不同的声音。有学者认为紧急救助行为类似无因管理,其适用可以通过扩大无因管理制度的适用范围或者设置紧急无因管理制度实现。对紧急救助行为进行界定不仅有利于区分于无因管理,而且为探析其适用要件打下基础。大陆法系发达国家的民法如德国,主要通过无因管理制度规范救助他人的行为,[4]我国台湾地区紧急救助称为危难救助,并被认为成立无因管理[5]。从以上我国传统民法对紧急救助行为的性质认定分析,混淆紧急救助行为与无因管理、见义勇为,是对其特征和本质不充分理解。从立法体系看,立法者为紧急救助行为单独设立条文,未将其置于《民法典》第121条无因管理的条文之下,可见要区分紧急救助行为与无因管理。通过下文对紧急救助行为的适用要件进行分析,可得知紧急救助行为与无因管理、见义勇为有重合之处,同时它们也存在多方面的差别,如行为人、行为对象、危险来源、行为时的背景以及责任承担。见义勇为的应有之义含于明文规定的无因管理之中,由于两者的区别一直不清晰,如上文提及实务中对于见义勇为的情形适用无因管理制度。紧急救助行为、无因管理与见义勇为三者的关系始终存在模糊界限,只因其在不负有法定或约定的义务、为他人利益而行两个特征给三者划上等号,未免偏安便宜一隅而丧失了区分承担责任的功能。

(一)紧急救助行为与无因管理

除了上文提到的两者联系,行为过程中支出的必要费用和人身权益受损往往都包括在救助者和管理人所遭受的损害内也是二者的共通性。

紧急救助行为与无因管理两者更多体现在差异性,具体表现为:第一,产生的原因不同。前者是来自社会或自然的致害行为或者事件;而后者产生的原因是受益者疏于对自己事务的管理,无须将紧急状态作为其要件。第二,适用范围不同。紧急救助行为对象宜限于人身权;而无因管理的对象是他人的事务即财产权。第三,法律关系主体不同。紧急救助行为的法律关系主体常涉及救助者、受助者和致害人,因自然力量导致的紧急救助行为没有致害人;无因管理只存在管理人和受益人,且除自然人外法人和其他组织都能成为主体。第四,主观上认定自愿要求不同,下文详述。

综合两者的联系、区别和实践经验,笔者认为紧急救助行为是特殊的无因管理,其既有独立的社会作用和规范功能,也有适用无因管理制度的空间。构成紧急救助行为的救助者可以向受益人主张无因管理之债,但是一般无因管理人致人损害不一定能适用紧急救助行为条款免责。学术界处理紧急救助行为与无因管理的关系有两种方法,其一是借鉴德国民法典、日本民法典以及我国台湾地区“民法”建立紧急无因管理制度,扩大无因管理的适用范围——人身权;其二是单独设置紧急救助行为制度。从适应我国司法实践的角度看,建立紧急无因管理制度更适宜。紧急救助行为与正当防卫、紧急避险同样被纳入我国法律中的救助体系,民法中有关其余两者的规定已较为完善,贸然将紧急救助行为纳入无因管理可能造成无因管理制度与救助体系混淆,影响救助体系的完整性。另外,面对救助人受到侵害时的赔偿请求权、受助人遭受到额外损害时救助人的责任豁免,更甚至于可能是对无关第三人损害的责任承担等问题,传统的无因管理制度的适用限制性自不待言。所以建立紧急无因管理制度一方面可以与我国救助体系整体相适应,另一方面紧急救助行为自成一体,探讨紧急救助行为责任是否完全豁免不至于过于突兀。

(二)紧急救助行为与“见义勇为”

从我国现有法律法规层面评议,见义勇为并非独立法律概念,其性质是一种道德义务、事实行为。我国地方不乏见义勇为行为的规范性文件,但是这类规定强调对见义勇为者进行行政表彰,严格限定见义勇为的认定标准和程序,使“见义勇为”的概念带有较强的政治色彩。地方规范性文件大多没有针对见义勇为致人损害的情形做出如何承担责任的规定,而见义勇为属于无法定或约定义务,为他人之利益管理事务的行为,符合无因管理的特征。在司法实务中对见义勇为的责任承担适用无因管理的规定,乃便宜之举。

紧急救助行为与见义勇为性质相同,但两者不等同。首先,我国的见义勇为不仅是私力救助,还包括出手制止歹徒、抢险救灾等对国家或社会利益的保护,如《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)第109条“因防止、制止国家的、集体的财产或者他人的财产、人身遭受侵害”的规定即为侵害制止型见义勇为。而紧急救助行为针对的危险包括人为的犯罪行为和自然灾害等。在此意义上,见义勇为与正当防卫相同,行为人内心以保护国家、集体以及他人的利益为目的,与其说紧急救助行为实质上是见义勇为,不如说见义勇为更类似正当防卫。其次,见义勇为不一定要求只能发生在现实的危险之中,诸如积极抓捕、扭送犯罪嫌疑人等也可能构成见义勇为;相反紧急救助行为要求危险状态具有现实性。综上,紧急救助与见义勇为在逻辑上属于交叉关系,紧急救助行为的内涵外延要窄于我国的见义勇为者[7]。

紧急救助行为与正当防卫、紧急避险等制度均有各自的适用价值,均为紧急救助体系的下位概念,紧急救助行为与见义勇为、无因管理在逻辑上存在交叉关系但不完全等同,笔者提出系统的规制规则,实属必要和重要,也是本文逻辑终点之所盼。

三、《民法典》第184条的适用

(一)紧急救助行为制度适用的客观要件

我国学术界研究紧急救助行为适用要件普遍没有区分主观、客观两方面,而是列举救助主体、救助对象、救助行为、紧急状态以及因果关系五方面。将单位排除在救助主体范围外,限定紧急救助行为的救助者为自然人,以及明确适用紧急救助行为的责任豁免需救助者的救助行为与损害后果存在因果关系,是毫无疑问的,故无须赘言。下文着重从制度适用的角度对救助对象、救助行为以及紧急状态进行探讨。

1. 救助对象的范围

人身权成为救助对象毫无争议,财产权能否纳入紧急救助行为的救助范围,学界有不同观点。第一种观点认为,紧急救助行为应排除财产权。若将财产权纳入救助范围,将会导致紧急救助行为和无因管理的混淆。第二种观点认为,既然正当防卫、紧急避险以及紧急救助行为共同构成我国救助体系,考虑救助对象的范围应考察整个救助体系。结合救助体系其他条文,如《民法通则》第109条中“防止、制止国家的、集体的财产或者他人的财产、人身遭受侵害”的表述,考虑到救助体系的整体性,紧急救助行为的对象似乎不应排除财产权。但是从法律适用的角度分析,排除财产权作为救助对象的理由有:

第一,符合自身结构和立法目的。紧急救助行为本身要求在紧急状态下实施,财产权的急迫性明显难以与生命健康权相比较,若将财产权纳入救助范围,对于“紧急”程度要限定不同标准,导致紧急救助行为体系繁杂。另外,第184条旨在鼓励救助者少些顾虑勇于救助,若纳入财产权,救助者实施救助需比较财产权与人身权的紧急性,这就与立法目的相矛盾。

第二,避免混淆紧急救助行为和无因管理。上文认为紧急救助行为是特殊的无因管理,保护的民事权益范围有所不同便是两者区别之一,也是紧急救助行为特殊之处。无因管理的管理范围是他人的事务或为他人服务,显然限定在财产权。既然财产权益已经由无因管理规定,无论有没有紧急状态的背景,为他人管理事务或为他人服务,从而保护了他人的民事权益都应当适用无因管理,將财产权纳入紧急救助行为适用范围,无疑模糊两者的界限,增加了实践中适用何者的困难。

2. 紧急状态的界定

紧急救助行为的成立需要“紧急”的救助环境。紧急一词具有紧迫、危急的意思,表示刻不容缓、需要立即行动。有学者提出可借鉴大陆法系紧急无因管理制度中对“紧急”的解释,将其理解为避免受助人面临的急迫危险[8]。认定紧急状态,大陆法系各国规定有所不同,如意大利、德国和法国认为危及健康权即产生救助义务,而荷兰、挪威和丹麦认为危及生命权时才负有救助义务。我国学者对此也有不同的认识,王泽鉴先生认为“所谓急迫危险,指近在眼前,刻不容缓,……因其情危险,无考虑选择余地。”[9]有学者提出紧急状态是危及生命的情况,不能耽误,否则有严重后果。

笔者尝试通过司法实务中数个案例的裁判观点比较总结出紧急状态的认定。(2017)黑1083民初21号人身损害责任纠纷一案,法官认定救助被电流击中的受助者属于紧急救助行为;(2017)桂11民终1155号一案中,法官认为受助者所在车辆在坡道上发生后溜,属于紧急救助行为;(2017)苏1023民初232号阻止他人跳河轻生是紧急救助行为。可以看出,司法裁判中对于紧急状态的认定有两点要求。第一,时间紧急。已经过去的或即将发生的危险不具有时间上的紧急性,所以紧急状态要求危险正在发生,并且此时若不立即实施救助行为将会造成损害后果或扩大损害范围。第二,程度紧要。构成紧急救助行为要求正在发生的危险已经或即将威胁到生命利益。此处并没有一概排除健康权益,当健康权益受到损害有可能进一步威胁到生命权益,也成立紧急救助行为。

以上为紧急状态客观方面的要求,值得注意的是,认定紧急状态不应单纯采取客观标准,还应结合救助者的主观心理状态,即综合客观和主观判断标准。《民法总则》三审稿第184条明确“重大过失”情形下的紧急救助行为不能适用紧急救助行为,最终正文采用四审稿的规定,排除此条件,《民法典》没做修改,似乎将立法目的呈现地更为纯粹。从立法目的出发,要求不具有救助知识或非职业的一般人能够准确判断是否达到紧急状态未免过于苛刻。但是,单纯采用主观标准判断,司法工作人员处理紧急救助行为者造成他人或者受助者损害的案件便须依靠救助者个人描述的情形以判断是否承担责任,这从一定程度上变相“鼓励”救助者可以不顾一切肆意采取不合理手段救助,无论有无损害都能豁免责任。综上,采用单一的客观或主观标准判断紧急状态,都有可能造成与立法目的相违背的情况,综合客观和主观标准应是较为合理的。即成立紧急救助行为的“紧急状态”要件,要求客观上符合时间和程度紧要的“紧急情形”和从社会一般理性人的主观能够判断“紧急状态”。

当然,认定紧急状态在实务中需要法官根据个案进行价值判断,从立法目的出发,认定事实需结合当时的环境、社会一般人的理性认识和选择以及救助者的主观心态,对不符合“紧急状态”条件的可适用无因管理规定。

3. 紧急救助行为的要求

紧急救助行为的要求不仅影响是否成立紧急救助行为,而且关乎致人损害是否需要承担责任的问题。

第一,救助者与受助者之间不存在特定义务。一般救助义务是救助者与受助者之间不存在特定义务,包括法定义务和约定义务。法定义务包括特殊关系所产生的义务、职务义务、基于先行为产生的义务;约定义务是指只约束当事人的条款。至于特殊职务的救助行为,例如消防员救火、警察医生救人,毫无疑问应排除出紧急救助行为的范围,因这些行为属于履行法定义务。

第二,救助所采用措施合理。以【(2017)黑1083民初21号】⑤为例,该案存在先后两个行为,但只有其一成立紧急救助行为。当时受助者被电击后,赶到场的成年人均不能从其口吐白沫、抽搐后再无反应的表现判断其受伤原因,在此紧急状态下救助者实施紧急救助行为,第一次救助时救助者被电流击到,第二次救助将受助者抱起时再次被电流击倒,最终救助者自身造成损害。法院认为第一次被电流击中后,理应注意安全,采取更为安全有效的措施进行施救,但其未尽到注意安全的义务,且未采取任何安全有效的措施,从而致使救助时再次被电流击到。虽然实施紧急救助行为的手段当然不能和专业救护相提并论,但是应对救助措施有所要求,一不能有违救助常识,二不能与受助者面临的危险程度不相适应。社会一般人虽然没有受过专业的救护训练,但是无论是学校还是社区、单位都有进行简单救助的宣传或教育,一般救助常识对于社会成员而言是必备的。例如,车祸受害者一般伤及头部或脊椎,不能随意移动或移动时须有固定支架;再如上述案例,被电流击中的人身上尚存电流,不能随意触碰。紧急救助行为的目的是降低受助者所处的危险,采取与危险不相适应的手段容易提高危险,此种救助行为并不合理,不属于紧急救助行为,不为法律所鼓励,不为道德所倡导[10]。当然紧急救助行为不一定要求自己直接采取救助措施,当救助者面对可能提高受助者危险的情形,呼叫120、999等措施也应当认为是合理的[11]。

第三,救助行为不需要持续。路人见到躺在马路被撞倒的受害人仅仅需要将其移动至马路边等已降低危险的地方还是说还需要亲自确认其已得到专业救护甚至脱离危险?后者是认为成立紧急救助行为要求该行为具有持续性。笔者则认为探讨紧急救助行为是否需要持续,实质是救助行为有没有影响危险的变化。下文将讨论救助行为持续性对责任承担的影响。

第四,受助者的同意非必要条件。美国法规定成立紧急救助行为需要事前得到受助人的同意,除非受助人失去意识。笔者不赞同此种观点。若承认构成紧急救助行为需要受助者的同意,一将导致《民法典》第184条适用要件不明确,二可能造成法律适用的混乱。前文已阐述紧急救助行为中救助者与受助者之间不存在法定或者约定义务,若征得受助人同意后实施救助,可以认定双方存在约定,成立委托合同关系,那么所谓救助行为只是救助者是在得到受助者的同意下,按照其意思进行救助。显然,将征得受助者同意纳入适用要件之一导致成立紧急救助行为的要件自相矛盾。若从立法目的出发,第184条虽然对此种救助有适用空间。但是,进一步当救助者因为重大过失造成受助人损害时,如何选择适用合同编第929条关于委托合同责任的规定和紧急救助行为的规定,将成为一个问题。这意味着将征得受助者同意纳入适用要件之一可能造成法律适用混乱。另外,在受助人没有意识或有意识但不能明确表达意愿的情况下,实际上也无法征得受助者同意,但显然不应排除第184条规定之适用。

(二)紧急救助行为制度适用的主观要件

一般来说,对于事实行为,行为人不以有完全行为能力为必要,故无须考察行为人的主观意思。本文考察紧急救助行为制度适用的主观要件,目的是为了规范其行为以及明确其免责范围,故行为人的主观意思于本文后述的免责范围具有意义。无论是《民法总则》草稿第三稿第一次提出紧急救助行为还是最终出台的《民法典》第184条条文,都使用了“自愿”一词。从文义上看,“自愿”应是指救助人自己愿意而非基于强迫[12]。全国人大法工委民法室对此认为紧急救助行为要求救助者的主观目的是救助他人[13]。然而这两种表述都不足以清晰表达紧急救助行为的主观要件,笔者认为除了自愿,构成紧急救助行为还应具有利他的意思。

1. 救助者具有自愿意思

紧急救助行为的“自愿”应涵摄于自愿原则之下。自愿一词是我国由西方私法的意思自治中转化而来,由此我国民法常把自愿等同于意思自治。“意思自治”在汉语中表达按照自己的意愿、想法管理自己的事情,民法的“意思自治”则是按照自己的意愿建立与他人的权利义务关系,此意愿是有限制的而非完全自由的。而“自愿”更多地是表达尊重内心的意愿,强调个人的意思。所以自愿不等于意思自治。《民法典》第5条是对自愿原则的规定,其中将“自愿”解释为“按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系”,实际上对自愿一词作了扩大解释,名为自愿原则,实则为意思自治[14]。紧急救助行为中的自愿是指行为人按照自己的意愿救助处于危险的受助者,愿意建立与受助者的私法关系,可以说此处的自愿等同于意思自治,意思自治也是第5条自愿原则的应有之义,从法律的整体性考虑,紧急救助行为的“自愿”应与自愿原则保持一致。

比较《民法典》第121条和第183条,紧急救助行为中对自愿的要求应高于无因管理,低于见义勇为。前文已提及紧急救助行为是无因管理的特殊形式,无因管理的對象是财产和财产性利益,善良管理人应注意的义务自然是围绕财产利益。而紧急救助行为的对象是生命权,从保护法益的优先和道德门槛看,对紧急救助者的要求应该高于善良管理人[15]。第183条采用“防止、制止行为”的表述,强调积极作为防止受害者受损或制止侵害受害者的行为,其中具有对抗危险的意思;而紧急救助行为强调消极地救助受害者。从积极消极作为角度来说,紧急救助行为者的主观自愿状态无须要求具有第183条所要求的对抗风险精神,甚至是牺牲自己的权益的意思,即紧急救助行为者的自愿道德门槛低于“见义勇为”。

2. 救助者具有利他的意思

笔者尝试将利他的意思分为认识因素和意志因素。认识因素是指救助者已经或者可能认识到受助者正在面临危害生命权的危险,并且不马上采取救助措施将会进一步扩大损害。意志因素是指救助者希望通过自己的救助行为降低受助者的危险或者防止其危害进一步扩大。救助者具有利他意思,须同时满足认识因素和意志因素。

虽然本文认为紧急救助行为要求救助者自愿、具有利他意思,但不要求这些主观心态表现于外部。第184条并未在救助者致使受助者受损的举证责任中倾斜保护救助者。法官在判断主观适用要件时有较大的自由裁量权,需要从行为人的救助行为考察其主观善意,另外也可以根据行为人有无获取报酬判断善意。事前获取报酬,双方形成对价关系,救助是履行义务,固然排除在紧急救助行为之外;事后受助者表达感激向救助者支付报酬与社会美德相符,不影响成立紧急救助行为。

四、紧急救助行为的责任豁免及其完善

符合前文所详述的客观和主观适用要件即成立紧急救助行为,接下来须考虑其责任豁免的适用范围。

(一)《民法总则》第184条责任豁免的范围

《民法总则》草案三审稿中有规定重大过失承担责任的情形,但最终出台删除该情形,《民法典》同样未做规定。有学者认为第184条存在法律漏洞,但“重大过失”的情形可以适用刑法的过失伤害罪[16]。本文认为,紧急救助行为的免责范围仅限一般过失的情形,至于故意或重大过失造成受助者扩大范围内的损害可适用侵权法,并且不影响承担刑事责任。理由:

第一, 立法目的。鼓勵救助者能够在紧急状态迅速、毫不犹豫地救助,是紧急救助行为条款的首要目的。最终第184条将“重大过失”致害情形删除,是因为立法者认为加此规定会让社会一般人衡量救助将承担的风险,一来可能延迟最佳救助时间,二来若衡量后认为“得不偿失”便有可能放弃救助、对他人生命的危险置之不理。立法目的虽明确,但实施紧急救助行为系一种意思自治,救助人实施救助本享有选择救助的权利和承担相应的责任,不厘清其适用范围同样会导致罔顾他人性命随意救助的现象。

第二,紧急救助行为是特殊的无因管理,救助者同样有注意义务。生命是一切权利行使的基础和前提,尊重他人的生命是社会每一位成员最基本的义务,为与无因管理的理论相适应,紧急救助行为所承担的注意义务更加不能免除甚至应高于善良管理人的义务。紧急救助行为者在实施救助行为时尽到社会一般人的注意义务,这可以从当事人救助所采取的行为是否合理加以判断。

(二)紧急救助行为的责任承担

如上文所说,紧急救助行为的责任豁免限于一般过失。英美法系好撒玛利亚人法的核心是赋予好撒玛利亚人责任的豁免,救助者在救助过程中即使存在一般过失也不承担责任[17]。行为人在实施救助的过程中故意造成受助者财产或人身的损害,其主观心理已超出救助目的,符合侵权责任编第1179条规定的情形。因此本文仅讨论救助者重大过失的情况。

首先,重大过失如何界定。认定重大过失应综合客观标准和主观心理进行考察,即考虑行为人的救助行为是否违反一个社会一般人在当时的紧急状态下应尽的注意义务。查明普通人能尽、应尽的注意义务时,注意考察救助的场地、工具等因素,也要宽容理解救助人当时的正常慌乱心理导致无法全面评估各种救助方式的风险性。因重大过失造成损害承担责任的情形分为救助不当造成损害和违反先行行为造成损害。救助不当造成损害已在上文的救助行为采取手段应合理谈及,此处不再赘述。违反先行行为是指行为人的开始救助行为使受助者产生了信赖利益,误以为行为人会进行救助,而行为人没有继续救助。此情形是前文讨论的救助行为是否应持续。有学者提出主动承担救助义务足以排除受助者获得第三人救助的机会,负有继续救助的义务,否则承担侵权责任[18]。笔者不赞同此观点,判断救助者是否存在重大过失不应以其行为能否排除他人介入救助为标准,正如前文所述,成立紧急救助行为不必要求行为具有持续性,只要其行为能够降低受助者的危险或不扩大受害的范围即成立紧急救助行为。晕倒路旁之人在众人围观下受到众人救助之几率较高,行为人挺身而出救助之结果,围观众人散去无疑因行为人之作为而降低晕倒路旁之人受到救助之几率[19]。因此若救助人的先前救助行为增加或制造了受害人的危险,而没有持续实施紧急救助行为降低危险,救助人对自己管理、控制的危险却任由其发展所造成损害的应承担责任。

其次,重大过失的责任承担。明确救助人的责任更有利于鼓励紧急救助行为,完善的途径有二:一是明确重大过失致损的情形可以援引适用侵权法。侵权责任法对正当防卫、紧急避险等其他救助制度以及无因管理制度在重大过失情形下如何承担责任有明确的规定,仿照相关制度设条款指引责任适用不失为良策。二是新增紧急无因管理制度。排除救助行为故意、重大过失导致受助者损害的情形适用第184条,有利于明确无因管理和紧急救助行为的区别,既可保证我国民事立法中救助体系的完整性,也有利于紧急救助行为制度的正确适用。

五、结论

《民法总则》第184条弥补了过去紧急救助行为在法律上的空白,对平衡社会利益和弘扬社会主义核心价值观具有积极的意义。关于紧急救助行为的规定是紧急救助行为体系的基点,在此基点上民法典本应详细规定其适用要件和责任承担,进一步区分我国现有的其他救助制度,此作用落空司法实践难免为求方便而直接适用现有规定。科学地理解其法律构造并指导司法实践,是学界的职责。本文始终贯彻立法理念和释义理论,明确紧急救助行为系一种特殊的无因管理并结合案例阐述理由和论证其可行性。采用案例分析法和比较法,从该制度适用的客观、主观要件上探析紧急救助行为,在此基础上限定一般过失情形适用本法条的责任豁免。紧急救助体系只是一个高度概括的概念,紧急救助行为制度在其中与其他紧急救助制度如何适当配合,需要未来相关配套法律法规的完善。构建科学的紧急救助体系,将更好地平衡救助者和受助者的利益,同时“好人法”的整体完整性会得到落实和完善。

注 释:

① 参见《院前医疗急救管理办法》第二条、《杭州市院前医疗急救管理条例》第一条、《北京市院前医疗急救服务条例》第一条、《南京市院前医疗急救条例》第一条。

② 参见《贵阳市见义勇为奖励和保护暂行办法》第二条、《湖北省见义勇为人员奖励和保护办法》第三条、《黑龙江省见义勇为人员奖励和保护》第二条。

③ 参见《北京市见义勇为人员奖励和保护条例》实施办法第四条、《江西省见义勇为人员奖励和保障办法》第七条。

④ 笔者在中国裁判文书网使用全文搜索先后检索“无因管理”、“见义勇为”和“救助”三词,总结出法院在见义勇为人受害责任纠纷处理三者关系的方法。再使用全文搜索先后检索“无因管理”和“救助”二词,找到无因管理纠纷中法院处理无因管理和紧急救助行为的案例。

⑤ 2016年8月12日,王新成(9岁)与其姐姐王新芮,在海林市高速公路收费站东侧互通区公园的草坪中玩耍时,因公园浮雕墙墙壁灯漏电(照明电电压),王新成被电击致死。王新成当时的状态为口吐白沫,抽搐后再无反应。王新芮见状便向亲属求助。原告于志军(系王新成、王新芮的姨夫)闻讯后及时赶到事故现场。原告于志军在救助王新成时,其先被电流击到一次,第二次在又触电的情况下原告于志军将王新成抱起。尔后,原告于志军与王新成一同被送到海林市人民医院,原告于志军在该院进行了住院治疗。原告经诊断为:电击伤,住院治疗32天,支付医疗费11515.03元.https://www.itslaw.com/detail?judgementId=731dd2cd-a2f0-4804-a315-91d2e5d33977&area=0&index=3&sortType=1&count=18&conditions=searchWord%2B%E7%B4%A7%E6%80%A5%E6%95%91%E5%8A%A9%E8%A1%8C%E4%B8%BA%2B1%2B%E7%B4%A7%E6%80%A5%E6%95%91%E5%8A%A9%E8%A1%8C%E4%B8%BA。

参考文献:

[1] [美]E.,博登海默等.法理学:法律哲学与法律方法[M].中国政法大学出版社,2017:330.

[2] 杨立新,王毅纯.我国善意救助者法的立法与司法——以国外好撒马利亚人法为考察[J].求是学刊,2013,40(3):73-84.

[3] 张民安.侵权法上的作为义务[M].法律出版社,2010:175,187-188.

[4] 王利明.人身损害赔偿疑难问题:最高法院人身损害赔偿司法解释之评论与展望[M].中国社会科学出版社,2004:469-486.

[5] 王泽鉴.债法原理第2版[M].北京:北京大学出版社,2013:308.

[6][7] 刘鑫.国外好撒玛利亚人法及对我国的立法启示[J].法学杂志,2017,38(09):44-53.

[8] [德]迪特尔·梅迪库斯,Dieter等.德国债法分论.II,besondererteil[M].法律出版社,2007:507.

[9] 王泽鉴.侵权行为[M].北京大学出版社,2016:277.

[10] 杨立新.侵权责任法[M].法律出版社,2010:87.

[11] Melody J. Stewart, Some Thoughts on the Constitutionality of Good Samaritan Statutes(1982)p.8

[12] 房绍坤,张玉东.论紧急救助情形下救助人不承担责任的条件——以《民法总则》第184条为分析对象[J].比较法研究,2018(06):66.

[13] 李适时.中华人民共和国民法总则释义[M].法律出版社,2017:576-577.

[14] 杜明强.论我国《民法总则》中的自愿原则[J].地方立法研究,2017,2(03):16.

[15] 徐国栋.见义勇为立法比较研究[J].河北法学,2006(07):2-17.

[16] 梁慧星.《民法总则》重要条文的理解与适用[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2017(04):51-65.

[17] 杨立新,王毅纯.我国地方立法规定好撒马利亚人法的可行性——兼论我国民法典对好撒马利亚人法规则的完善[J].法学杂志,2016,37(09):4.

[18] 王毅纯.民法总则中自愿紧急救助制度的理论逻辑与适用规则[J].河南财经政法大学学报,2017,32(05):29-38.

[19] 曾世雄.损害賠偿法原理[M].中国政法大学出版社,2001:65.

作者简介:钟嘉瑶(1997- ),女,广东肇庆人,在读硕士,主要研究方向为民商法学。